«Сон» анализ стихотворения Лермонтова по плану кратко – композиция, рифма, эпитеты, главная мысль

Стихотворение “Сон” является одним из тех пророческих произведений, которые приходят ко многим поэтам и связаны с их гибелью. Краткий анализ “Сон” по плану раскрывает перед читателями мир поэтических предвидений и показывает, каким образом этот особый поэтический жанр нашёл место в творческом наследии Лермонтова. На уроке литературы в 7 классе его можно использовать для объяснения материала.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Сон.

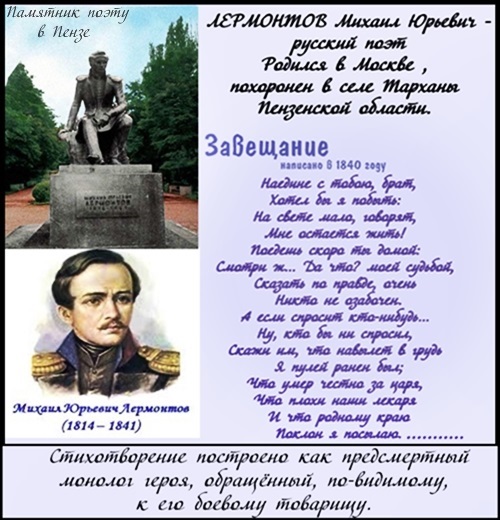

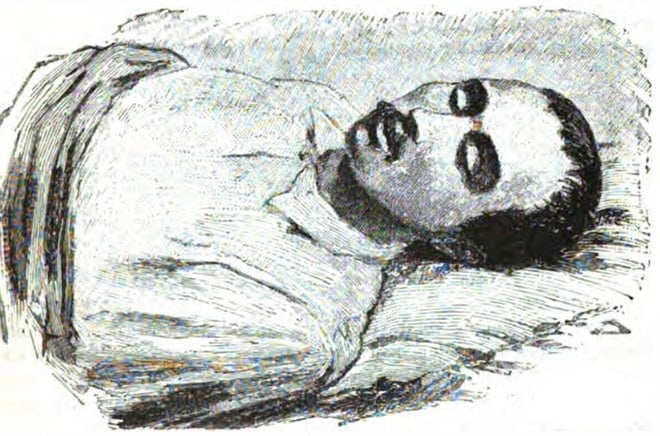

История создания – это стихотворение написано незадолго до гибели Лермонтова, в 1841 году.

Тема стихотворения – смерть как завершение жизни, мистическое и фатальное.

Композиция – произведение состоит из двух частей. В первой лирический герой видит свою смерть, во второй прекрасная девушка наблюдает ту же картину в своем видении.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – пятистопный ямб.

Эпитеты – “полдневный жар”, “жёлтые вершины”, “мёртвый сон”, “вечерний пир”, “юные жёны”, “младая душа”, “знакомый труп”.

Метафоры – “дымилась рана”, “по капле точилась кровь”, “уступы скал теснилися кругом”, “душа погружена в грустный сон”, “чернеет рана”.

История создания

Когда Лермонтов уезжал во вторую кавказскую ссылку, которая и стала для него роковой, его друг Владимир Одоевский вручил ему блокнот и попросил привезти его обратно, наполненным стихами. Михаил Юрьевич много писал, чтобы выполнить наказ друга, искренне желавшего подбодрить его.

Как и многих писателей, Лермонтова посещали мистические предчувствия касательно его смерти. Именно им и посвящено произведение. Напечатали его два года спустя после роковой для него дуэли – в 1843 году в журнале “Отечественные записки”.

Тема

Стихотворение посвящено теме смерти, причём автор практически точно описывает собственную гибель. Возможно, он искал её – всем известно, что, будучи очень несчастным в кавказской ссылке и переживая по поводу перспективы оставить службу, Михаил Юрьевич искал ссоры со многими своими сослуживцами. Но, скорее всего, это стихотворение – проявление лермонтовского фатализма: поэт считал, что гибель его неизбежна и просто предсказал её в деталях. Это и есть главная мысль “Сна”.

Композиция

Композиционно это пятистрофное произведение делится на две неравные части: в первой две строфы, во второй – три.

Первая часть рисует печальную картину смерти молодого человека, которого убили выстрелом в грудь. Очевидно, что это произошло недавно: вытекающая из раны кровь ещё тёплая, она не успела ни засохнуть, ни впитаться в землю. Лирический герой видит себя и после смерти одиноким, лежащим среди песчаной долины, возле его тела нет даже убийцы. Герой заснул вечным сном и видит прекрасную картину.

С этой картины и начинается вторая часть композиции. В родной стороне ещё не знают о его смерти: там идёт пир и юные девушки весело разговаривают о лирическом герое. И только одна не разделяет всеобщего игривого настроения. Она задумалась и как будто погрузилась в сон, но на деле это предчувствие: она видит картину того, что произошло на самом деле. Композиция своеобразно закольцовывается: перед молодой девушкой предстает тело молодого человека, то есть читатель как бы снова “видит” его, но уже другими глазами. Также такая композиция не позволяет читателю надеяться на то, что всё завершится благополучно – автор показывает, что свершилось неизбежное.

Михаил Юрьевич написал “Сон” пятистопным ямбом, использовав перекрёстную рифму.

Жанр

Это лирическое стихотворение, которое отражает мысли автора о жизни и смерти. Автор описывает несуществующую картину, но так, как будто всё произошло на самом деле, как будто лирический герой был свидетелем собственной смерти, которая случится совсем скоро.

При этом сон, о котором говорит поэт, также приобретает совершенно мистическое значение: в первой части это переход лирического героя в другую реальность, во второй – предчувствие, предвидение.

Средства выразительности

Использованные Лермонтовым тропы необходимы для того, чтобы созданная им картина была яркой и выразительной.

- Эпитеты – “

полдневный жар”, “жёлтые вершины”, “мёртвый сон”, “вечерний пир”, “юные жёны”, “младая душа”, “знакомый труп”

. - Метафоры –

“дымилась рана”, “по капле точилась кровь”, “уступы скал теснилися кругом”, “душа погружена в грустный сон”, “чернеет рана”

.

С их помощью создаётся безрадостная картина гибели молодого человека вдали от родины.

Тест по стихотворению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Рейтинг анализа

Средняя оценка: 4.1. Всего получено оценок: 48.

Lermontiana (по поводу стихотворения «Сон»)

К истории создания стихотворения Лермонтова «Сон»

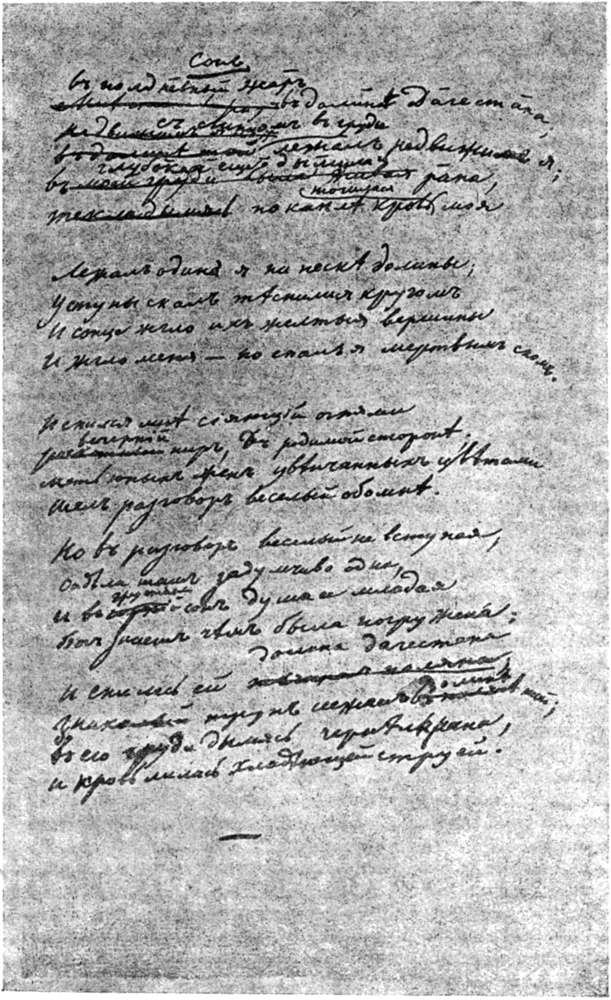

Стихотворение «Сон» Лермонтов написал в мае-июне 1841 года. Это автограф в альбоме В.Одоевского. История создания стихотворения была по-разному истолкована исследователями

.Исследователь творчества Лермонтова и кавказовед Л.Семенов в книге «Лермонтов и Лев Толстой» (М., 1914) пишет, что замысел «Сна» мог быть внушен Лермонтову песней гребенских казаков «Ох, не отстать-то тоске кручинушке». В ней поется о добром молодце, который видит во сне, будто он лежит убитый, с простреленным сердцем «на дикой стене».

Известный русский поэт Сергей Городецкий, который в годы Первой мировой войны побывал в Западной Армении, затем жил и творил в Закавказье, главным образом в Тифлисе. В местной газете «Кавказское слово» 10 августа 1919 года он напечатал статью «Lermontiana (По поводу стих. «Сон»)». В ней С.Городецкий в новом свете рассматривает историю создания и тему данного стихотворения, которое в свое время было необычайно популярно. Кстати, Г.Градовский называл тот же источник и сюжет стихотворения

В местной газете «Кавказское слово» 10 августа 1919 года он напечатал статью «Lermontiana (По поводу стих. «Сон»)». В ней С.Городецкий в новом свете рассматривает историю создания и тему данного стихотворения, которое в свое время было необычайно популярно. Кстати, Г.Градовский называл тот же источник и сюжет стихотворения

Интереснейшая статья Городецкого впервые вводится в научный оборот.

Анушаван ЗАКАРЯН

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

LERMONTIANA

(По поводу стих. «Сон»)

В исследовании художественного творчества видное место занимает до сих пор еще загадочный вопрос о происхождении художественных произведений.

Какую роль играет в них реальное впечатление, как совершается таинственный процесс превращения фотографического отпечатка реальности в мозгу художника в «перла создания», по выражению Гоголя?

Как далеко должен идти и какой силы должен быть этот великий возбудитель фантазии, так сказать отцовское начало, и в каком состоянии должна быть всепроникающая материнская среда, чтобы создать подлинное произведение искусства.

Все три вопроса психологии творчества еще только поставлены и далеко не разрешены.

Несомненно, что расстояние между реальным впечатлением, которое является возбудителем, и художественным произведением, которое благодаря ему родилось, огромно: приблизительно такое же, как от желудя до дуба, от семени до цветка. Но ясно также, что в реальном зародыше скрыта вся потенция порождения фантазии.

Исследованию всех этих вопросов сильно мешало недостаточное количество материала. Только об очень незначительном количестве художественных произведений знаем мы, откуда они зародились. В большинстве же случаев ни комментаторы, ни сам поэт не могут ответить на этот вопрос удовлетворительно.

При таких условиях большую ценность представляет каждый новый факт в этой области, в особенности если он касается поэтов великих и произведений всем известных.

Мы имеем счастливую возможность, благодаря любезности одного из ветеранов старого Кавказа, генерала П.Ф.Степанова, которому тут же приносим благодарность за сообщение им материала, обнародовать документ чрезвычайного интереса.

Документ этот- извлечение из записок генерала Степанова, помеченных 20 сентября 1877 года и носящих общее название «Под Карсом».

Генерал, участник многих исторических боев, многократно раненный, вел свои записки, как истинный летописец, тем мудрым и простым языком, которым умели писать старинные люди. А в круг его внимания входили не только описания боев, расположения войск и т.

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Краткий анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон»

1. История создания

Стихотворение «Сон» было создано поэтом незадолго до гибели, в 1841 году.

Уезжая во вторую ссылку на Кавказ, М.Ю. Лермонтов предчувствует свою гибель. Тем не менее, он вдохновенно пишет стихи, наполняя ими альбом, подаренный В. Одоевским перед отъездом. Среди последних произведений оказалось стихотворение «Сон».

Произведение было напечатано в журнале «Отечественные записки» в 1843 году, спустя два года после смерти автора.

2. Литературное направление

Стихотворение «Сон» относится к романтическому направлению. Об этом говорит мистическое содержание произведения, вопросы жизни и смерти, любви и одиночества.

3. Род

Произведение М. Ю. Лермонтова «Сон» — синтез любовной и философской лирики. В нем поднимаются вечные вопросы человеческого бытия.

4. Жанр

Жанр: мистическое стихотворение.

Сон, предчувствия и реальность соединяются в нем воедино, создавая фантастическую картину происходящего.

5. Проблематика

В стихотворении поднимается несколько важных для каждого человека проблем.

- Проблема одиночества. Состояние главного героя противоестественно. Он умирает в одиночестве, вдали от родного края, друзей и любимой.

- Проблема смерти. Близкая смерть не страшит героя, а воспринимается им как некая неизбежность.

- Проблема любви. Между любящими людьми существует незримая прочная связь. Именно поэтому, теряя сознание, герой видит в забытьи любимую, а она представляет себе картину трагической смерти возлюбленного. Любовь оказывается сильнее смерти.

6. Тема

Стихотворение посвящено теме одиночества и смерти. Поэт, чувствуя себя одиноким при жизни, рисует грустную картину своей гибели.

Он с поразительной точностью описывает детали приближающихся трагических событий: южное палящее солнце, вершины гор и свинцовая пуля в груди поэта.

7. Идея

Основная идея стихотворения: смерть — неизбежность, которую надо понять и принять. Но человек не должен покидать этот мир в одиночестве.

8. Пафос

Стихотворение проникнуто пафосом грусти и печали. Судьба героя вызывает жалость и сочувствие.

9. Система образов

В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Сон» два главных образа:

Ю. Лермонтова «Сон» два главных образа:

- Герой – рассказчик, который, умирая, видит сон.

- Приснившаяся ему грустная девушка, которой снится «знакомый труп».

Главным персонажам противопоставляются второстепенные герои. «Юные девы», собравшиеся на «вечерний пир», красивы, веселы и беспечны.

Образный ряд продолжается образом природы. Полдневный жар, горячий песок, желтые вершины гор, палящие лучи солнца — детали пейзажа дополняют общую картину трагических событий.

10. Центральные персонажи

Центральными персонажами являются рассказчик и девушка.

Рассказчик, молодой человек, умирающий в «долине Дагестана». Читателю почти ничего не известно об этом герое, волею судьбы принимающем смерть в чужом краю. Он одинок, несчастен и влюблен. Находясь между жизнью и смертью, молодой человек вспоминает самое дорогое: родные края, друзей, любимую. К ним стремится покидающая землю душа героя.

Молодая девушка грустна и печальна. Она не разделяет праздничное настроение подруг «увенчанных цветами». Ее душа далеко отсюда. Страшное предчувствие беды погружает ее в «грустный сон». Любовь помогает понять и увидеть трагические события: смерть близкого человека.

Она не разделяет праздничное настроение подруг «увенчанных цветами». Ее душа далеко отсюда. Страшное предчувствие беды погружает ее в «грустный сон». Любовь помогает понять и увидеть трагические события: смерть близкого человека.

11. Лирический герой

Лирический герой стихотворения, неведомый рассказчик, судьба которого будто предвосхищает судьбу самого автора. М.Ю. Лермонтов проявил мистическое предвидение, рассказывая об обстоятельствах своей гибели устами лирического героя.

Совсем скоро несчастный поэт, так же как и его лирический герой, будет лежать «с свинцом в груди» далеко от Родины. А в далеком северном городе будет страдать в разлуке Варвара Лопухина, любимая девушка М. Ю. Лермонтова.

12. Сюжет

Сюжетная линия стихотворения развивается последовательно.

Истекающий кровью человек лежит «на песке долины», истекая кровью. На его груди зияет глубокая рана. Умирающему снится странный сон.

Далее следует содержание сна. Герой видит родную сторону, праздник, огни, веселящихся людей, вспоминающих о нем в разговоре. И только одна девушка грустна и печальна. Ее душа, погруженная в «грустный сон», тоскует о любимом.

Герой видит родную сторону, праздник, огни, веселящихся людей, вспоминающих о нем в разговоре. И только одна девушка грустна и печальна. Ее душа, погруженная в «грустный сон», тоскует о любимом.

Последняя часть стихотворения передает содержание жуткого сна красавицы.

Сюжет стихотворения «Сон» статичен. События не развиваются: все происходит в одно и то же время.

13. Композиция

Произведение состоит из пяти четверостиший, и делится на три смысловые части:

- Первая и вторая строфа рисуют погибшего от пули молодого человека.

- Вторая и третья переносят читателя на «сияющий огнями вечерний пир», где сидит одинокая грустная девушка.

- Пятая рассказывает содержание сна юной незнакомки, который возвращает мысли читателя к картине смерти человека.

Подобную композицию можно назвать зеркальной. Герой видит во сне девушку, во сне которой отражается реальная картина происходящих с ним событий.

14.

Художественное своеобразие произведения

Художественное своеобразие произведенияЖуткая картина смерти в стихотворении М Ю. Лермонтова не воспринимается как трагедия. Мы чувствуем, что герой переходит в некое состояние вечного покоя.

В тексте нет ни восклицательных предложений, ни риторических вопросов. Герой умирает в одиночестве, а читатель слышит скупые короткие фразы: «лежал один я», «и солнце…жгло меня», «спал я мертвым сном». Ни боли, ни негодования, ни отчаяния.

Далее изображается веселый пир, и опять поражает отсутствие эмоциональности: «Шел разговор веселый обо мне».

Влюбленная девушка, увидевшая во сне труп возлюбленного, не рыдает и не бьется в истерике. Ее сон поэт называет просто «грустным».

Плавность повествования и тщательно отобранная лексика создают у читателя ощущение сна, после которого наступит пробуждение.

15. Размер, рифма, строфика

Глубокое по содержанию произведение написано поэтом самым обычным ямбом. Перекрестная рифмовка и чередующаяся женская и мужская рифмы делают речь размеренной и плавной.

16. Средства художественной выразительности

Достаточно сложный смысл произведения выражается автором минимальным количеством средств художественной выразительности. Однако каждый троп наполнен глубоким содержанием.

Поэт использует тропы:

- эпитет: «грустный сон», «мертвый сон»;

- олицетворение: «уступы скал теснилися кругом»;

- метафору: «и в сон душа…погружена»;

- метонимию: «с свинцом в груди», «в полдневный жар».

17. Значение произведения

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Сон» помогает понять личность великого поэта. В образе лирического героя перед нами предстает его одинокая ранимая душа.

18. Актуальность

Любое талантливое произведение существует вне времени, оно вечно. Так и стихотворение «Сон» сохраняет актуальность и в наше время. Ведь в нем говорится о бессмертии души, о любви, способной чувствовать любимого, несмотря на расстояние.

19. Мое отношение

Основное событие произведения — смерть человека. Однако стихотворение не оставило тяжелого осадка у меня в душе. Я ощутила грусть, печаль и надежду. Ведь умирает тело героя, а души влюбленных стремятся навстречу друг к другу.

20. Чему учит

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Сон» содержит глубокий философский смысл. Оно учит нас не бояться смерти, не жалеть о бренном теле, а думать о бессмертии души.

М. Ю. Лермонтов «Сон»: полный анализ стиха

Стихотворение «Сон» является одним из тех пророческих произведений, которые приходят ко многим поэтам и связаны с их гибелью. Краткий анализ “Сон” по плану раскрывает перед читателями мир поэтических предвидений и показывает, каким образом этот особый поэтический жанр нашел место в творческом наследии Лермонтова. На уроке литературы в 7 классе его можно использовать для объяснения материала.

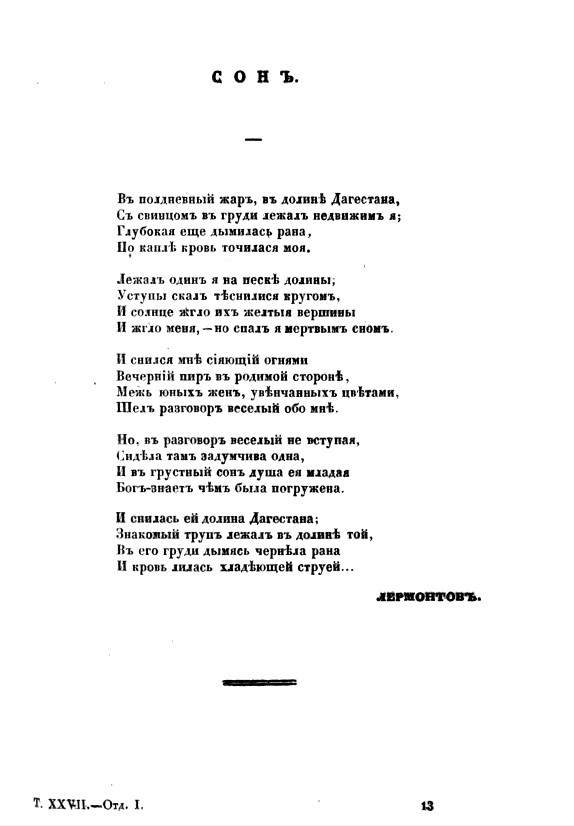

Полный текст стихотворения «Сон» М. Ю. Лермонтова

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая ещё дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их жёлтые вершины

И жгло меня, но спал я мёртвым сном.

И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир в родимой стороне.

Меж юных жён, увенчанных цветами,

Шёл разговор весёлый обо мне.

Но в разговор весёлый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа её младая

Бог знает, чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струёй.

Краткий анализ стиха М. Ю. Лермонтов «Сон»

Вариант 1

Произведения, созданные М. Ю. Лермонтовым за тридцать лет его творчества, включают в себя не только и любовь к отчизне; в них он говорит о свободе, о судьбе поколений, о назначении поэта, о бессмысленных кровопролитиях, поисках истины. А между этими стихами мелькают острые эпиграммы, стихотворные шутки, добрые , и рассказы о самой заветной мечте – о преодолении одиночества.

Это стихотворение написано в трудный для поэта период: дуэль, вторая ссылка на Кавказ. После некоторого срока прохождения воинской службы, Лермонтов был оставлен военным врачом в Пятигорске для лечения. И вот когда дни поэта были уже сочтены, когда его терзали роковые предчувствия, и он как будто предвидел приближающую к нему смерть, он пишет несколько последних стихотворений. Таким, например, было и произведение «Сон».

Оно не описывает биографических событий из жизни Лермонтова, а рассказывает о его настроениях на языке поэтических образов. Это как будто взгляд автора в свою собственную судьбу. Но с уверенностью можно сказать, что основной идеей произведения стала главная мечта автора — обретение душевной гармонии и истинной любви.

Стихотворение «Сон» можно разделить на две части. В первой части мы видим пейзажное изображение юга Дагестана:

«В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я…

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершины…»

Т. е. автор рисует суровый и тягостный пейзаж, выступающий как враждебная, убивающая сила. Каменные скалы окружают умирающего героя подобно тюремным стенам.

е. автор рисует суровый и тягостный пейзаж, выступающий как враждебная, убивающая сила. Каменные скалы окружают умирающего героя подобно тюремным стенам.

Вторая часть начинается описанием пира, явившегося герою во сне:

«И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир в родимой стороне.

Меж южных жен, увенчанных цветами,

Шел разговор веселый обо мне».

Наряду с главным героем стихотворения, находящегося на грани жизни и смерти и погруженного в небытие, во второй части автор изображает его любимую женщину, предчувствующую смерть героя:

«Но в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена…»

Стихотворение «Сон» построено довольно сложно. Оно имеет зеркальную композицию: сначала герой видит во сне героиню, а затем героиня, которую герой видит во сне, видит сон о нем:

«И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струей».

Таким образом, автор показывает нам сюжет произведения два раза – с точки зрения героя и с точки зрения героини.

Б.М. Эйхенбаум, исследуя жанровое своеобразие лермонтовского «Сна», назвал его построение зеркальным: «Сон героя и сон героини – это как бы два зеркала, взаимно отражающие действительные судьбы каждого из них…».

Лермонтов в своем стихотворении завершает образ идеальной любви, оказавшейся провидческой. Именно эта любовь, которую лишь в смертельном сне, но все-таки успел увидеть главный герой, заставляет по-другому взглянуть на смерть, она уже не представляется для героя такой трагичной.

Это стихотворение открывает путь простому прямому слову, точно передающему состояние души, без всяких прикрас и масок.

Вариант 2

«Сон» был написан Михаилом Юрьевичем во время второй ссылки на Кавказ в 1841 году. Лермонтов не раз писал стихотворения, предсказывающие будущее, например . Его друзья отмечали, что поэт мог в компании друзей сказать какую-нибудь фразу, которой никто не придавал значения, а она вскоре сбывалась. Лермонтов действительно обладал неким даром ясновидения. Вот и «Сон» он написал в предчувствии скорой гибели.

Лермонтов действительно обладал неким даром ясновидения. Вот и «Сон» он написал в предчувствии скорой гибели.

Поэт каким-то образом видел, как именно он умрет. В стихотворении он пишет, что лирический герой лежит в долине Дагестана. У него в груди рана, из которой сочится кровь. Как известно, Лермонтов погиб во время дуэли от выстрела. Остается загадкой как он мог с такой точностью предвидеть свою смерть.

Основной особенностью построения стихотворения является кольцевая композиция. Вначале лирический герой погружается как бы в сон. На самом деле он умирает. В этом сне он видит, как возвращается домой, где молодые женщины обсуждают его персону. Среди них есть девушка, которая тоже уснула и в своем сне видит, как лежит на земле тело ее возлюбленного. Получается сон во сне.

На самом деле это были всего лишь мечты Лермонтова, так как у него не было возлюбленной, которая ждала бы его дома. Но поэт всегда об этом мечтал. Размер стихотворения «Сон» можно определить, как пятистопный ямб. Лермонтов при написании использовал перекрестную рифму. Стихотворение написано в несвойственной Михаилу Юрьевичу манере, оно полностью пронизано мистицизмом и фатализмом.

Лермонтов при написании использовал перекрестную рифму. Стихотворение написано в несвойственной Михаилу Юрьевичу манере, оно полностью пронизано мистицизмом и фатализмом.

Вариант 3

Ничто так не касается наших сердец, как произведения, повествующие о жизни, любви, горечи. Одним из таких шедевров мы смело можем назвать стихотворение Лермонтова «Сон». В нем, как и во многих других, автор раскрывает свою любимую тему – отчужденный герой, который уходит из жизни в гордом одиночестве, и лишь одна душа это чувствует. Простым «Сон» назвать никак нельзя. Автор, используя сухую речь, где нет никакой эмоциональности, передает нам точное представление о происходящем.

Все стихотворение пропитано ощущением грани между жизнью и смертью. Тема сна дала возможность наиболее сильно раскрыть этот момент. Человек еще жив, но, находясь в состоянии забвения, он медленно переходит в другой мир. Тоска и одиночество, как будто тянуться в это состояние, чтобы уйти от той безысходности. Даже символика стихотворения подтверждает это.

Даже символика стихотворения подтверждает это.

День, когда происходит все, — символ жизни, а герой ее покидает. Здесь можно увидеть, как тьма буквально пожирает свет, как горечь и печаль медленно надвигаются на еще живое сознание героя. Сложно понять где реальность, а где уже состояние забвения. Первые строки повествуют о ситуации, когда человек находится при смерти, но после все мысли направляют нас в мир, который создан разумом, воспоминаниями.

Приятно, читая стихотворение, самому погружаться от мира, раздумывать о всем происходящем. А ведь это обычная ситуация.

Так много мужчин были убиты, а их жены, матеря, сестры все ждали возвращения любимых. Я думаю, каждый для себя взял что-то свое. Кто-то углубился в историю любви и проникся ею, кто-то задумался о жизни и ее конце. Главное, что все мы смогли подчеркнуть для себя новое и вспомнить, и осознать забытое старое. Особенно нужно отметить наличие трех снов: сон умирающего, в нем сон о девушке и сон самой девушки. Эта сложная структура несете в себе видение двоих влюбленных, как будто они, чувствую приближающийся конец, видят друг друга. С другой стороны, на это можно смотреть как на предвидение событий. Так или иначе здесь есть связь. И герой, и девушка мылено вместе.

С другой стороны, на это можно смотреть как на предвидение событий. Так или иначе здесь есть связь. И герой, и девушка мылено вместе.

Поддерживая друг друга, этот момент кажется уже не таким печальным. Последний миг, а они рядом, пускай и не в реальной жизни. Стихотворение Лермонтова – это пару десятков строк, которые переносят нас в совершенно новый. Любовь, жизнь и смерть, реальность и забвение… Поэту действительно удалось предать свое видение, коснуться наших сердец и оставить неизгладимые впечатления.

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Сон» – анализ по плану

Вариант 1

История создания

Когда Лермонтов уезжал во вторую кавказскую ссылку, которая и стала для него роковой, его друг Владимир Одоевский вручил ему блокнот и попросил привезти его обратно, наполненным стихами. Михаил Юрьевич много писал, чтобы выполнить наказ друга, искренне желавшего подбодрить его. В результате в этом блокноте оказались практически все стихи, относящиеся к последнему периоду творчества поэта, в том числе и “Сон”, написанный в 1841 году.

Как и многих писателей, Лермонтова посещали мистические предчувствия касательно его жизни. Именно им и посвящено произведение. Напечатали его два года спустя после роковой для него дуэли – в 1843 году в журнале “Отечественные записки”.

Тема

Стихотворение посвящено теме смерти, причем автор практически точно описывает собственную гибель. Возможно, он искал ее – всем известно, что, будучи очень несчастным в кавказской ссылке и переживая по поводу перспективы оставить службу, Михаил Юрьевич искал ссоры со многими своими сослуживцами. Но, скорее всего, это стихотворение – проявление лермонтовского фатализма: поэт считал, что гибель его неизбежна и просто предсказал ее в деталях. Это и есть главная мысль “Сна”.

Композиция

Композиционно это пятистрофное произведение делится на две неравные части: в первой две строфы, во второй – три.

Первая часть рисует печальную картину смерти молодого человека, которого убили выстрелом в грудь. Очевидно, что это произошло недавно: вытекающая из раны кровь еще теплая, она не успела ни засохнуть, ни впитаться в землю. Очевидно, что ему и при жизни не нравилось находиться в дагестанских горах, он описывает их как жаркое и неприятное место, так что можно предположить, что оказался он там против своей воли. Также невозможно не отметить мотив одиночества: возле его тела нет даже убийцы. Юноша заснул вечным сном и видит прекрасную картину.

Очевидно, что это произошло недавно: вытекающая из раны кровь еще теплая, она не успела ни засохнуть, ни впитаться в землю. Очевидно, что ему и при жизни не нравилось находиться в дагестанских горах, он описывает их как жаркое и неприятное место, так что можно предположить, что оказался он там против своей воли. Также невозможно не отметить мотив одиночества: возле его тела нет даже убийцы. Юноша заснул вечным сном и видит прекрасную картину.

С этой картины и начинается вторая часть композиции. В родной стороне еще не знают о его смерти: там идет пир и юные девушки весело разговаривают о лирическом герое. И только одна не разделяет всеобщего игривого настроения. Она задумалась и как будто погрузилась в сон, но на деле это предчувствие – она видит картину того, что произошло на самом деле.

Композиция своеобразно закольцовывается: перед молодой девушкой предстает тело юноши, то есть читатель как бы снова “видит” его, но уже другими глазами. Также такая композиция не позволяет читателю надеяться на то, что все завершится благополучно – автор показывает, что свершилось неизбежное.

Некоторые также называют композицию этого конкретного произведения зеркальной, ведь реальность героя и героини как будто отражают друг друга.

Жанр

Это мистическое стихотворение, которое описывает несуществующую картину, но так, как будто все произошло на самом деле, как будто Лермонтов был свидетелем собственной смерти, которая случится совсем скоро.

При этом сон, о котором говорит поэт, также приобретает совершенно мистическое значение: в первой части — это переход лирического героя в другую реальность, во второй – предчувствие, предвидение, то есть своего рода транс.

Михаил Юрьевич написал “Сон” пятистопным ямбом, использовав также перекрестную рифму.

Средства выразительности

Использованные Лермонтовым тропы необходимы для того, чтобы созданная им картина была яркой и выразительной. Это:

Эпитеты – “полдневный жар”, “желтые вершины”, “мертвый сон”, “вечерний пир”, “юные жены”, “младая душа”, “знакомый труп”.

Метафоры – “дымилась рана”, “по капле точилась кровь”, “уступы скал теснилися кругом”, “душа погружена в грустный сон”, “чернеет рана”.

С их помощью создается безрадостная картина гибели молодого человека вдали от родины.

Вариант 2

Лермонтов много писал об отчужденности и тоске, городской скуке и об одиночестве. Не раз писатель ассоциировал себя с лирическим героем. Как и в стихотворении «Сон», поэт скорее пишет про себя, так как он чувствует какое-то непонятное волнение и тревогу.

История создания

М. Ю. Лермонтов, находясь второй раз в ссылке, работал над стихотворением «Сон» — это 1841 год. Когда поэт писал свои произведения, окружающие его люди замечали, что фразы и слова Лермонтова пророческие, но писатель не обращал на это внимания.

Со стихотворением «Сон» произошла мистическая история, многие люди связывают его со скорой гибелью Лермонтова. Умер поэт в этом же году, и как будто напророчил собственную гибель. Никто и подумать не мог, что Мартынов, товарищ Михаила Юрьевича, не откажется от дуэли и доведет свое намерение до конца, убив друга за злословие.

Никто и подумать не мог, что Мартынов, товарищ Михаила Юрьевича, не откажется от дуэли и доведет свое намерение до конца, убив друга за злословие.

Жанр, направление и размер

«Сон» относится к любовной и философской лирике, так как автор говорит не только о своих чувствах, но и о вечных проблемах: жизнь и смерть, тайны бытия, существование загробного мира и судьбы и т.д.

Лермонтов использует довольно распространенный и простой размер написания – ямб. Для окраски и придания некоторым словам акцента, поэт чередует женскую и мужскую рифму и использует перекрестную рифмовку.

Образы и символы

Лирический герой рассказывает сон, где видит себя со стороны уже мертвым. Он лежит в жаркой пустыне, в долине Дагестана. Теряя сознание, он погружается в миражи: пир, вечер, родимая сторона. На этом балу, который так и светится огнями, происходит разговор юных девушек о лирическом герое. Но одна дама думает о своем и не ведет с ними беседу. Героине также снится сон: пустыня, долина Дагестана и лирический герой. Он уже был мертв, в его груди дымящаяся рана.

Героине также снится сон: пустыня, долина Дагестана и лирический герой. Он уже был мертв, в его груди дымящаяся рана.

Разделенные расстоянием молодые люди очутились рядом в последний час его жизни. К сожалению, этот час близости лишь демонстрирует им весь трагизм положения. Вместе со своей жизнью, он теряет свою любимую, она же теряет его. Оба во сне видят то, чего желают — друг друга. В этой мистической зарисовке есть важные символы, которые создают настроение стихотворения.

Солнце – это символ жизни, которая покидает героя, но в то же время остается после него. Он уже умер, а лучи продолжают свою созидательную работу и щедро рассыпаются золотом по долинам. От его смерти в мире ничего не изменилось, и от осознания ненужности этой жертвы читатель начинает грустить.

Свинец в груди – пуля, которая убила героя. Металл ассоциируется с могильным холодом, который уже коснулся крови умершего. Так его по капле покидает жизнь, унесенная метким выстрелом.

Скалы и пустыни – печальный вид, вселяющий тоску. Это одинокое место контрастирует с суетой города и бала, где люди веселы и беспечны. Этот контраст очерчивает пропасть между поэтом и обществом. Он чувствует себя выжженной пустыней, думает о смерти, а его окружение беспечно веселится вдали от него, и лишь одна душа живет в унисон с героем – его избранница.

Это одинокое место контрастирует с суетой города и бала, где люди веселы и беспечны. Этот контраст очерчивает пропасть между поэтом и обществом. Он чувствует себя выжженной пустыней, думает о смерти, а его окружение беспечно веселится вдали от него, и лишь одна душа живет в унисон с героем – его избранница.

Темы и настроение

Лермонтов продолжает свою тему одиночества: лирический герой, отчужденный от общества, от мира, один покидает свой родной край с высоко поднятой головой, не оборачиваясь назад. И только лишь душа его испытывает тоску по дому, по взаимопониманию, которое было возможно лишь с одной девушкой.

Смерть – основная тема стихотворения. Поэт принимает ее в одиночестве, расставляя все на свои места: один он пришел в этот мир, один он его покидает. Автор напророчил себе насильственную смерть, ведь служил в горячей точке и каждый день рисковал собой. Как видно, он ни о чем не жалеет, уходя так рано, его лишь смутно тревожит та боль, что испытывает девушка, которая, быть может, все еще ждет его.

Любовь. Она предстает в виде духовной близости людей, которая связывает их даже на расстоянии. Страсть приобретает таинственную волшебную силу и погружает девушку в сон, где провидение показывает ей участь возлюбленного.

Природа обрамляет смерть лирического героя, становится яркой и весьма показательной декорацией. В острых скалах, сухом песке мы видим аскетизм и бесплодность пейзажа, которые невольно выдают характер самого поэта. В его душе при жизни были те же выжженные и бесприютные земли.

Настроение в стихотворении печальное, грустное. Читателю остается лишь сожалеть об утрате и сочувствовать той девушке, которая не дождется героя, даже не узнает, где можно почтить его память. Он навсегда остается заложником своей внутренней пустыни, так и не впустив в нее любовь.

Основная идея

М. Ю. Лермонтов изобразил духовную связь между людьми, которая реализуется на уровне подсознания. Посредством сна влюбленные понимают, что им больше не увидеться на этом свете. Главная мысль автора – показать, что любовь побеждает смерть, возвышается над реальностью и находит способ воплотиться, пусть даже и во сне.

Главная мысль автора – показать, что любовь побеждает смерть, возвышается над реальностью и находит способ воплотиться, пусть даже и во сне.

Лирический герой не успел соединиться с родственной душой при жизни, он погибает одиноким и непонятым, но духовная близость с женщиной, которая думает о нем на балу, выходит за рамки действительности, оставляя героине последний прощальный привет.

Смысл этих строк – утверждение романтического идеала, ведь поэты в эпоху романтизма грезили об идеальном мире, по которому остается только томиться, ибо идеал недостижим. Сон – воплощение этой вечной мечты о гармонии и счастье. В нем влюбленные навек соединяются незримыми узами.

Средства художественной выразительности

Стихотворение наполнено средствами художественной выразительности. Они передают все одиночество лирического героя, и волнения его души.

Эпитеты: «полдневный жар», «желтые вершины», «грустный сон», «хладеющей струей».

Наводят одновременно страх и грусть некоторые метафоры, используемые автором: «Глубокая, еще дымилась рана», «И в грустный сон душа ее младая / Бог знает, чем была погружена», «Уступы скал теснилися кругом».

Вариант 3

За свою недолгую творческую карьеру Михаил Лермонтов сочинил очень много интересных произведений. В них он высмеивал свое окружение, выступал против самодержавия и тирании, делился своими сокровенными желаниями, воспевал красоту окружающего мира. В 1841 году поэт написал стихотворение «Сон», оно относится к позднему творческому периоду литератора и появилось незадолго до его смерти. Михаил Юрьевич как раз пребывал во второй ссылке на Кавказе и словно предчувствовал свою гибель.

Содержание стихотворения «Сон»

Лермонтов (анализ произведения подтверждает его фатальность) во всех красках описал свою смерть. Незадолго до дуэли поэт встречался со своим другом Владимиром Одоевским, и тот ему подарил красивую записную книжку, приказав вернуть ее, исписанную стихами. Таким образом он хотел поддержать писателя, укрепить его веру в собственные силы. Михаил Юрьевич как будто спешил выполнить просьбу товарища, он писал стихи в ускоренном режиме.

Анализ «Сна» Лермонтова показывает, насколько ему было больно и одиноко. В этот период поэт в основном писал саркастичные и острые стихотворения, в которых негативно отзывался о царском режиме. Михаил Юрьевич понимал, что на военной карьере придется поставить крест, но и как писателю ему не дадут проявить себя. Данное произведение выделяется среди остальной неприкрытой горечи, обидой и страданиями, которые переживал в то время М.Ю. Лермонтов.

«Сон» — трагичное лирическое стихотворение, в нем главный герой лежит в жаркой дагестанской долине с пулей в груди. Жизнь потихоньку уходит из его тела, и вот человек, теряя сознание, видит необычный сон. Герою чудится, будто он дома, на одном из светских приемов, где прекрасные девушки радостно обсуждают его персону и лишь одна из них не участвует в беседе, а погрузившись в сон, видит картину, где его труп лежит в солнечной долине Дагестана.

Совпадение или пророческий дар?

Анализ «Сна» Лермонтова заставляет задуматься, знал ли о своей скорой гибели автор или же его стих посвящен неизвестному солдату. Многие современники поэта утверждали, что поэт имел пророческий дар, время от времени он ронял какие-то странные фразы, которые в будущем сбывались. «Сон» является отнюдь не единственным произведением, в котором писатель зарифмовал предсказания о своей судьбе. Возможно, Михаил Юрьевич действительно мог заглянуть в потусторонний мир, не зря же его привлекало все мистическое, необычное, литератор очень трепетно относился к приметам и знакам судьбы.

Многие современники поэта утверждали, что поэт имел пророческий дар, время от времени он ронял какие-то странные фразы, которые в будущем сбывались. «Сон» является отнюдь не единственным произведением, в котором писатель зарифмовал предсказания о своей судьбе. Возможно, Михаил Юрьевич действительно мог заглянуть в потусторонний мир, не зря же его привлекало все мистическое, необычное, литератор очень трепетно относился к приметам и знакам судьбы.

Анализ «Сна» Лермонтова показывает, что автор в подробностях описал собственную смерть, приукрасив лишь момент с девушкой, которая ждала его дома. В действительности он никому не был нужен, кроме старенькой бабушки и нескольких друзей, которые его поддерживали. Михаил Юрьевич, видимо, хотел выдать вымысел за действительность, поэтому и написал лирическое отступление со сном-видением незнакомки. Анализ «Сна» Лермонтова позволяет понять, что автор смирился со своей судьбой и спокойно смотрит смерти в лицо. Он красочно описал в стихе собственную участь, не указав лишь имени.

Анализ стихотворения «Сон» М. Ю. Лермонтов

Вариант 1

Стихотворение «Сон», написанное в 1841 году, относится к последнему периоду творчества поэта. Оно было создано во время его второй ссылки на Кавказ, когда автор уже предчувствовал свою гибель и старался в полной мере выполнить наказ друга Владимира Одоевского. Все дело в том, что накануне отъезда поэт подарил Лермонтову изящную записную книжку, попросив, чтобы он вернул ее после поездки, полностью исписанную стихами. Этот жест поддержки и участия был рассчитан на то, чтобы укрепить веру Михаила Лермонтова в свои силы, однако Одоевский даже не предполагал, что видит своего друга последний раз.

Само стихотворение «Сон» существенно выбивается из ряда произведений, которые были созданы поэтом в этот непростой для него период. Автор мысленно поставил крест на своей карьере, понимая, что после второй ссылки на Кавказ вынужден будет уйти в отставку. Вместе с тем, состоявшись как поэт, Михаил Лермонтов также осознавал, что при нынешнем царском режиме и обострении взаимоотношений с правительством его произведения вряд ли будут опубликованы.

Поэтому стихи этого периода отличаются остротой и неприкрытым сарказмом, чего не скажешь о лирическом и преисполненном трагизма произведении «Сон». В нем автор отождествляет себя с главным героем, который в долине Дагестана «с свинцом в груди лежал недвижим». Жизнь вытекала из него по капле и, постепенно проваливаясь в небытие, герой увидел необычный сон. В нем он снова был дома, и прекрасные девы, собравшись на «вечерний пир», живо обсуждали его персону. Лишь одна из девиц, внезапно погрузившись в сон, увидела его, лежащим в солнечной долине Дагестана, осознав, что герое девичьих споров и грез убит.

Это стихотворение имеет весьма нестандартную и нетипичную форму для произведений Михаила Лермонтова, оно окутано неким мистицизмом и фатализмом. Фактически, поэт с точностью до мельчайших подробностей предсказал собственную смерть, хотя вторая часть произведения, где героиню стихотворения посещает странный сон-видение, является лирическим отступлением, желанием выдать вымысел за действительность. Увы, в «родной стороне» кроме престарелой бабушки, которая воспитала будущего поэта, и немногочисленных друзей, верящих в талант Лермонтова, его никто не ждал. Видимо, осознание этого заставило автора слегка приукрасить свое произведение, которое, тем не менее, по сей день вызывает споры среди литературоведов.

Увы, в «родной стороне» кроме престарелой бабушки, которая воспитала будущего поэта, и немногочисленных друзей, верящих в талант Лермонтова, его никто не ждал. Видимо, осознание этого заставило автора слегка приукрасить свое произведение, которое, тем не менее, по сей день вызывает споры среди литературоведов.

Многие исследователи творчества Михаила Лермонтова склонны считать, что поэт обладал не только литературным даром, но и умел видеть будущее. Ведь «Сон» — далеко не единственное произведение этого автора, в котором содержатся рифмованные предсказания. Близкие друзья Лермонтова утверждали, что он действительно мог заглянуть в потусторонний мир и иногда ронял в присутствии множества свидетелей странные фразы, которым впоследствии суждено было стать пророческими.

Поэтому никто не удивился, когда в записной книжке, подаренной поэту Одоевским, уже после гибели Лермонтова на дуэли было обнаружено стихотворение «Сон», предвосхитившее события, которым суждено было произойти всего через несколько месяцев после написания этого произведения.

Более того, очевидцы утверждают, что Михаил Лермонтов не только знал о своей гибели, но и не пожелал что-либо менять, считая, что такой поступок недостоин человека, чья участь предрешена. Поэтому во время дуэли, когда выяснилось, что право первого выстрела принадлежит поэту, он направил дуло пистолета в небо и, тем самым, показал, что готов смириться с собственной участью, которую весьма красочно и достоверно описал в стихотворении «Сон», не указав лишь имени человека, которому было предначертано свыше выполнить эту тяжелую и печальную миссию.

Вариант 2

В творчестве М. Ю. Лермонтова наряду с мотивами тоски и одиночества присутствуют темы сна, забвения как способы уйти от той безысходности и как душевное состояние, ставшее приметой современной поэту эпохи. Попытке проанализировать состояние человека, находящегося между жизнью и смертью, представить читателю тему сна в форме потока сознания посвящено стихотворение Лермонтова «Сон».

В произведении нет четкого указания на конкретного рассказчика: с одной стороны, повествование может вестись от лица человека, видящего сон, с другой стороны, в роли повествователя может выступать умирающий человек, которого постепенно оставляет жизнь.

Состояние человека между жизнью и смертью, испытание жизни «в минуты роковые» характерно для творчества Лермонтова. И в данном произведении сон тоже выступает словно бы предтечей смерти, это так называемый сон в кубе, как бы 3 сна: сон умирающего, в нем еще один сон о девушке (следующие две строчки третьей строфы и четвертая строфа) и сон самой девушки (последняя строфа). Все эти три сна несут в себе значение видения или предвидения происходящего где-то очень далеко, поэтому сон обретает новый смысл, становясь грезами утомленного сознания раненого человека.

Стихотворение «Сон» новеллистично: в нем есть сюжетная линия чувств, действий и поступков. Все происходящее настолько выпукло прорисовано поэтом, что трудно провести тонкую грань между реальностью и грезой человека, спящего «мертвым сном». Героиня произведения тоже находится и в реальности, и во сне.

Из одной реальности, в которой мы видим лирического героя, возникает другая, существующая параллельно: это «долина Дагестана», с одной стороны, и «вечерний пир в родимой стороне» – с другой. Персонажи этих двух реальностей, тоже параллельно существующие, мысленно поддерживают друг с другом связь, один видит то, что происходит сейчас с другим, и наоборот.

Персонажи этих двух реальностей, тоже параллельно существующие, мысленно поддерживают друг с другом связь, один видит то, что происходит сейчас с другим, и наоборот.

Пониманию содержания стихотворения способствует и кольцевая композиция: в первой и последней строфах почти полностью совпадают детали. Если в первой строфе мы встречаем словосочетания «кровь точилася» (в значении «еле-еле»), «дымилась рана» , то во втором – «кровь лилась хладеющей струей» , «дымясь, чернела рана» . Это совпадение мироощущения лирических героев позволяет любящим преодолеть расстояние.

Форма стихотворения позволяет дойти до самой сути в понимании его смысла. Так, первая строфа представляет собой описание происходящего, здесь довольно своеобразная экспозиция; вторая строфа вводит нас в действие, изобилующее реалиями: здесь мы ясно видим местность, где умирает лирический герой. Тире в последней строке этой строфы как бы сообщает читателю о выходе действия за пределы реальности: герой «спал мертвым сном». В третьей строфе уже сон героя, и точка, заключающая строфу, своеобразно соединяет два сна.

В третьей строфе уже сон героя, и точка, заключающая строфу, своеобразно соединяет два сна.

В стихотворении почти нет возвышенной лексики, немногочисленные примеры таковой («хладеющий», «увенчанных» , «младая» ) создают контраст между возвышенным и конкретным, сном и реальностью, а детальность описания – весьма зримую картину происходящего.

Данное стихотворение отнюдь не выбивается из общей концепции творчества Лермонтова. Напротив, оно продолжает излюбленную тему поэта об отчужденности героя, который уходит из жизни в гордом одиночестве, и лишь одна душа это чувствует. Герой лежит в долине один, в жару, и это еще один контраст: день – символ жизни, а герой уже уходит из нее, его уже как бы и нет.

Вариант 3

Сон в жизни человека играет немаловажную роль: во сне человек отдыхает. Однако сновидения всегда отличались мистическим смыслом, так как часто предвещали приятные или, наоборот, трагические события. Неслучайно он стал использоваться писателями в качестве особого жанра, когда именно с помощью сна герой произведения получал своеобразное предупреждение (как Родион Раскольников в романе Ф. М. Достоевского «») или мог увидеть будущее (четвертый сон Веры Павловны в романе Н.Г. Чернышевского «?»).

М. Достоевского «») или мог увидеть будущее (четвертый сон Веры Павловны в романе Н.Г. Чернышевского «?»).

Сон мог стать самостоятельным литературным произведением, например, пьеса испанского драматурга Педро Кальдерона «Жизнь есть сон» или комедия Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». В лирике подчас сон превращается в мистическое предсказание, как и случилось в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «Сон», написанном в 1841 году незадолго до роковой дуэли.

Это сейчас, когда почти каждый ценитель русской поэзии имеет представление о судьбе молодого русского поэта «с русскою душой», стихотворение «Сон» может показаться предсказанием собственной гибели. Но тогда, в 1841 году, никому бы не пришло в голову проводить параллель с судьбой главного героя «Сна», лежащего «в полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди».

Стихотворение состоит из двух частей. В первой части смертельно раненный герой видит как будто со стороны свое тело, из которого вместе с кровью, сочившейся из раны, медленно уходит жизнь. Очевидно, этот человек изначально оказался здесь, в Дагестане, не по своей воле. На эту мысль наводит пейзаж, явно враждебный герою: и нагромождение острых скал, и горячий песок, и жгучее солнце – все доставляет мучения умирающему юноше.

Очевидно, этот человек изначально оказался здесь, в Дагестане, не по своей воле. На эту мысль наводит пейзаж, явно враждебный герою: и нагромождение острых скал, и горячий песок, и жгучее солнце – все доставляет мучения умирающему юноше.

Кроме того, герой лежит один (это слово – одно из самых распространенных в творчестве Лермонтова), и непонятно, почему он остался в одиночестве. Если это раненый солдат, то где его сослуживцы? Приходит на ум мысль о мести, и ответ на вопрос, кто смертельно ранил героя, так и остается без ответа.

Вторая часть начинается, на удивление, слишком уж радостно. И хотя это и есть сам сон, но в нем и пир, «сияющий огнями», и юные жены, «увенчанные цветами», и «веселый разговор», который они вели о герое. Только вот одна из них сидела задумчивая – это подчеркнуто антитезой с помощью союза «НО».

Душа героини тоже погружена в «грустный сон», почти дословно повторяющий уже виденную в начале стихотворения картину: теперь это уже труп, лежащий в долине Дагестана с дымящейся в груди раной. Состояние героини больше напоминает транс, однако в художественном смысле – это предвидение, предчувствие. Ведь только любящая женщина может чувствовать состояние своего возлюбленного.

Состояние героини больше напоминает транс, однако в художественном смысле – это предвидение, предчувствие. Ведь только любящая женщина может чувствовать состояние своего возлюбленного.

Повторение одной и той же картины в начале и в конце стихотворения создает кольцевую композицию, также носящую название «художественного обрамления». Это придает произведению законченность, оставляя читателя без всякой надежды на благополучный исход.

Интересно, что слово «сон» может иметь разные значения: «сновидение», «мечта», «видение». В первой части стихотворения сон героя больше напоминает переход в другую реальность, пограничное состояние между жизнью и смертью, в котором оказывается умирающий юноша. И хотя чаще предсмертные видения больше напоминают пленку, которая с бешеной быстротой раскручивается в обратную сторону, неспешный размер стиха настраивает читателя на совсем иной лад.

Последняя часть стихотворения больше напоминает мечту, к которой стремится герой. Судя по обстоятельствам жизни самого Михаила Юрьевича, трудно представить себе, как где-то далеко его ждет любимая девушка. Но в том и заключается сила художественного слова, что поэт подчас волен выдавать желаемое за действительное.

Но в том и заключается сила художественного слова, что поэт подчас волен выдавать желаемое за действительное.

Таким образом, несмотря на мистицизм (многие современники усматривали в нем предсказание собственной гибели поэта), это стихотворение можно отнести к излюбленной теме Лермонтова – одиночеству. Каждый из героев в итоге остается один: юноша умирает в одиночестве, а любимая остается вдовой, даже не став женой.

Один из известнейших русских литературоведов, Б.М. Эйхенбаум, определяя жанровое своеобразие «Сна» М. Лермонтова, назвал его композицию зеркальной: «Сон героя и сон героини – это как бы два зеркала, взаимно отражающие действительные судьбы каждого из них…». Точнее, действительно, не скажешь.

Анализ стихотворения «Сон» (М. Ю. Лермонтов)

История создания

Лермонтов был прозван поэтом-пророком его современниками и нашим поколением. Такие стихотворения, как: «Выхожу один я на дорогу…», «Предсказание», «Сон», — предсказывают не только судьбу самого поэта, но и будущее царской России. Работы автора до сих пор поражают глубиной чувственности и точностью передачи эмоций и переживаний Михаила Юрьевича.

Работы автора до сих пор поражают глубиной чувственности и точностью передачи эмоций и переживаний Михаила Юрьевича.

Пророческое стихотворение «Сон» было написано накануне его смерти — в 1841 году. В этом произведении поэт буквально пересказал свою смерть. Стихотворение было записано в блокнот, который был подарен его приятелем Владимиром Одоевским. Друг дал его, когда поэт отправлялся во вторую ссылку на Кавказ. К блокноту он дал наказание: заполнить все страницы стихотворениями и привезти обратно. К сожалению, только первое условие договора было выполнено. В этой ссылке Лермонтов был убит на горе «Машук» в июле. Эта работа, как и некоторые другие, была напечатана посмертно в 1843 году в журнале «Отечественные записки».

Жанр, направление, размер

Род – лирика. Жанр – лирическое стихотворение. Литературное направление произведения «Сон» – романтизм.

- К чертам этого художественного метода можно отнести детальное воплощение идеального мира лирического героя. В его представлении та самая гармония с возлюбленной достигается именно благодаря духовному воссоединению, несмотря ни на что, будь это смерть или другие преграды.

Любовь способна одолеть все, что угодно, она помогает героям воссоединиться. Именно сон является иллюстрацией романтической мечты лирического «я» поэта.

Любовь способна одолеть все, что угодно, она помогает героям воссоединиться. Именно сон является иллюстрацией романтической мечты лирического «я» поэта. - Горная местность тоже является маркером романтизма. Ведь именно экзотический пейзаж наделяет произведение атмосферой мистики и неизвестности. Экзотика в романтизме сравнима с неведомым миром в мыслях самого героя, его иллюзией или даже призрачным воплощением.

Размер стихотворения – ямб. Каждая стопа состоит из двух гласных. Ударение в каждой стопе падает на вторую гласную. Это можно проследить по ударным гласным в словах первых двух строчек. Жирным шрифтом выделены ударные гласные:

В полдне

в/ный ж

а

р/ в дол

и

/не д

а

/гест

а

/наС свинц

о

м/ в груд

и

/ леж

а

л/ недв

и

/жим

я

;

Смысл названия

Название стихотворения «Сон» напрямую связано с лирическим сюжетом произведения. Сон фигурирует как в образе героя, так и его возлюбленной. Название является одним из основных элементов романтического начала стихотворения.

Сон фигурирует как в образе героя, так и его возлюбленной. Название является одним из основных элементов романтического начала стихотворения.

Сон в стихотворении Лермонтова означает не только свое прямое значение (то, что привиделось девушке), но и смерть — «мертвый сон» лирического героя. Таким образом, временный уход из реального мира — это маленькая смерть, которая переносит человека в паранормальный мир, где уже не действуют законы мироздания.

Именно в этом мире суждено в последний раз встретиться нашим героям. Сон соединяет их души и сливается воедино: она мысленно оказывается там, где он заснул мертвым сном.

Тема сна

Для многих людей сон является возможностью отдохнуть, восстановить силы после тяжелых событий или длительной болезни. Однако такие писатели, как Вильям Шекспир или Педро Кальдерон придают сновидениям особый, порой мистический, смысл. Для Михаила Юрьевича Лермонтова сон предстает в нескольких вариантах. Особенно явно это представлено в стихотворении, написанном незадолго до гибели.

Здесь понятие сна представляется в трех разных значениях. Для умирающего лирического героя Лермонтов словом «сон» выражает состояние умирающего человека. Он находится в забытье, на грани жизни и смерти. При этом она видит другой сон, в котором его родные и близкие живы и здоровы, веселятся на вечернем пиру и говорят именно о нем. Это дает герою возможность надеяться на то, что он не забыт, его многочисленные друзья помнят его, что он не одинок. Хотя, в самом начале стихотворения поэт делает акцент на то, что лирический герой один среди неприветливых гор.

В третьей ипостаси Лермонтов рассматривает сон как состояние души девушки, которая вдруг почувствовала смерть своего возлюбленного. Именно поэтому в эту минуту она не ведет светской беседы, а сидит чуть поодаль, одна.

Критики отмечали такую особенность данного стихотворения, как зеркальность сна. Сон лирического героя в далекой жаркой пустыне и душевный сон девушки позволяют им в одну минуту взглянуть друг на друга, почувствовать свою любовь. Таким образом, автор оставляет надежду на то, что он не будет более одинок. Смерть для него перестает быть трагедией.

Таким образом, автор оставляет надежду на то, что он не будет более одинок. Смерть для него перестает быть трагедией.

Особенности строения стихотворения, использование автором как простых, так и возвышенных слов, позволяют стереть грань между ужасающей реальностью, где человек погибает в муках и одиночестве, и миром сновидений, мистическим местом, где счастье совсем близко, любимые не предают, где нет места забвению.

Композиция

Композиция стихотворения «Сон» условно делится на две части.

- В первых двух строфах перед читателем раскрывается картина смерти лирического героя. Он лежит на «уступе скалы» со свежей раной от выстрела, которая продолжает «дымиться», а «кровь точиться» на пыльную землю Дагестана. Дым от раны указывает на недавнюю смерть героя. В конце этой части он погружается в «мертвый» сон.

- Вторая часть обрамлена тремя строфами. Она начинается радостно с картин описания его родины, куда еще не донеслись вести о гибели героя. Это композиционный центр стихотворения.

Здесь появляется образ лирической героини, его возлюбленной. Она будто чувствует неладное, ощущает грусть, которая крепко засела в ее груди. Перед читателем предстает форма повествования «сон во сне». Теперь героине снится, что случилось с ее возлюбленным. Она видит «знакомое» тело на кровавой земле в «долине Дагестана». В этот момент возлюбленные обретают крепкую духовную связь.

Здесь появляется образ лирической героини, его возлюбленной. Она будто чувствует неладное, ощущает грусть, которая крепко засела в ее груди. Перед читателем предстает форма повествования «сон во сне». Теперь героине снится, что случилось с ее возлюбленным. Она видит «знакомое» тело на кровавой земле в «долине Дагестана». В этот момент возлюбленные обретают крепкую духовную связь.

Особенность композиции в стихотворении «Сон» заключается в том, что она кольцевая: последняя строфа вновь возвращает нас к первой.

Анализ стихотворения Сон Лермонтова

Многие стихотворения Михаила Лермонтова окутаны ореолом трагичности и писимизма. Почти все стихотворения были построены, но основе этих чувств, где они являлись основной темой и мыслю произведения. Так же стоить учитывать еще один характер творчества Лермонтова, который относиться к способности поэта предчувствовать грядущие события, как к примеру свою смерть. Все эти качества можно наглядно рассмотреть в одном из последних произведений писателя, под названием « Сон ». В этом стихе идет повествование, о лирическом герое который видит себя в качестве убитого трупа. Но помимо этого есть видимая параллель между ним и некой невесты, который видится сон, где герой лежит убитый в долине Дагестана.

В этом стихе идет повествование, о лирическом герое который видит себя в качестве убитого трупа. Но помимо этого есть видимая параллель между ним и некой невесты, который видится сон, где герой лежит убитый в долине Дагестана.

В этом непростом произведение Лермонтова, ощущается особая грусть, основанная на предчувствие скорой гибели и особенно ее детализации. Автор очень подробно описывает происходящее и не скрывает прямого отношения к самому себе. И это создает такой особый эффект, от которого мы проникаемся сожалением о погибшем персонаже. Помимо всего в первой части стихотворения, присутствуют множество элементов сопутствующие развитию чувства одиночества. Это особо прослеживается в природной обстановке, как например жаркая погода, и пустынный песок, и посреди пустыни лежит одинокий труп. Вокруг него нет, переживающих утрату, друзей или родственников, да и само место далеко от родного дома. Все говорит о некой сиротливости и одиночестве лирического героя. Вторая часть стихотворения ведает нам о том, как спящий мертвым сном герой видит в родном краю, пиршество на котором одна из многих видит неравнодушного ей человека, убитого в долине. Эта часть особо добавляет трагизма в стихотворение, так как создается как бы духовная связь между двумя людьми и один из них чувствует смерть ближнего. Тем более обстановка, соответствует празднику, где все веселятся под мирным небом, и они говорят о том, кто уже погиб. Такое соотношение контраста трудно не заметить.

Эта часть особо добавляет трагизма в стихотворение, так как создается как бы духовная связь между двумя людьми и один из них чувствует смерть ближнего. Тем более обстановка, соответствует празднику, где все веселятся под мирным небом, и они говорят о том, кто уже погиб. Такое соотношение контраста трудно не заметить.

Обобщая вышенаписанное, хочется сказать относительно стихотворения, что оно очень глубокое и лирическое. А прямая связь с гибелью Лермонтова и сюжетом произведения, придает особую загадку. В этом произведение очевиден итог всей жизни писателя. Стих мне очень понравился.

Образы и символы

Как уже было сказано, экзотический пейзаж предстает в образе скалистого Дагестана. Именно образ отдаленного места, обгороженного горами символизирует отрешенность от общества, мотив изгнания. «Уступы скал теснилися кругом», — этими строчками герой отдаляет себя от мира людей, обрекая на смерть в одиночестве.

Образ сна героя – явный знак пророчества, которому суждено сбыться. Такой прием писатели и поэты часто используют в своих работах. При помощи снов протагонистов они раскрывают душевное состояние героя, его желание и мысли и зачастую их судьбу.

Такой прием писатели и поэты часто используют в своих работах. При помощи снов протагонистов они раскрывают душевное состояние героя, его желание и мысли и зачастую их судьбу.

Кроме того, в этой мрачной картине находятся и другие образы–символы, которые задают настроение и тему стихотворения.

Солнце является символом всего живого. Но, играя на антитезе, оно продолжает щедро ослеплять своими лучами мертвое тело. Тем самым показывая, что от его смерти мир не пошатнулся, ничего не поменялось. Солнце, как светило, так и продолжает.

Образ лирического героя окрашен всеми потернами романтизма: это одинокий, отважный и отвергнутый всем миром человек, который, наконец, покинул грешную землю и ушел в идеальный мир, где есть место только любви.

Темы, настроение и проблемы

Тематика и проблематика стихотворения «Сон» будут дополнены, если в этом есть необходимость, о которой стоит сообщить Многомудрому Литрекону в комментариях.

- Работы поэта пронизывает одиночество, которое является лейтмотивом и одновременно одной из тем произведения «Сон».

Описание палящего солнца, чувство отчужденности от общества за пластами гор и скал, — все это указывает на нахождение героя в Дагестане против своей воли. Скорее всего он находится в ссылке, как и сам Лермонтов.

Описание палящего солнца, чувство отчужденности от общества за пластами гор и скал, — все это указывает на нахождение героя в Дагестане против своей воли. Скорее всего он находится в ссылке, как и сам Лермонтов. - Смерть выступает основной темой произведения «Сон». Она напрямую связана с темой любви. Существуя вместе, они будто символизируют добро и зло. Первое всегда побеждает второе, но без зла мира бы не было. Именно с этой идеей примиряется герой, полностью осознавая и принимая свою смерть.

Настроение стихотворения «Сон» задается не только внутренними переживаниями героя и героини, но и в первую очередь пейзажем. Природа в стихотворении представляет собою острые голые и такие же одинокие как сам герой скалы. Над ними возвышается солнце, выжигающее все живое. Мертвый и сухой пейзаж передает характер лирического «я» Лермонтова. Чувство обреченности и безысходности из всего букета эмоций умирает последним вместе с дымящимся телом. Этим и ознаменовывается трагический пафос стихотворения.

Проблема одиночества человека остается неразрешенным открытым вопросом. Герой рождается и умирает совершенно один. Даже любимой нет рядом, он лишь в ее сне, но не с ней.

Основная идея

Главная мысль в произведении «Сон» завязывается на духовной нерушимой связи двух влюбленных. Даже смерть неспособна пресечь чувство любви, простирающееся на километры. Герой умирает не на руках лирической героини, а в одиночестве. Никто еще и не знает о его гибели. Но даже при этом их таинственная интимная связь выходит за рамки понимания сущности любви.

Смысл стихотворения «Сон» можно истолковать и по-другому: любовь и смерть сталкиваются между собой, и добро побеждает зло, ведь даже мертвый сон не смог отделить главного героя от героини. Они встречаются в последний раз, но все же искренние чувства отвоевали им право на эту встречу у самой смерти.

Литературный анализ

Произведение относится по жанровой направленности к философской любовной лирике с элементами мистики, рассматривающей в качестве основной темы стихотворения фатальное завершение жизни в виде смерти.

Композиционная структура произведения представляет собой две зеркальные части, неравные по количеству строф: первая содержит две строфы, вторая – три, своеобразно закольцованных между собой. Стихотворным размером произведения поэт выбирает пятистопный ямб в сочетании с перекрестной рифмовкой и чередованием женской и мужской рифмы, придающих определенную окраску стихотворения.

Повествование в произведении ведется от имени лирического героя, представленного поэтом в образе смертельно раненого молодого человека, проводящего последние минуты своей жизни. Тематика стихотворения затрагивает многочисленные вопросы, касающиеся человеческого одиночества, страха смерти, отношения человека к окружающей природе, а также вечной любви, представляющейся поэту как духовная близость людей, связывающей их через расстояния.

В первой части стихотворения изображается печальная картина гибели юноши в неприятном для него месте в районе кавказских гор, оказывающегося во власти вечного сна и видящего прекрасный сон. Вторая часть произведения является описанием родных мест лирического героя и его друзей, не знающих о его смерти, весело проводящих время. Одна лишь юная девушка, задумавшись, предчувствует случившуюся беду с юношей и как будто во сне видит мертвое тело лирического героя.

Вторая часть произведения является описанием родных мест лирического героя и его друзей, не знающих о его смерти, весело проводящих время. Одна лишь юная девушка, задумавшись, предчувствует случившуюся беду с юношей и как будто во сне видит мертвое тело лирического героя.

В качестве средств художественной выразительности в стихотворении применяются тропы в форме разнообразных эпитетов и многочисленных метафор, передающих волнительное состояние одиночества души лирического героя, отражающее его грустное настроение и ощущение страха перед наступлением смерти.

Кроме того, в стихотворении поэтом используются несколько ярких символов, отражающих настроение лирического героя, в виде солнца, символа жизненного существования, покидающего героя, свинца в груди, ставшего причиной смерти и ассоциирующего могильный холод, а также скал и пустынь, передающих тоскливое, печальное состояние героя, контрастирующее с весельем и беспечностью.

С точки зрения многих исследователей лермонтовского творчества стихотворение относится к нестандартным, нетипичным формам произведений поэта, поскольку его содержание включает в себя элементы мистицизма и фатализма в форме предсказаний поэта с точными мельчайшими подробностями собственной скорой кончины. Именно поэтому некоторые литературоведы склонны предполагать наличие у поэта предвидения будущих событий, пророческого дара.

Именно поэтому некоторые литературоведы склонны предполагать наличие у поэта предвидения будущих событий, пророческого дара.

Повествовательное настроение стихотворения является печальным и имеет оттенки грусти, тоски, но при этом поэту удается передать в качестве ключевой мысли победу любви над смертью, возвышая прекрасное чувство в реальной действительности посредством погружения в сновидения.

Средства выразительности

Поэтика произведения «Сон» богата и насыщена средствами выразительности и художественными оборотами.

- Эпитеты

наполняю атмосферу произведения чувством одиночества безысходности: «полдневный жар», «хладеющей струей», «желтые вершины», «грустный сон». - Метафоры

раскрывают душевное состояние, весь спектр эмоций героя накануне смерти. «Дымилась рана», «чернеет рана», «по капле точилась кровь», — герой будто смотрит на себя со стороны и пересказывает все то, что видит и ощущает. Скалы можно сравнить со стервятниками, которые выжидают смерти героя, чтобы навсегда забрать его без остатка: «уступы скал теснилися кругом».

Мысль, заложенная в работе, позволяет читателю окунуться с головой в атмосферу смерти и обреченности. Вот, что будет с нами, когда закончится наш путь. Это осознание наталкивает на поиски смысла в нашем существовании. Это необходимо, чтобы не закончить так же одиноко и печально. Ведь еще не поздно все изменить, повернуть сюжетную линию нашей жизни в другую сторону, обрести счастье.

Автор: Полина Борискина

«Сон» М.Лермонтов

В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я; Глубокая ещё дымилась рана, По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины; Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их жёлтые вершины И жгло меня, но спал я мёртвым сном.

И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жён увенчанных цветами, Шёл разговор весёлый обо мне.

Но в разговор весёлый не вступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа её младая Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана; Знакомый труп лежал в долине той; В его груди, дымясь, чернела рана, И кровь лилась хладеющей струёй.

Анализ стихотворения Лермонтова «Сон»

Стихотворение «Сон», написанное в 1841 году, относится к последнему периоду творчества поэта. Оно было создано во время его второй ссылки на Кавказ, когда автор уже предчувствовал свою гибель и старался в полной мере выполнить наказ друга Владимира Одоевского. Все дело в том, что накануне отъезда поэт подарил Лермонтову изящную записную книжку, попросив, чтобы он вернул ее после поездки, полностью исписанную стихами. Этот жест поддержки и участия был рассчитан на то, чтобы укрепить веру Михаила Лермонтова в свои силы, однако Одоевский даже не предполагал, что видит своего друга последний раз.

Само стихотворение «Сон» существенно выбивается из ряда произведений, которые были созданы поэтом в этот непростой для него период. Автор мысленно поставил крест на своей карьере, понимая, что после второй ссылки на Кавказ вынужден будет уйти в отставку. Вместе с тем, состоявшись как поэт, Михаил Лермонтов также осознавал, что при нынешнем царском режиме и обострении взаимоотношений с правительством его произведения вряд ли будут опубликованы. Поэтому стихи этого периода отличаются остротой и неприкрытым сарказмом, чего не скажешь о лирическом и преисполненном трагизма произведении «Сон». В нем автор отождествляет себя с главным героем, который в долине Дагестана «с свинцом в груди лежал недвижим». Жизнь вытекала из него по капле и, постепенно проваливаясь в небытие, герой увидел необычный сон. В нем он снова был дома, и прекрасные девы, собравшись на «вечерний пир», живо обсуждали его персону. Лишь одна из девиц, внезапно погрузившись в сон, увидела его, лежащим в солнечной долине Дагестана, осознав, что герое девичьих споров и грез убит.

Поэтому стихи этого периода отличаются остротой и неприкрытым сарказмом, чего не скажешь о лирическом и преисполненном трагизма произведении «Сон». В нем автор отождествляет себя с главным героем, который в долине Дагестана «с свинцом в груди лежал недвижим». Жизнь вытекала из него по капле и, постепенно проваливаясь в небытие, герой увидел необычный сон. В нем он снова был дома, и прекрасные девы, собравшись на «вечерний пир», живо обсуждали его персону. Лишь одна из девиц, внезапно погрузившись в сон, увидела его, лежащим в солнечной долине Дагестана, осознав, что герое девичьих споров и грез убит.

Это стихотворение имеет весьма нестандартную и нетипичную форму для произведений Михаила Лермонтова. оно окутано неким мистицизмом и фатализмом. Фактически, поэт с точностью до мельчайших подробностей предсказал собственную смерть, хотя вторая часть произведения, где героиню стихотворения посещает странный сон-видение, является лирическим отступлением, желанием выдать вымысел за действительность. Увы, в «родной стороне» кроме престарелой бабушке, которая воспитала будущего поэта, и немногочисленных друзей, верящих в талант Лермонтова, его никто не ждал. Видимо, осознание этого заставило автора слегка приукрасить свое произведение, которое, тем не менее, по сей день вызывает споры среди литературоведов.

Увы, в «родной стороне» кроме престарелой бабушке, которая воспитала будущего поэта, и немногочисленных друзей, верящих в талант Лермонтова, его никто не ждал. Видимо, осознание этого заставило автора слегка приукрасить свое произведение, которое, тем не менее, по сей день вызывает споры среди литературоведов.

Многие исследователи творчества Михаила Лермонтова склонны считать, что поэт обладал не только литературным даром, но и умел видеть будущее. Ведь «Сон» — далеко не единственное произведение этого автора, в котором содержатся рифмованные предсказания. Близкие друзья Лермонтова утверждали, что он действительно мог заглянуть в потусторонний мир и иногда ронял в присутствии множества свидетелей странные фразы, которым впоследствии суждено было стать пророческими.

Поэтому никто не удивился, когда в записной книжке, подаренной поэту Одоевским, уже после гибели Лермонтова на дуэли было обнаружено стихотворение «Сон», предвосхитившее события, которым суждено было произойти всего через несколько месяцев после написания этого произведения.

Более того, очевидцы утверждают, что Михаил Лермонтов не только знал о своей гибели, но и не пожелал что-либо менять, считая, что такой поступок недостоин человека, чья участь предрешена. Поэтому во время дуэли, когда выяснилось, что право первого выстрела принадлежит поэту, он направил дуло пистолета в небо и, тем самым, показал, что готов смириться с собственной участью, которую весьма красочно и достоверно описал в стихотворении «Сон», не указав лишь имени человека, которому было предначертано свыше выполнить эту тяжелую и печальную миссию.

Анализ стихотворения «Сон» (М.Ю. Лермонтов)

Многомудрый Литрекон предлагает Вам разбор произведения М.Ю. Лермонтова «Сон» по плану. Здесь он отразит идейно-тематические особенности стихотворения, его место в творчестве поэта, а также приведет примеры средств художественной выразительности и обозначит главные черты уникального стиля автора.

История создания

Лермонтов был прозван поэтом-пророком его современниками и нашим поколением. Такие стихотворения, как: «Выхожу один я на дорогу…», «Предсказание», «Сон», — предсказывают не только судьбу самого поэта, но и будущее царской России. Работы автора до сих пор поражают глубиной чувственности и точностью передачи эмоций и переживаний Михаила Юрьевича.

Пророческое стихотворение «Сон» было написано накануне его смерти — в 1841 году. В этом произведении поэт буквально пересказал свою смерть. Стихотворение было записано в блокнот, который был подарен его приятелем Владимиром Одоевским. Друг дал его, когда поэт отправлялся во вторую ссылку на Кавказ. К блокноту он дал наказание: заполнить все страницы стихотворениями и привезти обратно. К сожалению, только первое условие договора было выполнено. В этой ссылке Лермонтов был убит на горе «Машук» в июле. Эта работа, как и некоторые другие, была напечатана посмертно в 1843 году в журнале «Отечественные записки».

Жанр, направление, размер

Род – лирика. Жанр – лирическое стихотворение. Литературное направление произведения «Сон» – романтизм.

- К чертам этого художественного метода можно отнести детальное воплощение идеального мира лирического героя. В его представлении та самая гармония с возлюбленной достигается именно благодаря духовному воссоединению, несмотря ни на что, будь это смерть или другие преграды. Любовь способна одолеть все, что угодно, она помогает героям воссоединиться. Именно сон является иллюстрацией романтической мечты лирического «я» поэта.

- Горная местность тоже является маркером романтизма. Ведь именно экзотический пейзаж наделяет произведение атмосферой мистики и неизвестности. Экзотика в романтизме сравнима с неведомым миром в мыслях самого героя, его иллюзией или даже призрачным воплощением.

Размер стихотворения – ямб. Каждая стопа состоит из двух гласных. Ударение в каждой стопе падает на вторую гласную. Это можно проследить по ударным гласным в словах первых двух строчек. Жирным шрифтом выделены ударные гласные:

В полднев/ный жар/ в доли/не да/геста/на

С свинцом/ в груди/ лежал/ недви/жим я;

Смысл названия

Название стихотворения «Сон» напрямую связано с лирическим сюжетом произведения. Сон фигурирует как в образе героя, так и его возлюбленной. Название является одним из основных элементов романтического начала стихотворения.

Сон в стихотворении Лермонтова означает не только свое прямое значение (то, что привиделось девушке), но и смерть — «мертвый сон» лирического героя. Таким образом, временный уход из реального мира — это маленькая смерть, которая переносит человека в паранормальный мир, где уже не действуют законы мироздания.

Именно в этом мире суждено в последний раз встретиться нашим героям. Сон соединяет их души и сливается воедино: она мысленно оказывается там, где он заснул мертвым сном.

Композиция

Композиция стихотворения «Сон» условно делится на две части.