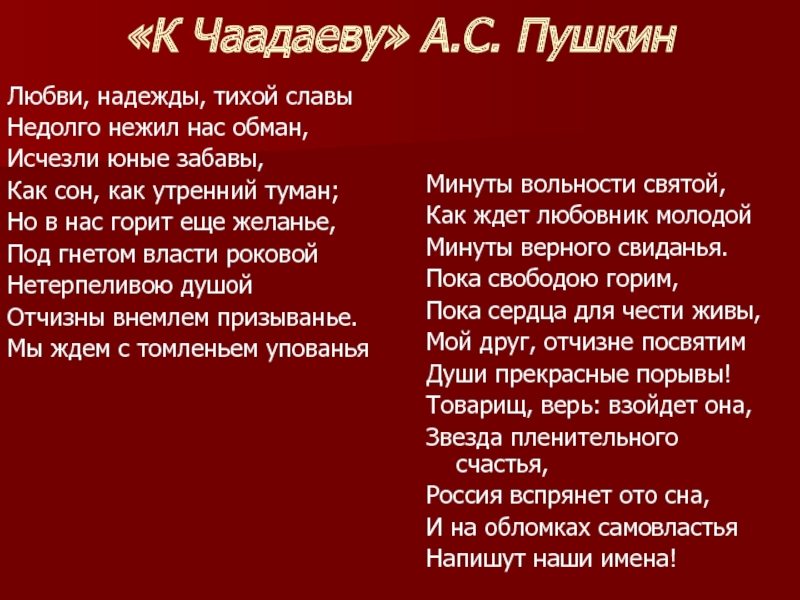

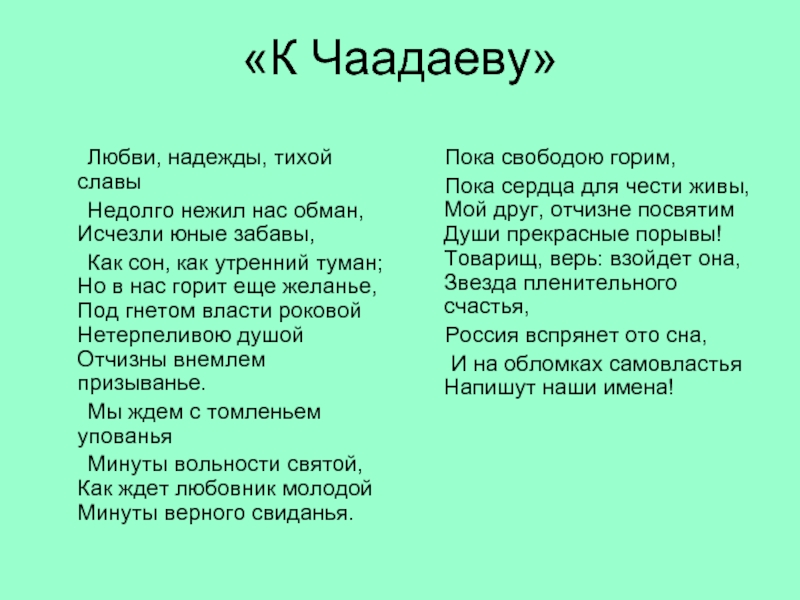

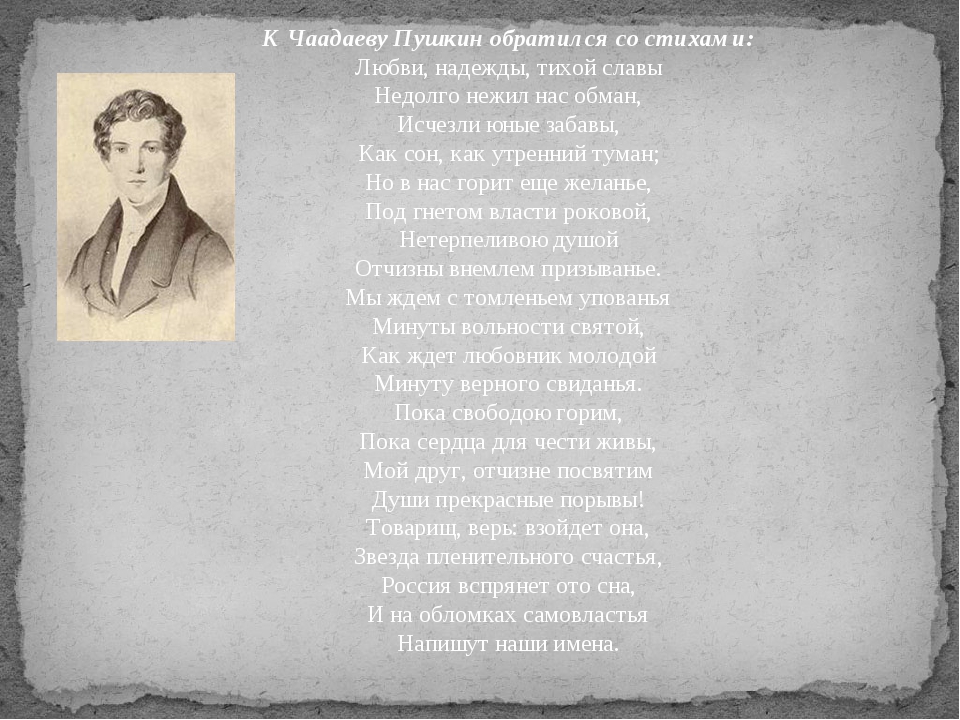

| / Сочинения / Пушкин А.С. / Разное / К Чаадаеву» А. С. Пушкина Стихотворение “К Чаадаеву” было написано в 1818 году. В эти годы Пушкин находился в Петербурге. Причины, побудившие Пушкина обратиться к другу с призывом посвятить Отчизне “души прекрасные порывы”, заключаются в ненависти к самодержавию и стремлению к свободе. В этом стихотворении еще слышится юный лицейский задор. … Но в нас горит еще желанье, Вчитываясь дальше, мы видим, что к чувству грусти теперь присоединяется чувство гордости и стремления. И в конце идет как бы интонационный подъем. Товарищ, верь: взойдет она И вот раздвигаются рамки стихотворения: перед нами возникают все те, чьи имена действительно вошли в историю освобождения России. Стихотворение “К Чаадаеву” является художественным поэтическим произведением.

/ Сочинения / Пушкин А.С. / Разное / К Чаадаеву» А. С. Пушкина | Смотрите также по разным произведениям Пушкина: |

Анализ стихотворения «К Чаадаеву» Пушкина А.С.

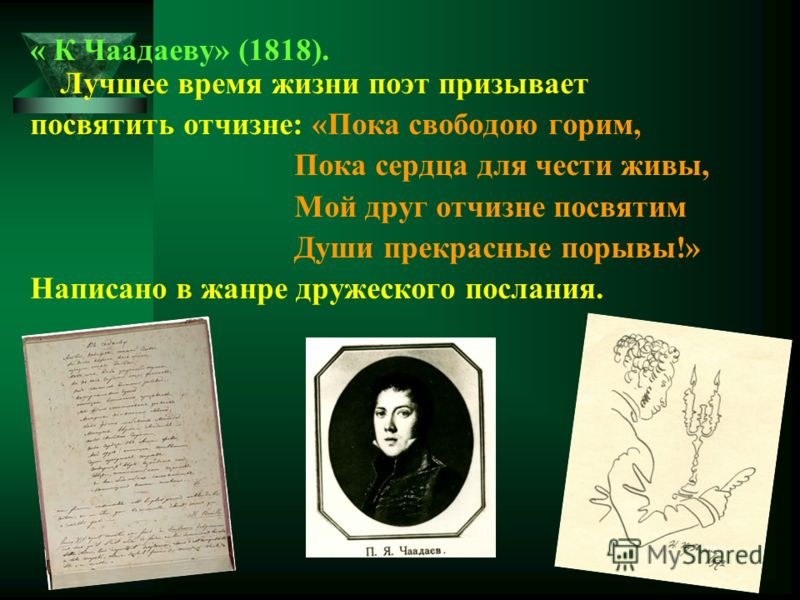

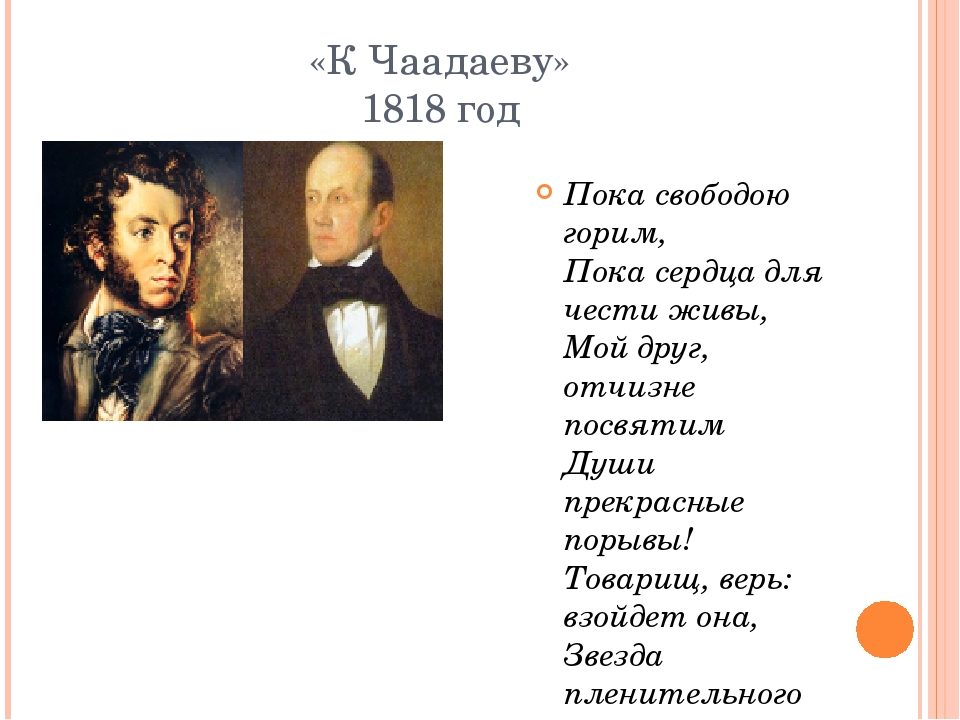

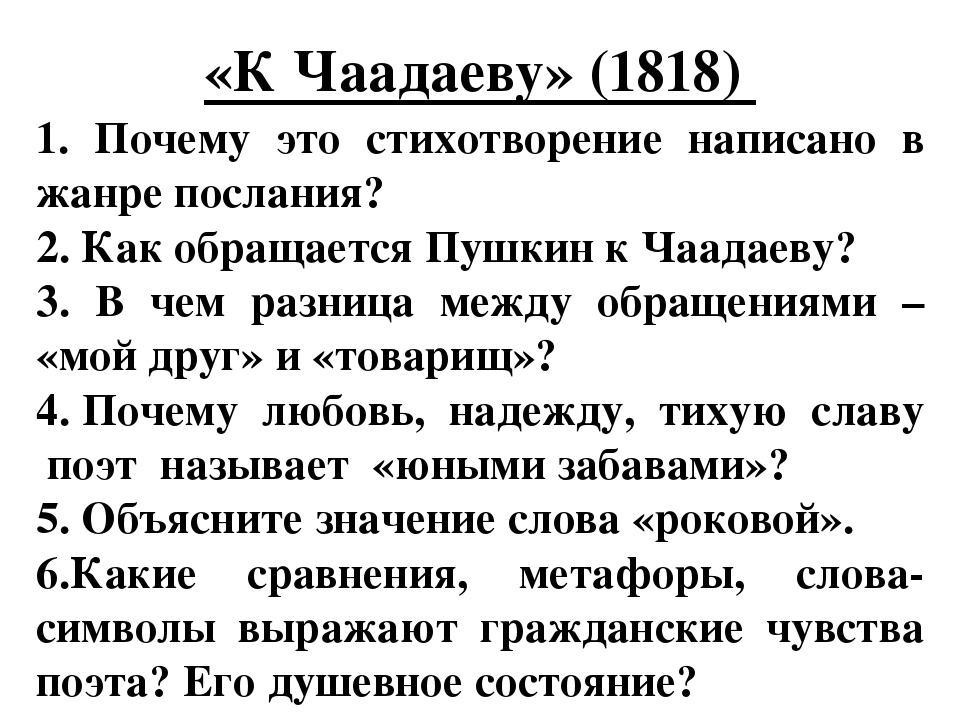

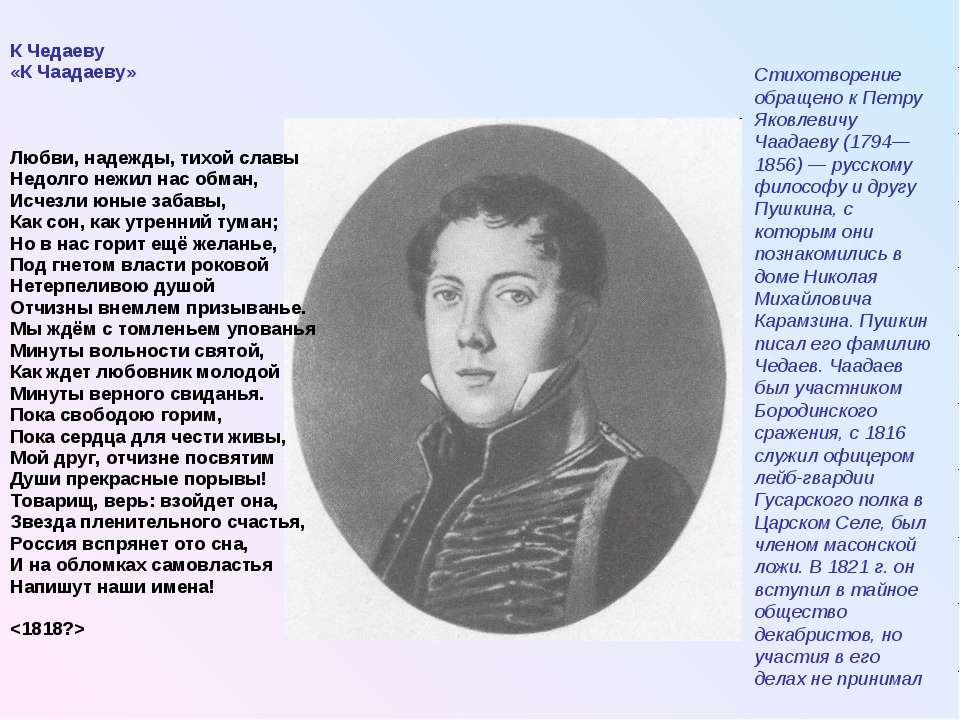

История создания. Стихотворение написано в 1818 году — в петербургский период творчества Пушкина. Оно получило широкую известность, особенно в декабристских кругах, и стало распространяться в списках. Именно за такие стихи Пушкина постигла опала — он оказался в южной ссылке. Много позже в 1829 году без ведома поэта это стихотворение в искаженном виде было опубликовано в альманахе «Северная звезда».

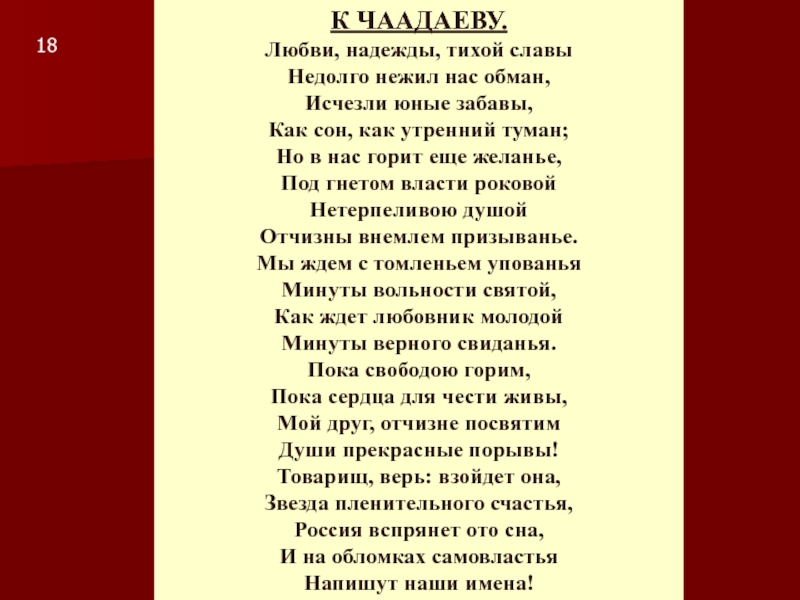

Жанр и композиция. Для лирики Пушкина характерно стремление к трансформации устоявшихся жанров. В данном стихотворении мы видим проявление такого новаторства: дружеское послание, обращенное к определенному человеку, перерастает в гражданское обращение ко всему поколению, которое включает и черты элегии. Обычно стихотворение в жанре послания адресуется либо другу, либо возлюбленной и по тематике относится к интимной лирике. Меняя адресата своего стихотворения, Пушкин создает новое по жанру произведение — гражданское послание. Вот почему в основе его построения лежит обращение к товарищам: «Товарищ, верь…», по стилистике близкое к гражданским политическим стихам времен Великой Французской революции. Но в то же время композиция стихотворения, построенная как теза — антитеза, подразумевает наличие контраста. Именно так развивается поэтическая мысль: от элегического начала, проникнутого настроением грусти и печали, через противительный союз «но» («Но в нас горит еще желанье…») первая элегическая часть соединяется со второй, совершенно иной по настроению, чувству и мысли: здесь превалирует гражданская тематика, обличительный настрой. А завершение стихотворения, подводящее итог развития поэтической мысли, звучит ярким мажорным аккордом: «Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы!»

Основные темы и идеи. Главная идея стихотворения — призыв к единомышленникам отойти от частных интересов и обратиться к гражданским проблемам. С ней связана вера поэта в то, что свободолюбивые мечты будут реализованы, и «отчизна вспрянет ото сна». В концовке стихотворения звучит весьма редкая в творчестве Пушкина идея слома всей государственной системы, которая, по мысли поэта, произойдет в ближайшем будущем («И на обломках самовластья / Напишут наши имена!»). Поэт-государственник чаще призывал к постепенным преобразованиям, идущим прежде всего от самой власти, как в стихотворениях «Вольность» и «Деревня». Можно считать, что столь радикальная позиция автора в стихотворении «К Чаадаеву» — свидетельство юношеского максимализма и дань романтическим настроениям.

Впервые в этом стихотворении появляется характерное для дальнейшего творчества Пушкина соединение гражданской тематики с интимной — любовной и дружеской. В связи с этим поэт поднимает проблемы гражданского долга и политической свободы в соединении с вопросами индивидуальной свободы и частной жизни человека, что звучало в то время крайне необычно. Рассмотрим, как развивается поэтическая мысль. Начало проникнуто элегическими настроениями. Лирический герой, обращаясь к своему задушевному другу, с печалью вспоминает о том, что многие прежние его идеалы оказались «обманом», «сном»:

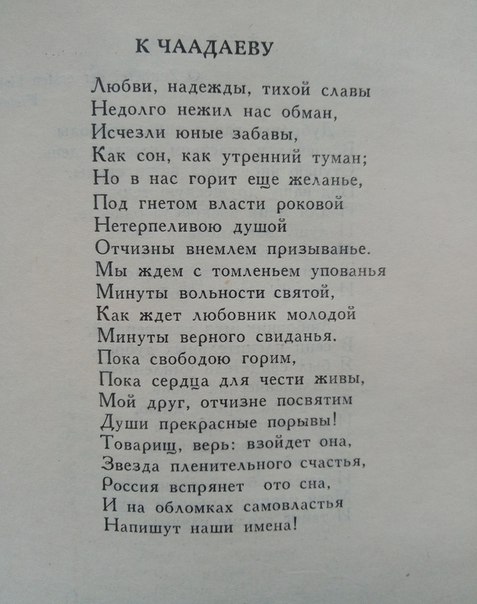

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман.

Вся поэтическая лексика, вся образность первого четверостишия построена в стиле романтических элегий: тихий, нежил, сон, утренний туман. Что же осталось от дней уходящей юности? Нет уже ни любви, ни надежды. Но, кажется, в этой привычной триаде не хватает какого-то слова? Конечно, нет первого из слов этого устойчивого сочетания — «веры». Это ключевое слово еще появится в стихотворении — оно оставлено для заключительной, ударной концовки, чтобы придать ей характер особого, почти религиозного воодушевления и убежденности. Но переход от пессимистической тональности к мажорному звучанию происходит постепенно. Этот переход связан с образами горения, огня. Обычно уподобление страстного желания огню было характерно для любовной лирики. Пушкин вносит в мотив огня совсем иное звучание: оно связано с гражданским призывом, протестом против «гнета власти роковой»:

Но в нас горит еще желанье,

Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Далее следует столь неожиданное сравнение, что далеко не все даже близкие по образу мыслей и духу друзья-декабристы приняли его.

Считалось, что сопоставление гражданской жизни с частной, соединение высоких патриотических мотивов с сентиментальными недопустимы. Но Пушкин в этом стихотворении избирает поистине новаторский ход: он соединяет в единый и неразрывный образ понятия «свобода» и «любовь». Тем самым он показывает, что свободолюбие и гражданские устремления так же естественны и присущи каждому человеку, как и самые интимные его чувства — дружба и любовь:

Считалось, что сопоставление гражданской жизни с частной, соединение высоких патриотических мотивов с сентиментальными недопустимы. Но Пушкин в этом стихотворении избирает поистине новаторский ход: он соединяет в единый и неразрывный образ понятия «свобода» и «любовь». Тем самым он показывает, что свободолюбие и гражданские устремления так же естественны и присущи каждому человеку, как и самые интимные его чувства — дружба и любовь:Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья.

И тогда уже вполне логичен переход образа горения из области любовных чувств в сферу гражданских побуждений:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы.

Теперь очевидно, что обращение к другу переросло в призыв к вере в идеалы свободы и возможность их достижения, адресованный всему молодому поколению России. Недаром в последнем четверостишии употреблено другое, более высокое слово — «друг» заменяется на «товарищ». А поэтический образ «звезды пленительного счастья», завершающий стихотворение, становится символом надежд на торжество идеалов гражданской свободы.

Художественное своеобразие. Послание «К Чаадаеву» написано излюбленным пушкинским размером — четырехстопным ямбом. Помимо жанрового новаторства, с которым связаны особенности развития авторской мысли и построения стихотворения, оно отличается необычной художественной образностью. Это отмеченное сравнение стремления к «вольности святой» и любви; метафорические образы «горения», эпитеты романтической окраски («под гнетом власти роковой», «минуты вольности святой»), метонимия высокого стиля («Россия вспрянет ото сна»). Особо следует подчеркнуть символический образ звезды — «звезда пленительного счастья», который вошел не только в русскую литературу, но и стал элементом сознания русского общества.

Значение произведения. Стихотворение стало этапным для творчества Пушкина, обозначив важнейшую для его поэзии тему свободы, а также ее особую интерпретацию. В истории русской литературы оно явилось началом традиции соединения гражданской, свободолюбивой и интимной тематики, что подтверждается творчеством Лермонтова, Некрасова, романистикой второй половины XIX века, а затем переходит к таким поэтам XX века, как Блок.

В истории русской литературы оно явилось началом традиции соединения гражданской, свободолюбивой и интимной тематики, что подтверждается творчеством Лермонтова, Некрасова, романистикой второй половины XIX века, а затем переходит к таким поэтам XX века, как Блок.

Краткий анализ стихотворения «К Чаадаеву» по плану

1. История создания

Стихотворение «К Чаадаеву» своим вольнолюбивым настроем, красноречием, пылкостью чувств явно говорит, что принадлежит раннему Пушкину.

Действительно, оно написано в 1818 году, практически сразу после окончания Лицея.

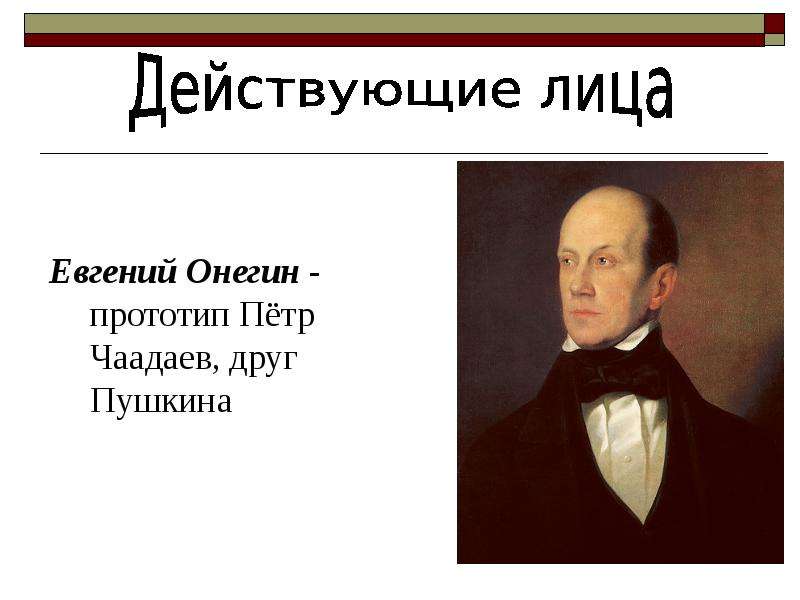

Посвящая эти строки старшему другу – Петру Чаадаеву, молодой поэт искренне верил в торжество справедливости, смелость и свободу взглядов, творчества.

Впоследствии Пушкин и Чаадаев разошлись в мировоззрениях. Однако оба были гонимы правительством за свои взгляды. Петра Чаадаева вообще признали сумасшедшим. Пушкина неоднократно ссылали.

Однако все это еще впереди, а пока гениальный юноша пишет вот такое стихотворение и адресует его старшему товарищу.

Широкая публика увидит текст гораздо позже: в 1829 году, да и то напечатанный с серьезными правками. Причем, Пушкин не даст официального согласия на искаженную публикацию, однако все равно «К Чаадаеву» будет представлено в «Северной звезде».

2. Литературное направление

Без сомнения, произведение относится к романтизму.

3. Род

По роду литературы это лирика.

4. Жанр

Жанр тоже определяется очень просто, это дружеское послание.

5. Проблематика

Автор завуалировано поднимает проблему свободы и несвободы. Прежде всего, творческой, но так же и человеческой – свободы слова, выражения мыслей, действий.

Пока еще поэт не боится говорить об этом открыто, яростно, вдохновенно. Поздний Пушкин, устав от постоянных гонений, был более сдержан в высказываниях и проявлении чувств.

Такая эмоциональность характерна именно для раннего периоды творчества великого русского гения.

6. Тематика

Формально стихотворение написано на тему дружбы, что и определяется самим жанром. Однако это только внешняя сторона.

Автора явно волнуют совсем иные темы: гласность, свобода выражения мыслей.

Если посмотреть глубже, то гений намекает на свержение существующего строя, иначе откуда появляются эти красноречивые строчки?

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Учитывая тонкости содержания, можно говорить уже и о гражданской лирике, в которой четко отображена позиция автора.

7. Идея

Прежде всего, Пушкин написал стихотворение, чтобы поддержать друга.

Но так же в тексте он выразил собственные политические взгляды, весьма прогрессивные для того времени.

8. Пафос

Рассматриваемое стихотворение буквально бурлит эмоциями.

Читатель улавливает и нотки гнева, возмущения, и искреннюю преданность автора не только дружбе, но и своим идеалам.

В тексте сквозит уверенность в лучшем будущем, в том, что когда-нибудь существующий строй изменится, и все будет совсем по-другому!

9. Система образов

Стихотворение является посланием к Чаадаеву, но образ друга Пушкин практически не прописал. Он только обращается к нему, призывая отчизне посвятить «души прекрасные порывы». Александр Сергеевич словно поддерживает, вдохновляет Петра Яковлевича.

Автор рисует образ родины, олицетворяя ее:

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Здесь чувствуется любовь к Отчизне, страстное желание помочь ей освободиться от «гнета власти роковой».

Писатель в красивых сравнениях описывает молодость, юность, когда еще сердца горят сильными чувствами. Не зря он сравнивает ожидание прихода нового режима, более вольного и свободного, с томлением любовника, торопящего миг назначенного свидания.

Не зря он сравнивает ожидание прихода нового режима, более вольного и свободного, с томлением любовника, торопящего миг назначенного свидания.

10. Центральные персонажи

Центральных персонажей тут несколько, и образ Чаадаева не является главным.

Скорее, поэт строит свое произведение на противопоставлении свободной Отчизны и угнетающей, несправедливой власти.

В этом смысле фигура Петра Яковлевича, к которому Пушкин обращается, служит как бы формальным прикрытием истинного посыла стихотворения. Получается гораздо более глубокий, сложный текст.

Мы наблюдает яркую художественную антитезу: с одной стороны, любимая родина, с другой – ненавистное самодержавие, не дающее ей развиваться правильно и гармонично. С одной стороны, страстное желание свободы, с другой – царский режим, при котором ни шагу нельзя сделать в сторону, будешь крепко наказан.

11. Лирический герой

Лирическим героем является творческая проекция личности самого автора. Это говорит Пушкин, это его мысли слышит читатель, его эмоции воспринимает.

12. Сюжет

Как такового, сюжета нет.

Как и в любой гражданской лирике, поэт высказывает собственные взгляды, идеи, открывает личное видение сложившейся ситуации.

В конце он выражает искреннюю надежду, что неправедный строй будет свержен, и наконец-то, люди освободятся от царского гнета. И, конечно, учтут заслуги тех, кто привел их к этой победе – певцов, провозглашающих либеральные взгляды.

13. Композиция

В произведении можно выделить три части.

В первой повествуется о молодом, вдохновенном лирическом герое и его друге, которые жили в своем собственном, красивом мире:

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман

Однако все это развеялось очень быстро. Условно назовем первую часть прошлым.

Вторая часть – суровое настоящее. Открываются глаза не только у персонажей произведения, но и самого читателя: отчизна стонет, зовет на помощь.

Открываются глаза не только у персонажей произведения, но и самого читателя: отчизна стонет, зовет на помощь.

Третья часть – это попытка заглянуть в будущее. Пушкин рисует совсем другой порядок, когда уже «самовластье» пало.

Учитывая, что мотивы призывов повторяются и в начале, и в конце стихотворения, можно назвать композицию кольцевой.

14. Художественное своеобразие произведения

Язык стихотворения точный, меткий и выразительный. Используется много слов, относящихся к свободе, существующему политическому строю, что опять же подтверждает гражданскую направленность лирики: «власть», «отчизна», «вольность», «свобода».

Автор использует слова возвышенного стиля, чтобы подчеркнуть значимость, торжественность послания.

Кроме того, очень много глаголов, прилагательных и словосочетаний, характеризующих внутреннее состояние Пушкина: «свободою горим», «горит желанье», «души прекрасные порывы» и т.д.

15. Размер, рифма, строфика

Стихотворение написано четырехстопным ямбом.

Рифма разнообразная:

- перекрестная по типу АБАБ (первые четыре стиха, например),

- опоясывающая ВГГВ (следующие четыре стиха).

- Последние пять строчек зарифмованы особенно интересно: ДЕДЕД.

На строфы разделения нет.

16. Средства художественной выразительности

Для создания необходимых художественных образов Пушкин использует множество эпитетов: «юные забавы», «роковая власть», «нетерпеливая душа».

А также сравнения « как сон, как утренний туман», «как ждет любовник молодой».

Кроме того, автор олицетворяет отчизну: «Отчизны внемлем призыванье». А вот метафора только одна: «горит еще желанье».

17. Значение произведения

Произведение воспевает любовь к своему отечеству, что всегда значимо для любого человека. Кроме того, оно помогает понять настроения молодого Пушкина.

18. Актуальность

Именно из-за своего патриотического содержания, бессмертное творение великого гения будет актуально всегда.

19. Моё отношение

Мне нравится это стихотворение именно своим эмоциональным фоном. С помощью него я могу узнать, каким был молодой Пушкин: что его волновало, какие настроения владели им.

20. Чему учит

Оно учит любить родину и всегда, несмотря ни на какие обстоятельство, верить и стремиться к лучшему будущему для Отчизны и народа.

К Чаадаеву, анализ стихотворения Александра Пушкина

Меню статьи:

Александр Пушкин известен как мастер драматургических, прозаических и поэтических произведений. Кроме того, Пушкин – основатель реалистического направления в русской литературе. Перу Александра Сергеевича принадлежит масса критических, публицистических и исторических работ, одна из которых будет интересовать нас ниже – это произведение «К Чаадаеву».Автор написал стихотворение в 1818 году, то есть это произведение мы относим к периоду творчества Пушкина за 1813–1825 годы. Интересно, что стих опубликовали, не испросив разрешения писателя. Это случилось в 1829 году, когда текст стихотворения «К Чаадаеву» вышел на страницах издания «Северная звезда».

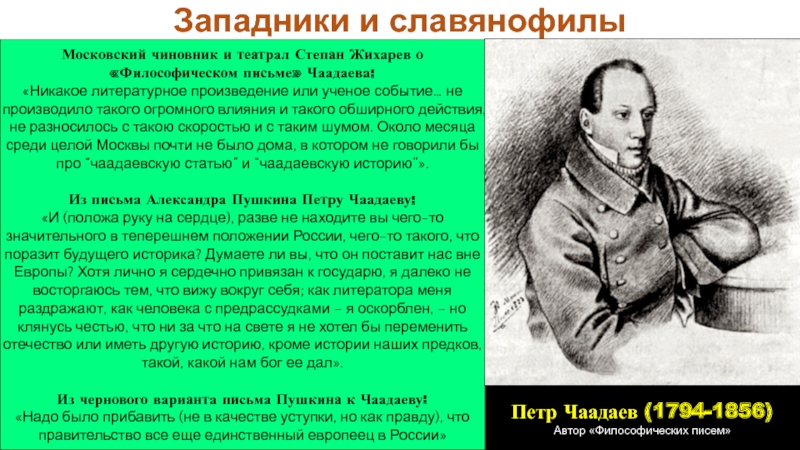

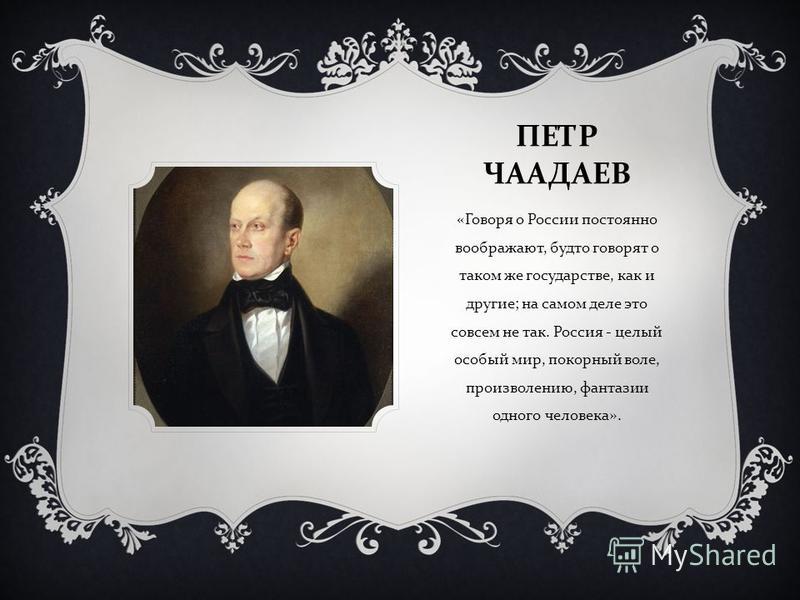

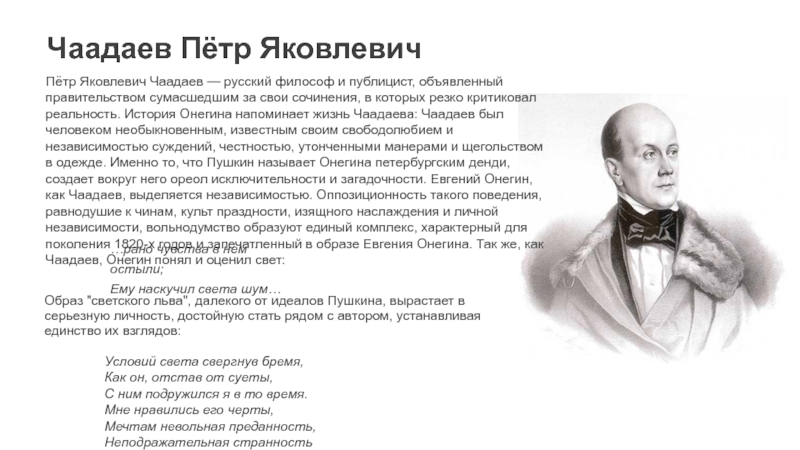

Кто такой Чаадаев?

Петр Яковлевич вошел в истории не только как человек революционных настроений, друг и лицейский товарищ Александра Пушкина. Чаадаев создал мощные философские труды, прославился как русский философ с довольно драматичной судьбой. Сам Чаадаев воспринимал себя как христианского философа, но публицистические и философские работы Петра Яковлевича привели к тому, что писатель попал в опалу к имперским властям. Таким образом, Чаадаева объявили умалишенным, сумасшедшим. Причина – острая, непримиримая критика русской жизни, русских порядков, существовавших при самодержавии. Соответственно, следующий шаг со стороны русских властей – это запрет произведений Чаадаева к публикации.

Чаадаев вдохновил многих ключевых деятелей того времени. Например, Герцен считал, что Петр Яковлевич отличается от московских аристократических кругов. В словах и в самом виде Чаадаева наблюдался грустный упрек на то, что окружение потакает своеволию самодержавного режима.

Духовный поиск Чаадаева

В духовном развитии Чаадаева произошло несколько кризисов, которые оставили отпечаток на творчестве писателя, философа разных лет. Первый личностный кризис Чаадаева связан, безусловно, с религией. В юные годы Чаадаев увлекался мистической литературой, но напряженные поиски духовного просветления привели к серьезным проблемам со здоровьем. Для того чтобы подлечиться, Чаадаев отправился за границы родной империи. Пребывая вдали от родины, за границей, Петр Яковлевич продолжал заниматься философскими изысканиями. Теперь размышления писатели приняли оборот социально-политических конструкций. Эти идеи сблизили Чаадаева с кружком декабристов. Поэтому, когда Петр Яковлевич возвратился в родные пенаты, то был незамедлительно арестован. Однако заточение Чаадаева не продлилось слишком долго, поэтому после освобождения, он вернулся в столицу. Здесь писателя настиг второй духовный кризис. После этого Чаадаев ушел в затворничество, ведя крайне уединенную жизнь. В это время мыслительная и творческая работа Чаадаева продвигалась особенно усиленно.

Как Чаадаев описывал существование и состояние современной ему России? По мнению писателя, состояние России озарилось мрачностью и тусклостью, это было существование без сил, энергетическое истощение. Единственные признаки жизни страны проявлялись в оживлении злодеяний, преступлений, но это не приводило ни к чему хорошему, кроме рабства. В памяти людей остались только яркие, ностальгические образы прошлого. Русский народ, по мнению Чаадаева, живет в придуманном мире вечного возвращения в некий «золотой век». Таково настоящее Российской империи. Но это не означает, что у государства нет будущего: надежды на будущее не тщетны, однако для воплощения проектов будущего нужны острые – революционные – изменения.

Краткая справка о стихотворении Пушкина, посвященном Чаадаеву

Произведение великого русского писателя отличается многоплановостью и широтой охвата тем. Возможно, искушенный читатель заметит некоторое сходство между посланием Чаадаеву и письмами, которые древнеримский философ, общественный деятель Сенека писал его другу – Луцилию.

Об истории создания стихотворения «К Чаадаеву»

Написание стиха датируется 1818 годом, однако, как мы сказали в начале этой статьи, издан стих был намного позже. Возможно, Пушкин не планировал предавать конкретно это произведение широкой огласке, ведь иначе трудно объяснить, почему «К Чаадаеву» пролежал в столе столь долгий срок.

В это время Петр Чаадаев – еще хороший товарищ, лучший друг Александра Сергеевича. Позже Пушкин разойдется во взглядах, мировоззренческих убеждениях, жизненных и политических позициях с Чаадаевым, но на момент написания стиха этот эпизод жизни товарищей еще впереди. В 1818 году Петр Чаадаев был для Пушкина старинным лицейским другом, мудрым человеком, которого поэт считал наставником. Идеи Чаадаева отличались свободолюбием – чертой, свойственной и Пушкину, личности и творчеству писателя.

Судьба Чаадаева полна трагических и драматических событий. Когда Петр Яковлевич состоял в рядах декабристов (революционной, радикально настроенной молодежи Российской империи тех времен), то за опубликованное «Философское письмо» – одно из программных произведений друга Пушкина, Чаадаев был объявлен безумцем, сумасшедшим. Стоит отметить, что и сам Александр Сергеевич не обошел вниманием закрытые, подпольные, радикально и революционно настроенные сообщества. Например, поэт был членом клуба «Зеленая лампа», участники которого отзывались крайне критично о режиме правящего императора России.

Последствия свободомыслия

Пушкин не оставался равнодушным к общественным проблемам, которые вышли наружу во время правления Александра Первого. В частности, ключевым моментом стала европейская кампания императора. В том, что кампанию он не поддерживает, Пушкин признался и в период восстания декабристов.

В том, что кампанию он не поддерживает, Пушкин признался и в период восстания декабристов.

В 1818 году, когда был создан текст стиха «К Чаадаеву», Александр Сергеевич проживал в Москве, а наказание за вольность мысли, за призывы к свержению самодержавного режима еще ждали поэта впереди. В итоге, «К Чаадаеву» стал причиной, спровоцировавшей ссылку Пушкина на юг в 1820 году. Однако, кроме этого послания, Пушкин написал и другие произведения, посвятив их Чаадаеву.

Ремарка о «Философском письме» Чаадаева

Ключевая идея опального произведения – переосмысление общественного устройства, рассуждения о природе и разновидностях власти. «Философские письма» представляют собой, соответственно, философские тексты Петра Чаадаева. Всего автор написал восемь таких текстов. Примечательно, что Чаадаев писал свои «Философские письма» не на русском языке, но по-французски – на языке аристократии тех времен. Кстати, использование французского языка делало невозможным прочтение «Писем» человеком «из народа», а ведь именно к таким людям апеллировали в своих выступлениях декабристы.

В «Письмах» Чаадаев рассуждает о массе злободневных и популярных вопросов, проблем. Например, в первом письме автор пишет о религии. Второе письмо сужено: здесь тема религии приняла форму критики православия. Критическое отношение к религии логически приводит к необходимости размышления о рациональном начале. Итак, в третьем письме автор пытается соотнести веру и разум. Естественные науки подвигли Чаадаева рассуждать о наличии в природе сил противоположной направленности – этой теме посвящается четвертое письмо. В пятом же письме Петр Яковлевич затрагивает проблему материи и сознания – вопрос, на который современные философы ищут ответ до сих пор. Шестое письмо – это эскизы к чаадаевской «философии истории». Нетрудно заметить, что религиозное влияние здесь очень велико, именно этот момент провоцирует религиозный окрас самой «философии истории», где конечным пунктом является возвышение к Царству Божьему. Седьмое письмо – это анализ ислама и размышление о жизни пророка Мухаммеда. Здесь автор выстраивает собственный образ «арабской цивилизации». Наконец, восьмое письмо посвящено цели истории, смыслу прогресса.

Седьмое письмо – это анализ ислама и размышление о жизни пророка Мухаммеда. Здесь автор выстраивает собственный образ «арабской цивилизации». Наконец, восьмое письмо посвящено цели истории, смыслу прогресса.

Анализ тематики произведения Пушкина

Центральная тема, которой посвящено произведение Пушкина, касается свободы и борьбы с режимом самодержавия, с раздольем и своеволием правителей, наследующих абсолютизм. По мнению великого писателя, самодержавие – это сон России, от которого страна должна однажды очнуться.

Может показаться, что если Пушкин уж посвятил произведение другу и товарищу по годам учебы в лицее, то тема стиха – дружба. Но это не совсем так. Конечно, «К Чаадаеву» затрагивает множество разных тем. Наименование стихотворения дружеским посланием носит формальный характер. Пушкин на первый план все же выводит тему свободы, размышляет о самодержавии как о настоящем Российской империи, а также о будущих альтернативах этому режиму. По мнению автора, самодержавие следует свергнуть, чтобы Россия вновь проснулась. Бодрствующее состояние страны и российский вариант абсолютизма – понятия несовместимые, поэтому одно неизбежно вытесняет другое.

Политический характер стихотворения Пушкина стало использоваться в качестве средства агитации. Несмотря на то, что в «Северной звезде» стих опубликовали довольно поздно, да еще и в подпорченном, искаженном, далеком от оригинала виде, до официальной публикации «К Чаадаеву» распространялся в списках. Списками можно назвать феномен, который во времена «оттепели» и «перестройки» в Советском Союзе станет известным под названием «самиздат». В тексте послания Пушкина затронуты все проблемы, интересовавшие и самого автора стихотворения, и адресата, то есть Петра Чаадаева.

Пушкин использует доверительные обороты, дружеские, теплые обращения, однако сквозь этот радушный тон просматривается твердый стержень непоколебимой гражданской позиции. Автор стиха неоднократно подчеркивает, что общее благо на определенном этапе развития общества и государства в целом требует отказа народа от личных, частных интересов, от выгоды. Только путем подобного отказа от частного ради блага общего и можно достичь прогресса в развитии социума. Конечно, этим процессам мешает лютый зверь – Цербер – самодержавие. Но будущее России светлое – в этом уверен Пушкин, ведь будущее – это свобода.

Только путем подобного отказа от частного ради блага общего и можно достичь прогресса в развитии социума. Конечно, этим процессам мешает лютый зверь – Цербер – самодержавие. Но будущее России светлое – в этом уверен Пушкин, ведь будущее – это свобода.

Революционная борьба

Тематика вольности, свободы и борьбы с самодержавным режимом находится в центре произведения Пушкина. Взгляды, настроения, описанные авторов в этом тексте, передают не только общность социально-политических и гражданских позиций Пушкина и Чаадаева. Кроме этого, текст является отголоском настроений, господствовавших в рядах прогрессивной молодежи того времени. Поэтому, написав стихотворение, Пушкин, должен был предположить, насколько мощным средством агитации станут строки «К Чаадаеву».

Начиная стихотворение, автор упоминает о настроениях, господствовавших в обществе в этот период. Конечно, речь идет, прежде всего, о молодежи. Когда Александр Первый пришел к власти, то в кругах юных, активных людей возникли надежды на то, что ситуация в Российской империи изменится. Интеллектуалы, передовые мыслители нуждаются в глотке свободного, свежего воздуха, который не в состоянии предоставить «гнет» роковой власти. Однако здесь Пушкин и круг его сторонников разделяют отчизну и режим, считая, что горе России состоит в самодержавии. Абсолютистский режим российского толка давит свободолюбие, препятствует деятельности талантливых людей. Пушкин, соответственно, призывает к борьбе за свободу. Прежде всего, речь идет о свободе мысли, и, конечно, потом – о свободе действия.

«К Чаадаеву» насыщен революционным пафосом. Пушкин уверен, что век русского самодержавия короток, и скоро наступят времена, когда Россия освободится от бремени ложного общественно-политического режима. Тема патриотизма, таким образом, в произведении Пушкина сплелась с революционного рода служением родной земле.

«Общая характеристика композиции стихотворения Чаадаеву»

Пушкин, выстраивая композицию стихотворения, использовал любопытный прием. Писатель ввел тезис и антитезис, как ответ на предыдущее положение, то есть тезис. В литературе этот прием получил название «теза–антитеза». Это отсылает нас также к контрасту, который часто используется литераторами как вспомогательное средство для построения композиции произведений.

Писатель ввел тезис и антитезис, как ответ на предыдущее положение, то есть тезис. В литературе этот прием получил название «теза–антитеза». Это отсылает нас также к контрасту, который часто используется литераторами как вспомогательное средство для построения композиции произведений.

Кроме того, «К Чаадаеву» словно разбито на три отдельные части, первая из которых посвящается прошлому, размышлениям автора о наивной юности, вторая описывает настоящее, и, наконец, третья отсылает читателя к будущему. Не трудно догадаться, что Пушкин вырисовывает образ линейного времени.

Итак, как мы говорили, Пушкин разрывает текст «К Чаадаеву» на три самостоятельные части. Первый раздел посвящен юности. Отличительными характеристиками юности выступают наивность, ожидание любви, желание славы.

Однако это не что иное, как просто туман, накрывающий землю по утрам. К рассвету туман рассеивается, и человек прозревает: перед взором юности открывается настоящая жизнь. Поэтому второй раздел символизирует избавление от иллюзий ранней молодости. Однако здесь человек еще не смирился с роком, он все еще ждет перемен. Наконец, третий раздел – это взгляд умудренного жизнью человека на далекое будущее, которое он, возможно, не застанет. Это будущее, когда Россия пробудится ото снов, в которые впала сейчас. Композиция – кольцевая, потому что первая часть стихотворения тоже включается этот мотив пробуждения – только в другом контексте.

Прием «теза–антитеза»

Антитезисом в литературной критике называют фигуру, которая выражается в риторическом противопоставлении. При этом выбирается тезис, который играет роль исходного пункта отрицания, построения противоположной конструкции. В качестве тезиса выбираются, как правило, положения, образы, понятия, состояния, связывающиеся между собой логикой внутреннего смысла.

Прием контраста

К предыдущему приему «тезиса–антитезиса» конструктивно близок контраст, который идет рука об руку в этой паре средств художественной выразительности и построения композиции произведения. В переводе с французского языка слово «контраст» означает «резкое отличие». То есть с помощью контраста очерченная в «тезе–антитезе» противоположность становится еще более ярко выраженной. Обычно контраст помогает резко выделить с помощью противопоставления человеческие черты характера и поведения, характеристики предметов, явлений, ситуаций и т. д.

В переводе с французского языка слово «контраст» означает «резкое отличие». То есть с помощью контраста очерченная в «тезе–антитезе» противоположность становится еще более ярко выраженной. Обычно контраст помогает резко выделить с помощью противопоставления человеческие черты характера и поведения, характеристики предметов, явлений, ситуаций и т. д.

Анализ средств выразительности и художественных приемов, использованных автором в стихотворении

Произведение Пушкина пестрит разнообразными средствами литературной выразительности. Здесь мы находим метафоры, эпитеты, сравнения. Поэт любит употреблять редкие приемы и тропы, например, оксюморон. Так как «К Чаадаеву» написано в форме послания к другу (о чем мы детальнее расскажем ниже), то, соответственно, здесь много обращений и личных оборотов. Также пафос стихотворения требует органичного вплетения инверсии. Стихотворение написано четырехстопным ямбом. Автор также использовал кольцевую и перекрестную рифму.

Дорогие читатели! Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием пушкинского шедевра “Моцарт и Сальери”

Важное место занимает использование писателем ямба, что придает стиху простоту и одновременную убедительность. Поэтому читателю, который взял в руки «К Чаадаеву» нетрудно поверить Пушкину, красноречивому и мастерскому оратору. Ямб – хороший выбор для реализации цели передать мысль ярко и красиво. Последняя строфа стихотворения – особенное достижение автора, потому что это сердце художественной выразительности стихотворения.

Жанр стиха «К Чаадаеву»

Пушкин выступил большим новатором, когда написал это стихотворение, ведь, по сути, Александр Сергеевич изобрел новый жанр. Литературные критики называют «К Чаадаеву» своеобразным посланием к другу, которое прекратилось в глобальное послание обществу в целом. В этом состоят основы жанрового новаторства Пушкина, а именно: в изобретении литературных новинок.

Жанр стиха позволяет обратиться к личным переживаниям одновременно с широкими размышлениями о смысле и о возможных вариантах общественных преобразований. Эти элементы заметны во всех трех частях «К Чаадаеву». Например, в первой части стиха эмоциональный фон отличен от последующих разделов. Грусть, печаль, разочарование выглядят вполне логичными, ведь надежды, мечты молодости не оправдались, не воплотились в реальной жизни. Реальность, в отличие от благодатного мира грез и образов, оказывается на поверку очень неблагодарной. Поэтому писатели, художники, поэты и музыканты так тщательно стараются найти счастье. Не умея сделать этого в реальной жизни, писатели обращаются к книгам, музыканты – к нотам, художники – к краскам, силясь воплотить мечту в пространстве собственного воображения.

Эти элементы заметны во всех трех частях «К Чаадаеву». Например, в первой части стиха эмоциональный фон отличен от последующих разделов. Грусть, печаль, разочарование выглядят вполне логичными, ведь надежды, мечты молодости не оправдались, не воплотились в реальной жизни. Реальность, в отличие от благодатного мира грез и образов, оказывается на поверку очень неблагодарной. Поэтому писатели, художники, поэты и музыканты так тщательно стараются найти счастье. Не умея сделать этого в реальной жизни, писатели обращаются к книгам, музыканты – к нотам, художники – к краскам, силясь воплотить мечту в пространстве собственного воображения.

Дорогие любители классики! Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием произведения “Борис Годунов” Александра Сергеевича Пушкина

Между тем, Пушкину удалось сохранить некий жизненный оптимизм, ведь, несмотря на грусть и отчаянье, автор призывает бодро смотреть вперед, ведь впереди человечество ждут изменения к лучшему. Эти перемены связаны с действиями каждого отдельного человека, гражданина государства. Эти взгляды, как мы видим, сильно перекликаются с общими революционными установками, господствовавшими тогда в Российской империи.

Карта центральных действующих лиц произведения

Прежде всего, стоит отметить, что лирический герой, находящийся в центре повествования, представляет собой воплощение идей автора, Пушкина. Поэтому в литературной критике закрепилось мнение, что «К Чаадаеву» носит непременно автобиографический характер. По мнению Пушкина, государство (как структура) вовсе не обречено, государство может и будет существовать, однако для того, чтобы реализовать эту идею, требуется изменить существующий общественный порядок и даже сам стиль, образ жизни.

И Чаадаев, и Пушкин высказывают одни и те же идеи. На самом деле, мотивы, которые появились в творчестве Пушкина, начиная с написания «К Чаадаеву», ярко продолжаться к Южном периоде творчества писателя. Если для эпохи Петербурга характерны мотивы романтики, активного проявления романтических стремлений, восхищение декабристской возвышенностью, желанием описать торжество воли и свободы, то во время ссылки эти мотивы сменяются другими. Здесь актуализируется и усиливается проблема любви к свободе. Героями произведений этого Южного периода предстают личности, наделенные силой воли, страстью идти вперед, личности, которые стали изгоями, потому что их не принимает общество. С этой творческой эпохи берет начало корень реализма в произведениях Пушкина. Собственно, после восстания декабристов в 1826–1830 годах и поражения этой смелой инициативы, Пушкин сохранит верность вольнолюбивым идеям, которые начал высказывать еще к тексте «К Чаадаеву».

Здесь актуализируется и усиливается проблема любви к свободе. Героями произведений этого Южного периода предстают личности, наделенные силой воли, страстью идти вперед, личности, которые стали изгоями, потому что их не принимает общество. С этой творческой эпохи берет начало корень реализма в произведениях Пушкина. Собственно, после восстания декабристов в 1826–1830 годах и поражения этой смелой инициативы, Пушкин сохранит верность вольнолюбивым идеям, которые начал высказывать еще к тексте «К Чаадаеву».

Проблематика, затронутая Пушкиным в стихотворении

Кроме тематики патриотизма и дружбы, в произведении «К Чаадаеву» ярко выделяются две проблемы. Первая проблема связана с самовластием. Пушкин анализирует современную ему, актуальную общественно-политическую ситуацию, считая положение страны крайне бедственным. Самодержавие – это тиранический режим, стремящийся подавить любые ростки свободы. Это роковая власть, которую необходимо свергнуть, чтобы государство смогло снова дышать свежим воздухом, дышать на полную грудь.

Драма интеллектуалов, которые понимают сущность происходящих общественных изменений или ж, напротив, понимают опасность стагнации политических процессов в государстве, состоит в одиночестве. Интеллектуалы – это одиночки, которые, как правило, крайне трудно объединяются. Самодержавие, любой тиранический режим сковывает деятельность и духовное развитие людей, которые являются «двигателем», движущей силой культуры. Таково мнение исследователя культуры Арнольда Тойнби.

Этот анализ говорит о том, что следующая закономерная проблема, затронутая Пушкиным, относится к отчаянью. Автор пишет о том, что юношеские иллюзии не чужды, в том числе, и ему, однако Пушкин знает, что после снятия «розовых очков» молодости неизбежно наступает разочарование, когда человек осознает, что обманывался мечтами.

Подобные эмоции овладевают и Чаадаевым, который, как мы видели, пережил несколько личностных кризисов. По сути, три части послания к другу раскрывают разные варианты таких духовных кризисов на пути развития и совершенствования личности.

Критика произведения великого русского поэта

Разумеется, власти восприняли выход произведения «К Чаадаеву» в штыки, однако текст представлял опасность, превратившись в орудие революционной агитации. Между тем, Виссарион Белинский – легендарная фигура в области литературной критики – отзывался о стихотворении положительно, считая, что «К Чаадаеву» (и другие похожие произведения) развивает и воспитывает в человеке чувство патриотизма. Это именно интеллектуальное, высокое понимание патриотизма, а не бездумное следование внешним лозунгам.

Конечно же, стих занял ведущую позицию в сообществе декабристов, которые восприняли в произведении «К Чаадаеву» литературно-поэтическую реализацию собственных идей. Большое восхищение вызывал и сам талант великого мэтра – Пушкина.

Уже в ХХ веке русский религиозный философ, писатель Семен Франк напишет статью, озаглавленную как «Светлая печаль». В своих размышлениях Франк подчеркнет амбивалентность мышления и восприятия Пушкина. Например, в стихотворении, с одной стороны, явно присутствуют настроения импульсивности и умиротворения, а веселье сочетается с мучениями. По мнению философа, «К Чаадаеву» – это один из ярчайших примеров, которые показывают читателю эту уникальную, особенную, специфическую черту пушкинского творчества.

история создания, размер, идея, жанр, композиция (Пушкин А. С.)

Стихотворение К Чаадаеву – это дружеское послание, где Пушкин еще раз обращает внимание общества на борьбу с самодержавием и вольностями. Их обоих охватывали одни мысли. Поэтому они делились своим видением на будущее, на необходимые перемены. Главная идея стиха К Чаадаеву – призыв людей к тщательному осмыслению происходящего и готовности начать борьбу.

История создания стихотворения кроется к том, что Пушкин и многие его современники из интеллигенции объединялись в сообщества, где подымали гражданские и политические вопросы.

Поэтому данное произведение использовалось в качестве агитации.

Первая часть говорит читателю о том, что надежды на царя Александра пали. Если раньше люди верили в него, то теперь их вера пошатнулась. Пушкин призывает всех людей, которые еще не бояться мыслить, начать бороться за свою свободу.

Обязательно поднимается вопрос патриотизма. Ведь для поэта патриотизм и революционное служение Родине – это синонимы. Все свои чувства Пушкин передал с помощью средств выразительности. Здесь часто встречаются метафоры и яркие смысловые выражения.

Известный философ своего времени, П. Я. Чаадаев в жизни А. С. Пушкина играл особенную роль. С этим человеком поэт полемизировал и спорил, но в одном порыве был един: они оба мечтали о свободной и прогрессивной России без деспотизма самодержавия. Поэтому имя отвергнутого и непризнанного таланта увековечено в послании, которое Александр Сергеевич написал в поддержку Петру Яковлевичу.

А.С. Пушкин не мог оставаться равнодушным к тем проблемам, что существовали в обществе после европейской кампании Александра I, в чём открыто признавался и после Декабрьского восстания. Революционными идеями с поэтом делился его близкий, ещё с лицейских лет, друг П. Я. Чаадаев, ему и посвящено стихотворение.

Датируется оно 1818-м годом, когда Пушкин жил в столице, еще не знал наказаний за вольные мысли со стороны властей. «К Чаадаеву» — одно из тех произведений, что спровоцировали первую, южную ссылку Пушкина в 1820 году. Не только это сочинение автор адресовал своему единомышленнику. Кроме «Любви, надежды, тихой славы», ещё существуют стихотворения «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» и «К чему холодные сомненья?..».

Жанр, размер, направление

Жанр произведения «К Чаадаеву» — послание. Для него свойственна прямая адресация стихотворения определённому человеку, изложение определённых идей, рекомендаций или надежд. До XIX века такой жанр назывался эпистолой, от латинского «письмо, «поручение».

«К Чаадаеву» написано четырехстопным ямбом. Данный стихотворный размер делает стих лёгким и воодушевляющим. Так Пушкин придаёт позитивную интонацию произведению о мечтах и надеждах. Эти качества необходимы вольнолюбивой лирике, к которой поэт обращался нередко, особенно в ранний период творчества. Революционное направление в русской литературе начала XIX века разрабатывали многие литераторы: Радищев, Рылеев, Бестужев, Глинка. Все собратья по перу боролись за общую идею – освобождение страны от гнёта «самовластья».

Так Пушкин придаёт позитивную интонацию произведению о мечтах и надеждах. Эти качества необходимы вольнолюбивой лирике, к которой поэт обращался нередко, особенно в ранний период творчества. Революционное направление в русской литературе начала XIX века разрабатывали многие литераторы: Радищев, Рылеев, Бестужев, Глинка. Все собратья по перу боролись за общую идею – освобождение страны от гнёта «самовластья».

Продолжателями социального направления в лирике стали Лермонтов, Некрасов, Есенин, Блок.

Композиция

Композиция «К Чаадаеву» трёхчастна:

- Первая часть ограничивается начальным катреном, который пронизан лирическими интонациями, сожалениями об уходящей юности.

- Вторая часть вносит противоположное настроение в стихотворение. Здесь появляется некое чаяние возможного счастья: «Мы ждем с томленьем упованья// Минуты вольности святой».

- Третья часть, со слов «пока свободою горим», является кульминацией произведения. Она наполнена призывом, звучит наиболее напряженно и громогласно. Финал носит характер манифеста, побуждающего к героическим поступкам.

Главные герои и их характеристика

Лирический герой стихотворения обращается к своему другу с намерением пробудить в нём желание бороться за свободу. Можно предположить, что адресат подавлен, теряет былой энтузиазм, но его сотоварищ не поддаётся отчаянию. И движет им, главным образом, «отчизны … призыванье».

Этот голос помогает сохранять веру в лучшее, в этом он видит свою миссию, долг. Прислушаться к этому голосу поэт предлагает и собеседнику. Борец хорошо осознаёт, что они оба ещё слишком молоды, чтобы сдаваться. Он считает, что они должны посвятить себя благому делу освобождения, в надежде, что их имена останутся в истории.

Темы

- Патриотизм. На нем зиждется тематика произведения. Стихотворение проникнуто духом патриотизма. Лирический герой ясно видит все проблемы, существующие в стране. Но это не служит причиной отказаться от родины, напротив, молодой человек намерен посвятить свою жизнь преображению отчизны, он верит в её светлое будущее.

Автор слышит голос страждущей страны и жаждет спасти её.

Автор слышит голос страждущей страны и жаждет спасти её. - Дружба . Поэт не остаётся равнодушным к пессимистичному настрою своего товарища. Он пытается развеять его тоску, обессмысливающую существование. Лирический герой всячески поддерживает своего друга, мотивирует на достижение новых целей. Поэт верит в потенциал своего единомышленника, потому и посвящает ему послание.

Проблемы

- Самовластие. Поэт осознает бедственную ситуацию в своей стране, сложившуюся в связи с тираническим политическим режимом. Он ощущает гнёт «власти роковой» и жаждет избавления от него. Но герой понимает, что в одиночку ему не справиться, и призывает на помощь своего верного друга.

- Отчаяние. Автор испытал на себе воздействие юношеский иллюзий, он уже знает, какое бывает разочарование, если обмануться мечтами. Об этом он пишет в первой части. Очевидно, подобные чувства испытывает и адресат послания. Но Пушкин сумел преодолеть сплин, теперь он хочет излечить от него и своего друга. Таковы проблемные вопросы стихотворения «К Чаадаеву».

Смысл

Никогда противостояние не бывает простым, путь, ведущий к заветной цели, может быть тернист. Враг может быть как внешним – самовластье -, так и внутренним – разочарование. Обо всем этом Пушкин напоминает Чаадаеву.

Идея Пушкина заключается в том, что бороться нужно до конца, проявляя настойчивость, смелость и отвагу. Нельзя усыплять свои силы тоской, нельзя отказываться от мечты при малейшем разочаровании. Подарить родине свободу – истинное счастье для молодого, импульсивного человека.

Средства выразительности

Для того чтобы сделать своё послание воодушевляющим и убедительным, Пушкин использует множество различных средств выразительности.

В стихотворении встречается побудительные предложения с восклицательной интонацией. Интересно, что поэт использует в них глаголы будущего времени («посвятим», «напишут»). В отличие от повелительного наклонения, такие формы глаголов не обладают приказным характером. Так Пушкин ненавязчиво мотивирует своего адресата.

Так Пушкин ненавязчиво мотивирует своего адресата.

Чтобы добиться наиболее успешного воздействия на своего читателя, Пушкин обращается к сравнительным оборотам. Наиболее ярким, из представленных в тексте, является сопоставление чаяние свободы с ожиданием свидания. И автор, и его друг на тот момент – молодые люди, со свойственными им сердечными порывами, и такое сравнение весьма актуально для них.

На композиционном уровне можно наблюдать антитезу, так соотносятся между собой первая и вторая части.

Критика

Влиятельный литератор пушкинской эпохи Белинский относил «К Чаадаеву» к тем стихом, что прививает патриотизм, что в том числе помогает воспитать в читателе человека.

Друзья-декабристы горячо приняли это стихотворение, они видели в нём провозглашение своих идей, к тому же не без восхищения мастерством и талантом самого Пушкина.

В двадцатом веке С. Л. Франк в статье «Светлая печаль» подчеркивает двойственность пушкинского мышления: импульсивность и умиротворение, веселье и мука. Послание «К Чаадаеву» критик считает одним из тех стихотворений, что иллюстрируют эту особенность.

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Юный лицеист А. Пушкин познакомился с Чаадаевым в 1816 году в доме Николая Михайловича Карамзина, известного русского историка и литератора. Петр Яковлевич Чаадаев был переведен в гусарский лейб-гвардейский полк в качестве адъютанта генерал адъютанта Васильчикова. Молодые люди быстро сошлись характерами. Более опытный и образованный, участвовавший в боях с французами, Чаадаев оказал влияние на нравственное и гражданское становление Пушкина.

– лишь одно из тех, которые поэт посвятил своему другу и единомышленнику. В нем он словно продолжает свой давний спор с другом. Стихотворение написано с юношеским максимализмом и романтическим настроением, от которых молодой поэт еще не успел избавиться, в обличие от своего более взрослого и опытного друга.

Целиком стихотворение при жизни поэта не печаталось, но оно очень быстро разошлось в списках. И каждый переписчик постарался что-то добавить от себя. Поэтому известно около 70 вариантов и разночтений этого произведения. Это стихотворение было признано вольнолюбивым, и относилось к запрещенным. О нем если и говорили, то в тесном кругу тайных обществ, возникших после Отечественной войны 1812 года. Стихотворение « К Чаадаеву» было одним из тех, за которые Пушкин попал в опалу у правительства и сослан на юг.

И каждый переписчик постарался что-то добавить от себя. Поэтому известно около 70 вариантов и разночтений этого произведения. Это стихотворение было признано вольнолюбивым, и относилось к запрещенным. О нем если и говорили, то в тесном кругу тайных обществ, возникших после Отечественной войны 1812 года. Стихотворение « К Чаадаеву» было одним из тех, за которые Пушкин попал в опалу у правительства и сослан на юг.

Не известна и точная дата написания этого произведения. Но пушкинисты считают, что оно было написано в 1818 году, и связывают его написание с речью Александра I на Польском Собрании, состоявшемся весной 1818 года. На этом сейме император говорил о возможности введения в России Конституционной монархии, но Пушкин не верил либеральным обещаниям царя.

Есть еще одна точка зрения, касающаяся даты написания этого произведения. Ее высказал историк и филолог В. В. Пугачев, который считает, что стихотворение было написано в 1820 году. Это был год наиболее оживленных споров между Пушкиным и Чаадаевым о свержении царизма. Чаадаев был против насилия, Пушкин призывал к революции. Этот же призыв в слегка завуалированной форме звучит в стихотворении. Именно поэтому оно стало гимном декабристов.

Впервые стихотворение было опубликовано в 1906 году. С момента написания до момента публикации на российском троне сменилось 4 императора. Автор стихотворение погиб на дуэли, а Петр Яковлевич Чаадаев за свои «философские письма» был объявлен сумасшедшим. Однако это не помешало ему продолжать публицистическую деятельность, участвовать в идеологических собраниях московских демократов. При жизни Чаадаева не публиковали, никому не хотелось оказаться на месте «Телескопа», в одном из номеров которого было опубликовано «Философское письмо», критиковавшее российскую действительность.

«О сколько нам открытий чудных» приготовила поэзия Александра Сергеевича Пушкина (1799 — 1837 гг.). Это, поистине, неисчерпаемая сокровищница, как для поклонников, так и для профессионалов мира поэзии. Среди сверкающих бриллиантов творчества великого поэта ни сколько не теряет своего особенного блеска жемчужина — «К Чаадаеву». Попытаемся разобрать стихотворение , кратко рассмотрим обстоятельства его создания, жанр, идею, стилистические особенности.

Среди сверкающих бриллиантов творчества великого поэта ни сколько не теряет своего особенного блеска жемчужина — «К Чаадаеву». Попытаемся разобрать стихотворение , кратко рассмотрим обстоятельства его создания, жанр, идею, стилистические особенности.

Вконтакте

Предшествующие события

История создания произведения такова. Дата написания стихотворения — 1818 год, Пушкину тогда было всего 18 лет.

В его стихе слышится не столько посвящение , сколько обращение к Петру Яковлевичу Чаадаеву (1794 — 1856 гг.), как конкретному адресату и другу.

Петр Чаадаев был незаурядной личностью — гусарский офицер, участник Отечественной войны 1812 года, многих (в том числе Бородинского) сражений, публицист, философ, законодатель стиля в салонах Петербурга.

Пушкин познакомился с ним в 1816 году в доме Николая Михайловича Карамзина (1766 — 1826 гг.). Чаадаев оказал большое влияние на формирование молодого поэта, как личности. Кроме того, их связывали теплые дружеские отношения. Все это нашло отражение в творчестве Пушкина, его произведениях:

- поэме « »,

- стихотворная подпись «К портрету Чаадаева».

Но именно взгляды, идеи и мечты наиболее объемно представлены в стихотворении «К Чаадаеву». Оно также называлось «Письмо Пушкина» . Стихотворение долгое время нигде не публиковалось, а распространялось в переписанном виде.

Важно! Небольшой отрывок был опубликован в журнале «Сириус» (1827), а в более полном виде (отсутствовало последнее пятистишие) — в альманахе «Северная звезда», причем, без согласия автора, в 1829 году. Кстати, рукопись стихотворения не сохранилась, поэтому существует несколько десятков его вариаций.

Как проводится анализ стихотворения «К Чаадаеву». Вначале нужно составить план, куда входит:

- История написания

- Особенности жанровой принадлежности.

- Идея стихотворения.

- Основная тема стихотворения, которую затрагивает поэт.

- Описание лирического героя.

- Изменение настроения.

- Лексический состав. синтаксис, размер.

Жанр

Написано в жанре «послания» или «письма», весьма популярном среди поэтов конца 18-го начала 20-го веков, но в нем отчетливо прослеживаются лирические нотки (главенствующие в творчестве А.С. Пушкина), особенно в первой половине стихотворения, где речь идет о чаяниях героя и отношении к адресату, а ближе к окончанию все больше начинает проявляться тональность манифеста.

Именно там звучат отзвуки прогрессивных идей Чаадаева , скорее всего, и послужившие вдохновляющим фактором для написания произведения.

Переосмысление взглядов друга обрело свое стихотворное выражение в пушкинских строках. Композиция кольцевая и трехчастная — в начале поэт говорит о прошлом, юности, в средине — о настоящем, в третьей части показан взгляд в будущее. Основной мотив пробуждения ото сна слышится в первой и последней части.

Главные темы

В план анализа стоит включить несколько тематических направлений. Основная тема стихотворения — освобождение от порядков существующего строя («под гнетом власти роковой»), который не дает проявиться свободе внутренней, созидающей, направленной на благо Отчизны.

Свобода

Лирический герой в стихотворении, разочаровавшись в наивности прошедших «юности забав», стремится к изменениям давящего государственного уклада из чувства и ответственности перед будущими поколениями. К этому он призывает не только своего адресата, но и любого иного слушателя, которому не безразлична судьба Отечества. В свержении «власти роковой» он видит настоящее освобождение — «минуту вольности святой». И верит в это всей душой, пытаясь передать свой порыв окружающим.

Любовь

Желание свободы у героя стиха сродни чувству любви к женщине (это вечная тема), что и демонстрирует лирическую составляющую(«как ждет любовник молодой»). Душа героя нетерпелива , а помыслы — самые высокие, что характерно для влюбленного. Он жаждет высвобождения своих и помыслов с уверенностью в их непременном исполнении («минуты верного свиданья»).

Он жаждет высвобождения своих и помыслов с уверенностью в их непременном исполнении («минуты верного свиданья»).

Единение

В тоже время, поэт говорит не от своего имени, а от лица некой общности, скорее всего, целого поколения («мы ждем с томленьем упованья»), взгляды которого разделяет. Тема единства , пусть не главная, но очень важная!

И это неудивительно, потому что именно в это время начинается подъем освободительного движения против , завершившееся восстанием декабристов в 1825 году (сам Чаадаев стал участником тайного общества в 1821 году, но принять участие в восстании не смог, так как лечился за границей).

Если в первых трех строфах представлены размышления лирического героя о прошлом, настоящем и будущем, то в заключительных двух (четверостишие и пятистишие) звучит прямой призыв. Но к чему? Принято считать, что к свержению самодержавной власти. Наверное, так и есть. Революционные настроения после Отечественной войны 1812 года просто витали в воздухе.

Народ и либерально настроенные представители дворянства, интеллигенции ждали получения больших прав и свобод, но ожидания не оправдались. Лирический герой не представляет служение на благо Родины без озаряющего огня свободы («пока свободою горим»). Только новый, свободный от прошлого человек способен на «души прекрасные порывы».

Дружба

В начале Пушкин обращается к Чаадаеву «мой друг», что говорит о наличии теплых близких отношений, а в заключительной строфе звучит обращение «товарищ», что также свидетельствует о революционности призыва к соратнику по борьбе.

Обратите внимание! В реальной жизни Пушкин называл Чаадаева «единственным другом».

Именно обращение «товарищ» станет одним из символов будущих революций. Поэт призывает верить, что борьба не окажется напрасной и «взойдет звезда пленительного счастья» — символ столь желанной свободы.

Прогрессивность призыва

Горячо любимая Отчизна воспрянет от векового сна самодержавия, на обломках которого соратники или потомки рано или поздно напишут имена всех, кто стремился к освобождению не щадя жизни.

В этом суть идеи стихотворения «К Чаадаеву». Лирический герой свято в это верит и вселяет эту веру окружающим.

Недаром впоследствии стихотворение «К Чаадаеву» стало в либеральной среде 19 века настоящим призывом прокламационного характера. Оно переписывалось и распространялось сотнями копий среди прогрессивно настроенных слоев общества.

В цели данного краткого анализа не входит подробный разбор с точки зрения стихосложения. К вышеуказанному жанру «послания», следует добавить, что написано произведение четырехстопным ямбом, состоит из пяти строф (первые четыре по четыре строки и завершающее пятистишие).

Краткий анализ стиха «К Чаадаеву»

Изучаем стихотворение Пушкина К Чаадаеву

Вывод

Стихотворение «К Чаадаеву» явилось ярким примером гражданской лирики Александра Сергеевича Пушкина, до настоящего времени оно не теряет своей патриотической актуальности и мотивационной составляющей в служении интересам нашей Родины.

История создания. Стихотворение написано в 1818 году — в петербургский период творчества Пушкина. Оно получило широкую известность, особенно в декабристских кругах, и стало распространяться в списках. Именно за такие стихи Пушкина постигла опала — он оказался в южной ссылке. Много позже в 1829 году без ведома поэта это стихотворение в искаженном виде было опубликовано в альманахе «Северная звезда».

Стихотворение адресовано конкретному человеку: Петру Яковлевичу Чаадаеву (1794-1856), одному из близких друзей Пушкина еще с лицейских лет. Кроме этого стихотворения, к нему обращены послания Пушкина «Чаадаеву» (1821), «Чаадаеву» (1824). Поэта связывала с Чаадаевым многолетняя дружба: их обоих характеризовали свободолюбивые настроения, стремление к изменению жизни в России, нестандартность мышления. Чаадаев, как и многие лицейские друзья поэта, был членом тайного декабристского общества «Союз благоденствия», хотя впоследствии отдалился от этого движения, заняв свою весьма своеобразную позицию в вопросе о государственной власти и дальнейшей судьбе России, За публикацию «Философического письма», в котором были изложены эти взгляды, Чаадаев был объявлен правительством сумасшедшим — так самодержавие боролось с инакомыслием и свободолюбием. Не всегда позиции Пушкина, особенно в зрелые годы, совпадали с мыслями Чаадаева, но в 1818 году юный поэт видел в старшем друге человека, умудренного жизненным опытом, наделенного острым и порой саркастическим умом, а главное — свободолюбивыми идеалами, столь отвечающими настроению Пушкина.

Не всегда позиции Пушкина, особенно в зрелые годы, совпадали с мыслями Чаадаева, но в 1818 году юный поэт видел в старшем друге человека, умудренного жизненным опытом, наделенного острым и порой саркастическим умом, а главное — свободолюбивыми идеалами, столь отвечающими настроению Пушкина.

Жанр и композиция. Для лирики Пушкина характерно стремление к трансформации устоявшихся жанров. В данном стихотворении мы видим проявление такого новаторства: дружеское послание, обращенное к определенному человеку, перерастает в гражданское обращение ко всему поколению, которое включает и черты элегии. Обычно стихотворение в жанре послания адресуется либо другу, либо возлюбленной и по тематике относится к интимной лирике. Меняя адресата своего стихотворения, Пушкин создает новое по жанру произведение — гражданское послание. Вот почему в основе его построения лежит обращение к товарищам: «Товарищ, верь…», по стилистике близкое к гражданским политическим стихам времен Великой Французской революции. Но в то же время композиция стихотворения, построенная как теза — антитеза, подразумевает наличие контраста. Именно так развивается поэтическая мысль: от элегического начала, проникнутого настроением грусти и печали, через противительный союз «но» («Но в нас горит еще желанье…») первая элегическая часть соединяется со второй, совершенно иной по настроению, чувству и мысли: здесь превалирует гражданская тематика, обличительный настрой. А завершение стихотворения, подводящее итог развития поэтической мысли, звучит ярким мажорным аккордом: «Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы!»

Основные темы и идеи. Главная идея стихотворения — призыв к единомышленникам отойти от частных интересов и обратиться к гражданским проблемам. С ней связана вера поэта в то, что свободолюбивые мечты будут реализованы, и «отчизна вспрянет ото сна». В концовке стихотворения звучит весьма редкая в творчестве Пушкина идея слома всей государственной системы, которая, по мысли поэта, произойдет в ближайшем будущем («И на обломках самовластья / Напишут наши имена!»). Поэт-государственник чаще призывал к постепенным преобразованиям, идущим прежде всего от самой власти, как в стихотворениях «Вольность» и «Деревня». Можно считать, что столь радикальная позиция автора в стихотворении «К Чаадаеву» — свидетельство юношеского максимализма и дань романтическим настроениям. Общий пафос стихотворения — гражданский, но в нем есть элементы романтического и элегического пафоса, особенно в первой части, что отражается в специфике ряда образов.

Поэт-государственник чаще призывал к постепенным преобразованиям, идущим прежде всего от самой власти, как в стихотворениях «Вольность» и «Деревня». Можно считать, что столь радикальная позиция автора в стихотворении «К Чаадаеву» — свидетельство юношеского максимализма и дань романтическим настроениям. Общий пафос стихотворения — гражданский, но в нем есть элементы романтического и элегического пафоса, особенно в первой части, что отражается в специфике ряда образов.

Впервые в этом стихотворении появляется характерное для дальнейшего творчества Пушкина соединение гражданской тематики с интимной — любовной и дружеской. В связи с этим поэт поднимает проблемы гражданского долга и политической свободы в соединении с вопросами индивидуальной свободы и частной жизни человека, что звучало в то время крайне необычно. Рассмотрим, как развивается поэтическая мысль. Начало проникнуто элегическими настроениями. Лирический герой, обращаясь к своему задушевному другу, с печалью вспоминает о том, что многие прежние его идеалы оказались «обманом», «сном»:

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман.

Вся поэтическая лексика, вся образность первого четверостишия построена в стиле романтических элегий: тихий, нежил, сон, утренний туман. Что же осталось от дней уходящей юности? Нет уже ни любви, ни надежды. Но, кажется, в этой привычной триаде не хватает какого-то слова? Конечно, нет первого из слов этого устойчивого сочетания — «веры». Это ключевое слово еще появится в стихотворении — оно оставлено для заключительной, ударной концовки, чтобы придать ей характер особого, почти религиозного воодушевления и убежденности. Но переход от пессимистической тональности к мажорному звучанию происходит постепенно. Этот переход связан с образами горения, огня. Обычно уподобление страстного желания огню было характерно для любовной лирики. Пушкин вносит в мотив огня совсем иное звучание: оно связано с гражданским призывом, протестом против «гнета власти роковой»:

Но в нас горит еще желанье,

Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Далее следует столь неожиданное сравнение, что далеко не все даже близкие по образу мыслей и духу друзья-декабристы приняли его. Считалось, что сопоставление гражданской жизни с частной, соединение высоких патриотических мотивов с сентиментальными недопустимы. Но Пушкин в этом стихотворении избирает поистине новаторский ход: он соединяет в единый и неразрывный образ понятия «свобода» и «любовь». Тем самым он показывает, что свободолюбие и гражданские устремления так же естественны и присущи каждому человеку, как и самые интимные его чувства — дружба и любовь:

Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья.

И тогда уже вполне логичен переход образа горения из области любовных чувств в сферу гражданских побуждений:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы.

Теперь очевидно, что обращение к другу переросло в призыв к вере в идеалы свободы и возможность их достижения, адресованный всему молодому поколению России. Недаром в последнем четверостишии употреблено другое, более высокое слово — «друг» заменяется на «товарищ». А поэтический образ «звезды пленительного счастья», завершающий стихотворение, становится символом надежд на торжество идеалов гражданской свободы.

Художественное своеобразие. Послание «К Чаадаеву» написано излюбленным пушкинским размером — четырехстопным ямбом. Помимо жанрового новаторства, с которым связаны особенности развития авторской мысли и построения стихотворения, оно отличается необычной художественной образностью. Это отмеченное сравнение стремления к «вольности святой» и любви; метафорические образы «горения», эпитеты романтической окраски («под гнетом власти роковой», «минуты вольности святой»), метонимия высокого стиля («Россия вспрянет ото сна»). Особо следует подчеркнуть символический образ звезды — «звезда пленительного счастья», который вошел не только в русскую литературу, но и стал элементом сознания русского общества.

Значение произведения. Стихотворение стало этапным для творчества Пушкина, обозначив важнейшую для его поэзии тему свободы, а также ее особую интерпретацию. В истории русской литературы оно явилось началом традиции соединения гражданской, свободолюбивой и интимной тематики, что подтверждается творчеством Лермонтова, Некрасова, романистикой второй половины XIX века, а затем переходит к таким поэтам XX века, как Блок.

история создания, размер, идея, жанр, композиция (Пушкин А. С.)

Александра Сергеевича Пушкина общество знало не только как талантливого поэта, но и как человека, сочувствующего идеям декабристов. Двор считал его вольнодумцем, и поэта за его смелые высказывания отправляли в ссылку, а позднее его творчество подверглось жесткой цензуре со стороны царя. Одно из его ранних стихотворений — «К Чаадаеву», анализ которого представлен ниже, называли гимном декабристов.

История написания и публикации

Анализ «К Чаадаеву» следует начать с истории создания стихотворения. Оно было написано поэтом в 1818 году и изначально не предназначалось для публикации. Стихотворение было записано во время того, как Пушкин читал его близким друзьям. Позже творение было доставлено адресату (Чаадаеву), а запись стихотворения стала передаваться из рук в руки.

Произведение распространялось среди петербургских жителей тайно. Оно было опубликовано только в 1829 году в альманахе «Северная звезда» М.А. Бестужева в весьма измененном виде. С момента создания этого послания за Александром Сергеевичем закрепилась слава вольнодумца и приверженца идей декабристов.

Личность получателя

Анализ «К Чаадаеву» следует продолжить небольшим рассказом о личности адресата стихотворения. Это был Петр Яковлевич Чаадаев — один из самых близких друзей Пушкина со времен учебы в лицее. Когда Александр Сергеевич служил в Петербурге в чине коллежского секретаря, он часто ходил к своему другу в гости. Пушкин делился с Чаадаевым всеми своими переживаниями и мыслями.

Пушкин делился с Чаадаевым всеми своими переживаниями и мыслями.

Еще будучи лицеистом, поэт любил обсуждать с Чаадаевым общественно-политическую обстановку в стране. Поэтому друзей связывали не только теплые воспоминания о юношеских годах, но и общие устремления. В послании содержался призыв к свержению самодержавия. Но сам поэт вовсе не стремился к тому, чтобы афишировать свою позицию. Александр Пушкин вскоре забыл о своем литературном вольнодумстве.

Послание было доставлено Петру Чаадаеву, бывшему в то время уже членом общества будущих декабристов, известному под названием «Союз благоденствия». Многие его члены восприняли стихотворение Пушкина как призыв к действию. Впоследствии, после подавления восстания декабристов, поэт не раз упрекал себя в неосторожности. Он считал, что это послание послужило толчком к попытке свержения самодержавия. История создания «К Чаадаеву» является примером того, какой силой обладает слово. И если для Пушкина его призыв было просто литературным свободомыслием, то для декабристов это послание стало гимном.

Жанр произведения

Один из пунктов анализа «К Чаадаеву» — это определение жанра, в котором написано стихотворение. Его следует отнести к весьма популярному в России в первой половине 19 века жанру дружеского послания. Этот жанр отличала свободная форма выражения мыслей, поэтому стихотворение приобретало черты доверительной беседы между близкими людьми.

Адресатом послания были и реальные лица, и вымышленные персонажи. Этот жанр не был ограничен различными формальными условностями. Поэтому в своих произведениях автор мог общаться с читателем на равных, что придавало нотку доверительности стихотворению.

Сюжет произведения

Основа сюжета стихотворения «К Чаадаеву» — это размышления о взрослении человека. Поэт уже больше не питает иллюзий насчет славы, любви. Юношеские мечтания столкнулись с суровой реальностью, теперь автор уже сомневается в правильности своих взглядов. Поэт их сравнивает со сном, туманом, которые рассеиваются так же быстро. Некоторые современника Александра Сергеевича увидели в этом намек на императора Александра Первого, в чьем правлении разочаровался поэт.

Некоторые современника Александра Сергеевича увидели в этом намек на императора Александра Первого, в чьем правлении разочаровался поэт.

Затем стихотворение «К Чаадеву» продолжается порывами свободомыслия. Взамен наивных юношеских мечтаний поэт получает свободолюбие и чувство гражданского долга. Для Александра Сергеевича такой переход был естественным, и только осознание каждым гражданином своего долга могло сделать страну свободной.

Но поэт не отрицал, что пылкие порывы могут встретить препятствие в лице тех, кто не хотел менять общественный уклад в государстве. Александр Сергеевич считал, что все свои силы нужно посвятить служению Родине. И тогда в награду за труды их имена будут помнить потомки.

Политический подтекст

В послании «К Чаадаеву» Пушкин выразил и недовольство царской властью. Император Александр Первый называл себя истинным либералом, и многие ожидали от его правления реформ, которые улучшили бы жизнь крестьян. Но все разговоры об отмене крепостного права так и остались разговорами. И нет ничего удивительного в том, что молодой поэт разочаровался в самодержавии.

Александр Сергеевич уже не верил царским обещаниям. Но поэт верил в людей, в чьих сердцах еще пылал огонь справедливости. Верил тем, для кого свобода и чувство долга перед Отчизной не были пустым звуком. Именно они, по мнению Пушкина, должны были освободить Россию от самодержавия. И тогда в обществе воцарилась бы справедливость.

О чем это произведение

Трудно выделить главную мысль стихотворения «К Чаадаеву». Большинство привыкло его рассматривать с патриотической точки зрения. Поэтому для многих основная цель этого послания состояла в призыве декабристов к действию. А ведь изначально это творение не предназначалось автором для большого количества людей.

Поэтому и основная мысль не состояла в призыве к свержению самодержавия. Это обращение к Чаадаеву, которым восхищался юный поэт. Он был уверен в том, что его друг войдет в историю, что его дело благое. И свое восхищение и уверенность в этом Пушкин выразил в дружеском послании. Он вел душевную беседу со своим близким другом, в которой задевал волнующие его темы — это взросление человека, общественное положение в стране и восхищение Чаадаевым и его идеями.

И свое восхищение и уверенность в этом Пушкин выразил в дружеском послании. Он вел душевную беседу со своим близким другом, в которой задевал волнующие его темы — это взросление человека, общественное положение в стране и восхищение Чаадаевым и его идеями.

Ритмическая сторона стихотворения

Стихотворный размер «К Чаадаеву» — это знаменитый всем пушкинский четырехстопный ямб. Способ рифмования — перекрестный и кольцевой. Послание можно поделить на четверостишия и итоговое пятистишие, в котором поэт говорил о будущем России.

Литературные тропы

Благодаря каким средствам выразительности «К Чаадаеву» стало гимном декабристского движения? Это общественно-политическая лексика, которую использовал поэт при создании послания. Это придало дружескому посланию возвышенный (можно даже сказать, пафосный) и патриотический характер. Пушкин из всех синонимов слова «родина» использует «отчизна», которое вызывает более теплый отклик у читателей.

Общественно-политическая лексика была отличительной чертой поэзии декабристов. Поэтому поэт, близко знавший и друживший со многими декабристами, использовал ее в написании послания своему другу. Пушкин противопоставляет власть вольному народу, используя эпитеты. Для самодержавной власти он выбирает слово «роковая» — это подчеркивает ее темную сторону, нежелание помочь народу. Вольность же он характеризует прилагательным «святая» — поэт подчеркивает, что свобода — это высшая ценность для народа.

Само стихотворения построено на антитезе — противопоставлении юношеских мечтаний и чувства ответственности, гражданского долга, царского режима, крепостничества равноправному обществу, в котором все люди равны и свободны. Эта особенность композиции подчеркнула размышления о взрослении личности, как из безрассудного пылкого юноши поэт становился мужчиной, которому небезразлично будущее своей страны.

Критика стихотворения

Несмотря на то что послание стало передаваться из руки в руки и стало известно в обществе, тем не менее, некоторые современники критиковали это литературное свободомыслие. Некоторые возмущались тем, что главными героями должны стать Пушкин и Чаадаев — эти вольнодумцы, светские шутники, франты. Но, скорее всего, поэт не имел в виду только их: Александр Сергеевич, возможно, писал о всем обществе декабристов, которые стремились сделать жизнь общества лучше.

Некоторые возмущались тем, что главными героями должны стать Пушкин и Чаадаев — эти вольнодумцы, светские шутники, франты. Но, скорее всего, поэт не имел в виду только их: Александр Сергеевич, возможно, писал о всем обществе декабристов, которые стремились сделать жизнь общества лучше.

Некоторые современники поэта упрекали его за слишком легкомысленное сравнение долга с любовным свиданием. Но в этом и состояла особенность послания поэта: он соединил личные переживания с чувством патриотизма.

Послание «К Чаадаеву» — это пример того, как Пушкин своими стихотворениями смог вдохновить людей. Александр Сергеевич подобрал такие слова, что они коснулись сердца каждого и заставили декабристов действовать. В этом стихотворении отражены высокие идеалы А. С. Пушкина и его вера в то, что светлое будущее для Отчизны наступит. В этом стихотворении политическое и лирическое направления не противопоставлены, а дополняют друг друга, создавая стихотворение, в котором есть место и личным переживаниям поэта, и чувству патриотизма.

Известный философ своего времени, П. Я. Чаадаев в жизни А. С. Пушкина играл особенную роль. С этим человеком поэт полемизировал и спорил, но в одном порыве был един: они оба мечтали о свободной и прогрессивной России без деспотизма самодержавия. Поэтому имя отвергнутого и непризнанного таланта увековечено в послании, которое Александр Сергеевич написал в поддержку Петру Яковлевичу.

А.С. Пушкин не мог оставаться равнодушным к тем проблемам, что существовали в обществе после европейской кампании Александра I, в чём открыто признавался и после Декабрьского восстания. Революционными идеями с поэтом делился его близкий, ещё с лицейских лет, друг П. Я. Чаадаев, ему и посвящено стихотворение.

Датируется оно 1818-м годом, когда Пушкин жил в столице, еще не знал наказаний за вольные мысли со стороны властей. «К Чаадаеву» — одно из тех произведений, что спровоцировали первую, южную ссылку Пушкина в 1820 году. Не только это сочинение автор адресовал своему единомышленнику. Кроме «Любви, надежды, тихой славы», ещё существуют стихотворения «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» и «К чему холодные сомненья?..».

Кроме «Любви, надежды, тихой славы», ещё существуют стихотворения «В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» и «К чему холодные сомненья?..».

Жанр, размер, направление

Жанр произведения «К Чаадаеву» — послание. Для него свойственна прямая адресация стихотворения определённому человеку, изложение определённых идей, рекомендаций или надежд. До XIX века такой жанр назывался эпистолой, от латинского «письмо, «поручение».

«К Чаадаеву» написано четырехстопным ямбом. Данный стихотворный размер делает стих лёгким и воодушевляющим. Так Пушкин придаёт позитивную интонацию произведению о мечтах и надеждах. Эти качества необходимы вольнолюбивой лирике, к которой поэт обращался нередко, особенно в ранний период творчества. Революционное направление в русской литературе начала XIX века разрабатывали многие литераторы: Радищев, Рылеев, Бестужев, Глинка. Все собратья по перу боролись за общую идею – освобождение страны от гнёта «самовластья».

Продолжателями социального направления в лирике стали Лермонтов, Некрасов, Есенин, Блок.

Композиция

Композиция «К Чаадаеву» трёхчастна:

- Первая часть ограничивается начальным катреном, который пронизан лирическими интонациями, сожалениями об уходящей юности.