Основные категории китайской натурфилософии: инь-ян и у-син

Представления об инь-ян 阴阳 (темное и светлое) и у-син 五行 (пять первоэлементов) широко распространены в китайской культуре. Их мы встретим в философских трактатах разных школ, в живописи, в садово-парковом искусстве, в традиционной китайской медицине, в различных гимнастиках и боевых искусствах, в китайской кухне, в политике и многих других сферах жизни.

♦ По теме: Пекин: история, структура и основные градообразующие сооружения

Школа натурфилософии иньян-цзя

Первые натурфилософские представления о двух началах – инь и ян, а также о пяти первоэлементах у-син прослеживаются уже в изображениях на неолитической керамике IV-III тыс. до н.э. Вероятно, со временем сложились две самостоятельные традиции: «небесная» (астрономо-астрологическая), и «земная» (мантико-хозяйственная), которые рассматривали, соответственно, концепции инь-ян и пяти первоэлементов. Приблизительно в V в. до н.э. в среде придворных астрономов и астрологов зародилась школа натурфилософов, которая объединила их.

♦ Подробнее: Шесть школ древнекитайской философии

Текстов школы натурфилософов до нашего времени не дошло, хотя есть много свидетельств, что они существовали и имели широкое распространение. Фрагментарно её учение изложено в таких древнекитайских памятниках, как «Шу цзин» («Канон документов»), «И цзин» («Книга перемен»), «Го юй» («Речи царств»), «Люй-ши чунь-цю» («Вёсны и Осени господина Люя»), «Ши цзи» («Исторические записки» Сыма Цяня) и др.

Цзоу Янь (305-240 до н.э.) считается главным систематизатором учения школы натурфилософов. Он объединил две линии, существовавшие до этого раздельно: инь-ян и у-син и распространил их на историко-политическую сферу. Особенно его интересовали география и история.

Ханьский мыслитель Дун Чжуншу (ок. 179-104 до н.э.) интегрировал натурфилософское учение в конфуцианство и значительно развил его. В дальнейшем натурфилософские идеи были представлены в даосских текстах и отчасти в буддийских, а также в сунском неоконфуцианстве.

Инь и ян

Правильнее сказать, что инь и ян — это две стороны единого процесса. Их значения восходят к изображению темной и светлой стороны горы. Современные упрощенные иероглифы инь 阴 и ян 阳 однозначно указывают на этот смысл. Иероглиф инь состоит их графем «холм» и «луна», ян — «холм» и «солнце». Инь наделяется такими качествами, как темное, женское, пассивное, ян – светлое, мужское, активное.

Все происходящее в мире – это результат взаимодействия инь и ян. Они переходят друг в друга, и в каждом начале содержится его противоположность. Кроме того, внутри каждой противоположности тоже можно выделить инь и ян. Согласно «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов», один из комментариев к «И-цзин» — «Книге Перемен»), «то инь, то ян – это и есть дао».

Инь-ян

[1] Цянь (Творчество) и Кунь (Исполнение) — две первые гексаграммы «И-цзин» («Книга Перемен»). Гексаграмма Цянь состоит из 6 сплошных черт и символизирует ян, Кунь — из 6 прерывистых черт, означая инь. Существуют триграммы с аналогичными названиями. [2] В системе китайской космологии поверхность Неба и поверхность Земли разделены соответственно количеству сторон света (центр тоже считается стороной света) на девять полей, или квадратов (фан). Квадраты служат обобщением расположенных в них вещей по родовым признакам. [3] Сопоставляются интеллектуальная способность гексаграммы Цянь и физическая способность гексаграммы Кунь.Небо вверху (почтенно), Земля внизу (презренна) — [соответственно этому гексаграммы] Цянь и Кунь [1] устанавливаются.

Цянь знает великое начало, Кунь творит совершенные вещи.

Низкое и высокое по уровням располагаются — [соответственно этому] благородное и худородное по рангам распределяются.

Движение и покой обладают постоянством [смены] — [соответственно этому] твердое и мягкое чередуются. Квадраты по родам обобщают, вещи по множествам делятся [2] — [соответственно этому] счастье и несчастье рождаются. В Небе вершатся образы, на Земле вершатся формы — [соответственно этому] метаморфозы и изменения проявляются.

Таким образом — твердое и мягкое друг к другу прилегают, восемь триграмм друг с другом соединяются. Возбуждаются они [небесным] громом и [земным] сотрясением, увлажняются они ветром и дождем.

Солнце и Луна, чередуясь, движутся, и приходит то холод, то жар.

Дао [гексаграммы] Цянь вершит мужское,

Дао [гексаграммы] Кунь вершит женское.

Цянь посредством перемен знает,

Кунь посредством текста может [3]… («Си цы чжуань», чжан 1)

Хотя инь и ян считались равноценными сторонами универсума, тем не менее, разные философские традиции по-разному трактовали их. Так, в даосизме больше ценилось

Пять первоэлементов у-син

Согласно концепции пяти первоэлементов (или пяти стихий, 五行 у-син), в основе всего сущего лежит пять начал (стихий): дерево 木 му, огонь 火 хо, земля (почва) 土 ту, металл 金 цзинь и вода 水 шуй. Иероглиф син 行 этимологически восходит к значению «перекресток дорог». На русский язык его часто переводят как «ряд», «шеренга», «движение», «ходьба». Пять первоэлементов – это не первые субстанции, а символы, качества, за которыми стоят предметы и явления мира.

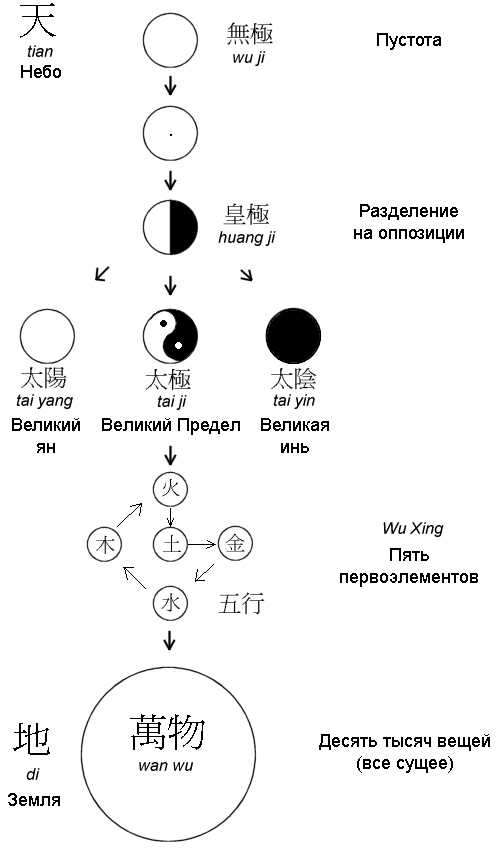

Пять первоэлементов являются порождением инь-ян, которые, в свою очередь, разворачиваются из Великого предела 太极 тайцзи и Беспредельного 无极 уцзи.

Схема разворачивания мира

Истоки учения о пяти стихиях восходят к древности. Так, в конце II тыс. до н.э. уже существовало учение о «пяти сторонах света» у-фан 无方 и «пяти ветрах» у-фэн 无风.

Первое начало — вода, второе — огонь, третье — дерево, четвертое — металл и пятое — земля. Постоянная природа воды — быть мокрой и течь вниз; огня — гореть и подниматься вверх; дерева — поддаваться сгибанию и выпрямлению; металла — подчиняться внешнему воздействию и изменяться; природа земли проявляется в том, что она принимает посев и дает урожай. То, что мокрое и течет вниз, создает соленое, то , что горит и поднимается вверх, создает горькое ; то, что поддается сгибанию и выпрямлению, создает кислое; то, что подчиняется и изменяется, создает острое; то что принимает посев и дает урожай, создает сладкое. («Шу цзин», глава «Великий закон»)

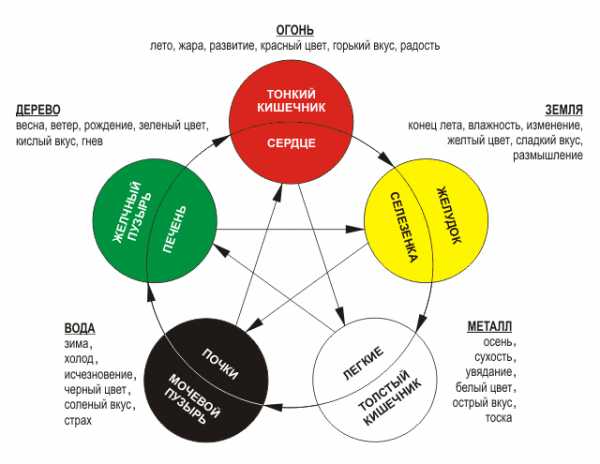

Элементам у-син соответствуют определенные цвета, времена года, стороны света, внутренние органы, вкусовые ощущения, мифологические существа и т.п. У-син охватывает микро- и макрокосм. Считается, что изменения в одном отражается на другом, влияя на один элемент, мы изменяем всю систему. То есть, к примеру, если человек хочет поправить свое здоровье, ему нужно обращать внимание не только на то, что внутри, но и на то, что его окружает: где он живет, в какое время года и времени суток он более активен, что он носит и т.д.

Пять первоэлементов находятся в отношениях взаимного порождения и преодоления:

- Отношения порождения: дерево → огонь → земля → металл → вода → дерево.

- Отношения преодоления: дерево → земля → вода → огонь → металл → дерево.

На схеме ниже дана система соответствий элементов у-син, а также отношения взаимного порождения (по кругу) и взаимного преодоления (пятиконечная звезда).

Схема пяти первоэлементов у-син

Знаменитый философ ханьского времени Дун Чжуншу в своем сочинении «Чунь-цю фань-лу» («Обильная роса летопись Чунь-цю») писал:

[1] Цитируется по изданию: Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. С. 125–127 [2] Иероглиф син («поступок») пишется так же, как и син в биноме у-син. [3] Запад во многих культурах связан с представлениями о смерти. Возможно, это связано с идеей заката, «смерти» солнца ночью. В древнем Китае западные земли были постоянным источником опасности: там высились непроходимые гору, оттуда совершали набеги племена цянов (предки тибетцев).Смысл пяти элементов [1]

Небо обладает пятью элементами.

Первый называется дерево, второй – огонь, третий – земля, четвертый – металл, пятый – вода. Дерево – начало пяти элементов, вода – конец пяти элементов. Земля – центр пяти элементов. Таков их порядок, определенный Небом. Дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля порождает металл, металл порождает воду, вода порождает дерево. Это [их отношения, подобные отношениям] отца и сына. Дерево расположено слева, металл – справа, огонь расположен спереди, вода – сзади, земля расположена в центре. Так распространяется их последовательность отношений «отец – сын». Поэтому дерево получает воду, а огонь получает дерево, земля получает огонь, металл получает землю, а вода получает металл. [Те элементы, которые] отдают, – это отцы, а которые принимают – это сыновья. [Те элементы, которые занимают позицию отцов], в силу своего положения понуждают [элементы, занимающие позицию сыновей]. Это – Путь Неба. Поэтому когда дерево растет, то огонь питает его. Когда металл умирает, то вода хранит его. Огонь доставляет радость дереву, питая его с помощью светлого начала, вода побеждает металл, но соблюдает по нему траур с помощью темного начала. Земля же, [так же как сын или подданный], служит Небу, исчерпывая всю свою верность. Таким образом, пять элементов – это пять положений почтительных сыновей и верных подданных. [Но то, что] называется пятью элементами (у син), не является ли [в то же время и] пятью поступками (у син) [2]? Оттого они и получили такое название.

Совершенный мудрец постиг [характер взаимодействия пяти элементов]. Поэтому он большее [внимание уделяет] любви и меньшее – строгости, поэтому он щедр при питании [и взращивании] живого и осторожен при проводах скончавшегося. [Тем самым он] выполняет предписания Неба, [Если некто], будучи сыном, заботится [о своих родителях] должным образом и питает [их], то он уподобляется огню, который доставляет радость дереву. [Если некто должным образом] носит траур по отцу, то он уподобляется воде, победившей металл. [Если некто должным образом] служит государю, то он уподобляется земле, почитающей Небо. Таких людей можно назвать [согласованными с] движением [пяти элементов].

При движении каждый из пяти элементов строго следует своему порядку, при действии каждый из пяти элементов раскрывает свои способности.

Поэтому дерево, которое расположено на востоке, порождает дыхание весны, огонь, который расположен на юге, порождает дыхание лета, металл, который расположен на западе, порождает дыхание осени и вода, которая расположена на севере, порождает дыхание зимы. Поэтому дерево главенствует над рождением, а металл – над смертью [3]. Огонь главенствует над теплом, а вода – над холодом. Пусть же и люди неизменно следуют своему порядку, а занятые на службе неизменно раскрывают свои способности. [Это соответствовало бы] расчетам Неба.

Земля занимает центральное положение. Ее можно назвать [все рождающей] «сыростью» Неба. Земля – помощник Неба, его руки и ноги. [Благая и порождающая] сила ее – полна и изобильна. Землю нельзя соотнести с делами какого-либо одного сезона, но она объединяет в себе все пять элементов и все четыре времени года. Металл, дерево, вода и огонь хотя и имеют свои функции, но не могут их выполнить независимо от Земли, подобно тому как кислое, соленое, острое и горькое не могут вне зависимости от сладкого образовать [настоящий] вкус, [Иными словами, подобно тому как] сладкое является основой среди пяти вкусов, земля является главной среди пяти элементов. Дыхание земли – главного среди пяти элементов – подобно сладкому [жирному] среди пяти вкусов, оно совершенно необходимо для образования [дыханий всех остальных элементов]. По этой причине среди поступков совершенномудрого нет ничего более ценимого, чем верность. [Ибо здесь проявляется благая сила (дэ) земли.] [Исходя из сказанного, можно прийти к следующему выводу]. Наивысшую из человеческих обязанностей нельзя назвать [просто] службой. Таков удел первого министра. Наивысшую из небесных обязанностей нельзя назвать [просто] главенством. Таков удел Земли.

© «Путешествия с Марией Анашиной», 2009-2018. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Мы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, RSS, Tripadvisor

Если мой сайт оказался вам полезным, вы можете поблагодарить меня, купив туристические услуги по моим рекомендациям и ссылкам. Эти сервисы опробованы мною лично. Вы ничего не переплачиваете.

anashina.com

ОТКРЫТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ — Направления — Философия — Китайская философия — Философия древнего Китая

В IV — III вв. до н. э. развитие получает космогоническая концепция, связанная с силами ян и инь и пятью первоначалами, стихиями — усин. Они выступали в «И цзин» и других произведениях древнекитайской философии как источник движения в мире; в силу их взаимодействия рождались первоначала: вода (шуй), огонь (хо), дерево (му), земля (ту), металл (цзинь), которые в свою очередь являлись основой всех вещей и явлений природы. Отношения между первоначалами характеризовались двумя особенностями: взаимопорождением и взаимопреодолением.

Взаимопорождение имело такую последовательность первоначал: дерево, огонь, земля, металл, вода; дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля порождает металл, металл порождает воду, вода опять порождает дерево и т. д. Последовательность начал с точки зрения взаимопреодоления была другой: вода, огонь, металл, дерево, земля; вода преодолевает огонь, огонь — металл и т. д. «Управляющие» ими силы ян и инь не всегда являлись духовными началами, напротив, очень часто они выступали как материальные начала под названием ян-ци и инь-ци.

Сменяемости элементов соответствует смена династий в обществе — каждая династия правит под знаком определенного элемента. Спекулятивный механицизм проявляется и в онтологических аспектах манипуляций с пятью элементами. Пространственные, временные и другие характеристики соединяются в группы по пять, которые соответствуют определенным элементам. Таким образом, весь мир пребывает в гармонии. Если же происходит нарушение в какой-то из этих групп, весь механизм мира оказывается в состоянии дисгармонии.

Концепция пяти элементов находит отклик в дальнейшем развитии китайской философии, 6 частности благодаря Дун Чжуншу.

В школе натурфилософов у Цзоу Яня (IV в. до н. э.) учение о первоосновах бытия посредством сочетания понятий ян, инь и усин было сведено в единую систему и приобрело характер своеобразной космогонической системы. Согласно Цзоу Яню, первоначально мир существует как единое (ци). Затем благодаря «сущению» ци происходит процесс, при котором светлые и легкие ци (ян-ци)поднимаются вверх и образуют небо а мутные и тяжелые ци (инь-ци) опускаются и образуют землю.

Взаимодействие сил ян и инь лежит в основе взаимопорождения и взаимопреодоления пяти первоначал, составляющих материальную субстанцию земли. В древнекитайской философии «единство противоположных и взаимосвязанных начал инь и ян и строгая закономерность их взаимочередования и смены составляют универсальный закон бытия». Происходит изменение и в содержании самих понятий ян — инь.

Если ранее были широко распространены взгляды о силах ян — инь как символах взаимодействия мужского и женского начал в природе, то теперь они все более становятся выражением крайних противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного и т. д.

В представлении Цзоу Яня, взаимостолкновение и взаимопреодоление, возрастание и убывание сил ян и инь и связанное с этим движение (смена одного цикла взаимопорождения и взаимопреодоления другим и т. д.) первоначал являлись причиной возникновения вещей, закономерностью, определяющей «изменения и перемены» в мире. Расцвет и гибель ян — инь и пяти первоначал проходили в смене времен года.

В противовес господствовавшим представлениям о том, что Китаем ограничиваются размеры Поднебесной, Цзоу Янь выдвигал утверждение, что Китай представляет только одну из девяти частей света, населенных различными людьми и животными и омываемых морями; ему, по-видимому, принадлежит географическое описание Китая, его естественных богатств. Таким образом, Цзоу Янь был видным ученым Древнего Китая. С помощью дуализма двух полярных сил и взаимодействия первоэлементов древнекитайские философы пытались объяснить причину движения и процесс изменений и превращений в природе.

Учение о космических силах ян и инь и пяти первоначалах в наивной форме выражало стихийно-материалистическое представление древних китайцев об окружавшем их внешнем мире. Концепция ян и инь выражала, в частности, убеждение в существовании всеобщей взаимосвязи вещей и явлений в мире. Создатели этого учения пытались дать объяснение явлениям природы, исходя из нее самой.

Появление подобного учения было результатом непосредственной трудовой практики китайцев. Следует сказать, что представления о силах ян и инь широко использовались в классовых целях, в частности рабовладельческая знать чжоуского общества считала себя прямым олицетворением в жизни Поднебесной творческого, светлого начала ян, символизирующего небо. Наивноматериалистические представления находят свое проявление в знаменитых комментариях к «И цзин» — «Сицы чжуань», возникших в IV — III вв. до н. э.

В «Сицы чжуань», ставшей каноническим толкованием философского смысла гексаграмм и диалектики взаимопревращений, место дао в становлении вещей занимает первоначально тайцзи (буквальный перевод: «великий предел»). Это понятие впервые появилось еще в «И цзин», но там оно не играло сколько-нибудь значительной роли. В «Сицы чжуань» оно приобретает значение первоматерии, творческая роль которой заключалась в порождении двух противоречивых, взаимосталкивающихся и взаимопроникающих субстанциальных сил — ян и инь.

В созерцании общей картины сложного процесса движения природы и ее закономерностей авторы «Сицы чжуань» доискивались причин наблюдаемых ими явлений. Свои представления о том, что мир подчинен закону причинности, создатели «Сицы чжуань» выражали таким образом, что объясняли становление вещей и закономерности явлений усложненными комбинациями связей, в основе которых лежали усложненные в свою очередь качественные определения взаимосталкивающихся ян и инь.

Противоречивые, взаимосталкивающиеся ян и инь определялись уже в своих смешениях как активно действующие частицы ян и активно воспринимающие частицы инь, как слабо действующие, ян и так же слабо воспринимающие инь. Графическим зображением этих сил были гексаграммы, составленные из различных по положениям сплошных и прерванных линий (всего 64).

Объяснение последовательных комбинаций усложненных определений субстанциальных взаимосталкивающихся и взаимопроникающих ян и инь, восходящее от одного единого и изначального, но в своей сущности являющегося двойственным, объяснение, восходящее далее от двух к четырем, а затем к комбинации восьми черт, вплоть до вершины зтих комбинаций, представленной 64 гексаграммами, или сочетанием 384 черт, здесь, в «Сицы чжуань», было пронизано ясным философским содержанием.

Это философское содержание комментариев к «И цзин» было выражено специфическим образом. На долю древних китайских философов наряду с употреблением обычных для ученых любого другого народа графических способов выражения пространственных, объемных величин, сюжетов изобразительного искусства и т. п. исторически выпало применение совершенно специфических, а именно иероглифических, средств передачи самых сложных и абстрактных понятий, равно как и понятий простых и конкретных. Несмотря на это, они сумели еще в IV — III вв. до н. э. сформулировать ряд важных материалистических положений.

Эти положения сводятся:

- К объяснению мира как вечного становления вещей

- К признанию движения неотъемлемым свойством объективно существующего реального мира вещей

- К нахождению источника этого движения в пределах самого мира в виде постоянного взаимостолкновения двух противоположных, но взаимосвязанных естественных сил

- К объяснению смены многообразных явлений как причинной закономерности, подчиненной вечному движению противоречивых и взаимосвязанных субстанциальных сил

Авторы «Сицы чжуань» высказывали интересные идеи и об общественных явлениях. Они видели в них проявление всеобщих законов естественности неба и земли», т. е. природы. В подкрепление этих своих положений они говорили, что «древние совершенномудрые созерцали движение Вселенной и наблюдали его изменения и связи, чтобы действовать по их законам».

Наивноматериалистические и наивнодиалектические идеи получают в этот период широкое распространение. Следы их влияния встречаются в сочинениях по естественным наукам, в математических и медицинских книгах, в военных трактатах.

www.openreality.ru

2. Понятия и термины, используемые в Китайской натурфилософии. Предметная сфера Китайской натурфилософии

1. «Дао дэ цзин» — книга, в которой изложены основные идеи даосизма.

2. Дао – первоначально «путь», «дорога». В последующем Дао определяют как путь природы, ее закономерность, то есть как космический и нравственный принцип, всеобщая закономерность, определяющая естественный ход вещей; Абсолют как высшее состояние бытия, начало и конец вещей; высший символ всеобщей космической гармонии.

3. Дэ – трансформированное Дао, проявленное, материализированное и доступное восприятию; опредмеченное, конкретное проявление Дао в вещах и поведении человека; материальная субстанция; добродетель и способность находить меру (применительно к человеку).

4. Жэнь— «человеколюбие»; гуманность, милосердие, человечность.

5. «Жу»– определяет философию как науку, а также подразумевает ученых и образованных интеллигентов;

6. Вэнь– культура, письменность и литература;

7. Цзя– семья, семейный очаг. Как известно, в наступившую эпоху государственной раздробленности, боровшиеся за влияние на удельных властителей представители различных сфер некогда единой администрации, образовали разные философские школы, само общее обозначение которых«цзя» свидетельствует об их частном характере, ибо данный иероглиф имеет буквальное значение «семья».

8. И — верность долгу; долг-справедливость; моральные принципы совершенного человека.

9. Инь-Ян— в широком смысле противоположные силы, двойственность: тьма-свет, покой-движение, земной-небесный, женский-мужской, смерть-жизнь.

10. «И-цзин»— «Книга перемен»- книга гадания, в которой заложены основы и принципы развития философского мышления.

11.Ли— ритуал, правило, церемониал; «морально-нравственные императивы и этико-политические нормы поведения».

12. «Лунь юй»— «Беседы и суждения» — книга, в которой изложены основные идеи конфуцианства.

13.Чжи— мудрость, знание, ум, интеллект.

14. Сяо— этический принцип конфуцианства – «сыновняя почтительность»; почитание отца и старшего брата.

15. Тянь— Небо; высшая целенаправляющая сила, божество.

16. У син— пять первоэлементов мироздания (дерево, огонь, земля, металл, вода).

17. У- вэй— «принцип недеяния»; созерцательное отношение к действительности; следование естественным законам природы; соблюдение естественных законов жизни.

18. Ци или Юаньци— первоначальное значение – «воздух», «пар», «дыхание»; затем обретает широкое содержание — «первоматерия», «жизненная сила», духовная энергия, эфир и т. д.

19. Цзюнь-цзы— совершенный, благородный человек; конфуцианский идеал человека.

Предметная сфера Китайской натурфилософии.

Натурфилософская школа Инь-ян (основал мыслитель Цзоу Янь). Из мифологии заимствуются понятияяниинь,которые получают более широкую трактовку.Ян – светлое начало, выражало свойство неба, юга, солнца, дня, жизни, силы, мужской сути, нечетных чисел.Инь – женское начало, выражало север, тьму, смерть, землю, луну, слабость, четные числа. Они противостоят друг другу, но одновременно зависят друг от друга, взаимопроникают друг в друга. При этом чередование самихян-инь представлялось как чередование движения и покоя, света и тьмы, лета и зимы, дня и ночи. Ян-инь, проникая друг в друга (хорошо представлено в графической символике), меняются местами – так создается «круговорот вещей». Бесконечное разнообразие природы и вся ее жизнь, чуждая монотонности, обусловливаются борьбой междуян и инь, которая проявляется в смене движения и покоя, тепла и холода, света и темноты.Цикл борьбысоответствует календарному году. Начальный пункт этого периода – день зимнего солнцестояния (22 или 23 декабря) – апогей могуществаинь.Этот день – самый важный момент годового цикла: совершалось слияние неба и земли, когда в недрах мрака зарождался свет. День летнего солнцестояния (21 или 22 июня) апогей могуществаян. В дни равноденствий силы борющихся сторон уравновешивались.

Считалось также, что существует эфир,состоящий из материальных частиц –«Ци»(первоматерии). В результате воздействияянииньна эфир, получаются тяжелые женские частицы «инь-ци»и легкие мужские частицы«ян-ци».Взаимодействие этих частиц порождаютпять первоначал : воду, огонь, дерево, металл, землю, имеющих свои особенности и качества, отражаемые ощущениями. Связь между первоначалами возможна либо положительной, либо отрицательной. Она вытекает из следующей формулы: вода порождает дерево, но уничтожает огонь; огонь порождает землю, но уничтожает металл; металл порождает воду, но уничтожает дерево; дерево порождает огонь, но уничтожает землю; земля порождает металл, но уничтожает воду. На основе этих взаимодействии объяснялись различные природные явления и свойства человека. Например, пять состояний погоды – дождь, холод, жару, ветер, ясную погоду; пять видов злаков – просо, коноплю, рис, пшеницу, бобы; пять благ – долголетие, богатство, здоровье, добродетель, естественную смерть; пять частей тела – сердце, печень, желудок, легкие, почки; пять цветов – желтый, белый, красный, синий, черный; пять металлов – золото, серебро, медь, свинец, железо и т. д.

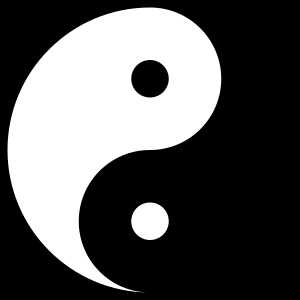

Космические силы графически изображались как две неотделимые половины: белая (ян) и черная (инь). Они были изогнуты таким образом, что одна готова перейти в другую. Белая точка на черной половине и черная точка на белой половине олицетворяют неизбежное взаимопроникновение противоборствующих сил. Высоко оценивалось значение гармонии как соотношения разнообразия. Именно благодаря гармонии рождаются и развиваются предметы. Гармония разнообразия, в отличие от единообразия, порождает новое. Без гармонии все перепутается, и народ утеряет свои природные качества. Поэтому, для поддержки этих природных качеств и создан ритуал.Ритуал (от латritual– обрядовый) – выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-либо, церемониал. В китайской философии это морально-нравственные императивы, и этико-политические нормы поведения в соответствии с существующей социальной иерархией, выработанный многовековыми обычаями и традициями, и способствующий людям сохранить и совершенствовать свои природные качества и гармонию всех природных начал.

В натурфилософии активно рассматривается и место человека в мироздании. В книге«Тайпин Цзинь»говориться, что небо это Ян и его жизненные начала постоянно истекают вниз. Земля, это Инь и она постоянно получает жизненные начала сверху. Гармония Неба и Земли есть источник жизни, где ведущее начало принадлежит Небу. И потому человек должен, преклонятся Небу, и он должен находиться в середине. Потому что оба начала соединяются в центре, инициируя тем самым жизнь. Вместе с тем, отдельные мыслители считают не целесообразным слепо следовать Небу, полагая, что Небо в ответе за творимое зло на Земле, а сам человек становиться пассивным существом.

Постепенно, в натурфилософию и культуру Китая входит представление о «Дао» (путь, дорога), как некой безличной мировой естественной закономерности, абсолюта, которой подчиняются как природа, так и люди.

studfiles.net

Древнекитайская философия

Человек и мир как две созвучные реальности – основа древнекитайской философии. Истоки древнекитайской философии – в мифологии: вся природа, небо и земля обожествляются и образуют единое целое с которым сосуществует человек. Из этой среды выделяется правящий миром принцип, который может представляться персонифицировано – первопредок, первый правитель (шан-ди), или же словом «небо» (тянь). Чаще представлен «тянь». В каждом месте, предмете, явлении – демоны. Духи влияют на жизнь, поведение людей, могут приоткрыть тайну грядущего. Почитание предков обусловило культ предков и как следствие – консервативность мышления и культуры Древнего Китая. Корни представлений – во 2-м тысячелетии до н.э. Широко распространена гадательная практика, в основе которой – общение с духами, использование магических знаков, формул, фрагменты которых содержит Книга перемен.

Древнекитайская философия обозначена влиянием 100 мудрецов, имена которых неизвестны. Эти философы создали линию, связывающую миф и онтологию, на которую впоследствии ссылаются и поздние китайские философы. В этот период появились первые классические произведения китайской образованности: Книга песен – образец поэзии с мистическим объяснением природы и происхождения вещей и племен; Книга истории (Шу цзин) – сборник документов и описаний; Книга порядка (Ли шу) – описание организации церемоний; Книга весны и осени – хроника государства, образец и мера при решении вопросов этических и литературных; важнейшая из книг – Книга перемен (И цзин) – в ней содержатся первые древнекитайские представления о мире и человеке, переход от мифологизации действительности к философскому осмыслению, начало онтологии, разрабатывается понятийный аппарат общей философии Китая. Книга перемен вызывала и вызывает множество философских и историко-философских споров.

Школы древнекитайской философии

Школы древнекитайской философии, по мнению историков, возникают и развиваются в эпоху «воюющих государств», при соперничестве отмирающей родовой знати с олигархией, набирающей все большую силу. При разложении единого государства скептический философский взгляд переосмысливал суть природы и вещей. Сто философских школ, соперничающих между собой, определяют этот период в истории философии Древнего Китая. На основе этих 100 школ появляется классификация, в которой выделяют шесть философских направлений:

1) инь и ян;

2) конфуцианцев, литераторов;

3) моистов;

4) имен; 5) юристов;

6) даосы, пути и силы.

Древнекитайская философия: основные школы и положения

Конфуцианство. Кун Фу-цзы – низший из государственных чиновников, учитель Кун, позже — странник, посвятивший ученикам остаток своей жизни. Он обучал и упорядочивал классические книги. В период династии Цинь книги Кун Фу-цзы оказались под запретом. Начиная с эпохи Хань и до новейшего времени авторитет учителя и мудреца велик – до обожествления. Философия Конфуция сохранилась в виде его бесед с учениками. «Беседы и суждения» – книга изречений мыслителя и учеников – основной источник для исследования философской системы. В условиях разложения общества главное – воспитание человека, уважающего и почитающего общество, окружение; личность «для общества», а не «для себя». Отношения между людьми определяются этикетом, благодаря чему устанавливается общественный порядок – нормы отношений, права и, действия. Для правильного миропорядка должны соблюдаться правила. Исполнение функций на основе порядка обусловливает проявление человечности, что является основным требованием к личности. Человек социален до такой степени, что его существование невозможно без регуляторов:

1) не желай другому того, чего не желаешь себе;

2) помоги другому достичь то, достижения чего желаешь сам.

Людей необходимо различать по семейному и социальному статусу. Братская, сыновняя добродетель как принцип выводится из патриархальных отношений. Аналогично этикету в семье выстраиваются отношения подданного и правителя. Конфуцием изобретен принцип справедливости и исправности. Он предназначен для обеспечения субординации и порядка.

Даосизм

Даосизм в древнекитайской философии – одно из важнейших направлений. Космос, природа, человек – основа всего. Мир движется, развивается, изменяется, действует и существует спонтанно без причин. Согласно даосизму, целью мышления является слияние человека с природой, поскольку он ее неотъемлемая часть.

Лао-цзы – старший современник Конфуция. «Дао дэ цзин» — книга, автором которой считают Лао-цзы, состоит из 2-х частей: 1) дао – путь и 2) дэ – сила. В ней изложены основные положения даосизма. Дао является источником всего и проявляется везде, не являясь самостоятельной субстанцией. У него нет начала и первоисточников, но при этом он первооснова всего. Собственной потенциальной деятельности оно не имеет. Бездействие – основная его черта. Оно не следствие и не причина упорядоченной эманации вещей. Для дао характерно наличие его внутренней творческой силы дэ, через которую посредством инь и ян, дао обладает свойством проявляться в вещах. Человек как часть неотъемлемая часть природы должен следовать принципу единства с Вселенной. Все усилия человека и общества отвергаются. Вследствие цивилизации возникает дисгармония, противоречия; миром манипулировать нельзя, его следует воспринимать как священный сосуд. Жизненная задача человека: соблюдать меру вещей. Тишина сопровождает познание мира человеком.

Последователи и пропагандисты даосизм.

Чжуан-цзы: индивидуализирует познание дао; его концепции присущи черты фатализма, отсутствующие у Лао-цзы. Сближается с буддизмом, утвердившимся на китайской почве. Вэнь-цзы разделяет даосизм на три вида: учение бессмертных, религиозный и философский.

Школа имен возникла в связи с изменениями наименования вещей, обусловленного историческими процессами. Направление стимулировалось развитием в Китае абстрактной мысли.

Моизм (автор Мо Ди) уделял внимание проблемам социальной этики. Учение моистов – полная противоположность конфуцианской философской системе. Основные идеи: преуспеваемость, взаимная польза и всеобщая любовь. Все должны заботиться о взаимной пользе, мера взаимной человечности – обязательна для всех. Признается существование небесной воли, которой утверждаются принципы.

www.istmira.com

основные философские идеи и школы

Источниками основных идей философии Древнего Китая являются две книги: Шу Цзин и И Цзын, известных как «Книга Истории» (начало I тыс. до н.э.) и «Книга Перемен» (XII-VI вв. до н.э.). Отдельные части Шу Цзин могут быть отнесены к XIV-XIII вв. до н.э., а глава «Великий Закон» примерно к VIII в. до н.э. В текстах И Цзын и Шу Цзин нашли отражение мировоззрение и религиозно-философские представления, которые в дальнейшем (в VI-III вв. до н.э.) составили основу различных философских школ Древнего Китая.

Наиболее значительными идеями древнекитайской философии являются:

Идея космического дуализма и взаимодействия противоположных начал Инь-Янь (школа Инь-Янь II в. до н. э.).

Идея Дао, Неба и Поднебесной, высшего и низшего, их взаимоотношения. Причем всеобщей формой гармонизации отношений высшего и низшего является путь Дао как естественный закон всех вещей, который действует путем превращения противоположностей. (Дао дэ цзын. § 40, 36). В представлении древних китайцев Небо олицетворяет Высшую Волю или то, что европеец называет Судьбой. Постичь эту волю – дано не каждому человеку.

Идея Небесной природы человека и пути его совершенствования, в котором особое значение придается долгу человеколюбия и ритуалу как всеобщей форме гармонизации отношений между людьми в обществе и государстве.

Самые мудрые, полагает Конфуций, «знают от рождения». Это значит, что подлинный «образ человека», существует еще где-то до рождения. «Человек рождается чистым, в этом дарованная ему небом натура». «То, что даровано [человеку] небом, называется его природой» (Ли Цзы). Таким образом, человек – сын Неба, т.е. изначально несет в себе высшее небесное начало, которое он должен реализовать, дать ему раскрыться в жизни. Характерно, что иероглифы небо (тянь – небо, день, Бог; цянъ – творчество, небо), человек, гуманность (жэнъ – «человек и человек», «человек среди людей») связаны общностью происхождения.

Небо карает человека и его наказания всегда справедливы, хотя нередко и не понятны людям, которые оценивают их по своим земным меркам.

Представление о том, что именно Небо дает людям Высший моральный закон весьма схоже с идеей Дхармы в Древнеиндийской философии.

Школы:

Даосизм.

Основателем даосизма является Лао-Цзы (в переводе с китайского языка означает «старый учитель» или «седой ребёнок»), родившийся в 604-ом году до нашей эры.

Центральное понятие учения даосизма – Дао – всеобщая закономерность мира, первооснова и завершение всего существующего. Дао вечно, безымянно, бестелесно и бесформенно, неисчерпаемо и бесконечно в своём движении. Дао присутствует во всех материальных вещах и приводит к изменениям этих вещей, превращая вещи в их противоположности.

Даосизм признаёт самостоятельность действий человека. Причина всех невзгод, считают последователи даосизма, это нарушение действия Дао. Следовательно, чтобы избавиться от невзгод – нужно отказаться от всего достигнутого.

Учение даосизма склоняется к фаталистической точке зрения: люди не должны противодействовать действию Дао, так как их усилия могут привести к обратным, нежелательным результатам.

Разумное поведение, согласно даосизму, это стремление к спокойствию, к умеренности. В основу концепции управления даосизм полагает концепцию недеяния.

Познание для последователей учения Дао не имеет значения, так как они считают, что чем больше человек знает, тем дальше он уходит от истинного Дао.

Конфуцианство.

Основателем конфуцианства является Кун-Цзы (Конфуций), живший в 551-479-ом годах до нашей эры.

Конфуций учил тому, что небо – высшая сила, грозный повелитель, судьба, рок. Он недоволен существующим положением вещей. Его идеалы находятся не в будущем, а в прошлом.

Кун-Цзы основал идею «исправления имён». Это идея состояла в том, чтобы попытаться привести явления к их былым значениям. При всех отклонениях от нормы, считал Конфуций, следует обязательно к ней вернуться.

Основой порядка в стране по Конфуцию является ли (церемониал, ритуал, почтительность, благопристойность и так далее…)

Конфуцианская этика опирается на понятия «взаимности» (щу), «золотой середины» (чжун юн) и «человеколюбия» (жэнь), которые составляют «правильный путь» (Дао). Правильному пути должен следовать каждый человек, желающий жить счастливо.

Конфуций считал, что ключ к управлению народом находится в силе нравственного примера вышестоящих граждан нижестоящим.

Кун-Цзы стремится к устранению следующих четырёх зол:

Жестокости

Грубости

Разбоя

Жадности

В конфуцианской философии подчёркивается идея чжун («преданность») – идея покорности. Также подчеркивалась необходимость почитать правителя, родителей и старших братьев младшими.

Конфуций выдвинул идею о том, что люди по своей природе близки друг другу, что люди обладают врождённым знанием, которое он считал «высшим знанием». Также люди имеют другие виды знания, полученные в ходе обучения и в непосредственном опыте.

В сферу обучения, считал Конфуций, должны входить:

Ритуал

Музыка

Искусство стрельбы из лука

Управления лошадьми

История и математика

О важности обучения Конфуций говорит: «Учиться и не размышлять – напрасно терять время, размышлять и не учиться – губительно». Также он считал, что необходимо «изучать старое, чтобы познавать новое».

Моизм.

Основатель философии моизма является Мо Ди (Мо-Цзы), живший в 479-400-ом годах до нашей эры.

Как и Конфуций, одной из основных идей Мо-Цзы считает идею любви к небу. Воля неба – это всеобщая любовь и взаимная выгода. Мо-Цзы в принципе отвергает влияние судьбы на жизнь человека, показывая наиболее уязвимое место конфуцианского учения: «Требовать, чтобы люди учились, и утверждать, что есть судьба, это всё равно, что приказать человеку уложить волосы и тут же сбить с него шапку».

Мо-Цзы, как и Кун-Цзы, близки интересы народа. Он утверждал, что правители должны любить народ и заботиться о нём.

Мо-Цзы и его сторонники предложили комплекс принципов поведения людей: «почитание мудрости», «почитание единства», «всеобщая любовь», «принцип против нападений», «принцип за экономию в доходах», «принцип против музыки и увеселений» и так далее…

Моисты первыми начали изучать процесс познания. Они выступили против учения Конфуция о врождённом знании. Последователи Мо-Цзы считали, что человек обладает не врождённым знанием, а врождённой способностью познания. Моисты впервые в китайской философии выделили и дали определения философским категориям: вещь, бытие и небытие, знание, разум, пространство и время, и многим другим.… К примеру определение разума, данное моистами, выглядит следующим образом: «Разум – это понимание сущности вещей».

Поздние моисты разрабатывали правила ведения спора.

Мин-цзя (школа имён).

Эта логико-софистическая школа сформировалась в IV-III-ем веках до нашей эры.

Идеей последователей мин-цзя была следующая идея: В обществе происходят изменения и старые «имена» перестают соответствовать новому содержанию – «начинают враждовать между собой названия и сущность вещей». Считалось, что непристойные, беспутные речи приводят к утрате смысла имени (Инь Вэнь).

Представители школы считали, что понятия глубже охватывают существенное в вещах, чем чувственные представления.

Последователи учения мин-цзя много занимались анализом значений понятий. Но постепенно дискуссия о значениях понятий принимает софистический характер. В итоге они приходят к выводу о невозможности достижения истины.

Фа-цзя (Легисты).

Школа легистов сформировалась в IV-ом веке до нашей эры.

Легисты Шан Ян, Хань Фэй-Цзы и другие, отвергали методы управления, основанные на ритуалах и традициях, высмеивали рассуждения человека о человеколюбии, долге, справедливости , братской любви и так далее…

Представители школы фа-цзя в своих суждениях исходили из того, что человек по своей природе зол. Изначально заложенная в человеке звериная сущность не может быть изменена воспитанием, но проявления её могут быть предотвращены строгими едиными законами.

Легисты считали, что для порядка в государстве необходимо:

Иметь в государстве максимум наказаний и минимум наград

Карать жёстко, внушая трепет

Жёстко карать за мелкие хулиганства, тогда условий для крупных преступлений не появится

Разобщать людей взаимной подозрительностью, слежкой и доносами

Эта программа была реализована императором Цинь Ши-Хуаном, который ввёл единое законодательство, денежные единицы, письменность, имущественную и социальную градации населения, создал единый военно-бюрократический аппарат.

studfiles.net

Философия древнего Китая кратко самое главное

Китай – очень древняя страна, имеющая не только богатую культуру, а отличающаяся также своей философией. Следует отметить, что еще Киплинг отмечал, что западу и востоку никогда не сойтись вместе, настолько они разные. Именно древнекитайская философия позволяет наглядно продемонстрировать разницу в культуре и традициях двух сторон света.

Кратко о философии Древнего Китая

Для стран востока китайская философия оказалась таким же катализатором развития мысли и культуры, каковым для остального цивилизованного мира была философия Древней Греции.

Основу философии Древнего Китая составлял принцип триединства Вселенной, которая, по мнению китайских философов, включала в себя небо, землю и человека. При этом вся вселенная состоит из особой энергии, именуемой «Цы», которая в свою очередь подразделяется на женское и мужское начало – инь и янь.

Специфика философии Древнего Китая заключается в том, что на заре своего появления представление действительности и построения миры имело религизно-мифологическую структуру, а все главные действующие лица являлись духами и богами зооморфного характера.

Если говорить об особенностях развития философской школы, то самой значимой в сравнении с остальными философскими течениями, особенностью являлся культ предков, предполагающий приятие факт влияния ушедших в мир иной на судьбу жившего поколения. При этом обязанностями духов была забота о здравствующих.

Вторым отличием является понимание мира как постоянное взаимодействие двух начал – женского и мужского. Согласно верованиям и мышлению, в момент сотворения сущего Вселенная была представлена хаосом, при этом не было разделения на небо и землю. Рождение двух духов – инь и янь, которые стали упорядочивать хаос, привело к разделению Вселенной на два единства, небо и землю. Соответственно ян стал покровителем неба, а инь – покровителем земли. Подобное мировоззрение демонстрирует зачаточность имеющийся натурфилософии.

Инь и ян

Инь и янТакже для более полного понимания китайской философии следует иметь в виду, что Китай – это мир культуры правого полушария, что предполагает совершенно иное восприятие действительности. Культуры, которые отличаются развитием правого полушария, концентрируются на зрительных образах, религиозных переживаниях, музыке и гипнозе. Люди подобных культур даже звуки слышат и воспринимают по-другому, поскольку понимание мира у них происходит через конкретные и единичные образы.

Философское мышление Китая включает в себя четыре понятия:

- Холизм, который выражается в гармоничном единстве человека и мира. Человек и природа не являются противоборствующими субъектами, а представляют собой целостную структуру, стремящуюся к гармонии;

- Интуитивность. По мнению древнекитайских философов, земная сущность не может быть понята через череду конкретных понятий или найти отражение в семантике языка. Она может быть познана только через интуитивное прозрение;

- Символизм. В качестве инструментов для мышления древнекитайская философия применяла синсян, что означает образы;

- Тиянь. Вся полнота принципов макрокосма могла быть постигнута только при помощи серьезного когнитивного акта, который включал в себя познание, эмоциональные переживания и волевые импульсы. Также главенствующая роль в этой схеме уделялось нравственному сознанию.

Философские школы Древнего Китая

Философия Древнего Китая строилась на двух основных учениях, которые имели общие черты, но отличались в деталях мировоззренческих суждений.

Философия Древнего Китая: конфуцианство. Первая из школ, которая является самой известной на сегодняшний день и имеет большое количество последователей. Ее основателем считается Конфуции или Кун Фу-Цзы в китайской транскрипции. Главными постулатами своего учения этот великий мыслитель обозначал благородство, гуманизм и неукоснительное следование правилам поведения и ритуалам. При этом его философия затрагивала управление государством. Конфуции резко негативно относился к насаждению строгих законов, полагая, что люди будут их нарушать априори. Правление следует осуществлять на основе личного примера, что заставит людей понимать и осознать стыд за собственные проступки.

Читайте также: Основные идеи конфуцианства

Конфуций

КонфуцийФилософия Древнего Китая: даосизм. Еще одно течение, которое также имеет множественных последователей. Его основателем является также реальный человек по имени Лао-Цзы. Само понятие Дао означает многогранность, которая включает в себя общее единство, бесконечность движения и всемирный Закон. Дао – это всеобщее начало и всеобщий конец. И главное в данном учении, что человек должен всю жизнь стремится к слиянию с Дао, поскольку только это приведет к гармонии, а в ином случае будут несчастья и гибель.

Читайте также: Основные идеи даосизма

Видео: Кратко о философии Древнего Китая

mychinaexpert.ru

Инь ян цзя — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Символ универсальности и гармонии дуализма сил Инь-Ян

Символ универсальности и гармонии дуализма сил Инь-ЯнИнь ян цзя (阴阳家, пиньинь: yīn yáng jiā) — философская школа древнего Китая, специализировавшаяся в натурфилософско-космологических и оккультно-нумерологических вопросах. Школа Тёмного (Инь) и светлого (Ян) начал. Последователи этой школы пытались дать интерпретацию событий исключительно в понятиях природных сил, поэтому она обычно трактуется как натурфилософская.

Идеи школы инь-ян легли в основу традиционной духовной культуры и науки Древнего Китая. На основе астрономических расчётов составлялись календари, правильность которых имела огромное значение не только для сельского хозяйства, но и считалась «заботой Сына Неба и его советников». Изучение небесных явлений имело огромное значение для древнекитайской медицины, сочетающей в себе элементы космологии, биоритмологии и климатологии[1]. Позднее идеи школы инь-ян широко использовались в неоконфуцианстве и религиозном даосизме.

Центральная концепция Инь ян цзя — универсальность дуализма сил Инь-Ян и цикличность взаимодействий порождённых ими Пяти Элементов: Металла, Дерева, Воды, Огня и Земли. В этой концепции рассматривалось всё развитие Мира: «Это искусство возникает из обращения пяти сил [пяти элементов], и если его расширить до самых далёких пределов, не будет ничего, чего бы оно не достигло»[2].

Пространственные, временные и другие характеристики вещей и явлений соединяются в группы по пять и соотносятся с определёнными элементами. Таким образом, весь мир пребывает в гармонии. Есл

ru.wikipedia.org