Высотная поясность

Явление высотной поясности

Наличие гор – это одна из основных причин нарушения закона географической зональности и формирования азональных природных комплексов. С увеличением абсолютной высоты снижаются среднесуточные и, соответственно среднегодовые температуры, снижаются показатели атмосферного давления. Климатические показатели влияют на формирование почв. Совокупность этих факторов влияют на развитие природных комплексов. Различия формируются и в зависимости от направления склона (инсоляции).

Определение 1

Изменение природных комплексов с высотой называется высотной поясностью.

На территории России находятся Уральские горы, Северный Кавказ, горные сооружения Юга Сибири.

## Высотная поясность Уральских гор

Уральские горы протянулись в субмеридиональном направлении почти на $2000 $ км и служат условной границей между Европой и Азией. Высшая точка Урала —

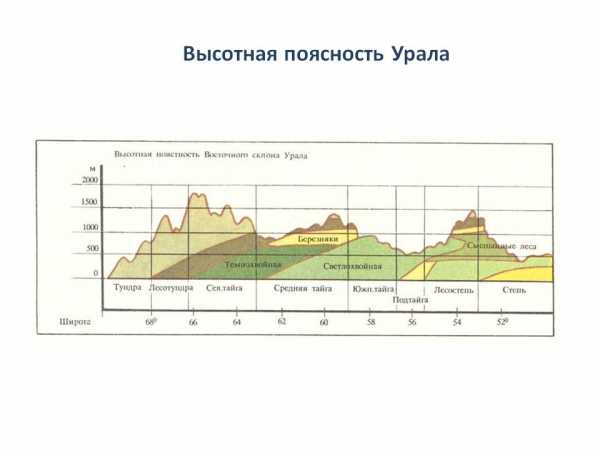

Ввиду особенностей географического положения, природные комплексы западных и восточных склонов отличаются между собой. Из-за западного переноса воздушных масс западные склоны гор более влажные и теплые, а восточные – более сухие и холодные. В целом природные зоны Урала соответствуют широтным, но несколько «сдвинуты» к югу. Территорию Уральских гор пересекают природные зоны умеренного пояса от тундры до полупустынь.

Высотная поясность Северного Кавказа

Большой Кавказский хребет тянется с северо-запада на юго-восток, вздымаясь до высоты $5000$ м большими складками. Высшие точки Главного кавказского хребта — Эльбрус ($5642$ м) и Казбек ($5033$ м).

Замечание 1

Эльбрус — высшая точка России.

Кавказ как горное сооружение находится на границе умеренного и субтропического климатического поясов и служит барьером на пути холодного северного воздуха. В юго-западной части гор выпадает от$ 2600$ до $4000$ мм осадков в год. Здесь сформировались влажные субтропики. А на юго-восточных склонах сформировались сухие субтропики.

Вершины гор покрыты многолетними снегами и ледниками. Ниже, до высоты $2000$ м, находится пояс альпийских и субальпийских лугов. Еще ниже, до высоты $1300$ м, произрастают елово-пихтовые леса, сменяющиеся к низу дубовыми лесами. У подножий находятся заросли вечнозеленых кустарников и лиан, а в засушливых местах – колючие кустарники (шибляк).

Высотная поясность гор Юга Сибири

Пояс гор Юга Сибири тянется от Алтая на западе до горных систем Забайкалья на востоке страны. Алтай – самые высокие горы этой системы (

Так как более высоких горных систем на территории России нет, то области высотной поясности не играют очень большой роли в природе. А горные степи испытывают значительные изменения из-за хозяйственной деятельности человека. Основная их часть распахана, а остальная территория используется как сенокосы и горные пастбища. На лесных склонах производятся лесоразработки.

Замечание 2

Горные сооружения Северо-Восточной Сибири имеют незначительную высоту. Кроме того они расположены в зоне тундры. Поэтому высотная поясность на северо-востоке России выражена нечетко.

spravochnick.ru

Горный каркас России — Урал и горы Южной Сибири. Рельеф территорий, полезные ископаемые. Климат, природные зоны.

Урок 37. Горный каркас России — Урал и горы Южной Сибири. Рельеф территорий, полезные ископаемые. Климат, природные зоны.

Цель урока: выявить особенности природы: географическое положение, черты сходства и различия геологического строения и рельефа, климата;

-анализировать схемы высотной поясности и устанавливать набор высотных поясов в горах Урала и Южной Сибири;

-находить на карте географические объекты;

-выяснять по тематическим картам влияние природных условий и ресурсов на размещение населения

Тип урока: изучение нового материала.

Оборудование: учебник, атлас, книга, тетрадь.

Ход урока

I. Оргмомент.

Приветствие класса, объявление темы и целей урока.

II. Изучение нового материала.

1.Географическое положение Уральских гор и гор Южной Сибири.

Урал (тюрк.«пояс») расположен между Русской и Западно-Сибирской равниной, вытянувшись по меридиану на 2500 км

Горы Южной Сибири вытянуты широтно на 4500 км вдоль границы РФ с Китаем и Монголией2.Тектоническое строение и рельеф.

Уральские горы расположены в герцинской складчатости. Уральские горы условно можно разделить на:

— Центральную полосу

— Зауралье

— Предуралье

Особенность Урала — разная крутизна его восточных склонов и пологих западных.

Горы Южной Сибири расположены в областях байкальской, каледонской и герцинской складчатости. Они старше.

Несмотря на то, что горы Южной Сибири старше Уральских гор, они выше. В горах Южной Сибири произошли новейшие поднятия. Внутренние процессы протекают и в настоящее время. Горный пояс Южной Сибири имеет сейсмоопасность.

3.Богатство полезными ископаемыми.

В результате разрушения древних гор на поверхность вышли коренные источники многих металлов. Краевой прогиб Предуралья и котловины и впадины гор Южной Сибири заполнены осадочными породами.

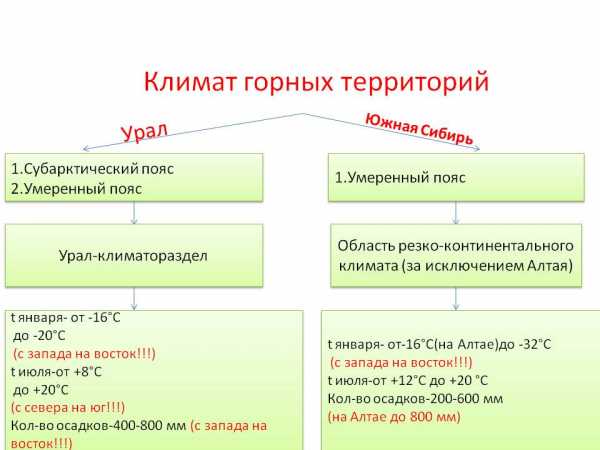

4.Климатические условия горных массивов.

5.Высотная поясность Урала

Высотная поясность гор Южной Сибири.

6. Внутренние воды

По физической карте определите, какие реки берут начало на Урале и в горах Южной Сибири.Реки гор Южной Сибири: Бия, Катунь, Обь, Лена, Витим, Алдан, Олекма, Аргунь, Шилка, Амур, Селенга, Ангара, Енисей

Водохранилища: Красноярское вдх.

Озера: Телецкое оз.,оз. Байкал.

Реки Уральских гор: Печора, Урал, Белая.

7. Горы Южной Сибири. Номенклатура

Рельеф: Алтай, г.Белуха, Западный Саян, Восточный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, хр. Танну-Ола, хр. Хамар-Дабан, Приморский хр., Баргузинский хр., Байкальский хр., Яблоновый хр., Олёкминский становик, Витимское плоскогорье, Становое нагорье, Патомское нагорье, Борщевочный хр., хр.Черского, Становой хр., Алданское нагорье, Тувинская котловина, Минусинская котловина, Кузнецкая котловина.

Урал. Номенклатура

Рельеф: Пай-Хой ,Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал ,г.Народная, г.Ямантау.

III. Закрепление изученного материала.

Беседа

IV. Домашнее задание

§ , с. . Географические объекты номенклатуры, обозначить на контурной карте.

infourok.ru

Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири

1. Перечислите характерные черты природы Урала.

Ответ:

Большая часть Урала располагается в умеренном климатическом поясе.

Вытянутость Уральских гор вдоль меридиана обусловливает большой набор природных зон в предгорьях. Через Урал к Западно-Сибирской равнине, по существу, протягиваются те зоны, которые пересекают субширотно соседнюю Восточно-Европейскую равнину в ее восточной части. В пределах Урала эти зоны отклоняются южнее’ из-за охлаждающего влияния более значительных абсолютных высот. С севера на юг полярные пустыни Новой Земли и тундра Пай-Хоя последовательно сменяются тайгой, смешанными (преимущественно мелколиственными) лесами — вплоть до луговых и сухих степей Южного Урала. Наибольшие площади расположены в умеренном климате и заняты таежными лесами. Причем в Предуралье господствует елово-пихтовая тайга, а в Зауралье к этим хвойным породам добавляется сибирский кедр, знаменитый своими кедровыми орешками (правильное название этого могучего дерева — сибирская сосна).

Урал — классический пример климатораздела. На его западных склонах выпадает примерно в 1,5 раза больше атмосферных осадков за год, и зимние температуры там несколько выше, чем на восточных. Лишь невысокие области Южного Урала (и Мугоджар в Казахстане) почти не препятствуют проникновению влажных воздушных масс Атлантики вглубь — до западных склонов Алтая и даже до высоких горных хребтов Кузнецкого Алатау и Западного Саяна.

На Урале при движении с севера на юг широтные зоны предгорий постепенно переходят вверх по склонам в аналогичные высотные пояса. Как и в предгорных районах, наибольшую площадь занимает пояс тайги на горно-подзолистых почвах. Выше обычно располагаются лиственнично-березовые редколесья и криволесья (аналог лесотундры), еще выше — участки субальпийских лугов и скудные по растительности горные тундры — кустарничковые и мохово-лишайни-ковые. Привершинные поверхности Пай-Хоя, Полярного и Приполярного Урала, а также самые высокие участки Северного и Южного Урала практически лишены растительности. Это так называемые «гольцы» — вершины и окружающие их скальные и каменистые поверхности горной пустыни. Наибольшее количество высотных поясов — в районе горы Ямантау на Южном Урале.

2. Перечислите характерные черты природы гор Южной Сибири.

Ответ:

Южная Сибирь располагается в умеренном климате, причем большая часть — в резко континентальном (за исключением Алтая). Для такого типа климата характерны чрезвычайно высокие амплитуды сезонных температур и довольно малые годовые суммы осадков. Осадки в целом последовательно уменьшаются с запада на восток, но разница в увлажнении западных (наветренных) и восточных (подветренных) склонов сохраняется. Так, западные склоны Алтая получают до 1300—1800 мм осадков в год (третий показатель в России). На подветренных склонах этот показатель резко падает — сначала до 500—600 мм (восточный Алтай), а затем и до 300—350 мм (Забайкалье). Особенно засушливыми оказываются котловины Южной Сибири, изолированные от влажных ветров окружающими горами (около 170 мм в районе котловины озера Убсу-Нур, на границе с Монголией — второе по засушливости место в России после Прикаспия). Особняком стоит Байкальская котловина (около 600 мм) за счет большой площади водной поверхности озера Байкал.

В соответствии с климатическими условиями распределяются и природные зоны — их набор меньше, чем на Урале. Особенность Южной Сибири — островная (фрагментами) многолетняя мерзлота. Поэтому обширные площади занимают светлохвойные лиственничные леса на мерзлотно-таежных почвах. Там, где мерзлоты нет (преимущественно южные области и нижние части южных склонов), доминирует темнохвойная тайга на подзолистых почвах. В пределах засушливых котловин, где коэффициент увлажнения менее 1, распространены степи — луговые на черноземах в Кузнецкой и Минусинской, сухие на каштановых почвах в Тувинской. В наиболее засушливой области в районе озера Убсу-Нур сухие степи сменяются полупустыней на бурых полупустынных почвах.

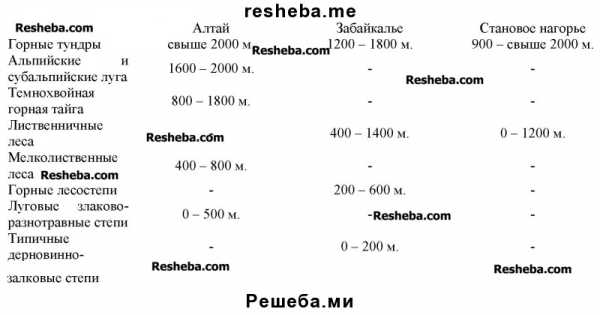

В Южной Сибири, расположенной в целом южнее, в высоких горах на! высотных поясов более пестрый. Поскольку горы Южной Сибири протягиваются субширотно и с запада на восток в целом понижаются зимние температуры, наиболее высокие пояса постепенно снижают свои границы от Алтая к Становому нагорью. Вместе с тем на западных (более увлажненных) склонах массивов границы высотных поясов располагаются обычно ниже, чем на восточных (в том числе и ледники спускаются здесь ниже).

В нижних поясах в окрестностях котловин, а также в пределах сравнительно невысоких нагорий и плоскогорий Забайкалья распространены степи на горных черноземах и горно-каштановых почвах (в районе хребта Танну-Ола встречаются и полупустыни). Степи выше сменяются таежным поясом на горно-подзолистых почвах, преимущественно лиственничным и лиственнично-кедровым (в других районах тайга начинается уже от подножий). У верхней границы леса господствуют кедровые леса, а выше тайга сменяется субальпийскими и альпийскими лугами. Наиболее высокие горные массивы Алтая, Саян и Станового нагорья, поднимающиеся выше снеговой границы, обычно называют белогорьями или белками (например, Катунские Белки на Алтае).

3. Установите соответствие между регионами и географическими объектами, которые к ним относятся.

1. Урал.

2. Горы Южной Сибири.

А. Берут начало реки Иртыш, Енисей, Лена.

Б. Высшая точка — гора Народная.

В. Высшая точка — гора Белуха.

Г. Берут начало реки Печора, Кама.

Ответ:

1 – Б, Г

2 – А, В

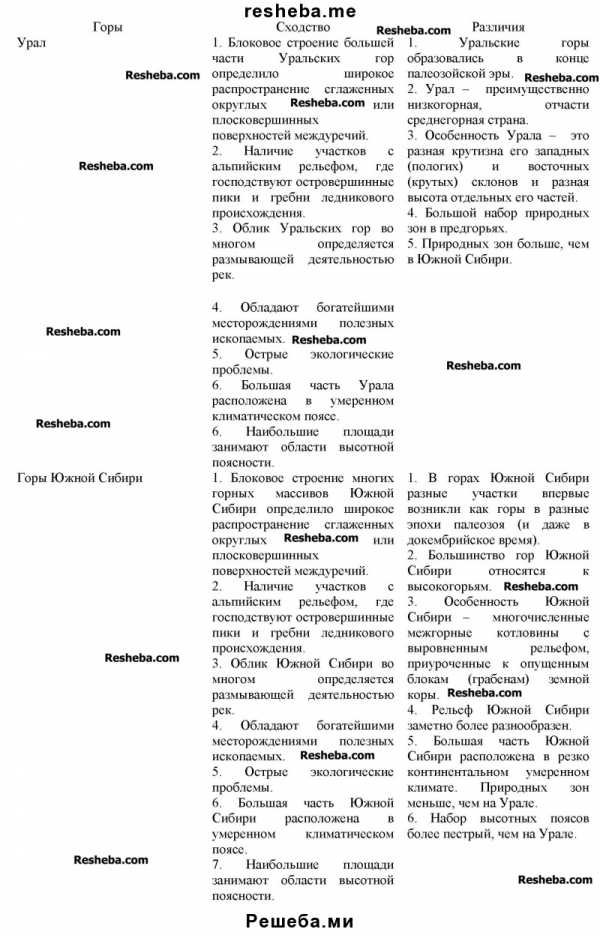

4. Используя текст параграфа, карты, установите черты сходства и различия Уральских гор и гор Южной Сибири. Заполните таблицу.

5. Используя схемы высотной поясности (см. с. 166), установите набор высотных поясов гор Южной Сибири. Чем различается высотная поясность этих гор?

6. Используя необходимые карты, выясните, как природные условия и ресурсы влияют на размещение населения на Урале и в Южной Сибири.

Ответ:

Урал:

Основные черты размещения населения Урала определяется географией промышленности. Самую высокую плотность населения имеет горнозаводской Урал – наиболее развитая в промышленном отношении часть Урала. Предуралье, и особенно равнинное Зауралье, населено значительно реже. Сильно варьирует плотность населения и между северными и южными районами. Особенно плотно заселена Удмуртия и Челябинская область, и значительно меньше – Оренбургская и Курганская области. В горнозаводской части Урала почти все население сосредоточено вдоль восточных и западных предгорий, а групповое расположение городов привело к чрезвычайно высокой плотности населения в промышленных узлах. Здесь он достигает нескольких сот человек на квадратный километр. В то же время основная часть, за исключением прижелезнодорожных полос, имеет очень редкое население – до 3 – 4 человек на 1 км2, а в северных районах и того меньше. В равнинных районах Урала плотность населения приближается к среднеуральской. Она более высокая в Предуралье и ниже в Зауралье. Существенные различия в плотности населения имеются также между лесными, лесостепными и степными районами Предуралья и Зауралья. Она колеблется от 5 человек на юге степной полосы до 50 человек в лесостепи и на юге лесной зоны. В связи с преобладанием сельского населения, доля которого в этих районах достигает 60 – 70%, здесь не наблюдается таких скачков в плотности населения, как в горнозаводской части. Плотность населения повышается лишь вдоль рек и старинных трактов и достигает местами 50 – 60 человек на 1 кв. км.

Южная Сибирь:

Южная Сибирь – это по большей части слабо освоенный край с редким населением. Горные хребты препятствуют развитию транспорта, поэтому большая часть территории отличается полным бездорожьем. Хозяйственно освоены пока лишь котловины и предгорья. Особенно высока степень хозяйственного освоения Кузнецкой котловины. Здесь созданы мощный горнодобывающий и металлургический комплексы. В остальных котловинах развивается сельское хозяйство, в основном животноводческого направления. Население концентрируется по долинам рек и вдоль Транссибирской железной дороги.

7. С помощью различных источников информации создайте образы Урала или гор Южной Сибири (по выбору).

Ответ:

Пример образа Урала:

Урал!

Завет веков и вместе-

Предвестье будущих времен,

И в наши души, точно песня,

Могучим басом входит он-

Урал!

Опорный край державы,

Ее добытчик и кузнец,

Ровесник древней нашей славы

И славы нынешней творец.

(А.Твардовский «За далью — даль»).

Пример образа Южной Сибири:

Алтай есть горная страна,

Хребтов система магистральна,

Их веер, даденный детально.

Земли застыла сверхволна.

О, ясно — дуговой расчёт

Нам неизвестной воли крепок.

Алтай природою поёт,

Всей суммой трав, деревьев веток.

Алтай – а в нём услышишь рай,

Ещё Китай припомнишь в рифму.

Весь воздух – океан, и рифу

Подобен шаровой Алтай.

8. Подготовьте сообщение об исследователях Урала или гор Южной Сибири (по выбору).

Пример сообщения об исследователях Урала

Татищев – первый исследователь Урала.

В 1720 г. Петр I послал инженера-артиллериста Василия Никитича Татищева на Урал управлять местными заводами. За два года он обследовал весь Средний Урал и часть Южного, где впервые выделил короткие хребты Зильмердак – «между рек Илина [Зилим] и Инзер» и Зигальга «при реке Юрюзань» – все три реки принадлежат бассейну Белой. Татищев правильно указал истоки Инзера и Юрюзани в массиве Ямантау. На р. Исети (система Тобола), которая берет начало «в горах Пояса, из озера Исетского», он в 1721 г. заложил город Екатеринбург и основал несколько казенных заводов. К западу от Екатеринбурга (у 57° в. д.), в Сылвинском кряже, между Сылвой и Уфой (левый нижний приток Чусовой), он описал мощные карстовые источники, выходы подземной реки (воклюзы). Татищев изучил весь приток Сылвы, Ирень, чья вода «…светла, но так противна вкусом, что скоты пить не могут. А причина… что в оную многие реки, из… известных мест вышедшие, впадают». (Близ устья Ирени находится карстовая Кунгурская ледяная пещера.)

В районе Кунгура Татищев услышал сказание «о зверемамонте», живущем под землей и оставляющем ямы и рвы во время движения. Татищев изучил эти многочисленные «следы», описал кости мамонта и в письме, опубликованном в Швеции в 1725 г., дал первое научное объяснение происхождения провальных ям, рвов и пещер и сформулировал важный вывод, лишь в XIX в. ставший (с оговорками) одним из основных положений карстоведения: пещеры и провальные ямы образуются в результате растворяющего действия воды «на плоских и высоких горах», сложенных водопроницаемыми породами и подстилающими их известняками и гипсами.

Во время разъездов по Уралу Татищев ознакомился с реками, берущими начало на восточных склонах хребта, и описал ряд притоков Тобола, в том числе Туру (1030 км) с Ницей и Пышмой и Исеть с Миассом. Он отметил обилие озер между Исетью и Миассом и кратко описал некоторые.

Пример сообщения об исследователях Южной Сибири

Первый исследователь Саянского края

О горной стране в средней части Южной Сибири, между Алтаем и озером Байкал, впоследствии получившей название Саяны, практически никаких географических сведений не имелось вплоть до начала 70-х гг. XVIII в. Первые достоверные данные об этом суровом горном крае, включающем две горные системы (Западный Саян и Восточный Саян), собрал в 1772–1781 гг. пограничный комиссар и геодезист сержант Егор Пестерев.

По поручению тобольского губернатора в течение десяти летних сезонов ежегодно он совершал поездки по долинам многочисленных горных рек, прорезающих себе дорогу в каменных ущельях, причем всегда достигал их истоков. Во время скитаний с помощью компаса и мерительной веревки он составлял карту обследуемой местности.

Две рекогносцировки верховьев Абакана, притока Енисея, – на западе и р. Чуни, система Ангары, – на востоке, выполненные летом 1772 г., позволили Е. Пестереву сделать неутешительный вывод: эти места «никем и никогда описаны не были». Затем он посетил верховья р. Кана (впадающего в Енисей справа) и его притока Агул, т. е. обследовал район Восточного Саяна близ 54° с. ш. – так называемые белогорья.

В следующие два сезона, поднявшись к истокам Уса, другого правого притока Енисея, Е. Пестерев вышел в центральную часть Западного Саяна. При спуске по реке он отметил вдоль ее левого берега высокие горы с крутыми склонами – Кургушибинский хребет. Затем в поисках истоков р. Амыла, одной из составляющих Тубу, притока Енисея, он заблудился и двинулся по течению какой-то речки, направляющейся на юго-восток. Вскоре от местных жителей он узнал, что это один из притоков верхнего Енисея (Бий-Хема). Спустившись на короткое расстояние по реке, Е. Пестерев по небольшому притоку Бий-Хема вновь вышел на водораздел близ 94° в. д., проследовал вдоль гребня центральной части Западного Саяна на северо-восток (конец августа 1774 г.) и по долине речки, впадавшей в Амыл, вернулся на равнину.

При обследовании летом 1775 г. истоков р. Oны, система Абакана, и р. Кантегира, левого притока Енисея, близ 90° в. д., Е. Пестерев открыл хребет Сайлыг-Хем-Тайга, западное окончание Западного Саяна. В последующие годы он побывал в истоках левых притоков Ангары – от Оки до Бирюсы – и, следовательно, открыл почти весь Восточный Саян, длина более 1000 км. Поднявшись к истокам р. Кизира, впадающей в Казыр, правую составляющую Тубы, он обнаружил «вершину Эльго [имеющую]… вид… высокого столба» – пик Грандиозный, 2922 м, но неверно посчитал эту гору самой высокой в Саянах (высшая точка – Мунку-Сардык, 3491 м).

Летом 1779 г., вновь посетив истоки Уса, ряда мелких рек, впадающих справа в Енисей, а также Казыра, Е. Пестерев завершил в основном открытие всего Западного Саяна, длина около 600 км. Итогом его десятилетних странствий по неизведанным горам Южной Сибири явилась первая, конечно, схематическая, географическая нарта Сани. Ему же принадлежит первая этнографическая характеристика жителей этой горной страны – бурят, тофаларов и родственных им тувинцев, тюркоязычной нации.

resheba.me

особенности рельефа и полезные ископаемые

Пояс гор Южной Сибири находится в центре Азии. Он отделяет Западно-Сибирскую равнину и Среднесибирское плоскогорье от внутренних полупустынных и пустынных плоскогорий Центральной Азии.

Эта сложнейшая система горных хребтов и массивов состоит из гор Алтая, Западного и Восточного Саяна, Тувы, Прибайкалья и Забайкалья, Станового хребта и Алданского нагорья и протягивается вдоль южных границ России от Иртыша до Приамурья на 4500 км. Можно выделить несколько характерных признаков для данной территории:

- 1. господство средневысоких и высоких складчато-глыбовых гор, которые разделены большими и малыми котловинами;

- 2. круглогодичное действие континентальных воздушных масс;

- 3. высотная поясность (горно-таежные леса и горные тундры на склонах хребтов сочетаются с лесостепными и степными участками в межгорных котловинах).

Рельеф гор Южной Сибири

Горы сформировались в результате мощных тектонических движений еще в эпохи байкальской, каледонской и герцинской складчатости на стыке крупных блоков земной коры — Китайской и Сибирской платформ. Во время палеозоя и мезозоя почти все горные сооружения были разрушены и выровнены. Таким образом современный рельеф гор Южной Сибири образовался не так давно в четвертичное время под воздействием новейших тектонических движений и процессов интенсивной речной эрозии. Все горы Южной Сибири относятся к складчато-глыбовым возрождениям.

Для рельефа гор Южной Сибири характерной чертой является контрастность и большая амплитуда относительных высот. В Основном преобладают сильно расчлененные среднегорные хребты с высотами от 800 до 2000 м. На склонах высоких альпийских хребтов с узкими гребнями и вершами до 3000-4000 м лежат ледники и вечные снега. Наиболее высоки горы Алтая, где находится высшая точка всей Сибири — гора Белуха (4506 м).

В прошлом горообразования сопровождались землетрясениями, разломами земной коры и внедрением интрузий с образованием разнообразных рудных месторождений полезных ископаемых, в некоторых районах эти процессы идут и сейчас. Этот пояс гор относится к сейсмическим районам России, сила отдельных землетрясений может достигать 5-7 баллов.

Месторождения полезных ископаемых: руда, медь, уголь

Здесь сформировались крупные месторождения железных руд в Горной Шории и Хакасии, полиметаллических на Салаирском кряже и Алтае, медных (Удоканское месторождение) и золота — в Забайкалье, олова (Шерловая гора в Читинской области), алюминиевых руд, ртути, молибдена и вольфрама. Так же этот регион богат запасами слюды, графита, асбеста и строительных материалов.

Крупные межгорные котловины (Кузнецкой, Минусинской, Тувинской и др.) сложены снесенными с хребтов рыхлыми обломочными отложениями, к которым приурочена мощная толщина каменных и бурых углей. По величине запасов Кузнецкий бассейн занимает в стране третье место, уступая лишь Тунгусскому и Ленскому бассейнам. В бассейне сосредоточено более половины общероссийских промышленных запасов коксующихся углей. По доступности для промышленного освоения (выгодное географическое положение, многие пласты залегают близко от дневной поверхности и т.д.) и высокому качеству углей этот бассейн не имеет себе равных в России. Целый ряд месторождений бурого угля открыт в котловинах Забайкалья (Гусиноозерск, Черновские копи).

Нужна помощь в учебе?

Предыдущая тема: Природные комплексы и природные ресурсы Восточной Сибири

Следующая тема:   Байкал – жемчужина Сибири: характеристика, происхождение, проблемы

Все неприличные комментарии будут удаляться.

www.nado5.ru

§49. Высотная поясность. География 8 класс Домогацких

Вспомните: В каких горах России наблюдается наибольшее число высотных поясов? От чего оно зависит?

Наибольшее число высотных поясов наблюдается на Кавказе. Их количество зависит от широты местности и высоты гор.

Проверим знания:

1. Какие деревья преобладают в светлохвойной тайге?

В светлохвойной тайге преобладают сосны и лиственницы.

2. Где в горах Южной Сибири распространены степи?

Степи распространены в у подножия гор и в межгорных котловинах.

А теперь более сложные вопросы:

1. Объясните причину различий в характере высотной поясности в различных горных системах Южной Сибири?

Нижний высотный пояс в горах всегда занят природной зоной, в которой расположен горный хребет. В горах Южной Сибири это темнохвойная (со стороны Западной Сибири), светлохвойная (со стороны Средней Сибири) тайга и степи. С высотой их сменяют заросли кедрового стланика, горные тундры, гольцы. Количество высотных поясов зависит здесь в первую очередь от характера увлажнения. Западные склоны горных хребтов, которые получают большее количество осадков, поэтому имеют большее разнообразие высотных поясов.

2. Используя карты атласа и текст учебника, расскажите о природе Алтая.

Алтай — это удивительный и очень красивый край, о котором уже сказано и написано множество восторженных слов. Золотые горы — именно так переводится Алтай с тюркских языков. Природа Горного Алтая не просто разнообразна, она необычайно контрастна: таёжные леса быстро сменяются сухими степями, невысокие холмы и горы — заснеженными пиками, а реки и озера здесь меняют свой цвет, в зависимости от времени года. Алтайские горы с их природными достопримечательностями были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». Алтайские горы представляют сложную систему хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Алтайские горы сформировались в каледонскую эпоху, но испытали вторичный подъём в мезозойскую и кайнозойскую эры. Начало формирования Алтайских гор относится к концу байкальской складчатости, когда начали возникать северо-восточные хребты. На юго-западе ещё существовало море. В каледонскую и герцинскую эпохи дно моря смялось в складки, внутренние силы выжали их вверх, образовав горную страну. На Алтае выделяются три основных типа рельефа: поверхность остаточного древнего пенеплена, ледниковый высокогорный рельеф и среднегорный рельеф. Средняя высота рельефа Горного Алтая колеблется в пределах от 1500 до 1750 метров. При этом наивысшая точка Горного Алтая — Гора Белуха имеет высоту 4509м. Район алтайских гор просто усеян большими и малыми озерами. Озера располагаются как у подножия гор, так и на высоте. Характерной особенностью рельефа Алтая является широкое распространение внутригорных разновысотных котловин. Они занимают широтные долины-грабены и относятся к областям тектонического опускания.

Алтайские горы постепенно разрушаются под действием сил природы: жара и мороз, снег и дождь, ветер и текучие воды размельчают и уносят верхние слои, обнажая плотные кристаллические породы — граниты, порфиры, мрамор. Каменные вершины растрескиваются на громадные беспорядочно нагроможденные куски. По склонам гор спускаются осыпи, состоящие из мелкого обломочного материала. В Алтайских горах имеются благоприятные условия для возникновения и развития карста: наличие растворимых горных пород — известняка, доломита, мрамора; трещиноватость пород и обилие поверхностных и подземных вод, которые по трещинам движутся в горных породах и растворяют их. В глубине закарстованных массивов образуются пещеры Алтая, на поверхности— углубления в виде воронок, колодцев, шахт, арок. На Алтае насчитывается около 300 пещер: их много в бассейне Чарыша, Ануя, Катуни. Между хребтами находятся долины, относящиеся к системе рек Бии, Катуни и левых притоков Оби. Реки образуют живописные ущелья. Вырываясь из ущелий, реки текут по межгорным котловинам, где формируют отличные террасы.

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ

1. Укажите верную последовательность смены высотных поясов Алтая:

Г) леса — альпийские луга – горные тундры – гольцы

2. Воды озера Байкал заполняют:

Б) глубокую тектоническую трещину

3. Какой минеральный ресурс наиболее характерен для гор Южной Сибири?

В) медная руда

4. В состав гор Южной Сибири входят:

А) горы Алтай

5. Максимальная глубина озера Байкал составляет:

Б) 1642 м.

6. Одним из видов местных ветров на Байкале является:

Б) баргузин

7. Какие природные комплексы характерны для котловин гор Южной Сибири?

Г) степи

8. Какой из нижеперечисленных терминов имеет отношение к Южной Сибири?

Г) гольцы

9. Выберите общую характеристику для гор Южной Сибири и Северо-Восточной Сибири:

Г) в горах развито оледенение

10. Саяны находятся на границе России с:

Б) Монголией.

resheba.me

Высотная поясность – закономерная смена природных условий, природных зон, ландшафтов в горах.

Горы являются главной причиной нарушения горизонтального расположения природных зон на земном шаре. От подножий гор к их вершинам понижается температура, возрастает количество осадков, изменяются почвы, растительность и животный мир – происходит смена природных комплексов с высотой. Набор высотных поясов – структура поясности – зависит от широтного положения гор, их удалённости от океана и высоты. Смену природных зон в горах часто сравнивают с движением по равнине в направлении с юга на север. Например, при движении вверх по склонам Кавказа мы словно перемещаемся по равнине всё дальше к северу, пересекая природные зоны Восточно-Европейской равнины в её западной части. Однако выше границы леса в горах идут не тундры, как на равнине, а субальпийские луга и кустарники. Их сменяют низкотравные альпийские луга. Вершины гор венчают лишённые растительности скалы, вечные снега и ледники.

|

|

В горах Сибири, расположенных во внутренних частях материка, все высотные пояса несут на себе отпечаток суровости климата. В лесостепном поясе здесь нет дубовых лесов. Их заменяют малотребовательные к теплу берёзовые и светлохвойные леса. В горнолесном поясе господствуют леса из лиственницы. Выше по склонам их сменяют горные тундры.

Для гор восточных окраин материка – Камчатки, Курил, Сахалина, Сихотэ-Алиня – характерны своеобразные пояса лесов из каменной берёзы и зарослей кедрового стланика. Эти пояса отсутствуют в горах других районов страны.

Нижний высотный пояс в горах зависит от того, в какой природной зоне лежит подножие гор. Верхний пояс определяется высотой гор. Чем южнее расположены горы и чем они выше, тем полнее представлен набор высотных поясов на их склонах.

bost-mix.at.ua

Урок на тему «Пояс гор Южной Сибири» (конспект урока и презентация)

Предмет: география

Класс: 8

Урок:

Тема: Пояс гор Южной Сибири, Алтайско-Саянская горная страна

Тип урока: Усвоение новых знаний и способов действий

Форма проведения урока: деловая игра

Цели:

Предметные и метапредметные: 1) Организация деятельности учащихся по изучению темы «Пояс гор Южной Сибири, Алтайско-Саянская горная страна»

2) Создание условий для развития познавательной активности,

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

развитие навыков самостоятельной работы с географ. картами,

текстом учебника, дополнительным материалом.

3) Воспитание чувства ответственности, бережного отношения к природе;

способствовать развитию коммуникативных умений и интереса к

изучаемому предмету.

4.Умение самостоятельно определять цели своего обучения

Задачи:

Предметные: формировать умения и навыки использования

разнообразных географических карт и знаний для

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.

Метапредметные: высказывать суждения, подтверждая их фактами;

формировать умения ориентироваться в окружающем мире; выбирать

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках,

Регулятивные УУД

Самостоятельно формулировать тему и цели урока после предварительного обсуждения

Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности 9самопроверка,взаимопроверка и самооценка0

Познавательные УУД

Добывать новые знания, делать выводы

Извлекать информацию, предоставленную в разных формах

Пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным.

Осуществлять анализ и синтез.

Коммуникативные УУД

Оформить свои мысли в устной форме

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать

Осуществлять сотрудничество в группе и в парах

Учиться уважительно относиться к позиции другого

Формы организации деятельности: фронтальная, работа в группах

Межпредметные связи: геология, биология, литература.

Образовательные технологии: технология деятельностного подхода, проблемнодиалогическая технология, ИКТ

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Познавательная

Регулятивная

Коммуникативная

Осуществляемые действия

Осуществляемые действия

Формируемые УУД

Осуществляемые действия

Формируемые УУД

Осуществляемые действия

Формируемые УУД

1.Мотивация

На уроках географии в 8 классе мы изучаем природу России. Мы уже изучили 5 природных территорий, сейчас ваша задача, прослушав этот текст, сделать вывод о том какова будет тема нашего сегодняшнего урока.

Установление причинно- следственных связей

Принятие учебной задачи

Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью

Нахождение общего решения

в совместной деятельности

Формулирование своего мнения с учётом высказываний других

2. Актуализация

Высказывайте свои предположения .

Изучение и подробная характеристика Пояса гор Южной Сибири цель сегодняшнего урока. Для того, чтобы достичь эту цель давайте вспомним, а по какому плану мы даем характеристику любой территории. (г.п. рельеф, климат, вн. воды, природные зоны.) Значит это и есть наши задачи.

Слушание, выдвижение предположений о целях и задачах урока…; формулировка вопросов и ответов на них

Умение сформулировать тему урока.

Умение слушать в соответствии с целевой установкой.

Принятие и сохранение учебной цели и задачи.

Беседа учащихся и учителя. Выдвижение различных предположений с использованием речевых средств.

Понимание возможности различных позиций других людей и умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии

3. Решение проблемы в малых группах. Обмен полученной информацией.

Для того, чтобы цели и задачи были решены мы с вами прежде всего должны дать характеристику географического положения, Для этого ответим на вопрос: Как название территории поможет Вам в характеристике географического положения?

Д

В дальнейшем каждая группа получит свой пакет заданий и начнет работу по характеристике одного из природных компонентов, у нас будет группа геологов, климатологов, гидрологов, биологов и журналистов, обмен информацией также предусмотрен и нашим общим результатом и будет подробная характеристика особенностей природы Пояса гор Южной Сибири После выступления каждой группы на доске будет показан контрольный вариант и вы сможете оценить свой ответ по 5-и бальной системе. Листы самооценки у вас есть.

Исследование групп при помощи учебника, дополнительного материала

Презентации географических карт

Умение доказывать, аргументировать свою точку зрения, выделять главное, осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям

Выступление одного представителя от группы

Осознанное построение речевого высказывания. Осуществление итогового и пошагового контроля по результату.

Контролирование правильности и полноты проведённого анализа содержания учебного материала в ходе заслушивания ответов членов группы.

Владение элементами коммуникативной рефлексии.

—

.

4. Диагностика формируемых умений в приобретении нового знания.

В итоге каждая группа составляет синквейн по теме Алтайско- Саянская горная страна

А сейчас ваша задача разработать и разрекламировать туристический маршрут по территории пояса гор Южной Сибири. Тематика маршрута выбирается по вашему усмотрению. Постарайтесь составить схему маршрута. План защиты:

Цель

Путь следоания

Вид транспорта

Продолжительность путешествия

Краткая характеристика объектов посещения

Ответы на вопросы.

Выбор лучших

способов

решения

Пошаговый контроль результата

Работа в группе, ответы на заданные вопросы

Выполнение учебных действий в речевой форме.

6. Рефлексия.

Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:

Сегодня я узнал…

Было интересно…

Было трудно…

Я выполнял задания…

Я понял, что…

Я почувствовал, что…

Я приобрёл…

Я научился…

У меня получилось…

Я попробую…

Меня удивило…

Урок дал мне для жизни…

.

Нахождение наилучших

Способов решения

задач.

Оценивание пути познания нового.

Умение дать адекватную оценку выполненного действия.

Работа в группах.

Умение контролировать

действия партнёра в группе. Взаимоконтроль, взаимосотрудничество

infourok.ru