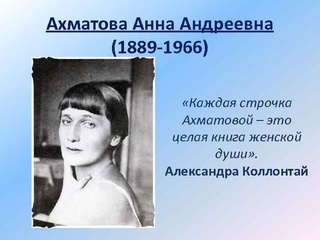

Биография Анны Ахматовой — РИА Новости, 02.03.2020

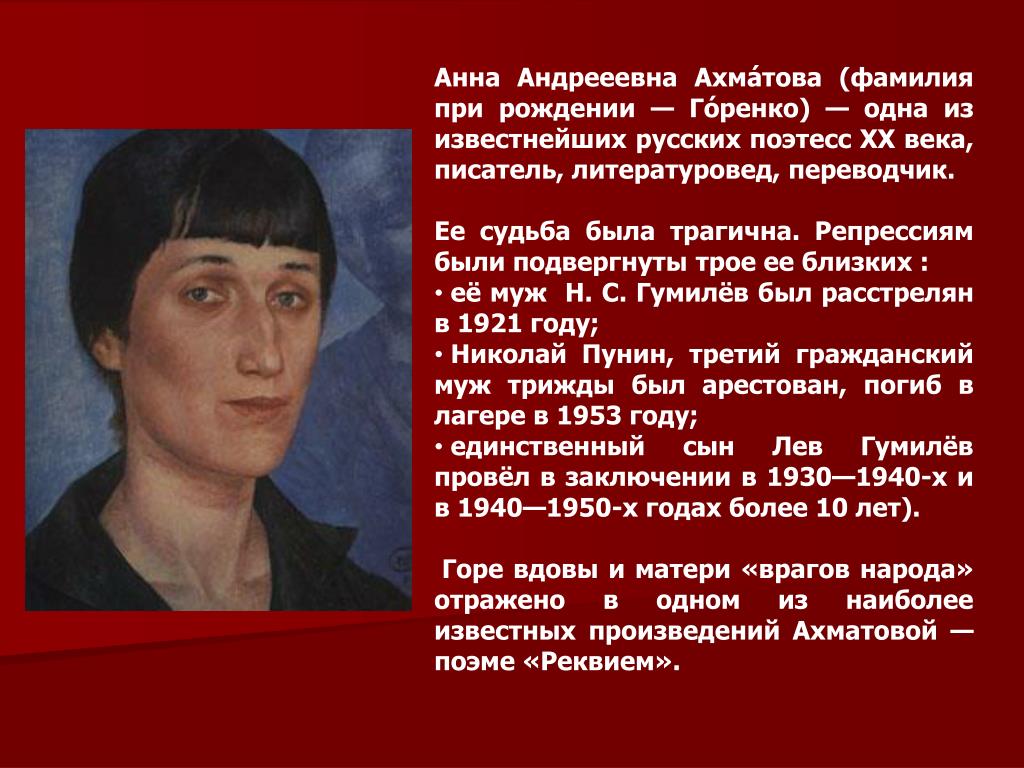

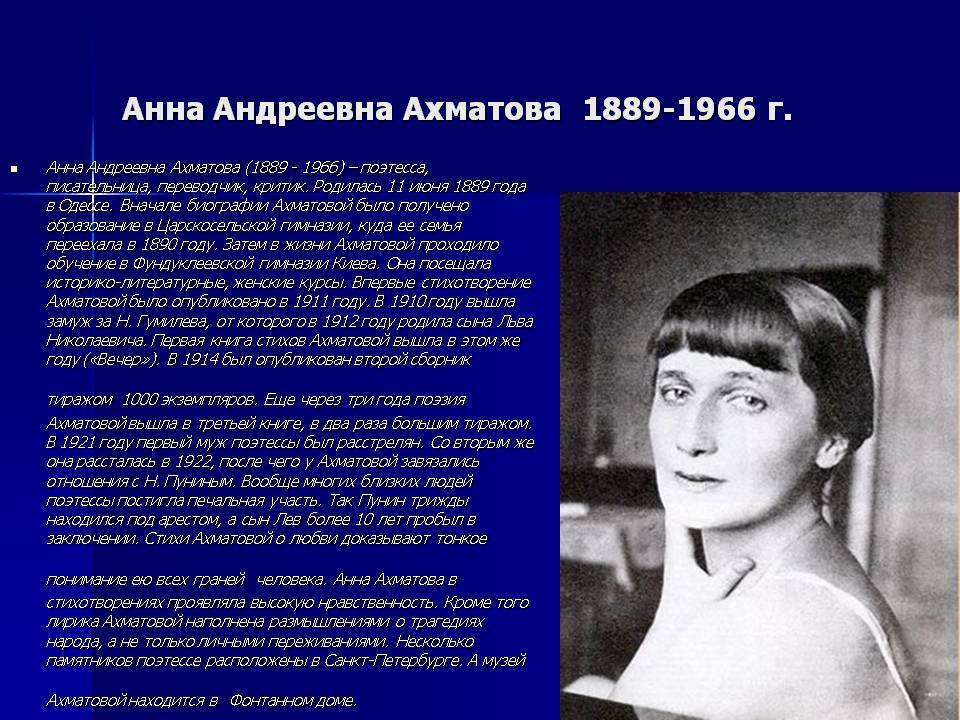

В 1910 году Анна вышла замуж за поэта Николая Гумилева (1886-1921), в 1912 году у нее родился сын Лев Гумилев (1912-1992), ставший впоследствии известным историком и этнографом.

Первые известные стихи Ахматовой относятся к 1904 году, с 1911 года она начала регулярно печататься в московских и петербургских изданиях.

В 1911 году вошла в творческую группировку «Цех поэтов», из которой весной 1912 года выделилась группа акмеистов, проповедующих возврат к естественности материального мира, к первозданным чувствам.

В 1912 году вышел ее первый сборник «Вечер», стихи которого послужили одной из основ для создания теории акмеизма. Одно из наиболее запоминающихся стихотворений сборника — «Сероглазый король» (1910).

Разлука с любимым, счастье «любовной пытки», скоротечность светлых минут — основная тематика последующих сборников поэтессы — «Четки» (1914) и «Белая стая» (1917).

Февральскую революцию 1917 года Ахматова восприняла как великое потрясение, Октябрьскую революцию — как кровавую смуту и гибель культуры.

В августе 1918 года был официально оформлен развод поэтессы с Гумилевым, в декабре она вышла замуж за востоковеда, поэта и переводчика

Владимира Шилейко (1891-1930).

В 1920 году Ахматова стала членом петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, с 1921 года работала переводчицей в издательстве «Всемирная литература».

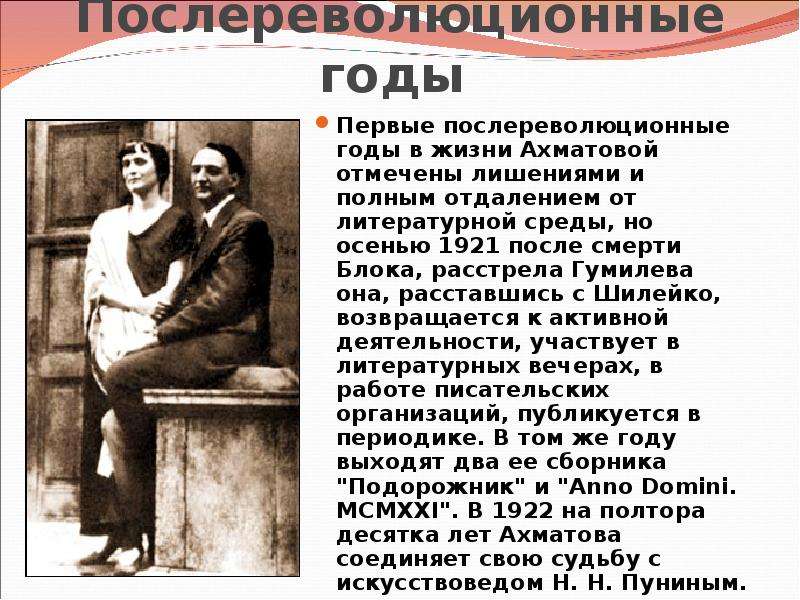

В конце 1921 года, когда были разрешены частные издательства, в «Алконосте» и «Петрополисе» вышли три книги Ахматовой: сборники «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI», поэма «У самого моря». В 1923 году пять книг стихотворений были изданы в виде трехтомника.

В 1924 году в первом номере журнала «Русский современник» были опубликованы стихотворения Ахматовой «И праведник шел за посланником Бога…» и «И месяц, скучая в облачной мгле…», послужившие одной из причин закрытия журнала. Книги поэтессы были изъяты из массовых библиотек, ее стихотворения почти перестали печатать. Не были изданы сборники стихов, подготовленные Ахматовой в 1924-1926 годах и в середине 1930-х годов.

В 1929 году Ахматова вышла из Всероссийского союза писателей в знак протеста против травли писателей Евгения Замятина и Бориса Пильняка.

В 1934 году не вступила в образованный Союз писателей СССР и оказалась за пределами официальной советской литературы. В 1924-1939 годах, когда ее стихи не печатали, Ахматова добывала средства к существованию продажей личного архива и переводами, занималась исследованием творчества Александра Пушкина. В 1933 году в ее переводе вышли «Письма» художника Питера Пауля Рубенса, ее имя значится в числе участников издания «Рукописи А. С. Пушкина» (1939).

В 1935 году были арестованы Лев Гумилев и третий муж Ахматовой — историк искусства, художественный критик Николай Пунин (1888-1953), освобожденные вскоре после ходатайства поэтессы к Иосифу Сталину.

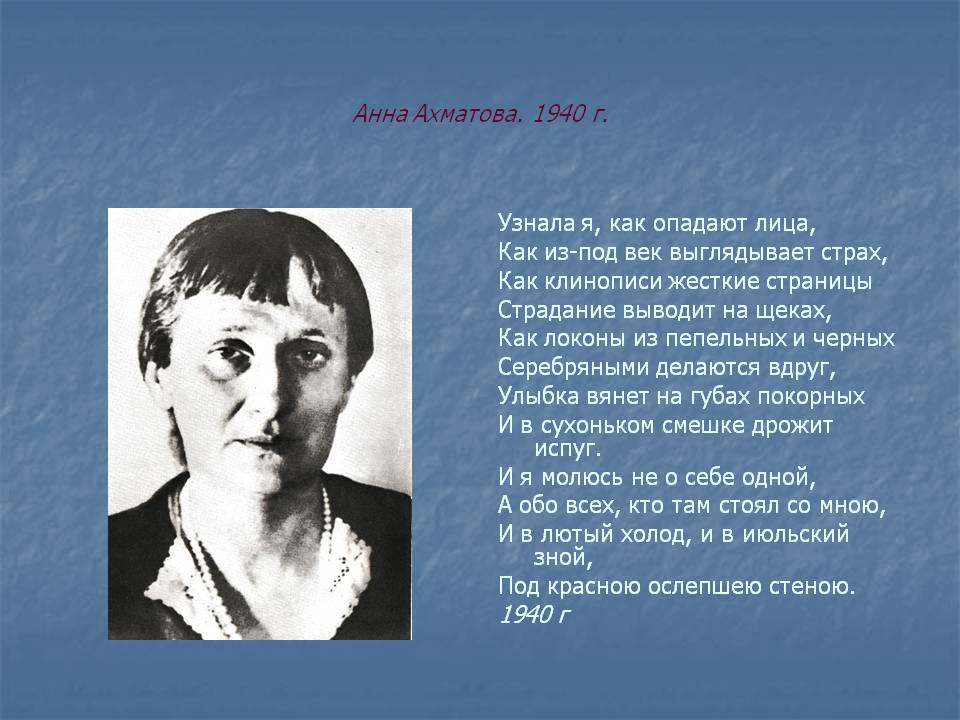

В 1938 году Лев Гумилев вновь был арестован, а в 1939 году в ленинградском НКВД было заведено «Дело оперативной разработки на Анну Ахматову», где политическая позиция поэтессы характеризовалась как «скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения». В конце 1930-х годов Ахматова, опасаясь слежки и обысков, стихи не записывала и вела замкнутый образ жизни. В это же время создавалась поэма «Реквием», ставшая памятником жертвам сталинских репрессий и опубликованная лишь в 1988 году.

В конце 1930-х годов Ахматова, опасаясь слежки и обысков, стихи не записывала и вела замкнутый образ жизни. В это же время создавалась поэма «Реквием», ставшая памятником жертвам сталинских репрессий и опубликованная лишь в 1988 году.

К концу 1939 года отношение государственной власти к Ахматовой изменилось — ей предложили подготовить к публикации книги для двух издательств. В январе 1940 года поэтессу приняли в Союз писателей, в том же году журналы «Ленинград», «Звезда» и «Литературный современник» напечатали ее стихи, в издательстве «Советский писатель» вышел сборник ее стихотворений «Из шести книг», выдвинутый на Сталинскую премию. В сентябре 1940 года книга была осуждена специальным постановлением ЦК ВКП(б) на основании докладной записки управляющего делами ЦК об отсутствии в книге связи с советской действительностью и проповеди в ней религии. В дальнейшем все книги Ахматовой, публиковавшиеся в СССР, выходили с цензурными изъятиями и исправлениями, связанными с религиозными темами и образами.

В годы Великой Отечественной войны Ахматова была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Москву, в 1941-1944 годах вместе с семьей Лидии Чуковской жила в эвакуации в Ташкенте, где написала много патриотических стихов — «Мужество», «Вражье знамя…», «Клятва» и др.

В 1943 году в Ташкенте вышла книга Ахматовой «Избранное: Стихи». Стихи поэтессы печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Ленинград», «Красноармеец».

В августе 1946 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», направленное против Анны Ахматовой. Ее обвиняли в том, что поэзия, «пропитанная духом пессимизма и упадничества», «буржуазно-аристократическим эстетством» и декадентством, вредит делу воспитания молодежи и не может быть терпима в советской литературе. Произведения Ахматовой перестали печатать, тиражи ее книг «Стихотворения (1909-1945)» и «Избранные стихи» были уничтожены.

В 1949 году были вновь арестованы Лев Гумилев и Пунин, с которым Ахматова рассталась перед войной. Чтобы смягчить участь близких, поэтесса в 1949-1952 годах написала несколько стихотворений, прославляющих Сталина и Советское государство.

Чтобы смягчить участь близких, поэтесса в 1949-1952 годах написала несколько стихотворений, прославляющих Сталина и Советское государство.

Сын вышел на свободу в 1956 году, а Пунин умер в лагере.

С начала 1950-х годов она работала над переводами стихов Рабиндраната Тагора, Косты Хетагурова, Яна Райниса и других поэтов.

После смерти Сталина стихотворения Ахматовой стали появляться в печати. В 1958 году и в 1961 году вышли ее книги стихов, в 1965 году — сборник «Бег времени». За пределами СССР были изданы поэма «Реквием» (1963), «Сочинения» в трех томах (1965).Итоговым произведением поэтессы стала «Поэма без героя», опубликованная в 1989 году.

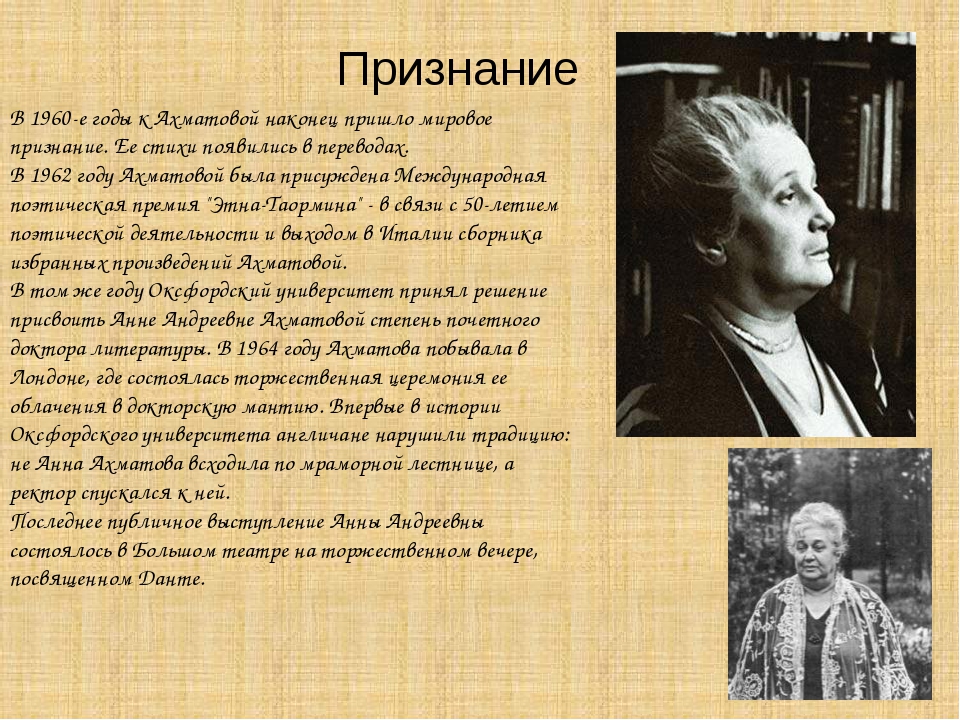

В августе 1962 года Нобелевский Комитет выдвинул Анну Ахматову на Нобелевскую премию. В 1964 году поэтесса была удостоена итальянской премии «Этна-Таормина», в 1965 году — степени доктора Оксфордского университета. Ахматова также была награждена медалью «За оборону Ленинграда» (1943).

5 марта 1966 года Анна Ахматова скончалась в подмосковном санатории в Домодедове Московской области. Ее тело было отправлено в Ленинград (Санкт-Петербург), где 10 марта в Никольском Морском соборе после панихиды было совершено отпевание. Похоронена в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.

Ее тело было отправлено в Ленинград (Санкт-Петербург), где 10 марта в Никольском Морском соборе после панихиды было совершено отпевание. Похоронена в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.

В 1967 году на могиле Ахматовой был установлен памятник по проекту Александра Игнатьева и Всеволода Смирнова.

В 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы, в Санкт-Петербурге в Фонтанном доме в южном флигеле был открыт литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой.

Весной 2006 года в Санкт-Петербурге в саду Фонтанного дома был открыт памятник поэтессе. В декабре того же года в северной столице был установлен памятник Ахматовой на набережной Робеспьера напротив тюрьмы «Кресты», где в годы сталинских репрессий находился сын Ахматовой Лев Гумилев.

Памятники поэтессе были также сооружены во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и перед школой в саду на улице Восстания.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Ахматова, Анна Андреевна — ПЕРСОНА ТАСС

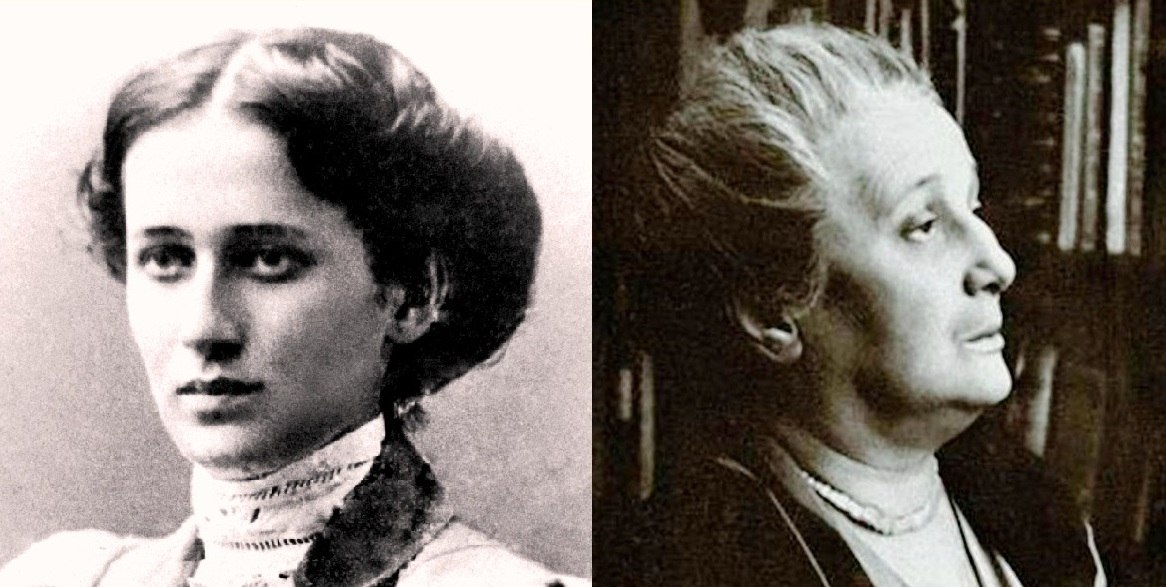

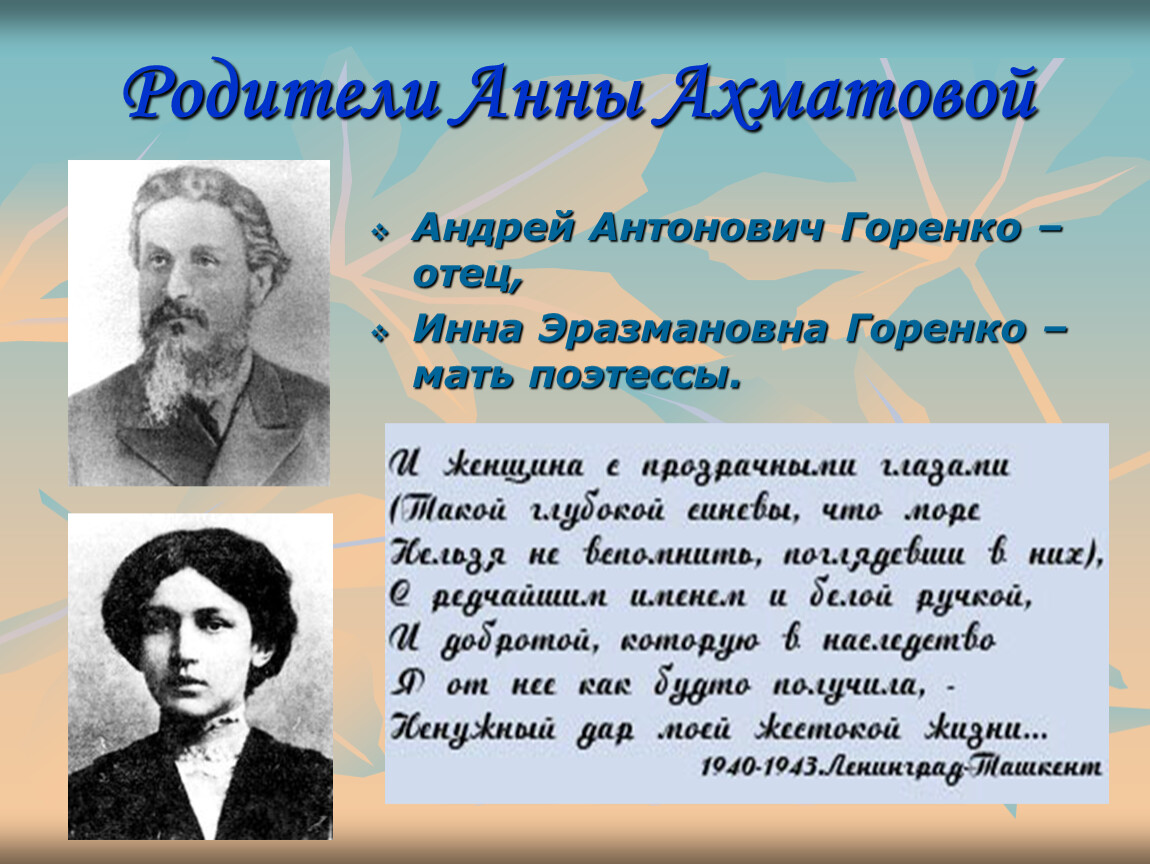

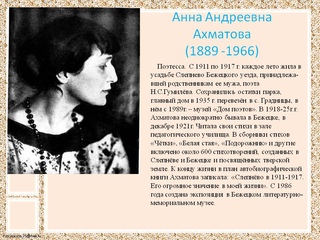

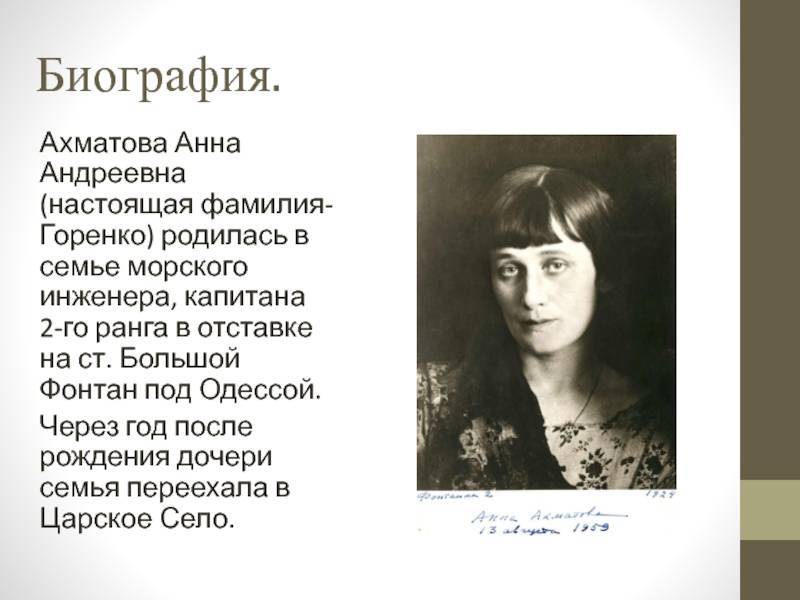

Родилась 23 июня 1889 г. в одесском пригороде Большой Фонтан, в дворянской семье. Ее отец — Андрей Антонович Горенко (1848-1915), капитан 2-го ранга в отставке, служил в корпусе инженер-механиков Черноморского флота, был преподавателем Морского училища в Петербурге, в 1890 г. поступил на гражданскую службу в Государственный контроль, в 1905 г. вышел в отставку в чине статского советника. Мать — Инна Эразмовна (урожденная Стогова, 1856-1930), потомственная дворянка, состояла в отдаленном родстве с поэтессой Анной Буниной (1774-1829).

в одесском пригороде Большой Фонтан, в дворянской семье. Ее отец — Андрей Антонович Горенко (1848-1915), капитан 2-го ранга в отставке, служил в корпусе инженер-механиков Черноморского флота, был преподавателем Морского училища в Петербурге, в 1890 г. поступил на гражданскую службу в Государственный контроль, в 1905 г. вышел в отставку в чине статского советника. Мать — Инна Эразмовна (урожденная Стогова, 1856-1930), потомственная дворянка, состояла в отдаленном родстве с поэтессой Анной Буниной (1774-1829).

В качестве литературного псевдонима выбрала фамилию прабабушки по материнской линии, которую считала принадлежащей к роду ордынского хана Ахмата, потомка Чингисхана (официально изменила фамилию на Ахматову в 1926 г.).

Образование, знакомство с Николаем Гумилевым

В 1890 г. семья Горенко переехала сначала в Павловск, затем в Царское Село, где в 1899-1905 гг. Анна училась в Мариинской женской гимназии (ныне — Царскосельская гимназия искусств им. А. Ахматовой). Там же познакомилась со своим будущим мужем — поэтом Николаем Гумилевым (1886–1921).

В 1905 г., после развода родителей, вместе с матерью уехала в Евпаторию. Спустя год переехала в Киев, где училась сначала в Фундуклеевской гимназии, а в 1908 г. поступила на юридическое отделение Киевских высших женских курсов.

В 1907 г. в парижском еженедельнике «Сириус», который издавал Николай Гумилев, под инициалами А. Г. впервые было опубликовано стихотворение поэтессы «На руке его много блестящих колец…». В апреле 1910 г. Ахматова и Гумилев обвенчались в селе Никольская Слободка под Киевом, спустя два года у них родился сын Лев (1912-1992).

Начало творчества, акмеизм

После переезда в Петербург (с 1914 г. — Петроград, с 1924 г. — Ленинград, с 1991 г. — Санкт-Петербург) Ахматова поступила на Высшие женские историко-литературные курсы Николая Раева. С 1911 г. ее стихи печатались в московских и петербургских изданиях («Новая жизнь», «Gaudeamus», «Аполлон» и др.). В том же году она вошла в творческий кружок «Цех поэтов», организованный Гумилевым и Сергеем Городецким, исполняла там обязанности секретаря. В 1912 г. члены группы объявили о появлении нового модернистского течения в русской поэзии — акмеизма, провозгласив основой своего творчества реалистичность и материальность, предметность образов и слов. Сама Анна Ахматова назвала впоследствии акмеизм «бунтом против символизма». В том же году вышел первый сборник поэтессы «Вечер», куда вошли стихотворения «Сероглазый король» (1910), «Сжала руки под темной вуалью…» (1911) и др.

В 1912 г. члены группы объявили о появлении нового модернистского течения в русской поэзии — акмеизма, провозгласив основой своего творчества реалистичность и материальность, предметность образов и слов. Сама Анна Ахматова назвала впоследствии акмеизм «бунтом против символизма». В том же году вышел первый сборник поэтессы «Вечер», куда вошли стихотворения «Сероглазый король» (1910), «Сжала руки под темной вуалью…» (1911) и др.

В 1912-1913 гг. она выступала с чтением стихов в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака», посетителями которого были Осип Мандельштам, Игорь Северянин, Надежда Тэффи, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и др., а также во Всероссийском литературном обществе, перед слушателями Высших женских (Бестужевских) курсов.

В 1914 г. Анна Ахматова издала сборник «Четки» («Звенела музыка в саду таким невыразимым горем…», «В то время я гостила на земле…» и др.), а спустя три года — «Белая стая», основу которого составили стихотворения, написанные ею в Слепневе — имении Гумилевых в Тверской губернии («Думали, нищие мы. ..», «Так много камней брошено в меня…» и др.).

..», «Так много камней брошено в меня…» и др.).

В 1918 г. после развода с Гумилевым вышла замуж за востоковеда, поэта Владимира Шилейко, однако брак фактически продлился три года. Официально супруги разошлись в 1926 г.

Послереволюционные годы, запрет на публикации

После революции Анна Ахматова работала в 1920-1922 гг. научным сотрудником библиотеки Агрономического института, в 1920 г. стала членом петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. С 1921 г. была также переводчицей в издательстве «Всемирная литература». В том же 1921 г. в свет вышли ее поэма «У самого моря» и два сборника — «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI» (с лат. — «Лето Господне 1921 г.»), неоднозначно воспринятые критиками. Многие назвали Ахматову «внутренней эмигранткой», идеологически чуждой пролетарской литературе. В своей статье «Две России. Ахматова и Маяковский» Корней Чуковский охарактеризовал поэтессу как «наследницу уходящей культуры».

В 1921 г. был репрессирован и расстрелян Николай Гумилев (реабилитирован посмертно в 1992 г. ).

).

С 1923 г. стихотворения Ахматовой в Советской России почти не публиковались. Ситуация осложнилась в 1925 г., после выхода постановления ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», где декларировалось право партии и государства на выработку идеологических концепций и контроля за литературой.

Негласный запрет на публикации Анны Ахматовой продолжался до 1939 г., по словам поэтессы, ее имя 16 лет «было вычеркнуто из списка живых». В этот период она практически не писала, занималась переводами, изучала творчество Александра Пушкина (статьи «Последняя сказка Пушкина», 1933; «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина», 1936 и др.). В 1934-1935 гг. Анна Ахматова начала работать над одним из самых значительных своих произведений — автобиографической поэмой «Реквием» (впервые полностью опубликована в Мюнхене в 1963 г., в СССР — в 1987 г.).

В 1935 г. были арестованы сын Анны Ахматовой Лев Гумилев и ее гражданский муж — искусствовед Николай Пунин. Однако вскоре оба были освобождены благодаря личному ходатайству поэтессы к Иосифу Сталину. В 1938 г. Лев вновь был арестован и спустя год приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную агитацию и участие в антисоветской организации. С Пуниным Ахматова рассталась в 1938 г. (в 1949 г. он был репрессирован, погиб в лагере в 1953 г., реабилитирован посмертно в 1957 г.).

В 1938 г. Лев вновь был арестован и спустя год приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную агитацию и участие в антисоветской организации. С Пуниным Ахматова рассталась в 1938 г. (в 1949 г. он был репрессирован, погиб в лагере в 1953 г., реабилитирован посмертно в 1957 г.).

Возобновление творческой деятельности

В 1939 г. к Ахматовой обратились из редакции «Московского альманаха» с просьбой прислать свои стихи. Издательства начали готовить к печати книги поэтессы. Союз писателей принял специальное постановление «О помощи Ахматовой», ей было выплачено пособие, увеличена пенсия. В январе 1940 г. ее приняли в Союз писателей СССР. По мнению биографов, опала с поэтессы была снята после того, как осенью 1939 г. на приеме в Кремле Сталин поинтересовался судьбой Ахматовой, стихи которой любила его дочь Светлана.

В 1940 г. в издательстве «Советский писатель» вышел сборник стихов 1912-1940 гг. под названием «Из шести книг». По предложению Алексея Толстого Ахматова была выдвинута на Сталинскую премию по литературе. Однако уже в октябре 1940 г. ЦК ВКП(б) постановил «изъять» сборник как «идеологически вредный, религиозно-мистический». В том же году поэтесса закончила поэму «Путем всея земли» и приступила к написанию «Поэмы без героя», которую считают центральной в ее творчестве.

Однако уже в октябре 1940 г. ЦК ВКП(б) постановил «изъять» сборник как «идеологически вредный, религиозно-мистический». В том же году поэтесса закончила поэму «Путем всея земли» и приступила к написанию «Поэмы без героя», которую считают центральной в ее творчестве.

С началом Великой Отечественной войны Анну Ахматову эвакуировали из блокадного Ленинграда в Москву, оттуда через Казань в Ташкент, где она жила вместе с семьей Лидии Чуковской. В 1943 г. в Ташкенте была опубликована книга Ахматовой «Избранное. Стихи». Ее произведения печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Ленинград», «Красноармеец». В 1942 г. стихотворение «Мужество» опубликовала газета «Правда». В 1943 г. Ахматова была награждена медалью «За оборону Ленинграда». В мае 1944 г. вернулась из эвакуации.

Послевоенные годы, опала и арест сына

Спустя два года Анна Ахматова вновь оказалась в опале. 14 августа 1946 г., после доклада секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, в котором творчество Ахматовой было названо «поэзией взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной», было принято постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», направленное против Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. Последнюю обвинили в «чуждой народу пустой безыдейной поэзии» и в том, что ее стихи «наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе». Обоих исключили из Союза писателей. Произведения Ахматовой перестали печатать, тиражи ее книг были уничтожены.

Последнюю обвинили в «чуждой народу пустой безыдейной поэзии» и в том, что ее стихи «наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе». Обоих исключили из Союза писателей. Произведения Ахматовой перестали печатать, тиражи ее книг были уничтожены.

В 1949 г. Лев Гумилев в третий раз был арестован и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Анна Ахматова безуспешно пыталась добиться освобождения сына (вышел на свободу в 1956 г.). В июне 1950 г. министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов представил на имя Сталина докладную записку «О необходимости ареста поэтессы Ахматовой», однако разрешения не получил.

В 1950 г. с целью доказать лояльность властям Анна Ахматова создала цикл стихов «Слава миру!» (1950), среди которых была юбилейная ода Сталину («21 декабря 1949 года»). В феврале 1951 г. по ходатайству Александра Фадеева она была восстановлена в Союзе писателей.

Последние годы жизни

С 1950-х гг. Анна Ахматова занималась переводами, в 1958 и 1961 гг. выпустила сборники стихотворений. В 1962 г. завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет (полностью напечатана в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» в 1960 г., в СССР — в 1974 г.). В 1965 г. вышел последний прижизненный сборник стихов и поэм Анны Ахматовой «Бег времени».

выпустила сборники стихотворений. В 1962 г. завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет (полностью напечатана в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» в 1960 г., в СССР — в 1974 г.). В 1965 г. вышел последний прижизненный сборник стихов и поэм Анны Ахматовой «Бег времени».

В 1965 и 1966 гг. номинировалась на Нобелевскую премию по литературе. В 1964 г. была удостоена итальянской премии «Этна-Таормина», в 1965 г. получила степень почетного доктора Оксфордского университета.

5 марта 1966 г. Анна Ахматова скончалась в санатории «Подмосковье» в Домодедове Московской области. 7 марта сообщение о смерти поэтессы было передано по Всесоюзному радио. 10 марта она была похоронена в п. Комарово под Ленинградом.

Увековечение памяти

В честь Анны Ахматовой названы улицы в Москве, Калининграде, Пушкине, Тюмени, а также в Киеве и Одессе (Украина), Ташкенте (Узбекистан) и др.

Памятники, барельефы и мемориальные доски есть в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне (Московская область), Бежецке (Тверская область), в Киеве и Одессе, в г. Таормине (Сицилия, Италия). В 2006 г. скульптура Ахматовой (архитектор Владимир Реппо, скульптор Галина Додонова) была установлена возле Воскресенской набережной Санкт-Петербурга, откуда открывается вид на следственный изолятор «Кресты». Именно там в заключении находился Лев Гумилев, а сама поэтесса, как она писала в «Реквиеме», провела в очередях в изолятор «триста часов».

Таормине (Сицилия, Италия). В 2006 г. скульптура Ахматовой (архитектор Владимир Реппо, скульптор Галина Додонова) была установлена возле Воскресенской набережной Санкт-Петербурга, откуда открывается вид на следственный изолятор «Кресты». Именно там в заключении находился Лев Гумилев, а сама поэтесса, как она писала в «Реквиеме», провела в очередях в изолятор «триста часов».

В 1989 г., к столетию со дня рождения поэтессы, в Санкт-Петербурге в Фонтанном доме был открыт литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой.

Имя поэтессы — Akhmatova — присвоено малой планете №3067, открытой в Крымской астрофизической обсерватории в 1982 г., а также кратеру на Венере.

Ахматова А.А. Основные даты жизни и творчества

1889, 11 (23) июня – родилась в Одессе в районе Большой Фонтан, в семье отставного инженера-механика флота А.А.Горенко.

1890–1905 – детство проводит в Царском Селе, где учится в Мариинской гимназии.

1905–1907 – после распада семьи мать с детьми переезжает в Евпаторию, оттуда – в Киев. Здесь Ахматова заканчивает последний класс Фундуклеевской гимназии.

Здесь Ахматова заканчивает последний класс Фундуклеевской гимназии.

1907 – поступает на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве.

Публикация первого стихотворения Ахматовой в журнале «Сириус», издававшемся поэтом Н.С.Гумилёвым в Париже.

1910 – Ахматова выходит замуж за Н.С.Гумилёва.

1911 – начинает регулярно печататься в московских и петербургских изданиях. В конце 1911 года становится членом созданного Гумилёвым поэтического объединения «Цех поэтов», в котором сформировались принципы нового литературного направления, названного акмеизмом. Членами «Цеха поэтов» были также О.Мандельштам, С.Городецкий, М.Зенкевич, В.Нарбут.

1912 – выходит первый сборник стихов Ахматовой под названием «Вечер».

1914 – в издательстве «Гиперборей» выходит второй сборник «Чётки»*, имевший большой успех и до 1923 года переизданный 8 раз.

1917 – третий сборник «Белая стая».

1918–1923 – поэзия Ахматовой пользуется большим успехом.

1921 – выходит сборник «Подорожник».

1922 – выходит сборник «Anno Domini. MCMXXI» («В лето господне 1921»). Главной темой этой книги стала гибель Н.С.Гумилева.

С середины 20-х гг. начинается травля Ахматовой в печати, возникает негласное постановление о запрещении печатать ее стихи, и имя Ахматовой исчезает со страниц книг и журналов.

1924 – с этого времени живет в «Фонтанном доме».

1925–1936 – Ахматова не пишет стихов. Трагический образ этого времени выражен в поэме «Requiem» (1936-40), изданной в Советском Союзе только в конце 80-х годов.

1940 – выходит сборник «Из шести книг».

11 апреля в газете «Ленинские искры» опубликовано стихотворение «Маяковский в 1913 году».

1941, сентябрь – запись и передача по Ленинградскому радио выступления Ахматовой.

Ноябрь – эшелон с эвакуированными писателями (среди них – А.А.Ахматова), прибыл в Ташкент.

1941–май 1944 – живёт в эвакуации в Ташкенте. В эти годы создан цикл стихов о войне. Из эвакуации Ахматова возвращается в Москву, потом в Ленинград.

1946 – связи с постановлением ЦК ВКПб о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором творчество Ахматовой было подвергнуто жесточайшей идеологической критике, она опять отстранена от литературы. Снова печатать Ахматову начинают во второй половине 50-х гг.

В послевоенные годы занимается поэтическими переводами, пишет несколько статей о творчестве А.С.Пушкина и автобиографическую прозу.

1958 – выходит книга «Стихотворения», сильно урезанная цензурой.

1963 – заканчивает «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.

1964 – посещает Италию, где ей вручают международную литературную премию Этна Таормина.

1965 – выходит сборник «Бег времени», включающий и стихи последних лет. Ахматова совершает поездку в Англию, где удостаивается звания доктора литературы Оксфордского университета, посещает Париж.

Ахматова совершает поездку в Англию, где удостаивается звания доктора литературы Оксфордского университета, посещает Париж.

1966, 5 марта – Анна Андреевна Ахматова умирает в подмосковном санатории Домодедово. Похоронена в Комарово, под Санкт-Петербургом.

УРОКИ

ПО ТВОРЧЕСТВУ А. А. АХМАТОВОЙ

Ранняя лирика Анны Ахматовой

(уроки литературы в 11 классе)

Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием»

(уроки литературы в 11 классе)

Поэзия А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой

(уроки литературы в 11 классе)

Ахматова Анна Андреевна — Центральная библиотека им. А. Ахматов

1889, 11(23) июня– родилась в поселке Большой Фонтан под Одессой

1892 – семья переехала в Царское Село

1903 – знакомство с будущим мужем Н.С. Гумилевым

1906-1907 – Анна живет у родственников в Киеве. Поступает в последний класс Фундуклеевской гимназии.

По окончании записывается на юридическое отделение Высших женских курсов

По окончании записывается на юридическое отделение Высших женских курсов1907 – в журнале «Сириус» (№2), издаваемом Н.С. Гумилевым в Париже, напечатано стихотворение А.Ахматовой «На руке его много блестящих колец…» за подписью «Анна Г.» Первое опубликованное стихотворение

1909 — Ахматова живет с матерью в Киеве, учится на Высших женских курсах

1910 – свадьба Анны Горенко и Николая Гумилева

1911 – знакомство с Блоком. Первая публикация под псевдонимом АННА АХМАТОВА – стих. «Старый портрет»

1912 – вышел в свет первый сборник стихотворений «Вечер» (изд. «Цех поэтов» (Петербург), тираж 300 экз.)

1912 – у Ахматовой и Гумилева родился сын Лев

1917 – вышел в свет сборник стихотворений А.Ахматовой «Белая стая»

1921 – вышел сборник стихотворений «Подорожник»

1921 – выход в свет сборника стихотворений «Anno Domini»

1940 – сборник «Из шести книг»

1941 — эвакуирована в Ташкент

1943 – вышел сборник «Избранное.

Стихи»

Стихи»1944 – возвратилась из эвакуации в Москву

1951 – президиум Союза советских писателей восстановил Ахматову в правах члена ССП.

1964 – вручение литературной премии Европейского сообщества писателей «Этна-Таормина» в Италии.

Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце» — такие строки написаны на доске памяти А.А. Ахматовой, установленной на одном из корпусов санатория «Подмосковье» в Домодедово, где она провела свои последние дни жизни и 5 марта 1966 года скончалась. Похоронена в поселке Комарово под Петербургом.

Изданные книги: «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921), «Anno Domini» (1923), все пять книг были составлены Анной Ахматовой, выражают ее авторскую волю. Именно эти книги открыли для читателей поэта Анну Ахматову, принесли ей всероссийскую, а затем и всемирную славу. Шестую книгу «Тростник» Ахматова впервые составила в конце 1930-х годов, публиковалась в виде раздела «Тростник» в книгах «Стихотворения» (1961) и «Бег времени» (1965). Над своей седьмой книгой Ахматова работала в течение двух последних десятилетий. Сохранилось множество ее вариантов. Она называлась «Седьмая книга», «Нечет», «Бег времени».

Над своей седьмой книгой Ахматова работала в течение двух последних десятилетий. Сохранилось множество ее вариантов. Она называлась «Седьмая книга», «Нечет», «Бег времени».

В 2013 году вышла книга А. Ахматовой «Первый бег времени: реконструкция замысла». Книга является уникальной, поскольку изначально над её созданием трудилась сама Анна Ахматова.

В одной из записных книжек Ахматова отмечала: «Вся моя биография – в моих стихах». В таком случае — откроем книгу стихов Анны Ахматовой.

Ахматова принадлежит к числу тех немногих поэтов, каждая строчка которых есть драгоценность»

Г. Иванов

К 125-летию со дня рождения выдающейся русской поэтессы А.А. Ахматовой(1889-1966), ее жизни и творчеству подготовлен библиографический указатель «Но всё-таки услышат голос мой. И всё-таки опять ему поверят».

В указатель включены книги, статьи из сборников, журналов и газет, хранящиеся в фондах ЦБС.

Жизнь и творчество Анны Ахматовой интересны не только для музейных работников и литературных критиков, но и для преподавателей-филологов, учащихся учебных заведений, читателей библиотек и всех поклонников её творчества.

Загрузить в формате PDF

К 125-летию со дня рождения Анны Ахматовой информационно-библиографический отдел подготовил и выпустил серию буклетов, посвященных ее жизни и творчеству. Она прожила долгую и очень насыщенную жизнь, в которой были войны, революции, потери и очень мало простого счастья. Ахматова сама, лучше всех критиков определила свое назначение в мире, свою судьбу и свою программу:

«Чтоб быть современнику ясным, Весь настежь распахнут поэт».

Анна Ахматова – достояние мировой культуры, уходя из этого мира, она оставила ему свою поэтическую душу, свои пронзительные слова и эти слова сама жизнь поставила в ряд прекрасных творений бессмертной русской литературы.

Личная жизнь Анны Ахматовой | Блогер Snowden на сайте SPLETNIK.RU 18 апреля 2016

Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия — Горенко) родилась в семье морского инженера, капитана 2-го ранга в отставке, на станции Большой Фонтан под Одессой.

Мать, Ирина Эразмовна, всецело посвятила себя детям, которых было шестеро.

Через год после рождения Ани семья переехала в Царское Село.

«Мои первые впечатления — царскосельские, — писала она позднее. — Зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду». В доме почти не было книг, но мать знала множество стихов и читала их наизусть. Общаясь со старшими детьми, Анна довольно рано начала говорить по-французски.

С Николаем Гумилевым, который стал ее мужем, Анна познакомилась, когда ей было всего 14. 17-летний Николай был поражен ее таинственной, завораживающей красотой: лучистые серые глаза, густые длинные черные волосы, античный профиль делали эту девушку не похожей ни на кого.

На целых десять лет Анна стала источником вдохновения для молодого поэта. Он забрасывал ее цветами и стихами. Однажды, в день ее рождения, он подарил Анне цветы, сорванные под окнами императорского дворца. В отчаянии от неразделенной любви на Пасху 1905 года Гумилев пытался покончить с собой, чем только напугал и разочаровал девушку окончательно. Она перестала с ним встречаться.

В отчаянии от неразделенной любви на Пасху 1905 года Гумилев пытался покончить с собой, чем только напугал и разочаровал девушку окончательно. Она перестала с ним встречаться.

Вскоре родители Анны развелись, и она переехала с матерью в Евпаторию. В это время она уже писала стихи, но не придавала этому особого значения. Гумилев, услышав что-то из написанного ею, сказал: «А может быть, ты лучше будешь танцевать? Ты гибкая…» Тем не менее одно стихотворение он опубликовал в небольшом литературном альманахе «Сириус». Анна выбрала себе фамилию прабабушки, чей род восходил к татарскому хану Ахмату.

Гумилев продолжал вновь и вновь делать ей предложение и трижды покушался на собственную жизнь. В ноябре 1909 года Ахматова неожиданно дала согласие на брак, принимая избранника не как любовь, но как судьбу.

«Гумилев — моя судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной», — пишет она студенту Голенищеву-Кутузову, который нравился ей значительно больше Николая.

Никто из родственников невесты не пришел на венчание, считая брак заведомо обреченным. Тем не менее венчание состоялось в конце июня 1910 года. Вскоре после свадьбы, достигнув того, к чему он так долго стремился, Гумилев охладел к молодой супруге. Он стал много путешествовать и редко бывать дома.

Весной 1912 года вышел первый сборник Ахматовой тиражом в 300 экземпляров. В этом же году у Анны и Николая рождается сын Лев. Но муж оказался совершенно не готов к ограничению собственной свободы: «Он любил три вещи на свете: за вечерней пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети. Не любил чая с малиной и женской истерики… А я была его женой». Сына забрала к себе свекровь.

Анна продолжала писать и из взбалмошной девчушки превратилась в величественно-царственную женщину. Ей начали подражать, ее рисовали, ею восхищались, ее окружили толпы воздыхателей. Гумилев полусерьезно-полушутя намекал: «Аня, больше пяти неприлично!»

Когда началась Первая мировая война, Гумилев уехал на фронт. Весной 1915 года он получил ранение, и Ахматова постоянно навещала его в госпитале. За доблесть Николай Гумилев был награжден Георгиевским крестом. При этом он продолжил заниматься литературой, жил в Лондоне, Париже и в Россию вернулся в апреле 1918 года.

Весной 1915 года он получил ранение, и Ахматова постоянно навещала его в госпитале. За доблесть Николай Гумилев был награжден Георгиевским крестом. При этом он продолжил заниматься литературой, жил в Лондоне, Париже и в Россию вернулся в апреле 1918 года.

Ахматова, чувствуя себя вдовой при живом супруге, попросила его о разводе, сообщив, что выходит замуж за Владимира Шилейко. Позднее она назвала второй брак «промежуточным».

Владимир Шилейко был известным ученым и поэтом.

Некрасивый, безумно ревнивый, неприспособленный к жизни, он, конечно, не мог дать ей счастья. Ее же привлекала возможность быть полезной великому человеку. Она считала, что между ними исключено соперничество, которое помешало браку с Гумилевым. Она часами писала под диктовку переводы его текстов, готовила и даже колола дрова. А он не позволял ей выходить из дома, сжигая нераспечатанными все письма, не давал писать стихи.

Выручил Анну друг, композитор Артур Лурье. Шилейко увезли в больницу для лечения радикулита. А Ахматова за это время устроилась на работу в библиотеку Агрономического института. Там ей дали казенную квартиру и дрова. После больницы Шилейко был вынужден переехать к ней. Но в квартире, где Анна сама была хозяйкой, домашний деспот утих. Однако летом 1921 года они расстались окончательно.

А Ахматова за это время устроилась на работу в библиотеку Агрономического института. Там ей дали казенную квартиру и дрова. После больницы Шилейко был вынужден переехать к ней. Но в квартире, где Анна сама была хозяйкой, домашний деспот утих. Однако летом 1921 года они расстались окончательно.

В августе 1921 года умер друг Анны поэт Александр Блок. На его похоронах Ахматова узнала о том, что арестован Николай Гумилев. Его обвиняли в том, что он не донес, зная о якобы готовящемся заговоре.

В Греции почти в это же время покончил с собой брат Анны Андреевны — Андрей Горенко. Через две недели Гумилева расстреляли, а Ахматова оказалась не в чести у новой власти: и корни дворянские, и стихи вне политики. Даже то, что народный комиссар Александра Коллонтай однажды отметила привлекательность стихов Ахматовой для молодых работниц («автор правдиво изображает, как плохо мужчина обращается с женщиной») не помогло избежать травли критиков. Она осталась одна и долгих 15 лет ее не печатали.

В это время она занималась исследованием творчества Пушкина, а ее бедность начала граничить с нищетой. Старую фетровую шляпу и легкое пальто она носила в любую погоду. Один из современников как-то поразился ее великолепному, роскошному наряду, который при более пристальном рассмотрении оказался поношенным халатом. Деньги, вещи, даже подарки от друзей у нее не задерживались. Не имея собственного жилья, она не расставалась лишь с двумя книгами: томиком Шекспира и Библией. Но даже в нищете, по отзывам всех, кто знал ее, Ахматова оставалась царственно величественной и прекрасной.

С историком и критиком Николаем Пуниным Анна Ахматова состояла в гражданском браке.

Для непосвященных людей они выглядели счастливой парой. Но на самом деле их отношения сложились в мучительный треугольник.

Гражданский муж Ахматовой продолжал жить в одном доме с дочерью Ириной и своей первой женой Анной Аренс, которая также страдала от этого, оставаясь в доме на правах близкого друга.

Ахматова много помогала Пунину в его литературных исследованиях, переводя для него с итальянского, французского, английского. К ней переехал сын Лев, которому к тому времени было 16 лет. Позднее Ахматова рассказывала, что Пунин мог вдруг за столом объявить резко: «Масло только Ирочке». А ведь рядом сидел ее сын Левушка…

В этом доме в ее распоряжении были только диван и маленький столик. Если она и писала, то только в постели, обложившись тетрадями. Он ревновал ее к поэзии, опасаясь, что выглядит на ее фоне недостаточно значимым. Как-то в комнату, где она читала друзьям свои новые стихи, Пунин влетел с криком: «Анна Андреевна! Не забывайте! Вы поэт местного царскосельского значения».

Когда началась новая волна репрессий, по доносу одного из сокурсников арестовали сына Льва, затем и Пунина. Ахматова бросилась в Москву, писала письмо Сталину. Их освободили, но только на время. В марте 1938 года сына вновь арестовали. Анна вновь «валялась в ногах у палача». Смертный приговор заменили ссылкой.

В Великую Отечественную войну Ахматова во время тяжелейших бомбежек выступила по радио с обращением к женщинам Ленинграда. Дежурила на крышах, рыла окопы. Ее эвакуировали в Ташкент, а после войны наградили медалью «За оборону Ленинграда». В 1945 году вернулся сын – из ссылки ему удалось попасть на фронт.

Но после небольшой передышки опять начинается черная полоса — сначала ее исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, уничтожили книгу, находившуюся в печати. Затем вновь арестовали Николая Пунина и Льва Гумилева, вина которого была лишь в том, что он сын своих родителей. Первый погиб, второй семь лет провел в лагерях.

Опалу сняли с Ахматовой лишь в 1962 году. Но до последних дней она сохранила свое царственное величие. Писала о любви и шутливо предупреждала молодых поэтов Евгения Рейна, Анатолия Неймана, Иосифа Бродского, с которыми дружила: «Только не надо в меня влюбляться! Мне это уже не нужно!»

Источник этого поста: http://www.liveinternet. ru/users/tomik46/post322509717/

ru/users/tomik46/post322509717/

А вот информация про других мужчин великой поэтессы, тоже собранная на просторах интернета:

Борис Анреп — русский художник-монументалист, литератор серебряного века, преобладающую часть жизни прожил в Великобритании.

Они познакомились в 1915 году. Познакомил Ахматову с Борисом Анрепом его ближайший друг, поэт и теоретик стиха Н.В. Недоброво. Вот как сама Ахматова вспоминает о первой встрече с Анрепом: «1915г. Вербная Суб. У друга (Недоброво в Ц.С.) офицер Б.В.А. Импровизация стихов, вечер, потом еще два дня, на третий он уехал. Провожала на вокзал».

Позднее он приезжал с фронта в командировки и в отпуск, встречались, знакомство переросло в сильное чувство с её стороны и горячий интерес с его. Как обыденно и прозаично «провожала на вокзал» и как много стихов о любви родилось после этого!

Муза Ахматовой, после встречи с Антрепом, заговорила сразу же. Ему посвящено около сорока стихотворений, в том числе, самые счастливые и светлые стихи Ахматовой о любви из «Белой стаи». Познакомились они накануне отъезда Б.Анрепа в армию. На момент их встречи ему 31 год, ей 25.

Познакомились они накануне отъезда Б.Анрепа в армию. На момент их встречи ему 31 год, ей 25.

Вспоминает Анреп: «При встрече с ней я был очарован: волнующая личность, тонкие острые замечания, а главное — прекрасные, мучительно трогательные стихи… Мы катались на санях; обедали в ресторанах; и всё это время я просил её читать мне стихи; она улыбалась и напевала тихим голосом«.

По словам Б. Анрепа, Анна Андреевна всегда носила чёрное кольцо (золотое, широкое, покрытое чёрной финифтью, с крошечным бриллиантом) и приписывала ему таинственную силу. Заветное «чёрное кольцо» было подарено Анрепу в 1916 году. «Я закрыл глаза. Откинул руку на сиденье дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. «Возьмите, — прошептала она — Вам». Я хотел что-то сказать. Сердце билось. Я взглянул вопросительно на ее лицо. Она молча смотрела вдаль«.

Словно ангел, возмутивший воду,

Ты взглянул тогда в мое лицо,

Возвратил и силу и свободу,

А на память чуда взял кольцо.

В последний раз они увиделись в 1917 году накануне окончательного отъезда Б.Анрепа в Лондон.

Артур Лурье — российско-американский композитор и музыкальный писатель, теоретик, критик, один из крупнейших деятелей музыкального футуризма и русского музыкального авангарда XX столетия.

Артур был обаятельным человеком, денди, в котором женщины безошибочно определяли притягательную и сильную сексуальность. Знакомство Артура и Анны произошло во время одного из многочисленных диспутов в 1913 году, где они сидели за одним столом. Ей было 25, ему — 21, и он был женат.

Дальнейшее известно со слов Ирины Грэм, близкой знакомой Ахматовой в то время и в дальнейшем подруги Лурье в Америке. «После заседания все поехали в «Бродячую собаку». Лурье снова очутился за одним столом с Ахматовой. Они начали разговаривать и разговор продолжался всю ночь; несколько раз подходил Гумилев и напоминал: «Анна, пора домой», но Ахматова не обращала на это внимания и продолжала разговор. Гумилев уехал один.

Гумилев уехал один.

Под утро Ахматова и Лурье поехали из «Бродячей собаки» на острова. Было так, как у Блока: «И хруст песка, и храп коня». Бурный роман продолжался один год. В стихах этого периода с Лурье связан образ царя Давида, древнееврейского царя-музыканта.

В 1919 году отношения возобновились. Ее муж Шилейко держал Ахматову взаперти, вход в дом через подворотню был заперт на ключ. Анна, как пишет Грэм, будучи самой худой женщиной в Петербурге, ложилась на землю и выползала из подворотни, а на улице ее ждали, смеясь, Артур и ее подруга-красавица, актриса Ольга Глебова-Судейкина.

Амадео Модильяни — итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников конца XIX — начала XX века, представитель экспрессионизма.

Амадео Модильяни переехал в Париж в 1906 году для того, чтобы заявить о себе, как о молодом, талантливом художнике. Модильяни в ту пору был никому неизвестен и очень беден, но лицо его излучало такую поразительную беззаботность и спокойствие, что юной Ахматовой он показался человеком из странного, непознанного ею мира. Девушка вспоминала, что в их первую встречу Модильяни был одет очень ярко и аляповато, в желтые вельветовые брюки и яркую, такого же цвета, куртку. Вид у него был довольно нелепый, но художник смог так изящно преподать себя, что показался ей элегантным красавцем, одетым по последней парижской моде.

Девушка вспоминала, что в их первую встречу Модильяни был одет очень ярко и аляповато, в желтые вельветовые брюки и яркую, такого же цвета, куртку. Вид у него был довольно нелепый, но художник смог так изящно преподать себя, что показался ей элегантным красавцем, одетым по последней парижской моде.

В тот год тоже тогда еще молодому Модильяни едва исполнилось двадцать шесть. Двадцатилетняя Анна за месяц до этой встречи обручилась с поэтом Николаем Гумилевым, и влюбленные отправились в медовый месяц в Париж. Поэтесса в ту юную пору была так красива, что на улицах Парижа все заглядывались на нее, а незнакомые мужчины вслух восхищались ee женским очарованием.

Начинающий художник несмело попросил у Ахматовой разрешение написать ее портрет, и она согласилась. Так началась история очень страстной, но такой короткой любви. Анна с мужем вернулись в Питер, где она продолжала писать стихи и поступила на историко-литературные курсы, а ее муж, Николай Гумилев уехал больше чем на полгода в Африку. Молодой жене, которую все чаще теперь называли «соломенной вдовой», было очень одиноко в большом городе. И в это время, будто бы читая ее мысли, парижский художник-красавец присылает Анне очень пылкое письмо, в котором он признается ей, что так и не смог забыть девушку и мечтает о новой встрече с ней. Модильяни продолжал писать Ахматовой письма одно за другим и в каждом из них он страстно признавался ей в любви. От друзей, побывавших в это время в Париже, Анна знала, что Амадео за это время пристрастился …к вину и наркотикам. Художник не вынес нищеты и безнадежности, к тому же обожаемая им русская девушка до сих пор оставалась далеко в чужой, непонятной ему стране.

Молодой жене, которую все чаще теперь называли «соломенной вдовой», было очень одиноко в большом городе. И в это время, будто бы читая ее мысли, парижский художник-красавец присылает Анне очень пылкое письмо, в котором он признается ей, что так и не смог забыть девушку и мечтает о новой встрече с ней. Модильяни продолжал писать Ахматовой письма одно за другим и в каждом из них он страстно признавался ей в любви. От друзей, побывавших в это время в Париже, Анна знала, что Амадео за это время пристрастился …к вину и наркотикам. Художник не вынес нищеты и безнадежности, к тому же обожаемая им русская девушка до сих пор оставалась далеко в чужой, непонятной ему стране.

Через полгода Гумилев вернулся из Африки и сразу же супруги крупно поссорились. Из-за этой ссоры обиженная Ахматова, вспомнив о слезных мольбах приехать в Париж своего парижского поклонника, внезапно уехала во Францию. На этот раз своего возлюбленного она увидела совершенно иным — худым, бледным, осунувшимся от пьянства и бессонных ночей. Казалось, что Амадео постарел сразу на много лет. Однако влюбленной Ахматовой страстный итальянец казался все одно самым красивым мужчиной на свете, обжигающим ее, как и прежде, таинственным и пронзительным взглядом.

Казалось, что Амадео постарел сразу на много лет. Однако влюбленной Ахматовой страстный итальянец казался все одно самым красивым мужчиной на свете, обжигающим ее, как и прежде, таинственным и пронзительным взглядом.

Они провели вместе незабываемых три месяца. Спустя много лет она рассказывала самым близким, что молодой человек был так беден, что не мог ее никуда пригласить и просто водил гулять по городу. В крохотной комнатке художника Ахматова позировала ему. В тот сезон Амадео написал более десяти ее портретов, которые после, якобы, сгорели во время пожара. Однако до сих пор многие искусствоведы уверяют, что Ахматова просто скрыла их, не желая показать миру, так как портреты могли рассказать всю правду об их страстных отношениях… Лишь много лет спустя, среди рисунков итальянского художника, были найдены два портрета обнаженной женщины, в которых явно угадывалось сходство натурщицы со знаменитой русской поэтессой.

Исайа Берлин- английский философ, историк и дипломат.

Первая встреча Исайи Берлина с Ахматовой состоялась в Фонтанном доме 16 ноября 1945 году.Вторая встреча на следующий день продлилась до рассвета и была полна рассказами об общих друзьях-эмигрантах, о жизни вообще, о литературной жизни. Ахматова прочла Исайе Берлину «Реквием» и отрывки из «Поэмы без героя».

Он заходил еще к Ахматовой 4 и 5 января 1946 года, чтобы проститься. Тогда же она подарила ему свой поэтический сборник. Андронникова отмечает особый талант Берлина как «чарователя» женщин. В нем Ахматова нашла не просто слушателя, а человека, который занял её душу.

Во время второго приезда в в 1956 году, Берлин с Ахматовой не встречались. Из беседы по телефону Исайя Берлин сделал выводы, что Ахматова запрещена.

Еще одна встреча была в 1965 году в Оксфорде. Темой беседы были компания, поднятая против неё властями и лично Сталиным, но и состояние современной русской литературы, пристрастия Ахматовой в ней.

Если их первая встреча произошла, когда Ахматовой было 56 лет,а ему 36,то последняя встреча произошла когда уже Берлину было 56 лет, а Ахматовой 76 . Через год её не стало.

Через год её не стало.

Берлин пережил Ахматову на 31 год.

Исайя Берлин, эта та таинственная личность, кому Анна Ахматова посвятила цикл стихотворений – знаменитое «Cinque» (Пятерица). В поэтическом восприятии Ахматовой существует пять встреч с Исайей Берлиным. Пятерица, это не только пять стихотворений в цикле «Cingue», а возможно это количество встреч с героем. Это цикл любовных стихотворений.

Многие удивляются такой внезапной, и если судить по стихотворениям, трагической любви к Берлину. «Гостем из Будущего» назвала Ахматова Берлина в «Поэме без героя» и возможно ему посвящены стихи из цикла «Шиповник цветет» (из сожженной тетради) и «Полночные стихи» (семь стихотворений). Исайя Берлин переводил русскую литературу на английский язык. Благодаря хлопотам Берлина Ахматова получила почетную степень доктора Оксфордского университета.

Сохранять достоинство и не бояться расправы: правила жизни великой Анны Ахматовой

Анна Андреевна Ахматова была человеком с очень непростой судьбой. Но при этом – сумевшей не только выжить в самые роковые годы, но и не предать себя и других. Создать, невзирая на личные трудности, поистине гениальные произведения, обессмертившие ее имя и запечатлевшие саму трагическую эпоху.

Но при этом – сумевшей не только выжить в самые роковые годы, но и не предать себя и других. Создать, невзирая на личные трудности, поистине гениальные произведения, обессмертившие ее имя и запечатлевшие саму трагическую эпоху.

Если выбирать творчество, то погружаться в это с головой

Долгие годы жизни для Анны Андреевны на первом месте была литература. Неслучайно, когда у нее родился сын Лев, то по беспристрастным воспоминаниям современников, счастливые родители –Анна Ахматова и Николай Гумилев, тратили намного больше времени на то, чтобы написать (и издать) стихотворения в честь появления своего потомства, чем на непосредственную возню с малышом.

После развода с Гумилевым Ахматова еще два раза вышла замуж, но, увы, несмотря все ее многократные поиски личного счастья, все браки великой поэтессы закончились банальным разводами (и отчасти негативом со стороны экс-мужей).

Не наживаться на поэзии

Ахматова не считала поэзию предназначенной для удовлетворения личных корыстных целей. Многие известные советские поэты и писатели сочиняли произведения (и в том числе низкопробные) во славу советских вождей и очередных пропагандистских кампаний, развертывавшихся в Советском Союзе. Они получали за это дачи, квартиры, машины, крупные денежные премии и возможность путешествовать за границу. Ахматова в 1935-м году на личной встрече со Сталиным просила за сына и мужа, которые были освобождены. Но до этого им пришлось подписать подсунутые сотрудниками органов показания, в которых содержались данные о деятельности Ахматовой, вредящей СССР. Сама Ахматова впервые при советской власти за пределы страны (в Италию) выехала только в 1964-м году, почти пятьдесят лет проведя невыездной.

Многие известные советские поэты и писатели сочиняли произведения (и в том числе низкопробные) во славу советских вождей и очередных пропагандистских кампаний, развертывавшихся в Советском Союзе. Они получали за это дачи, квартиры, машины, крупные денежные премии и возможность путешествовать за границу. Ахматова в 1935-м году на личной встрече со Сталиным просила за сына и мужа, которые были освобождены. Но до этого им пришлось подписать подсунутые сотрудниками органов показания, в которых содержались данные о деятельности Ахматовой, вредящей СССР. Сама Ахматова впервые при советской власти за пределы страны (в Италию) выехала только в 1964-м году, почти пятьдесят лет проведя невыездной.

В поэме «Реквием», которую она писала пять лет, начиная с 1935-го года, и впервые опубликованной за границей, в ФРГ в 1963-м году, Ахматова изобразила горе и страдания сотен тысяч женщин, ставших в 1930-е годы женами и матерями «врагов народа». Ахматова была одной из них.

Хранить память и любовь

Она жила наперекор всем враждебным обстоятельствам, при этом – не изменяя себе, своему прошлому, и тем идеалам, которые были для нее дороги. Ахматова сохраняла память о том, что могло исчезнуть и забыться, – для потомков. Так, она хранила у себя стихи и записи Николая Гумилева – расстрелянного, а потом замалчиваемого и запрещенного. Немногие в 1930-е годы, эпоху Большого террора, рисковали бы не только хранить тексты обвиненного в заговоре против советской власти, и даже посвящать ему свои стихи.

Ахматова сохраняла память о том, что могло исчезнуть и забыться, – для потомков. Так, она хранила у себя стихи и записи Николая Гумилева – расстрелянного, а потом замалчиваемого и запрещенного. Немногие в 1930-е годы, эпоху Большого террора, рисковали бы не только хранить тексты обвиненного в заговоре против советской власти, и даже посвящать ему свои стихи.

Когда третий ее муж, Николай Пунин был арестован, то Ахматова, в отличие от многих других, не только не отреклась от него публично, но и специально, не скрывая этого, повесила на вешалке в прихожей пунинское пальто – как знак того, что ожидает его возвращения. И это самое пальто теперь до сих пор висит на той самой вешалке, но уже в музее имени Ахматовой.

Сохранять достоинство и не бояться расправы

Ахматова никогда теряла чувства собственного достоинства. Невзирая на то, что несколько лет ее в СССР не печатали (а потом и исключили из Союза писателей). Претерпевая нищету и презрение преуспевающих окололитературных графоманов, поэтесса продолжала писать поистине бессмертные стихи. Среди них – автобиографическая поэма «Реквием», запечатлевшая внутренние муки и страсти, но не униженные просьбы и раскаянье в том, чего она не делала. Даже если ее в этом назойливо обвиняли …

Претерпевая нищету и презрение преуспевающих окололитературных графоманов, поэтесса продолжала писать поистине бессмертные стихи. Среди них – автобиографическая поэма «Реквием», запечатлевшая внутренние муки и страсти, но не униженные просьбы и раскаянье в том, чего она не делала. Даже если ее в этом назойливо обвиняли …

Многие годы Анна Андреевна тайком вела свой личный дневник, куда вписывала и то, что наверняка вызвало неодобрение бдительных органов и выслуживавшихся перед начальством литературных функционеров. Ахматова, зная, что за ней следят, подслушивают (в 1945-м году в квартире была тайно установлена специальная записывающая аппаратура), все равно не «каялась». И не участвовала в травле других поэтов, писателей, ученых и людей искусства, чтобы продемонстрировать советской власти свою лояльность.

Надеемся, что наша статья была интересной для вас! А чтобы читать книги было не только приятно, но и выгодно, мы решили подарить вам большую скидку до 60%! Подробности по ссылке: https://book24. ru/sales/5448017/

ru/sales/5448017/

До новых книг!

Ваш Book24Биография анны ахматовой. Интересные факты из жизни Ахматовой Анны Андреевны. Краткая биография

В истории России было немало выдающихся деятелей культуры, и в частности поэтов. Но многие ли хорошо знают их творчество и судьбы? Например, Анна Ахматова – как вы её себе представляете?

Рождение Анны Ахматовой

Довольно широко известно, что её настоящая фамилия – Горенко. Однако более интересен тот факт, что в ранние годы биография будущей поэтессы совершенно не указывала на творческую карьеру. Родилась и выросла она в Одессе, в семье отставного морского офицера. Уже на следующий год произошёл переезд в окрестности Петербурга. Тем не менее, каждое лето совершались поездки в Севастополь.

Интересен такой факт, связанный с творчеством Анны Ахматовой – когда гремели сражения первой мировой войны, она не разделяла ставшее почти всеобщим настроение. Но не была и принципиальным противником разворачивающихся событий. В её стихах того периода отразилась глубокая скорбь, страдание и безысходность.

В её стихах того периода отразилась глубокая скорбь, страдание и безысходность.

Падение после взлета

Важен и другой интересный факт из жизни Ахматовой – после вынужденного сворачивания поэтической карьеры в середине 1920-х годов она активно занялась исследованиями архитектурного наследия, пушкинского творчества. Это позволило поэтессе найти прибежище и скрыться от неприятных для неё инноваций.

С самого начала творческого пути сформировалась (и прослеживается во всех произведениях, вплоть до последних), типичная черта – величавость (но ни в коем случае не отвлечённая холодность!).

В последние годы Анны Ахматовой

Лишь на излёте жизни к Ахматовой пришла настоящая, всемирная слава – была вручена престижная итальянская литературная премия. Через год, в 1965 году, ей присвоили звание оксфордского почётного доктора. Это были последние лучи оттепельного времени, мельком задевшие и великую поэтессу ХХ века.

На этом любопытные факты из жизни Ахматовой не заканчиваются. Правда, некоторые из них связаны с нею самой лишь косвенно. Так, поэтесса работала в доме Чичерина, очень значимом в истории российской культуры. Там выступал Достоевский и жил Грибоедов. Из видных современников Ахматовой с домом искусств (как он стал называться) сотрудничали Блок, Маяковский и Белый. Побывал в нём однажды Герберт Уэллс.

Правда, некоторые из них связаны с нею самой лишь косвенно. Так, поэтесса работала в доме Чичерина, очень значимом в истории российской культуры. Там выступал Достоевский и жил Грибоедов. Из видных современников Ахматовой с домом искусств (как он стал называться) сотрудничали Блок, Маяковский и Белый. Побывал в нём однажды Герберт Уэллс.

Краткое знакомство Ахматовой и Модильяни обогатило культурное наследие человечества несколькими десятками неплохих картин. А позднее, в двадцатых годах, она работала делопроизводителем библиотеки Сельскохозяйственного института.

Анна Андреевна Ахматова – самая сложная и неординарная личность предыдущего столетия. Эта женщина, как и многие другие писатели Серебряного века, получала удары жизни в виде тюремного заключения, смертей и гонения власти. Анна Андреевна любила и жила, а также писала прекрасные произведения, благодаря чему и смогла войти в историю русской литературы.

1.У Анны Андреевны Ахматовой была непростая судьба.

2. Краткой биографией Ахматовой считается жизнь в стихах.

Краткой биографией Ахматовой считается жизнь в стихах.

3.Эта великая женщина родом из Одессы.

4.Ахматова – это псевдоним, выбранный в качестве фамилии прабабушки Анны.

5.Семейная фамилия Анны Андреевны Горенко.

6.Анна Ахматова писала свои стихи с ранних детских лет.

7.В биографии Ахматовой было множество путешествий, которые могли оставить след не только на ее жизненном пути, но и на творческом поприще.

8.В 1911 году весной Анна Андреевна проводила время в Париже.

9.В 1912 году Ахматова побывала в Италии.

10.В послереволюционные года Анна Андреевна Ахматова работала в библиотеке.

11.Именно там ей и удалось изучить творческий путь Пушкина.

12.Свой первый стих Ахматовой удалось написать в 11-летнем возрасте.

13.Начиная с 1935 года стихотворения этой поэтессы не печатались и длилось это очень долго.

14.Творчество Ахматовой смогло закрепиться в сердцах читателей как явление 20-го века.

15.Папа Анны Андреевны не мог оценить ее творения, потому что ему такое увлечение девочки никогда не нравилось.

16.Во время обучения в Царскосельской гимназии для женщин Ахматова встретилась с собственным супругом.

17.Анна сразу же понравилась Гумилеву — будущему мужу.

18.В 1910 году состоялась свадьба Анны.

19.К Николаю Гумилеву у Анны ответных чувств сразу не было, но вскоре она поняла, что поистине влюблена.

20.У мужа Анны Андреевны Ахматовой был роман на стороне.

21.Причиной развода Анны и Николая была якобы новая влюбленность Ахматовой, которой в действительности не было. Анна Андреевна была преданна своему супругу.

22.В 1912 году вышел первый сборник стихов Анны Ахматовой.

23.Собственную публичную жизнь Анна Андреевна резко ограничила с приходом Первой мировой войны.

24.Семья Анны Ахматовой и Николая Гумилева распалась практически сразу, но развелись они только через 4 года.

25.В браке Анны Ахматовой родился сын.

26.Сына Анны Ахматовой назвали Львом и дали ему фамилию отца.

27.В процессе собственной жизни Анна Ахматова вела дневник.

29.Об Ахматовой даже Сталин хорошо отзывался.

30.Приближение собственной смерти Анна Андреевна смогла почувствовать.

31.После смерти великой поэтессы ее читатели не забывали о ее творчестве.

32.В Калининграде назвали улицу в честь Анны Ахматовой.

33.Анна Андреевна Ахматова старалась писать только в классической стилистике.

34.Ахматова была подвержена цензуре, замалчиванию и травле.

35.До Ахматовой никто так не писал, как эта женщина.

36.Биография Анны Андреевны Ахматовой и ее супруга Николая Гумилева переплетается, и многие моменты совпадают.

37.Анна Ахматова была черноволосой девушкой.

38.Супруг Ахматовой ушел на войну в качестве добровольца.

39.У Анны Андреевны Ахматовой было огромное количество прозвищ.

40.Ахматова себя называла плохой мамой.

41.Годом больших потрясений для Ахматовой считался 1921 год.

42.Именно в этот период был расстрелян бывший муж Анны.

43.Также в этом году умер Блок, который для Анны Ахматовой считался примером.

44.Анна Ахматова смогла посвятить стих Блоку.

46.Анна Андреевна является свидетельницей двух войн.

47.Даже в Куала-Лумпуре праздновали 120-летний юбилей поэтессы.

48.Ахматова старалась совершенствоваться в творчестве.

49.После того как Анна Андреевна Ахматова умерла, ее сын понял все страдания собственной мамы и построил ей памятник.

50.Ахматова считается талантливейшей поэтессой Серебряного века.

51.В процессе каждой войны у Анны Андреевны был творческий подъем.

52.Отец поэтессы считался капитаном второго ранга.

53.Мать Ахматовой была интеллигентной женщиной.

54.С детских лет Анна изучала светский этикет и французский язык.

55.Анна Ахматова росла в интеллигентной семье.

56.Сын поэтессы был в лагерях.

57.Ахматова смогла получить докторскую степень Оксфордского университета.

58.Скончалась Анна Андреевна в подмосковном Домодедово.

60.Лишь перед собственной смертью Анна смогла сблизиться с сыном Львом.

61.Когда сына Ахматовой арестовали, она начала с другими мамами ходить к знаменитой тюрьме.

62.Анна Андреевна Ахматова работала и в доме Чичерина.

63.В ранние годы своей жизни Анна Андреевна ходила на историко-литературные курсы.

64.В Одессе и Киеве есть улица, названная в честь этой поэтессы.

65.Анна Ахматова многое мистифицировала.

66.Ахматова была злопамятным человеком.

67.Несколько раз поэтесса пыталась сжечь собственный архив.

68.Жизнь Ахматовой была наполнена хаосом.

69.Первым мужчиной в жизни Ахматовой, на которого нельзя было положиться, считался ее папа.

70.Знакомство Анны Ахматовой с будущим мужем произошло в дружеской компании.

71.Муж Анна был некрасивым.

72.Анна Ахматова при встрече с Гумилевым уже невинной не была.

73.После развода с супругом Гумилевым Анна Ахматова отдала сына свекрови.

74.Не раз Ахматова брала на себя мужские роли.

75.Поклонники часто влюблялись в Анну Андреевну Ахматову.

76.Когда Анна Ахматова почувствовала одиночество после развода с мужем, она решилась выйти замуж снова.

77.Ее избранником стал востоковед и переводчик Владимир Шилейко.

78.С новым мужем Анна жила в нищете на протяжении 3 лет.

79.Покорной Анна Ахматова никогда не была.

80.От Шилейко Ахматова смогла сбежать.

81.Жизнь Анны Ахматовой продлилась 77 лет.

82.Ахматова любила анализировать творчество Шекспира и Пушкина.

83.Ахматовой удалось получить премию «Этна-Таормина», которая вручалась в Италии.

84.Анна Андреевна была действительным членом ССП.

85.Официально признали Ахматову в качестве творца уже после того, как умер Сталин.

86.Ахматова постоянно была окружена талантливыми людьми, такими как: Найман, Бродский.

87.Когда Анна Ахматова попала второй раз в Париж, у нее закрутился роман с Амедео Модильяни.

88.Анна Андреевна Ахматова была подругой Мандельштама.

89.Даже будучи старой женщиной, Анна очаровывала представителей сильного пола.

90.Брак с Владимиром Шилейко для Анны считался «по расчету».

91.Училась Ахматова с неохотой.

92.У Анны Ахматовой было отдаленное родство с первой поэтессой Анной Буниной.

93.Ахматова всегда отрицала наличие близости с Александром Блоком, но по поводу романа с императором она никаких отрицаний не давала.

94.О своей семейной жизни с Гумилевым Анна всегда говорила с нотками сарказма.

95.До свадьбы Анна Ахматова несколько раз отказывала Гумилеву.

96.Анна также навлекла на себя гнев Сталина.

97.Анна Андреевна Ахматова могла быть разной.

98.Ахматову также знали, как прекрасного и чуткого психолога.

99.В Санкт-Петербурге есть памятники этой поэтессе.

100.Эта женщина прекрасно понимала других людей.

Девичья фамилия Анны Андреевны Ахматовой – Горенко. Но и имя, под которым поэтесса стала известна читателям, псевдонимом тоже не назовешь – это настоящая фамилия, но принадлежавшая бабушке, которая по национальности была татаркой.

Ее отец Андрей Горенко был флотским инженером, но ко времени рождения дочери 11 июня 1889 года он уже вышел в отставку. По новому календарю день рождения ее отмечают 23 июня. В семье было шестеро детей, Анна – третья по старшинству. Родились старшие дети в Одессе, но уже через год родители переехали в окрестности Петербурга, где глава семейства получил неплохую должность. Сначала семья жила в Павловске, потом перебрались на несколько верст ближе к столице, в Царское Село.

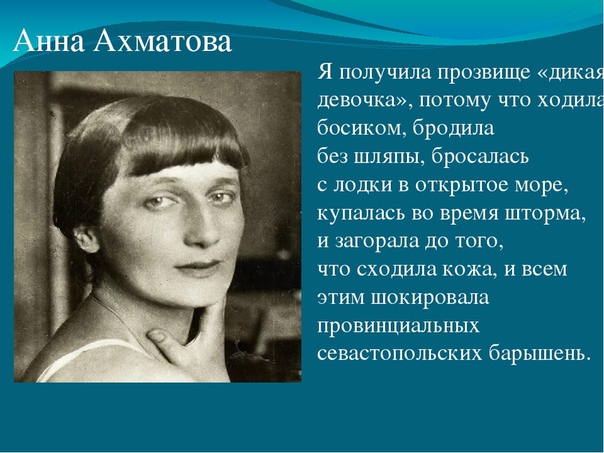

С девяти лет девочка начала учиться в Мариинской гимназии – одной из лучших в то время. На каникулы ее отправляли на юг, в окрестности Севастополя. Она любила море и отлично плавала, любила бегать босиком, за что ее окружающие считали дикаркой.

В Мариинской гимназии она проучилась до 1905 года, затем родители развелись и разъехались. Анна осталась с матерью. Они уехали на юг. Если рассказывать об этой поездке в хронологической последовательности, то сначала была Евпатория, пребывание в которой было довольно кратким, а потом — Киев, где она снова поступила в гимназию, которую окончила в 1906 году.

Чуть позже появилось одно из ее первых стихотворений, ставших очень известными — “На руке его много блестящих колец”.

Курсистка

После окончания киевской гимназии Анна Андреевна решила стать юристом. Она стала учиться на Высших женских курсах, но юриспруденция ей очень быстро надоела, поэтому, переехав в Петербург, она стала изучать литературу и историю, к которым имела большую склонность.

В 1910 году изменилась ее личная жизнь. Когда Анна еще была гимназисткой, среди ее знакомых был молодой офицер Николай Гумилев. Он писал великолепные стихи, его литературная карьера развивалась довольно быстро.Потом они несколько лет писали друг другу письма и в конце концов поженились.

Затем было заграничное путешествие – первое в жизни Ахматовой. Она побывала во Франции и в Италии. Здесь Анна познакомилась с очень интересным художником Амадео Модильяни, который рисовал с натуры ее знаменитый портрет, лучшее изображение поэтессы в молодости .

Вернувшись в Петербург, она вошла в тамошние литературные круги. Гумилев был заметной фигурой, но не менее заметной стала и его красавица-жена. Это была очень эффектная пара — оба высокого роста, изящные, овеянные талантом.

Гумилев был заметной фигурой, но не менее заметной стала и его красавица-жена. Это была очень эффектная пара — оба высокого роста, изящные, овеянные талантом.

Первые публикации Ахматовой

Стихи Аня начала писать рано. Судя по ее автобиографии, это случилось в 11 лет. Первая публикация была в 1907 году в Париже, одно из ее стихотворений взял Гумилев, издававший тогда свой журнал “Сириус”. Подписано оно было именем и первой буквой фамилии. Журнал вскоре перестал выходить.

Список публикаций, которые относятся к 10-м годам, довольно велик. Ее охотно печатали в журнале “Новая жизнь”, “Русская мысль” и в других. В это время в России были чрезвычайно популярны различные модернистские литературные направления. Сначала это был символизм, в начале века ему на смену пришел акмеизм, представители которого особенно ценили точность слова и конкретику. Анна Горенко примкнула к последнему течению.

Первые ее сборники, вышедшие в 1912 и 1914 году, были типично акмеистскими. Это были книжки “Вечер” и “Четки”. Она подписывалась как Ахматова. Отец очень не хотел, чтобы в литературных публикациях фигурировал автоним его дочери — Анна Горенко – он считал поэзию баловством. Впрочем, и сама Ахматова впоследствии относилась к содержанию своих первых стихов довольно плохо. Сборник “Четки” ей самой нравился больше, пользовался большим успехом у читателей и еще до революции выдержал несколько переизданий. Это было уже настоящее творчество.

Это были книжки “Вечер” и “Четки”. Она подписывалась как Ахматова. Отец очень не хотел, чтобы в литературных публикациях фигурировал автоним его дочери — Анна Горенко – он считал поэзию баловством. Впрочем, и сама Ахматова впоследствии относилась к содержанию своих первых стихов довольно плохо. Сборник “Четки” ей самой нравился больше, пользовался большим успехом у читателей и еще до революции выдержал несколько переизданий. Это было уже настоящее творчество.

1912 год был очень важным в ее жизни не только потому, что вышел первый сборник, к которому она в зрелые годы относилась очень скептически. В этом году родился ее единственный сын Левушка – Лев Николаевич Гумилев. Других детей у нее не было.

Революционные годы

В предреволюционные годы Ахматова работала над своей третьей книгой — “Белая стая”, которая и вышла в 1917 г. Тираж ее был по тем временам гигантским – две тысячи экземпляров.

Личная жизнь меж тем складывалась не очень хорошо. В петербургских литературных салонах Ахматова стала даже более заметной, чем Гумилев. Она была, к тому же, красива и нравилась мужчинам. Некоторые историки литературы называют главной причиной охлаждения их отношений именно этот факт. Но стопроцентно этого утверждать, конечно, нельзя. Время было очень неспокойное, когда распадались даже самые крепкие семьи. Гумилевы расстались в 1918 году.

Она была, к тому же, красива и нравилась мужчинам. Некоторые историки литературы называют главной причиной охлаждения их отношений именно этот факт. Но стопроцентно этого утверждать, конечно, нельзя. Время было очень неспокойное, когда распадались даже самые крепкие семьи. Гумилевы расстались в 1918 году.

Анна почти сразу же вышла замуж второй раз. Новым ее избранником стал Владимир Шилейко – известный востоковед, который тоже писал стихи. Союз этот просуществовал всего три года, хотя развелись они позднее. При разводе в ее паспорте уже стояла фамилия “Ахматова”.

Важно! Гумилева она из вида не теряла, и события Кронштадтского мятежа 1921 года, после которого Николай Степанович был расстрелян, произвели на нее очень тяжелое впечатление.

Тяжелые двадцатые

Двадцатые годы были для поэтессы временем очень сложным. Ее ни на минуту не оставляли в покое, она постоянно ощущала, что за ней следит НКВД – так оно и было на самом деле. Книги ее либо вообще не хотели брать в издательства, либо их нещадно увечила цензура.

Книги ее либо вообще не хотели брать в издательства, либо их нещадно увечила цензура.

Последние сборники, которые ей удалось напечатать без особых купюр, был “Подорожник”. Это произошло в 1921 году, еще до казни Гумилева. Чуть позже, уже после его гибели, вышло самое главное произведение тех лет — сборник “Anno Domini MCMXXI”.

Годы молчания

Примерно с 1925 года и почти до войны Ахматову практически не печатали. Предыдущие ее сборники не соответствовали новой идеологии, а стихи ее объявили упадническими и антикоммунистическими. Она писала в стол, и многие ее рукописи тех лет затерялись. Личную жизнь скрашивал искусствовед Николай Пунин. Отношения они не оформляли.

В середине 30-х гг. жизнь Ахматовой стала совсем тяжелой. Осенью 1935 года были арестованы почти одновременно оба ее близких человека – гражданский муж и сын. В первый раз их отпустили, но это было только началом. Большой террор был еще впереди. Через три года Лев Николаевич вновь оказался в тюрьме, на сей раз – на пять лет. С Пуниным Ахматова рассталась, и как раз в это время его вновь арестовали.

С Пуниным Ахматова рассталась, и как раз в это время его вновь арестовали.

Она ждала сына, постоянно носила ему передачи, бродила в окрестностях “Крестов” — знаменитой ленинградской тюрьмы. Об этих событиях она написала свой “ ”.

В конце 30-х у нее появилась возможность напечатать новый сборник “Из шести книг”. Произошло и еще одно событие, дававшее хоть какие-то надежды на благоприятный исход дела ее сына – она подала заявление в Союз писателей, и в 1938 году ее туда приняли.

Эвакуация

Летом 1941 года Ахматова находилась в Ленинграде. Осенью началась блокада. Врачи велели поэтессе выехать из города. Ее перевезли в столицу, откуда она отправилась сначала в Татарстан, а потом и в Ташкент, где жила вплоть до весны 1945 года и даже выпустила сборник стихов.

В Ленинград она вернулась одной из первых. Война только что закончилась, город был сильно разрушен. Жизнь вроде бы стала налаживаться, голода уже не было, город постепенно отстраивался, и даже Левушку выпустили из лагеря.

Ленинградское дело

Однако все оказалось далеко не столь радужным. Членство в Союзе писателей давало некоторые гарантии, но оно же являлось и механизмом, позволяющим влиять на автора.

Гром грянул в 1946 году. Вышло печально знаменитое постановление, решившее судьбу журналов “Звезда” и “Ленинград”. В этом постановлении Ахматову очень сильно критиковали. Ее товарищем по несчастью оказался Михаил Зощенко. Дело закончилось изгнанием обоих из писательской организации.

В стране началась очередная волна террора. В 1949 году сын Анны Андреевны снова был арестован, на сей раз пятью годами дело не ограничилось. Его отправили в исправительно-трудовой лагерь на целых десять лет. Незадолго до этого такой же срок получил и Николай Пунин, который в итоге в лагере погиб.

Анна Андреевна пыталась выручить сына, обращалась с просьбой непосредственно к и даже написала цикл стихов, который до сих пор ставят ей в укор. Назывался цикл “Слава миру!”. Особого действия на карательные органы это не возымело, но саму Ахматову восстановили в Союзе писателей, и она даже участвовала в его съезде в 1954 году.

Вышел из заключения Лев Николаевич, это случилось в 1956 году. Он был реабилитирован, но считал, что мать ничего не сделала, чтобы его вызволить. Отношения у них оставались сложными.

Последние годы жизни Ахматовой

В конце 50-х гг. Ахматову стали снова печатать. В 1958 году вышел большой сборник ее стихов, затем была дописана и увидела свет “Поэма без героя”. О ней вспомнили, ей стали вручать награды – в Италии и в Англии, она даже стала почетным доктором Оксфорда.

Но 5 марта 1966 года поэтесса, которая в тот момент лечилась в санатории под Москвой, умерла. В качестве причины смерти врачи указали сердечную недостаточность. Погребение было весьма торжественным, об этом даже объявили по Центральному радио. Гроб привезли в Ленинград, было отпевание, что в те годы совсем не приветствовалось, а потом и гражданская панихида. Похоронена она недалеко от Ленинграда — могила находится в Комарово.

- Ахматова всегда чувствовала свою таинственную связь с и считала ее мистической.

- Анна Андреевна любила украшения, особенно кольца, и считала, что камни имеют чудодейственную силу.

- С детских лет Анна болела туберкулезом и постоянно лечилась, пребывала в страхе скорой смерти. В итоге — незадолго до смерти болезнь отступила.

- Одним из последних ее посетителей был Иосиф Бродский.

Еще больше интересных фактов о личности Анны Ахматовой смотрите в предложенном видео.

Праздник в семье отставного инженера российского флота Горенко и, как впоследствии оказалось, всей русской поэзии пришёлся на 11 (23) июня 1889 года, когда у потомственного дворянина родилась дочь Анна.

Мать будущей поэтессы И.Э. Стогова являлась дальней родственницей Анны Буниной, позже Горенко Анна Андреевна возьмёт себе псевдоним Анна Ахматова. Как считала поэтесса, по материнской линии, её предком был хан Золотой Орды Ахмат, оставим это на усмотрение Анны.

Юность

Многие ошибочно называют место рождения поэтессы Одессу, это не совсем верно, так как она родилась на станции Большой Фонтан, недалеко от Одессы-мамы. Впрочем, место рождения не сыграло значимой роли в судьбе Анны, так как уже через год после её рождения семья переезжает в Царское Село, где юная поэтесса поступает в Мариинскую гимназию. Жизнь в Царском Селе оставила вечный след в душе Ахматовой, этому месту посвящено немало произведений.

Впрочем, место рождения не сыграло значимой роли в судьбе Анны, так как уже через год после её рождения семья переезжает в Царское Село, где юная поэтесса поступает в Мариинскую гимназию. Жизнь в Царском Селе оставила вечный след в душе Ахматовой, этому месту посвящено немало произведений.

Когда Анне было 17 лет, в 1905 году, родители разводятся, и мать с дочерью переезжают в Евпаторию, где Ахматова-Горенко оканчивает Киево-Фундуклеевскую гимназию (1907) и юридическое отделение женских курсов. Юриспруденция никак не привлекала Анну в будущем, по её личному уверению, от того обучения она почерпнула только один плюс – выучила латынь. Впоследствии латынь поможет поэтессе выучить итальянский язык. В тяжёлый период жизни Ахматовой приходилось зарабатывать переводами – это помогало свести концы с концами.

Замужество и первый сборник

1910 год стал во многом судьбоносным в судьбе Ахматовой, ведь именно в этом году она венчается с Николаем Гумилёвым, с которым была знакома до этого 7 лет. Кстати, Гумилёв оказался не только мужем Анны, но и её первым издателем, правда, это произошло ежё до венчания, в 1907 году. В эти годы Гумилёв издавал в Париже журнал «Сириус», на его страницах и было опубликовано стихотворение «На руке много блестящих колец».

Кстати, Гумилёв оказался не только мужем Анны, но и её первым издателем, правда, это произошло ежё до венчания, в 1907 году. В эти годы Гумилёв издавал в Париже журнал «Сириус», на его страницах и было опубликовано стихотворение «На руке много блестящих колец».

Медовый месяц в Париже – что может быть лучше для начала долгой и счастливой жизни, к сожалению, выполнить его Ахматовой удалось только по части первой, счастье вскоре стало обходить Анну стороной.

Возвращаясь к биографии, отметим ещё одну роль, которую сыграл Гумилёв в становлении Анны Ахматовой как поэтессы. Он не только ввёл Анну в литературный мир Петербурга, но и помог в издании в 1912 году первого сборника поэтессы под названием «Вечер». Из известных стихотворений сборника отметим «Сероглазого короля «, в целом первая официальная проба пера не вывела Ахматову на пьедестал русских поэтов. Год издания первого сборника стал и годом рождения Льва Гумилёва – единственного сына Николая и Анны. Отзывы о первом сборнике стихов положительные, а некоторая критика от Блока это скорее плюс, ибо великий русский поэт бездарность не захотел бы даже критиковать.