Краткая биография чаковский — Сборник Биографий

Чуковский Корней Иванович (1882 — 1969). Краткая биография

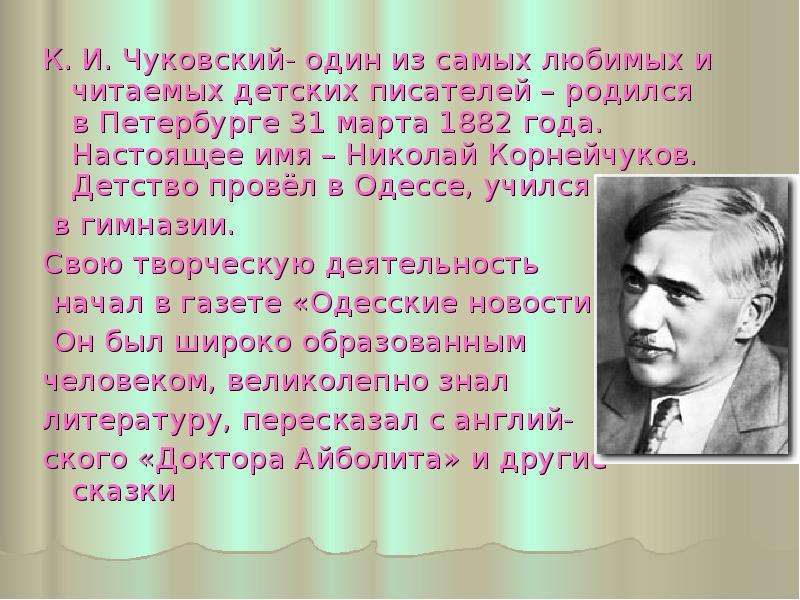

Корней Иванович Чуковский (имя при рождении — Николай Васильевич Корнейчуков, 19 (31) марта 1882, Санкт-Петербург — 28 октября 1969, Москва) — русский и советский поэт, публицист, критик, также переводчик и литературовед, известен в первую очередь детскими сказками в стихах и прозе. Отец писателей Николая Корнеевича Чуковского и Лидии Корнеевны Чуковской.

Краткая биография:

Родился 19 марта (31 н.с.) в Петербурге. Когда ему было три года, родители развелись, он остался с матерью. Жили на юге, в бедности. Учился в одесской гимназии, из пятого класса которой был исключен, когда по специальному указу учебные заведения “освобождали” от детей “низкого” происхождения.

С юношеских лет вел трудовую жизнь, много читал, изучил самостоятельно английский и французский языки.

Обратите внимание

В 1901 начал печататься в газете “Одесские новости”, в качестве корреспондента которой был в 1903 направлен в Лондон.

После возвращения поселился в Петербурге, занялся литературной критикой, сотрудничал в журнале “Весы”.

В 1905 Чуковский организовал еженедельный сатирический журнал “Сигнал” (финансировал его певец большого театра Л. Собинов), где помещались карикатуры и стихи антиправительственного содержания. Журнал подвергся репрессиям за “поношение существующего порядка”, издатель был приговорен к шести месяцам заключения.

После революции 1905 — 1907 критические очерки Чуковского появились в различных изданиях, позднее были собраны в книгах “От Чехова до наших дней” (1908), “Критические рассказы” (1911), “Лица и маски” (1914) и др.

В 1912 Чуковский поселился в финском местечке Куоккола, где подружился с И. Репиным, Короленко, Андреевым, А. Толстым, В. Маяковским и др.

Позднее он напишет мемуарно-художественные книги об этих людях. Многогранность интересов Чуковского выразилась в его литературной деятельности: издал переводы из У.

Уитмена, изучал литературу для детей, детское словесное творчество, работал над наследием Н. Некрасова, своего любимого поэта.

Выпустил книгу “Некрасов как художник” (1922), сборник статей “Некрасов” (1926), книгу “Мастерство Некрасова” (1952).

Важно

В 1916 по приглашению Горького Чуковский стал руководить детским отделом издательства “Парус” и начинает писать для детей: стихотворные сказки “Крокодил” (1916), “Мойдодыр” (1923), “Муха-цокотуха” (1924), “Бармалей” (1925), “Айболит” (1929) и др.

Чуковскому принадлежит целая серия книг о мастерстве перевода: “Принципы художественного перевода” (1919), “Искусство перевода” (1930, 1936), “Высокое искусство” (1941, 1968). В 1967 вышла книга “О Чехове”.

В последние годы жизни он выступал со статьями-эссе о Зощенко, Житкове, Ахматовой, Пастернаке и многих других.

В возрасте 87 лет К. Чуковский умер 28 октября 1968. Похоронен в Переделкино под Москвой, где он жил долгие годы.

Награды

Чуковский был награждён орденом Ленина (1957), тремя орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями. В 1962 г. ему была присвоена в СССР Ленинская премия, а в Великобритании удостоен степени Доктора литературы Honoris causa Оксфордского университета.

В 1962 г. ему была присвоена в СССР Ленинская премия, а в Великобритании удостоен степени Доктора литературы Honoris causa Оксфордского университета.

Список произведений для детей:

Сказки

Собачье царство (1912)

Крокодил (1916)

Тараканище (1921)

Мойдодыр (1923)

Чудо-дерево (1924)

Муха-цокотуха (1924)

Бармалей (1925)

Путаница (1926)

Федорино горе (1926)

Телефон (1926)

Краденое солнце (1927)

Айболит (1929)

Айболит и воробей

Английские народные песенки

Топтыгин и Лиса (1934)

Одолеем Бармалея! (1942)

Приключения Бибигона (1945—1946)

Топтыгин и Луна

Цыплёнок

Что сделала Мура, когда ей прочли сказку «Чудо-дерево»

Приключения белой мышки

Так и не так

Джек — покоритель великанов

Храбрый Персей

Доктор Айболит (По Хью Лофтингу)

Стихи для детейОбжора

Слониха читает

Закаляка

Поросёнок

Ёжики смеются

Бутерброд

Федотка

Черепаха

Свинки

Огород

Песня о бедных сапожках

Верблюдица

Головастики

Бебека

Радость

Пра-пра-правнукам

Ёлка

Муха в бане

Курица

Источник: http://www. uskazok.ru/2015/08/chukovskij-kornej-ivanovich.html

uskazok.ru/2015/08/chukovskij-kornej-ivanovich.html

Петр Ильич Чайковский

Петр Ильич Чайковский известен как один из величайших композиторов не только в России, но и во всем мире. За свои 53 года жизни он написал более 80 музыкальных произведений, в том числе 10 опер и 3 балета.

Краткая биография композитора

Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в Вятской губернии Российской империи (современный город Воткинск в Удмуртии). Его отец – Илья Петрович Чайковский, выдающийся русский инженер. Мать – Александра Андреевна Ассиер, дочка крупного таможенного чиновника, который был родом из Франции.

Родители Петра Ильича любили музыку. Его мать играла на фортепиано и пела, в доме стоял механический орган — оркестрина, в исполнении которого маленький Пётр впервые услышал «Дон Жуана» Моцарта. Пока семья жила в Воткинске, им часто доводилось слышать по вечерам мелодичные народные песни рабочих завода и крестьян.

Детство Чайковского

Чувствительность натуры Петра Ильича проявилась в раннем детстве. Француженка гувернантка Фанни Дюрбах, которую он обожал, сразу заметила в 7-летнем мальчике нежную душу, тягу ко всему прекрасному. Она приоткрыла ему мир искусства, рассказывала о жизни композиторов.

В родительском доме в Воткинске был механический орган. В него вставлялись валики с крючочками, заводилась пружина, и в комнате звучали отрывки из популярных опер Россини, Беллини, Моцарта.

Маленький Петя слушал оркестрино часами. Фанни не раз заставала мальчика в слезах. Втайне от взрослых он садился за фортепиано и повторял услышанное по памяти.

Учеба

В 1849 году семья переехала в город Алапаевск, а в 1850 году — в Санкт-Петербург. Там родители отправляют Чайковского в Императорское училище правоведения, находившееся вблизи от улицы, ныне носящей имя композитора.

Чайковский провёл 2 года за границей, в 1300 км от родного дома, так как возраст поступления в училище составлял 12 лет.

Чайковский был известен как неплохой пианист и хорошо импровизировал. С 16 лет начал уделять большее внимание музыке, занимаясь у известного педагога Луиджи Пиччоли. Затем наставником будущего композитора стал Рудольф Кюндингер.

Окончив училище в 1859 году, Чайковский получил чин титулярного советника и начал работать в Министерстве юстиции. В свободное от службы время посещал оперный театр, где на него сильное впечатление оказывали постановки опер Моцарта и Глинки.

Музыкальная деятельность Петра Ильича

В 1862 году Петр Ильич оставил карьеру юриста и поступил в консерваторию в класс композиции Антона Рубинштейна. Курс он окончил с золотой медалью и вскоре переехал в Москву, став профессором вновь открытой консерватории.

После первого же исполнения сочиненной им кантаты на оду Фридриха Шиллера «К радости» к нему пришли известность и успех. Критики отмечали, что в России появился необыкновенно талантливый композитор. Следом Чайковский написал свою первую симфонию «Зимние грезы».

Критики отмечали, что в России появился необыкновенно талантливый композитор. Следом Чайковский написал свою первую симфонию «Зимние грезы».

В 1868 году Чайковский неожиданно влюбился в итальянскую оперную певицу Дезире Арто, гастролировавшую в России. Он посвятил ей романс для фортепиано, сделал предложение. Но брак не состоялся по разным причинам. Дезире уехала из России, а Чайковский остался в расстроенных чувствах.

Музыкальные произведения

От мук неразделенной любви композитора спасло написание музыки. Он создал увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», за ней последовали симфоническая фантазия «Буря» по Шекспиру, «Франческа да Римини» по «Божественной комедии» Данте.

В 1875 году Петр Ильич Чайковский начал работать над балетом «Лебединое озеро», премьера которого состоялась через 2 года в Большом театре с большим успехом. Он продолжал творить в мире сказки, причудливых фантазий, написал новые балеты — «Спящая красавица», «Щелкунчик».

70-е годы XIX века в творчестве Чайковского ― период творческих исканий. Его привлекают историческое прошлое России, русский народный быт, тема человеческой судьбы. В это время он пишет такие сочинения, как оперы «Опричник» и «Кузнец Вакула», музыка к драме Островского «Снегурочка».

Личная жизнь

Творчество Чайковского сопровождал успех, чего нельзя было сказать о его личной жизни.

Он совершил безрассудный поступок и женился на девушке, совершенно чуждой ему по духу, далекой от его музыки. Он и сам не знал, зачем это сделал. Начались новые переживания.

Совет

Спасаясь от жены, он уехал за границу, потом ушел из консерватории. Он искал путь к самому себе. И не находил.

В 1876 году у Чайковского началась переписка с еще одной странной женщиной — богатой меценаткой Надеждой Филаретовной фон Мекк, вдовой, матерью 18 детей, старше его на 10 лет. Она поощряла творчество композитора, материально поддерживала, но они ни разу не встретились, хотя оба жили в Москве.

Последние годы жизни

До конца жизни Петр Ильич Чайковский сочинял оперы, симфонии, разъезжал по другим странам с концертами. Его музыка звучала во всем цивилизованном мире. В последние месяцы жизни он создал 6-ю «Патетическую симфонию». Она оказалась его завещанием.

Умер Петр Ильич 6 ноября 1893 года в возрасте 53-х лет от холеры. Все расходы на погребение великого композитора на себя взял сам император – Александр III. Петр Ильич Чайковский был похоронен в Александро-Невской лавре в Некрополе мастеров искусств.

Источник: http://www.vdovgan.ru/petr-ilich-chajkovskij/

Биография К.И. Чуковского – презентация

Слайд 1

Корней Иванович Чуковский Детский писатель, поэт, публицист. Выполнили ученики 3 класса МКОУ «Басинская ООШ»: Кутепов Степан, Мамаев Бислан, Азиев Умар.

Слайд 2

Краткая биография. Корней Иванович Чуковский (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков) родился 31 марта 1882 года в Санкт-Петербурге в семье Эммануила Соломоновича Левенсона и полтавской крестьянки Екатерины Осиповны Корнейчуковой. Вскоре его мать переехала в Одессу и мальчик был отдан в гимназию, но в пятом классе был отчислен.

Вскоре его мать переехала в Одессу и мальчик был отдан в гимназию, но в пятом классе был отчислен.

Слайд 3

С детства увлекался поэзией,писал стихи и даже поэмы. В 1903 году Корней Иванович отправился в Петербург с твердым намерением стать писателем.

Слайд 4

Он любил писать сказки для детей. В 1916 году он составил сборник «Ёлка» и написал свою первую детскую сказку «Крокодил».

Слайд 5

Его знаменитые сказки «Мойдодыр» и «Тараканище» выходят в 1923 году. А замечательную сказку “Чудо-дерево”, написанную в 1924 году, он посвятил своей маленькой дочери Муре, рано умершей от туберкулеза.

Слайд 6

В 1916 году по приглашению Горького он стал руководить детским отделом издательства «Парус» и продолжает писать стихотворные детские сказки: “Мойдодыр” (1923), “Муха-цокотуха” (1924), “Бармалей” (1925), “Айболит” (1929) и др.

Слайд 7

Он наблюдал за психикой малых детей, над тем как они овладевают родным языком и свои наблюдения написал в книге «От двух до пяти»(1933).

Слайд 8

Обратите внимание

В 1906 он приехал в финскую деревню Куоккала (нынешнее Репино, Курортный район Санкт -Петербурга) где познакомился с художником Ильёй Репиным и писателем Короленко. Там он прожил 10лет.

Слайд 9

Он не ограничился только своими сочинениями, но ещё переводил зарубежные произведения Дэфо, Киплинга, Распэ Уитмена и других, а также греческие мифы и библейские сюжеты.

Слайд 10

После войны Чуковский часто встречался с детьми в Переделкино, где построил загородный дом. Там он устраивал для полутора тысяч детей праздники «Здравствуй, лето!» и «Прощай, лето!»

Слайд 11

В 1952 году он опубликовывает монументальный литературоведческий труд «Мастерство Некрасова» за который получил Ленинскую премию, а через десять лет становится почётным доктором литературы Оксфордского университета.

Слайд 13

Автор знаменитого «Доктора Айболита» умер от вирусного гепатита тихим осенним днем.

Слайд 14

Фотографии Мемориальная табличка доме где жил Чуковский Чуковский и Пастернак на Первом съезде союза писателей в 1934 году.

Источник: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/16/biografiya-k-i-chukovskogo-prezentatsiya

Краткая биография П.И. Чайковского

В нашем городе, в разное время жило много талантливых людей. Благодаря одному из них Клин известен на весь мир. Это Петр Ильич Чайковский. Именно он больше всех известен в других странах. Чайковский является самым исполняемым композитором на планете.

Когда проводили исследования и социологические опросы выяснилось, что именно музыка Чайковского звучит в любом уголке мира через каждые 3-5 минут. Клинчане городятся, что именно в их городе жил и работал такой человек, что именно Клин он называл своим домом.

П.И. Чайковский родился 7 мая 1840 года в уральском городе Воткинск, в семье горного инженера И.П. Чайковского. Предками композитора по отцовской линии были украинские казаки.

Важно

До нас дошла легенда об одном из предков композитор казаке Емельяне. Он так хорошо умел подражать птицам, что чайки следовали в море за его кораблем, а когда начиналась буря, уже корабль, следуя за чайками, выходил к берегу.

За это Емельяна прозвали Чайкой, откуда и пошла фамилия Чайковский.

Петр Ильич был не единственным ребенком в семье: у него было четыре брата и две сестры. Отец композитора был одним из крупнейших русских металлургов. Но в то же время Илья Петрович был человеком музыкальным, очень любил театр и танцы и даже сам играл на флейте. Его жена, А.А. Ассиер происходила из франко-немецкой семьи, была прекрасно образована.

Также как и муж любила музыку неплохо играла на фортепиано и пела. Много музыкальных впечатлений получал в детстве Чайковский и благодаря оркестрине – это такой род механического пианино. Кроме того, дом Чайковских был центром местной интеллигенции, маленьким очагом культуры Воткинска. В нем собирались любители музыки, слушали оркестрину, музицировали.

Будущий композитор с детства был окружен музыкой. Даже когда в доме была тишина, музыка звучала в голове мальчика и так неотвязно его преследовала, что порой доводила до слез. Ведь он еще не умел записывать звучащие в его голове звуки и не знал, что с ними делать. Родители было очень обеспокоены состоянием их сына и даже пытались запретить ему играть на фортепиано.

Родители было очень обеспокоены состоянием их сына и даже пытались запретить ему играть на фортепиано.

И лишенный возможности играть, маленький Петя продолжал перебирать пальцами по любой поверхности, будто по клавишам. И вот однажды он так увлекся этим занятием, что разбил стекло, по которому стучал пальцами, при этом он сильно порезал себе руку. После этого случая в дом решено было пригласить преподавательницу игры на фортепиано – Марию Пальчикову.

За два-три года ученик очень быстро догнал свою учительницу – бывшую крепостную и самоучку

Первое дошедшее до нас произведение Чайковского – это небольшой фортепианный вальс, посвященный его воспитательнице Анастасии Петровой. Он так и называется «Анастасия-вальс». Он был сочинен, когда Чайковскому было 14 лет.

И всё же родители решили дать сыну юридическое образование. И в 1850 году Чайковский уезжает из дома в Петербург. Болезненно пережил мальчик разлуку с домом, с родными, и особенно с обожаемой матерью.

Совет

Учился он довольно хорошо, но особых надежд не подавал. Когда ему было 15 лет, отец нанял для него знаменитого учителя музыки Кюндингера. Чайковский занимался с ним в течение трех лет.

Однако, когда отец композитора спросил Кюндингера, стоит ли его сыну всецело посвятить себя музыке, тот, не задумываясь, ответил отрицательно. Самое же сильное музыкальное впечатление Чайковского в это время связано с посещением оперного спектакля «Дон Жуан» Моцарта.

Моцарт на всю жизнь остался для него любимейшим композитором, непререкаемым авторитетом. Впоследствии он писал, что Моцарту обязан тем, что посвятил свою жизнь музыке.

Когда мальчику было 14 лет, ему пришлось пережить тяжелое горе – его мать умерла от холеры. Даже 25 лет спустя Чайковский писал: «Каждая минута того страшного дня памятна мне, как будто это было вчера».

Окончив Училище правоведения, Петр Ильич стал работать в Министерстве юстиции. Ему казалось, что если и был у него какой-то талант, то теперь развивать его уже поздно.

Подбодрил его отец.

Однажды за ужином Илья Петрович заметил: «А по-моему, Пете еще не поздно сделаться артистом». И вот в возрасте 22 лет, Чайковский поступает в первую в России консерваторию, основанную в Петербурге Антоном Григорьевичем Рубинштейном.

Год спустя Петр Ильич принимает решение бросить службу и посвятить свою жизнь музыке.

Главным учителем Чайковского в консерватории был А.Г. Рубинштейн. Однако он не любил музыки Чайковского и практически никогда не играл его произведений. Но сама личность Рубинштейна оказала на молодого композитора огромное влияние. Чайковский видел в нем пример беззаветного служения искусству.

Обратите внимание

Чайковский окончил консерваторию с серебряной медалью. И сразу же был приглашен в Москву братом своего учителя Николаем Григорьевичем Рубинштейном в качестве преподавателя Московской консерватории.

Поначалу педагогические обязанности Чайковского пугали. Но ученикам новый преподаватель сразу понравился. Скоро между ними завязались дружеские отношения. Любимым его учеником стал Сергей Иванович Танеев. Эта педагогическая деятельность продолжалась 11 лет.

Скоро между ними завязались дружеские отношения. Любимым его учеником стал Сергей Иванович Танеев. Эта педагогическая деятельность продолжалась 11 лет.

В 1875 году он напишет свой 1-ый фортепианный концерт, который сейчас входит в список самых популярных и самых исполняемых концертов.

Бурная общественная деятельность начинает тяготить его, поскольку отнимает очень много времени и сил, которые можно было бы отдать творческой работе.

Вместе с тем популярность его растет, и в Москве первые исполнения его произведений превращались в настоящий музыкальный праздник. Однако он постоянно нуждался в деньгах. Это не значит, что он мало зарабатывал.

Но, привыкнув жить беззаботно, не считая денег на расходы, щедро раздавая их направо и налево, делая подарки своим родным, композитор нередко бывал без средств. И это очень угнетало его.

В1876 г. происходит очень важное в жизни композитора событие – он получает первое письмо от московской меценатки Надежды Филоретовны фон Мекк. Она хотела помочь любимому композитору заказом несложных музыкальных работ и т.д.

Она хотела помочь любимому композитору заказом несложных музыкальных работ и т.д.

Благодаря помощи фон Мекк Чайковский получил возможность бросить работу в консерватории и полностью посвятить себя творчеству. С этого времени начинаются его многолетние странствия по Европе.

Важно

Чаще и дольше всего он живет в Италии, Швейцарии, Франции. Этот период очень творчески насыщен. В 1878 году Чайковский сочинит оперу на стихи А.С. Пушкина – «Евгений Онегин». Ни одного сочинения композитор не писал с такой легкостью, как эту оперу. Распространение клавиров этой оперы сделала имя автора знаменитым повсюду. Всего Чайковский написал 10 опер.

А еще Чайковский стал известнее, как дирижер. Выступал он не только в России, но и в Европе, и даже в Америке. И всюду его ждал успех. Но он не стремился к этому успеху. Дело в том, что Чайковский хотел, чтобы всюду знали и любили русскую музыку и русское искусство. И ему это удалось!

Но единственным местом отдыха был для него дом сестры Александры. Она жила в именье своего мужа Давыдова – Каменке, на Украине. Практически каждое лето он приезжает сюда. Семья сестры заменяла ему его собственную.

Она жила в именье своего мужа Давыдова – Каменке, на Украине. Практически каждое лето он приезжает сюда. Семья сестры заменяла ему его собственную.

Чайковский глубоко любил своих многочисленных племянников и племянниц, особенно же его любовью пользовался Володя, которого в семье называли Бобом.

Именно ему Петр Ильич посвятил «Детский альбом», цикл фортепианных пьес, написанных специально для юных пианистов.

Чем дольше Чайковский жил за границей, тем больше его тянуло на родину. Он чувствует, что ему пора иметь собственный дом. «Я не могу больше довольствоваться кочеванием и хочу во что бы то ни стало быть хоть где-нибудь у себя дома», — писал Чайковский в одном из своих писем. И вот в возрасте 45 лет он принимает решение поселиться под Москвой и выбирает маленький провинциальный городок Клин.

Кто рекомендовал Чайковскому дачу возле Клина? Слуга ли его, Алексей Софронов, уроженец Клинского уезда, сделал этот выбор, или С.И. Танеев посоветовал тихий городок Клин, возле которого находилась усадьба его брата Владимира, трудно сказать, однако к 5 февраля1885 г. выбор был уже сделан.

выбор был уже сделан.

Значительное расстояние между Клином и Москвой не позволяло гостям часто посещать Петра Ильича. Они могли приезжать только тогда, когда он специально приглашал их. Радушный хозяин мог оказаться самым негостеприимным, если гости оказывались непрошенными, если их приезд отвлекал Чайковского от работы.

Совет

С другой стороны то, что Клин находится на дороге, соединяющей Москву с Петербургом, предоставляло удобное сообщение с обеими столицами, что было немаловажно для композитора, вынужденного постоянно выезжать туда на концерты.

Второй важной причиной стало то, что в то время город наш был совсем маленький, тихий и спокойный, окруженный великолепной природой. Чайковский придавал большое значение общению с природой для развития в художнике творческого дара. Образы природы он запечатлел во многих своих произведениях.

Например, цикл фортепианных пьес «Времена года» и симфония №1 «Зимние грезы». Природа была для него постоянным источником вдохновения. Чайковский очень много ходил, он придавал большое значение ежедневным прогулкам в любую погоду. Всю жизнь Чайковский питал страстную любовь к цветам, особенно к лесным и полевым.

Чайковский очень много ходил, он придавал большое значение ежедневным прогулкам в любую погоду. Всю жизнь Чайковский питал страстную любовь к цветам, особенно к лесным и полевым.

Он даже говорил: «Когда совсем состарюсь и писать уже будет нельзя, займусь цветоводством». Особенно любил он ландыш, считал его королем цветов.

В окрестностях Клина композитор прожил 8,5 лет, до октября 1893 года. «Я к Клину сам не знаю, как ужасно привязался и не могу себя представить в другом месте». В начале Чайковский устроился в селе Майданово и прожил там 3 года. В апреле1888 г.

Чайковский переезжает в село Фроловское. Эта местность по сравнению с Майдановым показалась ему «раем небесным». Здесь он сочинил балет «Спящая красавица».

За свою жизнь он написал всего три балета – «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», но каждый из этих балетов является настоящей жемчужиной.

Однако вскоре пришлось ему разочароваться в своем новом доме: хозяева усадьбы безжалостно вырубали окружающие леса на продажу. И вот 5 мая1882 г. Петр Ильич переезжает в серый дом на окраине города, принадлежавший в то время клинскому судье Сахарову.

И вот 5 мая1882 г. Петр Ильич переезжает в серый дом на окраине города, принадлежавший в то время клинскому судье Сахарову.

Прямо за этим домом начинался лес, с одной стороны располагалось поле, с другой – проходил Петербургский тракт. Окруженный природой, оказавшись в уединении, Чайковский был очень доволен своим новым жилищем.

Обратите внимание

С другой стороны и центральная часть города также находится недалеко от этого дома, что также было очень удобно. Сейчас в этом доме находится известный на весь мир Дом-музей П.И. Чайковского. Это первый музыкально-мемориальный музей в России. В Клинском доме Чайковский прожил около года.

7 октября 1893 года он уехал в Санкт-Петербург, где ему предстояло дирижировать на премьере своей Шестой симфонии.

Чайковский всегда был симфоническим композитором. Он написал множество симфонических произведений больших и малых. Среди них прежде всего надо назвать конечно его 7 симфоний: 6 под номерами и одну озаглавленную «Манфред»; увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», симфоническую поэму «Буря», фантазию «Фатум», фантазию «Франческа да Римини».

Последнее выступление Чайковского состояло 16 октября 1893 года, когда представлял свою новую, и как оказалось, последнюю симфонию № 6. О которой говорил, что это самое лучшее, что он написал, что в эту симфонию он вложил всю свою душу без остатка. А через несколько дней он заболел холерой и умер, ему было 53 года. Похоронен Чайковский на кладбище при Александро-Невской лавре.

Идея создать музей в доме композитора принадлежит его младшему брату Модесту Ильичу. Он открылся почти через год после смерти композитора, 9 декабря 1894 года. Уникальность этого музея состоит в том, что все вещи, находящиеся в нем, это подлинные вещи Чайковского и стоят они на тех же самых местах, что и при жизни композитора.

В музей Чайковского, в город Клин приезжают люди со всего мира, чтобы увидеть в какой обстановке жил человек, чью музыку они так любят.

Источник: http://xn--80a6agi.xn--p1ai/?page_id=404

Чуковский К

Чуковский Корней Иванович 1882 — 1969 Русский писатель, литературовед, фоктор филологических наук. Настоящие имя и фамилия Николай Васильевич Корнейчуков. Произведения для детей в стихах и прозе (“Мойдодыр”, “Тараканище”, “Айболит” и др.) построены в виде комической остросюжетной “игры” с назидательной целью.

Настоящие имя и фамилия Николай Васильевич Корнейчуков. Произведения для детей в стихах и прозе (“Мойдодыр”, “Тараканище”, “Айболит” и др.) построены в виде комической остросюжетной “игры” с назидательной целью.

Книги: “Мастерство Некрасова” (1952, Ленинская премия, 1962), о А. П. Чехове, У. Уитмене, Искусстве перевода, русском языке, о детской психологии и речи (“От двух до пяти”, 1928). Критика, переводы, художественные мемуары. Дневники. Биография Родился 19 марта (31 н.с.) в Петербурге. Когда ему было три года, родители развелись, он остался с матерью. Жили на юге, в бедности.

Учился в одесской гимназии, из пятого класса которой был исключен, когда по специальному указу учебные заведения “освобождали” от детей “низкого” происхождения. С юношеских лет вел трудовую жизнь, много читал, изучил самостоятельно английский и французский языки.

Важно

В 1901 начал печататься в газете “Одесские новости”, в качестве корреспондента которой был в 1903 направлен в Лондон. Целый год жил в Англии, изучал английскую литературу, писал о ней в русской печати. После возвращения поселился в Петербурге, занялся литературной критикой, сотрудничал в журнале “Весы”.

Целый год жил в Англии, изучал английскую литературу, писал о ней в русской печати. После возвращения поселился в Петербурге, занялся литературной критикой, сотрудничал в журнале “Весы”.

В 1905 Чуковский организовал еженедельный сатирический журнал “Сигнал” (финансировал его певец большого театра Л. Собинов), где помещались карикатуры и стихи антиправительственного содержания. Журнал подвергся репрессиям за “поношение существующего порядка”, издатель был приговорен к шести месяцам заключения.

После революции 1905 — 1907 критические очерки Чуковского появились в различных изданиях, позднее были собраны в книгах “От Чехова до наших дней” (1908), “Критические рассказы” (1911), “Лица и маски” (1914) и др. В 1912 Чуковский поселился в финском местечке Куоккола, где подружился с И. Репиным, Короленко, Андреевым, А. Толстым, В. Маяковским и др.

Позднее он напишет мемуарно-художественные книги об этих людях. Многогранность интересов Чуковского выразилась в его литературной деятельности: издал переводы из У. Уитмена, изучал литературу для детей, детское словесное творчество, работал над наследием Н. Некрасова, своего любимого поэта.

Уитмена, изучал литературу для детей, детское словесное творчество, работал над наследием Н. Некрасова, своего любимого поэта.

Выпустил книгу “Некрасов как художник” (1922), сборник статей “Некрасов” (1926), книгу “Мастерство Некрасова” (1952). В 1916 по приглашению Горького Чуковский стал руководить детским отделом издательства “Парус” и начинает писать для детей: стихотворные сказки “Крокодил” (1916), “Мойдодыр” (1923), “Муха-цокотуха” (1924), “Бармалей” (1925), “Айболит” (1929) и др.

Чуковскому принадлежит целая серия книг о мастерстве перевода: “Принципы художественного перевода” (1919), “Искусство перевода” (1930, 1936), “Высокое искусство” (1941, 1968). В 1967 вышла книга “О Чехове”. В последние годы жизни он выступал со статьями-эссе о Зощенко, Житкове, Ахматовой, Пастернаке и многих других.

В возрасте 87 лет К. Чуковский умер 28 октября 1968. Похоронен в Переделкино под Москвой, где он жил долгие годы.

Чуковский, Корней Иванович (род. 1882; псевдоним Н. И. Коpничука) — литературовед, детский писатель. Ч. выступил в годы реакции, после 1905. как влиятельный критик-фельетонист, выразитель идеологии либеральной интеллигенции. Сотрудничал в журналах «Русская мысль», «Нива», «Речь», «Весы» и др. Ранние работы Ч.

: «От Чехова до наших дней», 1908; «Критические рассказы», 1911; «Лица и маски», 1914, и др. В них он дает импрессионистские портреты писателей, построенные на основе выделения какой-нибудь одной характерной черты в их стиле. Ч. выступал также как переводчик и критик У. Уитмена и Уайльда. После Октябрьской революции Ч. написал работу о Некрасове, занимался изучением писателей 60—70-х гг.

Работы эти содержат богатый фактический материал, не лишены некоторых социологических обобщений, но страдают крайним эклектизмом. — Ч. известен как автор талантливых стихотворных книжек для детей («Крокодил», «Мой Додыр»), тематически далеких от современности, но с живым фантастическим сюжетом, яркими образами и разнообразием ритма. В них Ч.

Совет

умело использовал то повышенное чувство языка, которое имеют дети, осваивая язык. Рядом видных педагогов-коммунистов педагогическая ценность книжек Ч. отрицается вследствие их пустой развлекательности и имеющихся в них элементов буржуазной идеологии.

Последняя прозаическая книга для детей «Солнечное» (1933) посвящена современной тематике.В ней дана оптимистическая картина жизни туберкулезной колонии детей, из которых в советских условиях могут выйти нужные стране высококвалифицированные специалисты.

Корней Иванович Чуковский (имя при рождении — Николай Васильевич Корнейчуков, 19 (31) марта 1882, Санкт-Петербург — 28 октября 1969, Москва) — известный русский поэт, публицист, критик, также переводчик и литературовед, известен в первую очередь детскими сказками в стихах и прозе. Отец писателей Николая Корнеевича Чуковского и Лидии Корнеевны Чуковской.

Происхождение Николай Корнейчуков родился 31 марта 1882 г. в Санкт-Петербурге. Часто встречающаяся дата его рождения 1 апреля появилась в связи с ошибкой при переходе на новый стиль (прибавлено 13 дней, а не 12, как должно для XIX века). Писатель долгие годы страдал от того, что был «незаконнорожденным».

Его отцом был Эммануил Соломонович Левенсон, в семье которого жила прислугой мать Корнея Чуковского — полтавская крестьянка Екатерина Осиповна Корнейчукова. Отец оставил их, и мать переехала в Одессу. Там мальчик был отдан в гимназию, но в пятом классе его отчислили из-за низкого происхождения. Эти события он описал в автобиографической повести «Серебряный герб».

Отчество «Васильевич» было дано Николаю по крёстному отцу. С начала литературной деятельности Корнейчуков, долгое время тяготившийся своей незаконнорожденностью (как видно по его дневнику 1920-х годов), использовал псевдоним «Корней Чуковский», к которому позже присоединилось фиктивное отчество — «Иванович».

После революции сочетание «Корней Иванович Чуковский» стало его настоящим именем, отчеством и фамилией. Его дети — Николай, Лидия, Борис и умершая в детстве Мария (Мурочка), которой посвящены многие детские стихи отца — носили (по крайней мере после революции) фамилию Чуковских и отчество Корнеевич/Корнеевна.

Журналистская деятельность до революции С 1901 года Чуковский начинает писать статьи в «Одесских новостях». В литературу Чуковского ввёл журналист Владимир (Зеэв) Жаботинский, позже ставший выдающимся политическим сионистским деятелем. Жаботинский также был поручителем жениха на свадьбе Чуковского и Марии Борисовны Гольдфельд.

[1] Затем в 1903 Чуковский был отправлен корреспондентом в Лондон, где основательно ознакомился с английской литературой. Вернувшись в Россию во время революции 1905 года, Чуковский был захвачен революционными событиями, посетил броненосец «Потёмкин», начал издавать в Петербурге сатирический журнал «Сигнал».Обратите внимание

Среди авторов журнала были такие известные писатели как Куприн, Фёдор Сологуб и Тэффи. После четвёртого номера его арестовали за «оскорбление величества». К счастью Корнея Ивановича, его защищал знаменитый адвокат Грузенберг, добившийся оправдания.

В 1906 году Корней Иванович приезжает в финское местечко Куоккала, где сводит близкое знакомство с художником Репиным и писателем Короленко. Именно Чуковский убедил Репина серьёзно отнестись к своему писательству и подготовить книгу воспоминаний «Далёкое близкое». В Куоккале Чуковский прожил около 10 лет.

От сочетания слов Чуковский и Куоккала образовано «Чукоккала» (придумано Репиным) — название рукописного юмористического альманаха, который Корней Иванович вёл до последних дней своей жизни. Портрет Корнея Ивановича Чуковского В 1907 году Чуковский опубликовал переводы Уолта Уитмена. Книга стала популярной, что увеличило известность Чуковского в литературной среде.

Чуковский становится влиятельным критиком, громит бульварную литературу (статьи о Анастасия Вербицкой, Лидии Чарской, «Нат Пинкертон» и др.

), остроумно защищает футуристов — как в статьях, так и в публичных лекциях — от нападок традиционной критики (познакомился в Куоккале с Маяковским и в дальнейшем с ним приятельствовал), хотя сами футуристы далеко не всегда ему за это благодарны; вырабатывает собственную узнаваемую манеру (реконструкцию психологического облика писателя на основании многочисленных цитат из него).

Шарж на К. Чуковского в исполнении В. Маяковского В 1916 году Чуковский с делегацией Государственной думы вновь посетил Англию. В 1917 году выходит книга Паттерсона «С еврейским отрядом в Галлиполи» (о еврейском легионе в составе британской армии) под редакцией и с предисловием Чуковского.

После революции Чуковский продолжал заниматься критикой, издав две наиболее знаменитые свои книги о творчестве современников — «Книга об Александре Блоке» («Александр Блок как человек и поэт») и «Ахматова и Маяковский». Обстоятельства советского времени оказались неблагодарны для критической деятельности, и Чуковскому пришлось этот свой талант «зарыть в землю», о чём он впоследствии сожалел. Литературоведение С 1917 года Чуковский засел за многолетний труд о Некрасове, его любимом поэте. Его стараниями вышло первое советское собрание стихотворений Некрасова. Чуковский закончил работу над ним только в 1926 году, переработав массу рукописей и снабдив тексты научными комментариями.

Помимо Некрасова, Чуковский занимался биографией и творчеством ряда других писателей XIX века (Чехова, Достоевского, Слепцова), участвовал в подготовке текста и редактировании многих изданий. Самым близким себе по духу писателем Чуковский считал Чехова.

Корней Иванович Чуковский (Николай Иванович Корнейчуков) родился в Петербурге в 1882 году в бедной семье. Свое детство он провел в Одессе и Николаеве. В одесской гимназии он познакомился и подружился с Борисом Житковым, в будущем также знаменитым детским писателем. Чуковский часто ходил в дом к Житкову, где пользовался богатой библиотекой, собранной родителями Бориса. Но из гимназии будущего поэта исключили по причине “низкого” происхождения, так как мать Чуковского была прачкой, а отца уже не было. Заработки матери были настолько мизерными, что их едва хватало, чтобы как-то сводить концы с концами. Но юноша не сдался, он занимался самостоятельно и сдал экзамены, получив аттестат зрелости. Интересоваться поэзией Чуковский начал с ранних лет: писал стихотворения и даже поэмы. А 1901 году появилась его первая статья в газете “Одесские новости”. Он писал статьи на самые разные темы – от философии до фельетонов. Кроме этого, будущий детский поэт вел дневник, который был его другом в течение всей жизни. В 1903 году Корней Иванович отправился в Петербург с твердым намерением стать писателем. Он ездил по редакциям журналов и предлагал свои произведения, но везде получил отказ. Это не остановило Чуковского. Он познакомился со многими литераторами, привык к жизни в Петербурге и нашел-таки себе работу – стал корреспондентом газеты “Одесские новости”, куда отправлял свои материалы из Петербурга. Наконец, жизнь вознаградила его за неиссякаемый оптимизм и веру в свои способности. Он был командирован “Одесскими новостями” в Лондон, где соврешенствовал свой английский язык и познакомился с известными писателями, в числе которых был Артур Конан-Дойль и Герберт Уэллс. В 1904 году Чуковский вернулся в Россию и стал литературным критиком, печатая свои статьи в петербургских журналах и газетах. В конце 1905 он организовал (на субсидию Л. В. Собинова) еженедельный журнал политической сатиры “Сигнал”. За смелые карикатуры и антиправительственные стихи он даже подвергался аресту. А в 1906 году стал постоянным сотрудником журнала “Весы”. К этому времени он уже был знаком с А. Блоком, Л.Андреевым А. Куприным и другими деятелями литературы и искусства. Позднее Чуковский воскресил живые черты многих деятелей культуры в своих мемуарах (“Репин. Горький. Маяковский. Брюсов. Воспоминания”, 1940; “Из воспоминаний”, 1959; “Современники”, 1962). И ничто, казалось, не предвещало, что Чуковский станет детским писателем. В 1908 году он выпустил в свет очерки о современных писателях “От Чехова до наших дней”, в 1914 – “Лица и маски”. В 1916 году Чуковский стал военным корреспондентом газеты “Речь” в Великобритании, Франции, Бельгии. Вернувшись в Петроград в 1917 году, Чуковский получил предложение от М. Горького стать руководителем детского отдела издательства “Парус”. Тогда же он стал обращать внимание на речь и бороты маленьких детей и записывать их. Такие записи он вел до конца своей жизни. Из них родилась известная книга “От двух до пяти”, которая впервые вышла из печати в 1928 году под названием “Маленькие дети. Детский язык. Экикики. Лепые нелепицы” и только в 3-ем издании книга получила название “От двух до пяти”. Книга переиздавалась 21 раз и с каждым новым изданием пополнялась. Однажды Чуковскому надо было составить альманах “Жар-птица”. Это была обыкновенная редакторская работа, но именно она явилась причиной рождения детского писателя. Написав к альманаху свои первые детские сказки “Цыпленок”, “Доктор” и “Собачье царство”, Чуковский выступил в совершенно новом свете. Его работы не остались незамеченными. А.М. Горький решил выпустить сборники детских произведений и попросил Чуковского написать поэму для детей к первому сборнику. Чуковский вначале очень переживал, что он не сможет написать, поскольку никогда ранее этого не делал. Но помог случай. Возвращаясь в поезде в Петербург с заболевшим сыном, он под стук колес рассказывал ему сказку про крокодила. Ребенок очень внимательно слушал. Прошло несколько дней, Корней Иванович уже забыл о том эпизоде, а сын запомнил все, сказанное тогда отцом, наизусть. Так родилась сказка “Крокодил” , опубликованная в 1917 году. С тех пор Чуковский стал любимым детским писателем. Яркие, необычные образы, четкая рифма, строгий ритм делали его стихотворения быстро запоминающимися. За “Крокодилом” стали появляться все новые и новые стихотворения : “Мойдодыр” (1923 г.), “Тараканище” (1923 г), “Муха-цокотуха” (1924 г. под названием “Мухина свадьба”), “Бармалей” (1925 г.), “Федорино горе” (1926 г.), “Телефон” (1926 г.), “Айболит” (1929 г., под названием “Приключения Айболита”). А замечательную сказку “Чудо-дерево”, написанную в 1924 году, он посвятил своей маленькой дочери Муре, рано умершей от туберкулеза. Но Чуковский не ограничился только собственными сочинениями, он стал переводить для детей лучшие произведения мировой литературы: Киплинга, Дефо, Распэ Уитмена и др., а также библейские сюжеты и греческие мифы. Книги Чуковского иллюстрировали лучшие художники того времени, что делало их еще более привлекательными. В послевоенные годы Чуковский часто встречался с детьми в Переделкино, где построил загородный дом. Там он собирал вокруг себя до полутора тысяч детей и устраивал им праздники “Здравствуй, лето!” и “Прощай, лето!” В 1952 году Чуковский опубликовал монументальный литературоведческий труд “Мастерство Некрасова”, который был удостоен Ленинской премии. А в 1962 году стал почетным доктором литературы Оксфордского университета.

В 1969 году писателя не стало.

Источник: https://sochrulit.ru/biography/chukovskiy-k

Чаковский Александр Борисович – краткая биография

Категория: Краткие биографии Actionteaser.ru – тизерная реклама

(р. 13(26).8.1913)

Русский советский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1973). Член КПСС с 1941. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1971. Родился в семье врача. Окончил Литературный институт имени М. Горького (1938). Печататься начал в 1937 как критик.

Первое художественное произведение — трилогия, посвященная подвигу Ленинграда в Великой Отечественной войне: «Это было в Ленинграде» (1944), «Лида» (1945), «Мирные дни» (1947).

Своеобразный лирико-публицистический стиль трилогии нашёл дальнейшее развитие в романе «У нас уже утро» (1949; Государственная премия СССР, 1950), проникнутом пафосом социалистического преобразования Южного Сахалина в послевоенные годы.

Важно

Морально-этические проблемы советского общества и пути молодой технической интеллигенции — тема романов «Год жизни» (1956) и «Дороги, которые мы выбираем» (1960). Автор повестей «Свет далёкой звезды» (1962), «Невеста» (1966). Наиболее крупное произведение — роман «Блокада» (кн.

1—5, 1968—75; Ленинская премия 1978), в котором дана широкая картина битвы за Ленинград, осмысляется историческое значение этой битвы в общем ходе войны, показывается морально-политический превосходство советских воинов над противником. Чаковский выступает и как острый публицист (книга «Блаженны ли нищие духом?», 1970).

Главный редактор журнала «Иностранная литература» (1955—1963) и «Литературной газеты» (с 1962). Секретарь Правления СП СССР (с 1962). Депутат Верховного Совета СССР 7—9-го созывов. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями.

Угрюм-Бурчеев — в прошлом «прохвост» (просторечное искажение слова «профос» — полковой палач, позднее — «пара-шечник», уборщик нечистот), назначенный глуповским градоначальником за преданность: в доказательство своей любви к начальнику отрубил себе палец. В значительной мере прототипом его служил фаворит Павла I, а затем и Александра I А. А. Аракчеев.

Выполняя желание Александра создать военные поселения, он, как сказано в статье энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, «повел дело круто,

Лесное озероЯ очень люблю лето. Обычно на летние каникулы мы всей семьей едем на дачу. В деревне я полностью свободен: могу гулять сколько хочу, ходить купаться на речку или играть с друзьями в лесу.

Больше всего мне нравится отправляться на поиски приключений и изучать окрестности.

Анне Андреевне Ахматовой пришлось многое пережить. Страшные годы, изменившие всю страну, не могли не отразиться и на ее судьбе. Поэма «Реквием» явилась свидетельством всего, с чем пришлось столкнуться поэтессе. Внутренний мир поэта настолько удивителен и тонок, что абсолютно все переживания в той или иной степени оказывают на него свое влияние. Настоящий поэт не может оставить без внимания ни одной детали или явления окружающей жизни. Все находит свое отражение в стихах: и хорошее, и трагичес

В пьесе Островского “Гроза” поднимается проблема перелома общественной жизни, произошедшего в 50-х годах XIX века, смены общественных устоев. Драматург не может быть абсолютно беспристрастным, но выразить свою позицию ему очень трудно — авторская позиция раскрывается в ремарках, которых не очень много и они недостаточно выразительны.

Совет

Остается один вариант — авторская позиция представляется через определенного героя, через композицию, символику и т. д. Очень символичны в пьесе имена. Имя

Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «К Языкову» написано в 1824 году, когда поэт находился в ссылке в Михайловском.

Оно имеет форму дружеского послания и обращено к Языкову Николаю Михайловичу, талантливому поэту, тогда еще – студенту Дерптского университета. В то время Пушкин и Языков еще не были знакомы лично (встретились они только в 1826 году, в Тригорском, у П.А. Осиповой), и обменивались стихотворными посланиями.

Известно, что Языков откликнулся на это обращение, написав стихотворе

В январе 1847 года в журнале «Современник» был опубликован очерк из народного быта «Хорь и Калиныч», который неожиданно для автора и некоторых членов редакции имел большой успех у читателей. В двух крестьянских характерах Тургенев представил главные силы нации. Практичный Хорь и поэтичный Калиныч — крепостные, зависимые люди, но рабство не превратило их в рабов; духовно они богаче и свободнее жалких полутыкиных. Вдохновленный успехом, Тургенев пишет другие рассказы. Вслед за «Хорем и Калинычем»

Источник: https://referat567.info/biografii/17095-chakovskij-aleksandr-borisovich-kratkaya-biografiya.html

Краткая биография Корнея Чуковского для детей начальной школы / Биографии писателей для детей / ГДЗ Грамота

Чуковский – русский писатель и переводчик, который прославился во многих уголках мира.

Это человек с удивительной судьбой и невероятным талантом.

Его детские произведения стали самыми издаваемыми в России.

Краткая биография Корнея Чуковского для детей начальной школы

Корней Чуковский появился на свет в 1882 году в Санкт-Петербурге.

Детство будущего писателя прошло на территории Украины.

В 5 лет Корнея Ивановича отдали в садик Бехтеевой.

Затем было 5 лет школы, но из-за “низкого происхождения” его отчислили.

С 1901 года Чуковский занимается журналистикой, пишет статьи для “Одесских новостей”.

Потом, выучив самостоятельно английский язык, Корней Иванович работает корреспондентом в столице Великобритании.

Переводы, литературная критика – то, что сделало писателя знаменитым.

Очень большое место в жизни Чуковского заняла детская литература, хотя для маленьких читателей он начал творить сравнительно поздно.

Корней Иванович переводил произведения известных зарубежных писателей, пересказал “Библию для детей”.

Умер К.И. Чуковский в 1969 году от гепатита.

Интересные факты из жизни Корнея Чуковского

Факт 1. К. Чуковский появился на свет вне брака, и в юношеские годы он этого очень стеснялся.

А настоящее имя писателя – Николай Корнейчуков.

Факт 2. В честь Мухи-Цокотухи – героини одного из произведений Чуковского – в 1992 г. было названо уникальный вид мух.

Факт 3. Чуковский – самый издаваемый писатель в Российской Федерации.

Факт 4. Корней Иванович работал каждый день, не делая себе выходных.

И продлилась его карьера литератора 62 года.

Факт 5. У писателя было четверо детей, троих из них он пережил.

Сочинение «Мой любимый писатель Чуковский Корней Иванович»

Чуковский – мой любимый писатель!

Первое знакомство с творчеством Корнея Ивановича произошло еще в раннем детстве.

Тогда я был в восторге от его “Айболита”.

Постепенно начал открывать для себя и другие шедевры писателя-сказочника.

“Муха-Цокотуха”, “Мойдодыр”, “Телефон” – все эти произведения можно перечитывать до бесконечности, они одновременно смешные и поучительные.

Кроме того, мне очень нравится изучать жизненный путь Чуковского.

Он был разносторонней личностью, старательным и целеустремленным человеком.

Это вызывает искреннее уважение.

Я часто советую своим друзьям почитать произведения именно Корнея Ивановича, и не устаю повторять: «Чуковский – мой любимый писатель!».

Читательские дневники по произведениям Корнея Чуковского

Сказка в стихах “Путанница”

Сказка в стихах “Федорино горе”

Сказка в стихах “Телефон”

Сказка в стихах “Краденное солнце”

Сказка в стихах “Я начинаю любить Бибигона”

Сказка в стихах “Бибигон и пчела”

Стихотворение “Катауси и Мауси”

Древнегреческий миф “Храбрый Персей”

Викторина по произведениям Корнея Чуковского

1. Назовите сказки Корнея Чуковского, которые вы читали.

“Мойдодыр”, “Айболит”, “Телефон”, “Муха-Цокотуха”, “Федорино горе”

2. Где Мойдодыр советовал купаться?

В ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане.

3. О каком праздничном дне говорится в произведении «Муха-Цокотуха»?

Именины

4. На чем передвигались комарики в произведении «Тараканище»?

На воздушном шарике

5. В каком произведении посуда занялась воспитанием своей хозяйки?

“Федорино горе”

6. Кого испугались портные из произведения “Храбрецы”?

Улитку

7. На ком путешествовали Айболит и его друзья?

Но волке, ките и орле

8. Назовите имя мальчика, который победил Крокодила.

Ваня Васильчиков

Краткая биография Корнея Ивановича Чуковского для детей начальной школы. Интересные факты из жизни писателя. Готовая викторина по произведениям Корнея Чуковского. Пример сочинения “Моя любимый писатель Корней Иванович Чуковский”.

Источник: https://gdz-gramota.ru/biografii-pisatelei-dlia-detei/chukovskii-kornei-ivanovich-biografiia

Корней Иванович Чуковский (краткая биография)

Корней Иванович Чуковский

1882 ̶ 1969

Корней Иванович Чуковский ̶ известный детский писатель. Но это не настоящие имя и фамилия, а придуманные. Писатель создал себе псевдоним из собственной фамилии. А настоящие имя и фамилия ̶ Никола́й Васильевич Корнейчуко́в.

Родился маленький Николай в Петербурге. Мать Чуковского, Екатерина Осиповна, была крестьянка и работала прислугой в доме Чуковских. Отец ̶ был молодой студент, который бросил Екатерину Осиповну, не посмев нарушить запрет своего отца.

Она вынуждена была уехать в Одессу вместе с Николаем и его старшей сестрой Марией.

Свое детство Николай провел в Одессе, здесь он поступил в гимназию.

Обратите внимание

Но вскоре вышел специальный Указ «О кухаркиных детях», в котором говорилось: дети «низкого» происхождения должны быть исключены из гимназии.

А так как мать мальчика работала прислугой, а отца уже не было, Николая назвали мальчиком «низкого» происхождения и исключили из гимназии. В Одессе жили очень бедно. Заработки матери были очень маленькими, их едва хватало, чтобы как-то сводить концы с концами.

Но юноша не сдавался. Он стал работать. Сам изучил английский и французский языки, писал, работал в Англии.

А когда Николай вернулся в Россию, то стал писать для детей. Теперь он уже был не мальчиком «низкого происхождения» а стал известный детский писатель – Корней Иванович Чуковский.

Он стал наблюдать и записывать, как говорят маленькие детки. Из этих записей получилась интересная книга “От двух до пяти”. В книге собраны смешные детские словечки, вопросы и истории.

Например:

– Папа, смотри, как твои брюки нахмурились!

Или:

– Мама, крапива кусается? – Да.

– А как она лает?

А вот еще:

– Как ты спал? Что видел во сне?

– Ну да! Разве в такой темноте что-нибудь увидишь!

Много произведений Корней Чуковский написал благодаря своим детям, которых он очень любил.

Однажды заболел маленький сынишка Корнея Ивановича. Он вез его домой в ночном поезде, а мальчик капризничал, плакал. И чтобы хоть как-нибудь развлечь сына, отец стал рассказывать ему сказку:

Жил да был

Крокодил.

Он по улицам ходил,

Папиросы курил.

По-турецки говорил,

-Крокодил, Крокодил Крокодилович!

Так появилась сказка «Крокодил».

За «Крокодилом» стали появляться все новые и новые стихотворения: «Айбалит», «Телефон», «Федорино горе».

Важно

Как то сидел Корней Иванович дома, за письменным столом. Вдруг он услышал громкий плач. Это плакала его младшая дочь: она не хотела умываться. Чуковский вышел из кабинета, взял девочку на руки и тихо сказал:

Надо, надо умываться

По утрам и вечерам,

А нечистым

Трубочистам –

Стыд и срам!

Стыд и срам!

Так появился «Мойдодыр».

А однажды Чуковский взбежал, нет, не взбежал, а взлетел на крыльях в пустую квартиру и, схватив какой-то бумажный клочок, стал писать веселую поэму о Мухиной свадьбе, причем чувствовал себя на этой свадьбе женихом.

Он исписал весь листок, и, не найдя в комнате больше бумаги, сорвал со стены обои и продолжал писать. Так появилась на свет знаменитая сказка Муха -Цокотуха.

Муха, Муха-Цокотуха,

Позолоченное брюхо!

Муха по полю пошла,

Муха денежку нашла.

Корней Чуковский не только сочинял стихи. Он первый пересказал для детей Библию и переводил на русский язык книги для детей.

Корней Чуковский жил в Переделкино. Здесь он собирал вокруг себя много детей и устраивал им праздники “Здравствуй, лето!” и “Прощай, лето!”

Сейчас в доме в Переделкино находится музей. Здесь все сохранилось так, каким было в последние годы жизни писателя.

А еще перед домом растет большой клен. Однажды клен оказался без листьев и все решили, что он погиб. Директор музея в один прекрасный день куда-то исчез и, спустя некоторое время, появился с загадочным лицом и большим количеством поношенных детских башмаков, которые он и повесил на старый клен.

После этого дерево вновь покрылось листвой, а приезжающие сюда туристы – дети, могут привезти и оставить на память свой ненужный башмачок.

Совет

Вот такой был замечательный детский писатель – Корней Иванович Чуковский. В 87 лет Корней Чуковский умер.

Похоронен писатель в Переделкино, где он жил долгие годы.

Людям настолько понравились творчество писателя, что они установили памятники литературным героям детского писателя. Это знаменитый Крокодил, который по улице ходил, Мойдодыр, который любил чистоту и красавица Муха – Цокотуха.

Папы и мамы, которые в детстве зачитывались произведениями Корнея Чуковского, читают их теперь и своим детям. Потому что каждый родитель знает, что дети должны: «Идти по жизни с книгой».

Источник: https://infourok.ru/korney-ivanovich-chukovskiy-kratkaya-biografiya-2679800.html

почитатели грамотности: К.И.ЧУКОВСКИЙ

Корней Иванович Чуковский (Николай Васильевич Корнейчуков) (1882 – 1969) – писатель, поэт, переводчик, критик.

Родился Николай 31 марта 1882 года в Санкт-Петербурге. Под псевдонимом Корней Чуковский в своей биографии писатель работал с начала литературной деятельности. Позже добавил ненастоящее отчество Иванович. В 1901 году Чуковский начал заниматься журналистикой, а спустя два года стал лондонским корреспондентом.

Вернулся на родину Чуковский в 1905. Под впечатлением от революционных событий стал публиковать журнал «Сигнал». Но всего четыре выпуска сатирического издания увидели свет – вскоре Чуковского арестовали. Благодаря адвокату Грузенбергу оправдали.

Десять лет, начиная с 1906 года, Чуковский в своей биографии прожил в поселке Куоккала. Там же завел дружбу с Репиным, Маяковским. Корней Чуковский постепенно становится все более известным и влиятельным. Критикует статьи, защищает футуристов.

В 1916 году отправляется в Англию. После революции талант критика все больше расцветает в Чуковском. Но постепенно, если рассматривать краткую биографию Корнея Чуковского, он отходит от этого рода деятельности. С 1917 по 1926 год работал над книгой о Некрасове, также писал о других выдающихся литературных деятелях.

Должное внимание в своей биографии Корней Иванович Чуковский уделял детским произведениям.

Его первая сказка вышла в 1916. За ней последовали «Мойдодыр», «Тараканище». Также Чуковский занимался переводами, пересказал Библию для детей.

Скончался писатель 28 октября 1969 года от гепатита.

Другие варианты биографии:

***

***

***

Детям о Чуковском

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация для второклассников

Детство и юность Чуковского

Для родителей «Ток-шоу» о Чуковском

***

Петр Ильич Чайковский: фото, биография, фильмография, новости

Петр Ильич Чайковский — великий русский композитор, дирижер, пианист, автор десяти опер и трех балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Его произведения регулярно входят в число самых часто исполняемых во всем мире.

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля 1840 года в селе неподалеку от нынешнего города Воткинска в Удмуртии в семье инженера, директора Камско-Воткинского завода Ильи Петровича Чайковского. Предки композитора происходили из казачьего рода Чаек, получивших свое прозвище от вида казачьей лодки. Фамилию Чайковский взял дед Петра Ильича — Петр Федорович, медик и военный, получивший дворянское звание и дослужившийся до поста городничего. Отец композитора после учебы в Петербурге поступил на службу в Департамент горных и соляных дел. Его второй женой и матерью композитора стала 20-летняя Александра Андреевна Ассиер. Прадедом Чайковского по материнской линии был французский скульптор Мишель-Виктор Асье (Michel Victor Acier). Его дед Андрей Михайлович Ассиер в 1800 г. стал гражданином России.

Петр был вторым из шести детей в семье Чайковских. У него был старший брат Николай и младшие сестра Александра и братья Ипполит, Анатолий и Модест.

Мать Петра хорошо играла на фортепиано и пела, в доме звучали произведения Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти, что повлияло на становление будущего композитора. В возрасте пяти лет Петр начал учиться играть на фортепиано.

В 1849 году Чайковские переехали в город Алапаевск на Урале, где отец семейства возглавил местный и Нижнекамский заводы. На следующий год Петр вместе с матерью отправился в Петербург, где его приняли в Императорское училище правоведения. Спустя два года семья воссоединилась в результате назначения Ильи Петровича на пост директора Технологического института.

Несмотря на то, что родители прочили ему юридическую карьеру, Петр не оставил занятий музыкой. В 16 лет он стал брать уроки у итальянца Луиджи Пиччоли, в 1955 стал учеником Рудольфа и Августа Кюндингеров. В 1954 году, после смерти матери, Петр впервые задумался о создании оперы.

Музыка Петра Ильича Чайковского

В 1859 году Петр Ильич Чайковский окончил училище и в чине титулярного советника приступил к работе в Министерстве юстиции. В 1861 году в качестве переводчика Чайковский посетил Берлин, Гамбург, Антверпен, Брюссель, Лондон, Париж. Вернувшись, он поступил на отделение композиции в Музыкальные классы РМО, вскоре ставшие Петербургской консерваторией. Некоторое время он совмещал службу с учебой, но затем сделал окончательный выбор, несмотря на неодобрение своей семьи. В то же время он принимал участие в концертах в качестве аккомпаниатора.

В 1865 году Петр Ильич Чайковский окончил консерваторию с большой серебряной медалью и переехал в Москву, где получил место профессора в недавно открытой консерватории. В том же году состоялся его дебют в качестве дирижера.

В 1866 году Чайковский написал свою первую симфонию и начал работу над оперой «Воевода» — ее премьера состоялась в 1869 году. В 1868 году публикуются его первые критические статьи. С 1871 по 1876 он был штатным музыкальным критиком «Современной летописи».

В 1873-м — премьера «Снегурочки» Островского на музыку Чайковского в Малом театре в Москве. В 1875-м в Большом поставили оперу Чайковского «Опричник».

В 1877 году на сцене Большого театра состоялась премьера балета «Лебединое озеро». В 1878 году Чайковский бросил работу в консерватории и уехал за границу. К тому времени его имя уже было известно музыкальному миру, его симфонии исполнялись в США. Спустя год в Москве была поставлена опера «Евгений Онегин», с 1881 года постановка идет в Большом театре.

В 1884 году Чайковскому присуждают за увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» премию им. Глинки.

В 1885 году Чайковский поселился в селе Майданово рядом с Клином, где профинансировал открытие школы.

В 1888 году Петр Ильич Чайковский дал серию концертов в Лейпциге, Гамбурге, Берлине, Праге, Париже, Лондоне, дирижируя собственные произведения. Помимо высоких оценок в прессе, турне принесло ему знакомство с великими современниками — Григом, Штраусом, Малером, Дворжаком, Гуно. Спустя год гастроли продолжились в Кельне, Франкфурте-на-Майне, Дрездене, Берлине, Женеве, Гамбурге, Лондоне, Париже. В 1891 году Чайковский ездил с концертами в США.

В 1890 году состоялась премьера балета «Спящая красавица» в Мариинском театре, Чайковский приступил к сочинению оперы «Пиковая дама». В 1892 году в Петербурге прошли премьеры оперы «Иоланта» и балета «Щелкунчик».

В 1892 году Чайковский стал членом-корреспондентом парижской Академии изящных искусств, в 1893-м — почетным доктором Кембриджского университета.

Личная жизнь Петра Ильича Чайковского

В 1868 году Петр Ильич познакомился с французской певицей Дезире Арто. Он посвятил ей Романс op. 5 и сделал предложение руки и сердца, однако в 1869 году Арто вышла замуж за испанского певца Мариано Падилью-и-Рамоса.

С 1876 по 1890 год Чайковский состоял в дружбе по переписке с вдовой железнодорожного магната, известным меценатом Надеждой фон Мекк. Хотя лично они никогда не встречались, фон Мекк оказывала композитору моральную и материальную поддержку, что позволило Чайковскому оставить пост в консерватории и сосредоточиться на сочинении музыки. Он посвятил фон Мекк 4-ю симфонию.

В 1877 году Чайковский неожиданно, поскольку о его нетрадиционной сексуальной ориентации было известно многим, женился на 20-летней выпускнице Консерватории Антонине Милюковой. Брак фактически распался спустя несколько недель, Чайковский уехал за границу, и в дальнейшем супруги жили раздельно.

Смерть Петра Ильича Чайковского

Осенью 1893 года Петру Ильичу в ресторане на Невском подали некипяченую холодную воду. Это стало причиной страшного заболевания — холеры, от которой Чайковский скоропостижно скончался спустя несколько дней, 25 октября 1893 года, в квартире своего брата Модеста.

Похороны композитора были оплачены Александром III, на отпевании в Казанском соборе присутствовали принц Ольденбургский и Великий князь Константин Константинович. Петр Ильич Чайковский похоронен в Александро-Невской лавре.

В 1895 году в Клину был открыт Дом-музей Чайковского. Также музеи композитора были созданы в Воткинске и Алапаевске.

В наше время одним из самых престижных исполнительских конкурсов является Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который проводится в Москве с 1958 года раз в четыре года.

В честь композитора назван город Чайковский в Пермском крае, улицы во многих городах бывшего СССР, кратер на Меркурии. Имя Чайковского носит Московская государственная консерватория.

Премьера «Мойдодыра» в Большом — Ведомости

Парковка перед Большим театром оказалась размером с небольшое кладбище. «Поровнее станьте», – напутствовал меня режиссер автомобильного балета. Я встал как можно ровнее. Потом еще раз встал. В этот вечер я вообще был готов на все – лишь бы попасть на репетицию двухактного балета «Мойдодыр» (Новая сцена, вход с угла, подъезд № 5). Во-первых, премьера назначена на 21 декабря, а значит, создатели балета не только не боятся конца света, но и бросают ему вызов. Во-вторых, детских балетов Большой театр не ставил уже тридцать пять лет. В-третьих, и в главных, я читал либретто «Мойдодыра», вывешенное на сайте театра. Даже заучил некоторые отрывки наизусть. Например: «Все в восхищении от прекрасной девочки, а с мальчиком-грязнулей никто не хочет разговаривать. Только Крокодядя относится к нему с пониманием, поэтому Замарашка видит в нем своего друга. Делая вид, что на девочку не обращает внимания, сорванец бравирует своей чумазостью».

Я вошел в служебный подъезд № 5 и остановился между двумя металлоискателями. Пока размышлял, какой выбрать, мимо пролетела группа школьников, причем один все время танцевал, даже внутри рамки. Я пошел за ним.

Встреча с хореографом-постановщиком балета Юрием Смекаловым проходила в служебном буфете. Глядя на красиво жующих, широкоплечих людей, я подумал, что это явно заслуженные, а то и народные артисты. Один зычно попросил у буфетчицы каши. «Остались только вторые блюда», – ответила та с ударением на последний слог.

Юрий Смекалов пластично пил чай и рассказывал, на каких условиях он согласился приехать из Петербурга в Москву и ставить балет.

– Мне предложили постановку. Я прочитал либретто и сказал: «Странная история». Мне кажется, для сегодняшних детей, выросших на «Гарри Поттере» и «Властелине колец», она не совсем актуальна. Сегодняшние дети по-другому воспринимают советскую поэзию… В общем, я послушал музыку и сказал: «Я согласен, только если я сам перепишу либретто, сделаю свою сказку». Позвонил композитору, Ефрему Подгайцу, и говорю: «У вас такая классная музыка, могу ли я переписать либретто?» И он сказал: «Давайте попробуем».

Нового «Мойдодыра» Юрий писал целое лето. В результате получилось то, что сам он называет «молодежным триллером». Сценарий наводнили персонажи со сложными именами: Генерамылиус, Дождекаплики, Котобенок (кот-ребенок), Грязнуля-Толстуля и т.д. Впрочем, Юрий говорит, что лишь гиперболизировал суть стихотворения. Было видно, что он искренне восхищается автором.

– Чуковский – выдающаяся личность, которая сформировала сознание многих детей и их родителей. «Мойдодыр» – произведение, в котором отразилась и биография самого Чуковского. Что мы о нем знаем? Отец бросил семью до рождения сына, мать – полтавская крестьянка… Заметьте, что в «Мойдодыре» у мальчика нет папы, там есть Крокодил и Мойдодыр, в которых как бы проявляется образ отца. Крокодил – образцовый отец, – продолжал Смекалов. – Помните, там за героем мочалка гонится? Так он ведь ее сначала проглотил, то есть спас мальчика, а потом уже на него зарычал.

Впрочем, это детали. Главное, что Смекалов в своей трактовке «Мойдодыра» шагнул значительно дальше гигиенической морали.

– Когда у мальчика в 7-9 лет прорезаются творческие задатки, иногда хочется идти против правил, – объяснял он. – Главный герой балета Замарашка идет против социума. Он не умывается, это его протест.

Все, однако, меняет встреча с девочкой Чистюлей в Таврическом саду.

– Он предлагает ей дружбу, – увлеченно рассказывал Смекалов. – Но она в демонстративной форме отказывает. А он же с позицией! Снова протягивает ей руку. А она: «Ты что! С таким грязным? С ума сошел! Иди умойся!»

В дело включается Мойдодыр, благодаря которому Замарашка становится чистым и красивым. Протест, таким образом, проваливается, зато Чистюля протягивает герою руку.

– У вас получается либо любовь, либо нонконформизм, – заметил я.

– А в жизни так и бывает. Просто не каждый это понимает.

Мы отправились на репетицию. Шли бесконечными коридорами – то ли подземными, то ли надземными, понять невозможно. Прошли дверь с надписью «Раздевалка ЦО и ЭОС ХПЧ». По дороге спор продолжался. Я сказал, что Нуреев и Нижинский выбрали путь Замарашки и снискали мировую известность. Юрий возразил, что Нуреев умер от СПИДа, а Нижинский сошел с ума. Так что еще неизвестно, были ли они счастливы. И вообще, заключил хореограф: лучшее в жизни – это дети. А если ты не познакомишься с хорошей девочкой, их у тебя не будет. Такой вот балет.

Наконец мы пришли в зал. Оркестранты уже были в яме. Во втором ряду сидели худрук балетной труппы Сергей Филин и художник-постановщик Андрей Севбо. По проходу сосредоточенно прогуливался композитор Ефрем Подгайц с толстой партитурой под мышкой.

Свет погас. Дирижер взмахнул палочкой, и оркестр двинул мелодию – таинственное арпеджио: гонги, вибрафон, контрабасы. За занавесом оказался полупрозрачный экран, по которому мчались какие-то длинные белые нити. «Отличный видеоконтент», – сказал кто-то в темноте.

После видеоконтента открылись виды. Дело действительно происходило в Таврическом саду. Замарашка с родителями (отец – фотограф, мать – домохозяйка) пришел на прогулку. Мальчик был одет в матроску и белые штаны. Некоторое время он прыгал и вертелся, пока под нежную музыку на сцену не выплыла Чистюля. Ее тут же обступили восхищенные «прохожие». «Обалдели! – командовал из зала Юрий. – Рты раскрыли! Шире! Эрик, рот открой! Не стесняйся! Еще шире! Молодцы!»

Я смотрел на сцену и размышлял, что на месте постановщика добавил бы балету современных черт. Скажем, Грязь у меня бы появлялась завернутой в американские флаги. А по Таврическому саду прогуливались бы Уго Чавес и депутат Госдумы Екатерина Лахова.

Во второй картине на сцене возникла комната Замарашки – с перекошенными, непропорциональными стенами, гигантской кроватью, печкой и каким-то помостом. Из разных углов комнаты полезли, пробужденные к жизни, предметы. Проснулись Свечка и Самовар. Промчались через сцену гигантские Брюки. Из оркестровой ямы выскочил резиновый контрабас и, мелко семеня, побежал куда-то в кулисы. «Нет, давай еще раз! Сеня, еще раз!» – кричал контрабасу Смекалов, но тот, видимо, не слышал, потому что не вернулся. В довершение на сцену вывалился громадный Медведь и стал крутить головой, вызывая неуемное веселье в зале.

– За кулисами все лежат! – сообщил худрук балетной труппы, возникая у меня за спиной. – Это просто конец света. Главное только, чтобы до премьеры ничего этого в фейсбуках не появилось. А то за что люди пять тысяч платят? Каждый раз на те же грабли наступаем: все в сеть выкладывается, и начинают критиковать. Ты на премьеру приди, а потом уже скажи, что это плохо.

На сцене в это время кружились в танце Совок и Веник. Однако Смекалов остался ими недоволен. А тут еще куда-то задевалась Наволочка от Подушки. «Ну и где Наволочка?» – страдал Юрий.

– В «Икее», – тихо ответил худрук.

Мойдодыра выкатили из маминой спальни, в соответствии с каноническим текстом. Выглядел он, примерно как летательный аппарат из фильма «Кин-дза-дза», только сверху у него был приделан громадный душ с подсветкой. Композитор Ефрем Подгайц шепнул, что установил дома такой же. У Мойдодыра двигались руки и ноги – когда чтец в оркестровой яме произнес: «Если топну я ногою», гигиенический аппарат взмахнул всеми конечностями сразу. В зале зааплодировали.

В разгар репетиции оркестр вдруг в полном составе встал и вышел. Я принял это за находку постановщика, но выяснилось, это у них официальный перерыв, согласно профсоюзным нормативам.

– Ефрем Иосифович, – попросили композитора, – может, вы поиграете пока?

Подгайц залез в яму по узкой лестнице, сел за пианино и заиграл. Играл он лихо, музыка, которая лилась из ямы, не имела ничего общего с нерешительным исполнением оркестра. Это была жесткая музыка со сложными размерами, синкопами и диссонансами. Ничего детского в ней не было, скорее это напоминало совместную работу Римского-Корсакова и Прокофьева, если бы оба вдруг наслушались Гершвина.

– Ваша музыка не похожа на детскую, – сказал я, когда объявили общий перерыв и композитор вылез из ямы.

– А что такое вообще детская музыка? – возразил Подгайц. – Для меня детские композиторы – это Бах, Моцарт, Шуман, Прокофьев. Потому что дети слушают и играют их с удовольствием. Я много работал с детским хором, знаю, что любят шестилетние дети: яркие, контрастные вещи. У меня в этом балете много необычных инструментов, – продолжал композитор, – два саксофона, например. Они играют в дуэте Трубочиста и Замарашки. Большая группа ударных – целых пять человек. Есть цуг-флейта, сирена, губная гармошка. А еще я очень люблю контрафагот. Прекрасный инструмент – совершенно непонятно, что он играет, но окраска замечательная! Вот сегодня выяснилось, что вариации для Самовара не хватает. Я потом допишу пару ноток, как раз для контрафагота.

Подгайц рассказал, что «Мойдодыра» начал придумывать еще в 1989 году – по заказу детского балетного театра. Наброски пролежали в столе до 2008 года, пока Большой театр и Союз театральных деятелей не объявили конкурс на лучшее произведение для детей и юношества. В результате «Мойдодыр» победил среди 89 представленных работ. Интересно, что в первом варианте либретто был любовный треугольник: Девочка, Замарашка и Чистюля (тоже мальчик). Девочка предпочла его Замарашке, но Чистюля оказался трусом.

После перерыва на сцену вылетел кордебалет Мочалок в розовых трико – да так, что зал застонал. «Может, нам написать на программках 16+?» – предложил Подгайц. Мочалки заулыбались, одна подмигнула. На авансцене трепетала главная Мочалка – заслуженная артистка РФ Екатерина Шипулина. Ею Смекалов остался очень доволен.

Впереди было еще много интересного – судя по либретто, на сцене должны были появиться Зубы, Волосы, Пожилой художник Репин, а также Поэт-Футурист и Молодая поэтесса. Подразумевалось, что это Маяковский и Ахматова. Смекалов объяснял мне, что в персонажах, помимо всего прочего, хотел воссоздать окружение Чуковского в 1920-е годы.

– Все-таки «Мойдодыр» довольно странный выбор для вашего театра, вам не кажется? – спросил я на следующий день у Анатолия Иксанова, генерального директора Большого.

Иксанов ответил, что вовсе не странный. Выбор произведения – продуманный шаг в развитии творческой политики театра.

– Это вопрос восполнения зрительской аудитории, – сказал Иксанов. – Мы должны растить и готовить юную публику.

И правда. Побывав на встрече штанов с художником Репиным, публика будет готова к чему угодно.

Биография Корнея Чуковского — биография Чуковского К.И.

Дата рождения: 19 марта 1882 годаМесто рождения: Санкт-Петербург, Российская империя

Дата смерти: 28 октября 1969 года

Место смерти: Кунцево, Подмосковье, СССР

Корней Иванович Чуковский – русский, советский поэт, писатель, писал детские произведения, публицист, критик, журналист, литературовед, переводчик.

Николай Корнейчуков был рожден в марте 1882 в Санкт-Петербурге в семье крестьянки и потомственного почетного гражданина Эммануила Левенсона. Мать работала прислугой в семье отца, формально их брак не был зарегистрирован, потому что отец был некрещеным.

Пони прожили вместе 3 года, потом расстались. Левенсон уехал в Баку, женился, открыл Первое типографское товарищество. Мать переехала в Одессу, где и прошло детство мальчика. Также они жили в Николаеве.

В 5 лет был отдан в детский сад, там познакомился с Жаботинским. Сначала учился во второй одесской гимназии, затем в пятой, его одноклассником был будущий писатель Эитков. Из 5 класса его отчислили, за низкое происхождение. Это впоследствии было отражено в повести Серебряный герб.

До революции не имел отчества, ему дали Васильевич – по крестному отцу, у сестры было отчество Мануиловна. После революции Корней Иванович Чуковский стало его официальным ФИО.

С 1901 писал статьи в Одесских новостях, в 1903 самостоятельно изучил английский и выехал с молодой женой в Лондон в качестве корреспондента. Писал в Одесские новости, Южное обозрение и киевские газеты. Высокий гонорар, ради которого он поехал, вскоре иссяк.

Беременную жену пришлось отправить в Россию. Сам Корней переписывал каталоги в Британском музее, в оригинале читал Диккенса. В конце 1904 вернулся в Одессу, в 1905 посетил броненосец Потемкин, принимал письма восставших моряков.

В Петербурге стал издавать сатирический журнал Сигнал, в который также писали Куприн, Сологуб, Тэффи. После 4 номера его арестовали за оскорбление императора, но адвокат сумел добиться освобождения – Чуковский просидел всего 9 дней.в 1906 стал жить в Репино, познакомился с художником Репиным и писателем Короленко. Там жил 10 лет, вел рукописный юмористический альманах Чукоккала. В 1907 публикует переводы Уитмена, получил известность в литературной среде, был критиком, защищал футуристом, был знаком с Маяковским.

В 1916 с делегацией Думы вновь посетил Лондон, в 1917 под редакцией Чуковского вышла книга ПаттерсонаС еврейским отрядом в Галлиполи. После революции писал критические статьи, но советская власть не позволяла ему развивать свой талант. В 1908 писал очерки о писателях, в 1917 стал работать над трудом о Некрасове, закончил в 1926. В 1953 монография увидела свет, а в 1962 за нее он получил Ленинскую премию. Занимался биографиями Чехова, Достоевского.

В 1916 стал заниматься детской литературой – по настоянию Горького. Издал сборник Елка, написал сказку Крокодил, в 1923 вышли Мойдодыр и Тарканище, в 1924 – Бармалей. Сказки были выпущены большим тиражом, но подверглись критике, в частности Крупской. В 1930 в Сталинграде устанавливают фонтан по мотивам Бармалея.

В 1933 изучает психику детей и пишет труд От двух до пяти. В 1930-е занимается переводами, в 1936 пишет книгу Искусство перевода, переводит Твена, Киплинга, Уайльда. Пишет мемуары, во время Великой отечественной эвакуируется в Ташкент, его младший сын Борис погибает на фронте. В 1943 издает книгу Одолеем Бармалея, она подвергается критике.

В 1960-е задумывает писать библию для детей. В 1968 вышел сборник Вавилонская башня, но по требованию цензуры тираж был уничтожен. Книга была вновь опубликована только в 1990. В последние годы жизни дружил с Солженицыным, Литвиновыми, жил на даче в Переделкино. В 1966 подписал письмо против реабилитации Сталина. В октябре 1969 умер от вирусного гепатита.

Достижения Корнея Чуковского:

• Самый издаваемый в России автор детской литературы (на 2015 год)

• Ленинская премия

• Орден Ленина, 4 ордена Трудового красного знамени

• Доктор литературы Оксфордского университета

Даты из биографии Корнея Чуковского:

Март 1882 – рождение

1901 – первые публикации в газете

1903-1904 — корреспондент в Лондоне

1905 – основание журнала Сигнал

1907 – первое издание переводов

1912 – жизнь в Репино

1916 – руководство детским отделением издательства Парус

Октябрь 1969 – смерть

Интересные факты Корнея Чуковского:

• Его настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков

• Его дети Николай и Лидия также стали писателями, младшая дочь Мурочка умерла

• Его имя носят улицы по всему бывшему СССР, астероид, род и вид мух

• Имел старшую сестру Марию