Василий Поярков краткая биография и интересные факты

Поярков Василий Данилович краткая биография и интересные факты из жизни русского землепроходца XVII века изложены в этой статье.

Поярков Василий Данилович краткая биография

Будущий путешественник (годы жизни Василия Пояркова 1610 — 1667) был родом из города Кашина и родился в семье служилых людей. О его детстве мало что известно. В 1630 году стал служить в Сибири и дослужился до звания письменного головы. Он входил в штат воеводы П. П. Головина.

В то время Россия закрепила свои позиции на реке Лене и стала присматриваться к окружающим ее территориям. Поэтому было принято решение отправить отряд казаков на разведку в район реки Амур. А возглавить отряд поручили Пояркову и дано задание описать сказочные страны, составлять карты. Команда из 130 казаков была снабжена боеприпасами, судовыми инструментами и парусиной для строительства лодок, товарами для подарков местным жителям и для обмена.

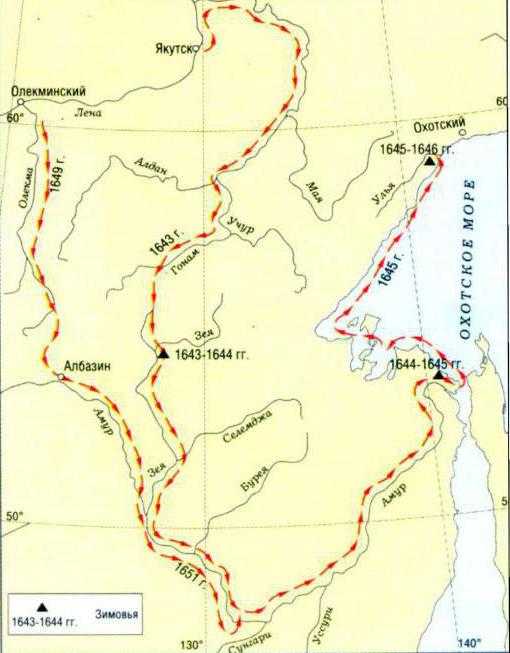

Поярков Василий Данилович в 1643 году отправился к реке Амур, с начальной целью исследовать Приамурье. Первая страна на их пути – Даурия, охватывающая часть современного Забайкалья и западной области Приамурья. Они прошли реки Алдан, Учуру, Гонам. С наступлением осени путешественник принял решение оставить часть команды оставить на первом месте зимовки, а сам с малым количеством людей отправился на нартах до Станового хребта. Путь был преодолен за 2 неделе. И вот, Поярков проник в Даурию. Дождавшись второй части команды, они построили судна и пустились вплавь по реке Амур. Землепроходец открыл Татарский пролив и Амурский лиман. Благодаря ему русские впервые узрели остров Сахалин. Выйдя в Амурский лиман, экспедиция поднималась вдоль южных и западных берегов Охотского моря. В устье реки Ульи команда Пояркова остановилась на очередную зимовку. После этого началась дорога домой в Якутск, куда путешественник вернулся в 1646 году. До 1648 года Поярков служил в Сибири в прежней должности. А остаток жизни Василий Данилович провел в Москве, в достатке и покое.

Василий Поярков интересные факты

- Василий Данилович Поярков считался образованным человеком по тем временам и славился очень крутым нравом. Поговаривают, что, будучи на службе у воеводы он неоднократно мучил и бил людей напрасно, грабил их хлебные запасы.

- Отчет об экспедиции он назвал «Сказка».

- Результаты экспедиции письменного головы стали основой для последующих разведок Дальнего Востока русскими промышленниками и путешественниками.

- В ходе экспедиции он прошел больше 8 тыс. км.

- О судьбе Пояркова ничего не известно до его момента назначения командующим экспедицией.

kratkoe.com

биография, деятельность и интересные факты :: SYL.ru

Сибирь всегда была богатым и хлебным краем, который Российская империя мечтала присоединить к своим владениям. Но непросто было сделать это с учетом огромных сибирских территорий и большого количества народов, проживающих там. Свой вклад в изучение Сибири внесли многие отважные русские первооткрыватели, часть из них расплатилась за открытие новых земель своими жизнями. К сожалению, мы знаем не обо всех из них. Но некоторые первооткрыватели навсегда вписали свои имена в историю завоевания Сибири, к таким людям относится Василий Данилович Поярков. Этот неординарный человек провел в экспедиции практически три года и сумел добыть для России просто бесценную информацию.

Василий Поярков: краткая биография

Семнадцатый век был периодом, когда Российская империя всеми силами пыталась расширить свои границы. Первую скрипку в исполнении этих целей играли первопроходцы. Они были особенными людьми — смелыми, талантливыми и образованными. Хочется уточнить, что это довольно редкое сочетание в те времена.

Именно таким человеком был Василий Данилович Поярков, биография которого наполнена героическими поступками, сделавшими российскую корону в несколько раз сильнее и влиятельнее.

К сожалению, в истории не сохранилось сведений о точной дате рождения этого человека. Известно, что Василий Поярков был родом из дворян и родился приблизительно в начале семнадцатого века. Он был крайне умен, образован и цепок, поэтому довольно быстро сделал себе карьеру и оказался на службе у якутского воеводы. При Петре Головине он занимал должность человека для особых поручений.

В 1643 году он отправился в экспедицию в Даурию. Целью его путешествия был сбор ценных географических сведений, изучение народов края и по возможности обложение их данью в пользу русского царя. В Даурии Василий Поярков провел три зимы, за это время его отряд существенно сократился. Но, несмотря на это, упрямый первопроходец выполнил поставленные перед ним цели.

В 1646 году экспедиция вернулась в Якутию, и на стол воеводы лег отчет, который составил самолично Василий Поярков. Что открыл этот крайне настойчивый и отважный человек? Довольно много сведений попали благодаря ему к российскому царю. Среди них были географические карты, с нанесенными на них новыми реками и равнинами, данные о народах Даурии, их местоположении и богатстве, а также информация об острове Сахалине и Охотском море.

В дальнейшем Василий Поярков отправился на службу в Москву. По одним данным там он и скончался приблизительно после шестьдесят седьмого года семнадцатого века. По другим — служил где-то возле Урала и в Якутии. Могила Пояркова неизвестна, так же как и город, в котором он умер. Именем первооткрывателя была названа гора на Сахалине.

Даурия: предпосылки экспедиции Пояркова

Слухи о богатстве Даурии ходили еще с начала семнадцатого века. Русские казаки, ходившие в сибирские походы, постоянно расхваливали эти земли перед своими воеводами. Первым, кто сумел составить карту данной местности, был Максим Перфильев. Он столь подробно описал Даурию, что вплоть до девятнадцатого века путешественники пользовались именно его географической картой. Разговоры о богатой земле сподвигли на дальнее путешествие промышленника Аверкиева. Он дошел практически до начала Амура и был захвачен местными племенами. Но находчивый торговец сумел выбраться из плена живым, привезя с собой пушнину, которую умудрился выменять у глав племени.

Все эти слухи не мог оставить без внимания якутский воевода. Он решил вплотную заняться изучением Даурии и снарядить в эти земли крупную экспедицию. Главой группы казаков был назначен Василий Поярков. Биография великого первооткрывателя после этого решения Петра Головина пополнилась целым рядом невероятных и не всегда делающих ему честь событий, о которых мы сейчас и поведаем читателям.

Начало экспедиции

Летом 1643 года Василий Поярков вышел во главе ста тридцати трех человек из Якутска. С собой у него была одна пушка и ядра. Также было взято сукно, бисер, медная посуда и другие предметы, которые предназначались в дар местным племенам.

Первопроходец имел при себе ряд указаний воеводы:

- собирать информацию о живущих в Даурии народах;

- записывать и зарисовывать открытые в экспедиции долины, реки и горы;

- привезти полное описание маршрута;

- войти в контакт с местными жителями и не обижать их.

Поярков должен был по возможности уговорить местных жителей вступить в состав Российской империи и встать под защиту царя в обмен на ясак (оплату).

Путь до реки Гонам

Уже первый этап экспедиции показал, насколько сложным будет весь путь, но это вовсе не остановило отважных людей, решивших дойти до конца и выполнить указания. Чтобы попасть в Даурию, отряд казаков спустился по Лене к устью реки Алдан. Их путь лежал к устью Учура, но плыть пришлось против течения, поэтому время, затраченное на этот кусок путешествия, было неоправданно большим. Река Гонам, до которой люди Пояркова добрались через полтора месяца после выхода из Якутска, преподнесла им немало сюрпризов. Как оказалось, практически по всему руслу расположены пороги, и казакам пришлось перетаскивать суда и груз по суше. Это существенно затягивало путешествие и приближало зиму в незнакомых местах. Через пять недель измученные люди были уже не способны продолжать путешествие. Внезапно выпавший снег и сильные вьюги лишили отряд возможности передвигаться по воде.

Поярков принял беспрецедентное, но единственно правильное решение — он оставил группу казаков на зимовку, а сам с отрядом в девяносто человек и минимальным количеством продовольствия отправился в Даурию.

Даурская история: открытие новых народов

Пройдя путь к верховьям реки Зеи, экспедиция Пояркова, наконец, вошла в благодатный край дауров. Местные племена были очень богатыми. Они жили большими поселениями в просторных домах. Жилища строились из дерева, а окна затягивались специальной бумагой, полностью пропитанной маслом. Дауры разводили скот, возделывали землю и занимались охотой. Их деятельность позволяла им торговать с Китаем и получать в обмен на ценных мех шелка и другие ткани, из которых они шили себе одежду. Пушнина была основным обменным товаром, которым дауры платили маньчжурам, слывшим кровожадным и жестоким народом.

Богатство селений поразило и ослепило Пояркова. Он приказал местным жителям платить дань российской короне, и дабы подкрепить свои слова действиями захватил в плен самых знатных людей племени. Стоит сказать, что Василий Данилович был крайне жестоким человеком, он не гнушался бить и мучить пленников для достижения своих целей. Через некоторое время он выведал всю известную даурам информацию о соседних племенах и их положении. Времени, чтобы двинуться дальше, совсем не оставалось. Наступала зима.

Первая зимовка

Экспедиция Василия Пояркова приступила к строительству острога и осталась в этих местах на зимовку. Стоит отметить, что казаки чувствовали себя довольно уверенно в Даурии. Они практически разорили местные поселения, выгнали дауров в леса и разграбили их запасы продовольствия. В итоге уже в середине зимы хлеб закончился, а иной пищи у людей Пояркова не было.

Люди примешивали к оставшемуся зерну кору и собирали падаль, естественно, что это привело к массовым смертям в результате эпидемии. Этим захотели воспользоваться дауры и организовали нападение на острог. Люди Пояркова сумели отбить атаку и некоторое время питались трупами павших. Если бы весна немного задержалась, то, скорее всего, казаки начали бы поедать друг дружку. К счастью, корабли после зимовки на реке Гонам подоспели вовремя с грузом продовольствия. После первой зимы первопроходец потерял более тридцати человек.

Путь по Зее

Как потом рассказывал Василий Поярков, кратко описать это путешествие вниз по Зее просто невозможно. Местные жители, уже знавшие о жестокости иноземцев и испытывавшие к ним отвращение за каннибализм, не подпускало их к берегу. Любая такая попытка заканчивалась ожесточенным сопротивлением племен. Они сыпали тучами стрел и готовы были сделать все, чтобы не подпустить к своим поселениям экспедицию.

Выйдя к Амуру, Поярков продолжил путь по реке и увидел абсолютно новый народ, ведущий свои корни от маньчжуров.

Встреча с дючерами

Высадившись на берег, небольшой отряд казаков отправился на разведку к селению дючеров. Уже с воды было заметно, что это довольно богатый народ. Они жили в огромных домах, стоявших на сваях. Мужчины и женщины занимались земледелием. Их поселки по семьдесят дворов окружали большие хлебные поля. Дючеры не слишком хотели принимать иноземцев и напали на разведывательный отряд, практически полностью его уничтожив. В итоге Пояркову пришлось срочно отплывать, несмотря на то, что его отряд стал составлять всего лишь семьдесят человек.

Путешествие по Амуру

Двигаясь по Амуру, Поярков встретил поселения нанайцев. Они в основном занимались рыболовством, и даже их одежда изготавливалась из рыбьих шкур. Бедность и отсталость племен поразила Пояркова, и он даже не стал захватывать данный народ.

К сентябрю отряд вышел к устью Амура и познакомился с новым народом — гиляками. Они были еще более бедны, но рассказали экспедиции о богатом острове Сахалине и живущих там народах. Гиляки признали власть русского царя над собой и принесли Полякову дань в виде пушнины.

Данное положение вещей вполне устраивало первопроходца, и он решил остаться подле поселения гиляков на очередную зимовку.

Окончание экспедиции

Весной 1645 года экспедиция, пережив голод и разрушив поселение гиляков, вышла в Амурский лиман. Дальше двигаться в том же направлении глава экспедиции не решился, ведь количество его людей сократилось буквально в половину после столкновения с гиляками.

Три месяца отряд обходил Сахалин, не приближаясь к его берегам. Они прошли Охотское море по побережью и вошли в устье Ульи. Там Поярков встретил эвенков, с которыми поступил по уже знакомому сценарию. Он захватил знать и заставил племя выплатить ясак. К лету 1946 года в Якутск вошли пятьдесят два человека, которых привел за собой Василий Данилович Поярков. Биография каждого из этих героических людей достойна изучения, ведь за три года экспедиции они сделали практически невозможное. К сожалению, история не сохранила имена членов отряда, открывшего для России Даурию.

Поярков Василий Данилович: что открыл?

Достижения экспедиции трудно переоценить:

- отряд прошел более восьми тысяч километров;

- на карту были нанесены реки Учур, Гонам, Зея;

- Поярков открыл Амурско-Зейское плато;

- люди первопроходца первыми проплыли вдоль берегов Охотского моря;

- казаки получили информацию о Сахалине и живущем на его территории народе;

- впервые русские смогли спуститься вниз по Амуру;

- за три года в руках экспедиции оказались ценнейшие сведения о местных племенах.

После возвращения Поярков применил все свое влияние, чтобы убедить царя продолжать исследование и завоевание Сибири. Следующая экспедиция в эти земли была отправлена под руководством Ерофея Хабарова.

www.syl.ru

Поярков Василий Данилович | Тайны веков

Русский землепроходец. В 1643—1646 годах руководил отрядом, который впервые проник в бассейн реки Амур, открыл реки Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и нижнее течение реки Амур до устья. Собрал ценные сведения о природе и населении Приамурья.

Основанный в 1632 году на берегу реки Лены, «Якуцкий острожек» занимал выгодное географическое положение и в 1642 году стал административным центром вновь организованного Якутского воеводства. Русские землепроходцы искали новые «землицы» на юге, продвигаясь вверх по притокам Лены — Олекме и Витиму. Скоро они перевалили водораздельные хребты, и перед ними открылась обширная страна на великой реке Шилкар (Амур), населенная оседлыми даурами, по языку родственными монголам.

Приволье, богатство Амура и, прежде всего, то, что там хлеб «родится вволю», привлекало внимание первого якутского воеводы Петра Головина, так как в Якутске хлеба, получаемого от «пашенных крестьян», не хватало, и его приходилось привозить издалека, чаще всего из-за Урала.

Слухи о богатствах Даурии все умножались, и в июле 1643 года Головин послал на Шилкар 133 казака с пушкой под начальством «письменного головы» Василия Даниловича Пояркова, выделив судовой инструмент, много парусины, боеприпасов, пищалей, а также медных котлов и тазов, сукна и бисера — для подарков местным жителям.

Поярков по тому времени был образованным человеком. Выходец из северных губерний Европейской России, он дослужился на сибирской службе до должности письменного головы — чиновника для особых поручений при воеводе.

К отряду присоединилось полтора десятка добровольцев-промышленников («охочих людей» ). В качестве переводчика был выбран Семен Петров Чистой.

Пояркову был дан ряд заданий описать реки и народы, живущие на них, их занятия, выяснить природные богатства края и представить «чертеж и роспись дороги своей и волоку, к Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям» . Был составлен маршрут похода и даны некоторые сведения о реках и народе, живущем на Амуре, а также твердый наказ Пояркову, чтобы люди его отряда не трогали и не обижали местное население.

Поярков пошел в Даурию новым путем. В конце июля на дощаниках он поднялся по Алдану и рекам его бассейна — Учуру и Гонаму. Судоходство по Гонаму возможно только на 200 километров от устья, выше начинаются пороги. Людям Пояркова приходилось перетаскивать суда чуть ли не у каждого порога, а на Гонаме их больше сорока, не считая мелких. Плавание по этой реке было поистине героическим. Однажды «на пороге казенное судно заметало и на том замете с того казенного дощаника с кормы сорвало государев свинец, что с ним послан был 8 пуд 16 гривенок и тот свинец в том пороге в глубоком месте потонул и сыскать его не могли» . Поярков никак не мог примириться с потерей столь ценного и нужного груза. Казаки даже ныряли за ним, но бесполезно.

Осенью, когда река стала, отряд еще не достиг водораздела между бассейнами Лены и Амура. Потеряв два дощаника, Поярков оставил часть людей зимовать с судами и припасами на Гонаме, а сам налегке с отрядом в 90 человек пошел «зимником» на нартах и лыжах через Становой хребет и вышел к верховьям реки Брянты (система Зеи). Через 10 дней пути по Амурско-Зейскому плато он добрался до реки Умлекан, левого притока Зеи.

Здесь русские были уже в стране «пашенных людей» — Даурии. По берегам Зеи встречались селения с просторными деревянными домами крепкой постройки, с окнами, затянутыми промасленной бумагой. У дауров имелись запасы хлеба, бобовых и других продуктов, много скота и домашней птицы. Они носили одежду из шелковых и хлопчатобумажных тканей. Шелк, ситцы, металлические и другие изделия они получали из Китая в обмен на пушнину. Пушниной же они платили дань маньчжурам. Поярков требовал от дауров, чтобы они давали ясак русскому царю, а для этого он захватывал в аманаты (заложники) знатных людей, держал в цепях, обращался с ними жестоко. От аманатов и других пленных русские получили более точные сведения о стране, в частности о крупном притоке Зеи Селимде (Селемдже) и ее жителях, о соседней Маньчжурии и Китае.

Поярков решил зимовать на Зее и поставил острог возле устья Умлекана. К середине зимы хлеб в остроге и окрестных селениях подошел к концу, а нужно было дотянуть до теплого времени, когда вскроются реки и придут суда с припасами, оставленными на Гонаме.

Тогда Поярков послал отряд в 70 человек во главе с Юшкой Петровым в соседнее селение.

Дауры встретили гостей приветливо, но в свой город не пустили. За версту от селения они построили казакам три юрты, принесли им богатые дары, снабдили продуктами.

Петрова не удовлетворили богатые подношения дауров. Отобрав 50 лучших воинов, он пошел на штурм селения. Однако дауры выслали конный отряд, который разгромил пеший отряд казаков. Юшка Петров с оставшимися в живых людьми вернулся к Пояркову.

В это время в остроге начался голод, казаки примешивали к муке кору, питались кореньями и падалью, болели и умирали. Разгневанный Поярков не мог простить Петрову его необдуманного поведения и отказался делить запасы с вернувшимся отрядом. Казакам Петрова суждено было умереть голодной смертью.

Окрестные дауры, скрывавшиеся в лесах, осмелели и организовали ряд нападений на острог, к счастью для русских, неудачных. Несколько дауров было при этом убито, их трупы валялись вокруг острога. Казаки стали есть и трупы.

24 мая 1644 года, когда пришли люди Пояркова, зимовавшие за Становым хребтом, Поярков все же решил двигаться дальше, вниз по Зее. У него оставалось около 70 человек. Плыть пришлось через сравнительно густонаселенный район — западную окраину Зейско-Буреинской равнины, но жители не допускали, чтобы русские высаживались на берег.

Наконец в июне отряд вышел на Амур. Район устья Зеи понравился казакам — земля здесь, судя по запасам продовольствия в даурских острогах и многочисленным пашням, давала хорошие урожаи зерновых и овощей, в селениях было много скота. Поярков остановился немного ниже устья реки Зеи — он решил срубить здесь острог и зимовать, а весной, как предписывала инструкция, двинуться вверх по Амуру — на Шилку — для поиска серебряных руд. На разведку вниз по Амуру он отправил 25 казаков на двух стругах. После трехдневного плавания разведчики выяснили, что до моря очень далеко, и повернули назад, двигаясь против течения бечевой. Вскоре они подверглись нападению приречных жителей, которые перебили многих казаков, и к Пояркову вернулось лишь пятеро. Теперь в отряде осталось около 50 человек.

Поярков понимал, что с такими силами после тяжелой зимовки трудно будет двигаться против течения могучей реки, и принял решение плыть к ее устью. Очевидно, он знал, что оттуда морем можно дойти до реки Ульи. От устья реки Сунгари начались земли другого народа — пашенных дючеров. Они жили в поселках, окруженных полями. Вскоре с юга в Амур «упала» крупная река, названная казаками Верхним Амуром, — это была Уссури (детально русские ознакомились с ней в 50-х годах XVII века, назвав ее Ушуром). Через несколько дней плавания показались шалаши ачанов, иначе — гольдов (нанайцев), которые жили в крупных селениях- до 100 и более юрт в каждом. Они почти не знали земледелия; скотоводство у них находилось в зачаточном состоянии; занимались они в основном ловлей рыбы и ею почти исключительно и питались. Из искусно выделанной и раскрашенной кожи крупных рыб они шили себе одежду. Побочным промыслом была охота — казаки видели у них собольи шкурки и лисьи меха. Для езды гольды пользовались только собачьими упряжками.

Великая река поворачивала на северо-восток. Через десять дней плавания на берегах нижнего Амура русские увидели летние жилища на сваях и встретили новый «народец». То были гиляки (нивхи), рыболовы и охотники, народ еще более отсталый, чем ачаны. И они ездили на собаках; у некоторых казаки видели сотни собак. Рыбачили они в маленьких берестяных лодках и выплывали на них даже в открытое море. Еще через восемь дней Поярков достиг устья Амура. Время было позднее, сентябрь, и Поярков остался здесь на вторую зимовку. По соседству в землянках жили гиляки. Казаки стали покупать у них рыбу и дрова и собрали некоторые сведения об острове Сахалин, богатом пушниной, где живут «волосатые люди» (айны). Поярков выяснил также, что из устья Амура можно попасть в южные моря. «Только тем еще морским путем никто (из русских) не ходил в Китай». Так впервые было получено представление о существовании пролива (Татарского), отделяющего Сахалин от материка. В конце зимы русским опять пришлось терпеть голод; весной они выкапывали коренья и тем кормились. Перед выступлением в поход казаки совершили набег на гиляков, захватили аманатов и собрали ясак соболями. В течение зимы землепроходцы заготовили лес, укрепили лодки.

В конце мая 1645 года, когда устье Амура освободилось ото льда, Поярков вышел в Амурский лиман, но не рискнул идти на юг, а повернул на север. Морское плавание на речных лодках — дощаниках с дополнительно наращенными «нашивами» (бортами) — продолжалось три месяца. Экспедиция продвигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское море. Мореходы обходили «всякую губу», почему и шли так долго. Разразившийся шторм отбросил их к какому-то большому острову, скорее всего к одному из группы Шантарских. К счастью, все обошлось благополучно, и в начале сентября Поярков вошел в устье реки Ульи. Здесь казаки нашли уже знакомый им народ — эвенков, обложили их ясаком и остались на третью зимовку. Ранней весною 1646 года отряд двинулся на нартах вверх по Улье и вышел к реке Май, бассейн Лены. Здесь землепроходцы выдолбили лодки и по Мае, Алдану и Лене за шестнадцать дней, в середине июня 1646 года, доплыли до Якутска.

Землепроходцы рассказывали, что в низовьях Зеи и на Амуре сеют шесть «хлебов» ячмень, овес, просо, гречу, горох и коноплю, что там хорошо родятся разные овощи, что у дауров есть лошади, коровы, бараны и много свиней и кур.

Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал около восьми тысяч километров, потеряв, большей частью от голода, 80 человек из 132. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Буреинскую равнину. От устья Зеи он первым спустился по Амуру до моря, проследив около двух тысяч километров его течения, открыл — вторично после Москвитина — Амурский лиман, Сахалинский залив и собрал некоторые сведения о Сахалине Он первым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря.

Поярков собрал ценные сведения о народах, живущих по Амуру, — даурах, дючерах, нанайцах и нивхах, убеждал якутских воевод присоединить амурские страны к Руси. «Там в походы ходить и пашенных хлебных сидячих людей под царскую руку привесть можно, и ясак с них собирать, — в том государю будет многия прибыль, потому что те землицы людны, и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны…»

agesmystery.ru

Поярков Василий Данилович Выполнила ученица 7 класса Кузнецова

Поярков Василий Данилович Выполнила ученица 7 класса Кузнецова Анна

Поярков Василий Данилович Выполнила ученица 7 класса Кузнецова Анна

где и когда родился исторический деятель? O Поярков Василий Данилович — к сожалению дата рождения неизвестна. Родился в Якутске.

где и когда родился исторический деятель? O Поярков Василий Данилович — к сожалению дата рождения неизвестна. Родился в Якутске.

Черты характера. O Служилых людей он бил и мучил напрасно и, пограбя у них хлебные запасы, из острожка их вон выбил, а велел им идти есть убитых иноземцев, и служилые люди, не желая напрасною смертию помереть, съели многих мертвых иноземцев и служилых людей, которые с голоду померли, приели человек с пятьдесят;

Черты характера. O Служилых людей он бил и мучил напрасно и, пограбя у них хлебные запасы, из острожка их вон выбил, а велел им идти есть убитых иноземцев, и служилые люди, не желая напрасною смертию помереть, съели многих мертвых иноземцев и служилых людей, которые с голоду померли, приели человек с пятьдесят;

В чьих интересах действовал? Какую роль сыграл в жизни гос-ва O Я думаю, что Василий действовал в интересах науки и народа, ведь он открыл множество рек близ Амура.

В чьих интересах действовал? Какую роль сыграл в жизни гос-ва O Я думаю, что Василий действовал в интересах науки и народа, ведь он открыл множество рек близ Амура.

Результаты его деятельности. O Хотя Поярков утверждал, что Амур легко покорить и при том крайне выгодно ввиду «добрых земель в Пегой Орде» , но его мысль тогда не осуществилась, и экспедиция его осталась без результатов

Результаты его деятельности. O Хотя Поярков утверждал, что Амур легко покорить и при том крайне выгодно ввиду «добрых земель в Пегой Орде» , но его мысль тогда не осуществилась, и экспедиция его осталась без результатов

Мое отношение к герою O Я думаю, что Василий не очень много достиг в экспедиции и как я узнала он был грубым человеком и мое отношение к нему не очень приятное.

Мое отношение к герою O Я думаю, что Василий не очень много достиг в экспедиции и как я узнала он был грубым человеком и мое отношение к нему не очень приятное.

Список литературы O 1. Николай Дорожкин Путешественники Странные люди – плавающие и путешествующие/http: //lib. rus. ec/b/158335/read O 2. ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ ПОЯРКОВ/http: //www. timuriego. com/vasiliy-danilovichpoyarkov. html O 3. великие путешественники мира/http: //aboutopeners. ru/index. html

Список литературы O 1. Николай Дорожкин Путешественники Странные люди – плавающие и путешествующие/http: //lib. rus. ec/b/158335/read O 2. ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ ПОЯРКОВ/http: //www. timuriego. com/vasiliy-danilovichpoyarkov. html O 3. великие путешественники мира/http: //aboutopeners. ru/index. html

present5.com

Поярков Василий Данилович это что такое Поярков Василий Данилович: определение — История.НЭС

ПОЯРКОВ Василий Данилович

ск. во 2-й пол. XVII в.), выдающийся русский землепроходец. Происходил из служилых людей г. Кашина.

В к. 1630-х Поярков оказался в Сибири. В 1643 его отряд, состоявший из служилых людей и казаков численностью до 130 человек, был направлен якутским воеводой в Даурию, чтобы обложить данью жившее там население. Поярков прошел по р. Алдану и его притоку Учуру, пересек Яблоновый хребет, вошел в р. Зею, а из нее в Амур. По Амуру Поярков спустился в Ламское (Охотское) море, морским путем достиг устья р. Ульи и в 1646, преодолев Становой хребет, возвратился в Якутск. Поярков составил описание мест, по которым проходила его экспедиция. «Скаска» Пояркова содержала в себе важнейшие сведения о природных условиях Приамурья, о быте проживавших там народов и их отношениях с маньчжурами.

В честь Пояркова впоследствии был назван один из районных центров Амурской области.

О.М. Рапов

Оцените определение:

Источник: Святая Русь: энциклопедический словарь

Поярков, Василий Данилович

— письменный голова; происходил из хорошего, но захудалого рода. Прадед его, Петр Андреевич, служил по Московскому списку и был убит под Казанью, а жена его Аксинья Петровна была верховной боярыней в царствование Иоанна Грозного; но скоро обстоятельства переменились, и сыновья П., а в числе них и Владимир Петрович (дед Василия Даниловича) были записаны по выбору и стали служить «городовыми дворянами» по г. Кашину. Дед Пояркова, Владимир Петрович, «за московское сидение» получил вотчину. В 1638 году (6-го февраля) вышел указ стольнику П. П. Головину и дьяку Еф. Филатову отправиться на Лену для строения острога и для приведения в русское подданство сибирских инородцев. Тогда же было велено отправиться из Москвы, в качестве письменного головы, и Вас. Дан. Пояркову. Посылая воеводу с товарищами, московское правительство учреждало особое Якутское воеводство. Наказ, данный воеводе и его товарищам, отличался обширностью. Еще в Москве возникло местническое дело между назначенным в товарищи Головина — M. Б. Глебовым и Поярковым, но оно кончилось не в пользу Пояркова. По прибытии на Лену отношения всех посланных между собой были очень враждебны. Воеводы дозволяли большие злоупотребления, как потом открыло следствие (сыск) их преемников по якутскому воеводству. В 1648 г. П. послан был воеводой Головиным для розысков серебряной, медной и свинцовой руды и для приведения под цареву руку новых людей, живших по pp. Шилке и Зеи. С ним было послано около 130 человек, преимущественно из промышленников, перечисленных в казаки. Двинувшись 15-го июля 1643 г. вниз по p. Лене, П. с товарищами плыл по ней двое суток, затем повернул на p. Алдан, пока не достиг чрез 4 недели до устья p. Учура, оттуда по этой реке в 10 дней — до устья p. Гонома, вошел в нее но она оказалась чрезвычайно неудобна для плавания. На этой реке, вследствие трудности переправ, П. потерял много ядер и свинца, полученного из казны (в количестве 6 пудов 16 фунт.). Сентябрь приближался уже к концу и ожидалось замерзание рек, а потому П. пришлось расположиться на зимовку, но он не мог успокоиться и уже через две недели, оставив 40 казаков на зимовье, сам с 90 казаками, забрав провизию на небольшие сани («нарты»), потянулся вверх по p. Гономе, затем, с неимоверными усилиями перевалив через Становой хребет («камень»), спустился по долине р. Брянды, впадающей в Зею. Только к весне дошел он до Зеи, затем пошел мимо рек Гиляя и Уры и по Зее дошел до устья p. Умлекана. Здесь жили дауры. Желая добыть сведения об этих землях, П. захватил в заложники даурского князька Допмыула Кенчюлаева и через него и других проведал о предстоявших на пути его землях, расспрашивал про руду, про синюю краску и про дорогие камни. Вскоре некоторые из окрестных тунгусов стали добровольно приносить ему ясак, который он стал получать и от дучеров, племени даурского, жившего по устью р. Зеи и Амуру. П., построивши острожек на p. Зее, отпустил 40 казаков, под начальством Юр. Петрова, к низовьям Зеи, чтобы забрать ясак, запастись в этих хлебородных местах провиантом и, если возможно, то и покорить два туземные острожка. Но партия Петрова потерпела неудачу, и казакам пришлось отступить; вскоре среди них начался голод; некоторые из них умерли, и их трупы, а также и трупы захваченных туземцев, поедались остальными. Пришлось тем более обратиться к трупоядению, что Поярков оставшихся в живых из отряда Петрова, рассердившись, что они пришли с пустыми руками, как говорят, не пустил их в свой острог, не давал хлеба, а когда заметил, что те стали питаться какой-то травой и травяными кореньями, то, будто бы, приказал выжечь то поле, где они доставали себе пищу. Если верить «жалобе», поданной впоследствии на Пояркова его спутниками, то характер его нам представится в самом непривлекательном виде: приписывают ему такие поступки, которые не могут искупаться ни его славой, ни его подвигами. Говорят, что Поярков, не делясь оставшимся хлебом, сам указал казакам, что они могут есть мертвых туземцев, да еще презрительно добавлял: «не дороги (мне) служилые люди; вся цена им: десятнику — 10 денег, а рядовому 2 гроша». Голод, наконец, дошел до такой степени, что из 90 человек умерло 40. К тому времени (был уже 1644 год) к Пояркову прибыли те 40 человек, которые зимовали на p. Гономе. С их прибытием Поярков оставил острожек и спустился вниз по p. Зее в Амур. Он не признал эту часть реки за Амур, считая ее за продолжение р. Шилки, как и назвал ее в своем «донесении». Собственно за Амур он считал реку Уссури и продолжение Амура от устья реки Уссури до моря (это надо иметь в виду при чтении его донесения). Проходя Амуром, Поярков обложил попутные народы ясаком. Через 3 недели плавания по р. Амуру П. достиг р. Сунгари и для разведывания, далеко ли устья Амура, отделил от себя и отправил 25 казаков, но они были убиты дучерами. Узнав об этом, П. с оставшимися у него 65 человеками отправился вниз по Амуру сам и чрез шесть дней достиг до устьев р. Уссури где еще жило племя дучеров; затем стали попадаться и другие инородческие племена, а при устье р. Амура на большом протяжении — гиляки. Он признавал невозможным в зимнее время пускаться в неизвестное море, а еще более безрассудным считал возвращение вверх по Амуру, так как боялся при малочисленности спутников плыть среди враждебно настроенных к ним приречных племен; поэтому он решил остановиться на зиму в стране гиляков. Гиляки были свободны, никому не подчинялись и не платили ясака, и Поярков решил их объясачить; для этой цели у устьев Амура он захватил трех гиляков, и те рассказали об улусах и народах, живущих по берегам Охотского моря. Во время зимовки он собрал с гиляков ясак (12 сороков соболей и 6 собольих шуб). Весной 1645 года Поярков отправился по Охотскому морю к северу, придерживаясь берега. Достигнув через 12 недель устьев р. Ульи, он остановился, построил острожек, взял заложников — туземцев и соболей и перезимовал; а с наступлением весны, оставив в острожке 20 казаков для покорения этого края, взяв суда, двинулся волоком на p. Маю и по ней спустился на Алдан, а по нему в p. Лену. Поярков вернулся в Якутск 18-го июня 1646 г., пробыв в своем путешествии с лишком три года. Он привез с собой большие трофей: ясак и пленных туземцев из завоеванных стран. Прибыв в Якутск, Поярков уже не застал Головина, от которого был отправлен, и подал донесение об открытых и покоренных им землях новому воеводе В. Н. Пушкину, который отписал об этом в Москву. Почти одновременно была подана на Пояркова жалоба за зверское его обращение с подчиненными, о чем уже было говорено раньше. Жалоба эта была включена в мирскую челобитную, поданную на Головина. В 1648 году Пояркова, все еще занимавшего должность письменного головы в Якутске, приказано было отпустить к Москве. В 1658 году он был «дворянином московским», т. е. перестал служить, как дед и отец, «по городу» Кашину. В 1662 году он имел должность «приказного человека» Киргинской слободы. До какого времени был там Поярков, не знаем, но имя его, как московского дворянина, встречается еще под 1668 годом.

«Акты Истор.», т. IV, стр. 72; «Доп. к Акт. Истор.», т. II, стр. 239, 242, 265, 278; т. III, стр. 36, 50—58, 59—60, 102—104, 138—139; т. IV, стр. 292, 293; «Русск. Истор. Библиот.», т. II, стр. 970; «Древн. Росс. Вивлиоф.», изд. 2-ое, т. III, отд. II, стр. 161, 187; П. Иванов, «Указатель к боярск. книгам», стр. 336; Н. Н. Оглоблин, «Обозрение столбцов и книг Сибирского Приказа», ч. 1-я и 4-я; Андриевич, «История Сибири», т. I, стр. 86, 87, 88, 89, 147; С. М. Соловьев, «История России», изд. т-ва «Общ. Польза», кн. III и XII, стр. 587, 588; Н. И. Костомаров, «Русская История в жизнеописаниях ее главн. деятелей», отд. II, вып. V, глава VIII, стр. 349; Садовников, «Наши землепроходцы», рассказы из «заселения Сибири», изд. 2-ое, Москва. 1897; «Русская Старина» 1892 года (статья H. H. Оглоблина, «Бытовые черты XVII-го века»).

Н. В―н―в.

{Половцов}

Поярков, Василий Данилович

(гг. рожд. и смерти неизв.) — рус. землепроходец. В 1643—46 во главе отряда численностью ок. 130 человек прошел из Якутска по pp. Лене, Алдану, Учуру, Гонаму и через водораздел вышел на р. Зею, а затем Амур; от устья Амура Охотским м. достиг устья р. Ульи. После зимовки прошел на лыжах до верховьев р. Маи и по рекам бассейна Лены вернулся в Якутск.

Лит.: Лебедев Д. М., География в России XVII века (допетровской эпохи). Очерки по истории географических знаний, М.—Л., 1949.

Оцените определение:

Источник: Большая Русская Биографическая энциклопедия

Поярков Василий Данилович

Русский землепроходец. В 1643-1646 годах руководил отрядом, который впервые проник в бассейн реки Амур, открыл реки Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и нижнее течение реки Амур до устья. Собрал ценные сведения о природе и населении Приамурья. Поярков по тому времени был образованным человеком. Выходец из северных губерний Европейской России, он дослужился на сибирской службе до должности письменного головы — чиновника для особых поручений при воеводе. Основанный в 1632 году на берегу реки Лены, «Якуцкий острожек» занимал выгодное географическое положение и в 1642 году стал административным центром вновь организованного Якутского воеводства. Русские землепроходцы искали новые «землицы» на юге, продвигаясь вверх по притокам Лены — Олекме и Витиму. Скоро они перевалили водораздельные хребты, и перед ними открылась обширная страна на великой реке Шилкар (Амур), населенная оседлыми даурами, по языку родственными монголам. Приволье, богатство Амура и, прежде всего, то, что там хлеб «родится вволю» , привлекало внимание первого якутского воеводы Петра Головина, так как в Якутске хлеба, получаемого от «пашенных крестьян» , не хватало, и его приходилось привозить издалека, чаще всего из-за Урала. Слухи о богатствах Даурии все умножались, и в июле 1643 года Головин послал на Шилкар 133 казака с пушкой под начальством «письменного головы» Василия Даниловича Пояркова, выделив судовой инструмент, много парусины, боеприпасов, пищалей, а также медных котлов и тазов, сукна и бисера — для подарков местным жителям. К отряду присоединилось полтора десятка добровольцев-промышленников ( «охочих людей» ). В качестве переводчика был выбран Семен Петров Чистой. Пояркову был дан ряд заданий описать реки и народы, живущие на них, их занятия, выяснить природные богатства края и представить «чертеж и роспись дороги своей и волоку, к Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям» . Был составлен маршрут похода и даны некоторые сведения о реках и народе, живущем на Амуре, а также твердый наказ Пояркову, чтобы люди его отряда не трогали и не обижали местное население. Поярков пошел в Даурию новым путем. В конце июля на дощаниках он поднялся по Алдану и рекам его бассейна — Учуру и Гонаму. Судоходство по Гонаму возможно только на 200 километров от устья, выше начинаются пороги. Людям Пояркова приходилось перетаскивать суда чуть ли не у каждого порога, а на Гонаме их больше сорока, не считая мелких. Плавание по этой реке было поистине героическим. Однажды «на пороге казенное судно заметало и на том замете с того казенного дощаника с кормы сорвало государев свинец, что с ним послан был 8 пуд 16 гривенок и тот свинец в том пороге в глубоком месте потонул и сыскать его не могли» . Поярков никак не мог примириться с потерей столь ценного и нужного груза. Казаки даже ныряли за ним, но бесполезно. Осенью, когда река стала, отряд еще не достиг водораздела между бассейнами Лены и Амура. Потеряв два дощаника, Поярков оставил часть людей зимовать с судами и припасами на Гонаме, а сам налегке с отрядом в 90 человек пошел «зимником» на нартах и лыжах через Становой хребет и вышел к верховьям реки Брянты (система Зеи). Через 10 дней пути по Амурско-Зейскому плато он добрался до реки Умлекан, левого притока Зеи. Здесь русские были уже в стране «пашенных людей» — Даурии. По берегам Зеи встречались селения с просторными деревянными домами крепкой постройки, с окнами, затянутыми промасленной бумагой. У дауров имелись запасы хлеба, бобовых и других продуктов, много скота и домашней птицы. Они носили одежду из шелковых и хлопчатобумажных тканей. Шелк, ситцы, металлические и другие изделия они получали из Китая в обмен на пушнину. Пушниной же они платили дань маньчжурам. Поярков требовал от дауров, чтобы они давали ясак русскому царю, а для этого он захватывал в аманаты (заложники) знатных людей, держал в цепях, обращался с ними жестоко. От аманатов и других пленных русские получили более точные сведения о стране, в частности о крупном притоке Зеи Селимде (Селемдже) и ее жителях, о соседней Маньчжурии и Китае. Поярков решил зимовать на Зее и поставил острог возле устья Умлекана. К середине зимы хлеб в остроге и окрестных селениях подошел к концу, а нужно было дотянуть до теплого времени, когда вскроются реки и придут суда с припасами, оставленными на Гонаме. Тогда Поярков послал отряд в 70 человек во главе с Юшкой Петровым в соседнее селение. Дауры встретили гостей приветливо, но в свой город не пустили. За версту от селения они построили казакам три юрты, принесли им богатые дары, снабдили продуктами. Петрова не удовлетворили богатые подношения дауров. Отобрав 50 лучших воинов, он пошел на штурм селения. Однако дауры выслали конный отряд, который разгромил пеший отряд казаков. Юшка Петров с оставшимися в живых людьми вернулся к Пояркову. В это время в остроге начался голод, казаки примешивали к муке кору, питались кореньями и падалью, болели и умирали. Разгневанный Поярков не мог простить Петрову его необдуманного поведения и отказался делить запасы с вернувшимся отрядом. Казакам Петрова суждено было умереть голодной смертью. Окрестные дауры, скрывавшиеся в лесах, осмелели и организовали ряд нападений на острог, к счастью для русских, неудачных. Несколько дауров было при этом убито, их трупы валялись вокруг острога. Казаки стали есть и трупы. 24 мая 1644 года, когда пришли люди Пояркова, зимовавшие за Становым хребтом, Поярков все же решил двигаться дальше, вниз по Зее. У него оставалось около 70 человек. Плыть пришлось через сравнительно густонаселенный район — западную окраину Зейско-Буреинской равнины, но жители не допускали, чтобы русские высаживались на берег. Наконец в июне отряд вышел на Амур. Район устья Зеи понравился казакам — земля здесь, судя по запасам продовольствия в даурских острогах и многочисленным пашням, давала хорошие урожаи зерновых и овощей, в селениях было много скота. Поярков остановился немного ниже устья реки Зеи — он решил срубить здесь острог и зимовать, а весной, как предписывала инструкция, двинуться вверх по Амуру — на Шилку — для поиска серебряных руд. На разведку вниз по Амуру он отправил 25 казаков на двух стругах. После трехдневного плавания разведчики выяснили, что до моря очень далеко, и повернули назад, двигаясь против течения бечевой. Вскоре они подверглись нападению приречных жителей, которые перебили многих казаков, и к Пояркову вернулось лишь пятеро. Теперь в отряде осталось около 50 человек. Поярков понимал, что с такими силами после тяжелой зимовки трудно будет двигаться против течения могучей реки, и принял решение плыть к ее устью. Очевидно, он знал, что оттуда морем можно дойти до реки Ульи. От устья реки Сунгари начались земли другого народа — пашенных дючеров. Они жили в поселках, окруженных полями. Вскоре с юга в Амур «упала» крупная река, названная казаками Верхним Амуром, — это была Уссури (детально русские ознакомились с ней в 50-х годах XVII века, назвав ее Ушуром). Через несколько дней плавания показались шалаши ачанов, иначе — гольдов (нанайцев), которые жили в крупных селениях- до 100 и более юрт в каждом. Они почти не знали земледелия; скотоводство у них находилось в зачаточном состоянии; занимались они в основном ловлей рыбы и ею почти исключительно и питались. Из искусно выделанной и раскрашенной кожи крупных рыб они шили себе одежду. Побочным промыслом была охота — казаки видели у них собольи шкурки и лисьи меха. Для езды гольды пользовались только собачьими упряжками. Великая река поворачивала на северо-восток. Через десять дней плавания на берегах нижнего Амура русские увидели летние жилища на сваях и встретили новый «народец». То были гиляки (нивхи), рыболовы и охотники, народ еще более отсталый, чем ачаны. И они ездили на собаках; у некоторых казаки видели сотни собак. Рыбачили они в маленьких берестяных лодках и выплывали на них даже в открытое море. Еще через восемь дней Поярков достиг устья Амура. Время было позднее, сентябрь, и Поярков остался здесь на вторую зимовку. По соседству в землянках жили гиляки. Казаки стали покупать у них рыбу и дрова и собрали некоторые сведения об острове Сахалин, богатом пушниной, где живут «волосатые люди» (айны). Поярков выяснил также, что из устья Амура можно попасть в южные моря. «Только тем еще морским путем никто (из русских) не ходил в Китай». Так впервые было получено представление о существовании пролива (Татарского), отделяющего Сахалин от материка. В конце зимы русским опять пришлось терпеть голод; весной они выкапывали коренья и тем кормились. Перед выступлением в поход казаки совершили набег на гиляков, захватили аманатов и собрали ясак соболями. В течение зимы землепроходцы заготовили лес, укрепили лодки. В конце мая 1645 года, когда устье Амура освободилось ото льда, Поярков вышел в Амурский лиман, но не рискнул идти на юг, а повернул на север. Морское плавание на речных лодках — дощаниках с дополнительно наращенными «нашивами» (бортами) — продолжалось три месяца. Экспедиция продвигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское море. Мореходы обходили «всякую губу», почему и шли так долго. Разразившийся шторм отбросил их к какому-то большому острову, скорее всего к одному из группы Шантарских. К счастью, все обошлось благополучно, и в начале сентября Поярков вошел в устье реки Ульи. Здесь казаки нашли уже знакомый им народ — эвенков, обложили их ясаком и остались на третью зимовку. Ранней весною 1646 года отряд двинулся на нартах вверх по Улье и вышел к реке Май, бассейн Лены. Здесь землепроходцы выдолбили лодки и по Мае, Алдану и Лене за шестнадцать дней, в середине июня 1646 года, доплыли до Якутска. Землепроходцы рассказывали, что в низовьях Зеи и на Амуре сеют шесть «хлебов» ячмень, овес, просо, гречу, горох и коноплю, что там хорошо родятся разные овощи, что у дауров есть лошади, коровы, бараны и много свиней и кур. Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал около восьми тысяч километров, потеряв, большей частью от голода, 80 человек из 132. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Буреинскую равнину. От устья Зеи он первым спустился по Амуру до моря, проследив около двух тысяч километров его течения, открыл — вторично после Москвитина — Амурский лиман, Сахалинский залив и собрал некоторые сведения о Сахалине Он первым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря. Поярков собрал ценные сведения о народах, живущих по Амуру, — даурах, дючерах, нанайцах и нивхах, убеждал якутских воевод присоединить амурские страны к Руси. «Там в походы ходить и пашенных хлебных сидячих людей под царскую руку привесть можно, и ясак с них собирать,- в том государю будет многия прибыль, потому что те землицы людны, и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны…»

Оцените определение:

Источник: 100 великих путешественников

interpretive.ru

Поярков Василий Данилович — землепроходец. Экспедиции Пояркова

Поярков Василий Данилович — русский землепроходец.

В 1643—1646 годах руководил отрядом, который впервые проник в бассейн реки Амур, открыл реки Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и нижнее течение реки Амур до устья. Собрал ценные сведения о природе и населении Приамурья.

Основанный в 1632 году на берегу реки Лены, «Якуцкий острожек» занимал выгодное географическое положение и в 1642 году стал административным центром вновь организованного Якутского воеводства. Русские землепроходцы искали новые «землицы» на юге, продвигаясь вверх по притокам Лены — Олёкме и Витиму. Скоро они перевалили водораздельные хребты, и перед ними открылась обширная страна на великой реке Шилкар (Амур), населенная оседлыми даурами, по языку родственными монголам.

Страна Даурия

Из русских первым побывал в Даурии казак Максим Перфильев, ходивший туда в 1636 году, вероятно, на разведку. Он составил карту, которой пользовались вплоть до XIX века. После Перфильева Даурию посетил «промышленный человек» Аверкиев. Он достиг пункта слияния Шилки и Аргуни, где, собственно, и начинается Амур. Он был пойман местными жителями и отведен к их «князькам». Очевидно, он чем-то угодил им. Его не казнили, а, напротив, отпустили, не причинив никакого вреда, даже обменяли его бисер на соболиные шкурки. Аверкиев еще больше умножил слухи о богатствах Даурии.

За дело освоения земель дауров взялся первый якутский воевода Петр Головин. Он решил отправить в Даурию военную экспедицию. В июле 1643 года Головин послал на Шилкар 133 казака с пушкой под начальством «письменного головы» Василия Даниловича Пояркова, выделив судовой инструмент, много парусины, боеприпасов, пищалей, а также медных котлов и тазов, сукна и бисера — для подарков местным жителям.

Поярков потому времени был образованным человеком. Выходец из северных губерний Европейской России, он дослужился на сибирской службе до должности письменного головы — чиновника для особых поручений при воеводе. К отряду присоединилось полтора десятка добровольцев-промышленников («охочих людей»). В качестве переводчика был выбран Семен Петров Чистой.

Пояркову был дан ряд заданий: описать реки и народы, живущие на них, их занятия, выяснить природные богатства края и представить «чертеж и роспись дороги своей и волоку, к Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям». Был составлен маршрут похода и даны некоторые сведения о реках и народе, живущем на Амуре, а также твердый наказ Пояркову, чтобы люди его отряда не трогали и не обижали местное население.

Поярков двинулся в Даурию таким путем: поднялся по Алдану и рекам его бассейна — Учуру и Гонаму. Судоходство по Гонаму возможно лишь на 200 километров от устья, дальше начинаются пороги. Людям Пояркова приходилось перетаскивать суда на себе, волоком. И это приходилось делать более 40 раз. Тем временем наступила осень, и река стала. До водораздела между Леной и Амуром было еще очень далеко. Поярков решил оставить часть людей зимовать здесь, возле судов, а сам налегке с отрядом в 90 человек пошел зимником на нартах. Через Становой хребет он вышел к верховьям реки Зеи. Здесь они наконец-то попали в страну «пашенных людей», в Даурию. Дауры были миролюбивый и работящий народ. По берегам Зеи встречались селения с просторными деревянными домами, окна были затянуты промасленной бумагой. У них имелись большие запасы хлеба, много скота, домашней птицы. Носили дауры одежду из шелковой и хлопчатобумажной ткани, что тоже говорило о достатке. Шелк и ситец они получали из Китая в обмен на пушнину. Пушниной же платили дань и маньчжурам, которые постепенно прибирали к рукам этот благодатный край.

Поярков сразу же потребовал от дауров, чтобы отныне они платили дань русскому царю. А чтобы подкрепить свои слова действием, захватил аманатами (заложниками) несколько знатных людей. Судя по всему, Поярков был человеком довольно жестким и решительным. Аманатов он посадил на цепь, бил плетьми. Выведал у них все и о Даурии, и о соседних Маньчжурии и Китае. Он решил остаться зимовать на Зее и начал строить острог.

В середине зимы хлеб был уже на исходе. В окрестных селениях все запасы давно были захвачены и съедены, а до теплого времени еще далеко. Оставленные с припасами суда на Гонаме должны были прийти не скоро. Начался голод. Казаки стали примешивать к муке кору деревьев, питались кореньями и падалью, часто болели. Начался мор.

Тогда окрестные дауры, которые все это время скрывались в лесах, осмелели и организовали несколько нападений на острог. Но Поярков был умелым военачальником. Напавших дауров перебили, их трупы валялись на снегу перед острогом. Голод крепчал, тогда казаки стали поедать эти трупы. Еще немного—и они начали бы есть друг друга. Но наконец весной пришли суда с припасами. У Пояркова теперь оставалось менее 100 человек, но он все же решил двигаться дальше, вниз по Зее. Плыть пришлось через сравнительно густонаселенные районы (окраина Зейско-Бурейской равнины), но местные жители, наслышавшись о жестких порядках Пояркова, не допускали русских высаживаться на берег. В них тотчас же летели тучи стрел.

Наконец отряд вышел к Амуру и продолжил плавание вниз по реке до устья Сунгари. Здесь уже начинались земли совершенно другого народа — «пашенных» дючеров, родственных маньчжурам.

Дючеры жили в поселках (по 70—80 домов в каждом), окруженных тучными хлебными полями. Чтобы разведать обстановку, Поярков послал вперед группу казаков. Дючеры внезапно напали на них и почти всех перебили. Только двоим израненным казакам удалось вернуться к отряду. Войско Пояркова еще более сократилось, насчитывало теперь семь десятков человек. Но и тогда он не отказался от того, чтобы продолжить плавание вниз по Амуру.

Через несколько дней пути показались шалаши гольдов (нанайцев). Селения здесь были крупные, по сто юрт в каждом. Этот народ почти не знал земледелия, да и скотоводство у них было развито слабо. Гольды в основном ловили рыбу, ею и питались. Даже из кожи крупной рыбы шили себе одежду, а потом раскрашивали ее. Поярков называл их «рыбным народом». Гольдов казаки не тронули — брать здесь было нечего, поплыли дальше.

Через две недели пути на берегах нижнего Амура Поярков увидел летние жилища на сваях и встретил новый «народец». Это были гиляки (нивхи). Тоже рыболовы, как и гольды, но еще более отсталые и бедные. Они ездили на собаках. У некоторых гиляков казаки видели до сотни собак и больше. Рыбачили они в маленьких берестяных лодках и выплывали на них даже в открытое море. Еще через две недели Поярков достиг устья Амура. Время было позднее, сентябрь, и путешественник остался здесь на вторую зимовку. По соседству в землянках жили и гиляки. Вначале все шло мирно. Казаки покупали у гиляков рыбу и дрова, а Поярков собирал сведения об острове Сахалин, богатом пушниной, где живут «волосатые люди» (айны). Он узнал также, что из устья Амура можно попасть и в южные теплые моря. В своем донесении Головину Поярков написал: «Только тем еще морским путем никто (из русских) не ходил в Китай». Так впервые было получено представление о существовании пролива (Татарского), отделяющего Сахалин от материка. Но откроют пролив и нанесут его на карту лишь через 200 лет.

В конце зимы казакам опять пришлось терпеть голод. Вновь стали поедать коренья, кору, питаться падалью. Перед отправлением в поход Поярков совершил набег на гиляков, захватил аманатов и собрал дань соболями. В конце мая 1645 года, когда устье Амура освободилось ото льда, Поярков со своими казаками вышел в Амурский лиман.

Итоги экспедиций

Выйдя в Амурский лиман, Поярков не рискнул идти на юг, а повернул на север. С бортов был виден берег Сахалина, где жили «волосатые люди» (айны), но их Поярков решил не трогать. Морское плавание на утлых речных лодках — дощаниках — продолжалось три месяца. Экспедиция двигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское море. Мореходы обходили «всякою губу», почему и шли так долго, открыв, по крайней мере, залив Академии. Разразившийся шторм отбросил их к какому-то острову — скорее всего, к одному из группы Шантарских. К счастью, все обошлось благополучно, и в начале сентября Поярков вошел в устье реки Ульи. Здесь казаки встретили уже знакомый им «народец» — эвенков (тунгусов). Поярков по своей привычке захватил аманатов, обложил эвенков данью и остался тут на третью зимовку. Ранней весной 1646 года отряд двинулся на нартах вверх по Улье и, перевалив невысокий водораздел, вышел к реке Мае, принадлежащей уже к бассейну Лены. А затем по Алдану и Лене Поярков вернулся в середине июня 1646 года в Якутск. В пути погибло 80 человек, большей частью от голода. Вернулись обратно 52 путешественника. Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал около 8 тысяч километров. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Бурейскую равнину. От устья Зеи он первым спустился по Амуру до моря, проследив около 2 тысяч километров его течения. Поярков открыл Амурский лиман, Сахалинский залив и собрал некоторые сведения о самом острове Сахалин. К его заслугам принадлежит то, что он первым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря. Поярков собрал также очень ценные сведения о народах, живущих по Амуру, — даурах, дючерах, нанайцах, нивхах. Вернувшись, он стал настойчиво убеждать якутского воеводу Головина присоединить «амурские страны к Руси». Несмотря на всю свою жесткость, это был человек, мыслящий по-государственному. Он мог много раз повернуть назад, но прошел свой путь до конца.

www.kmslib.ru

Поярков Василий Данилович (годы рождения и смерти неизвестны) русский землепроходец. В 1643-46 во главе отряда прошел из Якутска по рр. Лена, Алдан на р. Зея, а затем на Амур. Зимовал на побережье Охотского моря, оттуда прошел на лыжах до верховьев р. Мая и вернулся в Якутск. Сообщил подробные сведения о природе и населении обширных площадей Дальнего Востока. Основанный в 1632 году на берегу реки Лены, Якуцкий острожек занимал выгодное географическое положение и в 1642 году стал административным центром вновь организованного Якутского воеводства. Русские землепроходцы искали новые землицы на юге, продвигаясь вверх по притокам Лены Олёкме и Витиму. Скоро они перевалили водораздельные хребты, и перед ними открылась обширная страна на великой реке Шилкар (Амур), населенная оседлыми даурами, по языку родственными монголам. Приволье, богатство Амура и прежде всего то, что там хлеб родится вволю , привлекало внимание первого якутского воеводы Петра Головина, так как в Якутске хлеба, получаемого от пашенных крестьян , не хватало, и его приходилось привозить издалека, чаще всего из-за Урала. Слухи о богатствах Даурии все умножались, и в июле 1643 года Головин послал на Шилкар 133 казака с пушкой под начальством письменного головы Василия Даниловича Пояркова, выделив судовой инструмент, много парусины, боеприпасов, пищалей, а также медных котлов и тазов, сукна и бисера для подарков местным жителям. Поярков потому времени был образованным человеком. Выходец из северных губерний Европейской России, он дослужился на сибирской службе до должности письменного головы чиновника для особых поручений при воеводе. К отряду присоединилось полтора десятка добровольцев-промышленников ( охочих людей ). В качестве переводчика был выбран Семен Петров Чистой. Пояркову был дан ряд заданий: описать реки и народы, живущие на них, их занятия, выяснить природные богатства края и представить чертеж и роспись дороги своей и волоку, к Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям . Был составлен маршрут похода и даны некоторые сведения о реках и народе, живущем на Амуре, а также твердый наказ Пояркову, чтобы люди его отряда не трогали и не обижали местное население. Поярков пошел в Даурию новым путем. В конце июля на дощаниках он поднялся по Алдану и рекам его бассейна Учуру и Гонаму. Судоходство по Гонаму возможно только на 200 километров от устья, выше начинаются пороги. Людям Пояркова приходилось перетаскивать суда чуть ли не у каждого порога, а на Гонаме их больше сорока, не считая мелких. Плавание по этой реке было поистине героическим. Однажды на пороге казенное судно заметало и на том замете с того казенного дощаника с кормы сорвало государев свинец, что с ним послан был 8 пуд 16 гривенок, и тот свинец в том пороге в глубоком месте потонул и сыскать его не могли . Поярков никак не мог примириться с потерей столь ценного и нужного груза. Казаки даже ныряли за ним, но бесполезно. Осенью, когда река стала, отряд еще не достиг водораздела между бассейнами Лены и Амура, потеряв два дощаника. Поярков оставил часть людей зимовать с судами и припасами на Гонаме, а сам налегке с отрядом в 90 человек пошел зимником на нартах и лыжах через Становой хребет и вышел к верховьям реки Брянты (система Зеи). Через 10 дней пути по Амурско-Зейскому плато он добрался до реки Умлекан, левого притока Зеи. Здесь русские были уже в стране пашенных людей Даурии. По берегам Зеи встречались селения с просторными деревянными домами крепкой постройки, с окнами, затянутыми промасленной бумагой. Удауров имелись запасы хлеба, бобовых и других продуктов, много скота и домашней птицы. Они носили одежду из шелковых и хлопчатобумажных тканей. Шелк, ситцы, металлические и другие изделия они получали из Китая в обмен на пушнину. Пушниной же они платили дань маньчжурам. Поярков требовал от дауров, чтобы они давали ясак русскому царю, а для этого он захватывал в аманаты (заложники) знатных людей, держал в цепях, обращался с ними жестоко. От аманатов и других пленных русские получили более точные сведения о стране, в частности о крупном притоке Зеи Селимде (Селемдже) и ее жителях, о соседней Маньчжурии и Китае. Поярков решил зимовать на Зее и поставил острог возле устья Умлекана. К середине зимы Хлеб в остроге и окрестных селениях подошел к концу,а нужно было дотянуть до теплого времени, когда вскроются реки и придут суда с припасами, оставленными на Гонаме. Тогда Поярков послал отряд в 70 человек во главе с Юшкой Петровым в соседнее селение. Дауры встретили гостей приветливо, но в свой город не пустили. За версту от селения они построили казакам три юрты, принесли им богатые дары, снабдили продуктами. Петрова не удовлетворили богатые подношения дауров. Отобрав 50 лучших воинов, он пошел на штурм селения. Однако дауры выслали конный отряд, который разгромил пеший отряд казаков. Юшка Петров с оставшимися в живых людьми вернулся к Пояркову. В это время в остроге начался голод, казаки примешивали к муке кору, питались кореньями и падалью, болели и умирали. Разгневанный Поярков не мог простить Петрову его необдуманного поведения и отказался делить запасы с вернувшимся отрядом. Казакам Петрова суждено было умереть голодной смертью. Окрестные дауры, скрывавшиеся в лесах, осмелели и организовали ряд нападений на острог, к счастью для русских, неудачных. Несколько дауров было при этом убито, их трупы валялись вокруг острога. Казаки стали есть и трупы. 24 мая 1644 года, когда пришли люди Пояркова, зимовавшие за Становым хребтом, Поярков все же решил двигаться дальше, вниз по Зее. У него оставалось около 70 человек. Плыть пришлось через сравнительно густонаселенный район западную окраину Зейско-Буреинской равнины, но жители не допускали, чтобы русские высаживались на берег. Наконец в июне отряд вышел на Амур. Район устья Зеи понравился казакам: земля здесь, судя по запасам продовольствия в даурских острогах и многочисленным пашням, давала хорошие урожаи зерновых и овощей, в селениях было много скота. Поярков остановился немного ниже устья реки Зеи он решил срубить здесь острог и зимовать, а весной, как предписывала инструкция, двинуться вверх по Амуру на Шилку для поиска серебряных руд. На разведку вниз по Амуру он отправил 25 казаков на двух стругах. После трехдневного плавания разведчики выяснили, что до моря очень далеко, и повернули назад, двигаясь против течения бечевой. Вскоре они подверглись нападению приречных жителей, которые перебили многих казаков, и к Пояркову вернулось лишь пятеро. Теперь в отряде осталось около 50 человек. Поярков понимал, что с такими силами после тяжелой зимовки трудно будет двигаться против течения могучей реки, и принял решение плыть к ее устью. Очевидно, он знал, что оттуда морем можно дойти до реки Ульи. От устья реки Сунгари начались земли другого народа пашенных дючеров. Они жили в поселках, окруженных полями. Вскоре с юга в Амур упала крупная река, названная казаками Верхним Амуром, это была Уссури (детально русские ознакомились с ней в 50-х годах XVII века, назвав ее Ушуром). Через несколько дней плавания показались шалаши ачанов, иначе гольдов (нанайцев), которые жили в крупных селениях- до 100 и более юрт в каждом. Они почти не знали земледелия; скотоводство у них находилось в зачаточном состоянии; занимались они в основном ловлей рыбы и ею почти исключительно и питались. Из искусно выделанной и раскрашенной кожи крупных рыб они шили себе одежду. Побочным промыслом была охота: казаки видели у них собольи шкурки и лисьи меха. Для езды гольды пользовались только собачьими упряжками. Великая река поворачивала на северо-восток. Через десять дней плавания на берегах нижнего Амура русские увидели летние жилища на сваях и встретили новый народец . То были гиляки (нивхи), рыболовы и охотники, народ еще более отсталый, чем ачаны. И они ездили на собаках; у некоторых казаки видели сотни собак. Рыбачили они в маленьких берестяных лодках и выплывали на них даже в открытое море. Еще через восемь дней Поярков достиг устья Амура. Время было позднее, сентябрь, и Поярков остался здесь на вторую зимовку. По соседству в землянках жили гиляки. Казаки стали покупать у них рыбу и дрова и собрали некоторые сведения об острове Сахалин, богатом пушниной, где живут волосатые люди (айны). Поярков выяснил также, что из устья Амура можно попасть в южные моря. Только тем еще морским путем никто (из русских) не ходил в Китай . Так впервые было получено представление о существовании пролива (Татарского), отделяющего Сахалин от материка. В конце зимы русским опять пришлось терпеть голод; весной они выкапывали коренья и тем кормились: Перед выступлением в поход казаки совершили набег на гиляков, захватили аманатов и собрали ясак соболями. В течение зимы землепроходцы заготовили лес укрепили лодки. В конце мая 1645 года, когда устье Амура освободилось ото льда, Поярков вышел в Амурский лиман, но не рискнул идти на юг, а повернул на север. Морское плавание на речных лодках дощаниках с дополнительно наращенными нашивами (бортами) продолжалось три месяца. Экспедиция продвигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское море. Мореходы обходили всякую губу , почему и шли так долго. Разразившийся шторм отбросил их к какому-то большому острову, скорее всего к одному из группы Шантарских. К счастью, все обошлось благополучно, и в начале сентября Поярков вошел в устье реки Ульи. Здесь казаки нашли уже знакомый им народ эвенков, обложили их ясаком и остались на третью зимовку. Ранней весною 1646 года отряд двинулся на нартах вверх по Улье и вышел к реке Май, бассейн Лены. Здесь землепроходцы выдолбили лодки и по Мае, Алдану и Лене за шестнадцать дней, в середине июня 1646 года, доплыли до Якутска. Землепроходцы рассказывали, что в низовьях Зеи и на Амуре сеют шесть хлебов : ячмень, овес, просо, гречу, горох и коноплю; что там хорошо родятся разные овощи; что у дауров есть лошади, коровы, бараны и много свиней и кур. Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал около восьми тысяч километров, потеряв, большей частью от голода, 80 человек из 132. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Бурейнскую равнину. От устья Зеи он первым спустился по Амуру до моря, проследив около двух тысяч километров его течения, открыл вторично после Москвитина Амурский лиман. Сахалинский залив и собрал некоторые сведения о Сахалине. Он первым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря. Поярков собрал ценные сведения о народах, живущих по Амуру, даурах, дючерах, нанайцах и нивхах, убеждал якутских воевод присоединить амурские страны к Руси: Там в походы ходить и пашенных хлебных сидячих людей под царскую… руку привесть можно, и ясак с них собирать,- в том государю будет многая прибыль, потому что те землицы людны, и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны… |

www.referatnatemu.com