Литературное чтение 4 класс. Рассказ о Сергии Радонежском-где найти?

Летописи, былины, жития. Рассказ о Сергии Радонежском 4 класс литературное чтение-где найти?

1 Ты прочитал произведения раздела «Летописи, былины, жития». Что ты узнал нового, чему научился, а что вызывает у тебя трудности? Я могу:

2 Запиши своими словами, что такое летопись, былина, житие

3 Составь рассказ об одном из героев. Заполни таблицу. Впиши имена, которые соответствуют описанию.

Варфоломей, почитается Русской православной церковью, встреча со старцем, благословение старца, основатель Троице-Сергиевой лавры

Великий князь киевский, основатель Древнерусского государства, поход на Царьград, необычный штурм города, обязал платить дань

Богатырь, село Карачарово близ города Мурома, совершил подвиги во славу Отечества, одолел разбойников

Рассказ о Сергие Радонежском

Рассказ о князе Олеге

4 Составь и запиши рассказ об Илье Муромце по следующему плану:

Характер героя (какой он?).

Какие поступки он совершил?

Как автор повествования относится к герою?

Моё мнение о герое.

5 Прочитай фрагмент былины о богатыре Святогоре. Подчеркни слова, которые помогают представить героя.

6 Какими чертами характера, по твоему мнению, обладали богатыри? Запиши.

7 Отметь особенности, которые характеризуют былину.

8 Как ты представляешь себе современного богатыря? Составь рассказ и запиши.

9 Какие вопросы учебника показались тебе трудными? Запиши

ГДЗ Литературное чтение 4 класс Рабочая тетрадь по литературному чтению — 4 класс, Бойкина, Виноградская **ответы к рабочей тетради 4 класс

Проверим себя и оценим свои достижения стр 19 — 22

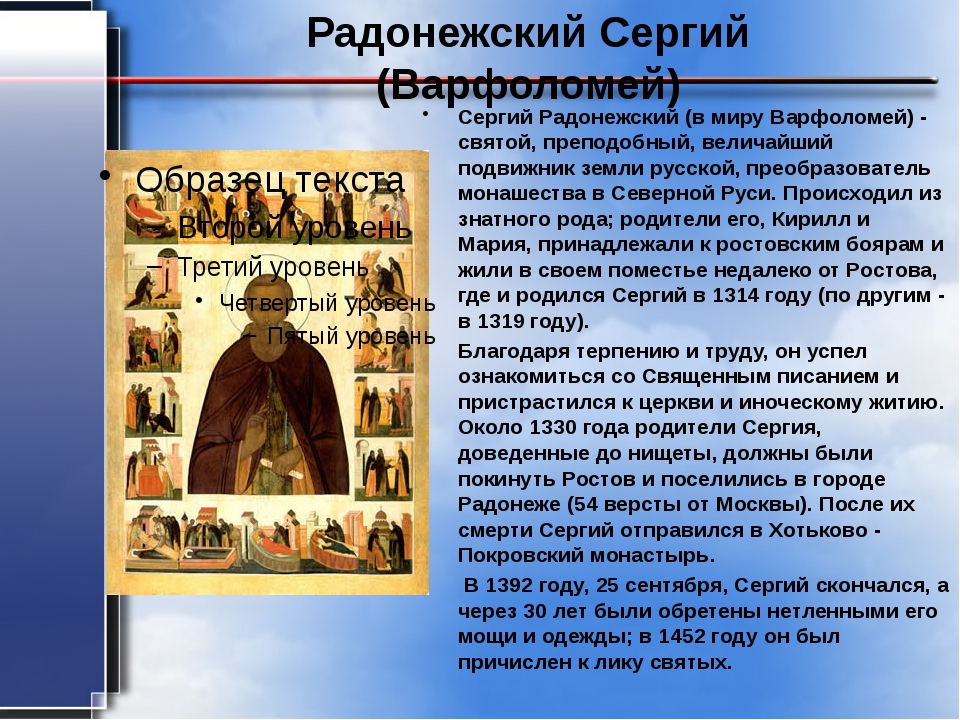

Житие и биография Сергия Радонежского краткое содержание биографии для детей

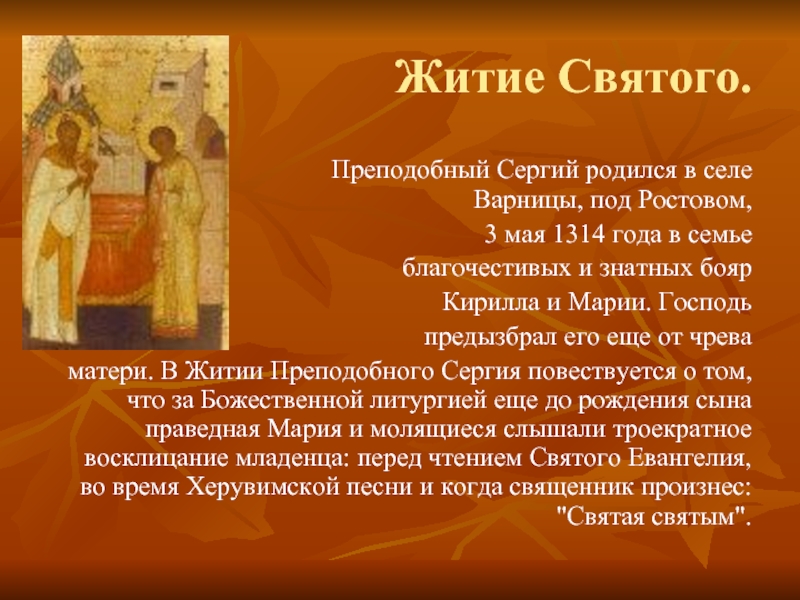

3 мая 1314 года у Кирилла и Марии в Ростовской области появился на свет сын. Первое чудо произошло до рождения мальчика. В один из дней Мария, будучи беременной, пошла в храм. Во время богослужения, малыш, находящийся в животе матери три раза закричал. Через сорок дней после рождения, его окрестили и назвали Варфоломеем. Мать с отцом поведали священнослужителю о крике сына из утробы. На что духовник ответил, что отрок в будущем станет служить Святой Троице.

Первое чудо произошло до рождения мальчика. В один из дней Мария, будучи беременной, пошла в храм. Во время богослужения, малыш, находящийся в животе матери три раза закричал. Через сорок дней после рождения, его окрестили и назвали Варфоломеем. Мать с отцом поведали священнослужителю о крике сына из утробы. На что духовник ответил, что отрок в будущем станет служить Святой Троице.Когда мальчик вырос, он стал учиться грамоте, но обучение ему давалось с трудом. В один из дней Варфоломей повстречал священника и поведал духовнику о трудностях с обучением и попросил его помощи. Священник дал ему кусок просфоры и сказал, что теперь Варфоломей будет читать хорошо. Священник пошёл в храм и стал молиться, а Варфоломею сказал читать песнопение. Чудом он стал читать на много лучше, чем раньше. Спустя время Варфоломей стал поститься и читать молитвы.

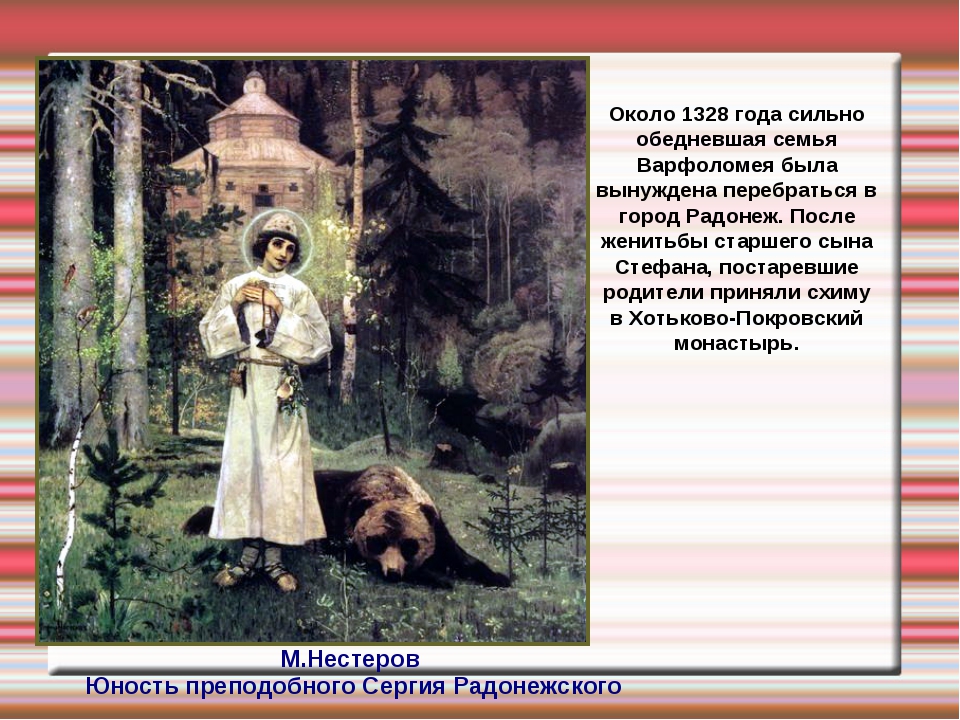

Спустя некоторое время семья Варфоломея переехала в город Радонеж. Отрок изъявил желание стать монахом, но родители попросили его, чтобы он дождался, когда они умрут. Кирилл и Мария ушли в монастыри и там умерли. Наследство, доставшееся от отца, Варфоломей передал младшему брату Петру, а старший брат Стефан ушел в монахи. Варфоломей принял решение уйти в лес и построить там церковь и позвал с собой своего брата Стефана. Они нашли в чаще безлюдное место, возвели не большую хижину и построили там храм, который был освящен митрополитом Киевским во имя Святой Троицы. Игумен Митрофан постриг Варфоломея в монахи и назвал его Сергием. В это время ему было около 20 лет.

Кирилл и Мария ушли в монастыри и там умерли. Наследство, доставшееся от отца, Варфоломей передал младшему брату Петру, а старший брат Стефан ушел в монахи. Варфоломей принял решение уйти в лес и построить там церковь и позвал с собой своего брата Стефана. Они нашли в чаще безлюдное место, возвели не большую хижину и построили там храм, который был освящен митрополитом Киевским во имя Святой Троицы. Игумен Митрофан постриг Варфоломея в монахи и назвал его Сергием. В это время ему было около 20 лет.

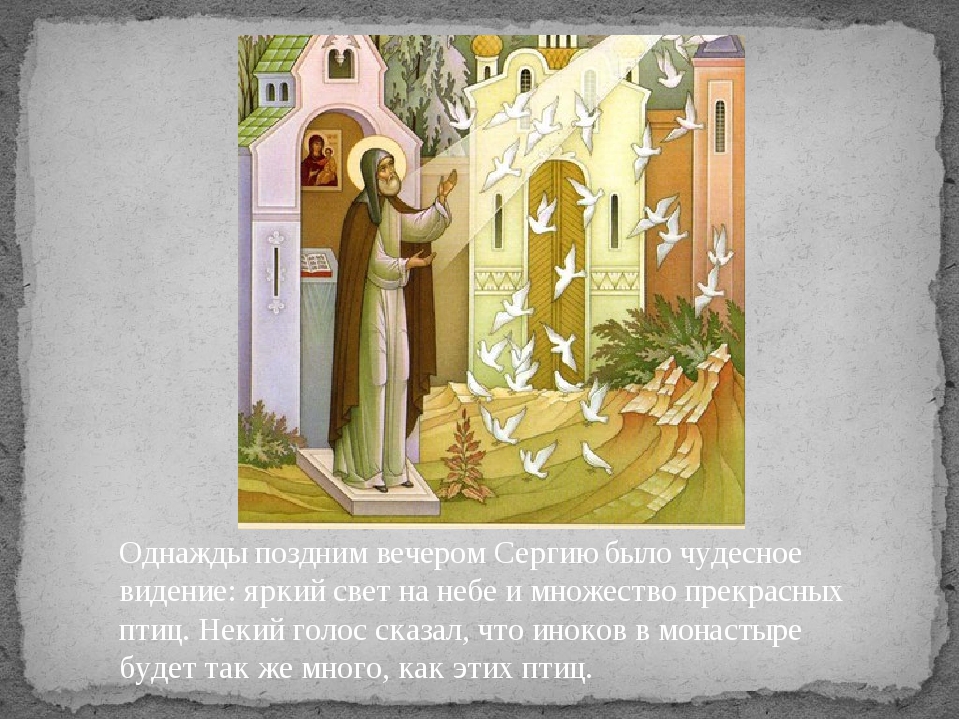

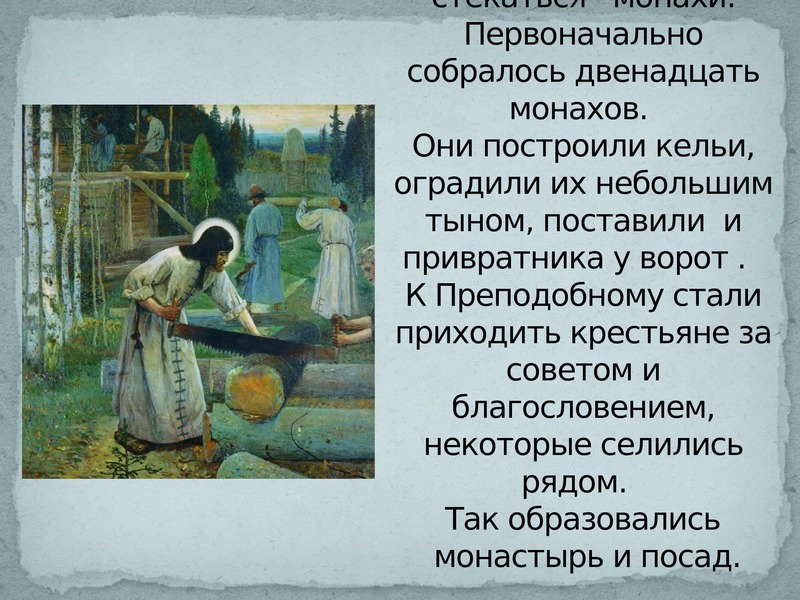

Однажды во время молитвы произошло чудо, стены в церкви разошлись, и в нее ступил сам сатана, он велел Сергию покинуть храм и пугал его. Но Сергий изгнал его своей молитвой. Спустя время другие монахи поселились рядом с Сергием. Каждый возвел хижину. Когда монахов стало 12, вокруг хижин построили ограду. Когда игумен Митрофан скончался Сергий с монахами пошёл к епископу, за новым наставником. Епископ наказал самому Сергию быть игуменом. Сергий дал свое согласие.

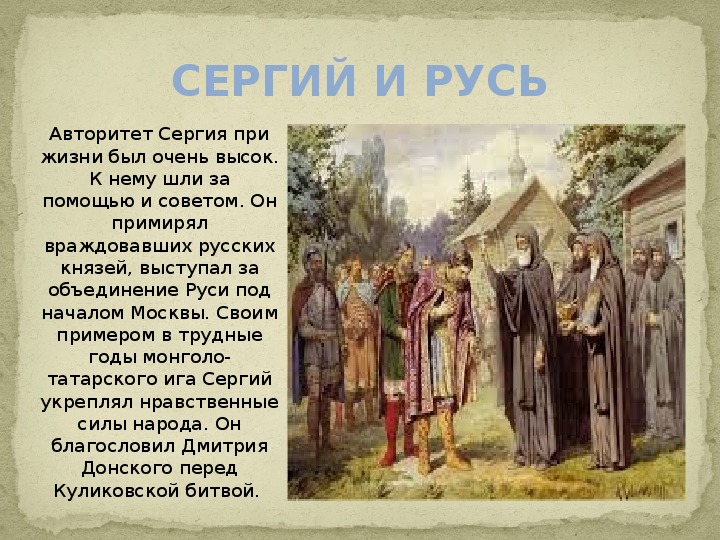

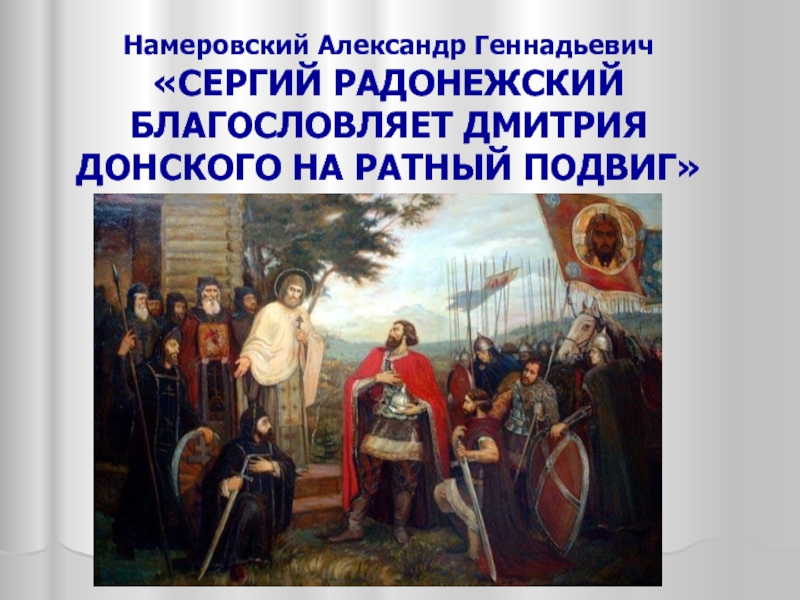

Первое время к церкви не было хорошей дороги. Спустя время люди стали строить свои дома по близости, которые разрослись в села. Монахи проявляли недовольство, что рядом нет воды. Святой Сергий долго молился и вблизи появился источник, вода которого исцеляла. Возле реки Волги проживал сановник, которого мучил бес. Преподобный Сергий прогнал дьявола. С того времени большое количество мирян стали посещать святого. Перед битвой с ордынским князем Мамаем, князь Дмитрий попросил благословения у Сергия и победил. Впоследствии в честь этого был возведен Успенский монастырь.

Спустя время люди стали строить свои дома по близости, которые разрослись в села. Монахи проявляли недовольство, что рядом нет воды. Святой Сергий долго молился и вблизи появился источник, вода которого исцеляла. Возле реки Волги проживал сановник, которого мучил бес. Преподобный Сергий прогнал дьявола. С того времени большое количество мирян стали посещать святого. Перед битвой с ордынским князем Мамаем, князь Дмитрий попросил благословения у Сергия и победил. Впоследствии в честь этого был возведен Успенский монастырь.

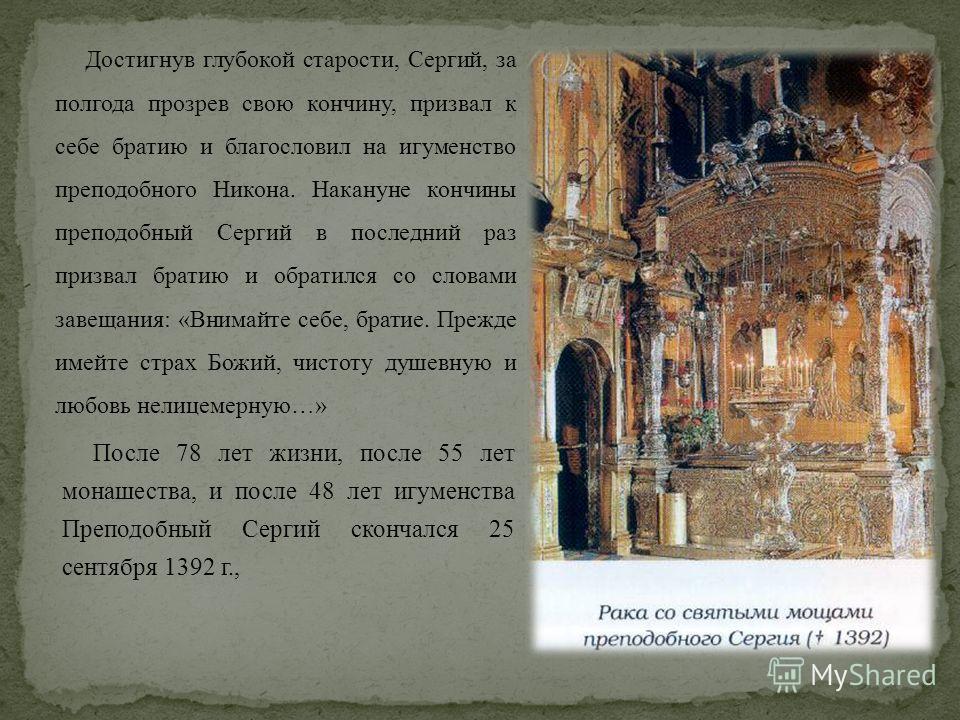

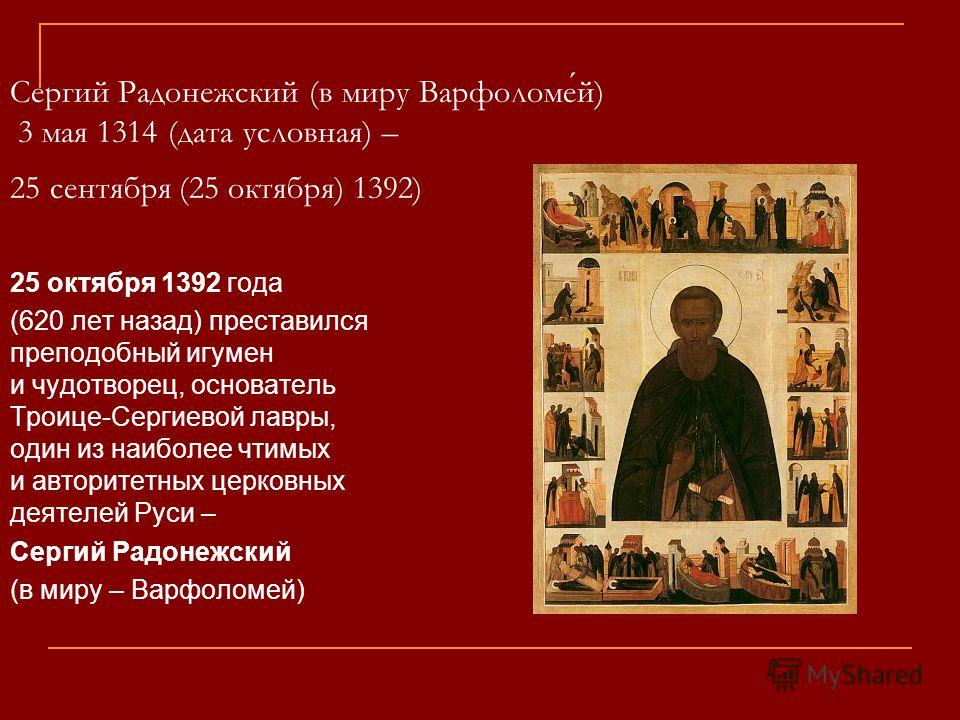

Свою кончину святой Сергий предсказал за 6 месяцев и передал игуменство ученику Никону. Сергий Радонежский отошел в мир иной 25 сентября 1392 года, прожив 78 лет. Сергий хотел, чтобы его похоронили за пределами церкви, рядом с остальными монахами. Но митрополит Киприан дал свое благословение, чтобы Сергия положили с правой стороны в церкви. Огромное количество людей в день похорон пришло попрощаться со святым Сергием Радонежским.

Биография и житие Сергия Радонежского кратко для детей 2, 4 класса

Родители Сергия, Кирилл и Мария, были людьми благочестивыми. Жили они в Твери. Там и был рожден будущий святой, приблизительно в 1314 году, во время правления князя Дмитрия. Митрополитом русской земли был Петр.

Жили они в Твери. Там и был рожден будущий святой, приблизительно в 1314 году, во время правления князя Дмитрия. Митрополитом русской земли был Петр.

Мария, нося ребенка в утробе, вела праведный образ жизни. Она строго соблюдала все посты и молилась. Еще тогда она решила, что если на свет появится мальчик, то посвятит его службе господней. И, как предзнаменование будущего ребенка, произошло, однажды, чудо в храме во время молитвы Марии. Ребенок трижды прокричал из чрева матери. Священником было это истолковано так, что он вырастет служителем Святой Троицы.

После рождения, на сороковой день от роду, младенец был крещен. Имя дали ему Варфоломей. Были у него и еще два брата – Петр и Стефан.

Мальчик рос. Пришло ему время обучаться грамоте. Братьям его эта наука давалась легко, а Варфоломею с большим трудом. Он очень сильно переживал из-за этого.

Однажды, по просьбе отца, отправился Варфоломей на поиски лошадей. И по дороге встретил мальчик в поле святого старца. Рассказал он ему о своих трудностях в обучении и попросил помолиться за него. В ответ на это старец дал юнцу кусочек просфоры и сказал, что будет знать он отныне грамоту очень хорошо.

Рассказал он ему о своих трудностях в обучении и попросил помолиться за него. В ответ на это старец дал юнцу кусочек просфоры и сказал, что будет знать он отныне грамоту очень хорошо.

Варфоломей пригласил старца в дом к своим родителям. Он не отказался. А мальчику с тех пор все науки стали легко даваться.

Прошло несколько лет и Варфоломей стал строго соблюдать все посты и читать молитвы, готовя себя к службе Всевышнему. Перечитал он не мало книг святых.

Вскоре, он вместе со всей семьей переселился в земли Ростовские, в Радонеж. Переезд был связан с бесчинствами в Твери московского воеводы. Поселилось семейство подле местной церкви.

Братья Варфоломея нашли себе жен. А он стремился к богослужению. Попросил он отца с матерью благословить его на это. На что родители попросили его дождаться, покуда они закончат свой земной путь, а после уже и посвящать себя Господу.

Через какое-то время ушли они в монастыри. И там настигла их смерть. К этому времени, у Стефана умерла жена и он тоже нашел себе приют в монастырской келье. Наследство родителей отдал Варфоломей все другому своему брату – Петру.

Наследство родителей отдал Варфоломей все другому своему брату – Петру.

Позвал он Стефана на поиски подходящего места для строения обители. И выстроили они с ним на пустыре небольшую церквушку, освятив ее во имя Святой Троицы. Через какое-то время брат покинул Варфоломея. Тяжелой оказалась для него жизнь на лоне природы. Ушел он в московский монастырь. Там стал он игуменом.

А Варфоломей попросил старца Митрофана постричь его в монахи. При постриге и принял он имя Сергий. Был он на то время чуть старше 20 лет.

И стал жить он в своей хижинке, усердно молясь. Искушали его бесы всячески, но Сергий был стоек. Не поддался на их соблазны, а изгонял их. Как-то раз посетил его сам сатана, но святой и его изгнал.

Навещали иногда Сергия монахи. А со временем, некоторые стали и селиться там вместе с ним. Церквушка стала расстраиваться.

После смерти игумена, по настоянию епископа Афанасия, Сергий принял этот святой сан.

Творил святой много чудес разных. По молитве Сергия возник родник неподалеку от основанной им церкви.

Однажды, было Сергию видение, что будет его церковь приютом для нищих и странников и будет полна она народа.

Вернулся в церковь и брат Стефан. Но, как-то раз, Сергий, обидевшись на него, покинул обитель. Построили он себе келью на реке Киржач. Но пришли туда к нему иноки из церкви Святой Троицы.

Через какое-то время святой вернулся назад, оставив в новой обители игуменом одного из своих учеников.

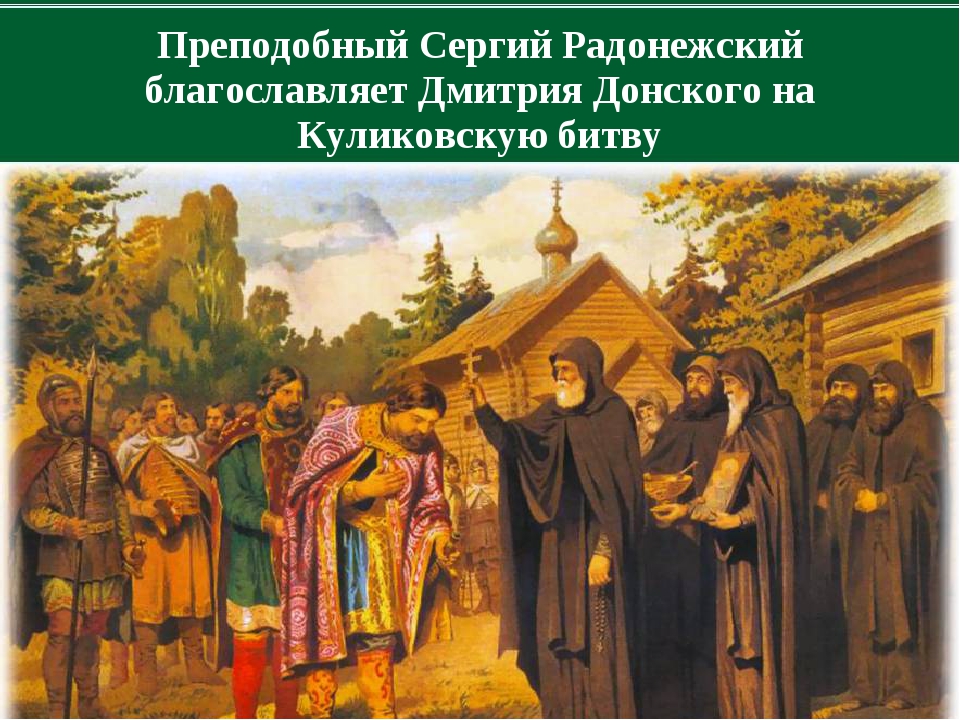

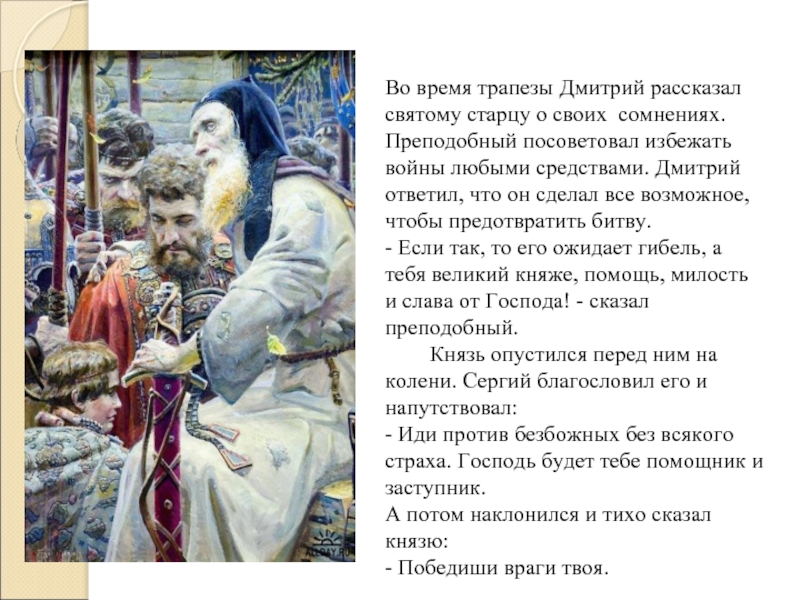

Продолжил жизнь свою там Сергий. Продолжал творить он чудеса, исцелять больных. Приходили к нему за советами и благословением. Сам великий князь московский Дмитрий посетил святого, прежде чем пойти на битву с Ордой, произошедшей на Куликовом поле. Получив на нее благословение Сергия, князь спокойно повел свое войско в бой.

Сергий не только молился и исцелял людей. Много он работал на благо своего монастыря. Постепенно, стала его обитель и приютом для страждущих, что было ему предсказано в видении.

25 сентября 1392 года Сергий Радонежский скончался. Оставил он после себя игуменом ученика своего Никона. Сергий положил начало пустынной монашеской жизни.

Биография Сергия Радонежского

Сергий Радонежский родился в селе Варницы недалеко от Ростова 3 мая 1319 года, Его называют — Варфоломей. Кирилл и Мария, родители будущего святого, принадлежали к боярам. Кроме Варфоломея у них родились еще двое мальчиков Петр и Стефан.

По легенде Мария пошла в церковь и во время исполнения молитвы ее ребенок из чрева издает громкий крик. Будучи во младенческом возрасте он удивляет всех, тем что в среду и пятницу не пьет молоко матери, а если Мария в другие дни кушала мясо, то он также не употреблял в этот день молоко от ее груди. И матери Варфоломея впоследствии пришлось не употреблять мясную пищу.

В семилетнем возрасте вместе с братьями его отправляют на учебу, но грамота ему тяжело дается. Варфоломей очень желал научиться писать и читать. После его непрестанных молитв об даровании ему понимания грамоты, он встречает старца, которого просит помочь в его беде.

Мальчику были интересны книги о жизни святых. Прочтя их Варфоломею приходит вдохновение в установленные дни держать строжайший пост с отказом от пищи, а в оставшиеся дни употреблять в пищу исключительно хлеб и воду, а также все ночи посвящает усердной молитве.

В 1328 года Варфоломей с семьей переезжает в Радонеж. И в возрасте 12 лет он решает принять обет монашества, но родители ставят условие, что это произойдет только после того как они умрут, так как Петр и Стефан обзавелись семьями, а он остается их оставшейся опорой. Этого ждать долго не пришлось Кирилл и Мария умерают, а перед кончиной, по традиции, принимают постриг в иноки и схимничество.

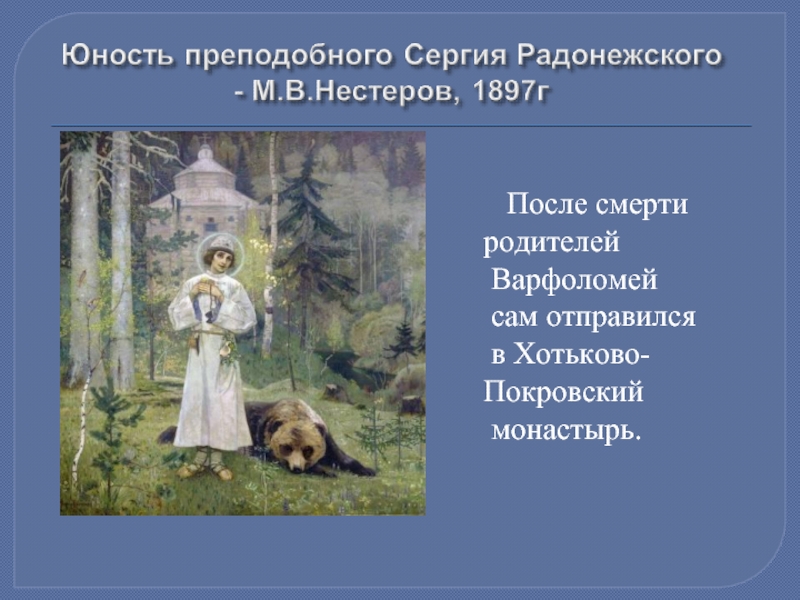

После их смерти Варфоломей направляется в Хотьково-Покровский монастырь, где брат Стефан, после кончины своей жены принял постриг. Желая осуществить строжайший монашеский подвиг, братья у реки Кончуры основывают обитель. И Варфоломей прямо в Радонежском бору возводит церквушку в честь Святой Троицы. Его брат не смог выдержать строжайшей отшельнической дисциплины и уходит.

И Варфоломей прямо в Радонежском бору возводит церквушку в честь Святой Троицы. Его брат не смог выдержать строжайшей отшельнической дисциплины и уходит.

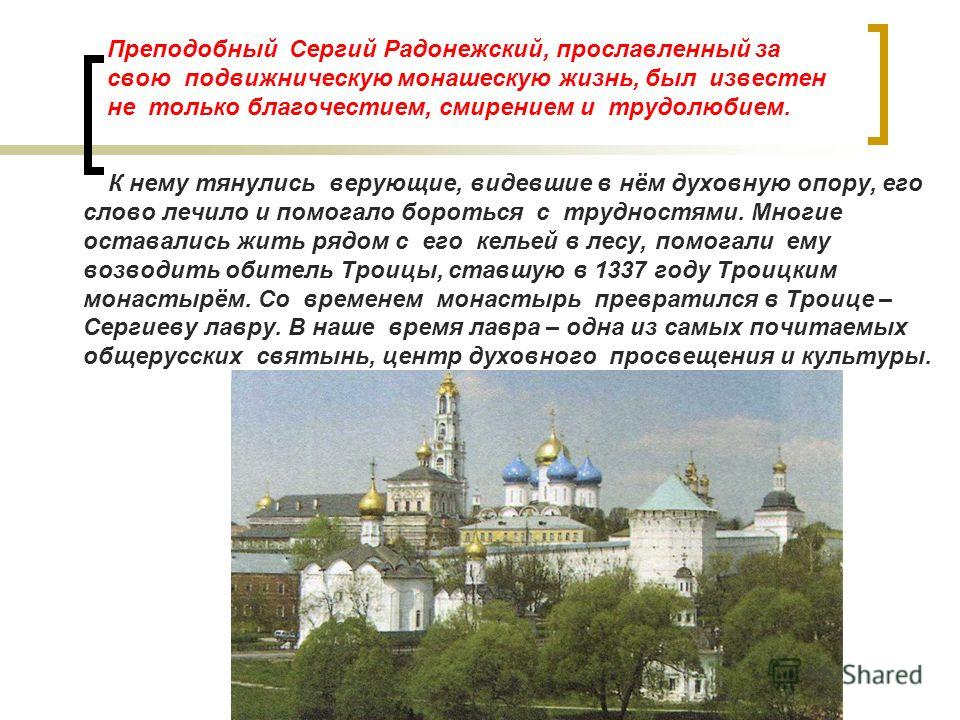

В 1337 году Варфоломей получает посвящение в монахи от игумена отца Митрофана и нарекается в честь великомученика Сергия. Прошло время и к нему начали приезжать другие монахи и иноки, образовывая обитель в последствии ставшей Троице-Сергеевой Лаврой. Община росла — и вокруг нее начали обосновываться труженики и крестьяне.

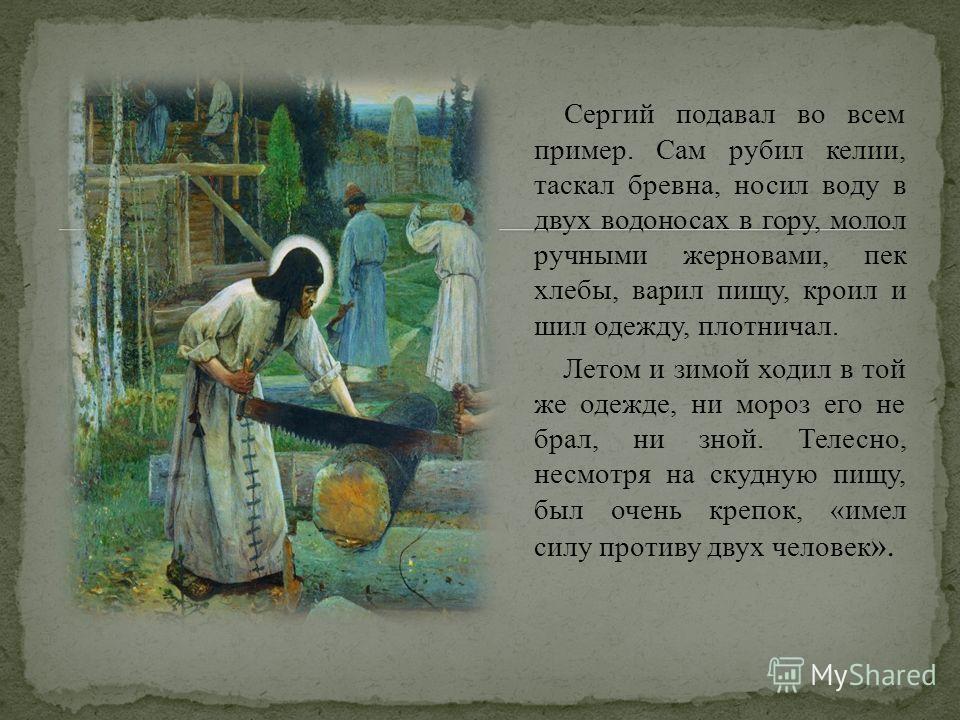

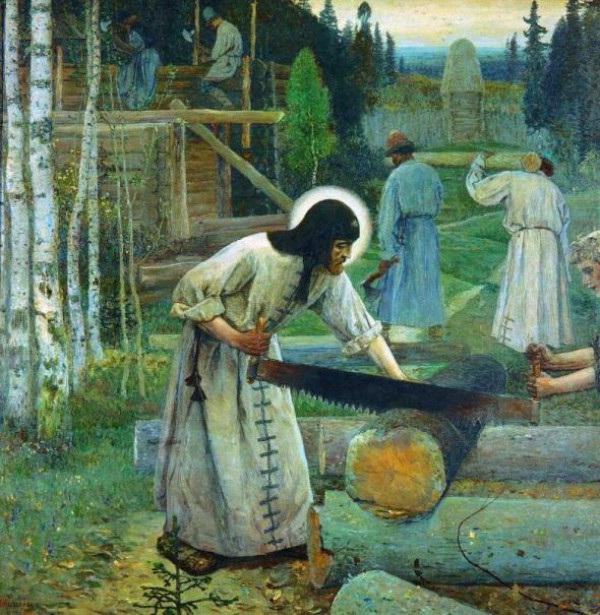

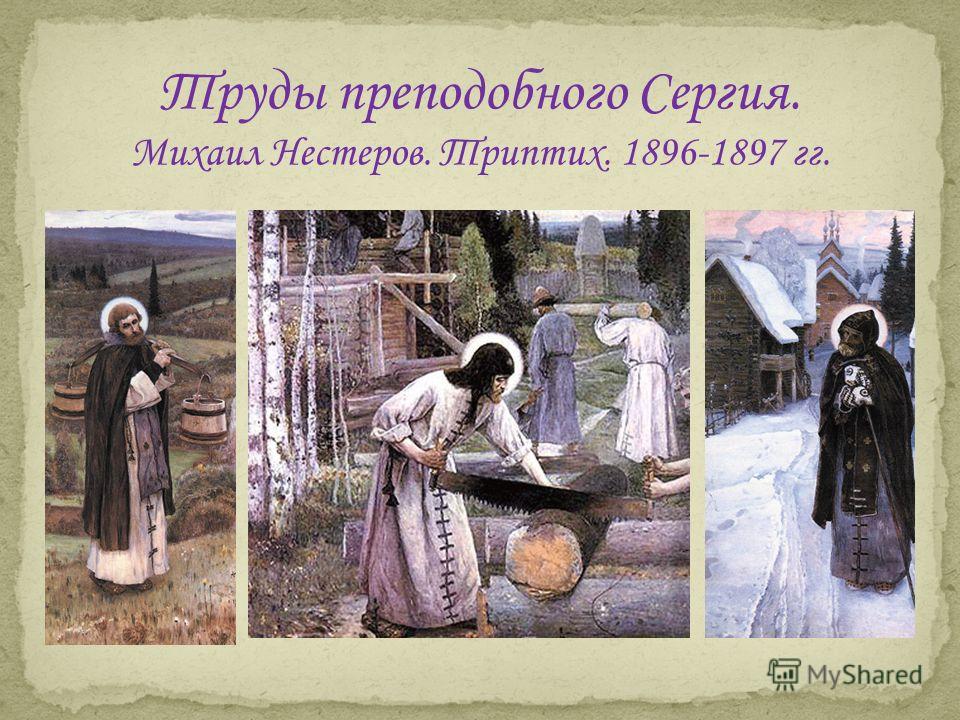

Отец Сергий отличался особой любовью к труду и возвел своими руками некоторые кельи, а также выполнял всю хозяйственную работу в обители. Труд он соединял с непрестанною молитвою и постом. Монахи часто удивлялись, как их преподобный все время тяжело работает и постится, но здоровье не ухудшается, а на оборот.

В 1354 годы преподнобного Сергия возводят в сан иегумена. Слава о нем распространяется и Филофей, будучи патриархом, передает ему некоторые дары с пожеланием дальнейших духовных подвигов. По патриаршему наставлению в монастыре вводится общинно-жительный строй. Он предполагал равенство в имуществе, носить такую же одежду и обувь как у всех, питаться из общего котла и повиноваться иегумену и признанным старцам.

По патриаршему наставлению в монастыре вводится общинно-жительный строй. Он предполагал равенство в имуществе, носить такую же одежду и обувь как у всех, питаться из общего котла и повиноваться иегумену и признанным старцам.

Кроме Троицко — Сергиевой обители преподобный основывает и другие монастыри, где вводит общинно-жительный устав. Вот некоторые из них:

- Высоцкий монастырь в Серпухове

- Благовещенский монастырь в городе Кержач

- Георгиевский монастырь, расположенный на реке Клязьме

- Старо-Голутвин близ Коломны

А последователи Сергия преподобного основывают в дальнейшем приблизительно 40 монастырей на родной земле.

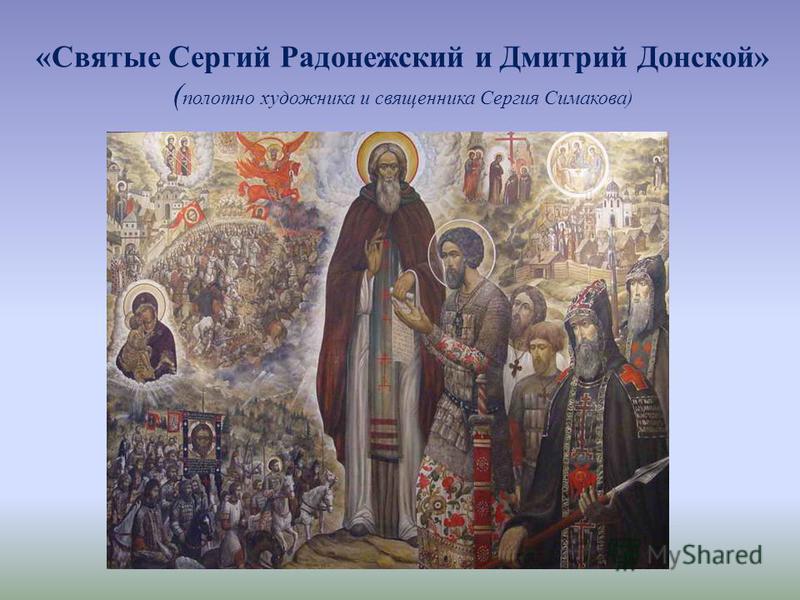

Сергий Радонежский приобрел и славу миротворца, что имело важное значение в Куликовской битве. Дмитрий Донской перед баталиями получает благословение старца. Сергий предрекает небывалый разгром войска татар . И нарушая принятые каноны, напрявляет вместе с князем двух иноков. И в святой день рождества Богородицы русское войско побеждает.

На протяжении всего своего жизненного пути преподобный Сергий видел различные мистические видения.

И близко к своей смерти он передает иегуменство и наставления близкому ученику Никону и отрекается от земного. Скончался святой Сергий Радонежский осенью 1392 года.

4 класс для детей

Биография по датам и интересные факты. Самое главное.

Другие биографии:

- Борис Николаевич Ельцин

Борис Ельцин – первый президент Российской Федерации, который руководил страной с 1991 по 1999 гг. Борис Николаевич Ельцин появился на свет 1 февраля 1931 года в селе Бутка

- Иммануил Кант

Иммануил Кант являлся великим немецким философом, заложившим основы классицизма в философии. Большинство трудов философа разобраны на цитаты потомками.

- Андропов Юрий Владимирович

Юрий Владимирович Андропов – генеральный секретарь СССР с 1983 по 1984 гг.

Юрий Андропов родился 15 июня 1914 г. в Станице Нагутская в простой казацкой семье.

Юрий Андропов родился 15 июня 1914 г. в Станице Нагутская в простой казацкой семье. - Аксаков Сергей Тимофеевич

Датой рождения известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова считается 1 октября 1791 года. Его детские годы прошли в имении отца Ново-Аксаково и городе Уфа.

- Лавр Корнилов

Лавр Корнилов – величайший командир русской армии, участвовал в Первой Мировой войне, один из первых основателей отрядов Белого движения на Кубани.

Задание по литературному чтению (4 класс): Доклад про Сергия Радонежского.

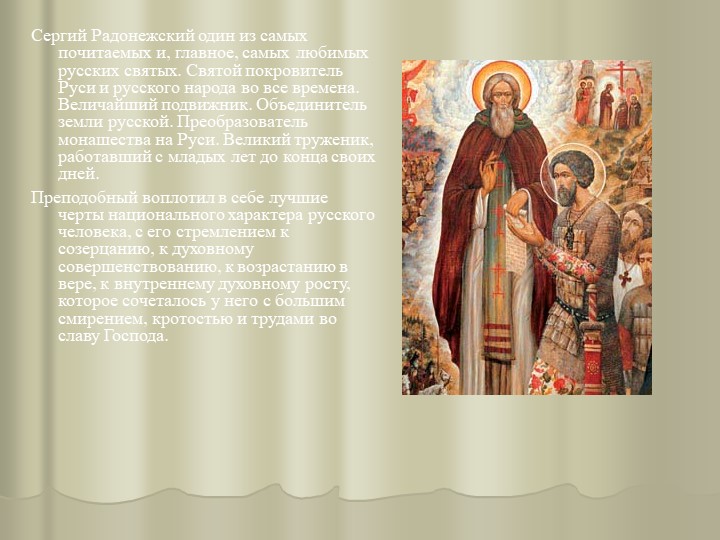

Сергий Радонежский (до принятия монашества — Варфоломей Кириллович) русский церковный и политический деятель.

Родился в семье боярина не далеко от Ростова.

Семья, страдавшая от татарских поборов и княжеских усобиц, переселилась в Московское княжество и получила земли недалеко от города Радонежа.

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте.

Он всей душой хотел учиться, но грамота не давалась ему.

По легенде, Варфоломей очень страдал от этого и поэтому он днем и ночью молил Бога открыть ему дверь книжного разумения. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца. Монах молился. Мальчик подошел к нему и рассказал о своем горе. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении. Затем, достал маленький кусочек хлеба и сказал: «Возьми, и съешь: это дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Священного Писания». Благодать эта действительно сошла на ребенка: Господь дал ему память и разумение, и он стал легко усваивать книжную мудрость. После этого чуда в юном Варфоломее окрепло желание служить только Богу. Ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников, но любовь к родителям удерживала его в родной семье.

После смерти родителей Варфоломей предоставил наследство своему младшему брату Петру и вместе со старшим братом Стефаном поселился в 10 верстах от Радонежа, в глубоком лесу около речки Кончюры. Братья рубили лес своими руками и построили келью и малую церковь.

Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия.

Вскоре Стефан оставил своего брата и стал настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и духовником великого князя.

Варфоломей же, стал монахом и ему дали новое имя – Сергий.

Еще около двух лет он жил один в лесу.

Слава о великом затворнике разошлась по Руси. Люди потянулись в обитель.

Вскоре Сергий Радонежский вместе со старшим братом Стефаном (около 1330—40) основал Троицкий монастырь (Троице-Сергиева лавра) и стал его вторым игуменом.

Сергий ввёл в монастыре общежитийный устав, уничтожив существовавшее до этого раздельное жительство монахов. Принятие общежитийного устава и его последующее распространение при поддержке великокняжеской власти, русского митрополита и константинопольского патриарха на другие монастыри Северо-Восточной Руси явилось важной церковной реформой, способствовавшей превращению монастырей в крупные хозяйственные и духовные центры.

Моральный авторитет Сергия, тесные связи с семьей великого князя Дмитрия Ивановича Донского, виднейшими боярами и высшими церковными иерархами позволяли Сергию Радонежскому активно влиять на церковные и политические дела своего времени.

В 1380 году он помог Дмитрию в подготовке Куликовской битвы, а в 1385 улаживал его конфликт с рязанским князем Олегом.

Преподобный Сергий скончался 25 сентября 1392 года.

Похоронен в основанном им монастыре; причислен русской церковью к лику святых.

Подвиг сергия радонежского в сокращении. Сочинение «Сергий Радонежский

Вместе с именем Сергия Радонежского связано очень много духовных и культурных вещей. Преподобный Сергий сделал весомый вклад для не только всей православной церкви, но и стал защитником для своей Родины. А в школе детям рассказывают о его жизни и подвигах.

Почему Сергий Радонежский до сих пор считается честным и мудрым человеком? Ведь уже прошло много веков, а его имя до сих пор помнят и даже изучают в школе. Потому что преподобный старался помочь каждому, кто нуждался в помощи. О его доброте, мудрости ходили легенды.

У Сергия Радонежского было совсем другое имя. Родители назвали его Варфоломей. Родился он в Ростовской области, в селе Варницы в 1314 году 3 мая. Рос он в простой семье крестьян. У него была большая семья.

Родился он в Ростовской области, в селе Варницы в 1314 году 3 мая. Рос он в простой семье крестьян. У него была большая семья.

Будучи подростком, он со своей семьей переезжает в город – Радонеж. С того самого времени он начинает интересоваться церковью. Он много молится и соблюдает пост.

После того, как его родители умерли, он со своим братом строят первый монастырь, в лесу, где нет людей. Сергий Радонежский очень много делает для монастыря. Вблизи его храма начинаются селиться люди. О его подвигах стало известно и патриарху. К нему присылают грамоты от вселенского патриарха, в процветающий храм приходят и ученики, Сергия Радонежского высоко чтили и в княжеских кругах. Среди его учеников были известные религиозные деятели, а также его жизнь вдохновляла множество поэтов и писателей, например, таких как: Николая Зернова, преподобного Андроника, Сергия Нуромского.

Также Сергием Радонежским были основаны и другие храмы. Их насчитывается более 60 храмов. Он внес существенный вклад не только в основание церквей, но и наставлял на мир враждующих. Благодаря его наставлениям удалось противостоять и выиграть сражение против татаро-монгол.

Благодаря его наставлениям удалось противостоять и выиграть сражение против татаро-монгол.

Преподобный очень много молился, усердно работал на благо Родины и помогал всем страждущим. Он был мудрым и честным человеком, который навсегда вошел в историю России.

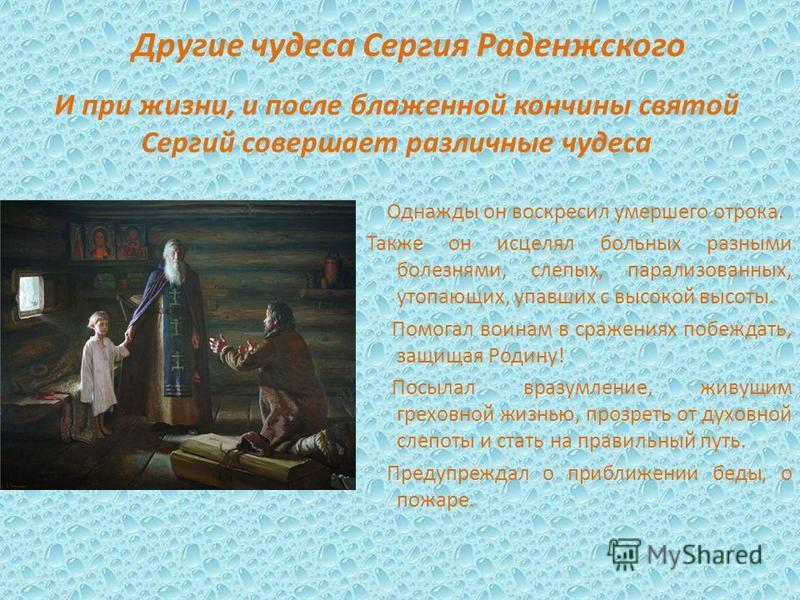

Был причислен к лику святых. Иеромономах Епифаний, в своих учениях писал, что Сергий Радонежский совершил много чудес, он исцелял больных и однажды даже воскресил человека.

Как описывается в книгах, что невозможно перечислить все добрые дела Сергия Радонежского. Самым главным для него было – помогать людям.

Но все же указывается семь подвигов Сергия Радонежского.

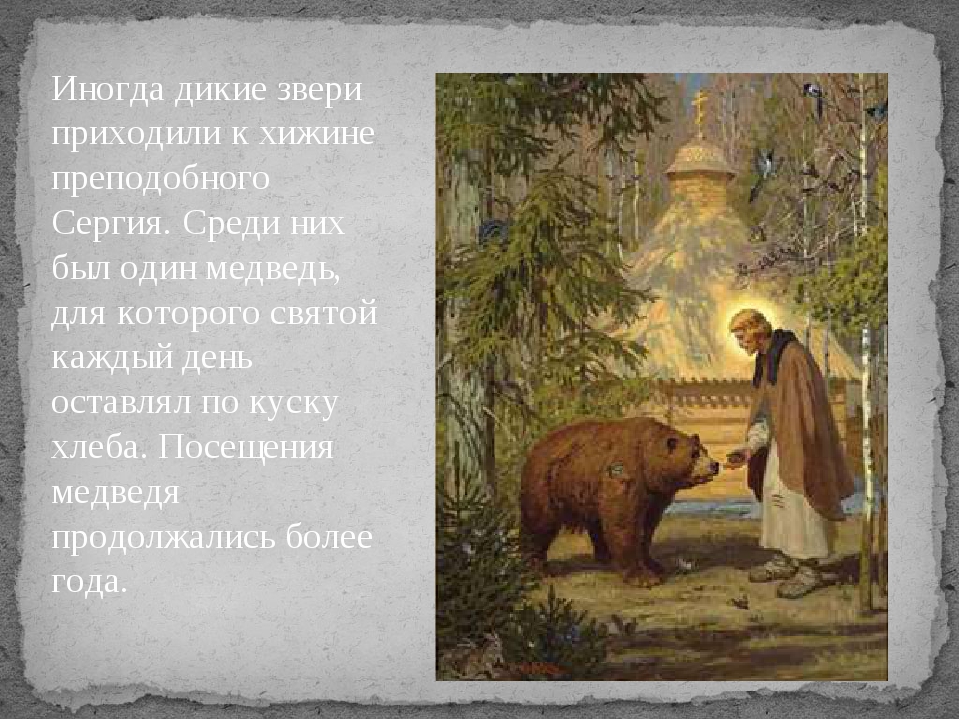

1 подвиг. Приручение диких зверей

Еще, будучи молодым, Сергий Радонежский уходил жить в лес. И там однажды ему довелось встретиться с бесами. Они пытались прогнать его, но за святого вступились дикие звери. Так как Сергий Радонежский много молился, дикие звери на него ни разу не напали.

2 подвиг. Благословение на войну

Как говорится в писаниях Сергия Радонежского – он был против кровопролития и против войны. Но все же он часто благословлял солдат и после его благословения они возвращались домой живыми и невредимыми.

Но все же он часто благословлял солдат и после его благословения они возвращались домой живыми и невредимыми.

После его благословения менялся и ход битвы. Однажды он благословил князя для войны с татаро-монголами. Чудом князю удалось собрать необходимое количество солдат и выиграть сражение.

3. Причастие

Тайна причастия Сергия Радонежского была скрыта до самой его смерти. Только после этого его ученик, рассказал, что во время причастия горел огонь, а когда Сергей Радонежский встал у алтаря, огонь свился, засиял. Преподобный Сергий им и причастился. Узнав, что об этом узнал его ученик, попросил его не раскрывать эту тайну, пока он не предстанет перед Богом.

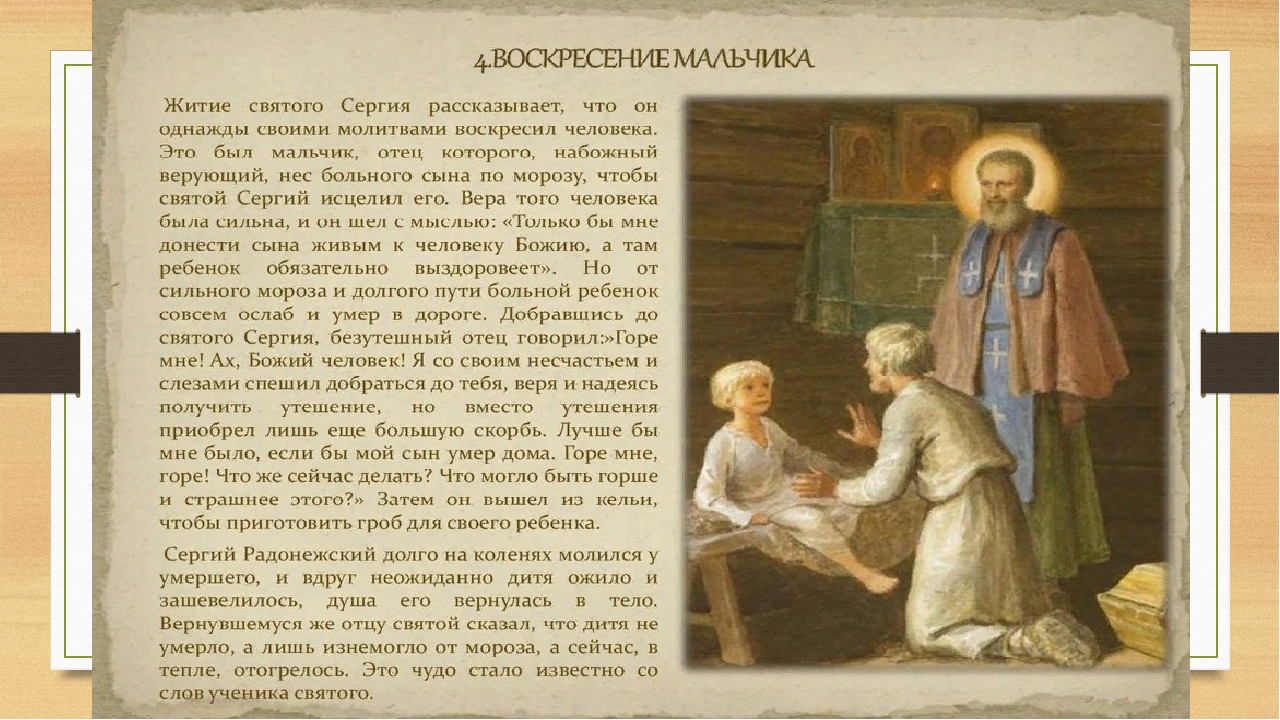

4. Воскрешение ребенка

Однажды у сильно верующего человека заболел ребенок, и он понес своего сына по сильному морозу до Преподобного Сергия Радонежского. Но от сильного мороза маленькому мальчику стало совсем плохо, и он замерз от холода.

Когда ребенка принесли до Сергия Радонежского, то он уже не дышал. Тогда Преподобный сутками молился за мальчика и тот благодаря его молитвам воскрес. А когда его спросили, как он сотворил такое чудо, Сергий Радонежский ответил: «Отогрелось дитя от сильного мороза».

Тогда Преподобный сутками молился за мальчика и тот благодаря его молитвам воскрес. А когда его спросили, как он сотворил такое чудо, Сергий Радонежский ответил: «Отогрелось дитя от сильного мороза».

5. Скромность

Сергию Радонежскому было предложено стать епископом, митрополитом, но тот отказывался. Он все твердил: «Я не достоин, этого звания». Он считал, что его место в монастыре, хотя скорей всего это было проявление его скромности – одним из сильнейших добродетелей человека.

6. Послание голодающим

Известно, что в те далекие времена, было очень много страждущих и голодающих. Люди умирали от голода. Но всегда за несколько дней приезда в город Сергея Радонежского случалось чудо. Появлялась повозка, полная набита хлебом. Горожане удивлялись и спрашивали: «Откуда хлеб?», но развозчик хлеба только отвечал: «Мы воины, которые верим в победу из Троицы». Его слова вдохновляли перед войной солдат на победу, а хлеб не давал умереть от голода.

7.

Подброшенный ребенок

Подброшенный ребенокСергий Радонежский помог княгини Софии обрести долгожданного ребенка.

1) Описание юных лет Преподобного.

2) Преподобный Сергий обучается грамоте.

3) Сергий получил благословение родителей стать монахом.

4) Умерли родители Преподобного Сергия.

5) Его первое построение храма.

6) Сергий Радонежский становится монахом.

7) Сергий живет один в пустыне.

8) К Сергию Радонежскому начинают приходить люди.

9) После молитв Сергия появляется источник воды.

10) Сергий своими молитвами лечит неизлечимые болезни у людей.

11) Сергий дает благословение князю на сражение.

12) Сергий Радонежский умирает.

13) Сергия приравнивают к лику святых и рисуют его икону.

14) Люди до сих пор молятся ему и просят о помощи.

- Тема: Житие Сергия Радонежского.

- Цель: Ознакомиться с основными и ключевыми моментами жития Сергия Радонежского. Также начать формировать информационные и коммуникативные компетенции у учащихся 4 классов.

- Поставленные задачи, которые направлены на рост личностного результата:

— учить и развиваться, давать оценку своим действиям;

— учиться работать в группе класса;

— учиться чувствовать свой вклад в работу.

Поставленные задачи на метапредметные задачи:

— учиться анализировать;

— учиться находить определенный алгоритм действий;

— учиться развивать творческие способности;

— научиться формировать первичное представление о житие;

— научиться формировать правильное чтение и обогатить свой словарный запас.

| Этапы урока | Учитель | Ученики | |

| 1 этап: Речевая разминка учащихся | Учитель настраивает детей на урок. Словесно их приветствует и проверяет их готовность к уроку Учитель читает стихотворение из учебника. | Ученики приветствуют учителя. Настраиваются на организационную работу. Ученики слушают стихотворение. | |

| 2 этап: Приобретения новых знаний. | Учитель рассказывает ученикам о житие Сергия Радонежского, о его подвигах. После рассказа задает вопросы ученикам. — Что такое «Житие»? — Является ли «Житие» литературным жанром? — Чему учит «Житие»? | Ученики слушают и ведут беседу с учителем. Ученики слушают вопрос и отвечают на него. | |

| 3 этап: Постановка задачи: | Учитель использует специальные карточки на которых изображены разные герои: царевна-лягушка, Иванушка-дурачок, три богатыря, князь, Кощей бессмертный и т.д. Учитель задает ученикам вопросы: — Опишите героев, которые изображены на карточке? — Почему Иванушка-дурачок считается отрицательным героем? — Почему великий князь считается положительным героем? Провести с учениками исследования и изучить биографию Преподобного Сергия. | Учащимся необходимо парно установить соответствие между карточками и выбрать положительного или отрицательного героя. Ввести беседу с учителем и отвечать на вопросы. Слушать про биографию. | |

| 4. Реализуем построенную цель. | Учитель выступает в качестве эксперта и мотивирует учеников. Учитель предлагает ученикам разобрать слова при помощи толкового словаря. Учитель просит записать текст, который изображен на доске в виде пирамиды о Сергии Радонежском в тетрадь. Проведение исследовательской работы учителя. Учитель задает несколько контрольных вопросов: Чему можно поучиться у Преподобного Сергия? И что необходимо для этого сделать ученикам? | Ученики ведут работу со словарём и дают определение, что такое «житие». Ученики работают с текстом, записывают его, также, как изображено на доске. Ученики демонстрируют выполненную работу. | |

5. Самостоятельная работа Самостоятельная работа | Организация учителем тестовой работы для учащихся. Учащиеся должны пройти тест, который задан учителем. | Учащиеся пишут тесты для самопроверки. | |

| 6. Повторение и закрепление знаний | Учитель формирует вопросы по пройдённому материалу. | Слушают и запоминают пройденный материал. | |

| 7. Домашнее задание. | Самостоятельно подготовить рассказ о Преподобном Сергии Радонежском (устно) | Зафиксировать домашнее задание в дневнике. | |

Шаблоны технологической карты

Задание 1. Для того, чтобы лучше узнать о Преподобном Сергии Радонежском проведем игру. Для этого учащихся необходимо разделиться на две команды.

Задание 3. Каждая команда должна привести пример из жизни Преподобного Сергия. Для этого можно использовать народные пословицы.

Для этого можно использовать народные пословицы.

Задание 4. Поставить мини-сценку, в которой герои — ученики. Пусть текстом служит небольшой рассказ о житие Сергия Радонежского.

Как помогает современным людям молитва преподобному Сергию Радонежскому

Преподобный Сергий Радонежский помогает в обучении, при поиске работы, перед сдачей важного экзамена. Но к святому можно обратиться с любой просьбой, так как святой никогда не оставляет в беде и всегда помогает нуждающимся.

Сергий Радонежский () — основатель и игумен Троицкого монастыря, преобразователь монашества в Северной Руси.

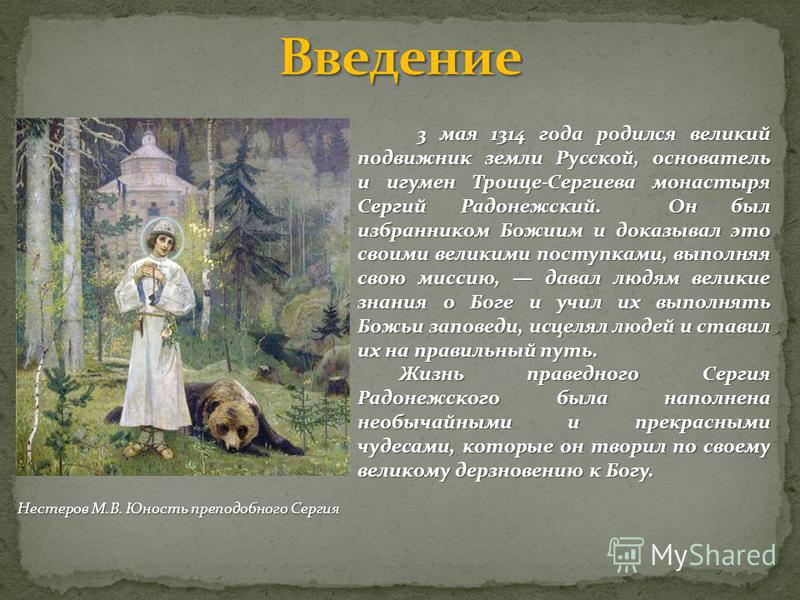

В литературе встречается несколько различных дат рождения. Русская Церковь традиционно считает его днём рождения 3 мая 1314 года. Будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, родился в селе Варницы (близ Ростова) в семье боярина Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и его жены Марии.

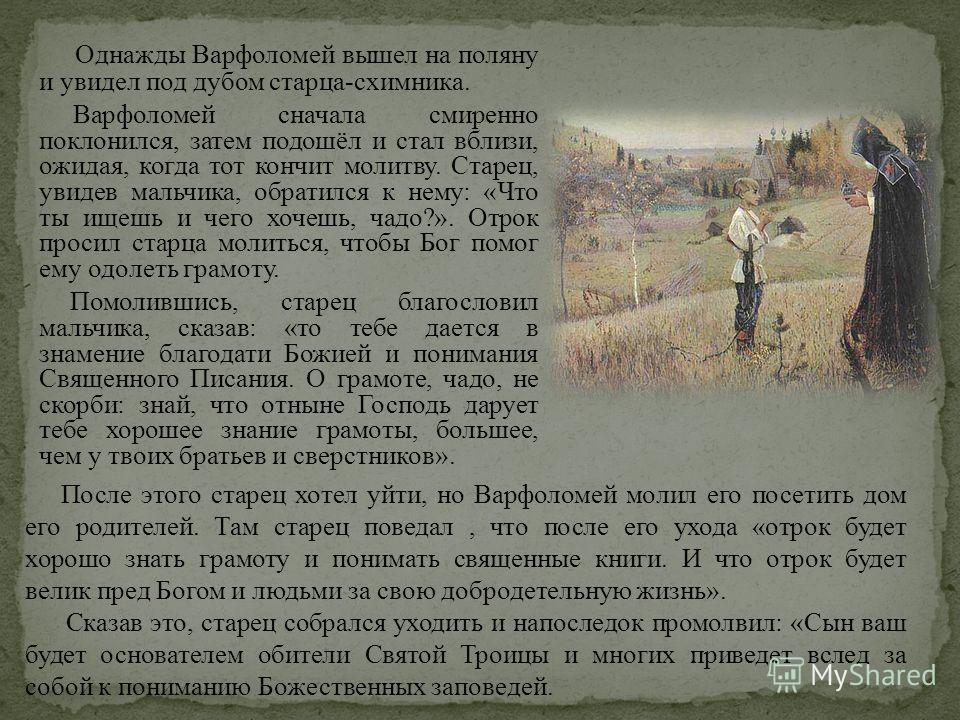

Однажды Варфоломей вышел на поляну и увидел под дубом старца-схимника. Варфоломей сначала смиренно поклонился, затем подошёл и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву. Старец, увидев мальчика, обратился к нему: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?». Отрок просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. Помолившись, старец благословил мальчика, сказав: «то тебе дается в знамение благодати Божией и понимания Священного Писания. О грамоте, чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты, большее, чем у твоих братьев и сверстников». После этого старец хотел уйти, но Варфоломей молил его посетить дом его родителей. Там старец поведал, что после его ухода «отрок будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И что отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». Сказав это, старец собрался уходить и напоследок промолвил: «Сын ваш будет основателем обители Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию Божественных заповедей.

Варфоломей сначала смиренно поклонился, затем подошёл и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву. Старец, увидев мальчика, обратился к нему: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?». Отрок просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. Помолившись, старец благословил мальчика, сказав: «то тебе дается в знамение благодати Божией и понимания Священного Писания. О грамоте, чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты, большее, чем у твоих братьев и сверстников». После этого старец хотел уйти, но Варфоломей молил его посетить дом его родителей. Там старец поведал, что после его ухода «отрок будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И что отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». Сказав это, старец собрался уходить и напоследок промолвил: «Сын ваш будет основателем обители Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию Божественных заповедей.

Стремясь к «строжайшему монашеству», он оставался здесь недолго и, убедив брата Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки, на холме посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы.

Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду, плотничал. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, «имел силу противу двух человек ».

В основанной Сергием лесной обители царило равенство. Игумен и монахи вкушали одну и ту же пищу, вместе творили молитву и сообща трудились. Сергий тихими и кроткими словами смягчал даже самые ожесточенные сердца. Он мирил враждующих и и утешал несчастных, подбадривал слабых и укрощал строптивых, наставлял заблудших и вразумлял малоумных. В отчаявшихся вселял надежду, не в меру возомнивших о себе избавлял от гордыни. Его доброты и терпения хватало на всех.

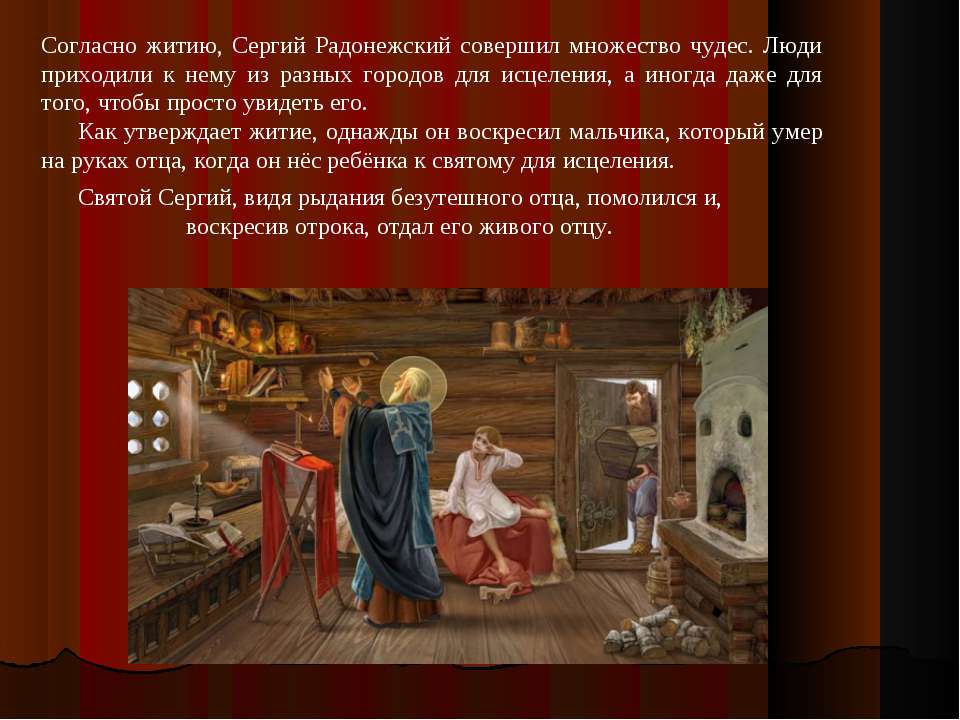

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. Люди приходили к нему из разных городов для исцеления, а иногда даже для того, чтобы просто увидеть его. Как утверждает житие, однажды он воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда он нёс ребёнка к святому для исцеления.

Как утверждает житие, однажды он воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда он нёс ребёнка к святому для исцеления.

Четыре великих дела Сергия Радонежского 1 дело: Создание и распространение нового типа монастырей. 2 дело: Начало освобождения от татаро- монгольского ига. 3 дело: Осмысливание и распространение на Руси вероучений о Святой Троице. 4 дело: создание духовно-нравственного и культурного центра Руси (Троице-Сергиевой лавры.

Всего преподобным Сергием и его учениками основано около 70 монастырей. Это явилось решающим условием в деле сплочения Руси, оздоровления ее нравственности и послужило просвещению народа, обогатило Русь книгами, иконами. Москва окончательно утвердилась как столица Руси.

Апофеозом деятельности Преподобного было его историческое благословение на страшную битву великого князя Дмитрия. Он знал, какое следствие будет иметь его слово, и принял на себя эту ответственность. И следствием этого вдохновения и ободрения была великая победа. Победа эта явилась поворотным пунктом в истории молодого Московского Государства; она настолько укрепила веру народа в свои силы, настолько подняла дух его, что Московское Государство смогло укрепиться, чтобы с течением времени развиться в Великую Державу Всероссийскую. Иди, не бойся. Бог тебе поможет. И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

Победа эта явилась поворотным пунктом в истории молодого Московского Государства; она настолько укрепила веру народа в свои силы, настолько подняла дух его, что Московское Государство смогло укрепиться, чтобы с течением времени развиться в Великую Державу Всероссийскую. Иди, не бойся. Бог тебе поможет. И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

После 78 лет жизни, после 55 лет монашества, и после 48 лет игуменства Преподобный Сергий скончался 25 сентября 1392 г., Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братию и благословил на игуменство преподобного Никона. Накануне кончины преподобный Сергий в последний раз призвал братию и обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…»

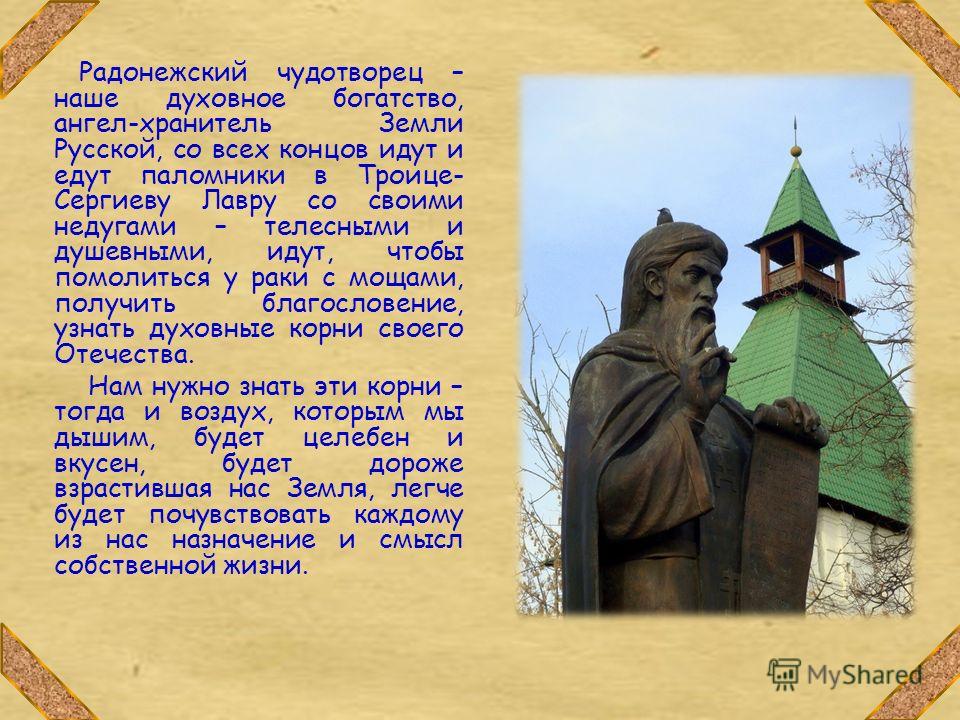

Открыто людям Божье Слово. Окончен путь земной Святого, И Преподобный в вечной жизни О нашей молится Отчизне. Угодника нетленно тело — Живет его святое дело. Он всем нам показал дорогу, Которая приводит к Богу. Памятник Сергию Радонежскому в селе Радонеж Храм-памятник Преподобному Сергию Радонежскому на поле Куликовом. Построен в 1913–1919 гг.

Он всем нам показал дорогу, Которая приводит к Богу. Памятник Сергию Радонежскому в селе Радонеж Храм-памятник Преподобному Сергию Радонежскому на поле Куликовом. Построен в 1913–1919 гг.

«В лице Преподобного Сергия русский народ сознал себя, своё культурно- историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, получил право на самостоятельность.» Павел Флоренский Святой Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. Б.Зайцев

8 октября Православная церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский поистине народный святой, близкий каждому православному человеку. Вспоминаем 7 его подвигов, укрепляющих веру и вдохновляющих на ее дела.

ПОБЕДЫ НАД БЕСАМИ И ПРИРУЧЕНИЕ ЗВЕРЕЙ

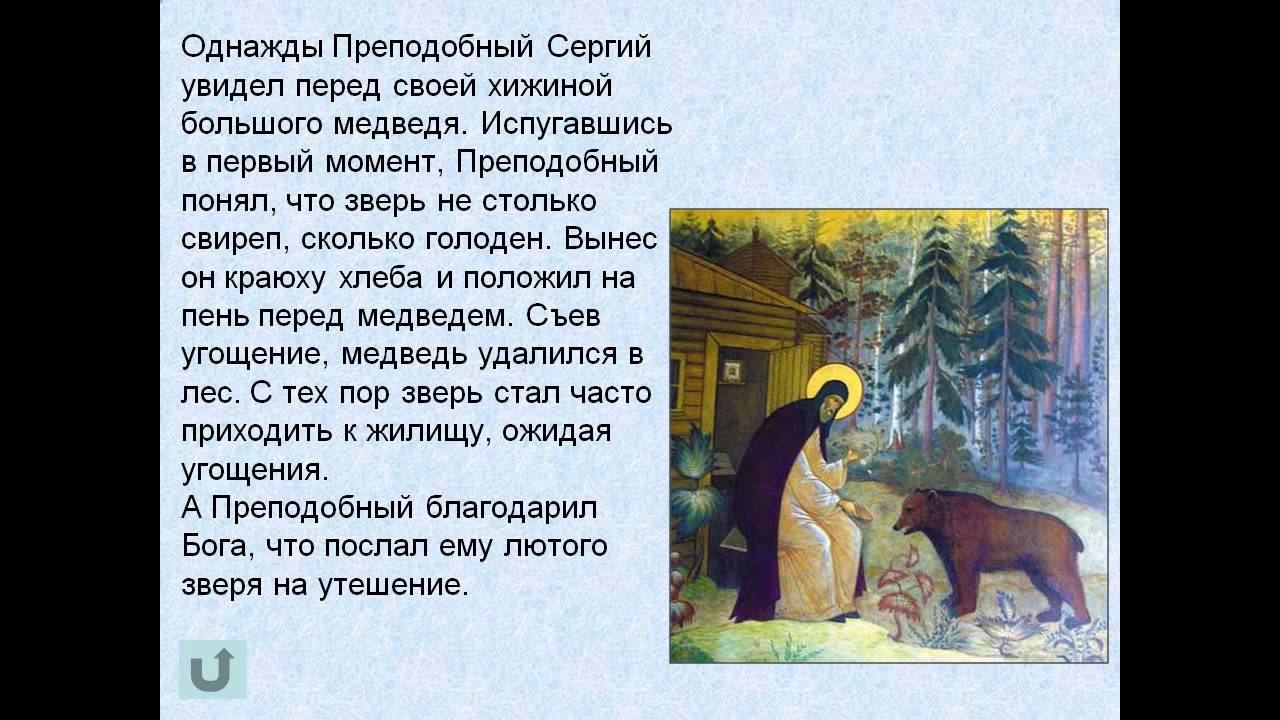

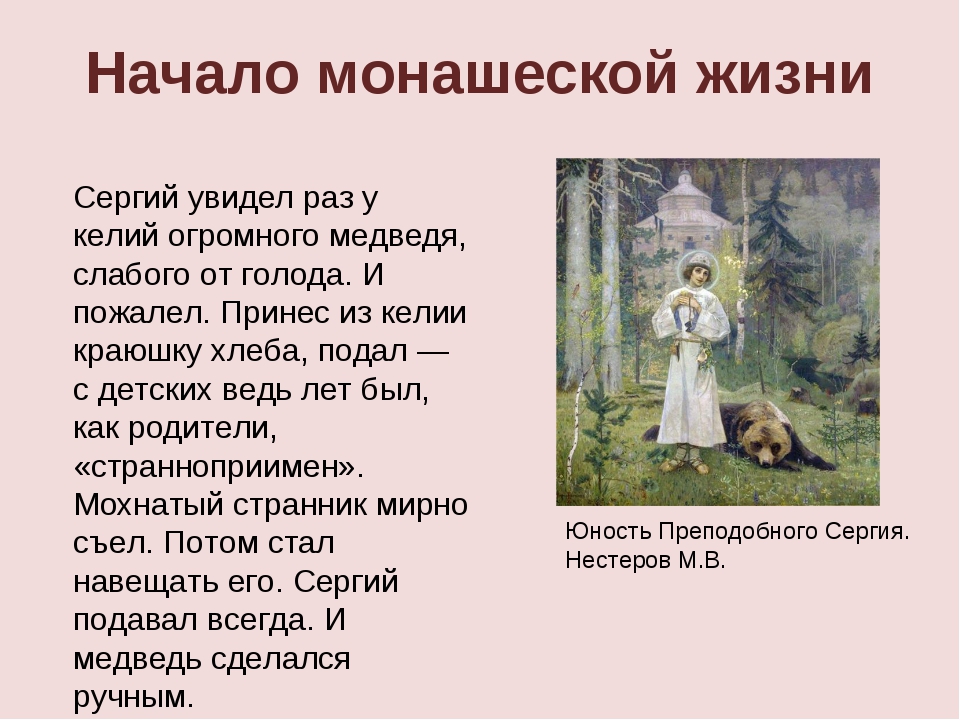

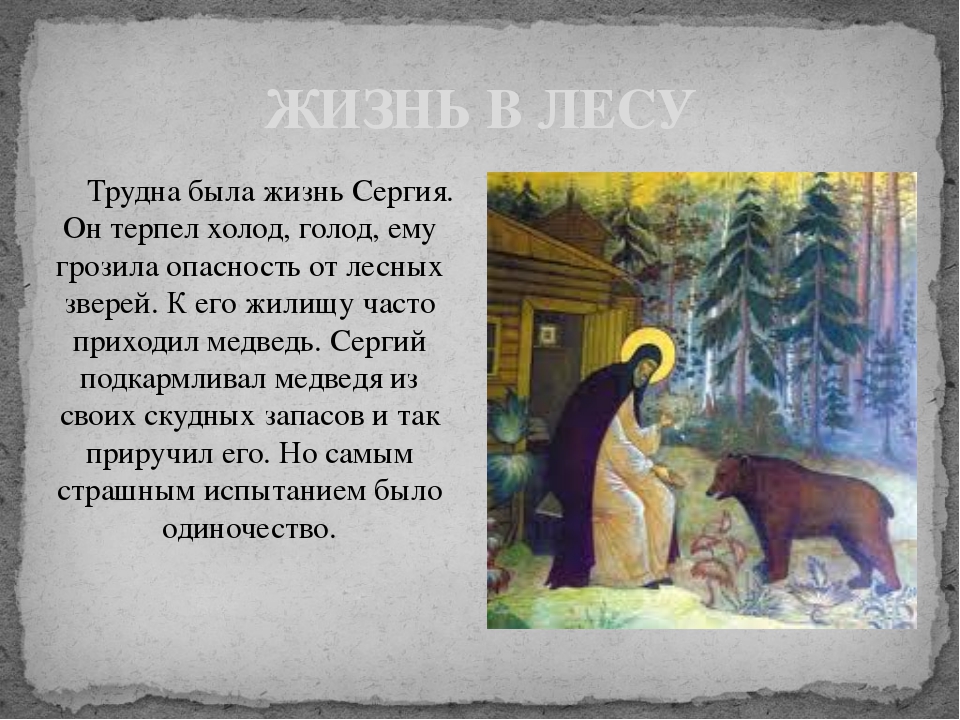

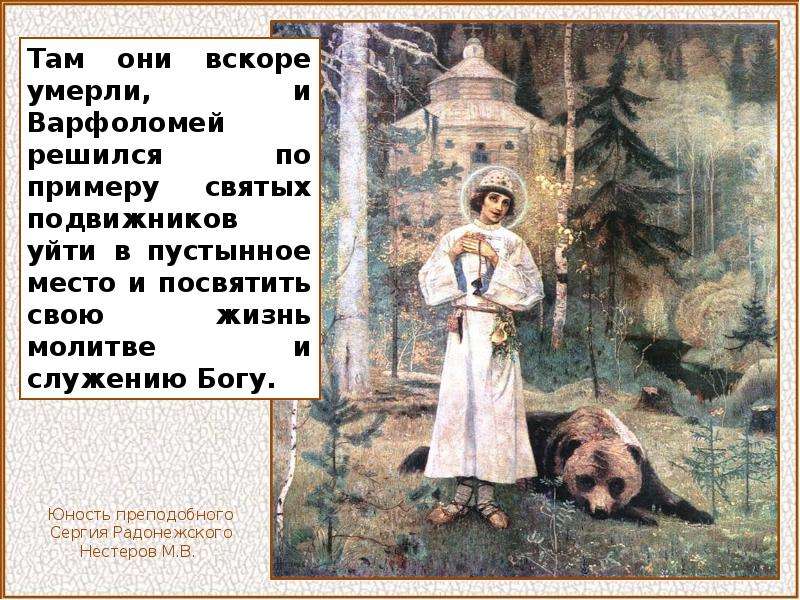

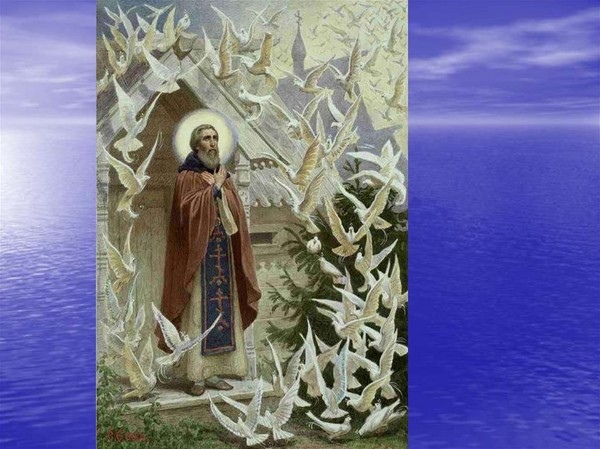

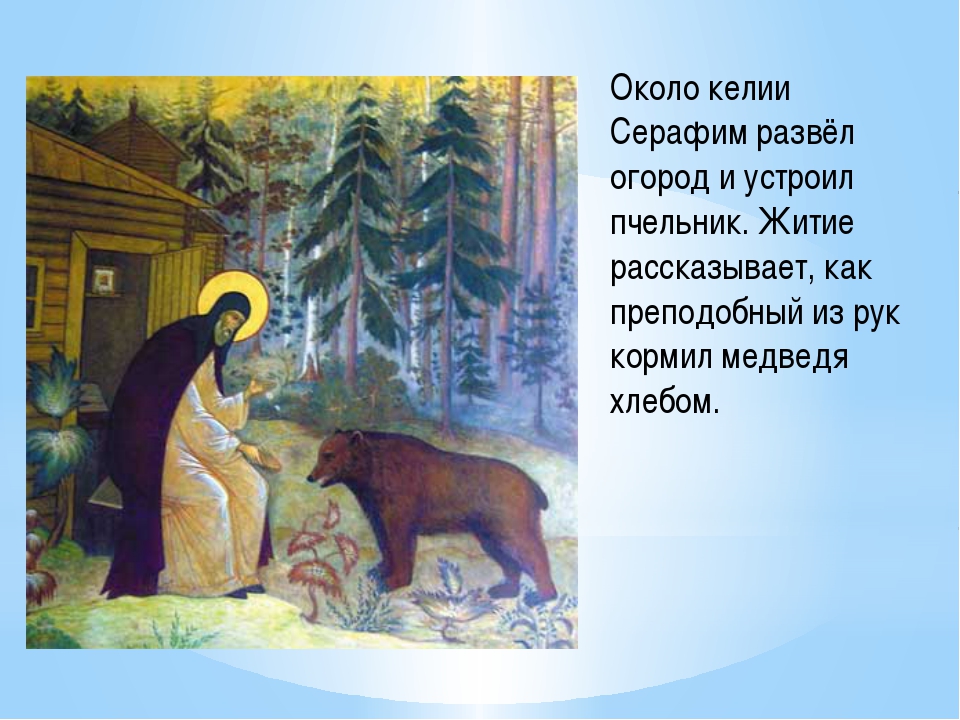

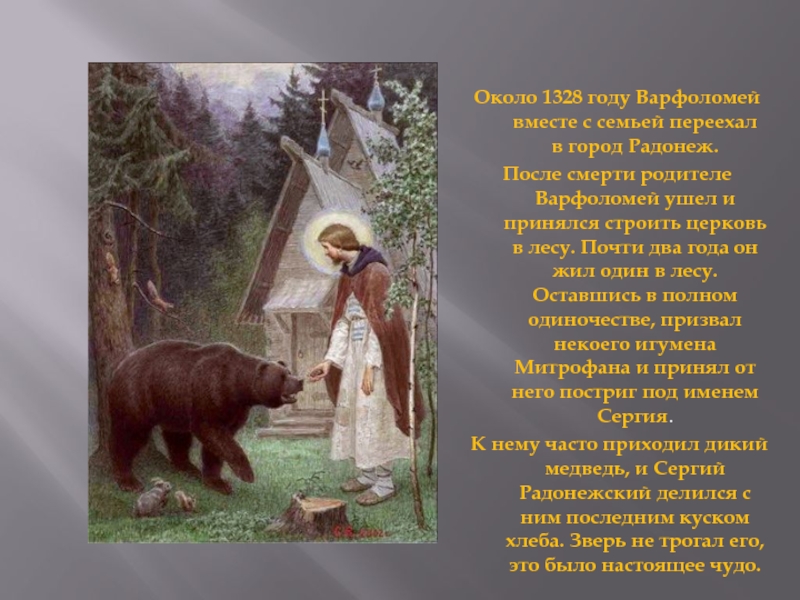

Преподобный Сергий представляется многим блаженным старцем, святость которого чувствовали дикие звери, приходившие «прикоснуться» к ней. Однако на самом деле Сергий ушел в лес молодым человеком в возрасте около двадцати лет. Первое время своего отшельничества он постоянно боролся с бесовскими искушениями, побеждая их горячей молитвой. Бесы пытались прогнать его из леса, угрожая нападением диких зверей и мучительной смертью. Святой же оставался непреклонен, призывал Бога и таким образом спасся. Молился он и при появлении диких зверей, и потому они ни разу не напали на него. С медведем, так часто изображаемым рядом с Сергием, святой делил каждую свою трапезу, а иногда и уступал ее голодному животному. »Пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что если Бог живет в человеке и Святой Дух почиет на нем, то все творение ему покоряется», — говорится в житии этого святого.

Первое время своего отшельничества он постоянно боролся с бесовскими искушениями, побеждая их горячей молитвой. Бесы пытались прогнать его из леса, угрожая нападением диких зверей и мучительной смертью. Святой же оставался непреклонен, призывал Бога и таким образом спасся. Молился он и при появлении диких зверей, и потому они ни разу не напали на него. С медведем, так часто изображаемым рядом с Сергием, святой делил каждую свою трапезу, а иногда и уступал ее голодному животному. »Пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что если Бог живет в человеке и Святой Дух почиет на нем, то все творение ему покоряется», — говорится в житии этого святого.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ МОНАХОВ НА ВОЙНУ

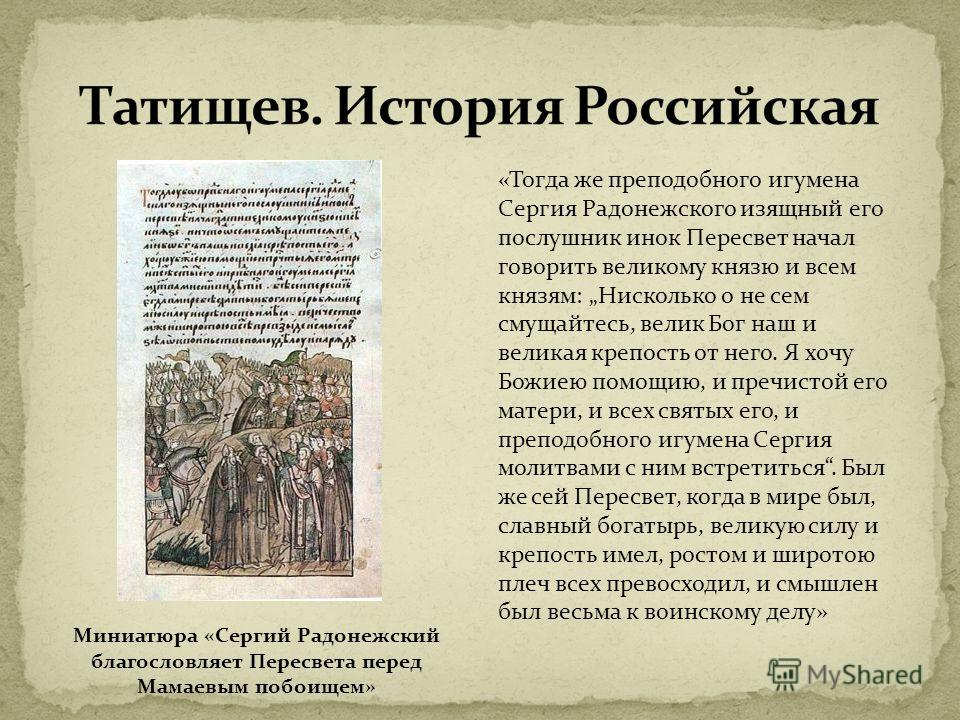

Это событие — одно из самых известных и самых неожиданных в истории Свято-Троицевой Сергиевой лавры. Всем известно, что монахи и оружие, а тем более война — «две вещи несовместные», но, как и всякое слишком широкое правило, и это правило однажды опровергла жизнь. Двое иноков, причисленных позднее к лику святых, с оружием в руках пошли на Куликовскую битву по благословению преподобного Сергия. В единоборстве перед сражением один из них, Александр Пересвет, сразил татарского богатыря Челубея, и это определило победу русского войска. Пересвет погиб при этом сам. Второй монах, в постриге Андрей (Ослябя), по преданию, переоделся в доспехи князя Дмитрия, сраженного в битве, и так повел за собой войско.

В единоборстве перед сражением один из них, Александр Пересвет, сразил татарского богатыря Челубея, и это определило победу русского войска. Пересвет погиб при этом сам. Второй монах, в постриге Андрей (Ослябя), по преданию, переоделся в доспехи князя Дмитрия, сраженного в битве, и так повел за собой войско.

Удивительно, что сам Сергий Радонежский «отправил» Пересвета и Ослябю на великую битву в подмогу князю Дмитрию, попросившему у святого только духовной помощи. Перед сражением он постриг монахов в великую схиму.

НАСТОЯЩЕЕ ПРИЧАСТИЕ

Свидетельство о том, как причащался преподобный Сергий Радонежский, было сокрыто от людей до самого его успения. Хранил эту тайну Симон, ученик святого, которому было видение во время причастия Сергия Радонежского на литургии. Симон видел огонь, ходящий по святому престолу, озаряющий алтарь и окружающий со всех сторон Святую Трапезу. «Когда Преподобный хотел причаститься, то Божественный огонь свился, как некая пелена, и вошел в святой потир, и им Преподобный причастился. Видя все это, Симон исполнился ужаса и трепета и безмолвствовал, дивясь чуду…» Преподобный понял по лицу своего ученика, что тот сподобился чудесного видения, и Симон подтвердил это. Тогда Сергий Радонежский попросил его никому не говорить об увиденном, пока не заберет его Господь.

Видя все это, Симон исполнился ужаса и трепета и безмолвствовал, дивясь чуду…» Преподобный понял по лицу своего ученика, что тот сподобился чудесного видения, и Симон подтвердил это. Тогда Сергий Радонежский попросил его никому не говорить об увиденном, пока не заберет его Господь.

ВОСКРЕСЕНИЕ МАЛЬЧИКА

Житие святого Сергия рассказывает, что преподобный однажды своими молитвами воскресил человека. Это был мальчик, отец которого, набожный верующий, нес больного сына по морозу, чтобы святой Сергий исцелил его. Вера того человека была сильна, и он шел с мыслью: «Только бы мне донести сына живым к человеку Божию, а там ребенок обязательно выздоровеет». Но от сильного мороза и долгого пути больной ребенок совсем ослаб и умер в дороге. Добравшись до святого Сергия, безутешный отец говорил:»Горе мне! Ах, Божий человек! Я со своим несчастьем и слезами спешил добраться до тебя, веря и надеясь получить утешение, но вместо утешения приобрел лишь еще большую скорбь. Лучше бы мне было, если бы мой сын умер дома. Горе мне, горе! Что же сейчас делать? Что могло быть горше и страшнее этого?» Затем он вышел из кельи, чтобы приготовить гроб для своего ребенка.

Горе мне, горе! Что же сейчас делать? Что могло быть горше и страшнее этого?» Затем он вышел из кельи, чтобы приготовить гроб для своего ребенка.

Сергий Радонежский долго на коленях молился у умершего, и вдруг неожиданно дитя ожило и зашевелилось, душа его вернулась в тело. Вернувшемуся же отцу святой сказал, что дитя не умерло, а лишь изнемогло от мороза, а сейчас, в тепле, отогрелось. Это чудо стало известно со слов ученика святого.

ПОДВИГ СКРОМНОСТИ

Преподобный Сергий Радонежский мог бы стать митрополитом, епископом, а отказывался стать даже игуменом своего монастыря. Он просил митрополита всея Руси Алексия назначить игумена в монастырь, и, услышав в ответ свое имя, не соглашался, говоря: «Я не достоин». Только когда митрополит напомнил святому о монашеском послушании, тот ответил: «Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен Господь вовеки!»

Тем не менее, когда Алексий умирал и предлагал Сергию стать своим преемником, тот отказался. Повторил свой отказ святой и после смерти митрополита, все с теми же словами: «Я не достоин».

ХЛЕБА ДЛЯ МОСКВЫ

В осажденной Москве многие православные в один день увидели совершенно седого старца, ведущего за собой двенадцать повозок с хлебом. Никто не мог понять, как эта процессия пробралась через неприступную охрану и множество вражеских войск. «Скажи, отец, откуда вы?» — спрашивали старца, а тот всем с радостью отвечал: «Мы — воины из обители Пресвятой и Живоначальной Троицы». Этот старец, которого одни видели, а другие нет, вдохновил москвичей на дальнейшую борьбу и уверил в победе. А в обители чудотворца говорили, что появление в Москве старцев с хлебами было в тот день, когда Преподобный явился в монастыре пономарю Иринарху и сказал: «Я послал в Москву трех учеников своих, и прибытие их не останется незамеченным в царствующем граде».

ПОДБРОШЕННЫЙ ЦАРЬ

Великий князь всея Руси Иван Васильевич и Великая княгиня Софья имели троих дочерей, но не имели наследника. Христолюбивая Софья решила отправиться в паломничество — пешком в Троице-Сергиеву лавру из самой Москвы, чтобы помолиться о рождении сыновей. У села Клементьево, находящегося неподалеку от монастыря, ей встретился благолепный священноинок с младенцем на руках. Софья сразу же поняла по облику странника, что перед ней — преподобный Сергий. Далее житие повествует: «Он приблизился к Великой княгине — и вдруг бросил ей за пазуху младенца. И тотчас стал невидим». Софья дошла до святой обители и долго молилась там и целовала мощи преподобного. А по возвращении домой зачала во чреве дарованного Богом наследника царского престола, великого князя Василия, который родился в праздник Благовещения и был крещен в Троице-Сергиевой лавре.

У села Клементьево, находящегося неподалеку от монастыря, ей встретился благолепный священноинок с младенцем на руках. Софья сразу же поняла по облику странника, что перед ней — преподобный Сергий. Далее житие повествует: «Он приблизился к Великой княгине — и вдруг бросил ей за пазуху младенца. И тотчас стал невидим». Софья дошла до святой обители и долго молилась там и целовала мощи преподобного. А по возвращении домой зачала во чреве дарованного Богом наследника царского престола, великого князя Василия, который родился в праздник Благовещения и был крещен в Троице-Сергиевой лавре.

Житие, написанное Епифанием Премудрым

Сергий Радонежский. Имя это сохранилось в народной памяти благодаря житию, созданному в 1417 — 1418 годах. Написал его монах Епифаний Премудрый (ум. 1420), выдающийся деятель русской культуры. Он постигал богосливие в Ростове, в Григорьевском затворе, в обществе Стефания Пермского, затем много путешествовал, совершил паломничество в Святую землю. В конце жизни поселился в Троице-Сергиевом монастыре, был свидетелем деяний и последних дней жизни его основателя и настоятеля Сергия Радонежского.

Житие посвящено личности выдающейся: Сергий Радонежский не просто священнослужитель, причисленный к лику святых, а человек, жизнь и дела которого оказали определяющее влияние на всю последующую жизнь народа русского, а его житийное изображение — на русскую литературу и культуру в целом.

Автор жития стремится писать «невидимо на разумных скрыжалех, сердечных», а не на «чювственых хартиах». Стиль плетения словес, которым в совершенстве владел Епифаний Премудрый, делал русский литературный язык ярким, выразительным.

Епифаний Премудрый хотел донести до читателя главное: образ человека, который не мыслит своей жизни без постоянного, каждодневного труда, человека высочайшей нравственной, внутренней, духовной силы. Сергий Радонежский всегда спешил на помощь другим, не гнушался никакой, даже самой грязной и неблагодарной работой, «без лени всегда в подвигах добрых пребывал и никогда не ленился». Подвижником добрых дел и предстаёт Сергий Радонежский в сочинении Епифания — замечательном произведении древнерусской литературы.

XIV век — пунктиром

Вскоре после монголо-татарского нашествия был проведена первая перепись населения. По спискам ордынцы определяли выход дани и количество человек, которые уводились в ордынские вспомогательные войска. Под перепись не попадали только священнослужители. Именно с этого времени начинается значительный рост числа монастырей в русских землях.

До второй половины XIV века монастыри не были общежитийными. Каждый монах имел своё хозяйство, питался отдельно, жил в отдельной келье, с остальной братией встречался только для молитвы.

Княжеские междоусобицы, начало возвышения Москвы, постоянный сбор дани для выплаты в Орду — вот основные черты исторического времени, в которое было суждено начинать свой путь мальчику Варфоломею, будущему святому Сергию Радонежскому. Епифаний Премудрый упоминает события, случившиеся при жизни святого. Среди них Ахмылова рать (1322 год), приведённая на Русь Иваном Калитой, когда был разорён город Ярославль и окрестные земли. Именно во время княжения Ивана Даниловича Калиты (1325 — 1340) после подавления тверского восстания 1327 года Москва подчинила себе и Ростовское княжество. Вотчины местных владельцев были конфискованы в пользу служащих Москве бояр. «Обнищал и оскудел» отец Сергия Кирилл, славный боярин ростовский, от преследований переселившийся в тихий Радонеж. Монгольское владычество оставляло свои следы на жизни всей русской земли.

Именно во время княжения Ивана Даниловича Калиты (1325 — 1340) после подавления тверского восстания 1327 года Москва подчинила себе и Ростовское княжество. Вотчины местных владельцев были конфискованы в пользу служащих Москве бояр. «Обнищал и оскудел» отец Сергия Кирилл, славный боярин ростовский, от преследований переселившийся в тихий Радонеж. Монгольское владычество оставляло свои следы на жизни всей русской земли.

Варфоломей становится Сергием Радонежским

В соответствии с житийным каноном Епифаний начинает свой рассказ с описания детства отрока Варфоломея. Ещё в утробе матери он был отмечен причастностью к божественным таинствам. Чудесным образом он постиг грамоту, получив из рук таинственного старца маленькую просфору. Став взрослым, Сергий — сын знатных родителей — отказывается от мирской, суетной чести и ищет смирения и покорности воле Божией. Вместе с братом Стефаном они основывают Троицкий монастырь. Но брат не выдерживает тягот пустынножития и уходит в Москву.

Для Сергия начинаются дни, месяцы и годы полного одиночества, годы борьбы с тёмными силами, которые православным человеком осознаются как силы дьявола. Ни один из вступивших на путь духовного совершенствования не может избежать этой борьбы. Лишь при неуклонном стремлении к Свету, при строжайшей дисциплине духа с годами устанавливается внутреннее равновесие, каждый подвижник находит меру своего постоянного горения. Это труднейшее время, которое требует от Сергия напряжения всех духовных и физических сил. Епифаний передаёт, что Преподобный сам рассказывал своим ученикам о посетивших его видениях: бесовских полчищах и явлениях сатаны. Являлись ему и посланники светлых сил. Сохранилось предание о том, как однажды книга, открытая на житии Богородицы, просияла Светом Небесным, так что Сергий мог читать её и без лампады.

Сергий духом постиг, что всё живое сотворено Господом. У него исчез даже страх перед дикими зверями. Огромный медведь приходил к дому Сергия, но святой не пугался его, а делился с ним своим хлебом.

«Общежительный» устав

Слухи о подвижническом житии молодого инока скоро разнеслись по окрестности, и стали навещать его люди, прося совета, приходили ученики. Сергий никому не отказывал, но предупреждал о трудностях жизни в пустыне. Когда Сергий становится игуменом Троицкого монастыря, он в 1354 году меняет правила жизни в монастыре: вводит в нём «общежительный» устав.

Отныне земля и имущество монахов стали общими. В этом был очень глубокий смысл. В монастырь приходили люди разных социальных групп, с разным имущественным положением. Отдавая своё имущество в общее пользование, новый член общины становился в то же время хозяином собственности всего монастыря. Имущественное неравенство теперь не разделяло монахов, они легче ощущали себя «братией». Общая работа и общее хозяйство дали возможность сооружать крупные постройки, основывать новые монастыри, осваивать новые земли за Волгой, где ещё много оставалось в те времена некрещёных жителей. Община могла брать на себя заботу о больных и немощных, кормить странников, в годы голода жертвовать из монастырской казны на хлеб для крестьян.

Став основоположником нового иноческого пути, Сергий не изменяет основному типу русского монашества, сложившегося в Киеве XI века. Но в его облике проступают более утончённые и одухотворённые черты. Основа его духовного склада — кротость, ясность и простота. Он непрестанно трудится, но мы нигде не видим поощрения суровой аскезы, указания на ношение вериг или истязание плоти.

Владимир Мономах писал: «…малым делом можно получить милость Божию». Сергий Радонежский не пренебрегает никаким малым делом: он работает в огороде, рубит избы, носит воду. Непрестанный физический труд побуждает к труду духовному. Введённая Сергием суровая дисциплина требовала от учеников постоянной бдительности над мыслями, словами и поступками своими, создавала из обители воспитательную школу, в которой росли мужественные, бесстрашные люди. Они готовы были отказаться от всего личного и работать на общее благо. Величайший смысл жизни Сергия Радонежского в том, что он создал новый тип личности, укоренившийся в народном сознании как идеал человека.

Чудеса и обыденность

Спустя десять лет крестьяне окружили монастырь своими посёлками. Преподобный входил во все нужды, во все будни своих учеников и приходящих к нему. Он заботился о монастырских огородах и обсуждал содержание новых икон. Заботился о списывании книг и знал, что квас не должен слишком бродить. В каждом деле он видел движение жизни и проявление Бога, устремляя свой дух к постижению Его воли.

Епифаний описывает чудеса, которые совершает Сергий: чудо с источником, когда из креста, который начертил на земле преподобный, пробился родник; чудо воскрешения умершего ребёнка. Счастливый отец упал к ногам Сергия со слезами благодарности, но святой стал убеждать его, что никакого чуда не было: «Прельщаешься и не знаешь сам, за что благодаришь. Когда ты нёс больного, он изнемог от сильной стужи, тебе же показалось, что он умер, ныне же согрелся у меня в келии и припадок прошёл. Но иди с миром домой и не разглашай никому о случившемся, чтобы тебе вовсе не лишиться сына».

Сергий просит свидетелей не рассказывать о чудесах, которые были явлены ему: видение чудного Небесного Света и явление Богородицы.

Как чудо воспринимает братия общение на расстоянии своего игумена и Стефания Пермского, людей высокого духовного уровня. Как чудо воспринимают окружающие удивительную скромность Сергия, его желание жить в бедности, которая соединяется с духовной чистотой.

Но жизнь в монастыре не всегда была гладкой. Возникли споры, кто создал новую обитель. Сергий не желает оспаривать у родного брата Стефана право называться основателем обители и тайно уходит в пустынное место, предоставляя брату и всем, кто недоволен суровыми правилами общежития, остаться наедине со своей совестью. Долго странствовали ученики Сергия по пустынным местам, пока не нашли святого в уединённом месте на реке Киржач. Лишь митрополит Алексий сумел уговорить Преподобного вернуться в Троицкий монастырь. Сам митрополит часто приезжал в святую обитель отдохнуть и посоветоваться с мудрым старцем. Порой он возлагает на Сергия труднейшие политические поручения — словом и делом усмирить распри удельных князей и привести их к признанию верховной власти князя Московского.

Порой он возлагает на Сергия труднейшие политические поручения — словом и делом усмирить распри удельных князей и привести их к признанию верховной власти князя Московского.

Не случайно Алексий, чувствуя близкую смерть, хочет назначить Сергия своим преемником, но святой отказывается от этой чести. Алексий не стал настаивать, убоявшись, что Сергий вновь удалиться в пустыню.

Благословление на битву

Алексий умирает в 1378 году, за два года до великой битвы на Куликовом поле. В стране, на некоторое время лишённой митрополита, Сергий остаётся самым авторитетным церковным деятелем. Согласно житию, он благословляет Дмитрия Донского на битву с Мамаем.

С точки зрения человека нашего времени совершенно естественно воспринимается благословение православных на битву с Мамаем, данное Сергием Радонежским князю Дмитрию Ивановичу. Историки спорят, когда именно состоялась встреча великого князя и преподобного Сергия: непосредственно перед битвой или за два года до неё, перед сражением на реке Воже. Однако не конкретное место действия и не даже не время благословения придавали значимость этому событию с точки зрения современников.

Однако не конкретное место действия и не даже не время благословения придавали значимость этому событию с точки зрения современников.

В XIV веке ордынский властитель носил сакральный титул царя, чья власть освящена Богом, а князь, даже великий , обязан был подчиняться царю . Темник (командующий «тьмой», то есть десятью тысячами воинов) Мамай, захвативший власть в левобережной Орде, не был потомком Чингисхана, но в народном сознании того времени он был «царь Мамай». По обычаям Средневековья князь был ниже царя и не имел даже права на открытую битву с царём, чья власть освящена свыше. Это означало бы противодействие Богу.

Благословение, данное Сергием Радонежским князю Московскому Дмитрию Ивановичу, означало дерзкое нарушение средневековых обычаев и возведение великого князя в царское достоинство. Только авторитет святого мог подвигнуть великого князя на такой серьёзный шаг, как открытое противодействие царю. Этому способствовало осознание предстоящей битвы как сражения христиан с «погаными» в защиту православия.

Во время битвы Сергий являет своим ученикам новое чудо: находясь в церкви на молитве, духом своим он там, где решается судьба русской земли. Перед его духовным взором проходят все события битвы на Куликовом поле. Стоя в церкви, он сообщает изумлённой братии о ходе битвы, время от времени называя имена павших воинов и тут же читая заупокойные молитвы о них. Наконец, он возвестил о поражении врагов и вознёс молитвенное благодарение Богу.

Только великий эпос Индии «Махабхарата» даёт нам описание подобной сцены: во время грандиозной битвы на поле Курукшетры один из дваждырождённых, находясь в столице, в священном зале дворца, описывает собравшимся ход сражения. Так перекликаются эпос Индии и рассказ о русском святом.

Победа в Куликовской битве, освящённая именем Сергия Радонежского, укрепила веру русских в помощь Божию и повысила значение Москвы как центра русских земель.

Отслужили благодарственный молебен, но между княжествами вновь вспыхивает старая вражда. В 1385 году Сергий едет в Рязань, чтобы утвердить прочный мир между князем московским и грозным и неукротимым князем Олегом Рязанским. Через четыре года, 1389 году Сергий присутствует при кончине великого князя Дмитрия Ивановича, потомками названного Донским. Сергий скрепляет своей подписью его духовную грамоту, в которой впервые за время ордынского господства Великий князь завещает свой престол детям, не спрашивая на то позволения Орды.

Через четыре года, 1389 году Сергий присутствует при кончине великого князя Дмитрия Ивановича, потомками названного Донским. Сергий скрепляет своей подписью его духовную грамоту, в которой впервые за время ордынского господства Великий князь завещает свой престол детям, не спрашивая на то позволения Орды.

В 1392 году, на 78-м году от рождения, Преподобный Сергий скончался. По свидетельству братии, в момент преставления лик Преподобного озарился светом, и необыкновенное благоухание наполнило келью.

Но и после смерти Сергия благодать пребывала на Троицком монастыре, те же, кто с верою приходил к мощам его, исцелялись.

Подвиг как подвижничество

Епифаний Премудрый в житии создал цельный образ уникальной личности. Для русского человека имя Сергия Радонежского на многие века стало мерилом праведной жизни, как имена Андрея Рублёва, Феофана Грека, Стефана Пермского, Максима Грека.

Значение слова «подвиг» не переводится адекватно ни на один из европейских языков. Подвиг — это не простой героизм. Не движение в пространстве, но духовное стремление, подвижничество становится нравственным наполнением слова «подвиг». Сергий становится в сознании народа посредником между миром земли и силами божественными. В течение многих столетий народ воспринимает его как заступника перед Господом за Русскую землю.

Подвиг — это не простой героизм. Не движение в пространстве, но духовное стремление, подвижничество становится нравственным наполнением слова «подвиг». Сергий становится в сознании народа посредником между миром земли и силами божественными. В течение многих столетий народ воспринимает его как заступника перед Господом за Русскую землю.

Ученики и «собеседники» Сергия основали до 40 монастырей нового «общежительного» типа, ученики его учеников — ещё около 60-ти обителей.

Принятие «общежительного» устава имело и другие последствия. С этого момента монастыри сами начали приобретать земли. Бояре часто жертвовали монастырям целые вотчины, чтобы после их смерти «божьи люди» — монахи — молились за упокой души. Считалось, что молитвы «божьих людей» лучше доходят до Господа. В результате многие монастыри стали крупными собственниками и землевладельцами. Впоследствии это привело к возникновению концептуального спора русского средневековья: спора иосифлян с «нестяжателями». Однако во времена Сергия Радонежского такой ход развития событий было трудно предвидеть.

В советскую эпоху имя Сергия Радонежского ушло в тень, хотя люди, искренне верившие в идеалы коммунизма, бессознательно продолжали стремиться к образу, созданному святым Сергием.

В наши же дни важно не поклоняться слепо тому или иному имени, но знать, что содеял этот человек, почему столетия горел и продолжает гореть пламя народной любви и благодарности к нему. Недаром В. О. Ключевской писал: «Сергий своею жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нём не всё ещё доброе погасло и замерло… он открыл им глаза на самих себя».

8 октября Православная церковь отметила память преподобного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский поистине народный святой, близкий каждому православному человеку. Вспомним главные 7 его подвигов, укрепляющих веру и вдохновляющих православных на совершение дел полезных для спасения души.

1. Победы над бесами и приручение зверей

Преподобный Сергий представляется многим блаженным старцем, святость которого чувствовали дикие звери, приходившие «прикоснуться» к ней. Однако на самом деле Сергий ушел в лес молодым человеком в возрасте около двадцати лет. Первое время своего отшельничества он постоянно боролся с бесовскими искушениями, побеждая их горячей молитвой. Бесы пытались прогнать его из леса, угрожая нападением диких зверей и мучительной смертью. Святой же оставался непреклонен, призывал Бога и таким образом спасся. Молился он и при появлении диких зверей, и потому они ни разу не напали на него. С медведем, так часто изображаемым рядом с Сергием, святой делил каждую свою трапезу, а иногда и уступал ее голодному животному. «Пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что если Бог живет в человеке и Святой Дух почиет на нем, то все творение ему покоряется», — говорится в житии этого святого.

Однако на самом деле Сергий ушел в лес молодым человеком в возрасте около двадцати лет. Первое время своего отшельничества он постоянно боролся с бесовскими искушениями, побеждая их горячей молитвой. Бесы пытались прогнать его из леса, угрожая нападением диких зверей и мучительной смертью. Святой же оставался непреклонен, призывал Бога и таким образом спасся. Молился он и при появлении диких зверей, и потому они ни разу не напали на него. С медведем, так часто изображаемым рядом с Сергием, святой делил каждую свою трапезу, а иногда и уступал ее голодному животному. «Пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что если Бог живет в человеке и Святой Дух почиет на нем, то все творение ему покоряется», — говорится в житии этого святого.

2. Благословение монахов на войну

Это событие — одно из самых известных и самых неожиданных в истории Свято-Троицевой Сергиевой лавры. Всем известно, что монахи и оружие, а тем более война — «две вещи несовместные», но, как и всякое слишком широкое правило, и это правило однажды опровергла жизнь. Двое иноков, причисленных позднее к лику святых, с оружием в руках пошли на Куликовскую битву по благословению преподобного Сергия. В единоборстве перед сражением один из них, Александр Пересвет, сразил татарского богатыря Челубея, и это определило победу русского войска. Пересвет погиб при этом сам. Второй монах, в постриге Андрей (Ослябя), по преданию, переоделся в доспехи князя Дмитрия, сраженного в битве, и так повел за собой войско.

Двое иноков, причисленных позднее к лику святых, с оружием в руках пошли на Куликовскую битву по благословению преподобного Сергия. В единоборстве перед сражением один из них, Александр Пересвет, сразил татарского богатыря Челубея, и это определило победу русского войска. Пересвет погиб при этом сам. Второй монах, в постриге Андрей (Ослябя), по преданию, переоделся в доспехи князя Дмитрия, сраженного в битве, и так повел за собой войско.

Удивительно, что сам Сергий Радонежский «отправил» Пересвета и Ослябю на великую битву в подмогу князю Дмитрию, попросившему у святого только духовной помощи. Перед сражением он постриг монахов в великую схиму.

3. Настоящее причастие

Свидетельство о том, как причащался преподобный Сергий Радонежский, было сокрыто от людей до самого его успения. Хранил эту тайну Симон, ученик святого, которому было видение во время причастия Сергия Радонежского на литургии. Симон видел огонь, ходящий по святому престолу, озаряющий алтарь и окружающий со всех сторон Святую Трапезу. «Когда Преподобный хотел причаститься, то Божественный огонь свился, как некая пелена, и вошел в святой потир, и им Преподобный причастился. Видя все это, Симон исполнился ужаса и трепета и безмолвствовал, дивясь чуду…» Преподобный понял по лицу своего ученика, что тот сподобился чудесного видения, и Симон подтвердил это. Тогда Сергий Радонежский попросил его никому не говорить об увиденном, пока не заберет его Господь.

«Когда Преподобный хотел причаститься, то Божественный огонь свился, как некая пелена, и вошел в святой потир, и им Преподобный причастился. Видя все это, Симон исполнился ужаса и трепета и безмолвствовал, дивясь чуду…» Преподобный понял по лицу своего ученика, что тот сподобился чудесного видения, и Симон подтвердил это. Тогда Сергий Радонежский попросил его никому не говорить об увиденном, пока не заберет его Господь.

Житие святого Сергия рассказывает, что преподобный однажды своими молитвами воскресил человека. Это был мальчик, отец которого, набожный верующий, нес больного сына по морозу, чтобы святой Сергий исцелил его. Вера того человека была сильна, и он шел с мыслью: «Только бы мне донести сына живым к человеку Божию, а там ребенок обязательно выздоровеет». Но от сильного мороза и долгого пути больной ребенок совсем ослаб и умер в дороге. Добравшись до святого Сергия, безутешный отец говорил:«Горе мне! Ах, Божий человек! Я со своим несчастьем и слезами спешил добраться до тебя, веря и надеясь получить утешение, но вместо утешения приобрел лишь еще большую скорбь. Лучше бы мне было, если бы мой сын умер дома. Горе мне, горе! Что же сейчас делать? Что могло быть горше и страшнее этого?» Затем он вышел из кельи, чтобы приготовить гроб для своего умершего ребенка.

Лучше бы мне было, если бы мой сын умер дома. Горе мне, горе! Что же сейчас делать? Что могло быть горше и страшнее этого?» Затем он вышел из кельи, чтобы приготовить гроб для своего умершего ребенка.

Сергий Радонежский долго на коленях молился у умершего, и вдруг неожиданно дитя ожило и зашевелилось, душа его вернулась в тело. Вернувшемуся же отцу святой сказал, что дитя не умерло, а лишь изнемогло от мороза, а сейчас, в тепле, отогрелось. Это чудо стало известно со слов ученика святого.

5. Подвиг скромности

Преподобный Сергий Радонежский мог бы стать митрополитом, епископом, а отказывался стать даже игуменом своего монастыря. Он просил митрополита всея Руси Алексия назначить игумена в монастырь, и, услышав в ответ свое имя, не соглашался, говоря: «Я не достоин». Только когда митрополит напомнил святому о монашеском послушании, тот ответил: «Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен Господь вовеки!»

Тем не менее, когда Алексий умирал и предлагал Сергию стать своим преемником, тот отказался. Повторил свой отказ святой и после смерти митрополита, все с теми же словами: «Я не достоин».

Повторил свой отказ святой и после смерти митрополита, все с теми же словами: «Я не достоин».

6. Хлеба для Москвы

В осажденной Москве многие православные в один день увидели совершенно седого старца, ведущего за собой двенадцать повозок с хлебом. Никто не мог понять, как эта процессия пробралась через неприступную охрану и множество вражеских войск. «Скажи, отец, откуда вы?» — спрашивали старца, а тот всем с радостью отвечал: «Мы — воины из обители Пресвятой и Живоначальной Троицы». Этот старец, которого одни видели, а другие нет, вдохновил москвичей на дальнейшую борьбу и уверил в победе. А в обители чудотворца говорили, что появление в Москве старцев с хлебами было в тот день, когда Преподобный явился в монастыре пономарю Иринарху и сказал: «Я послал в Москву трех учеников своих, и прибытие их не останется незамеченным в царствующем граде».

6. Подброшенный царь

Великий князь всея Руси Иван Васильевич и Великая княгиня Софья имели троих дочерей, но не имели наследника. Христолюбивая Софья решила отправиться в паломничество — пешком в Троице-Сергиеву лавру из самой Москвы, чтобы помолиться о рождении сыновей. У села Клементьево, находящегося неподалеку от монастыря, ей встретился благолепный священноинок с младенцем на руках. Софья сразу же поняла по облику странника, что перед ней — преподобный Сергий. Далее житие повествует: «Он приблизился к Великой княгине — и вдруг бросил ей за пазуху младенца. И тотчас стал невидим». Софья дошла до святой обители и долго молилась там и целовала мощи преподобного. А по возвращении домой зачала во чреве дарованного Богом наследника царского престола, великого князя Василия, который родился в праздник Благовещения и был крещен в Троице-Сергиевой лавре.

Христолюбивая Софья решила отправиться в паломничество — пешком в Троице-Сергиеву лавру из самой Москвы, чтобы помолиться о рождении сыновей. У села Клементьево, находящегося неподалеку от монастыря, ей встретился благолепный священноинок с младенцем на руках. Софья сразу же поняла по облику странника, что перед ней — преподобный Сергий. Далее житие повествует: «Он приблизился к Великой княгине — и вдруг бросил ей за пазуху младенца. И тотчас стал невидим». Софья дошла до святой обители и долго молилась там и целовала мощи преподобного. А по возвращении домой зачала во чреве дарованного Богом наследника царского престола, великого князя Василия, который родился в праздник Благовещения и был крещен в Троице-Сергиевой лавре.

Теги:

- преподобный

- Сергий Радонежский

Категория:

- 700 лет прп. Сергию

- 22195 просмотров

Ответы на вопросы учебника к «Житие Сергия Радонежского» для 4 класса

Ответы на вопросы учебника «Литературное чтение» 4 класс, 1 часть, Климанова, Горецкий, страницы 29-30.

УКМ «Школа России»

1. Что ты узнал о детстве Варфоломея? Чем он отличался от других детей?

Я узнала, что Варфоломей с раннего детства твёрдо верил в Бога и часто обращался к нему с молитвами. Ещё младенцем он соблюдал пост и не пил молоко по средам и пятницам.

Варфоломей не отличался прилежанием и учился хуже братьев. Он молил Бога, помочь ему изучить грамоту.

2. Что необычного в том, как Варфоломей овладел грамотой? Как ты думаешь, почему это произошло именно с ним?

Варфоломей овладел грамотой посредством чуда. Он скушал кусочек просфоры, которую дал ему старец-монах, и познал грамоту. Это чудо совершил Бог.

Это случилось с Варфоломеем потому, что он был истинно верующим, добрым и уважительным мальчиком, который всегда искал помощи у Бога и неустанно ему молился.

3. О чём просили родители Варфоломея? Исполнил ли он их волю? О каких чертах характера говорит его поступок?

Варфоломей хотел стать монахом, но родители просили его ухаживать за ними, пока они не умрут. Варфоломей с радостью исполнил их просьбу, и пошёл в монахи лишь после того, как похоронил родителей.

Варфоломей с радостью исполнил их просьбу, и пошёл в монахи лишь после того, как похоронил родителей.

Это поведение Варфоломея говорит о его любви и почитании к родителям. Он проявил твёрдость духа, смирение, терпение.

4. Найди в энциклопедии текст о Сергии Радонежском. Расскажи своими словами о его жизни и подвигах.Краткая биография Сергия Радонежского своими словами для 4 класса

Ещё мальчиком Сергий Радонежский проявил великую силу веры и любви к Богу. Тогда он носил имя Варфоломей и научился грамоте с помощью божественного откровения, чуда.

Сергий был почтительным и любящим сыном. Он мечтал стать монахом, но не мог оставить престарелых родителей.

Только когда его родители умерли, Сергий исполнил свою мечту. В глухом и безлюдном месте он основал монастырь, получивший название Троице-Сергиевой лавры. Слава о сподвижнике пронеслась по всей стране. В монастырь стекалось много народу.

Князь Дмитрий Донской приехал к отцу Сергию просить благословления на битву с татарами. Сергий Радонежский благословил князя и послал с ним двух своих монахов, которые приняли участие в Куликовской битве.

Сергий Радонежский благословил князя и послал с ним двух своих монахов, которые приняли участие в Куликовской битве.

Сергий Радонежский прославился и своими чудесами. Он воскрешал мёртвых, изгонял бесов и возвращал зрение.

Умер он в возрасте 76-78 лет и завещал потомкам беречь Отчизну, помогать бедным и хранить душевную чистоту.

5. Обсудите с другом, почему князь Дмитрий Донской поехал к Сергию Радонежскому перед великим сражением с Мамаем?

Дмитрий Донской понимал, что вера в Бога помогает человеку преодолевать трудности, воодушевляет его на подвиги. Он хотел получить благословение на битву от отца Сергия, чтобы его воины поверили, что с ними Бог, что их дело освящено церковью, что оно святое.

Это осознание подняло боевой дух войска, сделало его непобедимым.

6. Расскажи о битве на Куликовом поле. В своём рассказе используй опорные слова.

Рассказ о Куликовской битве по опорным словам для 4 класса

В те далёкие годы Русь стонала под гнётом Золотой орды. Московский князь Дмитрий Иванович решил положить конец владычеству татар и дать отпор Золотой орде.

Московский князь Дмитрий Иванович решил положить конец владычеству татар и дать отпор Золотой орде.

Он долго готовился к решающей битве с Мамаем, собирал войско, выбирал время. Перед началом сражения Дмитрий Иванович отправился просить благословения у Сергия Радонежского, самого известного и уважаемого священнослужителя того времени.

Святой благословил русское войско и предрёк победу.

Русская армия вышла из Кремлёвских ворот 10 августа 1380 года. Спешным маршем она достигла Дона.

Ночью накануне сражение русские перешли Дон и расположились на Куликовом поле. В рощице предусмотрительный князь велел укрыть засадный полк.

Утром 8 сентября началась битва. Первыми на поле вышли монах Пересвет и татарский богатырь Челубей. Они ударили друг друга копьями и оба погибли.

Началась сеча. Татары рвались к ставке князя и тому пришлось самому вступить в битву. Удар копья свалил князя, но он остался цел. Однако, русские начали отступать. Их по пятам преследовала вражеская конница, прорвавшаяся в тыл войску.

Однако, русские начали отступать. Их по пятам преследовала вражеская конница, прорвавшаяся в тыл войску.

Но тут из рощицы на татар обрушился засадный полк. Перепуганные, они решили, что мёртвые русские воины ожили и вновь вступили в бой. Татары и хан Мамай обратились в бегство.

Это была великая победа на Дону, после которой князь Дмитрий получил прозвище Донской.

Преподобный Сергий Радонежский. Биография — РИА Новости, 02.03.2020

Похоронив родителей, Варфоломей уступил женатому брату Петру свою часть наследства.

Вместе с братом Стефаном он удалился для пустынножительства в лес за несколько километров от Радонежа. Сначала братья построили келию (жилище для монашествующего), а потом небольшую церковь, освященную во Имя Пресвятой Троицы. Вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустынном месте, Стефан оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь, где сблизился с иноком Алексием — будущим митрополитом Московским, а позже стал игуменом.

В октябре 1337 года Варфоломей принял монашеский постриг с именем святого мученика Сергия.

Известия о подвижничестве Сергия распространялись по округе, к нему начали стекаться последователи, желающие вести строгую монашескую жизнь. Постепенно образовалась обитель. Основание Троицкого монастыря (ныне Свято-Троицкая Сергиева лавра) относят к 1330-1340 годам.

Через некоторое время иноки убедили Сергия принять игуменство, угрожая разойтись, если он не согласится. В 1354 году после долгих отказов Сергий был рукоположен во иеромонаха и возведен в сан игумена.

С глубоким смирением Сергий сам служил братии — строил кельи, рубил дрова, молол зерно, пек хлеб, шил одежду и обувь, носил воду.

Постепенно слава его росла, в обитель стали обращаться все, начиная от крестьян и заканчивая князьями, многие селились по соседству и жертвовали ей свое имущество. Первоначально терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь обратилась в богатый монастырь.

Троицкий монастырь был сначала «особножитным»: подчиняясь одному игумену и сходясь для молитвы в один храм, монахи имели каждый свою келью, свое имущество, свою одежду и пищу. Около 1372 года к Сергию пришли послы от Константинопольского патриарха Филофея и принесли ему крест, параман (небольшой четырехугольный плат с изображением креста) и схиму (монашеское облачение) в благословение на новые подвиги и патриаршую грамоту, где патриарх советовал игумену устроить общежительный монастырь по примеру христианской общины апостольских времен. С патриаршим посланием преподобный Сергий отправился к митрополиту Московскому Алексию и получил от него совет ввести в обители строгое общежитие.

Около 1372 года к Сергию пришли послы от Константинопольского патриарха Филофея и принесли ему крест, параман (небольшой четырехугольный плат с изображением креста) и схиму (монашеское облачение) в благословение на новые подвиги и патриаршую грамоту, где патриарх советовал игумену устроить общежительный монастырь по примеру христианской общины апостольских времен. С патриаршим посланием преподобный Сергий отправился к митрополиту Московскому Алексию и получил от него совет ввести в обители строгое общежитие.

Вскоре иноки стали роптать на строгость устава, и Сергий покинул обитель. На реке Киржач он основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Порядок в прежней обители стал быстро приходить в упадок, и оставшиеся иноки обратились к митрополиту Алексию, чтобы он возвратил святого. Тогда Сергий повиновался, оставив игуменом Киржачского монастыря своего ученика Романа.

Игумен Сергий был призван митрополитом Алексием на склоне лет с просьбой принять Русскую митрополию, но по смирению отказался от первосвятительства.

Сергий Радонежский выступал и как мудрый политик, стремящийся к умирению раздоров и сплочению русских земель. В 1366 году он разрешил княжеский родовой спор за Нижний Новгород, в 1387 году выехал послом к князю Олегу Рязанскому, добившись его примирения с Москвой.

Особой славой овеяны его дела и молитвы перед Куликовской битвой (1380). У Сергия Радонежского испрашивал благословения на предстоявшее сражение великий князь Димитрий Донской. Во время битвы преподобный вместе с братией стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воинству.

Достигнув глубокой старости, Сергий Радонежский, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братию и благословил на игуменство опытного в духовной жизни ученика Никона.

8 октября (25 сентября по старому стилю) 1392 года преподобный Сергий скончался.