Русско-японская война 1904-1905 гг.: причины, ход, итоги

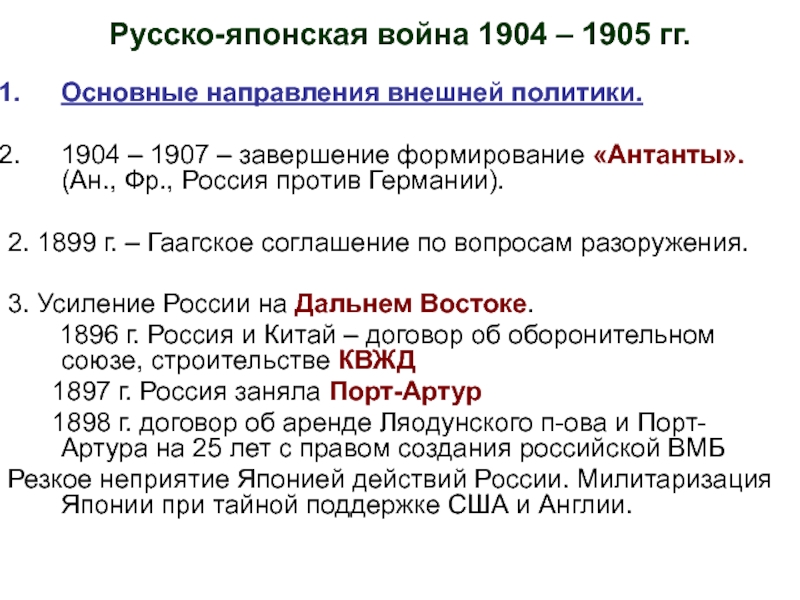

Характер войны: империалистический, несправедливый с обеих сторон. Силы сторон: Россия – 1 млн.135 тыс. человек (всего), реально 100 тыс. человек, Япония — 143 тыс. человек + морской флот + резерв (около 200тыс). Количественное и качественное превосходство Японии на море (80:63).

Планы сторон:

Япония — наступательная стратегия, цель которой господство на море, захват Кореи, владение Порт-Артуром, разгром русской группировки.

Россия — не было общего плана войны, обеспечивающего взаимодействие армии и флота. Оборонительная стратегия.

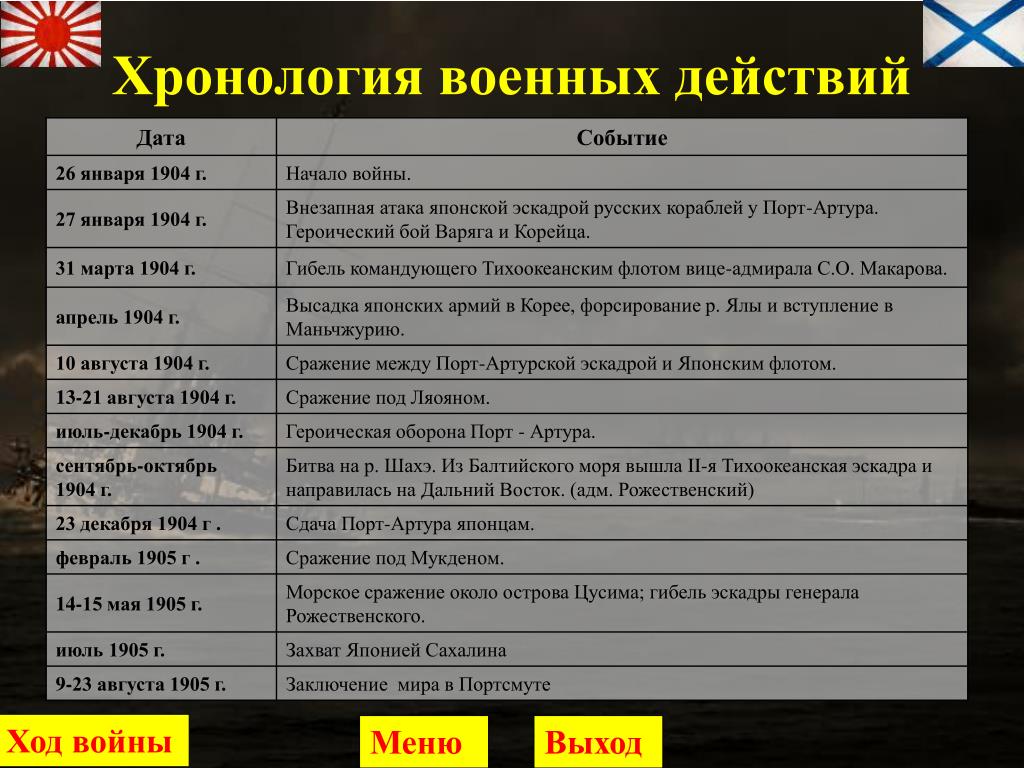

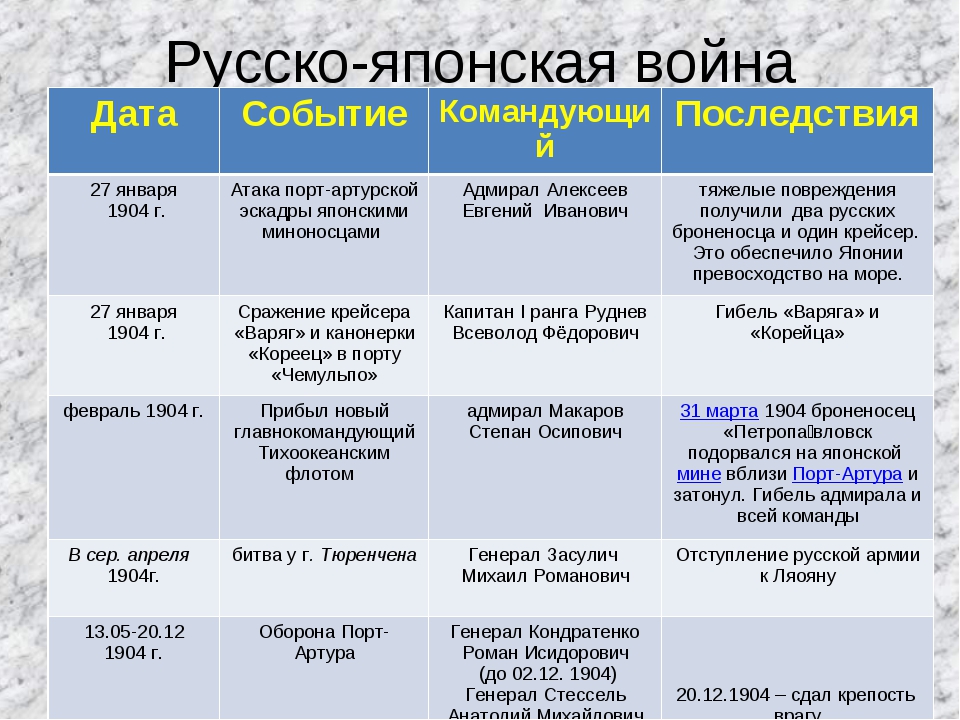

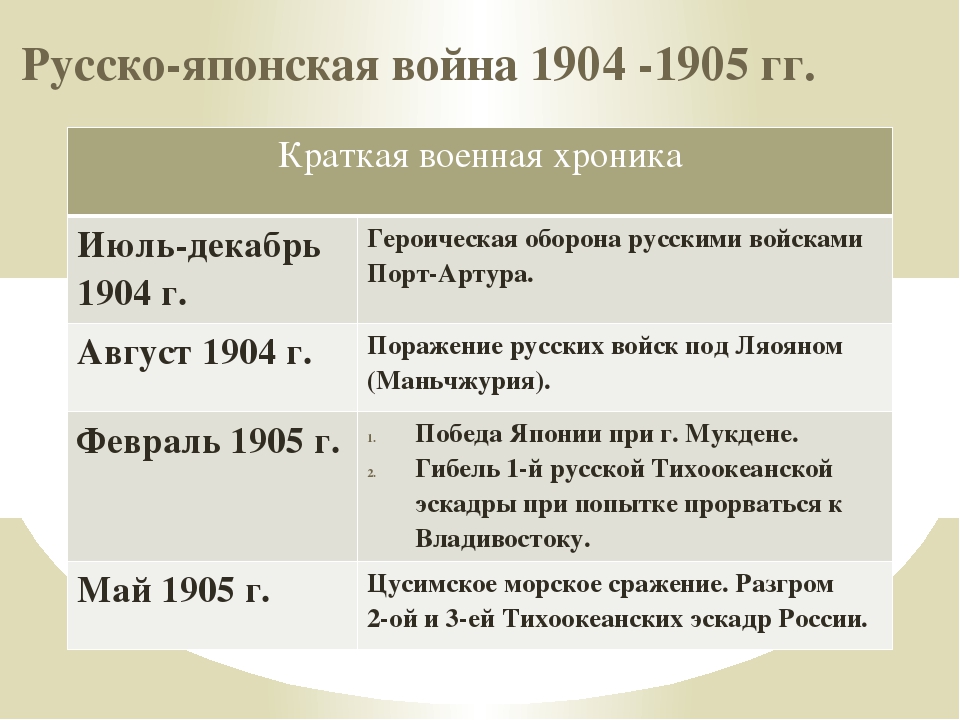

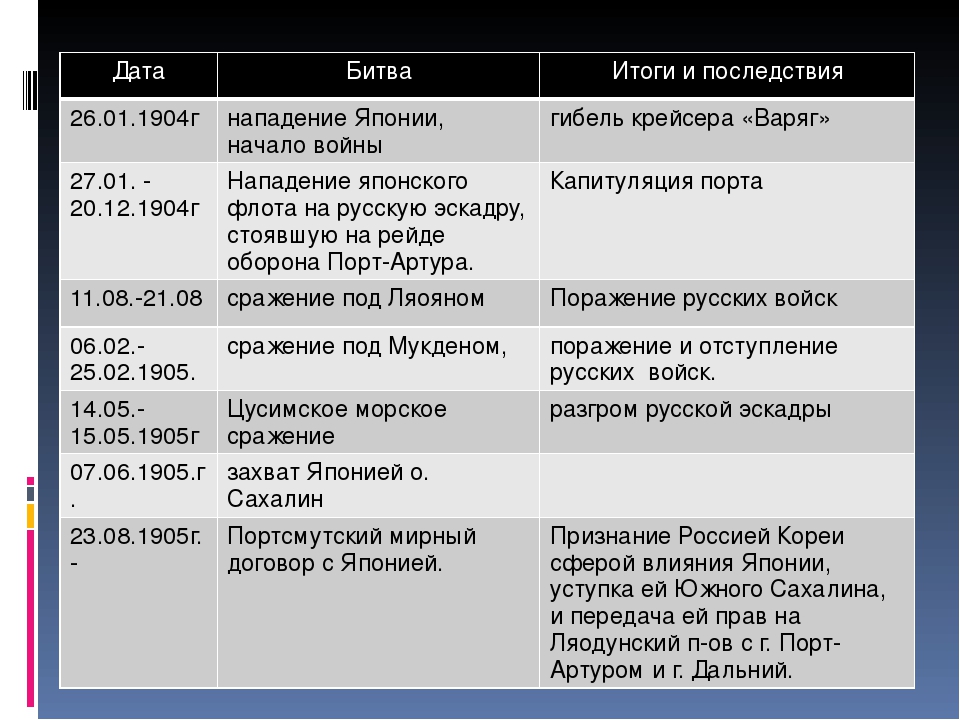

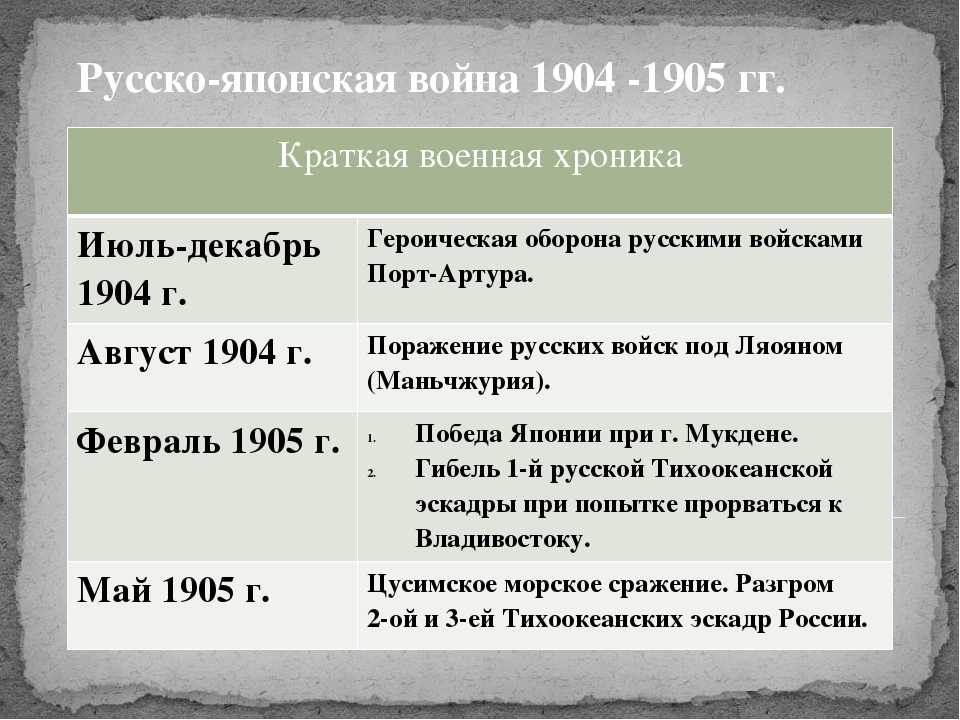

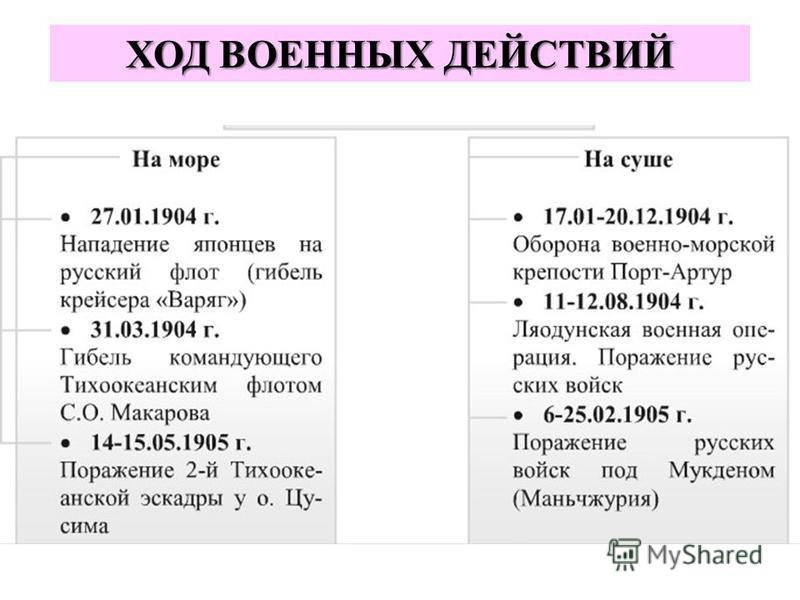

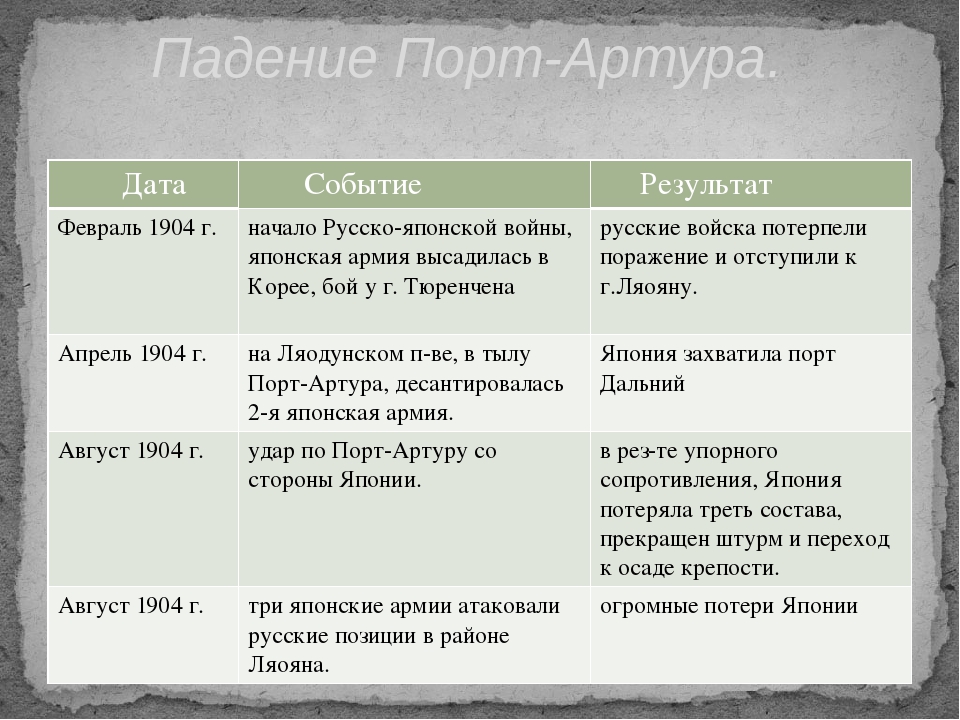

Даты. События. Примечания

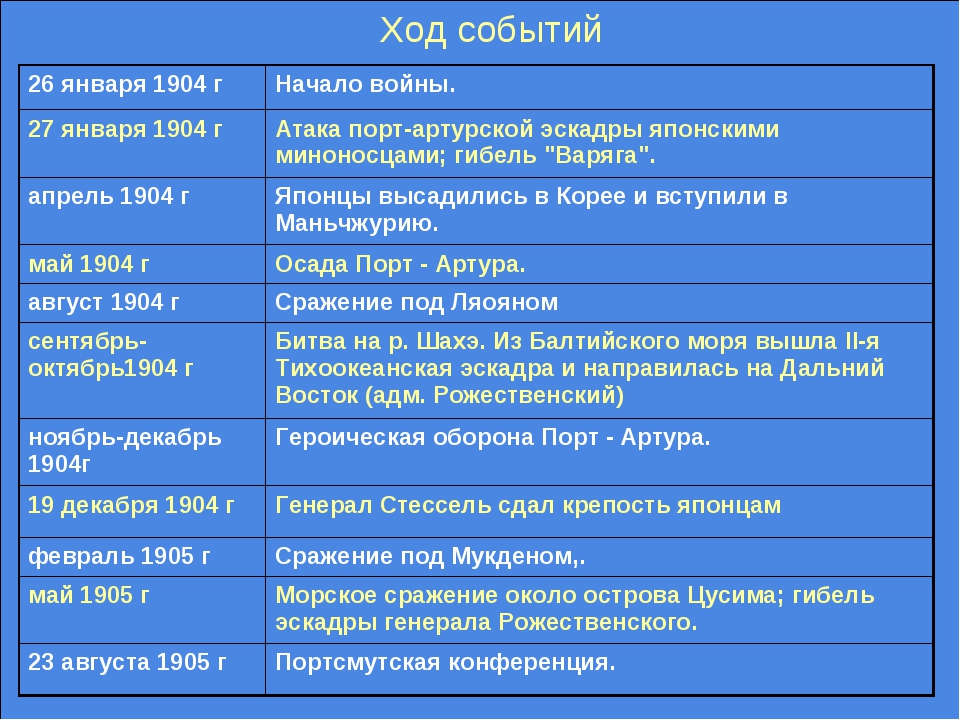

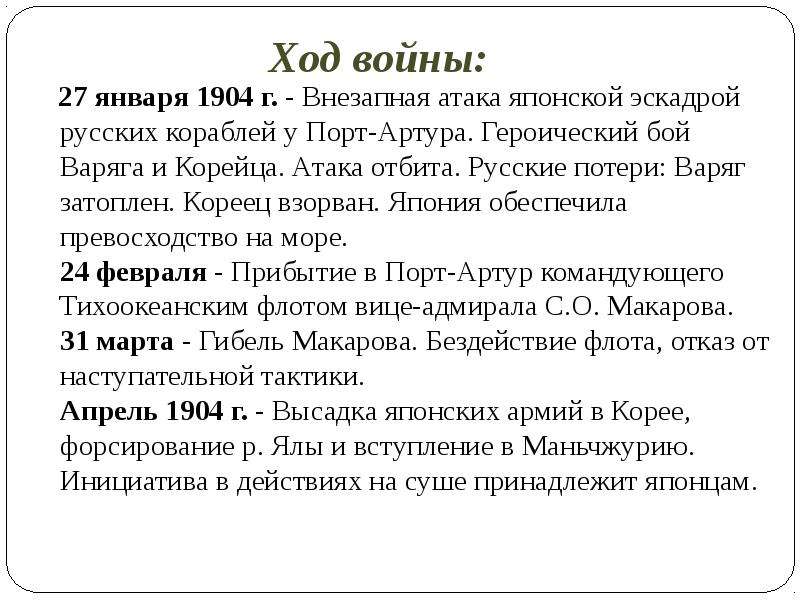

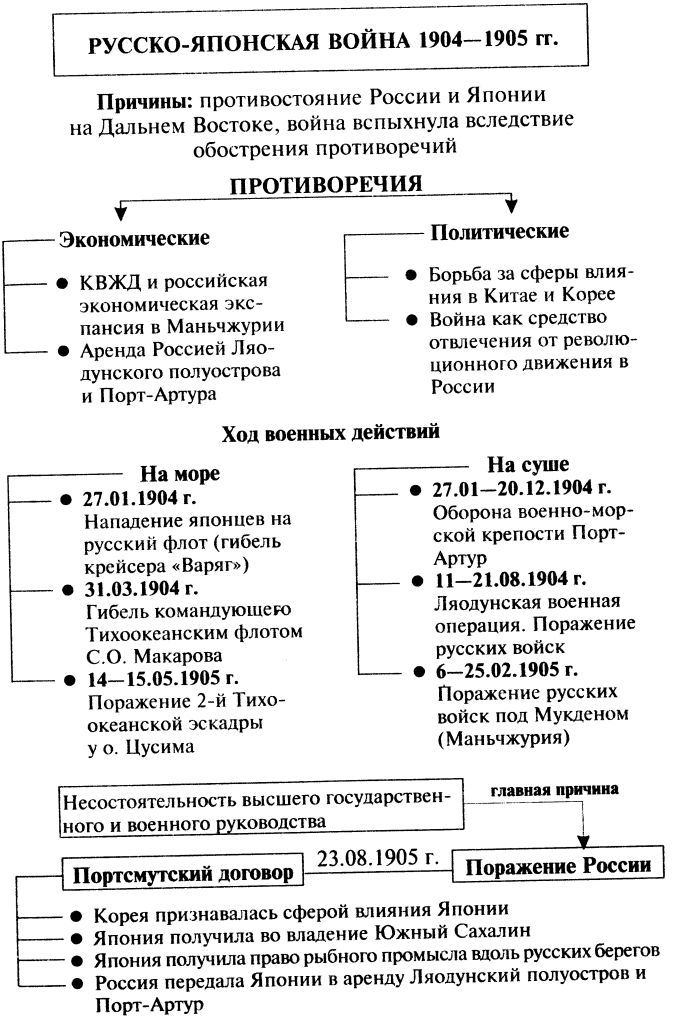

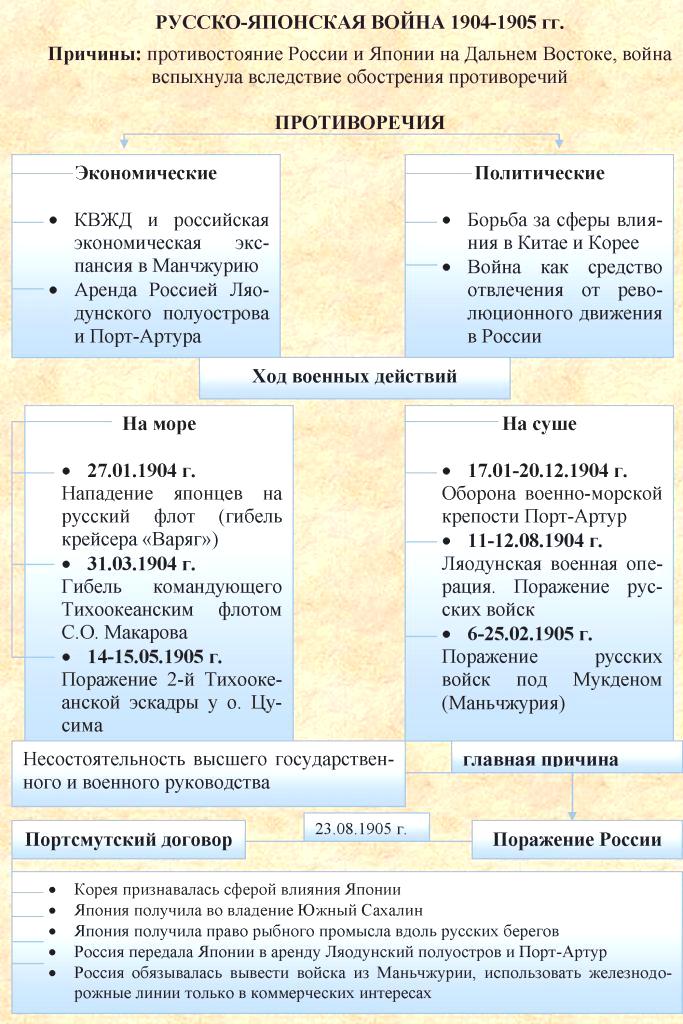

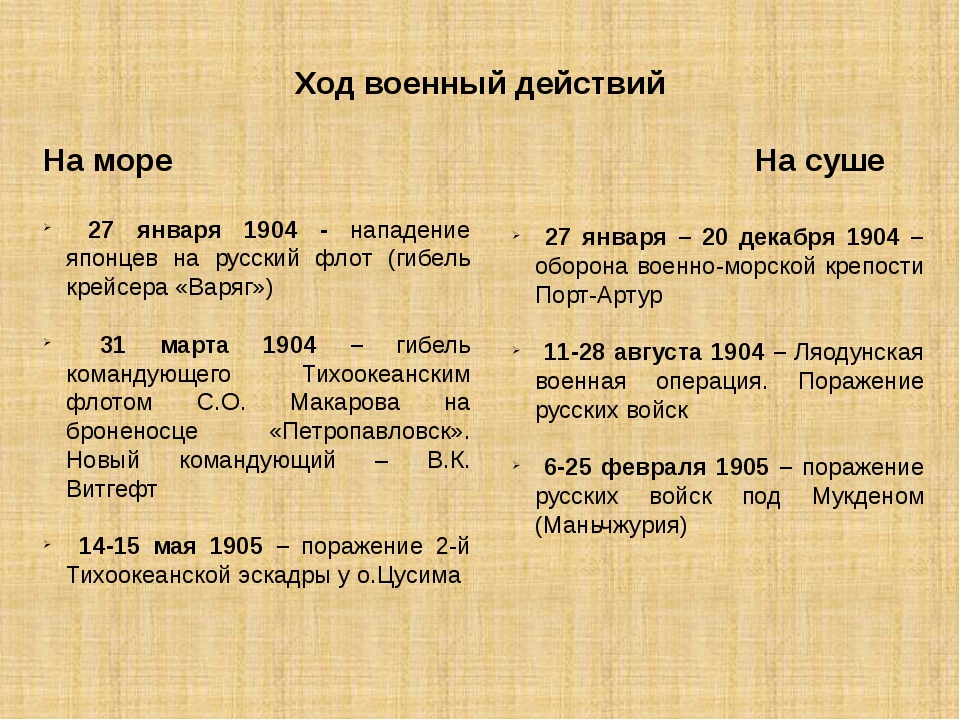

27 января 1904 г. — Внезапная атака японской эскадрой русских кораблей у Порт-Артура. Героический бой Варяга и Корейца. Атака отбита. Русские потери: Варяг затоплен. Кореец взорван. Япония обеспечила превосходство на море.

28 января — Повторная бомбардировка города и Порт-Артура. Атака отбита.

Атака отбита.

24 февраля — Прибытие в Порт-Артур командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала С.О. Макарова. Активные действия Макарова по подготовке к генеральному сражению с Японией на море (наступательная тактика).

31 марта — Гибель Макарова. Бездействие флота, отказ от наступательной тактики.

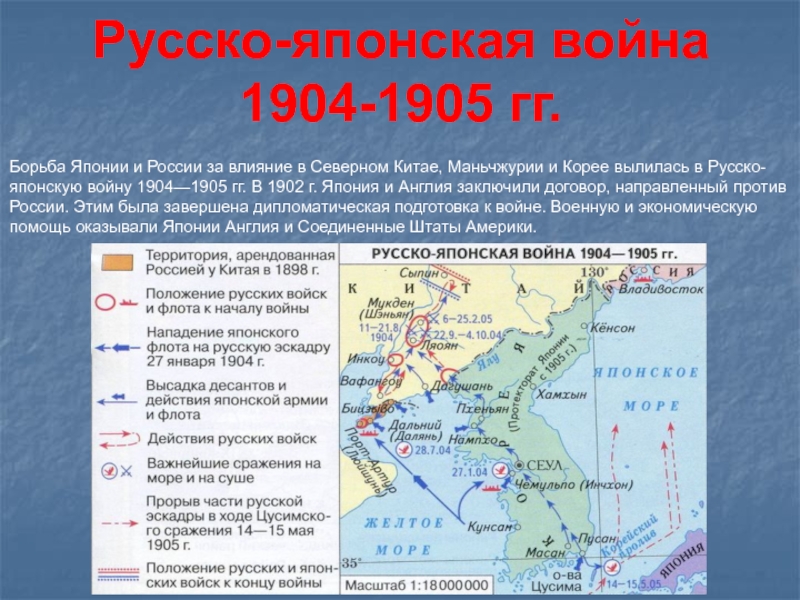

Апрель 1904 г. — Высадка японских армий в Корее, форсирование р. Ялы и вступление в Маньчжурию. Инициатива в действиях на суше принадлежит японцам.

Май 1904 г. — Японцы приступили к осаде Порт-Артура. Порт-Артур оказался отрезанным от русской армии. Попытка деблокировать его в июне 1904 г. оказалась неудачной.

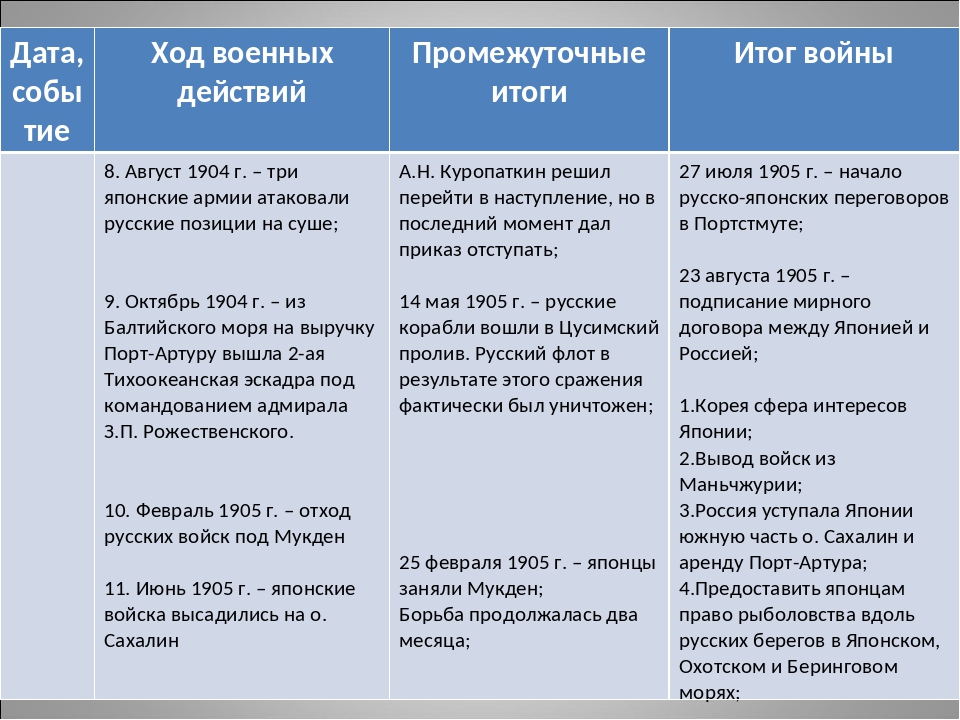

13-21 августа — Сражение под Ляояном. Силы примерно равны (по 160 тысяч). Атаки японских войск были отбиты. Нерешительность Куропаткина помешала развить успех. 24 августа русские войска отошли к р.Шахэ.

5 октября — Началось сражение на реке Шахэ. Помешали туман и гористая местность, а также безынициативность Куропаткина (действовал только частью имевшихся у него сил).

2 декабря — Гибель генерала Кондратенко. Р.И. Кондратенко руководил обороной крепости.

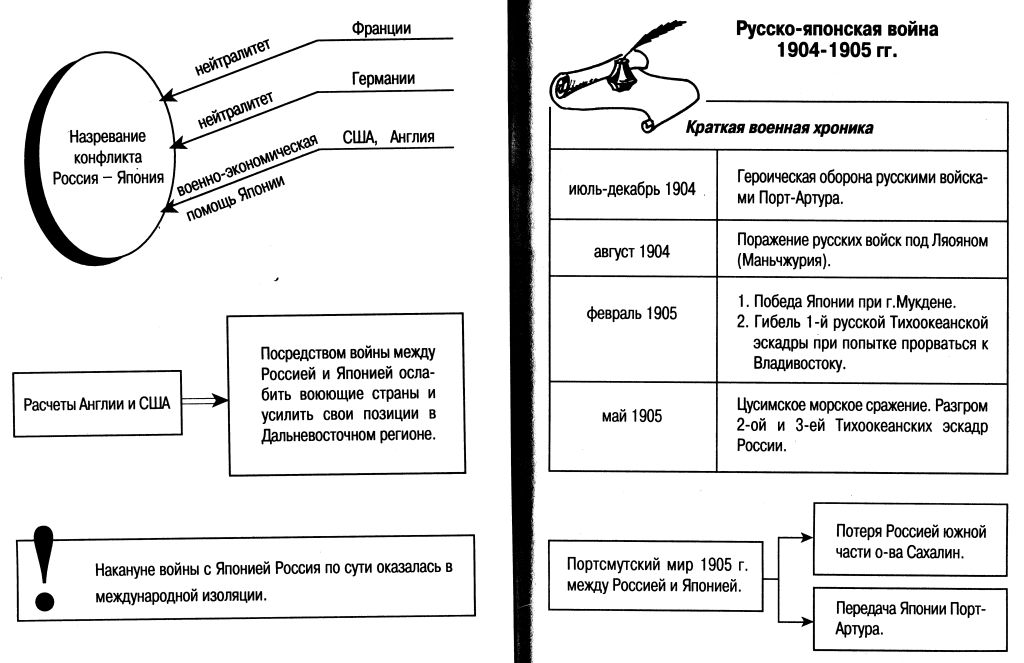

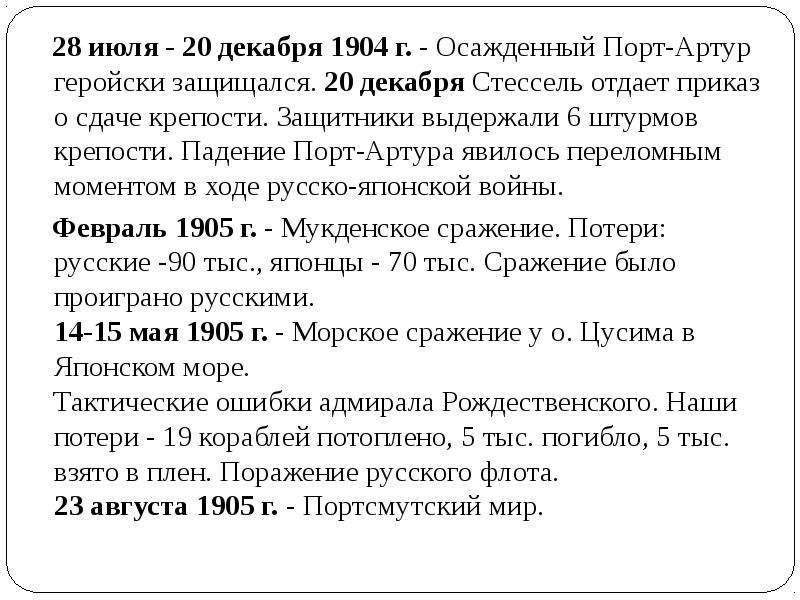

28 июля — 20 декабря 1904 г. — Осажденный Порт-Артур геройски защищался. 20 декабря Стесиль отдает приказ о сдаче крепости. Защитники выдержали 6 штурмов крепости. Падение Порт-Артура явилось переломным моментом в ходе русско-японской войны.

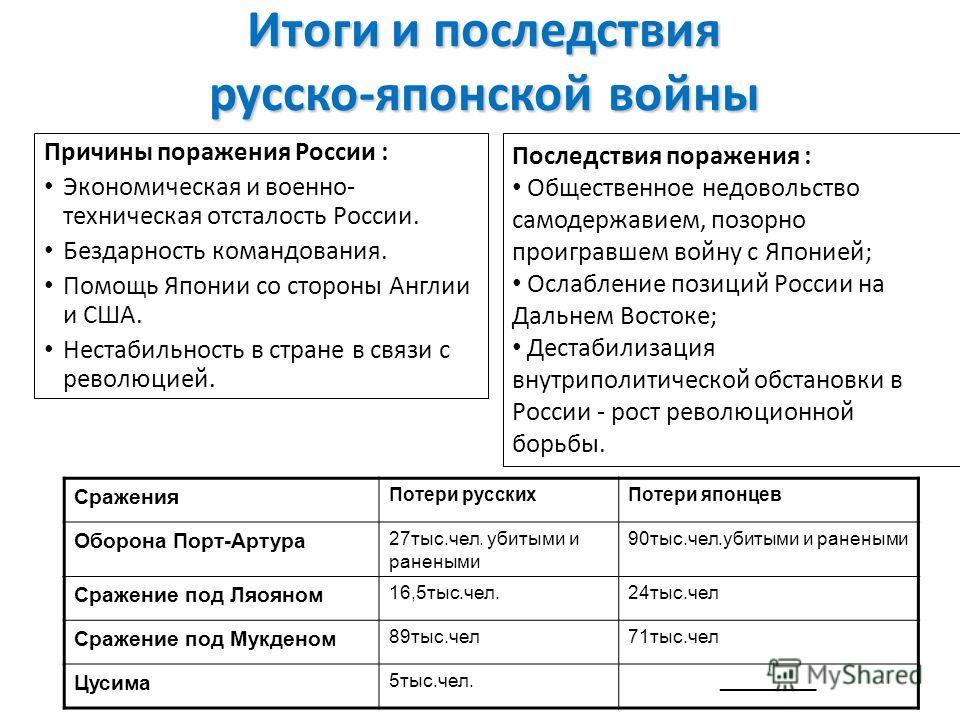

Февраль 1905 г. — Мукденское сражение. С обеих сторон участвовали 550 тыс. чел. Пассивность Куропаткина. Потери: русские -90 тыс., японцы — 70 тыс. Сражение было проиграно русскими.

14-15 мая 1905 г. — Морское сражение у о. Цусима в Японском море.

Тактические ошибки адмирала Рождественского. Наши потери — 19 кораблей потоплено, 5 тыс. погибло, 5 тыс. взято в плен. Поражение русского флота

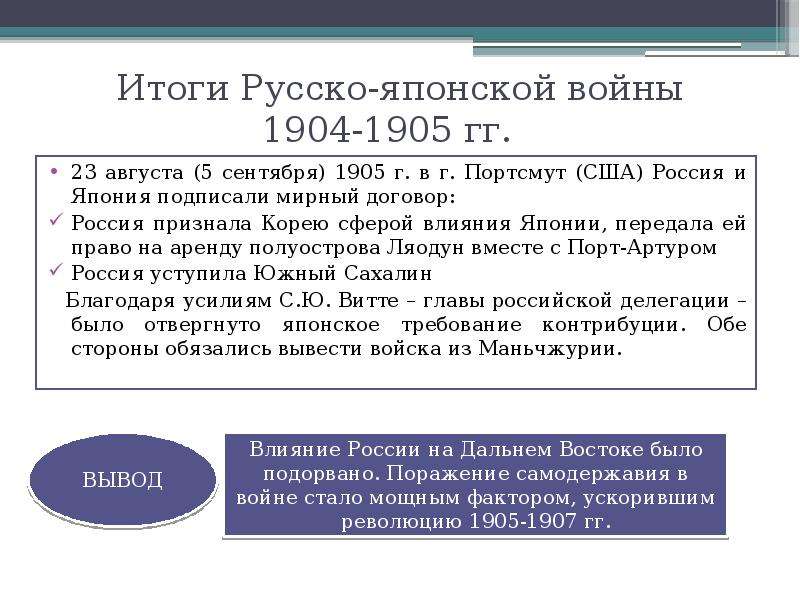

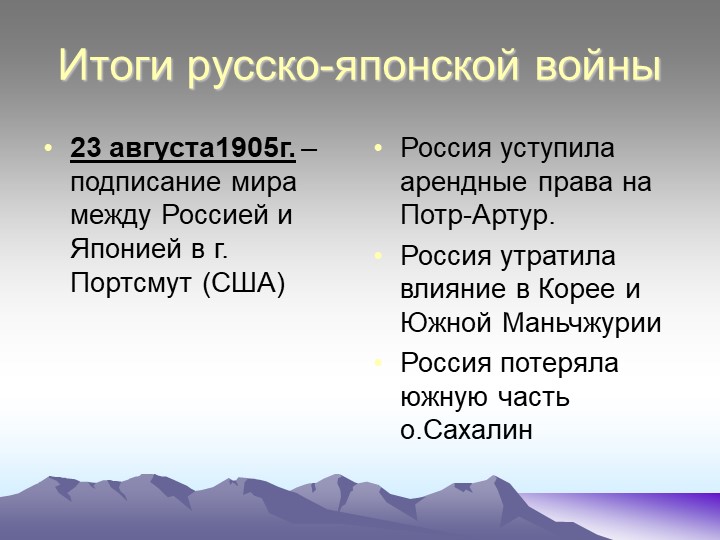

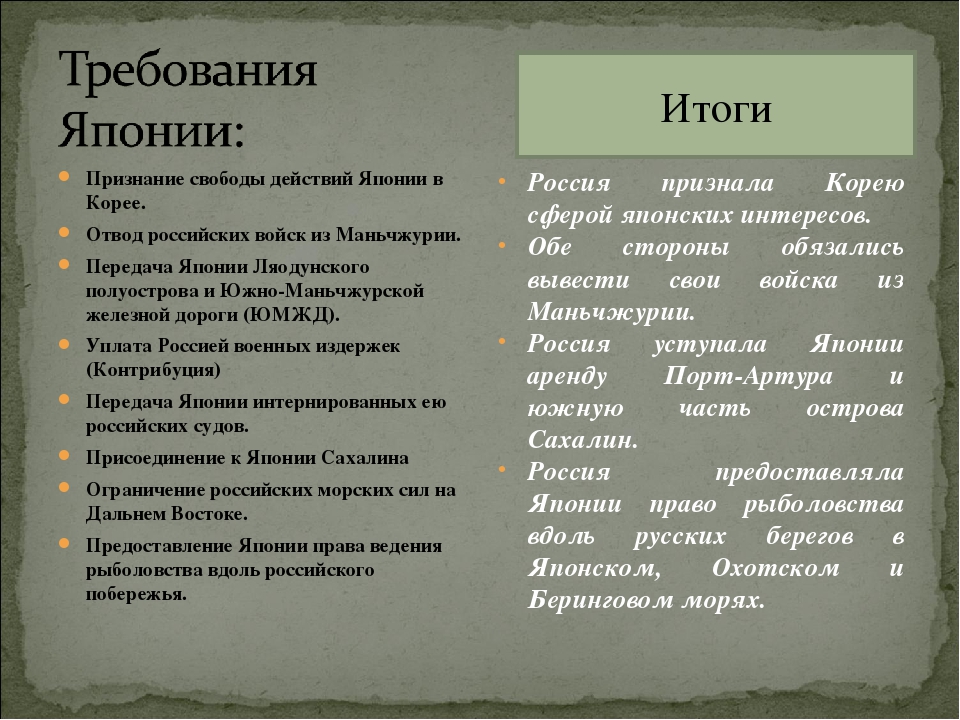

5 августа 1905 г. — Портсмутский мир

К лету 1905 г. — Япония стала явно ощущать нехватку материальных и людских ресурсов и обратилась за помощью к США, Германии, Франции. США выступают за мир. Мир подписан в Портсмуте, нашу делегацию возглавлял С. Ю.Витте.

Ю.Витте.

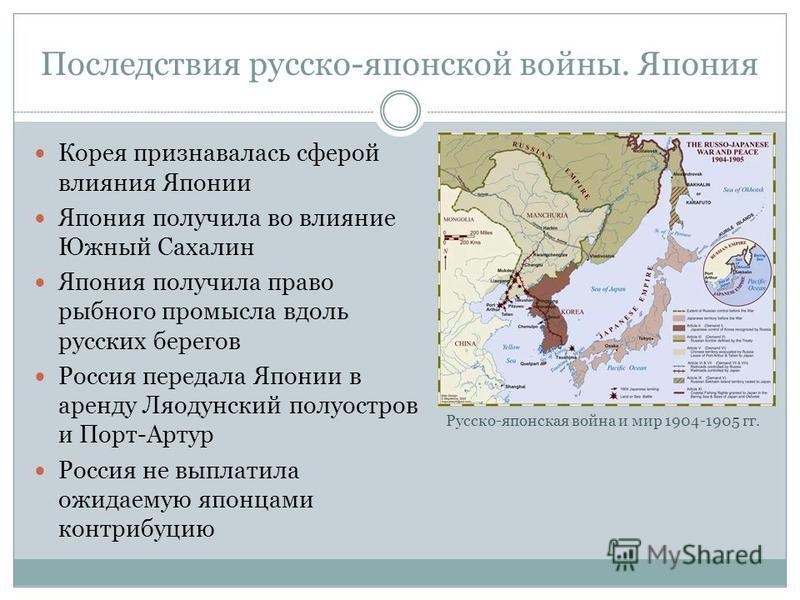

Условия мира: Корея — сфера интересов Японии, обе стороны выводят свои войска из Манчжурии, Россия уступает Японии Ляодун и Порт-Артур, половину Сахалина и железные дороги. Этот договор потерял свою силу после капитуляции Японии в 1914 году.

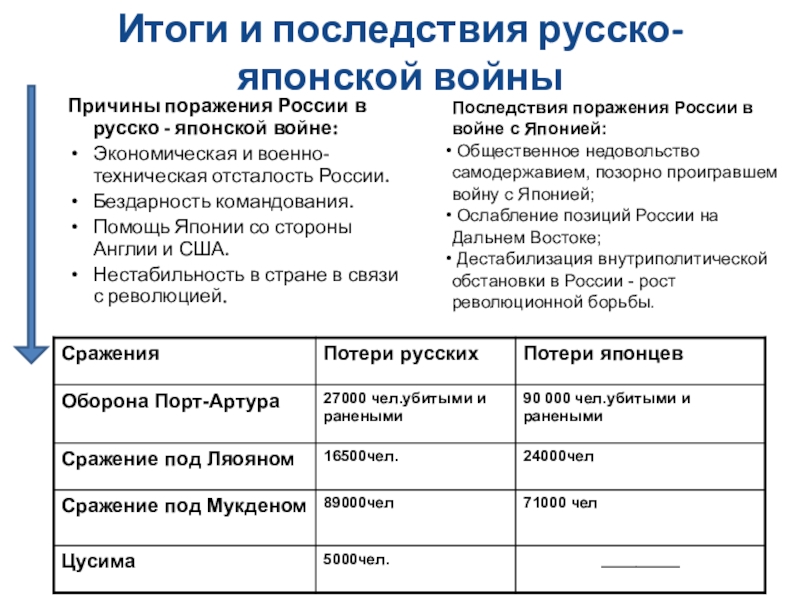

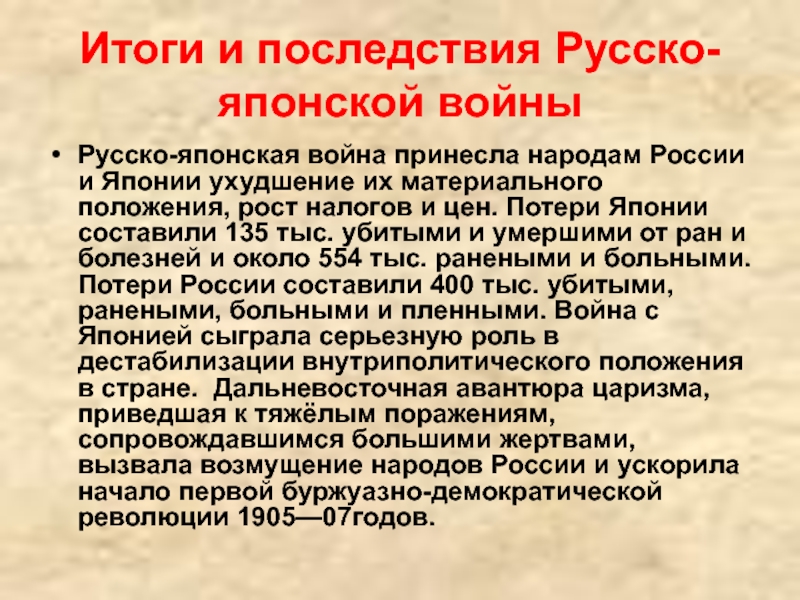

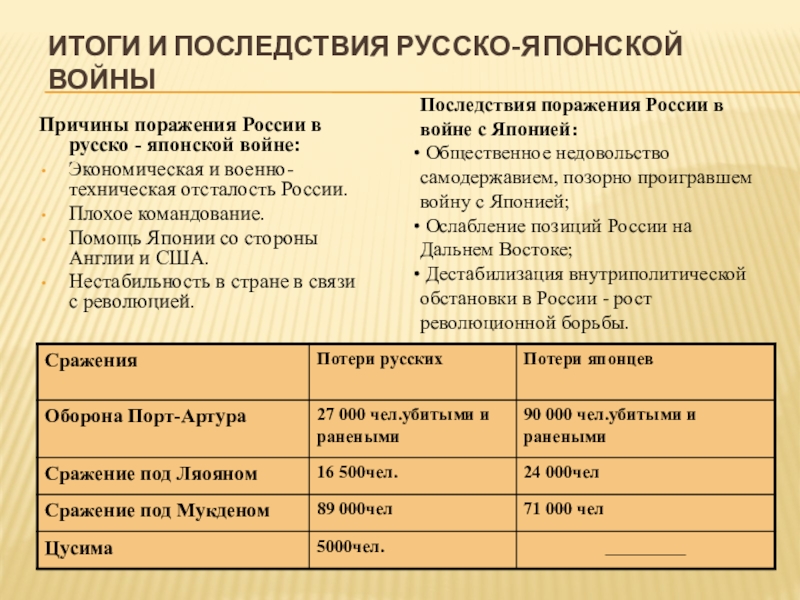

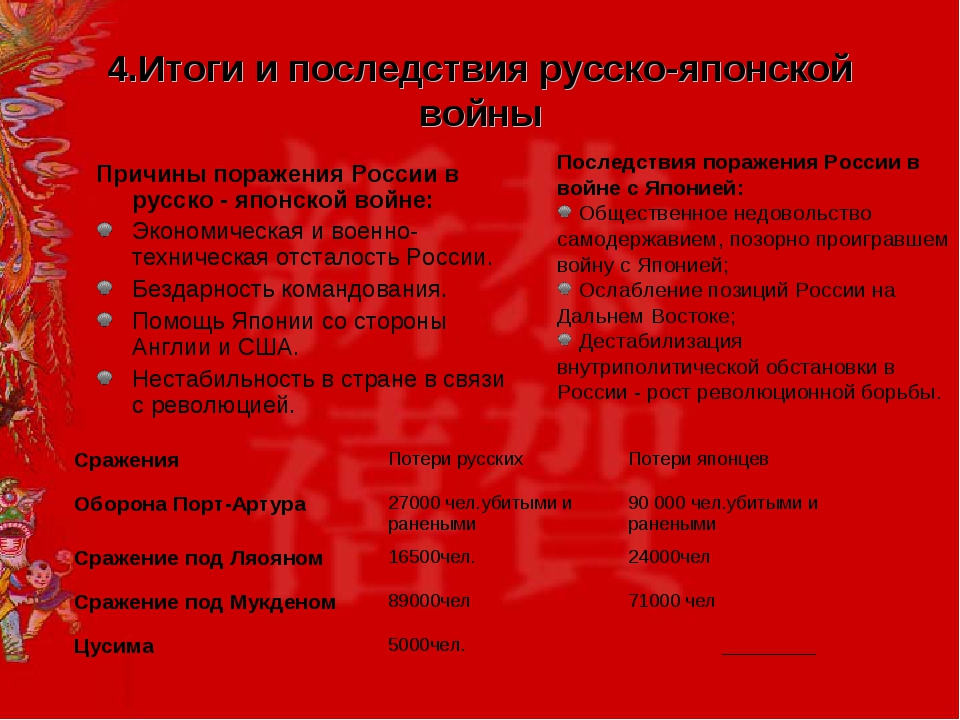

Причины поражения: технико-экономическое и военное превосходство Японии, военно-политическая и дипломатическая изоляция России, оперативно- тактическая и стратегическая неподготовленность русской армии к ведению боевых действий в сложных условиях, бездарность и предательство царских генералов, непопулярность войны у всех слоев населения.

Рекомендуем прочитать:

Конспект по истории России

Русско-японская война 1904-1905: возможные причины и итоги

Одним из самых крупных противостояний считается русско-японская война 1904-1905. Причины ее будут рассмотрены в статье. В результате конфликта были применены орудия броненосцев, дальнобойной артиллерии, миноносцев.

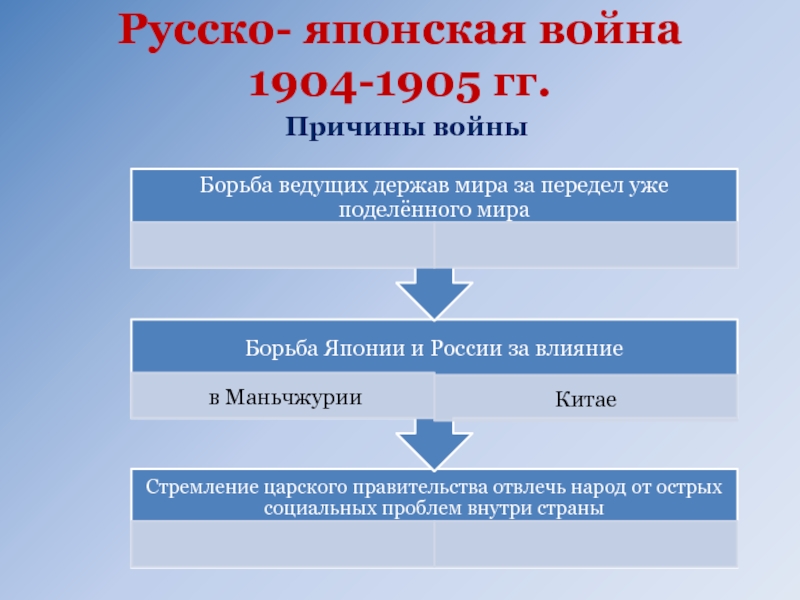

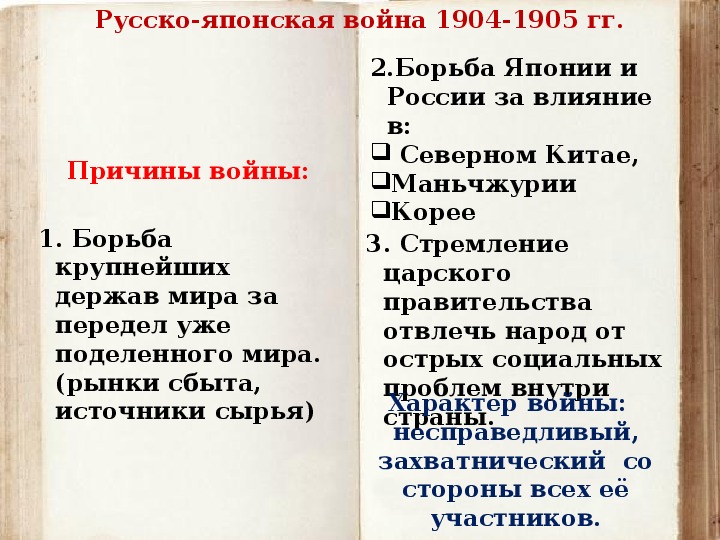

Суть этой войны состояла в том, какая из двух воюющих империй будет главенствовать на Дальнем Востоке. Император России Николай Второй считал своей первоочередной задачей усилить влияние своей державы в Восточной Азии. В то же время император Японии Мэйдзи стремился получить полный контроль над Кореей. Война стала неизбежной.

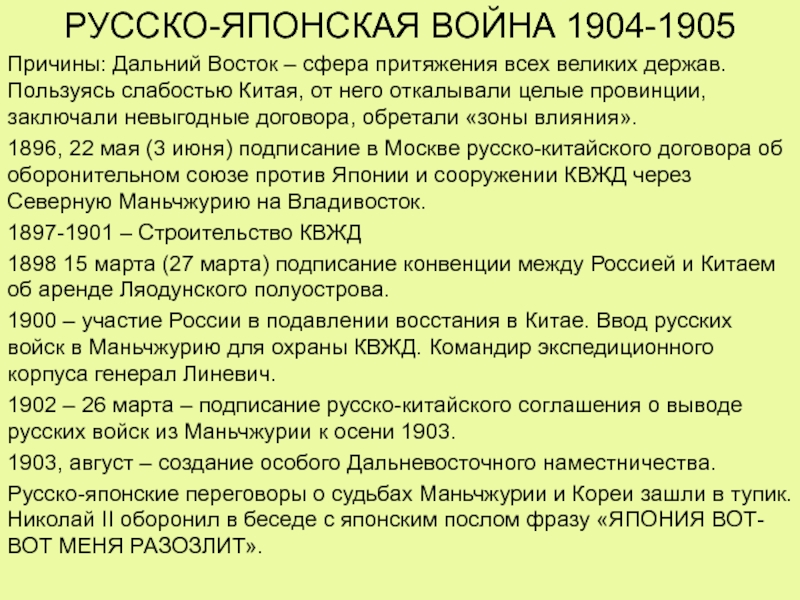

Предпосылки конфликта

Понятно, что русско-японская война 1904-1905 (причины связаны с Дальним Востоком) началась не мгновенно. У нее были свои предпосылки.

Россия продвинулась в Центральной Азии до границы с Афганистаном и Персией, что затрагивало интересы Великобритании. Не имея возможности расширяться в этом направлении, империя переключилась на Восток. Там был Китай, который из-за полного истощения в опиумных войнах и восстания тайпинов вынужден был передать России часть территории. Так она получила под свой контроль Приморье (территория современного Владивостока), Курильские острова, частично остров Сахалин. Для соединения дальних рубежей была создана Транссибирская магистраль, которая по линии железной дороги обеспечивала связь между Челябинском и Владивостоком. Помимо железной дороги, Россия планировала торговать по незамерзающему Желтому морю через Порт-Артур.

Помимо железной дороги, Россия планировала торговать по незамерзающему Желтому морю через Порт-Артур.

В Японии в это же время происходили свои преобразования. Придя к власти, император Мэйдзи прекратил политику самоизоляции и начал модернизацию государства. Все его реформы были настолько успешными, что спустя четверть века после их начала империя смогла всерьез задуматься о военной экспансии на другие государства. Первыми ее целями стал Китай и Корея. Победа Японии над Китаем позволила ей заполучить в 1895 году права на Корею, остров Тайвань и другие земли.

Назревал конфликт между двумя сильными империями за господство в Восточной Азии. Результатом оказалась русско-японская война 1904-1905 гг. Причины конфликта стоит рассмотреть более детально.

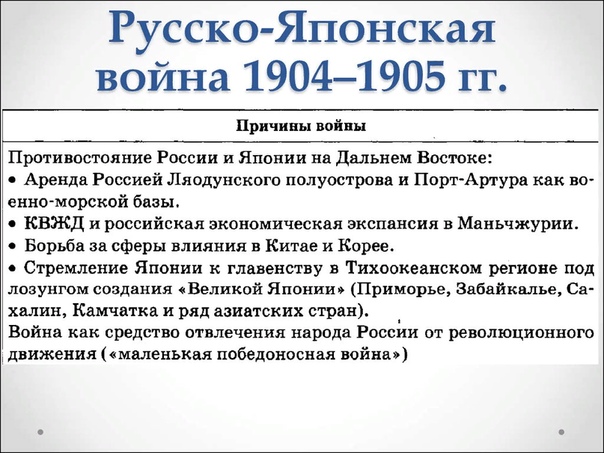

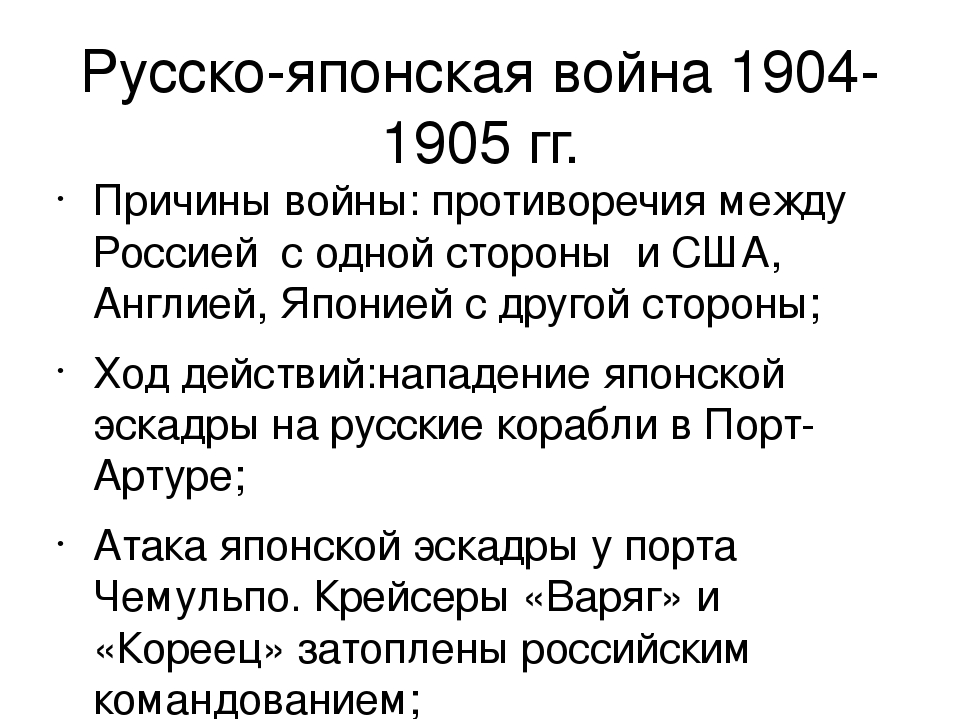

Основные причины войны

Для обеих держав было крайне важно показать свои боевые достижения, поэтому развернулась русско-японская война 1904-1905. Причины этого противостояния кроются не только в притязаниях на территорию Китая, но и во внутриполитических ситуациях, которые к этому времени сложились в обеих империях. Удачная кампания в войне не только дает победителю экономическую выгоду, но и повышает ее статус на мировой арене и заставляет умолкнуть противников существующей в ней власти. На что рассчитывали оба государства в этом конфликте? В чем заключались основные причины русско-японской войны 1904-1905? Таблица, приведенная ниже, раскрывает ответы на эти вопросы.

Удачная кампания в войне не только дает победителю экономическую выгоду, но и повышает ее статус на мировой арене и заставляет умолкнуть противников существующей в ней власти. На что рассчитывали оба государства в этом конфликте? В чем заключались основные причины русско-японской войны 1904-1905? Таблица, приведенная ниже, раскрывает ответы на эти вопросы.

Россия | Государство Мэйдзи |

Экономические | |

Притязание сторон на господство в Корее, Маньчжурии, на Желтом море | |

Внутриполитические | |

Победа в войне должна была укрепить политическое положение царского правительства и остановить революцию, в которую были втянуты не только простые рабочие и крестьяне, но и передовые слои интеллигенции, а также часть дворянства. | Желание испытать свои усовершенствованные вооруженные силы с европейским противником. |

Именно из-за того, что обе державы стремились к вооруженному разрешению конфликта, все дипломатические переговоры не приносили результатов.

Соотношение сил на суше

Причины русско-японской войны 1904-1905 были как экономическими, так и политическими. На Восточный фронт из России была отправлена 23-я артиллерийская бригада. Что касается численного преимущества армий, то лидерство принадлежало России. Однако на Востоке войско ограничивалось 150 тысячами человек. При этом они были разбросаны по обширной территории.

- Владивосток – 45000 чел.

- Маньчжурия – 28000 чел.

- Порт-Артур – 22000 чел.

- Охрана КВЖД – 35000 чел.

- Артиллерия, инженерные войска – до 8000 чел.

Наибольшей проблемой российской армии была отдаленность от европейской части. Связь осуществлялась телеграфом, а доставка — линией КВЖД. Однако по железной дороге можно было доставить ограниченное количество грузов. К тому же у руководства не было точных карт местности, что негативно отразилось на ходе войны.

Однако по железной дороге можно было доставить ограниченное количество грузов. К тому же у руководства не было точных карт местности, что негативно отразилось на ходе войны.

Япония перед войной имела армию численностью 375 тысяч человек. Они хорошо изучили местность, имели достаточно точные карты. Армия была модернизирована английскими специалистами, а солдаты преданны своему императору до смерти.

Соотношения сил на воде

Помимо суши, бои проходили и на воде (Желтое море). Руководил флотом Японии адмирал Хэйхатиро Того. Его задачей было блокировать эскадру противника вблизи Порт-Артура. В другом море (Японском) эскадра Страны восходящего солнца противодействовала Владивостокской группе крейсеров.

Понимая причины русско-японской войны 1904-1905, держава Мэйдзи подготовилась к боям на воде основательно. Важнейшие корабли ее Соединенного флота были произведены в Англии, Франции, Германии и существенно превосходили российские судна.

Основные события войны

Когда в феврале 1904 года японские силы начали переправляться в Корею, российское командование не придало этому значения, хотя им были понятны причины русско-японской войны 1904-1905.

Кратко про основные события.

- 09.02.1904. Исторический бой крейсера «Варяг» против японской эскадры близ Чемульпо.

- 27.02.1904. Японский флот атаковал российскую военную базу Порт-Артур без объявления войны. Японцы впервые применили торпеды и вывели из строя 90% Тихоокеанского флота.

- Апрель 1904. Столкновение армий на суше, которое показало неготовность России к войне (несоответствие формы, неимение военных карт, неумение фехтовать). Из-за наличия у русских офицеров белых кителей, японские солдаты их легко вычисляли и убивали.

- Май 1904. Взятие японцами порта Дальний.

- Август 1904. Успешная оборона русскими Порт-Артура.

- Январь 1905. Сдача Порт-Артура Стесселем.

- Май 1905. Морской бой под Цусимой уничтожил русскую эскадру (во Владивосток вернулся один корабль), при этом ни один корабль Японии не пострадал.

- Июль 1905. Вторжение японских войск на Сахалин.

Русско-японская война 1904-1905 гг., причины коей имели экономический характер, привели к истощению обе державы. Япония стала искать пути разрешения конфликта. Она прибегла к помощи Великобритании и США.

Сражение при Чемульпо

Состоялось знаменитое сражение 09.02.1904 у берегов Кореи (город Чемульпо). Двумя русскими кораблями командовал капитан Всеволод Руднев. Это были крейсер «Варяг» и лодка «Кореец». Эскадра Японии под командованием Сотокити Уриу состояла из 2 броненосцев, 4 крейсеров, 8 миноносцев. Они заблокировали русские корабли и вынудили вступить в бой.

Утром в ясную погоду «Варяг» с «Корейцем» снялись с якоря и попытались выйти из бухты. В честь выхода из порта для них заиграла музыка, но спустя всего пять минут на палубе пробили тревогу. Поднялся боевой флаг.

Японцы не ожидали таких действий и рассчитывали уничтожить русские корабли в порту. Эскадра противника в спешке подняла якоря, боевые флаги и начала готовиться к бою. Началось сражение с выстрела из «Асамы». Далее шел бой с применением бронебойных и фугасных снарядов с обеих сторон.

Далее шел бой с применением бронебойных и фугасных снарядов с обеих сторон.

В неравных силах «Варяг» был сильно поврежден, и Руднев решил повернуть назад к якорной стоянке. Там японцы не могли продолжать обстрел из-за опасности повредить корабли других государств.

Опустив якорь, команда «Варяга» принялась к исследованию состояния корабля. Руднев тем временем отправился за разрешением на уничтожение крейсера и перевод его команды на нейтральные корабли. Не все офицеры поддержали решение Руднева, однако спустя два часа команда была эвакуирована. «Варяг» решили потопить, открыв его шлюзы. Тела умерших моряков при этом оставили на крейсере.

Лодку «Кореец» было решено взорвать, эвакуировав перед этим команду. Все вещи оставили на судне, а секретные документы сожгли.

Моряки были приняты французским, английским и итальянским кораблями. После проведения всех необходимых процедур они были доставлены в Одессу и Севастополь, откуда их расформировали по флоту. Им по договоренности нельзя было продолжать участие в русско-японском конфликте, поэтому на Тихоокеанский флот они не допускались.

Итоги войны

Мирный договор Япония согласилась подписать при полной капитуляции России, в которой уже началась революция. По Портсмунскому мирному договору (23.08.1905) Россия обязана была выполнить следующие пункты:

- Отказаться от притязаний на Маньчжурию.

- Отказаться в пользу Японии от Курильских островов и половины острова Сахалин.

- Признать за Японией право на Корею.

- Передать Японии право на аренду Порт-Артура.

- Выплатить Японии контрибуцию за «содержание пленных».

Помимо этого, поражение в войне имело для России негативные последствия в экономическом плане. Начался застой в некоторых отраслях промышленности, поскольку сократилось их кредитование со стороны иностранных банков. Жизнь в стране существенно подорожала. Промышленники настаивали на скорейшем заключении мира.

Даже те страны, которые вначале поддерживали Японию (Великобритания и США), поняли, насколько тяжела ситуация в России. Войну необходимо было прекратить, чтобы направить все силы на борьбу с революцией, которой одинаково сильно опасались мировые государства.

Начались массовые движения среди рабочих и военнослужащих. Ярким примером является восстание на броненосце «Потемкин».

Причины и итоги русско-японской войны 1904-1905 понятны. Осталось выяснить, каковы были потери в человеческом эквиваленте. Россия потеряла 270 тысяч, из которых 50 тысяч были убиты. Япония потеряла такое же количество солдат, но убитых было более 80 тысяч.

Оценочные суждения

Русско-японская война 1904-1905 года, причины коей носили экономический и политический характер, показала серьезные проблемы внутри Российской империи. Об этом же писал и генерал Куропаткин. Война раскрыла проблемы в армии, ее вооружении, командовании, а также промахи в дипломатии.

Япония не была в полной мере довольна исходом переговоров. Государство потеряло слишком много в борьбе с европейским противником. Она рассчитывала получить больше территории, однако США в этом ее не поддержали. Внутри страны стало назревать недовольство, и Япония продолжила путь милитаризации.

Интересные факты

Русско-японская война 1904-1905, причины коей рассматривались, принесла много военных хитростей:

- использование прожекторов;

- применение проволочных заграждений под током высокого напряжения;

- полевая кухня;

- радиотелеграф впервые позволил управлять кораблями на расстоянии;

- переход к нефтяному топливу, которое не производит дыма и делает корабли менее заметными;

- появление кораблей – минных заградителей, которые стали производиться с распространением минного оружия;

- огнеметы.

Одним из героических сражений войны с Японией является битва крейсера «Варяг» при Чемульпо (1904). Вместе с кораблем «Кореец» они противостояли целой эскадре врага. Бой был заведомо проигран, но моряки все же совершили попытку прорваться. Она оказалась неудачной, и чтобы не сдаваться в плен, экипаж во главе с Рудневым потопили свой корабль. За мужество и героизм они были удостоены похвалы Николая Второго. Японцев же настолько поразили характер и стойкость Руднева и его моряков, что они в 1907 году наградили его орденом Восходящего Солнца. Капитан затонувшего крейсера принял награду, но никогда ее не надевал.

Капитан затонувшего крейсера принял награду, но никогда ее не надевал.

Существует версия, по которой Стессель сдал японцам Порт-Артур за вознаграждение. Насколько эта версия верна, проверить уже невозможно. Как бы там ни было, из-за его поступка кампания была обречена на провал. За это генерал был осужден и приговорен к 10 годам в крепости, однако он был помилован спустя год после заточения. Его лишили всех званий и наград, оставив при этом пенсию.

Русско-японская война: результаты и последствия

Противостояние между Россией и Японией за контроль над Маньчжурией, Кореей, портами Порт-Артур и Дальний были главной причиной начала трагической для России войны.

Боевые действия начались нападением японского флота, который в ночь на 9 февраля 1904 г. без объявления войны нанес внезапный удар по русской эскадре у военно-морской базы Порт-Артур.

В марте 1904 г. японская армия высадилась в Корее, а в апреле — на юге Маньчжурии. Под ударами превосходящих сил противника русские войска в мае оставили Цзиньчжоускую позицию и блокированию Порт-Артура 3 японской армией. В сражении 14-15 июня при Вафангоу русская армия отступила.

В сражении 14-15 июня при Вафангоу русская армия отступила.

В начале августа японцы высадились на Ляодунском полуострове и осадили крепость Порт-Артур. 10 августа 1904 г. русская эскадра предприняла неудачную попытку прорыва из Порт-Артура, в результате отдельные вырвавшиеся корабли были интернированы в нейтральных портах, а крейсер «Новик» у Камчатки погиб в неравном бою.

Осада Порт-Артура длилась с мая 1904 г. и пал 2 января 1905 г. Основная цель Японии была достигнута. Сражения в Северной Маньчжурии носили вспомогательный характер, т.к. японцы не имели сил и средств для оккупации ее и всего русского Дальнего Востока.

Первое крупное сражение на суше под Ляояном (24 августа — 3 сентября 1904 г.) привело к отступлению русских войск к Мукдену. Встречное сражение 5-17 октября на реке Шахэ и попытка русских войск наступать 24 января 1905 г. в районе Сандепу были неудачными.

После крупнейшего Мукденского сражения (19 февраля — 10 марта 1905 г.) русские войска отошли к Телину, а затем на сыпингайские позиции в 175 км севернее Мукдена. Здесь они встретили окончание войны.

Здесь они встретили окончание войны.

Сформированная после гибели русского флота в Порт-Артуре 2 Тихоокеанская совершила полугодовой переход на Дальний Восток. Однако в многочасовом сражении у о. Цусима (27 мая 1905 г.) она была раздроблена и уничтожена превосходящими силами противника.

Военные потери России, по официальным данным, составили 31630 убитыми, 5514 умерли от ран и 1643 погибло в плену. Потери Японии русские источники оценивали более значительными: 47387 человек убитыми, 173425 — ранеными, 11425 — умершими от ран и 27192 — от болезней.

По данным иностранных источников потери убитыми, ранеными и больными Японии и России сопоставимы, а российских пленных было в несколько раз больше японских.

Мирный договор при содействии США был заключен 5 сентября в Портсмуте (шт. Нью-Гемпшир).

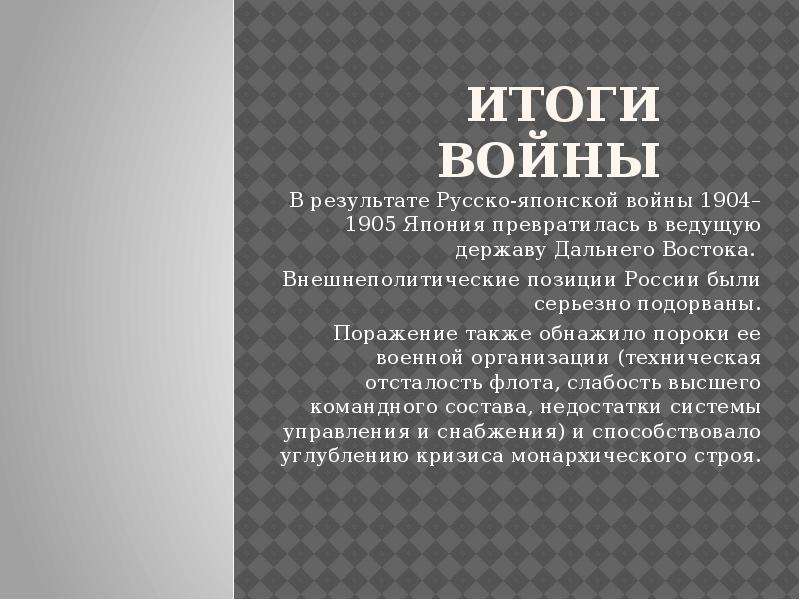

Итоги русско-японской войны 1904-1905 гг.

Для России. Она уступила Японии Ляодунский полуостров вместе с веткой Южно-Маньчжурской железной дороги и южную половину о. Сахалин. Русские войска выводились из Маньчжурии, а Корея была признана сферой влияния Японии.

Сахалин. Русские войска выводились из Маньчжурии, а Корея была признана сферой влияния Японии.

Позиции России в Китае и на всем Дальнем Востоке были подорваны. Страна утратила позиции одной из крупнейших морских держав, отказалась от «океанической» стратегии и вернулась к стратегии «континентальной». Россия сократила международную торговлю и ужесточила внутреннюю политику.

Главная причина поражения России в этой войне — слабость флота и плохое тыловое обеспечение.

Поражение в войне привело к военным реформам и заметному улучшению боевой подготовки. Войска, особенно командный состав, получили боевой опыт, который впоследствии проявил себя в Первой мировой войне.

Проигрыш в войне стал катализатором первой русской революции. Несмотря на ее подавление к 1907 г., русская империя от этого удара не оправилась и прекратила свое существование.

Для Японии. Психологически и политически победа Японии продемонстрировала Азии возможность побеждать европейцев. Япония превратилась в великую державу европейского уровня развития. Она стала преобладать в Корее и прибрежном Китае, начала активное морское строительство и к концу Первой мировой войны превратилась в третью морскую державу мира.

Япония превратилась в великую державу европейского уровня развития. Она стала преобладать в Корее и прибрежном Китае, начала активное морское строительство и к концу Первой мировой войны превратилась в третью морскую державу мира.

Геополитические. Все позиции России в Тихоокеанском регионе были практически утеряны, она отказалась от восточного (юго-восточного) направления экспансии и обратила внимание на Европу, Ближний Восток и зону Проливов.

Улучшились отношения с Англией и был подписан договор о разграничении сфер влияний в Афганистане. Окончательно оформился англо-франко-русский союз «Антанта». Баланс сил в Европе временно сдвинулся в пользу Центральных держав.

Анатолий Соколов

Русско-японская война: причины, подготовка, ход военных действий, итоги | Армия Казахстана | Қазақстанның Қарулы Күштері

Русско-японская война вошла в историю как полномасштабный военный конфликт начала XX века. В ней участвовали два государства: европейская Россия и азиатская Япония. Началась она в феврале 1905 года.

Началась она в феврале 1905 года.

Политическая обстановка в Дальневосточном регионе

Это был раздел мира, объектом которого стал слабый и отсталый в экономическом и военном отношении Китай. Основная её причина – борьба за обладание Маньчжурий, Кореей, портами Порт-Артур и Дальний.

К концу XIX века обстановка на Дальнем Востоке оставалась не стабильной. Территории Юго-Восточной и Восточной Азии стали сферой интересов экономически развитых стран Европы, США и Японии.

Образовались две ведущие силы, борющиеся за господствующее положение в дальневосточном регионе – это Российская и Японские империи. Это не последняя война Японии и России. В дальнейшем будут: японская интервенция на Дальний Восток в годы Гражданской войны, конфликты на Халкинголе, озере Хасан, разгром Японии в годы 2 мировой войны.

Внешняя политика России на Дальнем Востоке

Во время царствования Николая II вся внешняя политика была направленна на усиление и укрепление влияния Российского государства на восточной территории Азии.

Препятствием к воплощению этой идеи была Япония. Николай II предвидел неизбежность столкновения с ней. Он понимал, что русско-японская война была неизбежной. Поэтому первостепенной задачей была подготовка к войне, как в дипломатической, так и в военной сфере.

Русско-японские отношения были напряжёнными. Было сделано немало. Большая протяжённость русской территории и отсутствие союзников предполагали проведение работы по обеспечению прочного и надёжного мира на западных рубежах страны.

Внешняя политика России в Европе

Россией налаживаются отношения с Германией, подписывается соглашение с Австрией. Западные державы с участием России прилагали усилия по сдерживанию японской военной экспансии, которая была вызвана «революцией Мэйдзи». В результате проведённых в Японии реформ, она за 20 лет превратилась из аграрной страны в экономически развитую державу.

Первоначально целью её экспансии была небольшая Корея. Этому воспротивился Китай. В разгоревшейся войне Китая и Японии (1894-1895 гг. ), Япония одержала сокрушительную победу, по итогам которой был заключён Симоносекский договор. По ему, Китай отказался от всех прав на Корею и передал Японии ряд территорий, в том числе Ляодунский полуостров и Маньчжурию.

), Япония одержала сокрушительную победу, по итогам которой был заключён Симоносекский договор. По ему, Китай отказался от всех прав на Корею и передал Японии ряд территорий, в том числе Ляодунский полуостров и Маньчжурию.

Францией, Германией и Россией была проведена «Тройственная интервенция», в результате которой Япония отказалась от Ляодунского полуострова в пользу арендного пользования им Россией. Это привело к тому, что экспансия японского государства была направлена теперь против России. Ситуация обострялась так же тем, что Россия продолжала освоение малозаселённой территории Маньчжурии, что вызывало недовольство Японии. Русско-японская война с каждым днём становилась неизбежной.

Сведения русской разведки

К концу 1903 года русский Генштаб обладал разведывательной информацией, что Япония ищет удобный повод, чтобы развязать войну, так как закончила подготовку. Со стороны России была проявлена преступная беспечность. Она привела к тому, что никаких мер не было принято, ни один из планов по укреплению Дальнего Востока не был доведён до конца.

Положение на Дальнем Востоке к моменту начала военных действий

Усиление русского присутствия на Дальнем Востоке, раздражавшего Японию, заключалось в следующем. В 1860 году между двумя странами — Россией и Китаем заключается Пекинский договор. По нему территория Приморья от реки Уссури до моря отошло к России. В этом же году в бухте Золотой Рог заложен военный пост Владивосток, который со временем стал городом-портом, где базировался Тихоокеанский флот России.

С Японией в 1855 году заключается Симодский контракт, согласно которому Россия стала владеть Курильскими островами, а Сахалин перешёл в совместное управление Россией и Японией. Через 20 лет заключён новый Петербургский договор, по которому все 18 Курильских островов переходят к Японии, а Сахалин отошёл к России. Это значительно усилило положение России на Дальнем Востоке.

После войны с Китаем Япония укрепила свои владения в Корее, но в 1889 году под давлением России, Германии и Франции здесь был установлен русско-японский протекторат. Но по факту Россия обладала единоличным правлением в Корее. В 1897 году Россия по договору с Китаем приступила к строительству КВЖД в Маньчжурии и ввела для её охраны свои войска, что вызвало недовольство Японии.

Но по факту Россия обладала единоличным правлением в Корее. В 1897 году Россия по договору с Китаем приступила к строительству КВЖД в Маньчжурии и ввела для её охраны свои войска, что вызвало недовольство Японии.

В 1898 году Россия по договору с Китаем получила в аренду на 25 лет часть Ляодунского полуострова. Здесь находился Порт-Артур, который был незамерзающим. Он становится с марта 1898 г. базой военной эскадры ВМС Российской империи. Все эти действия со стороны России вызывали недовольство Японии. Она на тот момент, проведя государственные реформы, становилась одной из ведущих в экономическом отношении стран и наращивала свой военный потенциал.

Недовольство Японии вызвало и нарушение в одностороннем порядке русско-китайского договора 1902 года, согласно ему, царская Россия должна была убрать войска из Маньчжурии.

Русско-японская война. Причины, повлёкшие её начало

Политика обеих стран была направлена на усиление господства на тихоокеанском побережье. России необходим был незамерзающий порт для проведения торговли в бассейне Тихого океана. Япония нуждалась в ресурсах, как людских, так и промышленных. Они обеспечивали бы её дальнейший рост. Островное государство остро нуждалось в материковых территориях.

России необходим был незамерзающий порт для проведения торговли в бассейне Тихого океана. Япония нуждалась в ресурсах, как людских, так и промышленных. Они обеспечивали бы её дальнейший рост. Островное государство остро нуждалось в материковых территориях.

Усиление России и Японии не было выгодно ни развитым европейским государствам и США.Русско-японская война была им выгодна. Они всячески поощряли воинственные настроения двух противоборствующих государств. У них была одна цель – столкнуть их между собой, ослабить и обескровить, как Японию, так и Россию, чтобы самим хозяйничать в Восточной Азии. Кроме того, помогая сразу обоим государствам, получать прибыль на поставках оружия, техники и боеприпасов.

Подготовка к войне России планы

Российским правительством была разработана программа, согласно которой к 1903 году тихоокеанский флот должен иметь:

- эскадренных броненосцев – 10 единиц;

- крейсеров разведчиков – 10;

- броненосных крейсеров – 5;

- крейсеров 3 ранга – 10;

- минных транспортов – 2;

- минных заградителей – 2;

- эскадренных миноносцев – 36.

До 1902 года предусматривалось построение половины из указанного списка. Но программа была сорвана. По указанию премьер-министра Витте строительство было заморожено до 1905 года и корабли переведены в «военный резерв».

Подготовка к войне России факты

Большим минусом для России оказалось и то, что корабли Тихоокеанской эскадры на дату русско-японской войны были рассредоточены по двум базам:

- во Владивостоке, где стояли 4 крейсера 1 ранга;

- в Порт-Артуре, где базировались основные силы Тихоокеанского флота.

Порт-Артур

Настоящей бедой было то, что порт-артурский порт был практически не оборудованный. Здесь отсутствовала ремонтная база – не было доков и мастерских. Даже незначительное повреждение корабля невозможно было устранить. Кроме этого, крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», местом приписки которых был Владивосток, находились в порту Чемпульто (Корея) в качестве стационеров.

Флот

Русско-японская война обнажила проблемы Тихоокеансконо флота.

Нехватка личного состава

На кораблях существовал некомплект личного состава, в том числе:

- офицерского состава до 35%;

- инженеров-механиков до 30%;

- специалистов-минёров до 20%;

- кондукторов – 76%;

- артиллеристов до 30%;

- машинистов до 16%.

Катастрофически не доставало снарядов. Ситуация временами доходила до абсурда. Например, на кораблях были установлены десятидюймовые пушки, но к ним не было ни одного снаряда.

Во Владивостоке не было ни одного снаряда к трёхдюймовым орудиям. Зато были 12-ти дюймовые снаряды в количестве 1037 штук, но не было ни одного орудия этого калибра. Они находились на кораблях, стоящих в Порт-Артуре, где снарядов к ним было всего 163 штуки. Назвать это головотяпством или разгильдяйством было бы не правильно. Это было настоящее предательство.

Зато были 12-ти дюймовые снаряды в количестве 1037 штук, но не было ни одного орудия этого калибра. Они находились на кораблях, стоящих в Порт-Артуре, где снарядов к ним было всего 163 штуки. Назвать это головотяпством или разгильдяйством было бы не правильно. Это было настоящее предательство.

Данные русской разведки говорили о том, что Япония серьёзно готовилась к войне. Командованием, кроме пустых разговоров, никаких действий не было принято, всё оставалось по-прежнему.

Русско-японская война. Подготовка

К началу русско-японской войны по-другому подошла японская сторона. В 1895 году правительство Японии утвердило план строительства и модернизации ВМФ. Он был успешно выполнен к началу войны. На строительство военных кораблей Япония в 1897-1899 годах потратила 1/3 бюджета страны.

Средства были использованы строго по назначению. Численность сухопутных сил была увеличена в 3 раза, в 4 раза был увеличен тоннаж кораблей. Большую часть их Япония построила в Англии, Франции, Германии, США.

Флот

Все силы были направлены для строительства кораблей на своих верфях. Часть их была построена в Японии. Это делалось с той целью, чтобы в будущем полностью отказаться от их закупки за рубежом. Всего было запланировано и построено:

- эскадренных броненосцев – 4 единицы;

- броненосных крейсеров 1 ранга – 6;

- лёгких крейсеров – 6;

- эскадренных миноносцев – 14;

- миноносцев в/и 150 тонн – 20;

- миноносцев в/и до 115 тонн – 35.

Ими был создан, в отличие от России, однородный, мобильный флот. Армия была полностью перевооружена, укомплектована и обучена. Кроме этого были сосредоточенны в Корее большие сухопутные силы японцев.

Они составляли около 4500 человек, как солдат, так и военных, проживающих под видом мирных жителей. С молчаливого согласия корейских властей, в эту страну завозилось оружие и боеприпасы.

Десантный корпус

К январю 1904 г. Японией было окончено формирование десантного корпуса. Подготовлены транспортные суда. На них были предусмотрены средства для десантирования. Приведены в соответствие тыловые коммуникации. Япония полностью подготовилась к войне и возлагала надежды на внезапность и стремительность действия своих сил.

Подготовлены транспортные суда. На них были предусмотрены средства для десантирования. Приведены в соответствие тыловые коммуникации. Япония полностью подготовилась к войне и возлагала надежды на внезапность и стремительность действия своих сил.

Все данные об этом русская разведка предоставляла командованию. Так же об этом было осведомлено и правительство, которое беспечно отнеслось к этому. Ничего не было сделано для укрепления флота и сухопутных сил. Игнорирование разведданных плачевно сказалось на ходе военных действий русских и привело к поражению в войне с Японией 1904-1905 гг.

Театр морских военных действий

Русско-японская война — это битва за моря и проливы. Все сражения и бои проходили в двух морях Тихого океана – Жёлтом и Японском, разделёнными Корейским проливом. Япония, расположена на островах, которые дугой протянулись от Сахалина до южной части Корейского полуострова. Это давало ей преимущество, позволяя контролировать любое передвижение русских сил.

Расстояние от японских морских портов до Кореи составляло в среднем 300 миль. Расстояние между русскими базами во Владивостоке и Порт-Артуре до японских и корейских портов составляло 400-600 миль. Это исключало высадку десанта в Корее.

Соотношение сил на начало войны

Новые японские корабли вместе с модернизированными крупным судами вошли в Соединённый флот. Командование им было поручено опытному вице-адмиралу Того, находящемуся на флагмане Mikasa. Базой его стал порт Сасебо. Соединённый флот состоял из 2 эскадр, и был предназначен для ведения действий в Жёлтом море. Третьей эскадре, под командованием вице-адмирала Катаока, предписывались действия вдоль южного побережья Кореи и в Корейском проливе.

К моменту развязывания японским правительством русско-японской войны, основной флот русских находился в Жёлтом море в порту Порт-Артура. Во Владивостоке оставался крейсерский отряд в составе 4 крейсеров. Он должен был использоваться для отвлечения основных японских сил от Порт-Артура и нарушения морских коммуникаций японцев.

К началу войны общее количество кораблей составило:

- с российской стороны – 71;

- с японской – 89.

Количество наземных сил:

- с российской стороны – 300 тысяч человек;

- с японской – 500 тысяч человек.

Русско-японская война. Начало и её основные этапы

Чтобы заставить Россию врасплох, Япония решила напасть на неё без объявления войны. 6 февраля она уведомила о прекращении дипломатических отношений с Российской империей. Начало военных действий:

- Русско-японская война началась для России внезапно.В ночь с 8 на 9 февраля 1904 г. миноносцы Японии атаковали корабли России, стоящие на внешнем рейде Порт-Артурского порта.

- 9 февраля крейсеру «Варяг» и канонерской лодке «Кореец», стоящим на рейде корейского порта Чемульпо и выполняющим миссию прикрытия российского дипломатического посольства, командующим японской эскадрой адмиралом Уриу был предъявлен ультиматум. В нём команде было предложено сдаться и покинуть корейский порт.

В противном случае японцы пригрозили атаковать корабли прямо на рейде порта. Здесь, кроме русских кораблей, находилось большое количество иностранных судов.

В противном случае японцы пригрозили атаковать корабли прямо на рейде порта. Здесь, кроме русских кораблей, находилось большое количество иностранных судов.

Бой в порту Чемульпо

Это неравный бой, с которого началась русско-японская война 1904-1905 годов. Командиром крейсера «Варяг» Рудневым В. Ф. ультиматум отвергнут. Принимается решение с боем пробиваться в Порт-Артур. Против этих кораблей была выставлена японская эскадра. Ей командовал контр-адмирал Уриу. Она состояла из:

- двух броненосных крейсеров;

- четырех крейсеров;

- трёх транспортов;

- четырех миноносцев.

Японцы никак не могли предположить, что два русских корабля примут решение с боем пробиваться в Порт-Артур. Увидев, что «Варяг» уходит, им пришлось расклёпывать цепи якорей, чтобы быстрее броситься в погоню.

Имея преимущество в скорости крейсер «Варяг» не сумел воспользоваться этим. Бой при Чемульпо продолжался один час, с 11 ч. 45 мин. до 12 ч. 45 мин. За это время корабль получил множественные повреждения.

За это время корабль получил множественные повреждения.

Капитан Руднев принимает решение возвратиться в порт и затопить корабль. В 15ч. 35 мин. на «Варяге» были открыты кингстоны и корабль начал погружаться в воду. В 16 ч. 5 мин. был взорван «Кореец».

Оборона Порт-Артура

Русско-японская война началась сражением за Порт-Артур. Оно продолжалось без малого год (329 дней), с 9.02.1904 по 2.01.1905 гг., когда было принято решение сдать крепость. Оборона Порт-Артура ещё раз показала несгибаемость и героизм русских солдат, матросов и офицеров. Наряду с этим, полную бездарность, а иногда и нескрываемое предательство, продажность правящей верхушки и командования. Это отрицательно сказалось на ходе русско-японской войны.

В осаде крепости японские войска потеряли:

110 000 военнослужащих;

- 15 кораблей было потоплено;

- 16 кораблей, получив тяжёлые повреждения, были на длительное время выведены из строя.

При защите крепости русские понесли потери:

- убитыми и ранеными 28 000 человек;

- 28 боевых кораблей.

Основные морские сражения

Неподготовленность тихоокеанского флота России плачевным образом отразилась на итогах русско-японской войны 1904-1905 гг. Все основные действия русско-японской войны проходили на море, где господствовали японцы. Командование ВМС Российской империи на Дальнем Востоке показало свою полную некомпетентность и бездарность.

Все действия японцев были слажены и отработаны заранее. Каждый командир знал, что ему делать. Основным преимуществом японского флота были:

- тактически отработанные операции;

- успешное применение артиллерии, как результат длительных тренировок.

Этого не скажешь о русском тихоокеанском флоте, где не проводились учебные стрельбы, и элементарно не хватало снарядов. Главной задачей Объединённого флота Японии было:

- Запереть основные ВМС России в удалённом от основных коммуникаций и не оборудованном Порт-Артуре.

- Предотвратить любые попытки русских кораблей, приписанных к Владивостоку, прийти ей на помощь.

Это ей полностью удалось. Основные сражения проводились в Жёлтом море, Корейском проливе, на рейде Корсаковского поста, в Цусимском проливе.

Жёлтое море

Морской бой в Жёлтом море произошёл 10.08.1904 г. В нем участвовали:

- 1 эскадра тихоокеанского флота России, которой командовал контр-адмирал В. Витгефт.

- объединённый флот Японии под руководством адмирала Х. Того.

Русское командование прекрасно понимало, что порт-артурской эскадре нужно прорываться во Владивосток. Поэтому 10 августа была предпринята попытка прорыва кораблей во Владивосток.

В 8 ч. 30 мин. 1 эскадре ТФ России выход был преграждён Объединённым флотом Японии. Прорываться было решено с боем. Первое столкновение произошло в 12 ч. 20 мин. – огонь был открыт японскими кораблями. Бой продолжался 2 ч. 10 мин. Корабли двух сторон получили различные повреждения, но не было потоплено ни одно судно.

Бой продолжился в 16 ч. 45 мин. и длился до сумерек. Он был окончен в 20 ч. 20 мин. Перевеса ни с одной стороны не было достигнуто, не был потоплен ни один корабль. Вместе со своим штабом погиб контр-адмирал В. Витгефт. Многие русские корабли получили значительные повреждения. Русским командованием принимается решение о возвращении в Порт-Артур.

20 мин. Перевеса ни с одной стороны не было достигнуто, не был потоплен ни один корабль. Вместе со своим штабом погиб контр-адмирал В. Витгефт. Многие русские корабли получили значительные повреждения. Русским командованием принимается решение о возвращении в Порт-Артур.

Корейский пролив

На помощь эскадре в Порт-Артуре из Владивостока вышли три крейсера «Рюрик», «Россия» и «Громобой», которой командовал контр-адмирал К. Иессен. 14.08.1904 г. в 8 часов утра в Корейском проливе, недалеко от острова Ульсан, их обнаружили 4 броненосных крейсера Японии под командованием вице-адмирала Камимуры.

Имея незначительный численный перевес, японцы вызвали на помощь ещё два крейсера. Они получили превосходство в два раза. Бой продолжался до 10 ч. 20 мин. В результате был подбит и затоплен крейсер «Рюрик». Оставшиеся два крейсера ушли во Владивосток.

Корсаковский пост

Единственным прорвавшимся из Порт-Артура был русский крейсер «Новик». Он, обойдя Японские острова, остановился на рейде Корсаковского поста, чтобы пополнить угольные запасы. В 14 ч. 30 мин. были перехвачены радиопереговоры между японскими крейсерами.

В 14 ч. 30 мин. были перехвачены радиопереговоры между японскими крейсерами.

Через полтора часа «Новик» вышел в море и направился во Владивосток. Через час он был обнаружен Японским крейсерами «Цусима» и «Читосэ». В 17 ч 10 мин. состоялось сражение между крейсерами «Новик» и «Цусима».

Оба корабля получили значительные повреждения. Поэтому в 18 часов «Новик» встал на рейд под защиту Корсаковского поста. Крейсер получил значительные повреждения, исправить которые в сложившихся условиях было невозможно. Капитаном корабля Шульцем было принято решение о затоплении крейсера прямо на рейде.

В 21 час экипаж крейсера был отправлен на берег, после чего были открыты кингстоны и корабль лёг на дно на 9 метровой глубине. Над поверхностью воды осталась большая часть верхней палубы, трубы и мачта.

Цусимский пролив

Решающее и завершающее войну сражение произошло в Цусимском проливе 15 мая 1905 года. В нем приняли участие:

- с японской стороны — корабли Объединённого японского флота, которым командовал вице-адмирал Того;

- С русской стороны — 2-й эскадры тихоокеанского флота под командованием адмирала З.

П. Рождественского.

П. Рождественского.

В сражении участвовали 32 корабля России, со стороны японцев 120 кораблей.

Подготовка 2-й русской эскадры проводилась с апреля по сентябрь 1904 года. 2 октября из района Либавы она начала переход во Владивосток. Пройдя 18 тысяч миль, эскадра 15 мая достигла Корейского пролива.

Поведение адмирала Рождественского не поддаётся никакой логике. Он саботировал все данные ему указания командования:

- обойти Японию;

- в открытый бой с превосходящими силами Японии до прихода во Владивосток не вступать;

- установить контроль в Японском море путём потопления японских транспортов.

Рождественский наперекор директиве, поставил эскадре задачу идти не в обход, а напрямую через Корейский пролив. Попытаться хотя бы части кораблей достичь Владивостока. У него не было детального плана операции, не была проведена разведка. Адмирал Рождественский, игнорируя все поставленные перед ним задачи, привёл эскадру в руки японцев. Он погубил её и огромную часть членов команды и сдался в плен японцам. Это была русская трагедия. Она надолго сделала Японию главной морской державой в этом регионе. Потери японской и русской стороны в Цусимском сражении не сопоставимы. Русские потери:

Это была русская трагедия. Она надолго сделала Японию главной морской державой в этом регионе. Потери японской и русской стороны в Цусимском сражении не сопоставимы. Русские потери:

- 5045 человек погибших;

- около 300 человек раненых;

- 7282 человек взятых в японский плен;

- более 2000 человек личного состава осталось на захваченных японцами кораблях.

Из 16170 человек личного состава эскадры Владивостока достигли 870 человек. Из 32 участвующих в сражении русских кораблей 21 был потоплен японцами или взорван экипажем, чтобы не достаться врагу. Семь кораблей были захвачены или сдались в плен. Только 4 корабля достигли Владивостокской бухты. Японские потери:

- 116 военных моряков погибло;

- 538 человек получили ранения;

- потоплены 3 небольших крейсера, в том числе, один утонул в результате столкновения со своим кораблём.

Итоги русско-японской войны 1904-1905 гг

В Портсмуте (США) 22. 08.1905 г. прошли переговоры между Японией и Россией. Посредником в них были США. Они были завершены подписанием 05.09.1905 г. мирного договора. По его результатам к Японии отошли:

Посредником в них были США. Они были завершены подписанием 05.09.1905 г. мирного договора. По его результатам к Японии отошли:

- Ляодунский полуостров;

- проходящая по нему часть КВЖД от Порт-Артура до Чанчуня;

- Южный Сахалин.

Разгромленная в этой войне Россия, получила возможность подписать договор практически на своих условиях. Это делалось западными государствами и США для того, чтобы сдержать экспансию Японии и не дать ей усилится. Кроме того, стороны обязались подписать совместную рыболовную конвенцию. Обе страны обязались вывести свои войска из Маньчжурии.

Россия, потеряв 60 своих кораблей на Дальнем Востоке, перестала быть лидирующей державой в этом районе Тихого океана. Не получила Япония и репатриации, которые требовала от России. Этот договор был принят японцами негативно, что вылилось в массовые беспорядки.

Россия была потрясена невиданным позорным поражением на Дальнем Востоке, гибелью Тихоокеанского флота, потерей тысяч русских людей – офицеров, младшего командующего состава, солдат и матросов. Всё это привело к усилению революционных сил в России.

Всё это привело к усилению революционных сил в России.

Итоги русско-японской войны 1904-1905: кратко

В конце XIX века — начале XX века отношения между Японией и Россией, обострившиеся из-за права владения Китаем и Кореей, привели к крупному военному конфликту стран. После длительного перерыва эта война стала первой, в которой применялось новейшее оружие.

…

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 261

Источник: https://obrazovanie.guru/istoriya/kratko-osnovnye-sobytiya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg.html

Предпосылки войны

В 1894-1895 года Япония разгромила Китай, в результате чего Японии должны были перейти Ляодунский (Квантунский) полуостров вместе с Порт-Артуром и остров Фармоза (нынешнее название Тайвань). В ход переговоров вмешались Германия, Франция и Россия, которые настояли на том, чтобы Ляодунский полуостров остался в пользовании Китая.

В 1896 году правительство Николая 2 подписывает договор с Китаем о дружбе. В результате Китай позволяет России строить железную дорогу к Владивостоку через Северную Манчжурию (Китайская Восточная Железная Дорога).

В результате Китай позволяет России строить железную дорогу к Владивостоку через Северную Манчжурию (Китайская Восточная Железная Дорога).

В 1898 году Россия в рамках соглашения о дружбе с Китаем арендует у последнего Ляодунский полуостров на 25 лет. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны Японии, также претендовавшей на эти земли. Но к серьезным последствиям это на тот момент не привело. В 1902 году царская армия входит а Маньчжурию. Формально Япония была готова признать эту территорию за Россией, если бы последняя признала господство Японии в Корее. Но в русском правительстве допустили ошибку. Они не воспринимали Японию в серьез, и даже не думали вступать с ней в переговоры.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1127

Источник: https://istoriarusi.ru/imper/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-kratko.html

Кратко о причинах русско-японской войны 1904-1905 гг

В начале прошлого века интересы российской и японской держав столкнулись в закреплении на морях Китая.

Основной причиной являлась внешняя политическая деятельность государств:

- стремление России в закреплении на дальневосточном регионе;

- стремление Японии и западных государств помешать этому;

- стремление Японии захватить Корею;

- строительство военных объектов русскими на арендованной китайской территории.

Также Япония старалась приобрести превосходство в области вооруженных сил.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 534

Источник: https://1001student.ru/istoriya/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905.html

Причины войны

Знаменитый крейсер «Варяг»

В начале 20 века Россия являлась влиятельной державой со значительной территорией. Николай II хотел превратить страну в мировую колониальную державу. Особенно привлекательными являлись территории, обеспечивающие круглогодичное морское сообщение.

В 1897 году Россия арендует у Китая Порт-Артур и Ляодунский полуостров. Эти территории используются как военно-морская база и обеспечивают доступ к Тихому океану. Приступив к строительству железной дороги в Манчжурии в 1898 году, Россия разместила войска на территории Китая, под предлогом обеспечения безопасности ее строительства. Помимо этого, Россия имела виды на территорию Кореи.

Приступив к строительству железной дороги в Манчжурии в 1898 году, Россия разместила войска на территории Китая, под предлогом обеспечения безопасности ее строительства. Помимо этого, Россия имела виды на территорию Кореи.

Территории Китая и Кореи были желанны и для Японии. В 1894-1895 году Япония одержала победу в войне с Китаем и претендовала на ряд ее территорий, включая Ляодунский полуостров и Маньчжурию, Корея так же должна была попасть под ее влияние. В результате вмешательства России и ряда европейских стран, эти планы не были реализованы.

В 1903 году страны пытались мирно урегулировать споры и разграничить зоны своего влияния. Япония предлагала России взять под контроль территории северо-восточного Китая, но полностью отказаться от претензий на территорию Кореи. Россию это не устраивало. Правительство России было уверено, что Япония не осмелится начать войну. Они недооценили противника.

В 1904 году Япония начала войну против России, напав на корабли в Порт-Артуре, в тот же день официально объявив о начале войны.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1487

Источник: https://IstoriyaKratko.ru/pravlenie-romanovyh/voyny-romanovyh/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-godov-tablitsa.html

Основные события

Битва при Чемульпо

Значимым для летописи войны было сражение в 1904 г. при Чемульпо крейсера «Варяг» и «Кореец», находящихся под командованием В. Руднева. Утром, выходя из порта под аккомпанемент музыки, они попытались выйти из бухты, но не прошло и десяти минут, как зазвучал сигнал тревоги и над палубой поднялся боевой флаг. Вместе они оказали сопротивление, напавшей на них японской эскадре, вступив в неравный бой. «Варяг» получил сильное повреждение и был вынужден повернуть обратно в порт. Рудневым принято решение об уничтожении судна, спустя несколько часов моряки были эвакуированы, а корабль затоплен. Судно «Кореец» было взорвано, а команда — предварительно эвакуирована.

Блокада Порт-Артура

Чтобы заблокировать русскую корабли внутри гавани, Япония пытается затопить у входа несколько старых кораблей. Эти действия были сорваны «Ретвизваном», который патрулировал водное пространство вблизи форта.

Эти действия были сорваны «Ретвизваном», который патрулировал водное пространство вблизи форта.

В начале весны 1904 года прибывает Адмирал Макаров и кораблестроитель Н. Е. Кутейников . Одновременно приходят большое количество запчастей и техники для ремонта судов.

В конце марта японская флотилия вновь пытается блокировать вход в крепость, взорвав четыре транспортных судна, начиненных камнями, но затопили их слишком далеко.

31 марта тонет российский броненосец «Петропавловск», налетевшей на три мины. Судно исчезло за три минуты, погибшие 635 чел., среди них были адмирал Макаров и художник Верещагин.

3-я попытка блокировать вход в гавань, увенчалась успехом, Япония, затопив восемь транспортников, запирает российские эскадры на несколько дней и незамедлительно высаживается в Маньчжурии.

Крейсеры «Россия», «Громобой», «Рюрик» единственные сохранили свободу передвижения. Ими было затоплено несколько судов с военными и оружием, в том числе «Хи-таци Мару», который переправлял оружие для осады Порт-Артура, благодаря чему, захват растянулся на несколько месяцев.

Оборона города

18.04 (01.05) 1-я японская армия в составе 45 тыс. чел. приблизилась к р. Ялу и вступила в сражение с 18-тысячным русским отрядом во главе с М. И. Засуличем . Битва закончилась поражением русских и ознаменовалось началом вторжения Японии на маньчжурские территории.

22.04 (05.05) в 100 км от крепости высаживается японское войско в составе 38,5 тыс. человек.

27.04 (10.05) японскими отрядами было разорвано ж/д сообщение между Маньчжурией и Порт-Артуром.

2 (15) мая затоплены 2 японских корабля, попавшие, благодаря заградителю «Амур», в расставленные мины. Всего за пять майских дней (12−17.05) Япония потеряла 7 кораблей, а два ушли в Японский порт на ремонт.

Успешно высадившись, японцы, стали двигаться к Порт-Артуру, чтобы блокировать её. Встретить японские отряды, русское командование решило на укреплённых участках, вблизи Цзиньчжоу.

13 (26) мая свершилось крупное сражение. Русский отряд (3,8 тыс. чел.) и при наличии 77 орудий и 10 пулемётов, больше 10 часов отбивали атаку врага. И только подошедшие японские канонерки, подавив левый флаг, прорвали оборону. Японцы потеряли — 4 300 человек, русские — 1 500 человек.

Благодаря выигранному бою у Цзиньчжоу, японцы преодолели естественную преграду на пути к крепости.

В конце мая Япония без боя захватывает порт Дальний практически неповрежденным, что существенно помогло им в дальнейшем.

1−2 (14−15) июня в сражении у Вафангоу 2-я японская армия одерживает победу над русским отрядами под командованием генерала Штакельберга, который был направлен для снятия порт-артурской блокады.

13 (26) июля 3-я японская армия прорвала оборону российских войск «на перевалах», сформированных после поражения у Цзиньчжоу.

30 июля занимаются дальние подступы к крепости, и начинается оборона.

Кондратенко заслужил славу героя Порт-Артурских событий, он погиб в конце осады крепости.

Численность войск, находящихся в крепости — порядка 53 тысяч человек, а также 646 орудий и 62 пулемёта. Осада велась в течение 5 месяцев. Японская армия потеряла 92 тысячи человек, Россия — 28 тысяч человек.

Ляоян и Шахэ

За лето 1904 года японская армия численностью 120 тысяч человек с востока и юга подходила к Ляояну. Русская армия в это время пополнялась прибывающими по Транссибу солдатами и медленно отходила.

В августе 11 (24) произошло генеральное сражение при Ляояне. Японцы, двигаясь полукругом с юга и востока, атаковали русские позиции. В продолжительных боях, японская армия во главе с маршалом И. Ояма понесла урон в 23 000, русские войска во главе с командующим Куропаткиным тоже понесли потери — 16 (или 19, по некоторым данным) тысяч убитых и раненых.

Русские успешно отражали атаки на юге Лаояна 3 дня, но Куропаткин, предположив, что японцы могут преградить ж/д севернее Ляояна, приказал своим отрядам отходить к Мукдену. Русская армия отступила, не оставив ни одного орудия.

Осенью происходит вооружённое столкновение на реке Шахэ. Началом послужила атака русских войск, а через неделю японцы перешли в контратаку. Потери России составили около 40 тыс. чел., японская сторона — 30 тыс. чел. Завершившаяся операция на р. Шахэ установила время затишья на фронте.

Шахэ установила время затишья на фронте.

14−15 (27−28) мая японский флот в Цусимском сражении разгромил российскую эскадру, которая была передислоцирована из Балтики, командовал её вице-адмирал З. П. Рожественский .

7 июля происходит последнее крупное сражение — вторжение Японии на Сахалин. 14-ти тысячной японской армии оказывали сопротивление 6 тысяч русских — это были в основном каторжане и ссыльные, которые вступили в армейские ряды, чтобы приобрести льготы и потому, сильными боевыми навыками не обладали. К концу июля русское сопротивление было подавлено, пленёнными были более 3-х тысяч человек.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 6067

Источник: https://obrazovanie.guru/istoriya/kratko-osnovnye-sobytiya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg.html

Основные события русско-японской войны 1904-1905 гг, ход военных действий

Дата | События русско-японской войны (военные действия проходили на море и на суше) |

1896 | Между Россией и Китаем был заключен оборонительный союз против Японии, началось строительство Китайско-восточной железной дороги (КВЖД) |

1898 | Россия получила в аренду у Китая часть Ляодунского полуострова с крепостью Порт-Артур. |

1900 | Русские войска были введены в Маньчжурию |

1902 | Англия поддерживала Японию и заключила с ней союз |

1903 | Русско-японские переговоры судьбах Маньчжурии и Кореи зашли в тупик |

27.01.1904 | Начало русско-японской войны. Нападение японского флота на русскую дальневосточную эскадру. Потеря крейсера Варяг и канонерской лодки Кореец в бухте Чемульпо у берегов Кореи |

02. — 04.1904 | На Ляодунском полуострове и в Южной Маньчжурии высадились японские войска. |

31.03.1904 | Попытка боя с противником, погибла большая часть команды и командующий Тихоокеанским флотом С.О. Макаров |

27.01.1904 — 20.12.1904 | Героическая оборона крепости Порт-Артур. Крепость выдержала 6 штурмов и была сдана в результате предательства коменданта А. |

11.08 — 21.08.1904 | Поражение русских войск под Лаояном |

09.1904 | Безрезультатное контрнаступление русских на реке Шахе |

06.02 — 25.02.1905 | Поражение русских войск под Мукденом (Маньчжурия) |

14.05 — 15.05.1905 | Сражение в Цусимском проливе под командованием З.П. Рожественского. Поражение русского флота у Цусимы |

07.1905 | Японцы заняли остров Сахалин. России пришлось пойти на мирные переговоры. |

23.08.1905 | В городе Портсмут (США) было подписано мирное соглашение. |

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1634

Источник: https://infotables.ru/istoriya/86-rossiya-v-20v/868-vojna-rossii-i-yaponii-1904-1905

Что мы узнали?

Говоря кратко об итогах русско-японской войны, следует отметить, что эта война за распределение сфер влияния нанесла сильнейший удар по экономике России и, впоследствии, имела тяжелые политические последствия, не считая территориальных потерь.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 262

Источник: https://obrazovaka.ru/istoriya/itogi-russko-yaponskoy-voyny-kratko.html

Начало японской войны с Россией

Русско-японская война не являлась неожиданностью. Ведение политики на территории Китая предполагало такое развитие событий. Около Порт-Артура дежурили русские суда для предотвращения возможных атак.

Датой начала войны 1904 г. принято считать 27 января. По другим источникам война началась 9 февраля.

Ночью 8 японских миноносцев разбили суда русских у Порт-Артура. Уже утром другая флотилия японцев атаковала русские суда у порта Чемульпо. После этого началась высадка японцев на сушу.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 518

Источник: https://1001student.ru/istoriya/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905.html

Заключение

Как итог, Россия осталась важным стратегическим объектом для сдерживания Японии, являя собой «противовес» и не давая стране восходящего солнца возможностей для дальнейшего захвата окружающих территорий. Экономические и человеческие потери составили колоссальные цифры, что повергло обе страны в экономические кризисы и росту внешнего долга, что послужило катализатором революционных настроений в России.

Экономические и человеческие потери составили колоссальные цифры, что повергло обе страны в экономические кризисы и росту внешнего долга, что послужило катализатором революционных настроений в России.

Пришедшая вскоре к власти в России партия большевиков не признавала содержания мирного договора и отказывалась соблюдать его условия. Окончательную силу, мирное соглашение утратило после поражения Японии во Второй Мировой войне.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 641

Источник: https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/16386-itogi-russko-japonskoj-vojny-1904-1905-kratko.html

Мирный договор

22 (9) августа 1905 года при посредничестве США начинаются переговоры в Портсмуте. Представителем от российской империи был С. Ю. Витте . На встрече с Николаем I. I. он получил чёткие инструкции: не соглашаться на контрибуцию, которую Россия никогда не платила, и не отдавать земли. Ввиду территориальных и денежных требований Японии, подобные инструкции были непростыми для Витте, который и так был настроен пессимистически, и считал потери неизбежными.

Ввиду территориальных и денежных требований Японии, подобные инструкции были непростыми для Витте, который и так был настроен пессимистически, и считал потери неизбежными.

По итогам переговоров 5 сентября (23 августа) 1905 г. происходит подписание мирного договора. Согласно документу:

- Японская сторона получила Ляодунский п-ов, отрезок КВЖД (от Порт-Артура до г. Чанчунь), а также Южный Сахалин.

- Россия признала Корею зоной влияния Японии и заключила рыболовную конвенцию.

- Обеим сторонам конфликта надлежало вывести с территории Маньчжурии свои войска.

Мирный договор не отвечал в полной мере на претензии Японии и был гораздо ближе к российским условиям, в результате чего не был принят японским народом — по стране прокатились волны недовольства.

Страны Европы были удовлетворены договором, так как рассчитывали взять Россию в союзницы против Германии. США же считали что и их цели достигнуты, они существенно ослабили российскую и японскую державы.

США же считали что и их цели достигнуты, они существенно ослабили российскую и японскую державы.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1253

Источник: https://obrazovanie.guru/istoriya/kratko-osnovnye-sobytiya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg.html

Итоги русско-японской войны 1904-1905

«Военный наблюдатель, начальник германского генерального штаба граф Шлиффен, внимательно изучавший опыт войны отмечал, что Россия легко могла бы продолжать войну; её ресурсы были едва затронуты, и она могла выставить если не новый флот, то новую армию, и была в состоянии добиться успеха. Стоило только лучше мобилизовать силы страны. Но царизму эта задача была не по плечу. «Не русский народ, — писал Ленин, — а русское самодержавие начало эту колониальную войну, превратившуюся в войну старого и нового буржуазного мира. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению». «Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки», — признавался в своих мемуарах знаменитый русский государственный деятель С. Ю. Витте» («История дипломатии. Том 2»)

Ю. Витте» («История дипломатии. Том 2»)

Ещё статьи

Мировые революции

Революции в России

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 853

Источник: http://ChtoOznachaet.ru/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905.html

Причины поражения России

Из-за чего Россия проиграла – из-за неправильных шагов русской армии, или у японцев изначально были все условия для победы?

Российская делегация в Портсмуте

Причины поражения России:

- нестабильное положение в государстве и заинтересованность правительства в быстром заключении мира;

- большой резерв войск у Японии;

- для переброски армии Японии требовалось около 3-х дней, а Россия могла осуществить это примерно за месяц;

- вооружение и корабли у Японии были лучше, чем у России.

Западные страны поддерживали Японию и оказывали ей содействие. В 1904 году Англия предоставила Японии пулеметы, которых у последней раньше не имелось.

В 1904 году Англия предоставила Японии пулеметы, которых у последней раньше не имелось.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 651

Источник: https://1001student.ru/istoriya/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905.html

Портсмутский мир

Для заключения мира между странами Япония потребовала, чтобы посредником выступил Теодор Рузвельт, президент США. Начинались переговоры и русскую делегацию возглавил Витте. Николай 2 вернул его к должности и доверил ведение переговоров, зная таланты этого человека. И Витте действительно занял очень жесткую позицию, не позволив Японии получить существенные приобретения от войны.

Условия Портсмутского мира были следующими:

- Россия признала за Японией право господства в Корее.

- Россия уступала часть территории острова Сахалин (японцы хотели получить весь остров, но Витте был против).

- Россия передавал Японии Квантунский полуостров вместе с Порт-Артуром.

- Контрибуции никто никому не выплачивал, но Россия должна была выплатить вознаграждение противнику за содержание русских военнопленных.

Портсмутский мир русско-японской войны был подписан 23 августа 1905 года.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 938

Источник: https://istoriarusi.ru/imper/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-kratko.html

Позиции мировых держав в период войны

В период русско-японской войны мировые державы занимали следующие позиции:

- Англия и США. По традиции интересы этих стран были крайне схожими. Они поддержали Японию, но в основном финансово. Примерно 40% затрат Японии на войну было покрыто за счет англосаксонских денег.

- Франция заявила о нейтралитете. Хотя по факту она имела союзнический договор с Россией, но союзнических обязанностей не выполнила.

- Германия с первых дней войны заявила о своем нейтралитете.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 541

Источник: https://istoriarusi.ru/imper/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-kratko.html

Значение русско-японской войны

Русско-японская война выступила как толчок для революции. Она открыла множество проблем действующей власти. Многие не понимали, зачем вообще нужна эта война. В итоге настроения против власти только обострились.

Она открыла множество проблем действующей власти. Многие не понимали, зачем вообще нужна эта война. В итоге настроения против власти только обострились.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 242

Источник: https://1001student.ru/istoriya/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905.html

Война в советской историографии

Русско-японская война практически не была разобрана царскими историками, поскольку у них банально не хватило времени. После окончания войны Российская Империя просуществовала без малого 12 лет, которые вместили в себя революцию, экономические проблемы и мировую войну. Поэтому основное изучение происходило уже в советское время. Но важно понимать, что для советских историков это была война на фоне революции. То есть «царский режим стремился к агрессии, а народ всеми силами этому препятствовал». Именно поэтому в советских учебниках написано, что, например, Ляоянская операция закончилась поражением России. Хотя формально это была ничья.

Именно поэтому в советских учебниках написано, что, например, Ляоянская операция закончилась поражением России. Хотя формально это была ничья.

Окончание войны также рассматривается как полный разгром русской армии на суше и на флоте. Если на море действительно ситуация была близка к разгрому, то на суше Япония стояла на краю пропасти, поскольку людских ресурсов для продолжения войны у них больше не было. Я предлагаю на этот вопрос смотреть даже несколько шире. Чем заканчивались войны той эпохи после безоговорочного поражения (а ведь именно об этом часто говорили советские историки) одной из сторон? Большие контрибуции, большие территориальные уступки, частичная экономическая и политическая зависимость проигравшего от победителя. Но в Портсмутском мире ничего подобного нет. Россия ничего не платила, потеряла только южную часть Сахалина (незначительная территория) и отказалась от арендованных у Китая земель. Часто приводится аргумент, что Япония выиграла борьбу за господство в Корее. Но Россия никогда за эту территорию всерьез не боролась. Ее интересовала только Маньчжурия. И если мы вернемся к истокам войны, то увидим, что правительство Японии никогда бы не начало войну, признай Николай 2 господство Японии в Корее, точно также как японское правительство признавало бы при этом позиции России в Маньчжурии. Поэтому в конце войны Россия сделала то, что должна была сделать еще в 1903 году, не доводя дело до войны. Но это вопрос уже к личности Николая 2, которого сегодня крайне модно называть мучеником и героем России, но именно его поступки спровоцировали войну.

Но Россия никогда за эту территорию всерьез не боролась. Ее интересовала только Маньчжурия. И если мы вернемся к истокам войны, то увидим, что правительство Японии никогда бы не начало войну, признай Николай 2 господство Японии в Корее, точно также как японское правительство признавало бы при этом позиции России в Маньчжурии. Поэтому в конце войны Россия сделала то, что должна была сделать еще в 1903 году, не доводя дело до войны. Но это вопрос уже к личности Николая 2, которого сегодня крайне модно называть мучеником и героем России, но именно его поступки спровоцировали войну.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 2145

Источник: https://istoriarusi.ru/imper/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-kratko.html

Количество использованных доноров: 8

Информация по каждому донору:

- https://obrazovanie.guru/istoriya/kratko-osnovnye-sobytiya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 7581 (32%)

- http://ChtoOznachaet.

ru/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 853 (4%)

ru/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 853 (4%) - https://obrazovaka.ru/istoriya/itogi-russko-yaponskoy-voyny-kratko.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 262 (1%)

- https://istoriarusi.ru/imper/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-kratko.html: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 5996 (25%)

- https://IstoriyaKratko.ru/pravlenie-romanovyh/voyny-romanovyh/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905-godov-tablitsa.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1487 (6%)

- https://infotables.ru/istoriya/86-rossiya-v-20v/868-vojna-rossii-i-yaponii-1904-1905: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 3067 (13%)

- https://1001student.ru/istoriya/russko-yaponskaya-vojna-1904-1905.html: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 1945 (8%)

- https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/16386-itogi-russko-japonskoj-vojny-1904-1905-kratko.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 2765 (12%)

115 лет назад завершилась русско-японская война

5 сентября 1905 года подписанием мирного договора в Портсмуте завершилась русско-японская война. После череды крупных поражений на суше и на море Россия согласилась на значительные территориальные уступки. В частности, ей пришлось отдать Японии южную половину Сахалина, уйти из Маньчжурии и забыть о Корее, где Петербург уже начал создавать инфраструктуру.

После череды крупных поражений на суше и на море Россия согласилась на значительные территориальные уступки. В частности, ей пришлось отдать Японии южную половину Сахалина, уйти из Маньчжурии и забыть о Корее, где Петербург уже начал создавать инфраструктуру.

115 лет назад завершилась русско-японская война. После двухнедельных переговоров в американском Портсмуте был подписан мирный договор, по которому Российская империя потеряла половину Сахалина и была вынуждена уйти из Маньчжурии, отдав Японии роль гегемона на Дальнем Востоке. Потери Петербурга могли стать еще более катастрофическими, но главе российской делегации Сергею Витте удалось отстоять вторую половину Сахалина и удалить из перечня условий выплату контрибуции. Тем не менее, соотечественники не оценили успехи председателя Комитета министров на переговорах с японцами при посредничестве американцев.

В территориальных потерях был виноват, конечно, не Витте, а неудачно сложившаяся война. Уже в первых морских боях в начале 1904 года русский флот понес серьезные потери. А отрезанные от центральной России гигантскими расстояниями сухопутные войска не смогли добиться успеха в крупнейшем сражении кампании при Мукдене. Героизм русских солдат и офицеров сочетался с неудачными решениями командующих. Алексей Куропаткин, Николай Линевич и другие существенно испортили себе репутацию и вошли в историю скорее как антигерои.

А отрезанные от центральной России гигантскими расстояниями сухопутные войска не смогли добиться успеха в крупнейшем сражении кампании при Мукдене. Героизм русских солдат и офицеров сочетался с неудачными решениями командующих. Алексей Куропаткин, Николай Линевич и другие существенно испортили себе репутацию и вошли в историю скорее как антигерои.

2 января (по новому стилю) 1905 года, на 329-й день войны, японским войскам после героической обороны была сдана крепость Порт-Артур.

Решение о капитуляции, несмотря на протесты Военного совета, приняли начальник Квантунского укрепрайона Анатолий Стессель и начальник сухопутной обороны Александр Фок. Согласно условиям договора, весь гарнизон попадал в плен к неприятелю. За позорную капитуляцию Стесселя через несколько лет приговорили к расстрелу, заменив казнь на десятилетнее заключение в крепости. После года отсидки генерала помиловал Николай II.

Теперь у японцев не было необходимости воевать на два фронта. Японские войска, освободившиеся после захвата Порт-Артура, были использованы против русских войск в Маньчжурии.

После падения Порт-Артура в России уже мало кто верил в благоприятный исход кампании. Первоначальный патриотический подъем сменился унынием и раздражением. Эта ситуация способствовала усилению антиправительственной агитации и критических настроений. Оппозиционный тон стал характерен для русской легальной печати. Нелегальные издания больше не стеснялись в выражениях и беспощадно клеймили царя и «его сатрапов».

19 февраля (по нов. стилю) 1905 года на сопках Маньчжурии близ Мукдена (ныне Шэньян) началось наиболее масштабное, продолжительное по времени и самое кровопролитное сухопутное сражение русско-японской войны. Русская императорская армия подошла к нему в неудовлетворительном психологическом состоянии из-за череды военных неудач.

Ранее в том же году не получилось наступление на Сандепу.

Добившись превосходства на море, Япония активно развивала свои возможности на суше. Битва развернулась на фронте общей протяженностью до 150 километров. С обеих сторон в ней участвовали около полумиллиона солдат и офицеров. Продлившиеся 20 дней бои под Мукденом окончились отступлением русских войск. Имея численное превосходство, они не смогли использовать свое преимущество по причине просчетов командования. 10 марта 1905 года японцы взяли город. Применительно к событиям отступления в армии и всей стране очень быстро в обиход вошел термин – Мукденская катастрофа. В Петербурге тем временем набирали ход революционные события.

Продлившиеся 20 дней бои под Мукденом окончились отступлением русских войск. Имея численное превосходство, они не смогли использовать свое преимущество по причине просчетов командования. 10 марта 1905 года японцы взяли город. Применительно к событиям отступления в армии и всей стране очень быстро в обиход вошел термин – Мукденская катастрофа. В Петербурге тем временем набирали ход революционные события.

Последним шансом российского правительства добиться перелома в войне явилась отправка на Дальний Восток мощной эскадры. Но 8 мая (по нов. стилю) морское сражение с японцами в Цусимском проливе завершилось полным разгромом русского Тихоокеанского флота. Большинство русских кораблей были уничтожены артиллерией неприятеля или сдались в плен. Спастись удалось единицам. Вице-адмирал Зиновий Рожественский получил ранение и был захвачен японцами. Его участь разделили сотни офицеров. Российское общество восприняло катастрофу при Цусиме как несмываемый позор армии и флота. Считается, что провальный бой предопределил поражение России в войне с Японией.

Оппозиция в Госдуме потребовала разбирательства действий командования флотом, приведших к капитуляции Порт-Артура и гибели Тихоокеанской эскадры. Было принято решение устроить гласный судебный процесс по поводу сдачи кораблей в Цусиме.

Комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к поражению, возглавил Александр Колчак.

В качестве причин случившегося были названы технические и материальные недостатки флота, устарелость артиллерийского вооружения, неудовлетворительное качество снарядов, недостаток приборов управления стрельбой, а также отрицательная роль Рожественского.

Силы Японии тоже находились на грани истощения. Уже в конце мая она предложила России вступить в мирные переговоры при посредничестве президента США Теодора Рузвельта. Деваться Николаю II в сущности было некуда. Внутриполитическая обстановка в России заставила его отбросить мечты о победе в войне, которая задумывалась как «маленькая и победоносная», и согласиться на выдвинутую японцами инициативу. 7 августа (по нов. стилю) 1905 года в американском Портсмуте открылась дипломатическая конференция.

7 августа (по нов. стилю) 1905 года в американском Портсмуте открылась дипломатическая конференция.

close

100%

Председатель Комитета министров Российской империи Сергей Витте, российский посол в США Роман Розен, президент США Теодор Рузвельт, министр иностранных дел Японии Комура Дзютаро и посол Японии в США Когоро Такахира во время подписания Портсмутского мирного договора, 1905 год

APПо иронии судьбы, делегацию Российской империи возглавлял председатель Комитета министров Сергей Витте – тот самый человек, который настойчиво отговаривал Николая II от вступления в войну с Японией. Совершив ознакомительную поездку на Дальний Восток, он понимал, что Россия практически обречена на поражение. Витте не сомневался, что война не только не погасит революционные настроения, но и, напротив, приведет к еще более мощным социальным потрясениям и материальным потерям.

Однако одинокий голос «голубя» тогда не услышали – в окружении императора победили «ястребы».

Витте была отведена незавидная роль в российской политике. Царь постоянно жертвовал им в угоду толпе, ненавидевшей главного либерала во власти, но вновь и вновь был вынужден обращаться к его услугам. В переговорах с японцами премьер проявил твердость, какая только была возможна в той ситуации. Однако его старания оказались несправедливо забыты.