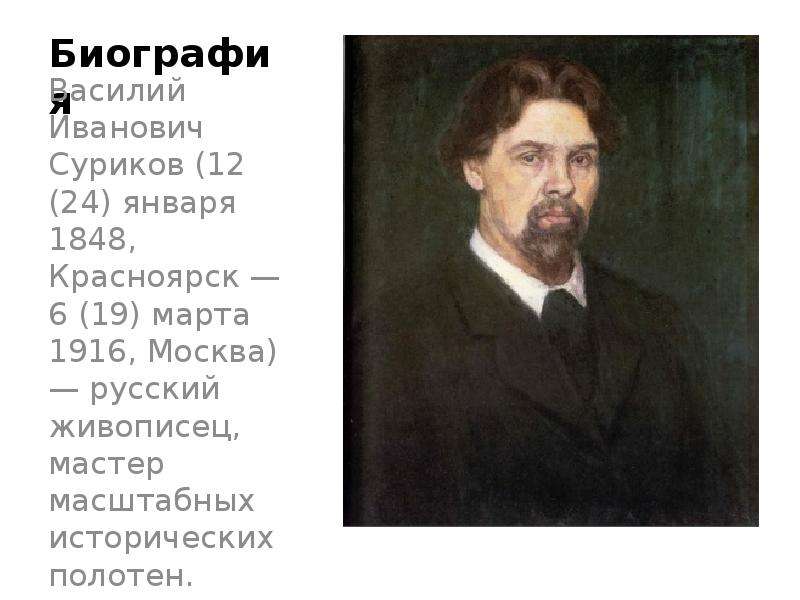

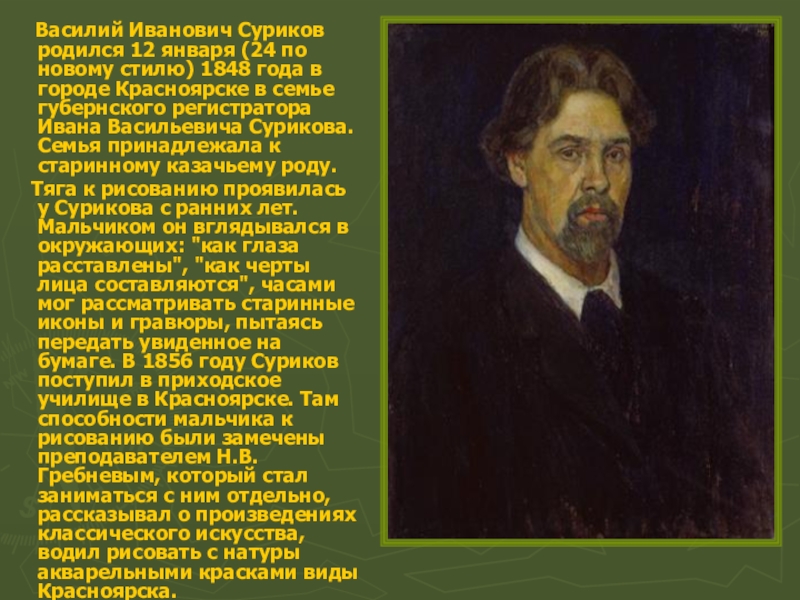

Василий Суриков биография и творчество

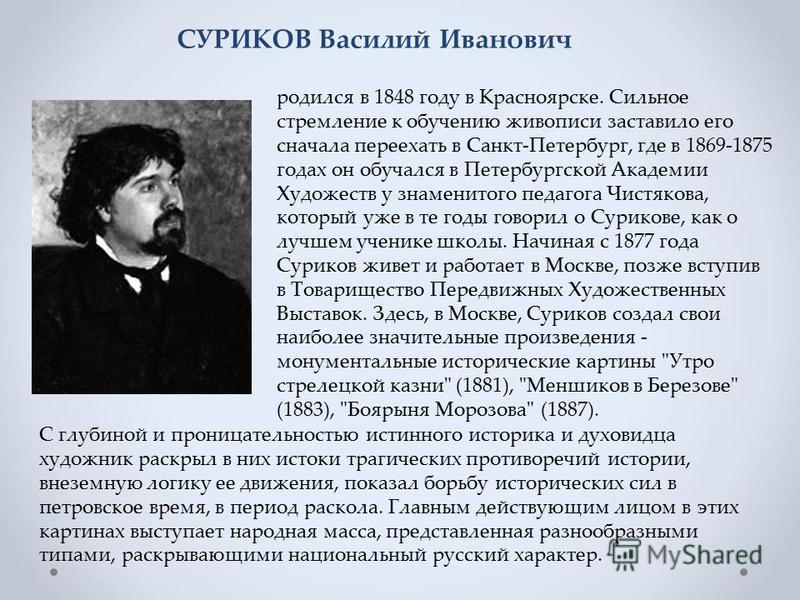

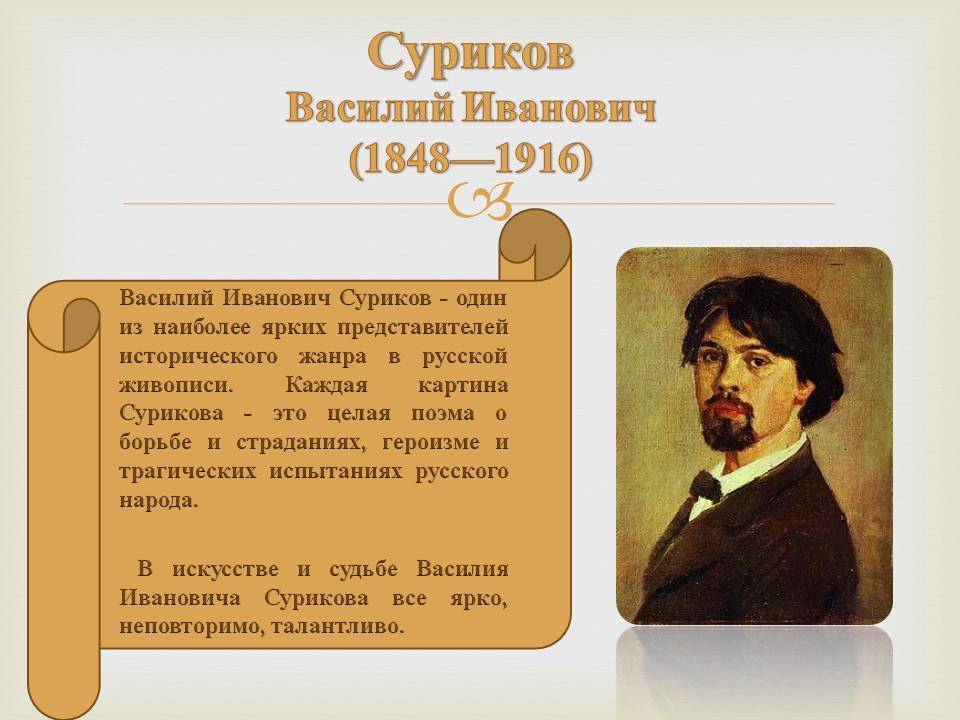

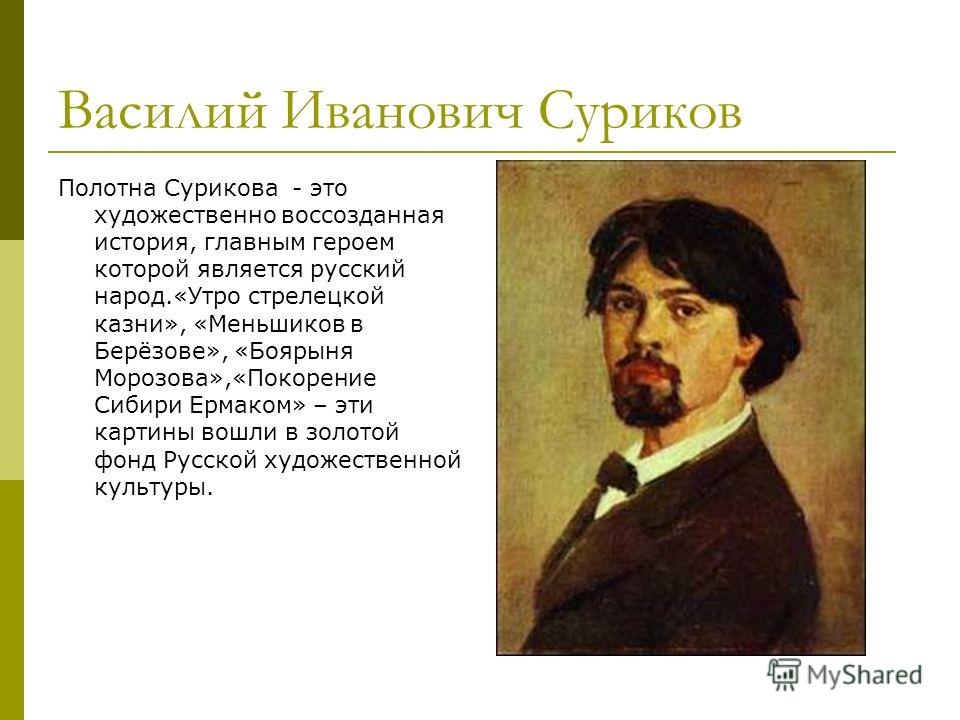

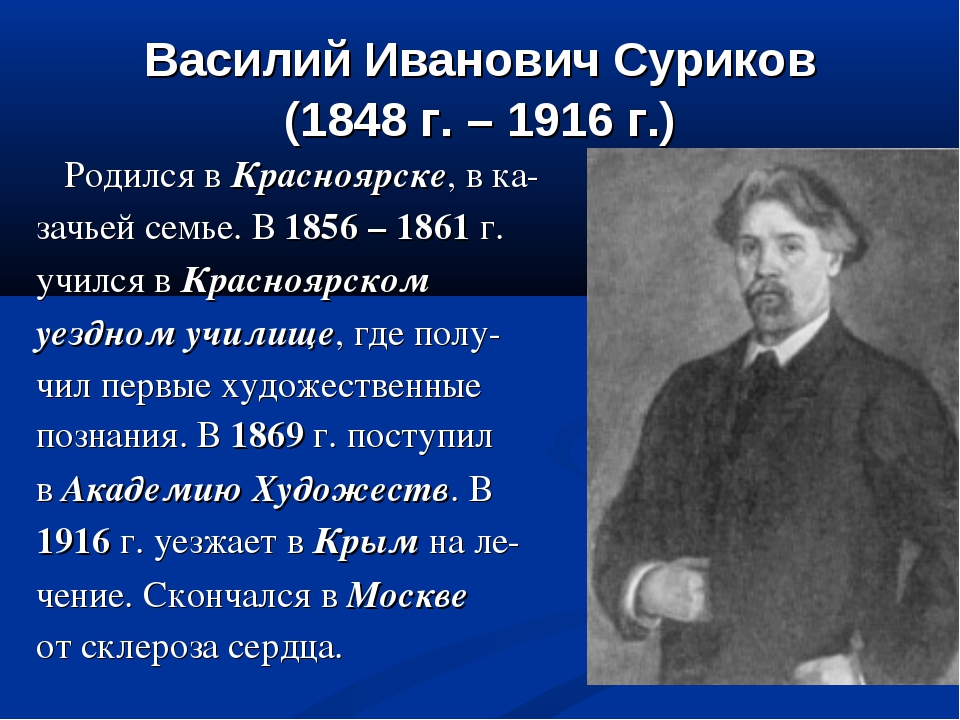

Василий Суриков художник, выдающийся мастер в русском изобразительном искусстве 19 века, и начала 20-го века. Творчество Сурикова тесно связано с яркими периодами истории России, в своих масштабных произведениях художник правдиво передал характерные признаки русского народа, его самобытность и жизненную сущность.

Василий Суриков выходец из небогатой казачьей семьи и с раннего детства был близок со своим народом. Картины художника Сурикова очень примечательны своей великолепной колористической трактовкой письма, где присутствует явное новаторство художника в создании колоритных полотен, красочный состав которых и сегодня изучают современные художники.

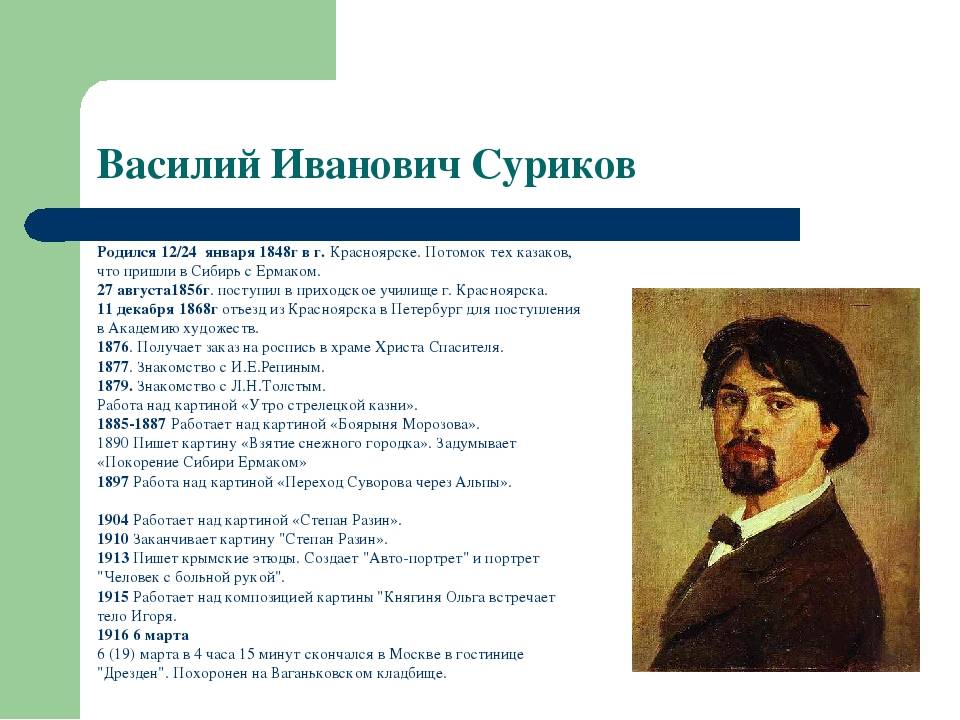

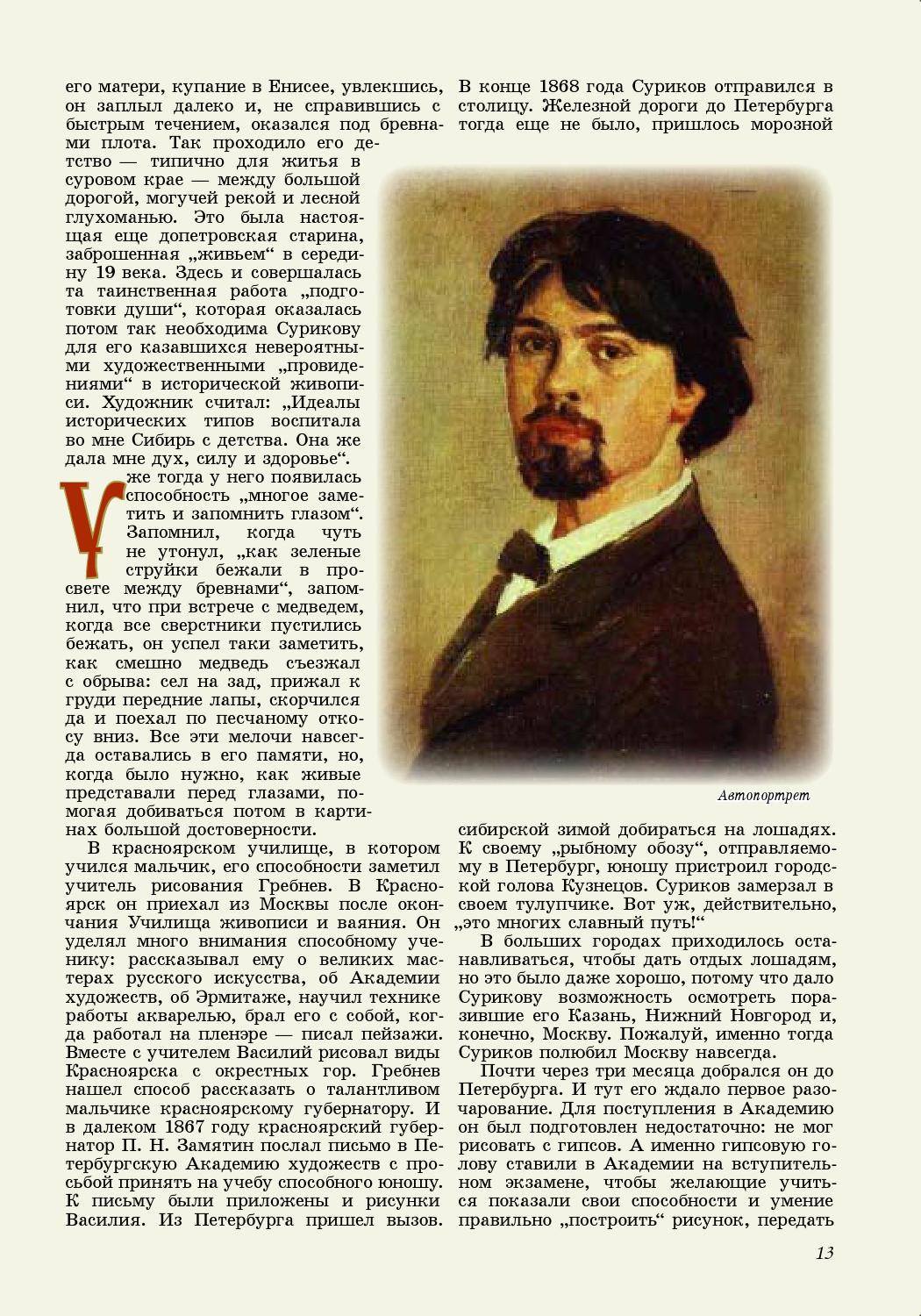

Суриков Василий Иванович краткая биография и творчество. . Художник родился в городе Красноярск в казачьей семье. С раннего детства у художника проявились зачатки таланта к рисованию. В возрасте восьми лет мальчика принимают на учебу в Красноярское приходское училище, где способность к рисованию обнаруживает его учитель Гребнев Н.

Но в жизни Сурикова было не все гладко, в 11 лет отроду у него от болезни умирает отец, семья оказалась в трудном материальном положении. Тем не менее после окончания учебы в училище, его устраивают в канцелярию, параллельно с этим мальчик упорно занимается с рисунками, пишет акварели и развивает себя как художника, надеясь в будущем обязательно поступить учиться на художника. И волей случая акварели понравились губернатору, в семье которого потом Суриков давал даже уроки.

В семье губернатора частым гостем был местный золотопромышленник Кузнецов П. И. увидев недюжинный талант молодого мастера, решил материально посодействовать желанию юноши поступить учиться в академию художеств в Санкт Петербурге, куда он поступил не сразу, провалив экзамен по рисованию с гипса, это конечно была первая неудача.

С успехом наверстывает то очем мечтал, заслуженно получая за свои работы различные награды. Изучая древнее античное искусство он мастерски создает рисунок Пир Валтасара, где его работу отмечают в журнале под названием Всемирные иллюстрации.

Наконец он казалось бы заслуживает большую золотую медаль с пенсионерской поездкой за рубеж за картину Апостол Павел, но некоторым деятелями руководствующими в академии было решено отказать в награде. Тем не менее за время учебы в академии Василий Суриков получил несколько серебряных медалей, с материальной премией.

Конечно глядя на такое положение художникуне нравились принципы учебы в академии, не смотря на это художник много работает в 1870 г. создает картину Вид памятника Петру 1 на Сенатской площади.

создает картину Вид памятника Петру 1 на Сенатской площади.

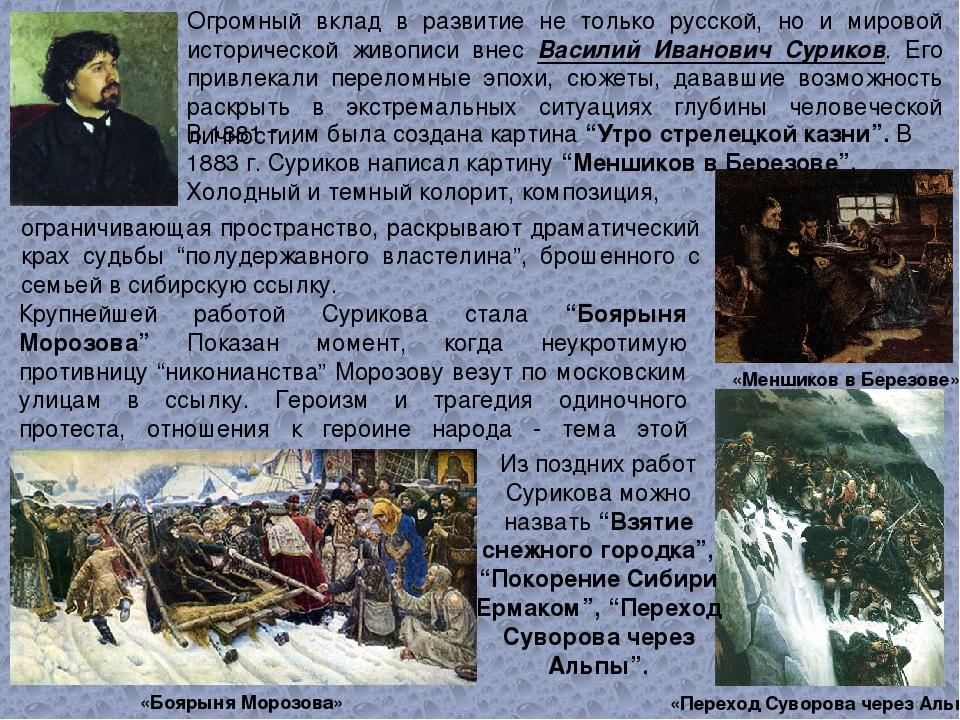

Переехав в Москву, ему поручат роспись фресок в храме Христа Спасителя. Суриков создает первое широко масштабное произведение Утро стрелецкой казни, в котором художник ярко описывает трагические моменты после стрелецкого бунта при Петре Первом.

Картина была написана к 1881 году, году вступления в ряды товарищества передвижников, где Суриков выставляет свои работы на показ широкой общественности.

Зарядившись желанием в написании картин о русской истории художник создает очередные шедевры Меньшиков в Березове и картину Боярыня Морозова, которая была продемонстрирована на 15-й выставке художников передвижников.

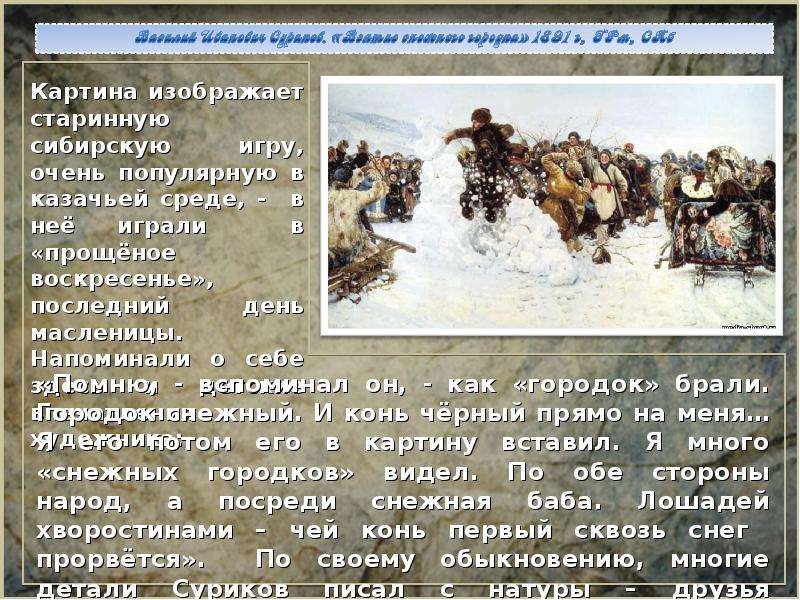

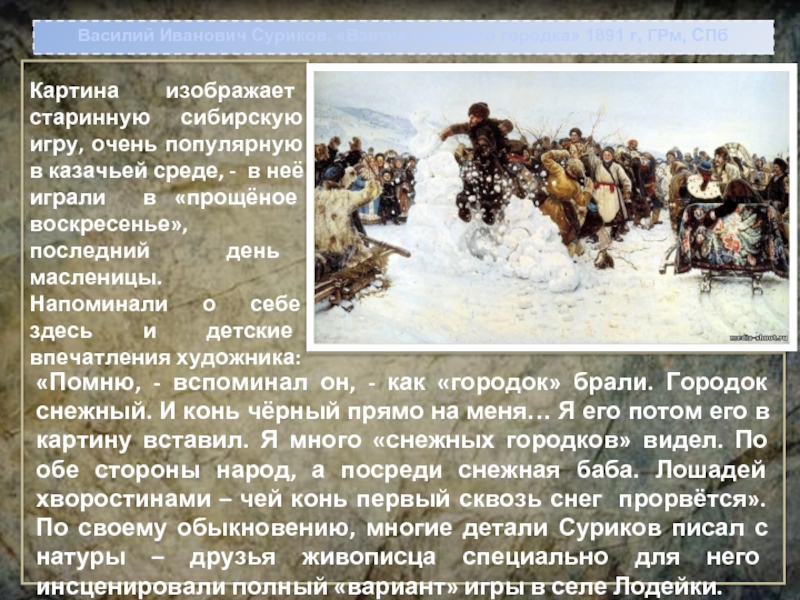

В 1887 г. в 1888 году умирает его супруга, с трудом переживая эти времена, позднее он с дочерьми отправляется на родину в Красноярск находясь там в некотором унынии, дабы поднять настроение вспоминая игры своего детства.

Он решает написать более веселое и жизнерадостное произведение картину Взятие снежного городка, в сцене персонажей были задействованы местные крестьяне а сам снежный городок крестьяне слепили прямо во дворе его дома.

Картина была восторженно встречена общественностью и даже была направлена на выставку во Францию, где демонстрировалась в Париже в 1890 г., и награждена именной медалью.

В 1891 Василий Суриков опять обращается к русской истории, задумав писать картину Покорение Сибири Ермаком, несколько лет работая над историческим произведением, в разных местах России художник создает эскизы и этюды к картине.

На полотне Суриков ярко отразил характерные образы героев, показав смелый порыв, готовых к сражению казачков, красочно отобразив насмерть воюющие стороны.Картина была написана полностью в 1895 году.

Очередное произведение с подобной исторической темой Василий Суриков создает картину Переход Суворова через Альпы, начиная работать в Красноярске он также едет за границу в Швейцарию, где изучает гористую местность и выбирает место для написания этюдов, картина была выставлена в Петербурге и в Москве и была куплена самим Царем.

Следующий этап также историческое полотно картина Степан Разин с казаками плывут на большой лодке. Также художник обращается к быту царской семьи и 1912 год создает картину Посещение царевной женского монастыря, художник выразительно описывает нахождение царевны в церкви среди смиренных монашек.

Также художник обращается к быту царской семьи и 1912 год создает картину Посещение царевной женского монастыря, художник выразительно описывает нахождение царевны в церкви среди смиренных монашек.

Художник Василий Суриков был очень предан своему статусу свободного художника, будучи весь в мыслях о создании своих исторических полотен, никогда не желал отвлекаться от выбранного пути.

Ему часто предлагали работу преподавателя в художественных училищах и в академии художеств, на что он всегда давал отказ, на этом поприще он даже несколько посорился с Репиным, который также уговаривал его преподавать в академии.

Характер художника больше стремился к уединению, не любил он различных светских туссовок.

Также редко кто либо мог зайти к нему в мастерскую, где у мастера рождались исторические образы.По сути своей он был несколько замкнутым человеком и у него было немного друзей, тем не менее, он был очень добрый и трогательным в семье, всегда был в хороших отношениях со своими родственниками, часто писал в Красноярск письма маме и брату.

К концу своей насыщенной творческой жизни Василий часто посещает родину, пишет ряд пейзажей, акварельные зарисовки, иногда пишет портреты.

К 1915 году Суриков чувствует ухудшение здоровья, едет полечиться в Крым, но из за больного сердца в 1916 году он скончался и был похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Творчество Сурикова высоко оценено в Русском изобразительном искусстве, его исторические произведения правдиво отражают не простые периоды жизни русского народа в истории России.

краткая биография, факты из жизни

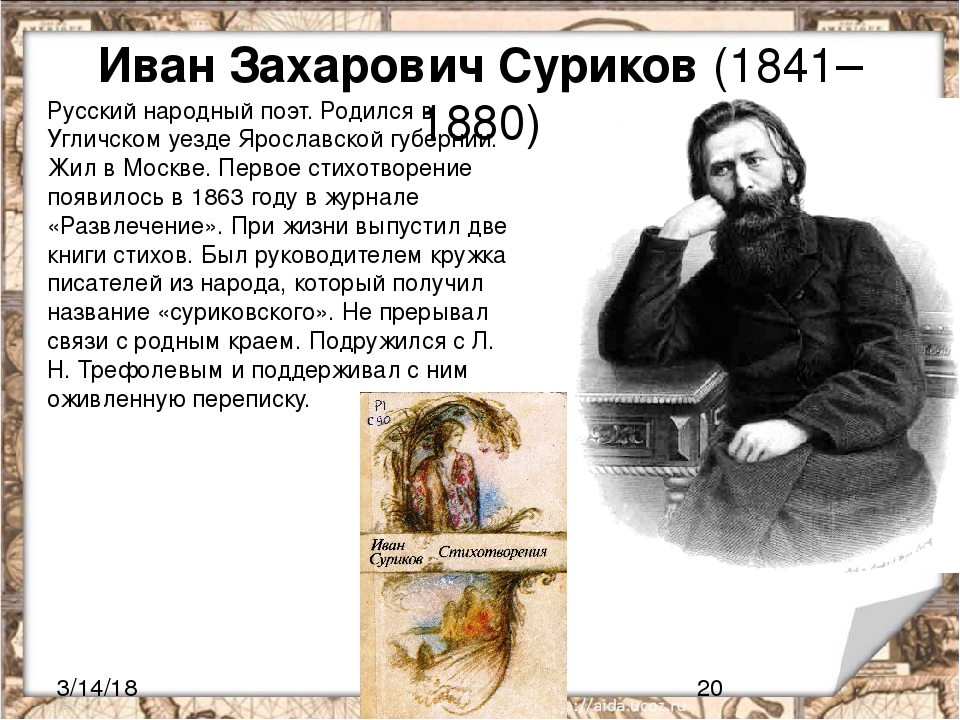

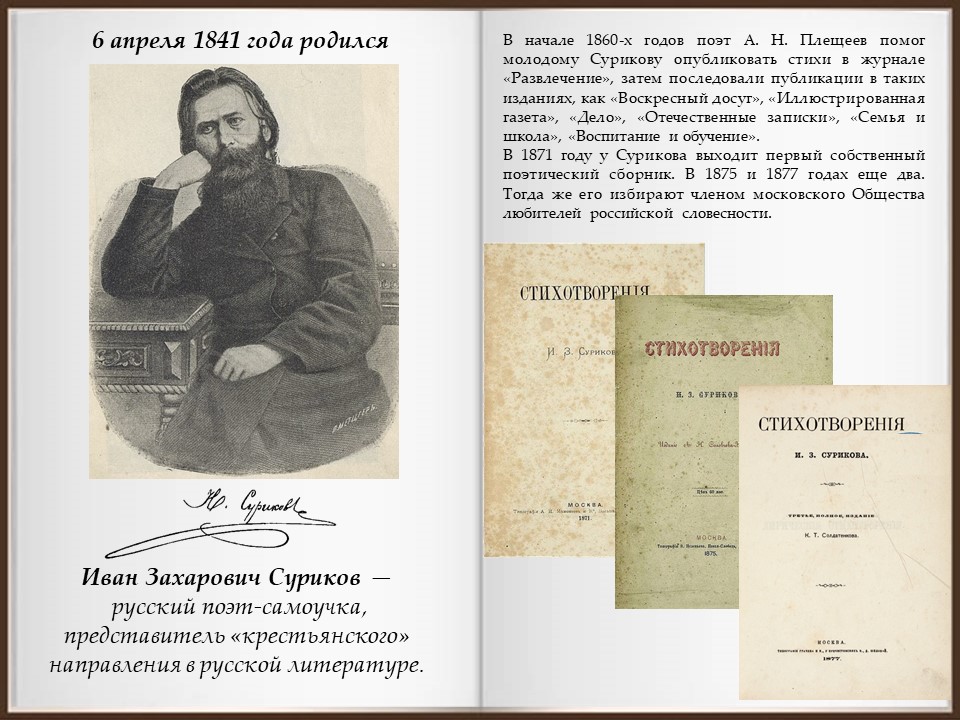

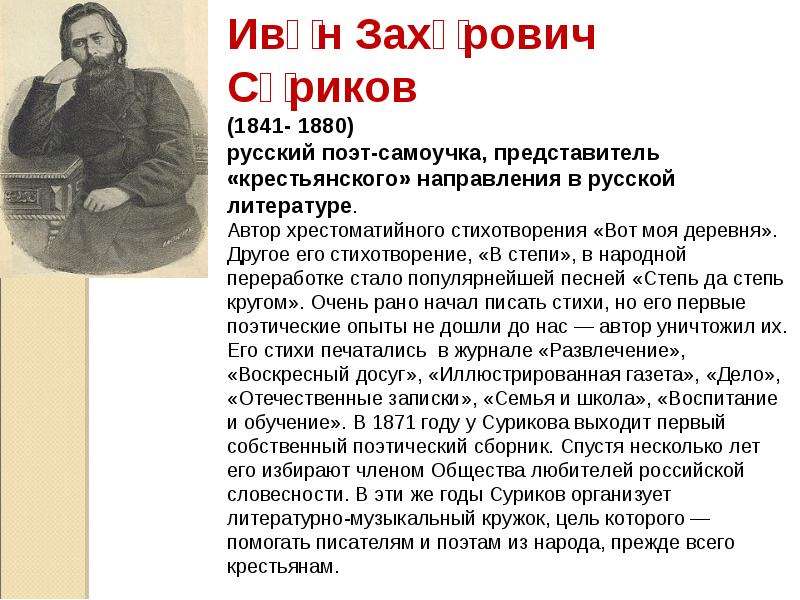

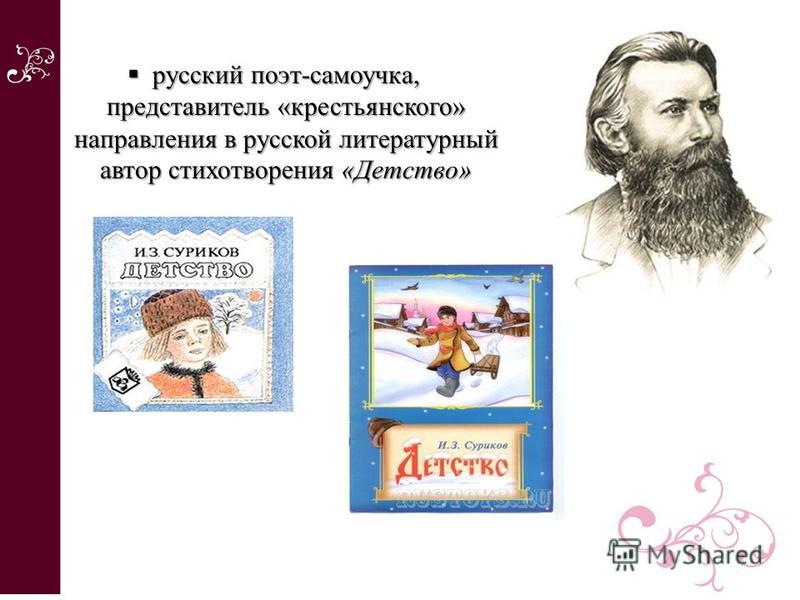

Иван Захарович Суриков – талантливый поэт-самоучка, который был ярким представителем «крестьянского» направления в литературе. Многие его произведения превратились в народные песни: «Сиротой я росла», «В степи», «Рябина» и т. д. На слова поэта писали музыку такие известные композиторы, как Чайковский, Даргомыжский, Римский-Корсаков и Бородин. В этой статье вам будет представлена краткая биография Сурикова Ивана Захаровича. Итак, приступим.

Итак, приступим.

Детство

Иван Суриков родился в деревне Новосёлово (Ярославская губерния) в 1841 году. Отец мальчика жил в Москве. Туда он уехал на заработки, ещё будучи молодым. Сначала пришлось побыть подручным, а потом послужить приказчиком на рынке. В итоге отец Ивана открыл свою овощную лавку. Захар Суриков лишь изредка приезжал в деревню, чтобы навестить родных.

Переезд в Москву

До девяти лет болезненный, слабый и тихий Иван прожил в деревне. Её спокойный, мирный, простой уклад и красота окрестностей произвели на будущего поэта неизгладимое впечатление. Спустя годы читатели смогут наблюдать в творчестве Сурикова деревенские мотивы. Но это потом… В 1849 году Иван с мамой переехал в Москву к отцу. Мегаполис с его удушливым воздухом, отсутствием простора, грязью и шумом отрицательно подействовал на мальчика. Он ещё больше замкнулся в себе. На десятом году жизни родители отдали Ивана на обучение сёстрам Финогеновым из купеческого рода. Они научили будущего поэта церковной и гражданской азбуке, письму, чтению, религии и т. д. Едва освоив грамоту, маленький Суриков стал жадно «поглощать» книги. Причём он читал всё, что попадалось под руку. Это были и романы, и путешествия, и сказки, и жития святых и т. д.

д. Едва освоив грамоту, маленький Суриков стал жадно «поглощать» книги. Причём он читал всё, что попадалось под руку. Это были и романы, и путешествия, и сказки, и жития святых и т. д.

Знакомство с поэзией

Вскоре биография Ивана Захаровича Сурикова пополнилась знаковым событием – мальчик впервые прочитал стихи. Это были басни Дмитриева, песни Цыганкова и ряд романов Мерзлякова. После прочтения данных произведений мальчик почувствовал едва различимое влечение к поэзии. Так как Иван обучался «на старинный лад», он не читал стихи, а распевал их. Этот «натуральный» способ Суриков использовал в будущем для проверки размера своих творений. И оставил он его только тогда, когда познакомился с теорией стихосложения. Живший по соседству чиновник Ксенофонт Добротворский ещё больше пристрастил мальчика к чтению. Он регулярно давал ему книги из своей библиотеки.

Первая работа и первый стих

Как только Иван Захарович Суриков, краткая биография которого известна всем любителям отечественной поэзии, достиг подросткового возраста, отец посадил юношу за прилавок. Его совершенно не интересовали увлечения мальчика. Но Иван не бросил чтения и продолжал заниматься им украдкой. Вскоре влечение юноши к поэзии выразилось конкретным произведением. Мальчик написал первый стих, на который его вдохновил произошедший в их доме пожар. Добротворский похвалил Сурикова и посоветовал ему продолжать. Вдохновлённый словами своего наставника, Иван сочинил несколько пьес в форме песентябрь.

Его совершенно не интересовали увлечения мальчика. Но Иван не бросил чтения и продолжал заниматься им украдкой. Вскоре влечение юноши к поэзии выразилось конкретным произведением. Мальчик написал первый стих, на который его вдохновил произошедший в их доме пожар. Добротворский похвалил Сурикова и посоветовал ему продолжать. Вдохновлённый словами своего наставника, Иван сочинил несколько пьес в форме песентябрь.

Критика

К 1857 году Иван Захарович Суриков, краткая биография которого представлена в этой статье, написал целую тетрадь стихотворений. Мальчику едва минуло 16 лет. По совету друзей, он отнёс свои творения двум русским поэтам. Один из них принял тёплое участие и дал полезные советы. От второго же пришёл настолько неблагоприятный отзыв, что Иван впал в уныние. Тем не менее, юный поэт не забросил стихосложение, а лишь стал работать усерднее. Суриков совершенствовал звучность, плавность и форму своих произведений. И это дало свои результаты: в стихах появилась художественность и простота образов.

Разорение отца

Вскоре отец мальчика решил заняться расширением торгового дела. Биография Ивана Захаровича Сурикова гласит, что жизнь его с этого момента сделала новый виток. Несмотря на новую загруженность (отчётность и работу за прилавком), юный поэт смог выкраивать время на своё любимое занятие. Желая быстро разбогатеть, отец Ивана стал играть на скачках. Это привело к серьёзным убыткам. Захар запил, лишь усугубив положение. В итоге разорились обе его лавочки. Отцу мальчика пришлось уехать в деревню, а сам юный поэт устроился подручным к брату Захара.

Работа у дяди

Биография Сурикова Ивана Захаровича описывает этот период его жизни как довольно тяжёлый. Капризный и придирчивый дядя ещё больше загружал юного поэта работой. Ивану приходилось не только обслуживать покупателей, но ещё и развозить товары по заказчикам, а также подметать лавку. Свободного времени на любимое чтение и стихосложение почти не оставалось. Жизнь у дяди становилась просто невыносимой. В итоге Суриков продал всё имеющееся имущество и снял на Тверской маленькое помещение. Также он вместе с мамой занялся покупкой и продажей старого лома. Дело пошло особенно бойко, когда Иван, помимо железа, стал торговать каменным и древесным углём.

В итоге Суриков продал всё имеющееся имущество и снял на Тверской маленькое помещение. Также он вместе с мамой занялся покупкой и продажей старого лома. Дело пошло особенно бойко, когда Иван, помимо железа, стал торговать каменным и древесным углём.

Обретение независимости

Став самостоятельным, поэт смог вернуться к своему любимому занятию. С начала 60-х биография Ивана Захаровича Сурикова пополнилась рядом важных событий. Одним из них стало знакомство с поэтом Плещеевым. Последний разглядел в молодом человеке талант и смотивировал его к дальнейшему самообразованию и творчеству. Несколько наиболее удачных стихов Плещеев отправил редактору журнала «Развлечения» Миллеру. Первое из них было опубликовано в 1863 году. Окрылённый успехом, Иван стал ещё строже относиться к созданию своих произведений. Плещеев помог ему в совершенствовании стиха и формы. Но вскоре в жизни молодого поэта настал кризис.

Трудный этап

Иван Захарович Суриков (краткая биография, для детей предназначенная, также подробно описывает этот период) потерял мать, а из деревни вернулся его отец. Он поселился у сына и вёл нетрезвый образ жизни. Потом Захар женился на раскольнице – сварливой женщине с тяжёлым характером. Иван не мог её терпеть и покинул дом. Для молодого поэта началась жизнь, полная скитаний, лишений и постоянных поисков работы. Суриков перепробовал несколько профессий: ученик в типографии, переписчик, подручный…

Он поселился у сына и вёл нетрезвый образ жизни. Потом Захар женился на раскольнице – сварливой женщине с тяжёлым характером. Иван не мог её терпеть и покинул дом. Для молодого поэта началась жизнь, полная скитаний, лишений и постоянных поисков работы. Суриков перепробовал несколько профессий: ученик в типографии, переписчик, подручный…

Новые публикации

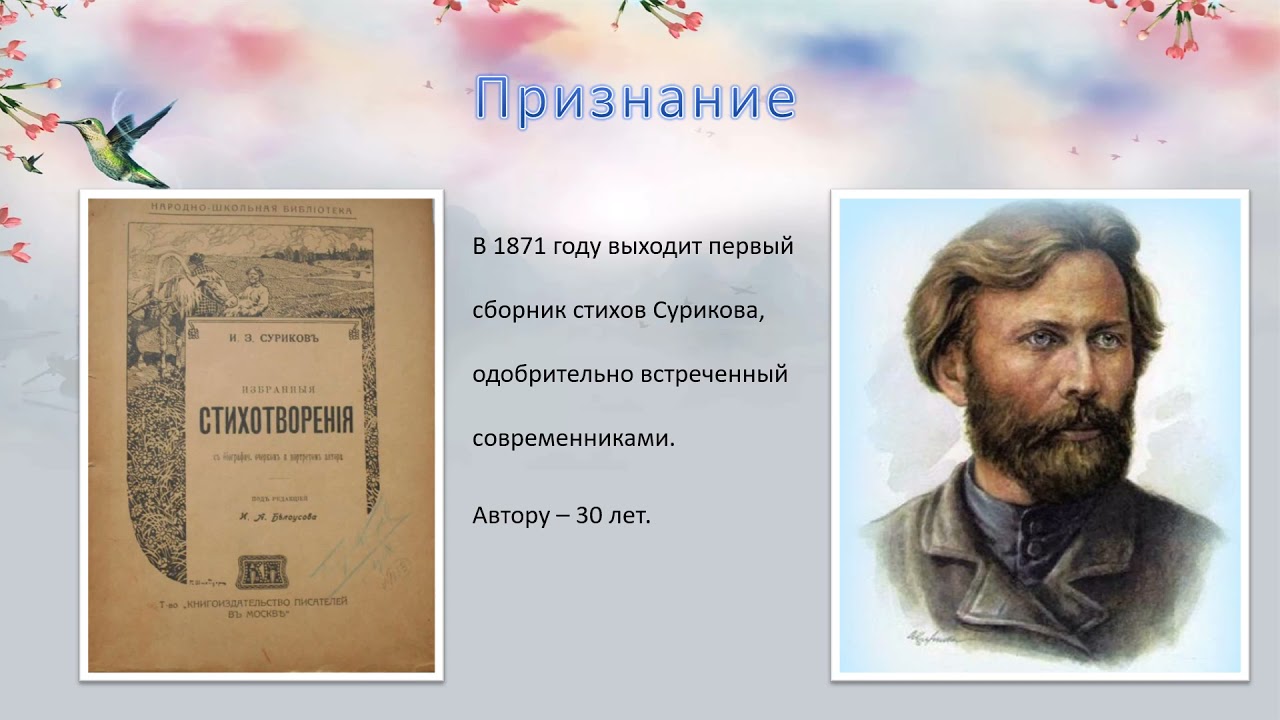

Когда мачеха ушла, обобрав до нитки Захара, Иван вновь поселился у отца и занялся торговлей. Не забывал он и про перо. «Развлечения», «Иллюстрированная газета», «Воскресный досуг» — вот те издания, в которых публиковался Суриков Иван Захарович (биография для детей будет весьма интересной, если зачитать им хотя бы несколько отрывков из стихотворений, напечатанных в этих журналах). Талант и известность поэта росли в геометрической прогрессии. В 1871 году вышло первое собрание его сочинений, включающее 54 пьесы.

Кружок поэтов-самоучек

На этом краткая биография Сурикова Ивана Захаровича подходит к концу. Осталось раскрыть ещё пару важных моментов. Ивану всегда импонировали такие же самоучки, как он сам. Поэтому Суриков решил организовать соответствующий кружок, в который вошли Радиенов, Григорьев, Раззоренов, Дерунов, Кондратьев, Тарусин и др. Вместе они выпустили в 1872 году альманах «Рассвет». А в 1875-м увидело свет 2-е издание сборника стихов поэта. Об этом нам говорит любая биография Ивана Захаровича Сурикова. Для детей он, кстати, писал замечательные стихотворения. На середину 70-х пришёлся пик поэтической карьеры героя нашего повествования.

Осталось раскрыть ещё пару важных моментов. Ивану всегда импонировали такие же самоучки, как он сам. Поэтому Суриков решил организовать соответствующий кружок, в который вошли Радиенов, Григорьев, Раззоренов, Дерунов, Кондратьев, Тарусин и др. Вместе они выпустили в 1872 году альманах «Рассвет». А в 1875-м увидело свет 2-е издание сборника стихов поэта. Об этом нам говорит любая биография Ивана Захаровича Сурикова. Для детей он, кстати, писал замечательные стихотворения. На середину 70-х пришёлся пик поэтической карьеры героя нашего повествования.

Последние годы

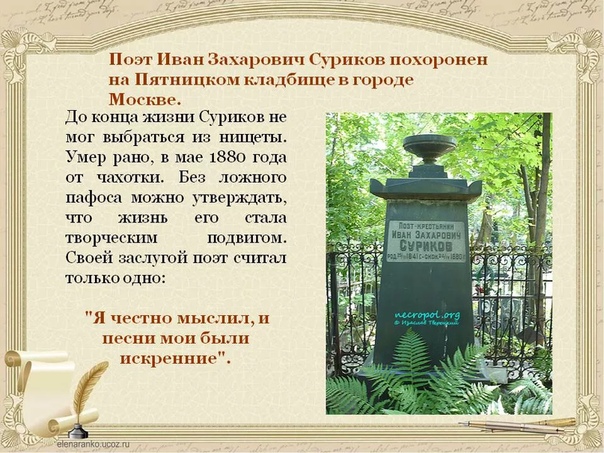

Это была вся биография Ивана Захаровича Сурикова. В последние годы жизни поэт оказался в тяжёлых условиях. Денег постоянно не хватало. Это подорвало его силы и здоровье. Серьёзно болеть Суриков начал с 1879 года. У поэта развивалась чахотка. 3-е издание его произведений принесло некоторые средства, и Иван Захарович поехал на них лечиться в Самарские степи. С этой же целью он прожил некоторое время в Крыму. Но лечение не помогло, чахотка прогрессировала. В апреле 1880 году поэт умер и был похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

В апреле 1880 году поэт умер и был похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

В 1910 году несколько российских литературных сообществ отпраздновали 30-летие со дня кончины Сурикова. По этому случаю на могиле поэта установили памятник.

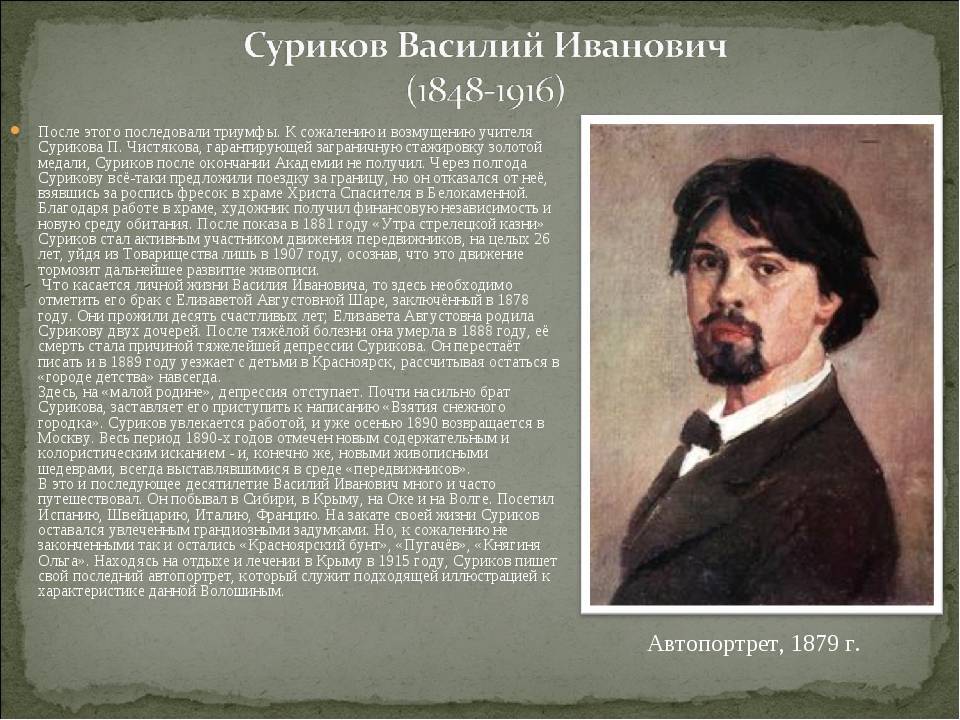

Суриков Василий Иванович — биография художника, личная жизнь, картины

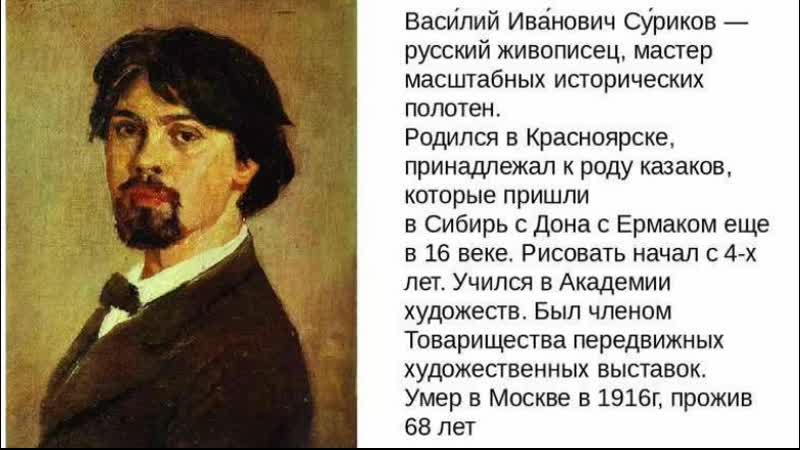

Художник Василий Суриков с ранних лет мечтал писать исторические сюжеты. Окончив обучение и выполнив свою первую и единственную заказную работу, Суриков «стал на свой путь» — его кисти принадлежат самые знаменитые исторические полотна.

Художник-«композитор»

Василий Суриков родился в январе 1848 года в Красноярске, его предки в XVI веке пришли в Сибирь с Дона с атаманом Ермаком. Он гордился своим происхождением, говорил: «Со всех сторон я природный казак… Мое казачество более чем 200-летнее». Рисовать начал рано, сперва «на стульях сафьяновых рисовал — пачкал», а в возрасте шести лет скопировал с гравюры изображение Петра Великого. Его мундир юный художник раскрасил синькой, а отвороты — брусникой.

Его мундир юный художник раскрасил синькой, а отвороты — брусникой.

В 1858 году Василий Суриков поступил в уездное училище, где познакомился со своим первым учителем рисования Николаем Гребневым. После окончания училища продолжать свое обучение он не мог — после смерти отца у семьи не хватало денег. Юноша устроился канцелярским писцом в Енисейское общее губернское управление, об этом времени он вспоминал: «Очень я по искусству тосковал». Помог случай: его рисунки увидел енисейский губернатор Павел Замятин, он захотел поддержать юношу. Замятин нашел ему мецената — золотопромышленника Петра Кузнецова, который оплатил обучение Сурикова в Академии художеств.

В середине декабря 1868 года Суриков отправился из Красноярска в Петербург. Он ехал с обозом Кузнецова, поэтому дорога заняла два месяца. Будущий художник был не готов поступать в Академию, поэтому несколько месяцев занимался в школе Общества поощрения художников. В августе 1869 года его приняли в Академию вольнослушателем, а через год зачислили в класс к Павлу Чистякову. В Академии Сурикова прозвали «композитором»: в своих работах он считал главным композицию. За годы обучения Суриков получил несколько денежных премий и четыре серебряные медали.

В Академии Сурикова прозвали «композитором»: в своих работах он считал главным композицию. За годы обучения Суриков получил несколько денежных премий и четыре серебряные медали.

Первой его самостоятельной работой в академии стала картина «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге» — позже ее приобрел для своей коллекции меценат Кузнецов. Полотно «Милосердный самаритянин» Суриков написал в подарок Кузнецову — за эту работу ему присудили Малую золотую медаль. В ноябре 1875 года Василий Суриков окончил Академию художеств и получил звание классного художника первой степени.

Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881. Государственная Третьяковская галерея

Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1887. Государственная Третьяковская галерея

Василий Суриков. Меншиков в Берёзове. 1888. Государственная Третьяковская галерея

Живописец-историк

В 1877 году Василий Суриков переехал в Москву — в то время он работал над четырьмя заказными фресками для храма Христа Спасителя. Изображения «Вселенских соборов» Суриков выполнял в течение двух лет. Больше на заказ художник никогда не писал. В 1878 году он женился на Елизавете Шаре — внучке декабриста Петра Свистунова. В браке у Сурикова родились две дочери — Ольга и Елена.

Изображения «Вселенских соборов» Суриков выполнял в течение двух лет. Больше на заказ художник никогда не писал. В 1878 году он женился на Елизавете Шаре — внучке декабриста Петра Свистунова. В браке у Сурикова родились две дочери — Ольга и Елена.

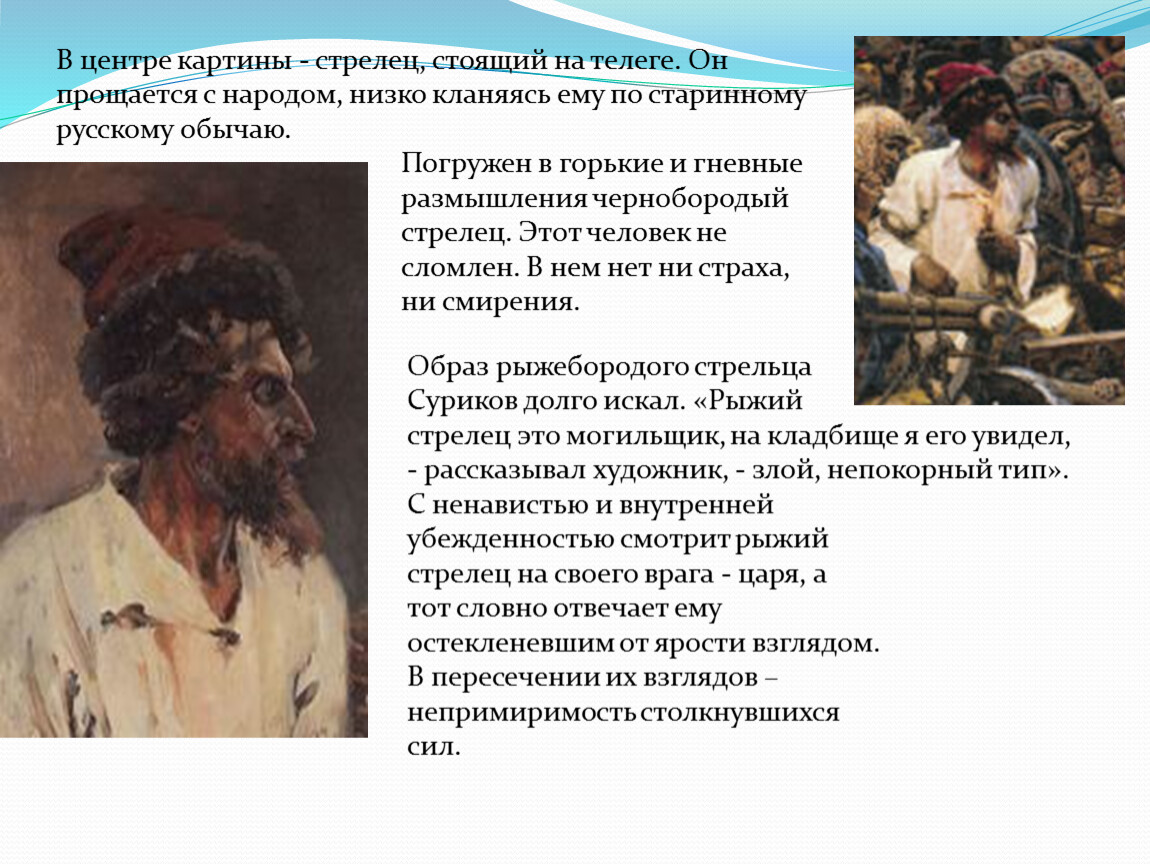

Суриков вспоминал: «Приехавши в Москву, попал в центр русской народной жизни, сразу стал на свой путь». Художник начал заниматься тем, о чем давно мечтал — писать картины на сюжеты русской истории. Первым крупным произведением Сурикова стала картина «Утро стрелецкой казни» — художник изобразил казнь стрельцов после бунта 1698 года.

«И вот однажды иду я по Красной площади, кругом ни души… И вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни, да так ясно, что даже сердце забилось. Почувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то выйдет потрясающая картина».

Художник закончил полотно в 1881 году, после чего он вошел в состав Товарищества передвижных художественных выставок.

Позже Суриков написал картину «Меншиков в Березове». Он изобразил Александра Меншикова, фаворита Петра I, которого за государственные интриги отправили в ссылку под Березов. Впервые картину показали в 1883 году на XI выставке Товарищества передвижников. После этой работы о Сурикове заговорили как о живописце-историке. Художник Михаил Нестеров называл ее своей «самой любимой картиной Сурикова». Полотно «Меншиков в Березове» приобрел Павел Третьяков — так у Сурикова появились деньги для поездки в Европу. Художник побывал в Италии, Германии, Австрии и Франции, познакомился с коллекцией Лувра и собранием Дрезденской галереи.

Он изобразил Александра Меншикова, фаворита Петра I, которого за государственные интриги отправили в ссылку под Березов. Впервые картину показали в 1883 году на XI выставке Товарищества передвижников. После этой работы о Сурикове заговорили как о живописце-историке. Художник Михаил Нестеров называл ее своей «самой любимой картиной Сурикова». Полотно «Меншиков в Березове» приобрел Павел Третьяков — так у Сурикова появились деньги для поездки в Европу. Художник побывал в Италии, Германии, Австрии и Франции, познакомился с коллекцией Лувра и собранием Дрезденской галереи.

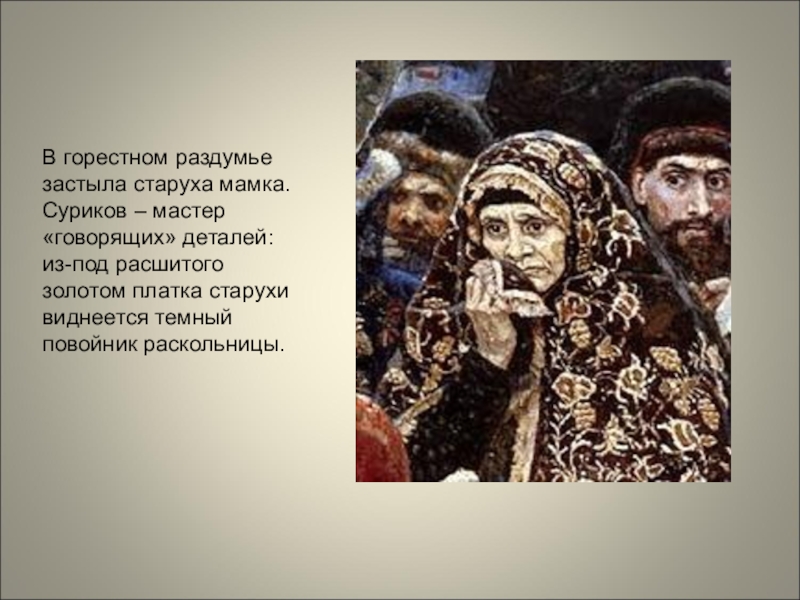

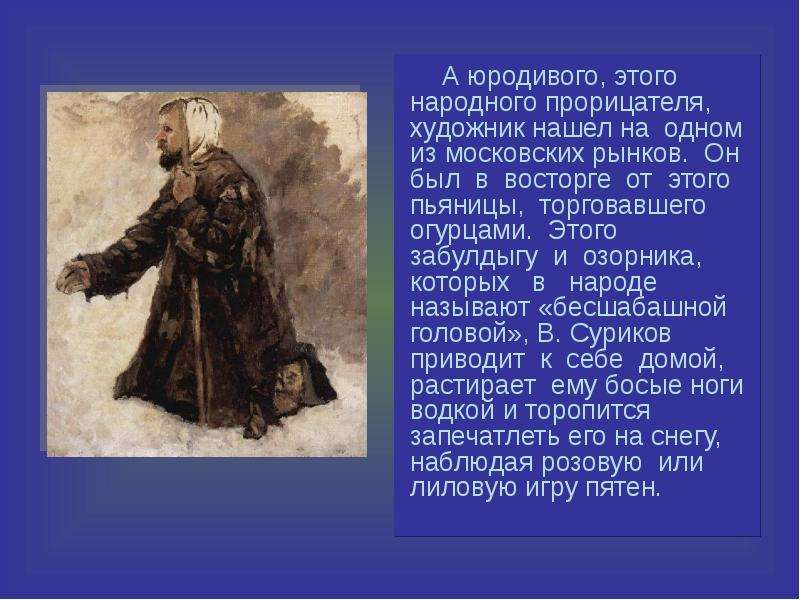

В 1887 году Суриков завершил работу над одним из самых известных своих произведений — «Боярыня Морозова». Каждого из персонажей картины художник тщательно прорабатывал, продумывал жесты и костюмы, и долгое время не мог найти типаж для главной героини полотна. В итоге прототипом боярыни Морозовой стала Авдотья Торгошина — тетка художника. На XV Передвижной выставке работа Сурикова вызвала неоднозначные оценки. Некоторые сравнивали картину с пестрым персидским ковром. Художественный критик Владимир Стасов расчувствовался перед полотном.

Художественный критик Владимир Стасов расчувствовался перед полотном.

«Суриков создал теперь такую картину, которая, по-моему, есть первая из всех наших картин на сюжеты русской истории. Выше и дальше этой картины и наше искусство, то которое берет задачей изображение старой русской истории, не ходило еще».

Василий Суриков. Взятие снежного городка. 1891. Государственный Русский музей

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895. Государственный Русский музей

«Великий художник, воинствующий реалист»

В апреле 1888 года умерла жена Сурикова. Художник вместе с двумя дочерьми уехал в Красноярск — там он написал картину «Взятие снежного городка». За эту работу на Международной выставке в Париже в 1900 году Суриков получил именную медаль.

В Красноярске художник начал работу над полотном «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» — этюды для картины Суриков писал на реке Обь, а завершил свое произведение на Дону. В 1893 году он стал действительным членом петербургской Академии художеств. Следующими историческими работами Сурикова стали «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», «Посещение царевной женского монастыря» и другие. В 1907 году Василий Суриков вышел из состава Товарищества передвижников и стал членом Союза русских художников.

В 1893 году он стал действительным членом петербургской Академии художеств. Следующими историческими работами Сурикова стали «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», «Посещение царевной женского монастыря» и другие. В 1907 году Василий Суриков вышел из состава Товарищества передвижников и стал членом Союза русских художников.

Суриков никогда не преподавал, но всегда много общался с молодыми художниками, охотно давал им советы. В 1910 году вместе с архитектором Леонидом Чернышевым он открыл в Красноярске школу рисования. Специально для ее воспитанников художник присылал учебные пособия из Петербурга.

Красноярск Суриков вновь посетил в 1914 году. Там он написал несколько акварелей и пейзажи «Старый Красноярск», «Вид на Красноярск в районе Благовещенской церкви». В следующем году художник поехал на лечение в Крым.

Василия Сурикова не стало в марте 1916 года. Он умер в Москве от болезни сердца. Почувствовав приближение смерти, художник произнес свои последние слова: «Я исчезаю».

Василия Сурикова похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с женой. Его имя носит Московский художественный институт, а в Красноярске — на родине художника — открыт музей-усадьба.

Суриков иван захарович краткая биография. Иван Захарович Суриков

С уриков (Иван Захарович) — даровитый поэт-самоучка (1841 — 1880). Родился в деревне Новосёлово, Углицкого уезда, Ярославской губернии; сын оброчного крестьянина, служившего приказчиком в Москве, а затем открывшего собственную овощную лавку. Сын его был отдан на десятом году для обучения грамоте к двум пожилым девушкам из разоренного купеческого рода — Финогеновым. Они ввели своего ученика в область житий святых «подвижников», так что он порой мечтал об иночестве, о спасении души в лесных дебрях или в тихой матери-пустыне. Он выучил также несколько романсов , песен Цыганкова, басен . Привыкнув учиться грамоте на распев, мальчик распевал и эти стихи и смутно почувствовал влечение к поэзии. Манера читать стихи на распев осталась у него на всю жизнь, и когда он сам начал творить, то долго проверял размер стихов пением, пока не усвоил окончательно теорию стихосложения.

У Сурикова есть прекрасные картины природы («В воздухе смолкает», «На одре», «На чужбине», «От деревьев тени», «Сон и пробуждение», «Помнишь: были годы», «У могилы матери», и др.). Характер своей поэзии Суриков определяет в следующем восьмистишии: «Мне доставались нелегко моей души больные звуки, страдал я сердцем глубоко, когда слагалась песня муки. Я в песне жил не головой, а жил скорбящей душой, — и оттого мой стон больной звучит тяжелою тоской». В другом стихотворении он говорит, что его песни грустны, «как осенние дни. Звуки их — шум дождя, за окном ветра вой: то рыданья души, стоны груди больной». С начала семидесятых годов стихотворения Сурикова стали появляться в «Деле» и «Вестнике Европы». В 1871 г. вышел первый небольшой сборник его стихотворений. Московское общество любителей российской словесности избрало его в свои члены. Но дни поэта были сочтены; он медленно таял, ему не помогло пребывание на востоке России в кумысо-лечебном заведении, и он скончался от чахотки. Стихотворения Сурикова выдержали 4 издания.

У Сурикова есть прекрасные картины природы («В воздухе смолкает», «На одре», «На чужбине», «От деревьев тени», «Сон и пробуждение», «Помнишь: были годы», «У могилы матери», и др.). Характер своей поэзии Суриков определяет в следующем восьмистишии: «Мне доставались нелегко моей души больные звуки, страдал я сердцем глубоко, когда слагалась песня муки. Я в песне жил не головой, а жил скорбящей душой, — и оттого мой стон больной звучит тяжелою тоской». В другом стихотворении он говорит, что его песни грустны, «как осенние дни. Звуки их — шум дождя, за окном ветра вой: то рыданья души, стоны груди больной». С начала семидесятых годов стихотворения Сурикова стали появляться в «Деле» и «Вестнике Европы». В 1871 г. вышел первый небольшой сборник его стихотворений. Московское общество любителей российской словесности избрало его в свои члены. Но дни поэта были сочтены; он медленно таял, ему не помогло пребывание на востоке России в кумысо-лечебном заведении, и он скончался от чахотки. Стихотворения Сурикова выдержали 4 издания.

Другие интересные биографии.

Суриков

Иван Захарович (1841-1880) — поэт. Р. в деревне Новоселовке, Угличского уезда,

Ярославской губ. Отец С. был крепостным графа Шереметьева и служил в Москве «по

торговой части», пока не сделался самостоятельным торговцем. Восьми лет С. был

взят отцом из деревни в Москву, а десяти лет его отдали для обучения грамоте к

двум купеческим вдовам. С. помогал в торговле, но его тянуло к книге. Урывками,

не зная правил стихосложения, С. начал писать стихи. В 1862 С. познакомился с

поэтом А. Н. Плещеевым; поэт одобрил его стихотворные опыты, и в 1863 в журнале

«Развлечение» появилось первое стихотворение С. В 1864 С. после ссоры с отцом

покинул его и, не имея ни средств к существованию, ни профессии, впал в отчаяние.

Ища забвения от жизненных испытаний, С. пристрастился к водке; был близок к

самоубийству. О своих переживаниях этого времени он говорит в стихотворениях:

«На мосту», «На могиле матери», «Шум и гам в кабаке». После примирения с отцом

С. вновь стал помогать ему в торговле. В 1871 вышел из печати первый сборник

стихов С., и с этого года его стихи начали появляться не только в мелких

журнальчиках, но и в журнале «Дело», а затем в «Вестнике Европы», где

печатались его поэмы на исторические и легендарные сюжеты («Садко»,

«Богатырская жена» и др.).

О своих переживаниях этого времени он говорит в стихотворениях:

«На мосту», «На могиле матери», «Шум и гам в кабаке». После примирения с отцом

С. вновь стал помогать ему в торговле. В 1871 вышел из печати первый сборник

стихов С., и с этого года его стихи начали появляться не только в мелких

журнальчиках, но и в журнале «Дело», а затем в «Вестнике Европы», где

печатались его поэмы на исторические и легендарные сюжеты («Садко»,

«Богатырская жена» и др.).

Стремясь объединить поэтов-самоучек, С. совместно с ними выпустил в 1872 коллективный сборник «Рассвет». В 1875 меценат Солдатенков напечатал второе дополненное издание стихов С. В 1875 С. был избран в члены Общества любителей российской словесности. К этому времени здоровье поэта расшаталось окончательно; тяжелые материальные условия и крайне неблагоприятные условия работы привели С. к туберкулезу.

В

стихах С. показана горькая доля бедняков: умирающая от тяжких родов жена

крестьянина, оставившая мужу пятерых сирот; пьяница-сапожник и его горемычная

умирающая жена; десятник трудовой артели, придавленный рухнувшей балкой и

умирающий с прощальным завещанием жене; тягостная доля фабричного рабочего,

сделавшегося жертвой несчастного случая на фабрике, — таковы характерные образы

С. Но, показывая картину страданий городской бедноты, стихи С. были лишены

действенного гнева. «Грустны песни мои, как осенние дни», говорит С. в одном из

своих стихотворений; «Мой стон больной звучит тяжелою тоской», — повторяет он в

другом. С. чужд настроений революционного крестьянства, нашедших выражение в

стихах Некрасова и Курочкина. С. считал себя преемником и продолжателем

Кольцова и Никитина. Влияние Кольцова на С. носит более формальный характер, к

Никитину же он близок органически. Ко второй половине 70-х гг. С. дал несколько

более оптимистических стихотворений, как «Ой, дубинушка, ты ухни» и «Казнь

Стеньки Разина». Но суриковская «Дубинушка» носит слишком отвлеченный характер,

а стихотворение о Стеньке Разине лишено каких-либо намеков, позволяющих

перекинуть мост от далекого прошлого к революционным событиям 70-х гг.

Но, показывая картину страданий городской бедноты, стихи С. были лишены

действенного гнева. «Грустны песни мои, как осенние дни», говорит С. в одном из

своих стихотворений; «Мой стон больной звучит тяжелою тоской», — повторяет он в

другом. С. чужд настроений революционного крестьянства, нашедших выражение в

стихах Некрасова и Курочкина. С. считал себя преемником и продолжателем

Кольцова и Никитина. Влияние Кольцова на С. носит более формальный характер, к

Никитину же он близок органически. Ко второй половине 70-х гг. С. дал несколько

более оптимистических стихотворений, как «Ой, дубинушка, ты ухни» и «Казнь

Стеньки Разина». Но суриковская «Дубинушка» носит слишком отвлеченный характер,

а стихотворение о Стеньке Разине лишено каких-либо намеков, позволяющих

перекинуть мост от далекого прошлого к революционным событиям 70-х гг.

Несмотря

на все эти недостатки, в ряде своих оригинальных стихотворений С. выразил с

достаточной силой стоны и скорбь придавленной городской бедноты. Популярность

произведений С. сказалась в том, что многие его стихи распевались этой беднотой

и сделались достоянием народных песенников («Эх, ты, доля, моя доля», «Сиротою

я росла», «Толокно», «Казнь Разина» и др.).

сказалась в том, что многие его стихи распевались этой беднотой

и сделались достоянием народных песенников («Эх, ты, доля, моя доля», «Сиротою

я росла», «Толокно», «Казнь Разина» и др.).

Список литературы

I. Стихотворения И. З. Сурикова (Полное собрание с портретом автора и биографич. очерком Н. А. Соловьева-Несмелова), 4 изд., М., 1884

И. З. Суриков, Его жизнь и песни. Сост. И. Белоусовым, М., 1923

Песни, былины, лирика, письма к самородкам-писателям, М., 1927.

II. Марков В. Навстречу (Очерки и стихотворения), СПБ, 1878 гл. Новейшая поэзия)

Яцимирский А. И., Из жизни народного певца, «Образование», 1905, № 4

Его же, И. З. Суриков (1841-1880) в семье своих литературных преемников (по неиздан. материалам), «Русская старина», 1905, апрель

Скабичевский А. М., История новейшей русской литературы (1848-1908), 7 изд., СПБ, 1909

Суриков И. З., в кн.: Русский биографич. словарь, том Суворова — Ткачев, СПБ, 1912

Брусянин

В. , Поэты-крестьяне Суриков и Дрожжин, 3 изд., М., 1915

, Поэты-крестьяне Суриков и Дрожжин, 3 изд., М., 1915

Иванов А., Поэт печали, «Ежемесячный журнал», 1916, № 5

Золотарев С., Писатели-ярославцы (вып. I), Ярославль, 1920

Кубиков И., И. Суриков и Ф. Решетников, «Дело», 1916, № 3

И. З. Суриков, «Лит. учеба», 1936, № 4.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://feb-web.ru

Суриков Иван Захарович (1841-1880) — поэт. Р. в деревне Новоселовке, Угличского уезда, Ярославской губ. Отец С. был крепостным графа Шереметьева и служил в Москве «по торговой части», пока не сделался самостоятельным торговцем. Восьми лет С. былСуриков родился 25 марта (6 апреля) 1841(18410406) в деревне Новосёлово Угличского уезда Ярославской губернии в семье оброчного крепостного графа Шереметева Захара Андреевича Сурикова (ум. 1881). Некоторое время жил в деревне, затем весной 1849 года вместе с матерью переехал в Москву, где его отец работал приказчиком в мелочной лавке. Мальчик помогал отцу в работе, параллельно обучился грамоте, много читал — поначалу в основном жития святых (по которым его учили). Очень рано начал писать стихи, но его первые поэтические опыты не дошли до нас — автор уничтожил их.

Очень рано начал писать стихи, но его первые поэтические опыты не дошли до нас — автор уничтожил их.

В начале 1860-х годов поэт А. Н. Плещеев помог молодому Сурикову опубликовать стихи в журнале «Развлечение», затем последовали публикации в таких изданиях, как «Воскресный досуг», «Иллюстрированная газета», «Дело», «Отечественные записки», «Семья и школа», «Воспитание и обучение».

В 1860 году Суриков женился на бедной девушке-сироте М. Н. Ермаковой.

В середине 1860-х годов Суриков порывает с работой в лавке отца, который к тому времени вступил во второй брак. Молодой поэт начинает работать переписчиком бумаг и типографскским наборщиком, но не добивается успеха и оказывается вынужденным вернуться к отцу, чтобы снова заняться торговлей.

В 1871 году у Сурикова выходит первый собственный поэтический сборник. Спустя несколько лет его избирают членом Общества любителей российской словесности. В эти же годы Суриков организует литературно-музыкальный кружок, цель которого — помогать писателям и поэтам из народа, прежде всего крестьянам.

Поэт умер в Москве от чахотки 24 апреля (6 мая) 1880, в бедности. Похоронен на Пятницком кладбище.

Сочинения

- «Доля бедняка»

- «Казнь Стеньки Разина»

- «Горе», 1872

- «Покойник», 1875

- «Утро»

- «Нужда», 1864

- «Осень… Дождик ведром…», 1866

- «Безработный», 1871

- «В остроге», 1875

- «У могилы матери», 1865

- «Умирающая швейка», 1875

- «Тихо тощая лошадка», 1864

Издания

- Стихотворения И. З. Сурикова. М., 1877

- Стихотворения. М., 1881;

- Стихотворения. М., 1884;

- Песни. Былины. Лирика. Письма. М., 1927;

- Собр. стихотв. Л., 1951;

- И. 3. Суриков и поэты-суриковцы. М.; Л., 1966.

Библиография

- Яцимирский А. И. Первый кружок писателей «из народа» // Исторический вестник. 1910, кн. 4;

- Брусянин В. Поэты-крестьяне: Суриков и Дрожжин. Пг., 1915;

- Друг народа. 1916. № 1;

- Прямков А.

Встречи моего современника. Писатели из народа. Ярославль, 1958;

Встречи моего современника. Писатели из народа. Ярославль, 1958; - Ерзинкян Е. В. Художественное мастерство И. З. Сурикова, «Труды Кутаисского педагогического института», 1957,т. 17;

- Лосев П. Песни поэта. И. З. Суриков, Ярославль, 1966;

- Щуров И. Поэт из народа, «В мире книг», 1966, № 4.

- Третьякова Т. А. К биографии И. З. Сурикова // Отечественные архивы. 2001. № 5. С. 98.

Иван Суриков – поэт из глубинки. Поистине уникальное дарование, крестьянского происхождения, что не умоляет его величия в стихосложении.

Светлое детство

Как много дарований вышли из глубинки нашей замечательной и такой огромной страны. К таким талантливым людям можно отнести и достаточно известного поэта – Ивана Сурикова. Многие задаются вопросом, как зарождается талант, и где рождаются талантливейшие люди??? Ответ прост и не подлежит обсуждению – везде, где есть земля и воздух. Не обошли стороной, эти два наиважнейших компонента и родившегося в деревне Ивана Захаровича Сурикова. Произошло, это событие в 1841 году, как раз на 25 марта.

Произошло, это событие в 1841 году, как раз на 25 марта.

Отцом и наставником в житейской мудрости, Ивана Сурикова, был обычный приказчик, служивший в Москве.

Все воспоминания, о том далеком времени, Суриков воспринимал и олицетворял, с чем – то воздушным и ярким по наполнению впечатлением детства.

В 1849 году, произошло немаловажное событие в биографии будущего стихотворца. Он со своей матерью и всеми пожитками переехал к отцу в столицу. Там и произошла его судьбоносная встреча с двумя пожилыми сестрами из одной разорившийся в пух и прах, купеческой семьи. Мальчик Иван, им отдан был в обучение. Одна из сестер, обучала отпрыска житию святых, а, вот вторая и приобщила Сурикова к известным произведениям поэтов – песенников. Так и сложилось, что мотивы, навеянные христианским началом, вплотную сплелись с его поэтическим талантом.

Жизненный и поэтический путь…

Занятия стихотворчеством вызвало бурное негодование его отца. Как только сын вступил во взрослую жизнь, отец привел его к себе на работу помощником. Невзирая на всю суровость, в свободные время от работы Иван не бросал свое творчество, также читал много книг. А во второй половине 1850-х годов Суриков написал свои первые стихи. Но Иван, по неизвестным причинам, не захотел оставить стихи собственного сочинения и, попросту, уничтожил их. Но, вскоре автор приступил к написанию широкого спектра пьес и стихов.

Невзирая на всю суровость, в свободные время от работы Иван не бросал свое творчество, также читал много книг. А во второй половине 1850-х годов Суриков написал свои первые стихи. Но Иван, по неизвестным причинам, не захотел оставить стихи собственного сочинения и, попросту, уничтожил их. Но, вскоре автор приступил к написанию широкого спектра пьес и стихов.

В 1862 году судьба свела Ивана Сурикова с известным поэтом А.Плещевым, который дал высокую оценку его творчеству, а также посодействовал становлению дара юноши, как поэта и, к тому же, оказал помощи в публикации его стихов в журнале «Развлечение». Вскоре творческих успех Сурикова пошел в гору, и его произведения начали публиковаться во многих издательствах.

Хотя триумф и воодушевил автора, при всем этом автор стал требовательнее смотреть на свой творческий талант. Большую часть времени вкладывал в сочинения. В середине 1860-х годов Иван принял серьезное решение покинуть лавку отца и стал жить, полагаясь только на собственные силы.

Он перебрал много профессий. Кем он только не работал. Торговал железом и углем, работал наборщиком в типографии, переписывал бумаги. Но жизнь не оставила ему выбора и вынудила вернуться обратно в отцовскую лавку.

Невзирая на препятствия на его жизненном пути, автор не бросал свою творческую карьеру и продолжал, также писать стихотворения. Его произведения начали издавать в таких популярных крупных журналах, как «Вестник Европы», «Дело». В 1871 году Иван выпустил свой первый поэтический сборник. Вскоре, у него вышли еще два сборника стихотворений. А в 1875 году Иван Суриков был избран членом «Общества любителей российской словесности» и, конечно, неимоверно был рад этому успеху, хотя никому этого и не показывал.

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter .

Иван Захарович Суриков — талантливый поэт-самоучка, который был ярким представителем «крестьянского» направления в литературе. Многие его произведения превратились в народные песни: «Сиротой я росла», «В степи», «Рябина» и т. д. На слова поэта писали музыку такие известные композиторы, как Чайковский, Даргомыжский, Римский-Корсаков и Бородин. В этой статье вам будет представлена краткая биография Сурикова Ивана Захаровича. Итак, приступим.

Многие его произведения превратились в народные песни: «Сиротой я росла», «В степи», «Рябина» и т. д. На слова поэта писали музыку такие известные композиторы, как Чайковский, Даргомыжский, Римский-Корсаков и Бородин. В этой статье вам будет представлена краткая биография Сурикова Ивана Захаровича. Итак, приступим.

Детство

Иван Суриков родился в деревне Новосёлово (Ярославская губерния) в 1841 году. Отец мальчика жил в Москве. Туда он уехал на заработки, ещё будучи молодым. Сначала пришлось побыть подручным, а потом послужить приказчиком на рынке. В итоге отец Ивана открыл свою Захар Суриков лишь изредка приезжал в деревню, чтобы навестить родных.

Переезд в Москву

До девяти лет болезненный, слабый и тихий Иван прожил в деревне. Её спокойный, мирный, простой уклад и красота окрестностей произвели на будущего поэта неизгладимое впечатление. Спустя годы читатели смогут наблюдать в деревенские мотивы. Но это потом… В 1849 году Иван с мамой переехал в Москву к отцу. Мегаполис с его удушливым воздухом, отсутствием простора, грязью и шумом отрицательно подействовал на мальчика. Он ещё больше замкнулся в себе. На десятом году жизни родители отдали Ивана на обучение сёстрам Финогеновым из купеческого рода. Они научили будущего поэта церковной и гражданской азбуке, письму, чтению, религии и т. д. Едва освоив грамоту, маленький Суриков стал жадно «поглощать» книги. Причём он читал всё, что попадалось под руку. Это были и романы, и путешествия, и сказки, и жития святых и т. д.

Мегаполис с его удушливым воздухом, отсутствием простора, грязью и шумом отрицательно подействовал на мальчика. Он ещё больше замкнулся в себе. На десятом году жизни родители отдали Ивана на обучение сёстрам Финогеновым из купеческого рода. Они научили будущего поэта церковной и гражданской азбуке, письму, чтению, религии и т. д. Едва освоив грамоту, маленький Суриков стал жадно «поглощать» книги. Причём он читал всё, что попадалось под руку. Это были и романы, и путешествия, и сказки, и жития святых и т. д.

Знакомство с поэзией

Вскоре биография Ивана Захаровича Сурикова пополнилась знаковым событием — мальчик впервые прочитал стихи. Это были басни Дмитриева, песни Цыганкова и ряд романов Мерзлякова. После прочтения данных произведений мальчик почувствовал едва различимое влечение к поэзии. Так как Иван обучался «на старинный лад», он не читал стихи, а распевал их. Этот «натуральный» способ Суриков использовал в будущем для проверки размера своих творений. И оставил он его только тогда, когда познакомился с теорией стихосложения. Живший по соседству чиновник Ксенофонт Добротворский ещё больше пристрастил мальчика к чтению. Он регулярно давал ему книги из своей библиотеки.

Живший по соседству чиновник Ксенофонт Добротворский ещё больше пристрастил мальчика к чтению. Он регулярно давал ему книги из своей библиотеки.

Первая работа и первый стих

Как только Иван Захарович Суриков, краткая биография которого известна всем любителям отечественной поэзии, достиг подросткового возраста, отец посадил юношу за прилавок. Его совершенно не интересовали увлечения мальчика. Но Иван не бросил чтения и продолжал заниматься им украдкой. Вскоре влечение юноши к поэзии выразилось конкретным произведением. Мальчик написал первый стих, на который его вдохновил произошедший в их доме пожар. Добротворский похвалил Сурикова и посоветовал ему продолжать. Вдохновлённый словами своего наставника, Иван сочинил несколько пьес в форме песентябрь.

Критика

К 1857 году Иван Захарович Суриков, краткая биография которого представлена в этой статье, написал целую тетрадь стихотворений. Мальчику едва минуло 16 лет. По совету друзей, он отнёс свои творения двум русским поэтам. Один из них принял тёплое участие и дал полезные советы. От второго же пришёл настолько неблагоприятный отзыв, что Иван впал в уныние. Тем не менее, юный поэт не забросил стихосложение, а лишь стал работать усерднее. Суриков совершенствовал звучность, плавность и форму своих произведений. И это дало свои результаты: в стихах появилась художественность и простота образов.

Один из них принял тёплое участие и дал полезные советы. От второго же пришёл настолько неблагоприятный отзыв, что Иван впал в уныние. Тем не менее, юный поэт не забросил стихосложение, а лишь стал работать усерднее. Суриков совершенствовал звучность, плавность и форму своих произведений. И это дало свои результаты: в стихах появилась художественность и простота образов.

Разорение отца

Вскоре отец мальчика решил заняться расширением торгового дела. Биография Ивана Захаровича Сурикова гласит, что жизнь его с этого момента сделала новый виток. Несмотря на новую загруженность (отчётность и работу за прилавком), юный поэт смог выкраивать время на своё любимое занятие. Желая быстро разбогатеть, отец Ивана стал играть на скачках. Это привело к серьёзным убыткам. Захар запил, лишь усугубив положение. В итоге разорились обе его лавочки. Отцу мальчика пришлось уехать в деревню, а сам юный поэт устроился подручным к брату Захара.

Работа у дяди

Ивана Захаровича описывает этот период его жизни как довольно тяжёлый. Капризный и придирчивый дядя ещё больше загружал юного поэта работой. Ивану приходилось не только обслуживать покупателей, но ещё и развозить товары по заказчикам, а также подметать лавку. Свободного времени на любимое чтение и стихосложение почти не оставалось. Жизнь у дяди становилась просто невыносимой. В итоге Суриков продал всё имеющееся имущество и снял на Тверской маленькое помещение. Также он вместе с мамой занялся покупкой и продажей старого лома. Дело пошло особенно бойко, когда Иван, помимо железа, стал торговать каменным и древесным углём.

Капризный и придирчивый дядя ещё больше загружал юного поэта работой. Ивану приходилось не только обслуживать покупателей, но ещё и развозить товары по заказчикам, а также подметать лавку. Свободного времени на любимое чтение и стихосложение почти не оставалось. Жизнь у дяди становилась просто невыносимой. В итоге Суриков продал всё имеющееся имущество и снял на Тверской маленькое помещение. Также он вместе с мамой занялся покупкой и продажей старого лома. Дело пошло особенно бойко, когда Иван, помимо железа, стал торговать каменным и древесным углём.

Обретение независимости

Став самостоятельным, поэт смог вернуться к своему любимому занятию. С начала 60-х биография Ивана Захаровича Сурикова пополнилась рядом важных событий. Одним из них стало знакомство с поэтом Плещеевым. Последний разглядел в молодом человеке талант и смотивировал его к дальнейшему самообразованию и творчеству. Несколько наиболее удачных стихов Плещеев отправил редактору журнала «Развлечения» Миллеру. Первое из них было опубликовано в 1863 году. Окрылённый успехом, Иван стал ещё строже относиться к созданию своих произведений. Плещеев помог ему в совершенствовании стиха и формы. Но вскоре в жизни молодого поэта настал кризис.

Окрылённый успехом, Иван стал ещё строже относиться к созданию своих произведений. Плещеев помог ему в совершенствовании стиха и формы. Но вскоре в жизни молодого поэта настал кризис.

Трудный этап

Иван Захарович Суриков (краткая биография, для детей предназначенная, также подробно описывает этот период) потерял мать, а из деревни вернулся его отец. Он поселился у сына и вёл нетрезвый образ жизни. Потом Захар женился на раскольнице — сварливой женщине с тяжёлым характером. Иван не мог её терпеть и покинул дом. Для молодого поэта началась жизнь, полная скитаний, лишений и постоянных поисков работы. Суриков перепробовал несколько профессий: ученик в типографии, переписчик, подручный…

Новые публикации

Когда мачеха ушла, обобрав до нитки Захара, Иван вновь поселился у отца и занялся торговлей. Не забывал он и про перо. «Развлечения», «Иллюстрированная газета», «Воскресный досуг» — вот те издания, в которых публиковался Суриков Иван Захарович (биография для детей будет весьма интересной, если зачитать им хотя бы несколько отрывков из стихотворений, напечатанных в этих журналах). Талант и известность поэта росли в В 1871 году вышло первое собрание его сочинений, включающее 54 пьесы.

Талант и известность поэта росли в В 1871 году вышло первое собрание его сочинений, включающее 54 пьесы.

Кружок поэтов-самоучек

На этом краткая биография Сурикова Ивана Захаровича подходит к концу. Осталось раскрыть ещё пару важных моментов. Ивану всегда импонировали такие же самоучки, как он сам. Поэтому Суриков решил организовать соответствующий кружок, в который вошли Радиенов, Григорьев, Раззоренов, Дерунов, Кондратьев, Тарусин и др. Вместе они выпустили в 1872 году альманах «Рассвет». А в 1875-м увидело свет 2-е издание сборника стихов поэта. Об этом нам говорит любая биография Ивана Захаровича Сурикова. Для детей он, кстати, писал замечательные стихотворения. На середину 70-х пришёлся пик поэтической карьеры героя нашего повествования.

Последние годы

Это была вся биография Ивана Захаровича Сурикова. В последние годы жизни поэт оказался в тяжёлых условиях. Денег постоянно не хватало. Это подорвало его силы и здоровье. Серьёзно болеть Суриков начал с 1879 года. У поэта развивалась чахотка. 3-е издание его произведений принесло некоторые средства, и Иван Захарович поехал на них лечиться в Самарские степи. С этой же целью он прожил некоторое время в Крыму. Но лечение не помогло, чахотка прогрессировала. В апреле 1880 году поэт умер и был похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

У поэта развивалась чахотка. 3-е издание его произведений принесло некоторые средства, и Иван Захарович поехал на них лечиться в Самарские степи. С этой же целью он прожил некоторое время в Крыму. Но лечение не помогло, чахотка прогрессировала. В апреле 1880 году поэт умер и был похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

В 1910 году несколько российских литературных сообществ отпраздновали 30-летие со дня кончины Сурикова. По этому случаю на могиле поэта установили памятник.

2275,Краткая биография Ивана Сурикова

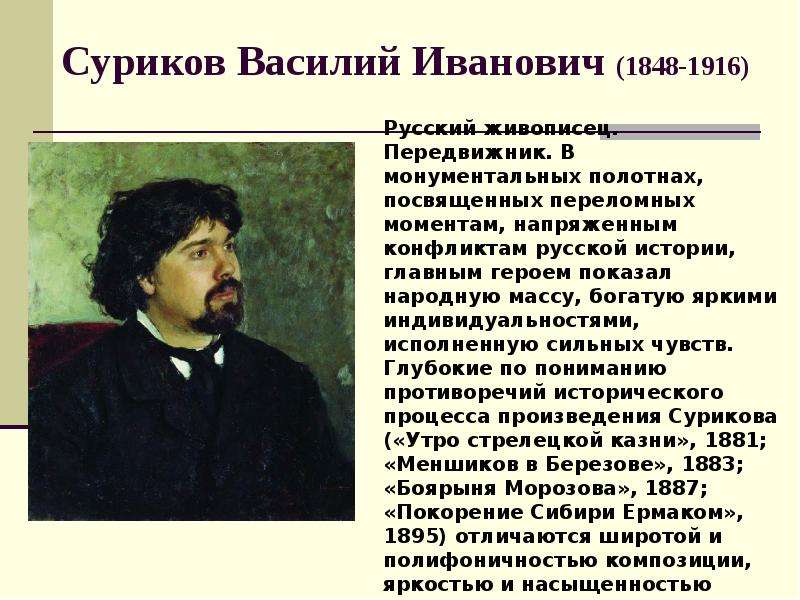

Суриков Василий Иванович (1848-1916) – выдающийся русский художник, специализировавшийся на исторических полотнах. Среди остальных живописцев его выделял пугающий реализм, который зачастую шокировал современников. Биография Сурикова Василия Ивановича складывалась весьма удачно, и он в полной мере смог реализовать свой талант.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 330

Источник: https://obrazovaka.ru/surikov-vasiliy.html

Детские годы

Иван появился на свет 6 апреля 1841 года в деревне Новосёлово, которая находилась в Юхтинской области Угличского уезда Ярославской губернии.

Его родители – оброчные крепостные крестьяне у графа Шереметьева, то есть они платили помещику определённую величину оброка с каждой души, но не были привязаны к работам в его владениях. Поэтому отец, Захар Андреевич Суриков, подался в Москву на заработки. Там он пребывал на побегушках, а позднее получил назначение на должность приказчика по «овощной части». Проработав на этом месте некоторое время, Захар Суриков смог открыть свою собственную овощную лавочку на Ордынке. Вот только жену с сыном, которые остались в деревне, он навещал редко.

Ранние годы будущего поэта прошли на деревенских просторах. Он рос болезненным мальчиком, скромным и тихим, но был постоянно окружён заботой матери и бабушки, поэтому о детстве, проведённом в деревне, у него сохранились самые приятные и светлые воспоминания. Природная красота, простой и мирный деревенский уклад оставили неизгладимый отпечаток в душе Ивана Сурикова, эти мотивы потом часто встречались в его поэтическом творчестве.

В 1849 году будущий поэт с матерью переехали в Москву. Жизнь в большом городе показалась Ивану слишком шумной, отравляла своим удушливым воздухом, поэтому произвела на ребёнка негативное впечатление. Здесь совсем не чувствовалось простора для души, мальчик замкнулся в себе, стал ещё тише и запуганнее.

Жизнь в большом городе показалась Ивану слишком шумной, отравляла своим удушливым воздухом, поэтому произвела на ребёнка негативное впечатление. Здесь совсем не чувствовалось простора для души, мальчик замкнулся в себе, стал ещё тише и запуганнее.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1439

Источник: https://stories-of-success.ru/ivana-surikova

Оброчный крестьянин

Иван Суриков родился в семье оброчного крепостного, в поволжской деревне Новоселово. В восемь лет приехал в Москву, где помогал отцу в лавке. Любознательный мальчик обучился грамоте, читал религиозные книги. Писать стихи начал рано, однако ни один пример его юношеской поэзии до нашего времени не сохранился.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 327

Источник: https://frigato.ru/biografii/pisateli/2163-surikov-ivan-zaharovich.html

Известные произведения

- «Рябина»

- «В степи»

- «Дубинушка»

- «Зима»,

- «Доля бедняка», 1875

- «Казнь Стеньки Разина»

- «Утро»

- «Нужда», 1864

- «Осень… Дождик ведром…», 1866

- «Безработный», 1871

- «Горе», 1872

- «В остроге», 1874

- «Покойник», 1875

- «У могилы матери», 1865

- «Умирающая швейка», 1875

- «Тихо тощая лошадка», 1864

- «Детство», 1866

- «Четыре цвета года»

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 337

Источник: https://ru. wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Творчество

Из краткой биографии Сурикова известно, что он крайне неохотно соглашался писать портреты на заказ. Однако был вынужден делать это, чтобы быть финансово свободным.

Источником вдохновения для талантливого живописца служила музыка, в особенности, опера. Кроме того, он сам с удовольствием обучался игре на гитаре.

На написание одного из самых известных своих полотен – «Утро стрелецкой казни» – Суриков потратил около трех лет. Но именно эта работа открыла перед художником двери в мир большого искусства. Его талант был безоговорочно признан, и он стал членом Товарищества передвижных художественных выставок.

Василий Иванович давно мечтал о путешествии по Европе, чтобы воочию увидеть полотна выдающихся живописцев. Выгодно продав одну из своих работ, он осуществил давнишнюю мечту и побывал в знаменитых европейских галереях и художественных музеях.

В 1881 году Суриков приступил к работе над своей знаменитой картиной «Боярыня Морозова». Он настолько трепетно относился к этому произведению, что в поисках идеальной композиции мог потратить не один месяц на бесконечные эскизы и зарисовки.

К наиболее важным полотнам Сурикова также следует отнести «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин». Для детей знакомство с творчеством художника можно начинать уже с 3 класса – все картины мастера отличает высокая художественная ценность и разнообразие образов.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1401

Источник: https://obrazovaka.ru/surikov-vasiliy.html

Биография

Суриков родился 25 марта (6 апреля) 1841 в деревне Новосёлово Угличского уезда Ярославской губернии в семье Захара Андреевича Сурикова (ум. 1881), оброчного крепостного графа Шереметева. Некоторое время жил в деревне, затем весной 1849 года (в 8 лет) вместе с матерью, Фёклой Григорьевной Суриковой, переехал в Москву, где его отец работал приказчиком в мелочной лавке. Мальчик помогал отцу в работе, параллельно обучился грамоте, много читал — поначалу в основном жития святых (по которым его учили). Очень рано начал писать стихи, но его первые поэтические опыты не дошли до нас — автор уничтожил их.

Мальчик помогал отцу в работе, параллельно обучился грамоте, много читал — поначалу в основном жития святых (по которым его учили). Очень рано начал писать стихи, но его первые поэтические опыты не дошли до нас — автор уничтожил их.

В начале 1860-х годов поэт А. Н. Плещеев помог молодому Сурикову опубликовать стихи в журнале «Развлечение», затем последовали публикации в таких изданиях, как «Воскресный досуг», «Иллюстрированная газета», «Дело», «Отечественные записки», «Семья и школа», «Воспитание и обучение».

В 1860 году Суриков женился на бедной девушке-сироте Марии Николаевне Ермаковой (ум. 1905).

В середине 1860-х годов Суриков порывает с работой в лавке отца, который к тому времени вступил во второй брак. Молодой поэт начинает работать переписчиком бумаг и типографским наборщиком, но не добивается успеха и оказывается вынужденным вернуться к отцу, чтобы снова заняться торговлей.

В 1871 году у Сурикова выходит первый собственный поэтический сборник. В 1875 и 1877 годах еще два. Тогда же его избирают членом московского Общества любителей российской словесности.

Тогда же его избирают членом московского Общества любителей российской словесности.

В эти же годы Суриков организует литературно-музыкальный кружок, цель которого — помогать писателям и поэтам из народа, прежде всего крестьянам. В 1872 году они выпустили альманах «Рассвет».

Лечился от туберкулеза кумысом в Самарских степях, затем в Крыму. Умер в Москве от туберкулеза 24 апреля 1880, в бедности. Похоронен на Пятницком кладбище.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1810

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Личная жизнь

Первой и единственной любовью живописца стала его супруга – Елизавета Августовна Шаре. Молодые люди обвенчались в 1878 году, и спустя время у них родились две дочери – Ольга и Елена.

Однако семейное счастье было недолгим – спустя 10 лет любимая супруга скончалась, оставив художника в глубочайшей депрессии. Вернуться к жизни он смог лишь благодаря творчеству.

Вернуться к жизни он смог лишь благодаря творчеству.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 374

Источник: https://obrazovaka.ru/surikov-vasiliy.html

Нелёгкий творческий путь

В 1857 году у Ивана собралась уже целая тетрадка собственных сочинений. Друзья посоветовали ему показать стихи кому-то из известных поэтов. Сурикову удалось получить рекомендательное письмо от профессора К. Ф. Рулье, с которым он отправился к двум русским поэтам. Один из них отозвался о творчестве Ивана положительно, обратил внимание на недостатки, дал дельные советы, как не ошибаться в будущем. Но второй лирик отнёсся к стихам Ивана жёстко и недоброжелательно, дал безжалостную характеристику. На формировании молодого таланта это конечно отразилось, но не сломило. Иван продолжил заниматься поэзией, но теперь уже с учётом ошибок, обрабатывал формы стиха, работал над звучностью, старался придать своей лирике плавность и краткость.

В конце 1850-х годов отец уже имел две лавки – большую и малую, дела его шли весьма успешно. Однако поплывшие в руки деньги он стал проигрывать на скачках, что привело к разорению. Отец стал пить, закрыли одну лавку, потом вторую. Чтобы забыться, Захар Суриков принял решение на время уехать в деревню, а жена и сын остались с его старшим братом.

Однако поплывшие в руки деньги он стал проигрывать на скачках, что привело к разорению. Отец стал пить, закрыли одну лавку, потом вторую. Чтобы забыться, Захар Суриков принял решение на время уехать в деревню, а жена и сын остались с его старшим братом.

Иван в дядиной овощной лавке трудился младшим приказчиком. Но жить с ним оказалось ещё хуже, чем с отцом. Дядька был капризным и придирчивым, постоянно попрекал куском хлеба, унижал, оскорблял, держал в нужде. На поэзию у молодого Сурикова совсем не оставалось времени, было слишком много работы в лавке: он и порядок наводил, и обслуживал покупателей, и развозил на тачке товар. Когда совсем стало невыносимо, Иван распродал нехитрые пожитки и, накопив немного денег, купил на Тверской небольшое помещение. С мамой они занялись скупкой и продажей всякой всячины – железо, каменный и древесный уголь, тряпьё, лом, медь. Торговля у них получалась бойкой.

Иван стал самостоятельным, в 1860 году женился не девушке-сироте Ермаковой, она оказалась верной помощницей в торговых делах, что позволило Сурикову вернуться к любимому поэтическому занятию. Тем более, что к этому времени приехал из деревни отец и принялся помогать жене, сыну и невестке в привычной для себя торговле.

Тем более, что к этому времени приехал из деревни отец и принялся помогать жене, сыну и невестке в привычной для себя торговле.

В начале 1860-х годов он познакомился с поэтом Н. А. Плющеевым, которому показал свои стихи. Опытный лирик отнёсся к молодому дарованию с проникновением, увидел в нём задатки настоящего таланта, предложил помощь и сотрудничество. Плющеев отобрал понравившиеся стихи Сурикова и отдал их редактору литературного издания «Развлечения» Ф. Б. Миллеру. В 1863 году опубликовали первый стих Ивана.

Творческая и материальная жизнь поэта стала налаживаться, но счастье было недолгим. Случилось горе: умерла мама Ивана. Отец снова стал пить, а вскоре женился на раскольнице. У новой отцовой супруги оказался такой невыносимо тяжёлый характер, что Иван с женой ушли на казённую квартиру. Для поэта началась пора нужды, скитаний, страданий, лишений, которые сопровождались постоянными поисками хоть какой-нибудь работы.

Иван перебивался случайными заработками: работал в типографии учеником и наборщиком, переписывал бумаги. Вскоре он очень сильно заболел и слёг, а, когда поправился от болезни, в типографии его место уже было занято. Не оставалось ничего, кроме как попроситься в лавку к дяде. Положение Сурикова было настолько ужасным, что порой у него возникали мысли о самоубийстве.

В скором времени вторая жена отца, оказавшаяся не только сварливой, но и чересчур ушлой, обобрала старшего Сурикова до нитки и ушла. Иван со своей женой вернулись к отцу и снова потихоньку начали возрождать торговое дело. Постепенно дела стали налаживаться, и поэт вновь принялся за сочинительство.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3568

Источник: https://stories-of-success.ru/ivana-surikova

«Мы родились для страданья»

Кружком был издан литературный альманах, Суриков задумывался об издании журнала. Но жандармское управление, с подозрением относившееся к деятельности потенциального бунтовщика, накладывает запрет.

Время житейских неудач, скитаний, тяжелых условий наложило отпечаток и на здоровье Ивана Захаровича. Он заболевает туберкулезом, лечится в Крыму, но болезнь одолевает его в самом расцвете сил.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 416

Источник: https://frigato.ru/biografii/pisateli/2163-surikov-ivan-zaharovich.html

Признание

В конце 1860-х годов Иван Захарович познакомился с писателями Ф. Д. Нефёдовым и А. И. Левитовым. Они способствовали продвижению его стихов в периодику. Так он стал печататься в изданиях:

- «Дело»;

- «Семья и школа»;

- «Воспитание и обучение»;

- «Иллюстрированная газета»;

- «Воскресный досуг»;

- «Отечественные записки».

И, наконец, в 1871 году вышел первый поэтический сборник Сурикова, в который вошли 54 его пьесы.

Поэт-самоучка Иван Захарович прошёл сложный творческий путь, поэтому к тем самородкам, которые вышли из народа и гнулись под тяжестью невыносимых жизненных условий, он относился с особенной искренностью, теплотой и сочувствием. Он предпринимал всяческие попытки, чтобы поддержать их. Суриков призвал таких поэтов объединиться и выпустить общий сборник. Многие авторы откликнулись на такой призыв и даже организовали кружок. А в 1872 году они выпустили альманах «Рассвет».

Он предпринимал всяческие попытки, чтобы поддержать их. Суриков призвал таких поэтов объединиться и выпустить общий сборник. Многие авторы откликнулись на такой призыв и даже организовали кружок. А в 1872 году они выпустили альманах «Рассвет».

Это были лучшие творческие годы поэта Сурикова. Одно за другим печатались его произведения (былины, сказания и поэмы):

- «Богатырская жена»;

- «Казнь Стеньки Разина»;

- «Правеж»;

- «Канут Великий»;

- «Садко»;

- «Василько»;

- «Удалой».

В своих произведениях он изображал жизненные события, которые пришлось пережить самому (лишения, горести, страдания), но они очень тонко переплетались с судьбами десятков тысяч людей.

Прекрасно поддавались Сурикову картины природы, очень чутко он описывал красоту России в своих стихах:

- «На берегу»;

- «На могиле матери»;

- «На чужбине»;

- «Помнишь, были годы»;

- «На дороге»;

- «От деревьев тени»;

- «На одре»;

- «Сон и пробужденье»;

- «В воздухе смолкает»;

- «Ночью»;

- «Весной».

В 1875 году были изданы ещё два сборника стихов Сурикова, их очень быстро раскупили. На поэта обратили внимание критики, быть может, не всегда их были лестными, тем не менее талант Ивана Захаровича был признан. Его избрали в московское «Общество любителей русской словесности».

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1854

Источник: https://stories-of-success.ru/ivana-surikova

Критика

К 1857 году Иван Захарович Суриков, краткая биография которого представлена в этой статье, написал целую тетрадь стихотворений. Мальчику едва минуло 16 лет. По совету друзей, он отнёс свои творения двум русским поэтам. Один из них принял тёплое участие и дал полезные советы. От второго же пришёл настолько неблагоприятный отзыв, что Иван впал в уныние. Тем не менее, юный поэт не забросил стихосложение, а лишь стал работать усерднее. Суриков совершенствовал звучность, плавность и форму своих произведений. И это дало свои результаты: в стихах появилась художественность и простота образов.

Блок: 6/13 | Кол-во символов: 599

Источник: https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/

Разорение отца

Вскоре отец мальчика решил заняться расширением торгового дела. Биография Ивана Захаровича Сурикова гласит, что жизнь его с этого момента сделала новый виток. Несмотря на новую загруженность (отчётность и работу за прилавком), юный поэт смог выкраивать время на своё любимое занятие. Желая быстро разбогатеть, отец Ивана стал играть на скачках. Это привело к серьёзным убыткам. Захар запил, лишь усугубив положение. В итоге разорились обе его лавочки. Отцу мальчика пришлось уехать в деревню, а сам юный поэт устроился подручным к брату Захара.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 558

Источник: https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/

Работа у дяди

Биография Сурикова Ивана Захаровича описывает этот период его жизни как довольно тяжёлый. Капризный и придирчивый дядя ещё больше загружал юного поэта работой. Ивану приходилось не только обслуживать покупателей, но ещё и развозить товары по заказчикам, а также подметать лавку. Свободного времени на любимое чтение и стихосложение почти не оставалось. Жизнь у дяди становилась просто невыносимой. В итоге Суриков продал всё имеющееся имущество и снял на Тверской маленькое помещение. Также он вместе с мамой занялся покупкой и продажей старого лома. Дело пошло особенно бойко, когда Иван, помимо железа, стал торговать каменным и древесным углём.

Ивану приходилось не только обслуживать покупателей, но ещё и развозить товары по заказчикам, а также подметать лавку. Свободного времени на любимое чтение и стихосложение почти не оставалось. Жизнь у дяди становилась просто невыносимой. В итоге Суриков продал всё имеющееся имущество и снял на Тверской маленькое помещение. Также он вместе с мамой занялся покупкой и продажей старого лома. Дело пошло особенно бойко, когда Иван, помимо железа, стал торговать каменным и древесным углём.

Блок: 8/13 | Кол-во символов: 660

Источник: https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/

Обретение независимости

Став самостоятельным, поэт смог вернуться к своему любимому занятию. С начала 60-х биография Ивана Захаровича Сурикова пополнилась рядом важных событий. Одним из них стало знакомство с поэтом Плещеевым. Последний разглядел в молодом человеке талант и смотивировал его к дальнейшему самообразованию и творчеству. Несколько наиболее удачных стихов Плещеев отправил редактору журнала «Развлечения» Миллеру. Первое из них было опубликовано в 1863 году. Окрылённый успехом, Иван стал ещё строже относиться к созданию своих произведений. Плещеев помог ему в совершенствовании стиха и формы. Но вскоре в жизни молодого поэта настал кризис.

Первое из них было опубликовано в 1863 году. Окрылённый успехом, Иван стал ещё строже относиться к созданию своих произведений. Плещеев помог ему в совершенствовании стиха и формы. Но вскоре в жизни молодого поэта настал кризис.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 655

Источник: https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/

Трудный этап

Иван Захарович Суриков (краткая биография, для детей предназначенная, также подробно описывает этот период) потерял мать, а из деревни вернулся его отец. Он поселился у сына и вёл нетрезвый образ жизни. Потом Захар женился на раскольнице – сварливой женщине с тяжёлым характером. Иван не мог её терпеть и покинул дом. Для молодого поэта началась жизнь, полная скитаний, лишений и постоянных поисков работы. Суриков перепробовал несколько профессий: ученик в типографии, переписчик, подручный…

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 506

Источник: https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/

Новые публикации

Когда мачеха ушла, обобрав до нитки Захара, Иван вновь поселился у отца и занялся торговлей. Не забывал он и про перо. «Развлечения», «Иллюстрированная газета», «Воскресный досуг» — вот те издания, в которых публиковался Суриков Иван Захарович (биография для детей будет весьма интересной, если зачитать им хотя бы несколько отрывков из стихотворений, напечатанных в этих журналах). Талант и известность поэта росли в геометрической прогрессии. В 1871 году вышло первое собрание его сочинений, включающее 54 пьесы.

Не забывал он и про перо. «Развлечения», «Иллюстрированная газета», «Воскресный досуг» — вот те издания, в которых публиковался Суриков Иван Захарович (биография для детей будет весьма интересной, если зачитать им хотя бы несколько отрывков из стихотворений, напечатанных в этих журналах). Талант и известность поэта росли в геометрической прогрессии. В 1871 году вышло первое собрание его сочинений, включающее 54 пьесы.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 530

Источник: https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/

Кружок поэтов-самоучек

На этом краткая биография Сурикова Ивана Захаровича подходит к концу. Осталось раскрыть ещё пару важных моментов. Ивану всегда импонировали такие же самоучки, как он сам. Поэтому Суриков решил организовать соответствующий кружок, в который вошли Радиенов, Григорьев, Раззоренов, Дерунов, Кондратьев, Тарусин и др. Вместе они выпустили в 1872 году альманах «Рассвет». А в 1875-м увидело свет 2-е издание сборника стихов поэта. Об этом нам говорит любая биография Ивана Захаровича Сурикова. Для детей он, кстати, писал замечательные стихотворения. На середину 70-х пришёлся пик поэтической карьеры героя нашего повествования.

Об этом нам говорит любая биография Ивана Захаровича Сурикова. Для детей он, кстати, писал замечательные стихотворения. На середину 70-х пришёлся пик поэтической карьеры героя нашего повествования.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 645

Источник: https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/

Последние годы

Это была вся биография Ивана Захаровича Сурикова. В последние годы жизни поэт оказался в тяжёлых условиях. Денег постоянно не хватало. Это подорвало его силы и здоровье. Серьёзно болеть Суриков начал с 1879 года. У поэта развивалась чахотка. 3-е издание его произведений принесло некоторые средства, и Иван Захарович поехал на них лечиться в Самарские степи. С этой же целью он прожил некоторое время в Крыму. Но лечение не помогло, чахотка прогрессировала. В апреле 1880 году поэт умер и был похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

В 1910 году несколько российских литературных сообществ отпраздновали 30-летие со дня кончины Сурикова. По этому случаю на могиле поэта установили памятник.

По этому случаю на могиле поэта установили памятник.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 704

Источник: https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/

Количество использованных доноров: 5

Информация по каждому донору:

- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2720 (12%)

- https://stories-of-success.ru/ivana-surikova: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 8211 (36%)

- https://autogear.ru/article/221/873/kratkaya-biografiya-ivana-zaharovicha-surikova/: использовано 11 блоков из 13, кол-во символов 6998 (31%)

- https://obrazovaka.ru/surikov-vasiliy.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3319 (15%)

- https://frigato.ru/biografii/pisateli/2163-surikov-ivan-zaharovich.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 1417 (6%)

В какой семье рос поэт суриков.

Иван Захарович Суриков: биография, факты из жизни

Иван Захарович Суриков: биография, факты из жизниСУРИКОВ Иван Захарович родился в семье крепостного крестьянина- поэт.

Отец Сурикова, служивший приказчиком в Москве, в 1849 сам открыл овощную торговлю и перевез к себе из деревни семью.

Не получив никакого образования, Иван Захарович, очень рано пристрастился к чтению, а во 2-й половине 50-х гг. начал писать стихи. Суриков служил в лавке своего отца, семья бедствовала.

В 1862 он познакомился с А. Н. Плещеевым , который сочувственно отозвался о стихах начинающего поэта, нашел в них «черты самобытности, а главное, задушевность, глубокое чувство» и помог опубликовать их в журнале «Развлечение». Иван Захарович печатается в эти годы в «Воскресном досуге», «Иллюстрированной газете».

После смерти матери (1865) Суриков уходит от отца, работает сначала переплетчиком деловых бумаг, потом наборщиком. Работая почти бесплатно, он живет в нищете, которая заставляет его вернуться к отцу и снова заняться торговлей.

С 1870 сотрудничает в журналами «Дело», «Семья и школа», «Воспитание и обучение».

В 1871 издал первый сборник своих стихотворений, куда вошли такие значительные произведения поэта, как:

«Рябина» ,

«В зеленом саду соловушко» ,

«Ах, нужда ли ты, нужда…» ,

«Сиротой я росла…» ,

«В степи» и другие.

В 70-е гг. Иван Захарович начинает проявлять интерес к социальным проблемам. Его кругозор значительно расширяется. Он знакомится с писателями-демократами В. А. Слепцовым, А. И. Левитовым , Л. Н. Трефолевым , Ф. Д. Нефедовым . Большое впечатление на поэта произвел «Нечаевский процесс» (1871). Познав все трудности пути поэта-самоучки, он решил помочь своим даровитым собратьям из народа.

В 1872 издаётся сборник «Рассвет», в котором представлены произведения А. М. Козырева, И. Д. Родионова, А. Я. Бакулипа (деда В. Я. Брюсова), С. А. Дерунова, Д. Е. Жарова и его собственные стихи. Сборник вызвал ряд одобрительных отзывов, но зато цензура внесла его в список запрещенных книг. Общение с писателями-демократами благотворно сказалось на идейной направленности поэзии С., которая приобретает оптимистическое звучание и веру в светлое будущее народа.

Общение с писателями-демократами благотворно сказалось на идейной направленности поэзии С., которая приобретает оптимистическое звучание и веру в светлое будущее народа.

В 1875 поэт был принят в члены Общества любителей российской словесности, в том же году вышел второй сборник его стихотворений. Имя поэта-самоучки из крестьянской среды становится широко известным. Суриков пытается предпринять издание собственного журнала — органа для прогрессивных писателей из народа, но получает отказ.

В 1877, получив за третье издание своих стихотворений приличный гонорар, Иван Захарович, в связи с усиливающейся чахоткой, уезжает в Самарскую губернию на кумыс, затем в Ялту. В Москву он вернулся смертельно больным и вскоре умер.

Поэзия Сурикова И.З. демократична. Его художественные воззрения близки принципам революционно-демократической эстетики Н. А. Некрасова . Тема народных страданий, нищеты и бесправия народных масс — основная тема стихотворений поэта. Излюбленным жанром его были песни, в которых он выступал продолжателем А. Кольцова , Н. Цыганова и др. Песни поэта органически связаны с устным народным творчеством, многие из них положены на музыку П. И. Чайковским, Ц. А. Кюи, А. Т. Гречанинов и другими. композиторами:

Кольцова , Н. Цыганова и др. Песни поэта органически связаны с устным народным творчеством, многие из них положены на музыку П. И. Чайковским, Ц. А. Кюи, А. Т. Гречанинов и другими. композиторами:

«Я ли в поле да не травушка была» ,

«Солнце утомилось…» ,

«Занялась заря…» ,

«В городе возле броду…» .

Его стихотворения отличаются реалистической направленностью, в то же время социальный кругозор их ограничен. Лирический герой поэта нередко склонен к абстрактно-гуманистическому морализированию, и это сближает лирику Ивана Захаровича с поэзией его предшественника И. С. Никитина.