Тест по биологии «Онтогенез — индивидуальное развитие организма» (11 класс)

ТЕСТ по биологии 11 класс. Тема: «Онтогенез – индивидуальное развитие организма»

Цель: контролировать знания об оплодотворении и его биологической сущности.

Онтогенез – это:

А. процесс слияния двух гамет

Б. Индивидуальное развитие организма

В. Историческое развитие организма

Г. процесс роста организма

2. Зигота образуется в процессе:

А. митоза

Б. мейоза

В. оплодотворения

Г. онтогенеза

3. Органогенез – это:

А. процесс образования зиготы

Б. эволюционное развитие организма

В. процесс формирования органов в онтогенезе

Г. приспособление организма к условиям среды

4. Партеногенез – это:

А. одна из форм полового размножения

Б. способ вегетативного размножения

В. процесс образования зиготы

Г. процесс формирования органов

5.

А. бластула

Б. гаструла

В. зигота

Г. мезодерма

6. Уберите лишнее:

А. дробление

Б. оплодотворение

В. гаструляция

Г. органогенез

7. Что образуется в результате оплодотворения:

А. зигота

Б. яйцеклетка

В. гамета

Г. сперматозоид

8. Эмбриональное развитие большинства многоклеточных животных включает:

А. дробление и органогенез

Б. дробление и гаструляция

В. дробление, гаструляция и органогенез

Г. гаструляция и органогенез

9. Животные, развивающиеся с метаморфозом, имеют следующие этапы постэмбрионального развития:

А. рост, созревание, репродукция, старение

Б. личиночный, рост, созревание, репродукция, старение

В. личиночный, рост, созревание, старение

10. Для животных, с прямым развитием, характерны следующие этапы постэмбрионального развития:

А. рост, созревание, репродукция, старение

Б. личиночный, рост, созревание, репродукция, старение

личиночный, рост, созревание, репродукция, старение

В. личиночный, рост, созревание, старение

11. Укажите неверный ответ. Какой этап онтогенеза называется эмбриональным?

А. зародышевый период, от оплодотворения яйцеклетки до выхода из яйца или рождения молодой особи у животных

Б. эмбриональный период характерен только для организмов, размножающихся половым путем.

В. Эмбриональный период характерен для всех живых организмов

Г. у растений эмбриональный период от зиготы до прорастания семян

Творческое задание: нарисуйте комикс (серию рисунков с пояснениями)

«Развитие эмбриона морского ежа».

Тест по теме «Онтогенез. Эмбриональное развитие организма» | Тест по биологии (11 класс) на тему:

Вариант 1

- Бластомеры образуются в процессе

- 1)оплодотворения 2)гаметогенеза 3)дробления 4)органогенеза

- Гаструла – это стадия развития зародыша

- 1)однослойного 2)двухслойного 3)многослойного 4)четырехслойного

- Верны ли следующие суждения о размножении организмов?

А. | Размножение – способность организмов воспроизводить себе подобных, благодаря которой осуществляется смена и преемственность поколений. |

Б. | Размножение – увеличение числа особей данного вида за счёт миграции их с другой территории. |

- 1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны

- У человека бластула, в отличие от гаструлы, образуется в результате

- 1)оплодотворения 2)мейоза 3)дробления зиготы 4)миграции клеток

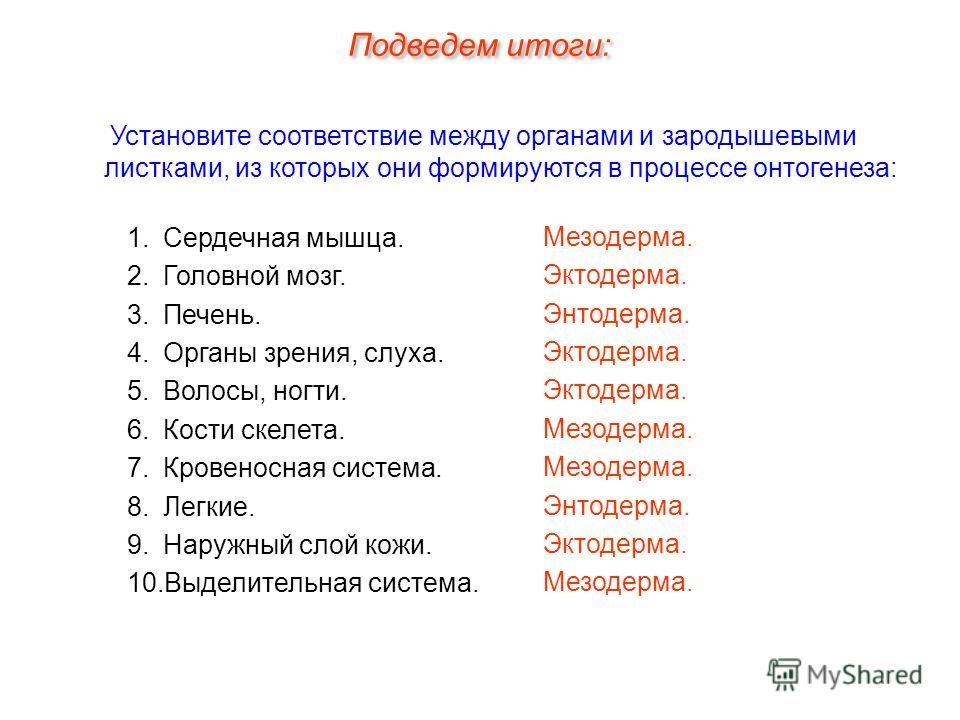

- Установите соответствие между структурой организма человека и зародышевым листком, из которого она сформировалась.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗМА

А)болевые рецепторы Б)волосяной покров В)лимфа и кровь

Г)жировая ткань Д)ногтевые пластинки

ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК

1)эктодерма 2)мезодерма

- Установите последовательность этапов эмбрионального развития животных.

- 1)появление мезодермы 2)формирование двух зародышевых листков

- 3)образование бластомеров 4)образование тканей и органов

- У млекопитающих животных и человека в процессе оплодотворения происходит

- 1)слияние ядер сперматозоида и яйцеклетки

- 2)формирование у зародыша трёх зародышевых листков

- 3)деление яйцеклетки

- 4)передвижение сперматозоидов в половых путях

- Индивидуальное развитие любого организма от момента оплодотворения до завершения жизнедеятельности – это

- 1)филогенез 2)онтогенез 3)партеногенез 4)эмбриогенез

- Значение оплодотворения состоит в том, что в зиготе

- 1)увеличивается запас питательных веществ и воды

- 2)увеличивается масса цитоплазмы

- 3)вдвое увеличивается число митохондрий и хлоропластов

- 4)объединяется генетическая информация родительских организмов

- В эмбриональном развитии хордового животного органогенез начинается с

- 1)митотического деления зиготы 2)формирования однослойного зародыша

- 3)возникновения первых бластомеров 4)образования нервной трубки

- Установите правильную последовательность этапов эмбрионального развития позвоночного животного.

- 1)дробление 2)образование зиготы 3)образование бластулы

- 4)формирование нервной пластинки 5)формирование гаструлы

- На стадии бластулы зародыш животного имеет полость и

- 1)один слой клеток 2)два слоя клеток

- 3)эпителиальную ткань 4)соединительную ткань

- Клетки, образующиеся на начальном этапе дробления зиготы, называют

- 1)гаплоидными 2)эктодермальными 3)гаметами 4)бластомерами

- Назовите зародышевый листок позвоночного животного, обозначенный на рисунке цифрой 3. Какой тип ткани и какие органы формируются из него?

- В ходе эмбрионального развития органогенез приводит к образованию

- 1)зародышевых листков 2)трехслойного зародыша

- 3)двуслойного зародыша 4)систем органов зародыша

Вариант 2

- Какой способ деления клеток наблюдается при дроблении зиготы?

- 1)репликация 2)мейоз 3)амитоз 4)митоз

- Верны ли следующие суждения об индивидуальном развитии организмов?

А. Период развития организма с момента образования зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек называют постэмбриональным.

Период развития организма с момента образования зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек называют постэмбриональным.

Б. Явление, при котором в процессе эмбриогенеза один зачаток влияет на другой, определяя путь его развития, называется эмбриональной индукцией.

- 1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны

- Развитие организма животного, включающее зиготу, бластулу, гаструлу, нейрулу, органогенез, называют

- 1)эмбриональным 2)постэмбриональным

- 3)с полным превращением 4)с неполным превращением

- Эмбриональный период у земноводных заканчивается

- 1)рассасыванием хвоста

- 2)заменой наружных жабр внутренними

- 3)выходом личинки из яйца (икринки)

- 4)появлением передних конечностей

- Индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти называют

- 1)эмбриогенезом 2)филогенезом 3)онтогенезом 4)ароморфозом

- Какой стадии эмбрионального развития животного соответствует строение взрослой пресноводной гидры?

- 1)бластуле 2)гаструле 3)нейруле 4)зиготе

- Особенность специализированных клеток – гамет, в отличие от соматических, состоит в том, что они

- 1)диплоидные 2)гаплоидные 3)гибридные 4)гетерозиготные

- Установите последовательность процессов эмбрионального развития позвоночных животных.

- 1)образование бластомеров в процессе дробления зиготы

- 2)закладка зачаточных органов зародыша

- 3)слияние яйцеклетки и сперматозоида и образование зиготы

- 4)развитие нервной пластинки

- 5)формирование зародышевых листков

- Какая стадия эмбрионального развития позвоночных животных представлена множеством неспециализированных клеток?

- 1)бластула 2)двухслойная гаструла 3)ранняя нейрула 4)поздняя нейрула

- Органогенез – это процесс формирования в онтогенезе

- 1)зародышевых листков 2)зачатков органов и тканей 3)бластулы 4)гаструлы

- Двуслойный зародыш, состоящий из эктодермы и энтодермы, представляет собой стадию эмбрионального развития животных –

- 1)гаструлу 2)бластулу 3)нейрулу 4)зиготу

- Поверхностный слой гаструлы образован клетками

- 1)эктодермы 2)энтодермы 3)мезодермы 4)эпителия

- В результате дробления в эмбриогенезе образуется

- 1)нейрула 2)гаструла 3)зигота 4)бластула

- Бластула представляет собой

- 1)личинку 2)зародыш 3)клетку 4)зиготу

- Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и зародышевым листком, из которого они образуются.

ОРГАН, ТКАНЬ

А)кишечник

Б)кровь

В)почки

Г)лёгкие

Д)хрящевая ткань

Е)сердечная мышца

ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК

1)энтодерма

2)мезодерма

Проверочная работа по теме «Онтогенез». 11 кл. 2 варианта.

Тест по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов»

Вариант 1

1.Термины.

1) энтодерма-

2) нейрула-

3) бластомеры-

2. Закончить предложение.

в онтогенезе выделяют 2 периода…

историческое развитие организма, это….

двухслойный зародыш с полостью внутри, это…

в процессе гаструляции образуется третий зародышевый листок, который называется…

индивидуальное развитие организма начинается с….

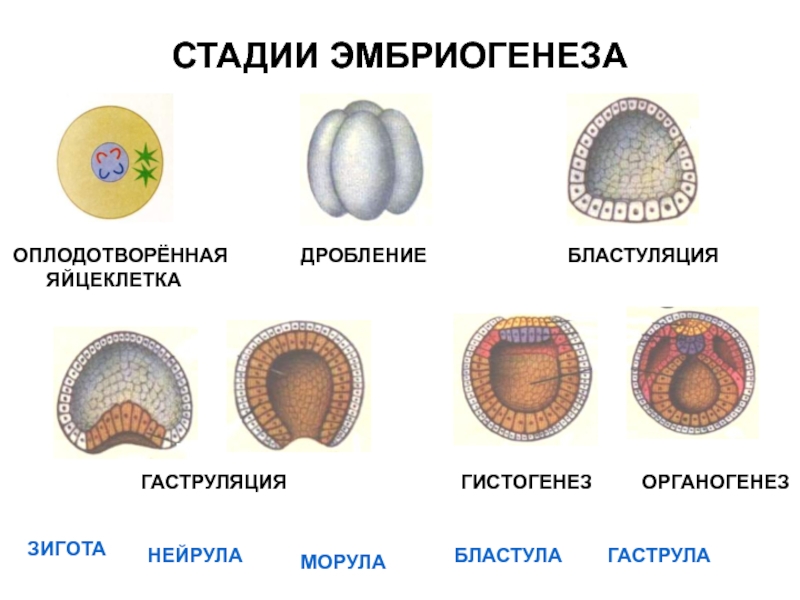

3. Подписать стадии зародышевого (эмбрионального развития).

1 2 3 4 5

Стадия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Название |

4. Назвать стадию эмбрионального развития и рассказать о её строении.

Назвать стадию эмбрионального развития и рассказать о её строении.

1

2

3

Тест по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов»

Вариант 2

Термины.

эктодерма

гаструляция

Прямое постэмбриональное развитие

Закончить предложение.

эмбриональный период заканчивается стадией…

историческое развитие организма, это….

однослойный зародыш с полостью внутри, это….

закон о зародышевом сходстве позвоночных животных открыл…

на стадии нейрулы закладывается осевой комплекс органов, который состоит из…..

3. Назвать стадии развития майского жука.

Стадия | 1 | 2 | 3 | 4 |

Название |

4. Назвать стадию эмбрионального развития и рассказать о её строении.

Назвать стадию эмбрионального развития и рассказать о её строении.

1-

2-

3-

4-

5-

Тест Онтогенез (10 класс) с ответами

Сложность: новичок.1 человек проходит прямо сейчас.

Вопрос 1 из 10

Кто ввел в биологическую науку термин «онтогенез»?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 61% ответили правильно

- 61% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

Следующий вопросОтветитьВопрос 2 из 10

Для каких из перечисленных групп организмов характерен личиночный тип развития?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 82% ответили правильно

- 82% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 3 из 10

С помощью какого временного органа организм матери обеспечивает необходимыми веществами организм зародыша во время внутриутробного развития?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 83% ответили правильно

- 83% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 4 из 10

Какое событие знаменует окончание эмбрионального периода?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 86% ответили правильно

- 86% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 5 из 10

Что такое онтогенез?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 71% ответили правильно

- 71% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 6 из 10

После стадии бластулы в онтогенезе организмов, которые размножаются половым путем, следует…

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 76% ответили правильно

- 76% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 7 из 10

Какой тип онтогенеза характерен для представителей вида человек разумный?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 82% ответили правильно

- 82% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 8 из 10

Отличительной особенностью жизненного цикла Цветковых (Покрытосеменных) Растений является…

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 65% ответили правильно

- 65% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 9 из 10

Онтогенез — это…

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 86% ответили правильно

- 86% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 10 из 10

Как называется первая стадия онтогенеза организмов, которые размножаются половым путем?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 55% ответили правильно

- 55% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

Ответить

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Иван Кунафин

10/10

Рейтинг теста

Средняя оценка: 3.8. Всего получено оценок: 1318.

А какую оценку получите вы? Чтобы узнать — пройдите тест.

Тест по биологии Онтогенез (9 класс) с ответами

Сложность: знаток.Последний раз тест пройден 18 часов назад.

Вопрос 1 из 10

Размножение — это

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 91% ответили правильно

- 91% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

Следующий вопросОтветитьВопрос 2 из 10

Гаметы — это

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 76% ответили правильно

- 76% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 3 из 10

Клетки тела человека содержат:

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 68% ответили правильно

- 68% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 4 из 10

Что происходит в интерфазе?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 69% ответили правильно

- 69% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 5 из 10

Как называется процесс удвоения хромосом?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 74% ответили правильно

- 74% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 6 из 10

Как называется процесс обмена участками гомологичных хромосом?

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 81% ответили правильно

- 81% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 7 из 10

Одинаковые хромосомы отца и матери называются:

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 71% ответили правильно

- 71% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 8 из 10

Онтогенез — это

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 84% ответили правильно

- 84% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 9 из 10

Кроссинговер — это

- Правильный ответ

- Неправильный ответ

- Вы и еще 81% ответили правильно

- 81% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

ОтветитьВопрос 10 из 10

Какая хромосома отвечает за пол будущего ребёнка — мальчика?

- Правильный ответ

- Вы и еще 61% ответили правильно

- 61% ответили правильно на этот вопрос

В вопросе ошибка?

Ответить

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Тест по биологии «Онтогенез» предназначен девятиклассникам, которым предстоит сдавать государственный экзамен по биологии. Вопросы, представленные в тесте, предлагают систематизировать и закрепить учебный материал по теме индивидуального развития организма. Задания теста позволяют проверить фундаментальные знания о процессах в человеческих клетках, о фазах эмбрионального развития.

Тестовые задания по биологии включают в себя 10 вопросов с 4 вариантами ответов, из которых нужно выбрать один правильный.

Тест «Онтогенез» (9 класс) с ответами – это замечательная возможность подготовиться к итоговому экзамену по предмету.

Рейтинг теста

Средняя оценка: 4.2. Всего получено оценок: 1062.

А какую оценку получите вы? Чтобы узнать — пройдите тест.

| 1. |

Основные понятия темы «Онтогенез»

Сложность: лёгкое |

1 |

| 2. |

Формирование органов из зародышевых листков

Сложность: лёгкое |

1 |

3.

|

Прямое и непрямое развитие Сложность: лёгкое | 1 |

| 4. |

Стадия дробления

Сложность: среднее |

2 |

5.

|

Гаструляция

Сложность: среднее |

2 |

| 6. |

Органогенез

Сложность: среднее |

2 |

7.

|

Постэмбриональное развитие

Сложность: сложное |

3 |

| 8. |

Непрямое развитие насекомых

Сложность: сложное |

3 |

9.

|

Этапы эмбрионального развития позвоночных

Сложность: сложное |

3 |

Проверочная работа по теме «Типы онтогенеза»

Проверочная работа

по теме

«Типы онтогенеза»

10 класс, УМК линии В.В.Пасечника

Подготовила:

Трефилова Раиса Поликарповна,

учитель биологии

МБОУ «Карагайская СОШ № 2»

Карагай – 2018

Проверочная работа

по теме «Типы онтогенеза»

Цель: проверка знаний по теме «Типы онтогенеза».

Задачи:

— Проверить знания учащихся о типах онтогенеза животных, — Выявить пробелы в знаниях учащихся по данной теме с последующей их коррекцией. — Отработать навыки оформления ответов в соответствии с требованиями ЕГЭ.

Проверочная работа может быть использована для текущего контроля знаний и умений обучающихся в 10 классе, а также для подготовки к ЕГЭ.

Деятельность учителя: подготовка карточек с заданиями, проверка ответов, составление плана коррекции ошибок. Данный материал входит в КИМы ЕГЭ, поэтому уделяется особое внимание.

Деятельность учащихся: ответ на вопросы, взаимопроверка в парах, сделать работу над ошибками.

Задания

1. Выберите правильный ответ:

Онтогенез – это процесс формирования…

А) класса,

Б) семейства,

В) индивидуального организма,

Г) таксономической группы царство

2. Онтогенез включает этапы:

Онтогенез включает этапы:

А) развитие взрослого организма, эмбриогенез.

Б) эмбриональный, постэмбриональный, старение и смерть.

В) эмбриогенез.

Г) эмбриональный, постэмбриональный, репродуктивный, старение и смерть.

3. Что из перечисленного обозначает превращение организма:

А) дробление.

Б) метаморфоз.

В) оплодотворение.

Г) дифференцировка тканей.

4. Выберите три правильных ответа из шести предложенных:

Личиночный онтогенез встречается у:

А) насекомых.

Б) млекопитающих.

В) рыб.

Г) птиц.

Д) земноводных.

Е) рептилий.

5. Для каких животных НЕ характерен яйцекладный тип онтогенеза?

А) лягушка.

Б) сетчатый питон.

В) галапогосская черепаха.

Г) галапогосский вьюрок.

6. Развитие комнатной мухи идёт по этапам:

А) взрослая муха – яйцо – личинка – куколка.

Б) взрослая муха – яйцо – куколка.

В) яйцо – личинка – куколка – муха.

Г) яйцо – личинка – муха.

7. Выберите три признака внутриутробного развития.

А) зародыш развивается в организме матери.

Б) яйцеклетка развивается в воде.

В) эмбрион прикреплён к плаценте.

Г) личинка питается другой пищей по сравнению со взрослым организмом.

Д) характерен для птиц.

Е) характерен для млекопитающих.

8. Соотнесите признаки с периодами онтогенеза. Ответ укажите в виде последовательности цифр.

ПРИЗНАКИ ПРИЗНАКИ ОНТОГЕНЕЗА

А) развитие зиготы.

1. Эмбриогенез

2. Постэмбриогенез

Б) репродуктивное развитие организма.

В) формирование систем органов.

Г) гаструляция.

Д) новорожденный ребёнок.

Е) старение организма.

9. Соотнесите признаки онтогенеза с типом онтогенеза:

Ответ укажите в виде последовательности цифр.

ПРИЗНАКИ ТИП ОНТОГЕНЕЗА

А) в яйце мало желтка.

1. Личиночный

2. Яйцекладный

3. Внутриутробный

Б) характерен для утконоса.

В) имеется плацента.

Г) личиночная стадия отсутствует.

Д) имеется полная цепочка превращений.

Е) В яйце много желтка.

10. Выберите правильную последовательность процессов онтогенеза у майского жука, начиная с яйца. Ответ укажите в виде последовательности цифр.

1) имаго.

2) личинка.

3) яйцо.

4) куколка.

Ответы:

1. В

2. Г

3. Б

4. АВД

5. А

6. В

7. АВЕ

8. 121122

9. 123212

10. 3241

Источники информации:

1. Власова З.А. Биология. Для поступающих в ВУЗы и подготовки к ЕГЭ — М.: АСТ, 2010

2. Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник. – 7 изд. М.: Дрофа, 2011.

Анализ онтогенетических траекторий: когда изменение размера или формы не является гетерохронией

Гетерохрония стала центральной организационной концепцией, связывающей развитие и эволюцию. К сожалению, стандартное определение гетерохронии — эволюционного изменения скорости или времени процессов развития — настолько широко, что применимо к любому случаю фенотипической эволюции. Напротив, стандартные классы гетерохронии точно описывают лишь небольшое подмножество возможных способов изменения онтогенеза.Я демонстрирую здесь, что номенклатура гетерохронии имеет смысл только тогда, когда есть единообразное изменение скорости или времени некоторого онтогенетического процесса без изменения внутренней структуры этого процесса. Учитывая две онтогенетические траектории, мы можем проверить это ограниченное определение гетерохронии, задав вопрос, накладывает ли равномерное растяжение или перемещение одной траектории по оси времени на другую траекторию. Если это так, то траектории связаны равномерным изменением скорости или сроков развития.Если нет, то в изучаемом онтогенетическом процессе произошли изменения. Я применяю эту технику к опубликованным данным по ископаемым Echinoids и к сравнению кривых роста человека и шимпанзе.

К сожалению, стандартное определение гетерохронии — эволюционного изменения скорости или времени процессов развития — настолько широко, что применимо к любому случаю фенотипической эволюции. Напротив, стандартные классы гетерохронии точно описывают лишь небольшое подмножество возможных способов изменения онтогенеза.Я демонстрирую здесь, что номенклатура гетерохронии имеет смысл только тогда, когда есть единообразное изменение скорости или времени некоторого онтогенетического процесса без изменения внутренней структуры этого процесса. Учитывая две онтогенетические траектории, мы можем проверить это ограниченное определение гетерохронии, задав вопрос, накладывает ли равномерное растяжение или перемещение одной траектории по оси времени на другую траекторию. Если это так, то траектории связаны равномерным изменением скорости или сроков развития.Если нет, то в изучаемом онтогенетическом процессе произошли изменения. Я применяю эту технику к опубликованным данным по ископаемым Echinoids и к сравнению кривых роста человека и шимпанзе. Что касается иглокожих, некоторые персонажи действительно демонстрируют гетерохронию (гиперморфоз), в то время как другие, которые ранее считались примерами гетерохронии, не выдерживают испытания — это означает, что их эволюция включала изменения в процессе развития, а не только скорость, с которой он протекал. . Анализ кривых роста человека и шимпанзе указывает на комбинацию неотении и последовательного гиперморфоза, двух процессов, которые ранее рассматривались как альтернативные объяснения различий между этими видами.

Что касается иглокожих, некоторые персонажи действительно демонстрируют гетерохронию (гиперморфоз), в то время как другие, которые ранее считались примерами гетерохронии, не выдерживают испытания — это означает, что их эволюция включала изменения в процессе развития, а не только скорость, с которой он протекал. . Анализ кривых роста человека и шимпанзе указывает на комбинацию неотении и последовательного гиперморфоза, двух процессов, которые ранее рассматривались как альтернативные объяснения различий между этими видами.

Фундаментальная проблема, стоящая перед систематиками и биологами-компараторами, состоит в том, чтобы решить, насколько разные два отдельных фенотипа. Несмотря на то, что существует ряд морфометрических методов для количественной оценки различий между фенотипами, эти методы в целом не решают вопроса, вызывающего наибольшую озабоченность, а именно: какие генетические изменения или изменения в развитии должны произойти, чтобы унаследовать конкретный фенотип потомка от его предка, и насколько легко происходят ли эти изменения в эволюции родословной? Разработка любой общей теории для решения этих вопросов потребует формализма для сравнения процессов развития и описания отношений между ними.Одним из многообещающих кандидатов на использование такого формализма была идея гетерохронии.

Эта идея обещает позволить нам сопоставить различия в траекториях роста, которые можно относительно легко измерить для существующих, а иногда и вымерших организмов, с различиями в процессах развития. Однако любая такая экстраполяция от образца к процессу требует большой осторожности. Ниже я утверждаю, что для того, чтобы концепция гетерохронии соответствовала поставленной задаче, мы должны сузить и уточнить ее определение, чтобы различные процессы не были объединены вместе, потому что мы ошибочно определяем их результирующие паттерны как сходные.

Гетерохрония обычно определяется как изменение относительного времени или скорости развития персонажа, которое сохраняется от предка к потомку (1–3). Большинство авторов сейчас признают шесть форм «чистой» гетерохронии [прогенез, гиперморфоз, неотения, ускорение, а также до и после смещения (4)], которые, как предполагается, соответствуют различным видам эволюционных преобразований в развитии. Хотя этот термин первоначально применялся на уровне всего организма, теперь он обычно применяется к любому процессу развития [часто предполагая, что он представляет собой причинную последовательность (5)], и разные признаки внутри организма могут демонстрировать разные типы гетерохронии.Используя это расширенное определение, гетерохрония может быть задействована даже в происхождении морфологических новшеств через перестройку индуктивных взаимодействий (6).

Это расширенное определение, однако, создает проблему: если гетерохрония определяется как изменение скорости или времени любого события развития, то трудно представить себе эволюционное изменение фенотипа, которое нельзя было бы сказать, что оно является результатом какой-либо формы. гетерохронии. Эта проблема была отмечена рядом авторов, некоторые из которых видят в ней потенциальный недостаток, связанный с тем фактом, что даже изменения, непосредственно не связанные с синхронизацией, могут иметь последствия, похожие на гетерохронию (7, 8).Другие, однако, считают это подразумевающим, что на самом деле нет другого способа изменить существующую структуру (3).

В этой статье я утверждаю, что традиционная номенклатура гетерохронии с ее дискретными категориями применима только к узкому набору случаев. Ниже я определю эти случаи и покажу, как их идентифицировать, сравнивая онтогенетические траектории. В конечном итоге сужение определения гетерохронии позволит нам лучше оценить биологические процессы, лежащие в основе как случаев, которые имеют место, так и случаев, которые не представляют какой-либо тип гетерохронии.

Онтогенетические траектории и виды гетерохронии

Де Бир (9) основывал свое обсуждение гетерохронии на наличии или отсутствии дискретных признаков в ювенильной и взрослой стадиях потомков по сравнению с их предками. Это, естественно, приводит к идентификации конечного числа различных типов гетерохронии. Гулд (1) продолжил эту традицию, отсортировав список Де Бир, отбросив некоторые типы и прояснив другие. Он также изменил характер обсуждения, определив гетерохронию в терминах непрерывных переменных, а именно размера и формы.

Модель «часов»Гулда определяет различные типы гетерохронии, определяя значения размера и формы на стандартизированной стадии развития у потомка по отношению к его предку. Alberch et al. (4) сделал следующий шаг, позволив размеру и форме непрерывно изменяться, представив онтогенез как путь через пространство фенотипа-времени. Этот путь, онтогенетическая траектория, явно рассматривает развитие как непрерывный динамический процесс во времени. Эти авторы были в основном заинтересованы в демонстрации того, что различные типы гетерохронии могут быть представлены и изучены в терминах онтогенетических траекторий.Хотя это очевидно верно, часто предполагаемое следствие, что любое изменение онтогенетической траектории может быть точно описано как некоторая комбинация шести «чистых» типов гетерохронии, — нет. Ниже я продемонстрирую, что номенклатура гетерохронии применима только к небольшому (хотя и потенциально важному) и четко определенному набору возможных изменений онтогенетической траектории.

Alberch et al. (4) отметил, что изучение онтогенетической траектории можно упростить, линеаризуя траекторию.После линеаризации траектория полностью определяется своими конечными точками, и различные типы гетерохронии могут быть определены как разные способы смещения этих конечных точек. Совсем недавно некоторые авторы (3) отказались от соглашения о линеаризации траектории и сосредоточились на изменениях в исходных и конечных точках любой кривой, наилучшим образом представляющей рассматриваемую функцию роста. Оперативный термин здесь — функция роста. Поскольку различные типы гетерохронии определяются как разные способы смещения конечных точек онтогенетической траектории, они не могут полностью описать эволюционное изменение онтогенеза, если один и тот же тип кривой не соединяет эти конечные точки.Ниже я проиллюстрирую, что значит сказать, что две кривые относятся к «одному типу», и обсудю, какие ограничения это накладывает на наше использование гетерохронных терминов.

Сначала я сосредоточусь на простых видах функций роста, рассмотренных Alberch et al. , описываемые автономными дифференциальными уравнениями первого порядка. Для такой системы действительно всегда можно найти трансформацию оси фенотипа, которая линеаризует любую конкретную траекторию. Загвоздка в том, что это не всегда одно и то же преобразование для любых двух траекторий.

В качестве примера рассмотрим гипотетический организм (или орган), который растет в соответствии с логистическим уравнением (рис. 1; φ может представлять любой фенотипический признак; в примере я буду использовать размер тела). Здесь скорость роста линейно падает, когда общий размер приближается к некоторому пределу. Две кривые на рис. 1 и являются результатом разных значений параметра скорости роста, r . На рис. 1 b показаны результаты применения того же линеаризирующего преобразования к кривым на рис.1 а . Здесь разницу между двумя кривыми можно ясно увидеть как разницу в наклонах линеаризованных функций. Это показывает, что это конкретное изменение полностью описывается сдвигом одной из конечных точек линеаризованной наследственной траектории.

Онтогенетические траектории гипотетического предка и его потомка. Обе кривые определяются логистическим уравнением с разными значениями r (см. Текст). ( a ) Непреобразованные траектории.( b ) Обе траектории после преобразования данных о размере с использованием логистического линеаризирующего преобразования (уравнение A6 ). Преобразование разделяет конечные точки траекторий, которые настолько близки, что в непреобразованном случае выглядят одинаковыми.

Напротив, на рисунке 2 показаны две траектории роста, которые, хотя и похожи, не могут быть линеаризованы с помощью одного и того же преобразования. Это проиллюстрировано на рис. 2 b , который показывает, что трансформация оси фенотипа, которая линеаризует наследственную траекторию, вносит отчетливый изгиб в потомковую траекторию.Что это может означать с биологической точки зрения, можно понять из сравнения функций, которые дали две кривые. Предком на рис. 2 является стандартная логистическая кривая (уравнение 1). Траектория потомка модифицируется так, что член обратной связи является нелинейным: разница между потомком и предком, следовательно, включает не только изменение скорости роста (хотя это является следствием), но и изменение правил, которые переводят общий размер в рост. показатель.

( a ) Траектория предков (сплошная линия), показывающая логистический рост (уравнение.1) и потомок (пунктирная линия), полученный в результате модифицированного уравнения роста (уравнение 2). ( b ) Те же две траектории, преобразованные в соответствии с уравнением. А6 . Обратите внимание, что преобразованная траектория потомка не является прямой линией.

Пример на рис. 1 представляет изменение, которое можно полностью описать на языке гетерохронии, этот случай является примером ускорения. Рис. 2, однако, показывает изменение онтогенеза, которое включает в себя нечто большее, чем просто изменение конечных точек наследственной траектории.Фактически, как мы видим из уравнения. 2, это связано с изменением самой структуры функции, генерирующей траекторию. Сопутствующее изменение скорости является следствием того факта, что любое изменение результата динамической системы должно включать изменение скорости, с которой что-то происходит. Определение изменения, такого как на рис. 2, как гетерохрония, равносильно тому, чтобы сделать этот термин синонимом термина морфологическая эволюция. Напротив, я утверждаю, что изменение, показанное на рис. 1, является примером биологически значимого подмножества фенотипических изменений, которое заслуживает названия и точно описывается терминологией гетерохронии.

Определение гетерохронии

Итак, при каких именно условиях может быть полезна номенклатура гетерохронии? Как указано в приведенных выше примерах и благодаря тому факту, что термины получены из сравнения линейных траекторий, одним достаточным условием является то, что две онтогенетические траектории линеаризуются с помощью одного и того же преобразования оси фенотипа. В Приложении показано, что это равносильно утверждению, что производная по времени одной функции является постоянной кратной производной по времени другой.Таким образом, гетерохрония — это равномерное изменение скорости или времени некоторого онтогенетического процесса без изменения природы биологических взаимодействий, происходящих внутри этого процесса.

Биологически это определение означает, что мы рассматриваем только изменения, которые ускоряют, замедляют или сдвигают какой-то процесс развития как единое целое. Математически это означает, что для двух траекторий φ 1 ( t ) и φ 2 ( t ) существует константа C , такая, что для каждого значения символа φ *, т.е. посещаются обеими траекториями. Хотя это обсуждение сосредоточено на одномерных системах, главный момент — разница между равномерным изменением масштаба и изменением формы функции роста — столь же актуален для многомерных сравнений (8), особенно если результаты сгруппированы в традиционные классы гетерохронии (10).

Это определение намного уже, чем просто «любое изменение во времени», но именно эта ограниченность делает его полезным. Используя это определение, сказать, что конкретное преобразование персонажа является примером «ускорения» или «неотении», — значит сказать что-то о том, как весь процесс роста этого персонажа в потомке связан с процессом его предка, а не только о том, как конечные точки изменены.

Конечно, мы могли применять эти термины лишь в небольшой части случаев.Однако вместо того, чтобы быть недостатком, это приводит к другому преимуществу узкого определения: утверждение, что что-то является случаем гетерохронии в соответствии с этим определением, естественно, приводит к поиску определенных видов биологических процессов, а именно тех, которые изменяют онтогенез персонажа. как единое целое. С другой стороны, неспособность удовлетворить это узкое определение гетерохронии предполагает, что в изучаемом нами онтогенетическом процессе произошли изменения.

Просто сказать, что что-то является особым случаем, не то же самое, что пометить это как неважное, и есть веские доказательства того, что существуют процессы развития, которые могут приводить к изменениям, которые соответствуют этому определению гетерохронии.К ним относятся эффекты гормоноподобных соединений (11), мутантов lin- в Caenorhabditis elegans (12) и исследования трансгенных мышей (13, 14).

Чтобы увидеть, как сужение определения гетерохронии заставляет нас интерпретировать данные по-разному, рассмотрим аллометрические траектории эоценовых эхиноид, показанные на рис. 3 (перерисовано из ссылки 15). Здесь два параметра формы нанесены на график в зависимости от размера тела. Сплошные линии представляют собой полиномы, наилучшим образом подходящие для данных (не нанесены на график), а пунктирные линии обозначают грубые очертания облаков точек данных.Обратите внимание, что мы не можем строго установить гетерохронность в этих примерах, потому что форма отображается в зависимости от размера тела, а не от времени. Тем не менее, мы все еще можем применять те же рассуждения, если мы внимательно указываем, что мы изучаем отношения между двумя символами, а не одним символом и временем.

Аллометрические траектории трех видов эоценовых ежей. Перерисовано из McKinney (15), который строит точки данных и вычисляет по ним наиболее подходящие полиномиальные кривые.Пунктирными линиями показаны приблизительные очертания реальных облаков точек данных. Расстояние между перипроктом и краем — это расстояние между анусом и краем теста. Перистом состоит из ротовой полости и окружающих структур.

На рис. 3 a траектории Oligopygus phelani и Oligopygus wetherbyi определенно кажутся лежащими вдоль одной и той же линии, которая почти линейна по значениям фенотипа, для которого они перекрываются с Oligopygus haldemani .Однако траектория O. haldemani явно не является линейной в этом регионе. Используя классическую гетерохронную номенклатуру, мы могли бы интерпретировать это как иллюстрацию того, что в отношении этого признака O. wetherbyi является гиперморфным по отношению к O. phelani и O. haldemani является неотеническим и пост-смещенным по отношению к другие (15).

Используя определение гетерохронии, представленное здесь, мы все же говорим, что O. wetherbyi гиперморфен O.phelani , поскольку та же функция роста, которая производит последнее, может производить первое, если ее просто расширить. O. haldemani , однако, демонстрирует совершенно другой вид функции роста. Вызов этой неотении означал бы, что процесс роста равномерно замедляется, хотя на самом деле должно было произойти какое-то изменение в способе изменения расстояния между перипроктом и краем по отношению к размеру тела, а не просто изменение скорости, с которой это происходило. . Один переход может быть достигнут путем изменения, которое повлияло на характер формы и размер тела как единое целое; другой, должно быть, по-разному повлиял на двух персонажей.

Рис. 3 b показывает траектории разных признаков у одних и тех же трех видов. И снова один из видов следует по траектории, которую нельзя линеаризовать вместе с траекторией двух других. В данном случае, однако, именно O. phelani демонстрирует иную картину роста. Хотя ни одна из этих траекторий не является полностью линейной, мы можем сказать, что обе они не могут быть линеаризованы по тому факту, что в диапазоне, в котором они перекрываются, одна выпуклая, а другая вогнутая.Однако не все траектории так легко сравнивать, поэтому мы ищем более простой способ идентифицировать случаи, которые соответствуют этому определению гетерохронии.

Сравнение траекторий

Линеаризация траекторий трудна и невозможна даже для немонотонных кривых. К счастью, существует более простой и более общий тест: если две траектории, φ 1 ( т ) и φ 2 ( т ), отличаются равномерным изменением скорости, как определено уравнением. 3, тогда существует некоторая константа, z , такая, что для каждого значения φ , посещаемого обеими траекториями, либо φ 2 ( t ) = φ 1 ( t + z ) или φ 2 ( t ) = φ 1 ( zt ).Это равносильно утверждению, что мы можем наложить одну траекторию на другую, просто сдвинув ее по оси времени или умножив каждое значение на оси времени на константу, чтобы линейно растянуть ее (рис. 4 a — c ). Обратите внимание, что траектории, которые представляют гиперморфоз или прогенез, уже наложены (хотя гиперморфоз является проблемной концепцией при работе с нелинейными траекториями, поскольку неясно, куда пойдет траектория, если позволить продолжить).Если мы можем одновременно линеаризовать две траектории, то они обязательно также удовлетворяют этому более общему критерию.

Сравнение траекторий. Примеры в a , b и c соответствуют шести традиционным типам гетерохронии. ( a ) Смещение по оси времени дает пост- и предварительное смещение. ( b ) Растяжение оси времени дает неотению и ускорение. ( c ) Гиперморфоз и прогенез.( d ) Оси времени и фенотипа растянуты (в одинаковой степени). Это могло бы произойти, если бы траектория состояла из множества небольших линейных сегментов, каждый из которых подвергся прогрессированию или гиперморфозу.

Такое определение гетерохронии заставляет нас уделять дополнительное внимание уровню организации, на которой изучаются персонажи. Например, рассмотрим характер φ, состоящий из двух частей, ϕ 1 и ϕ 2 (например, передняя конечность, состоящая из плечевой кости и комплекса лучевой / локтевой костей).Для простоты пусть каждый компонент растет экспоненциально с разной скоростью ( r 1 и r 2 ). Тогда, если r 1 или r 2 изменяются сами по себе, или если они изменяются в разной степени, то общее изменение φ не будет соответствовать критериям, обсужденным выше, и это изменение не будет называться гетерохронией. на уровне φ. Однако выполнение того же анализа с двумя частями выявило бы, что одна (или обе) из них претерпевают некоторую форму гетерохронии.

Ясно, что есть виды трансформаций, которые нельзя адекватно описать языком только гетерохронии. Однако это не означает, что прояснение значения традиционных терминов исключает другие виды эволюционных изменений. Фактически, он предлагает нам изучить их более внимательно.

Рис. 4 d показывает вид преобразования, который не входит в традиционную номенклатуру гетерохронии. Он явно связан с другими видами изменений, но не представляет собой единого единообразного изменения скорости или времени.Для траектории, состоящей из множества небольших линейных сегментов, преобразование на рис. 4 d соответствует одновременному увеличению периода роста или гиперморфоза каждого сегмента. Таким образом, это формализует то, что Макнамара (16) назвал «последовательным гиперморфозом». Наблюдение за такой закономерностью предполагает, что мы на самом деле смотрим на ряд отдельных процессов развития, расположенных последовательно.

В качестве последнего примера рассмотрим один из классических случаев, когда применяется номенклатура гетерохронии.МакКинни и Макнамара (3) утверждают, что связь между ростом человека и шимпанзе является скорее примером гиперморфоза, чем неотении, как обычно утверждается. Ши (17) привел аналогичный случай. На рис. 5 я сравниваю траектории роста человека и шимпанзе (18, 19), используя анализ, представленный выше. На самом деле две траектории могут почти перекрываться, но для этого требуются два разных преобразования: одно соответствует последовательному гиперморфозу, а другое — неотении. Это иллюстрирует ценность фактического проведения преобразований.Это также помогает объяснить, почему существуют разногласия относительно того, какой «вид» гетерохронии это представляет.

Траектории роста людей мужского пола (18) и шимпанзе ( Pan ) (19). Кривая «Преобразованный Pan », которая близко перекрывает кривую для человека, получается путем применения преобразований, показанных на рис. 4 b и d к траектории шимпанзе.

Наконец, если конкретный случай не проходит этот тест на гетерохронность, то, как он не проходит, может подсказать, где нам следует искать дальше.Представьте себе структуру, рост которой замедлен, так что она вступает в контакт с какой-либо другой структурой позже, чем это было бы в предке. Если этот новый контакт запускает новый набор взаимодействий, изменяя процесс развития нашего персонажа, тогда мы почти наверняка не сможем совмещать траектории предков и потомков. Рис. 6 показывает такой случай и применяет к нему тест преобразования, описанный выше. Хотя это сравнение приводит нас к тому, чтобы отвергнуть этот случай как пример чистой гетерохронии (на уровне всей траектории), оно также направляет наше внимание на конкретную точку, в которой новое взаимодействие становится важным.

( a ) Нисходящая (пунктирная) траектория является неотенической версией предковой (твердой) до точки, затем следует новой функции роста. Обратите внимание, что это не обнаруживается простым просмотром кривых. ( b ) Пунктирная линия — это изображение предка, растянутое вдоль оси времени, как на рис. 4 b . Сравнение этого с пунктирной кривой показывает точку, в которой потомок больше не является просто замедленной версией своего предка.

Любой, у кого есть здоровый страх чрезмерной номенклатуры, может заподозрить, что я собираюсь предложить несколько новых гетерохронных терминов. Не так. Предлагаемое мной определение гетерохронии переключает внимание с наименования категорий на сравнение траекторий. Приведенный выше анализ примера человек-шимпанзе может опустить все ссылки на гиперморфоз или неотению без потери какой-либо описательной силы.

Предлагаемое здесь ограниченное определение гетерохронии не противоречит определениям Гулда (1) и Alberch et al. (4). Фактически, он выводится путем определения условий, при которых традиционные термины действительно применимы к изучению непрерывных процессов развития. Концепция онтогенетической траектории изначально была разработана для облегчения изучения гетерохронии. Поскольку это так хорошо, часто не осознается, что эта концепция на самом деле допускает еще более широкий подход к эволюции развития. Многое можно извлечь из полного изучения формы онтогенетических траекторий, а не только конечных точек.Традиционные категории гетерохронии, вероятно, действительно представляют собой важное подмножество способов, которыми онтогенез может развиваться, но эту важность нельзя полностью понять, если мы тщательно не определим границы этого набора. Мы должны применять лексику гетерохронии, когда это уместно, но мы не должны позволять традиционным категориям мешать признанию того, что существует гораздо больше, чем шесть способов изменить размер и форму в онтогенезе и филогенезе.

Благодарности

Я благодарю Джона Боннера, Лео Басса, Рича Штрауса и Дэвида Уэйка за ценные комментарии к рукописи и идеям.Эта работа была поддержана Институтом фундаментальных научных исследований Миллера при Калифорнийском университете в Беркли, Калифорния, а также грантом Совета по исследованиям окружающей среды (Лондон) профессору Дж. Макглейду из Уорикского университета.

Приложение

Чтобы увидеть, что подразумевается, когда две траектории могут быть одновременно линеаризованы, рассмотрим онтогенетическую траекторию, описывающую фенотип (φ) как функцию времени ( t ) и удовлетворяющую дифференциальному уравнению, где p i постоянные параметры, которые в дальнейшем будут игнорироваться.Мы ищем функцию L (φ), такую, что L (φ) представляет собой прямую линию при построении графика в зависимости от времени. Следовательно, эта функция должна удовлетворять условию, где C 1 — постоянная величина. Расширение этого последнего уравнения дает подстановку уравнения. A1 в уравнение. A3 и переставляя, мы получаем, что после интегрирования дает где C 1 и C 2 — константы, которые для целей сравнения двух различных онтогенезов являются произвольными.

Таким образом, две разные траектории имеют одно и то же линеаризирующее преобразование, только если их производные [ω (φ)] отличаются, самое большее, на постоянный множитель, который будет поглощен значением C 1 в уравнении. А5 . Подставляя ω (φ) = r φ в уравнение. A5 и установка C 1 = r и C 2 = 0, дает L (φ) = ln (φ), стандартное преобразование для процесса экспоненциального роста.Подставляя ω (φ) = r φ (1 — φ) в уравнение. A5 с теми же константами дает линеаризирующую функцию для логистического уравнения, которое используется на рис. 1 и 2.

Сноски

↵ электронная почта: sean.rice {at} yale.edu.

Дж. Боннер, Принстонский университет, Принстон, Нью-Джерси

- Получено 16 августа 1996 г.

- Принято 2 декабря 1996 г.

- Copyright © 1997, Национальная академия наук США

Иерархический анализ онтогенетического времени для описания гетерохронии и таксономии стадий развития

Roux, N. et al. Стадия и нормальная таблица постэмбрионального развития рыбы-клоуна ( Amphiprion ocellaris ). Dev. Дин. 248 , 545–568. https://doi.org/10.1002/dvdy.46 (2019).

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

Паричи, Д. М., Элизондо, М. Р., Миллс, М. Г., Гордон, Т. Н. и Энгесзер, Р. Э. Нормальная таблица постэмбрионального развития рыбок данио: стадия на основе видимой снаружи анатомии живой рыбы. Dev. Дин. 238 , 2975–3015. https://doi.org/10.1002/dvdy.22113 (2009 г.).

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

Урхо, Л. Признаки личинок — какие они ?. Folia Zool. 51 , 161–186 (2002).

Google Scholar

Peáz, M. Экоморфологические закономерности и сальтация в раннем онтогенезе Salmonoidei. Folia Zool. 32 , 365–378 (1983).

Google Scholar

Нельсон, Дж. С., Гранде, Т. К. и Уилсон, М. В. Х. Рыбы мира 5-е изд. (Уайли, Хобокен, 2016).

Книга Google Scholar

Смит К. и Вуттон Р. Дж. Замечательное репродуктивное разнообразие костистых рыб. Рыба Рыба. 17 , 1208–1215.https://doi.org/10.1111/faf.12116 (2016).

Артикул Google Scholar

Телетчеа Ф. Репродуктивная биология костистых рыб. Роберт Дж. Вуттон и Карл Смит. Уайли Блэквелл, Чичестер, Западный Сассекс, Великобритания. 2014. Рецензия на книгу. Пер. Являюсь. Рыбы. Soc. 149 , 131 (2020).

Артикул Google Scholar

Kendall, A. W., Ahlstrom, E.Х. и Мозер, Х. Г. Ранние этапы жизни рыб и их характеры. В Онтогенез и систематика рыб (ред. Мозер, Х. Г. и др. ) 11–22 (Аллен Пресс, Лоуренс, 1984).

Google Scholar

Расс Т.С. Фазы и стадии онтогенеза костистых рыб. Zool. Ж. 25 , 137–148 (1946).

Google Scholar

Блакстер, Дж. Х. С. Развитие: яйца и личинки. In Fish Physiology III (ред. Хоар, У. С. и Рэндалл, Д. Дж.) 177–252 (Academic Press, Cambridge, 1969).

Google Scholar

Балон Э. К. Интервалы раннего развития рыб и их терминология (обзор и предложения). Вест. Ческ. Spol. Zool. 35 , 1–8 (1971).

Google Scholar

Балон, Э. К. Терминология интервалов в развитии рыб. J. Fish. Res. Доска Can. 32 , 1663–1670. https://doi.org/10.1139/f75-196 (1975).

Артикул Google Scholar

Ланге Н.О., Дмитриева Е.Н., Смирнова Е.Н., Пеньаз М. Методы изучения морфологических и экологических особенностей развития рыб в эмбриональном, личиночном и молодом периодах. В: Методы исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареала.Труды II конференции по изучению биологии и промысла рыб в районе, Вильнюс, 4–6 октября 1972 г. Академия наук Литовской ССР, Институт зоологии и паразитологии, Вильнюс 1972: 140–148 ( 1972 г.).

Снайдер Д. Э. Терминология для интервалов развития личинок рыб. В: Идентификация рыбных яиц и личинок Великих озер (ред. Бореман, Дж.) 41–58 (Труды семинара. U.S. Fish and Wildl. Serv., Natl.Бригада электростанции, 1976 г.).

Балон, Э. К. Эпигенез эпигенетика: развитие некоторых альтернативных представлений о раннем онтогенезе и эволюции рыб. Guelph Ichthyol. Rev. 1 , 1–48 (1990).

Google Scholar

Peňáz, M. Общие рамки онтогенеза рыб: обзор продолжающихся дебатов. Folia Zool. 50 , 241–256 (2001).

Google Scholar

Лауде В. Истоки и эволюция метаморфоза позвоночных. Curr. Биол. 21 , R726 – R737. https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.07.030 (2011).

CAS Статья PubMed Google Scholar

Хауг, Дж. Т. Почему термин «личинка» неоднозначен или что делает личинку ?. Acta. Zool. 101 , 167–188. https://doi.org/10.1111/azo.12283 (2020).

Артикул Google Scholar

Teletchea, F. & Fontaine, P. Особенности ранних стадий жизни у видов пресноводных рыб умеренного пояса: сравнение с морскими видами и значение для практики аквакультуры. Aquac. Res. 42 , 630–654. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2010.02656.x (2011).

Артикул Google Scholar

Teletchea, F. Систематика и аквакультура: что они могут принести друг другу ?. Дж.Life Sci. 10 , 240–244. https://doi.org/10.17265/1934-7391/2016.05.006 (2016).

Артикул Google Scholar

Teletchea, F. et al. STOREFISH: новая база данных, посвященная воспроизводству пресноводных костистых рыб умеренного пояса. Cybium 31 , 227–235 (2007).

Google Scholar

Маби, П.М. Интеграция эволюции и развития: необходимость биоинформатики в evo-DevO. Bioscience 56 , 301–309. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2006)56[301:IEADTNpting2.0.CO;2 (2006).

Артикул Google Scholar

Deans, A. R. et al. Пробираясь сквозь фенотипы. PLoS ONE 13 (1), e1002033. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002033 (2015).

CAS Статья Google Scholar

Вернебург, И. Стандартная система для изучения эмбрионов позвоночных. PLoS ONE 4 (6), e5887. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005887 (2009 г.).

ADS CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

Brandl, S.J. et al. Демографическая динамика мельчайших морских позвоночных способствует функционированию экосистемы коралловых рифов. Наука 364 , 1189–1192.https://doi.org/10.1126/science.aav3384 (2019).

ADS CAS Статья PubMed Google Scholar

Gove, J. M. et al. Пластмасса размером с жертву вторгается в питомники личинок рыб. Proc. Natl. Акад. Sci. США 116 , 24143–24149. https://doi.org/10.1073/pnas.1

6116 (2019).

CAS Статья PubMed Google Scholar

Фуиман, Л. А., Полинг, К. Р. и Хиггс, Д. М. Количественная оценка прогресса в развитии для сравнительных исследований личинок рыб. Copeia 602–611 , 1998. https://doi.org/10.2307/1447790 (1998).

Артикул Google Scholar

Альстром, Э. Х. и Болл, О. П. Описание яиц и личинок гнезда ( Trachurus simricus ), а также распределение и численность личинок в 1950 и 1951 годах. Рыба. Бык. США 56 , 209–245 (1954).

Google Scholar

Ричардс, У. Дж. Ранние стадии атлантических рыб: Руководство по идентификации для западной и центральной части Северной Атлантики, том I (CRC Press, Boca Raton, 2006).

Google Scholar

Минелли А. и Прадё Т. Теории развития в биологии — проблемы и перспективы.In К теории развития (стр. 1–14) (ред. Минелли, А. и Прадё, Т.) (Oxford University Press, Oxford, 2014). https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199671427.003.0001.

Google Scholar

Мочек А. П. К теории развития через теорию эволюции развития. In к теории развития (стр. 218–226) (ред. Минелли, А. и Прадё, Т.) (Oxford University Press, Oxford, 2014).https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199671427.003.0014.

Google Scholar

Hennig, W. Grundzüge einer Theorie der Phylogenetischen Systematik (Deutscher Zentralverlag, Berlin, 1950).

Google Scholar

Hennig, W. Phylogenetic Systematics (University of Illinois Press, Champaign, 1966).

Google Scholar

Ру Дж., Росикевич М. и Робинсон-Рехави М. Что и как сравнивать: сравнительная транскриптомика для Evo-Devo. J. Exp. Zool. (Mol. Dev. Evol.) 324B , 372–382. https://doi.org/10.1002/jez.b.22618 (2015).

CAS Статья Google Scholar

МакКинни М.Л. и Макнамара К.Дж. Гетерохрония: эволюция онтогенеза (Пленум Пресс, Нью-Йорк, 1991).

Книга Google Scholar

Нанн, К. Л. и Смит, К. К. Статистический анализ последовательностей развития: краниофациальная область у сумчатых и плацентарных млекопитающих. Am. Nat. 152 , 82–101. https://doi.org/10.1086/286151 (1998).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

Смит, К. К. Возвращение к гетерохронии: эволюция последовательностей развития. Biol. J. Linn. Soc. 73 , 169–186.https://doi.org/10.1006/bijl.2001.0535 (2001).

Артикул Google Scholar

Бининда-Эмондс, О. Р., Джеффри, Дж. Э., Коутс, М. И. и Ричардсон, М. К. От Геккеля к объединению событий: эволюция последовательностей развития. Theory Biosci. 121 , 297–320. https://doi.org/10.1007/s12064-002-0016-5 (2002).

Артикул Google Scholar

Germain, D. & Laurin, M. Эволюция последовательностей окостенения у саламандр и происхождения уроделей оценивается с помощью пар событий и новых методов. Evol. Dev. 11 , 170–190. https://doi.org/10.1111/j.1525-142X.2009.00318.x (2009 г.).

Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

Laurin, M. & Germain, D. Характеры развития в филогенетическом выводе и их информация об абсолютном времени. Syst. Биол. 60 , 630–644. https://doi.org/10.1093/sysbio/syr024 (2011 г.).

Артикул PubMed Google Scholar

Korwin-Kossakowski, M. Влияние температуры в эмбриональном периоде на рост и развитие личинок карпа Cyprinus carpio L. и белого амура Ctenopharyngodon idella (Val.): Теоретические и практические аспекты. Arch. Pol. Рыбы. 16 , 231–314.https://doi.org/10.2478/s10086-008-0020-6 (2008).

Артикул Google Scholar

Teletchea, F., Gardeur, J.-N., Kamler, E. & Fontaine, P. Зависимость диаметра ооцита и температуры инкубации от времени инкубации у видов пресноводных рыб умеренного климата. J. Fish Biol. 74 , 652–668. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2008.02160.x (2009).

CAS Статья PubMed Google Scholar

Шардо, Дж. Д. Сравнительная эмбриология костистых рыб. I. Развитие и постановка американского шада, Alosa sapidissima (Wilson, 1811). J. Morphol. 225 , 125–167. https://doi.org/10.1002/jmor.1052250202 (1995).

Артикул PubMed Google Scholar

Fuiman, L. A. Что онтогенез камбалы может рассказать нам о пелагическом и придонном образе жизни ?. J. Sea Res. 37 , 257–267.https://doi.org/10.1016/S1385-1101(97)00013-0 (1997).

ADS Статья Google Scholar

Fuiman, L.A. Вклад признаков развития в филогению рыб-катостомид, с комментариями по гетерохронии. Copeia 833–846 , 1985. https://doi.org/10.2307/1445231 (1985).

Артикул Google Scholar

Бротон, Д.А., Коллетт Б. Б. и Мак Кьюн А. Р. Гетерохрония в морфологии челюстей игольчатых рыб (Teleostei: Belonidae). Syst. Zool. 40 , 329–354. https://doi.org/10.2307/29

Артикул Google Scholar

Hempel, G. Ранняя история морских рыб. Стадия яйца (Вашингтонский университет, Сиэтл, 1979 г.).

Google Scholar

Камлер, Э. Онтогенез рыб, питающихся желтком: экологическая перспектива. Rev. Fish Biol. Рыбы. 12 , 79–103. https://doi.org/10.1023/A:1022603204337 (2002).

Артикул Google Scholar

Teletchea, F. & Fontaine, P. Сравнение стратегий ранних стадий жизни у 65 европейских видов пресноводных рыб: компромисс направлен на первое кормление личинок весной и в начале лета. Дж.Fish Biol. 77 , 257–278. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2010.02689.x (2010).

CAS Статья PubMed Google Scholar

Кампиньо, М. А. Метаморфозы костистости: роль гормона щитовидной железы. Фронт. Эндокринол. 10 , 383. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00383 (2019).

Артикул Google Scholar

Маби, П. М., Олмстед, К. Л. и Куббидж, К. С. Экспериментальное исследование внутривидовой изменчивости, времени развития и гетерохронии у рыб. Evolution 54 , 2091–2106. https://doi.org/10.1554/0014-3820(2000)054 [2091:AESOIV] 2.0.CO;2 (2000).

CAS Статья PubMed Google Scholar

Купец, Дж. Дж. Происхождение людей (World Scientific Publishing, Сингапур, 2009).

Книга Google Scholar

Kupiec, J. J. Lʼontophylogenèse. Evolution des Espèces et Développement de lʼIndividu. (Quae, 2012).

Roux, W. Der Kampf der Teile im Organismus (Wilhelm Engelmann, 1881).

Roux, W. La Lutte des Party dans l’Organisme . Trad. Française 2009 (Éditions Matériologiques, 2009).

Nelson, P. & Masel, J. Межклеточная конкуренция и неизбежность многоклеточного старения. Proc. Natl. Акад. Sci. США 114 , 12982–12987. https://doi.org/10.1073/pnas.1618854114 (2017).

CAS Статья PubMed Google Scholar

Виллиард, К. Рак: развивающаяся угроза. Природа 532 , 166–168. https://doi.org/10.1038/532166a (2016).

ADS CAS Статья PubMed Google Scholar

Тураджлик, С. и Свантон, К. Метастазирование как эволюционный процесс. Наука 352 , 169–175. https://doi.org/10.1126/science.aaf2784 (2016).

ADS CAS Статья PubMed Google Scholar

Enriquez-Navas, P. M. et al. Использование эволюционных принципов для продления контроля над опухолью в доклинических моделях рака груди. Sci. Пер. Med. 8 , 327ra24.https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aad7842 (2016).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

Grajzel, D., Derényi, I. & Szöllsi, G.J. Селективный порог, зависящий от размера компартмента, ограничивает накопление мутаций в иерархических тканях. Proc. Natl. Акад. Sci. США 117 , 1606–1611. https://doi.org/10.1073/pnas.14117 (2020).

CAS Статья PubMed Google Scholar

Fitch, W. M. Отличие гомологичных белков от аналогичных. Syst. Zool. 19 , 99–113. https://doi.org/10.2307/2412448 (1970).

CAS Статья PubMed Google Scholar

Zhao, Z. M. et al. Раннее и множественное происхождение метастатических клонов внутри первичных опухолей. Proc. Natl. Акад. Sci. США 113 , 2140–2145. https://doi.org/10.1073/pnas.1525677113 (2016).

ADS CAS Статья PubMed Google Scholar

Schmid-Siegert, E. et al. Низкое количество фиксированных соматических мутаций у дуба-долгожителя. Nat. Растения 3 (12), 926–929. https://doi.org/10.1038/s41477-017-0066-9 (2017).

Артикул PubMed Google Scholar

Farrell, J. A. et al. Одноклеточная реконструкция траекторий развития во время эмбриогенеза рыбок данио. Наука 360 , 979–986. https://doi.org/10.1126/science.aar3131 (2018).

CAS Статья Google Scholar

Wagner, D. E. et al. Одноклеточное картирование ландшафтов и линий экспрессии генов в эмбрионе рыбок данио. Наука 360 , 981–987. https://doi.org/10.1126 / science.aar4362 (2018).

ADS CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

Briggs, J. A. et al. Динамика экспрессии генов в эмбриогенезе позвоночных при одноклеточном разрешении. Наука 360 , 980. https://doi.org/10.1126/science.aar5780 (2018).

CAS Статья Google Scholar

Cao, C. et al. Комплексные линии одноклеточного транскриптома протопозвоночного. Природа 571 , 349–354. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1385-y (2019).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

Teletchea, F. et al. Сравнительный анализ репродуктивных признаков 65 видов пресноводных рыб: приложение к одомашниванию новых видов рыб. Rev. Fish Biol. Рыбы. 19 , 403–430 (2009).

Артикул Google Scholar

Peňáz, M., Wohlgemut, E., Hamáčková, J. & Kouřil, J. Ранний онтогенез линя, Tinca tinca (Linnaeus, 1758). I. Эмбриональный период. Folia Zool. 30 , 165–176 (1981).

Google Scholar

Peňáz, M., Wohlgemut, E., Hamáčková, J. & Kouřil, J. Ранний онтогенез линя, Tinca tinca (Linnaeus, 1758). II. Личиночный период. Folia Zool. 31 , 175–180 (1982).

Google Scholar

Peňáz, M. Раннее развитие хариуса Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758). Acta Sc. Nat. Брно. 9 , 1–35 (1975).

Google Scholar

Peňáz, M. & Prihoda, J. Воспроизведение и раннее развитие Hucho hucho . Acta Sc. Nat. Брно. 15 , 1–33 (1981).

Google Scholar

Крупка И. Раннее развитие усачей ( Barbus barbus (Linnaeus, 1758)). Práce Ústavu rybárstva a hydrobiologie 6 , 115–138 (1988).

Google Scholar

Teletchea, F., Laudet, V. & Hänni, C. Филогения Gadidae (sensu Svetovidov, 1948) на основе их морфологии и двух митохондриальных генов. Мол. Филогенет. Evol. 38 , 189–199. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2005.09.001 (2006).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

Chanet, B., Mondéjar-Fernandez, G. & Lecointre, G. Взаимоотношения плоских рыб пересмотрены на основе анатомических признаков. Cybium 44 , 9–18 (2020).

Google Scholar

Фаррис Дж. С. Информационное содержание филогенетической системы. Syst. Zool. 28 , 483–519. https://doi.org/10.2307/2412562 (1979).

ADS Статья Google Scholar

Фаррис, Дж. С. Логические основы филогенетического анализа. В: Достижения в кладистике: Материалы второго собрания Общества Вилли Хеннига (ред.Платник Н. и Функ В. А.) II, 7–36 (Columbia University Press, 1983).

Дарлу П. и Тасси П. Э. La Reconstruction Phylogénétique. Концепции и методы. (Éditions Matériologiques, 2019).

Своффорд, Д. Л. ПАУП *: Филогенетический анализ с использованием экономичности (* и других методов). версия 4.0 (Sinauer Associates, Inc., 2002).

Поиск

- Где угодно

Поиск Поиск

Расширенный поиск- Войти | регистр

- Подписка / продление

- Учреждения

- Индивидуальные подписки

- Индивидуальное продление

- Библиотекари

- Выплаты Пакет для Чикаго

- Полный цикл и охват содержимого

- Файлы KBART и RSS-каналы

- Разрешения и перепечатки

- Инициатива для развивающихся стран Чикаго

- Даты отправки и претензии

- Часто задаваемые вопросы библиотекарей

- и платежи

- О нас

- Публикуйте у нас

- Недавно приобретенные журналы

- Publish8 tners

- Подпишитесь на уведомления eTOC

- Пресс-релизы

- СМИ

- Книги издательства Чикагского университета

- Распределительный центр в Чикаго

- Чикагский университет

- Положения и условия

- Заявление об издательской этике

- Уведомление о конфиденциальности

- Доступность Chicago Journals

- Доступность университета

- Следуйте за нами на facebook

- Следуйте за нами в Twitter

- Свяжитесь с нами

- Медиа и рекламные запросы

- Открытый доступ в Чикаго

- Следуйте за нами на facebook

- Следуйте за нами в Twitter

границ | Новый метод непрерывной записи для раскрытия онтогенетического развития цикла сна-бодрствования у крыс

Введение

Онтогенетическая гипотеза сна, предложенная 50 лет назад, постулирует, что сон в раннем развитии важен для созревания основных функций мозга (1).Ежедневное количество сна является самым высоким на ранних этапах развития у нескольких видов (2–5), что способствует нормальному развитию мозга, что приводит к критическому поведению взрослых в отношении обучения, консолидации памяти, обработки эмоций и размножения видов (4, 6, 7). Исследования на людях показали, что нарушение сна в ранние периоды развития может иметь серьезные и долговременные последствия, такие как когнитивные проблемы, проблемы с вниманием и психосоциальные проблемы (8–10).

У всех изученных до сих пор видов измерения изменений сна в процессе развития являются фундаментальными способами определения того, какие области мозга наиболее восприимчивы к нарушениям сна в раннем возрасте.Электроэнцефалограмма сна (ЭЭГ) у людей и записи кортикальной ЭЭГ у животных предоставляют уникальные in vivo возможности для наблюдения региональных изменений мозговой активности в процессе созревания коры. У человека различные электрические паттерны, связанные с различными состояниями сна, начинают проявляться примерно в 28-недельном возрасте беременности. К 30 неделе беременности у младенца появляются паттерны ЭЭГ с быстрым движением глаз (REM) и без REM (NREM) (также называемые активным сном (AS) и спокойным сном (QS), соответственно), но не являются непрерывными. (11).Онтогенетические изменения сна у животных аналогичны таковым у человека (4, 12). Крыса является альтрициалом, рожденным в гораздо менее зрелом состоянии, чем люди, и ее корковая зрелость в течение первой постнатальной недели соответствует зрелости мозга молодого недоношенного человека (13–15). Таким образом, крысы являются хорошими моделями для изучения развития цикла сна-бодрствования и его ритмов ЭЭГ, поскольку более незрелые стадии этих процессов могут быть изучены в постнатальном периоде жизни, когда они более доступны экспериментально (16).

В недавних исследованиях состояния сна и бодрствования у крысят идентифицируют путем сочетания визуального наблюдения с измерениями мышечной активности и записями ЭЭГ (2, 17–20). Однако в большинстве этих исследований наблюдались и регистрировались с перерывами, что означает, что они не могут получать непрерывные записи в течение 24 часов и не могут детализировать драматические изменения и развитие циркадных ритмов в течение всего дня в раннем возрасте. Ограничения ранних методов периодической записи в значительной степени связаны с периодическим кормлением перед отлучением от груди и сохранением тепла во время длительной записи сна у щенков после отделения от матери.Чувствительность щенков к лимозу и неправильной температуре окружающей среды для записи легко приводит к значительным изменениям в характере сна и бодрствования (21, 22). Кроме того, обычные винты не подходят для использования в качестве электродов ЭЭГ для полисомнографической записи (ПСГ), которые имплантируются в череп новорожденной крысы и соединяются с относительно большой головной заглушкой, прикрепленной к небольшой поверхности черепа, которая является мягкой, хрупкой и быстрорастущей. Следовательно, необходимо изготавливать легкие и подходящие электроды ЭЭГ, которые могли бы эффективно регистрировать сигналы ЭЭГ от молодых щенков.

Недавно мы разработали новые подходы, в том числе систему кормления молоком для предварительно отъемных щенков, инкубатор с регулируемой температурой, два типа ЭЭГ-электродов и подходящую розетку в соответствии с возрастом щенка для непрерывного (24 часа в день ) Запись PSG, которая преодолевает указанные выше ограничения традиционных методов. Кроме того, мы проводили периодическую стимуляцию аногенитальной области и уход за предварительно отлученными от груди детенышами, чтобы вызвать мочеиспускание и дефекацию (процесс, обычно выполняемый кормящей матерью), и минимизировать стрессовую реакцию из-за материнской депривации (2 , 23, 24).Настоящее исследование подробно описывает новые методы регистрации ПСГ и предлагает онтогенетические особенности цикла сна-бодрствования у крыс от постнатального дня (P) 11 до P75.

Материалы и методы

Препараты для животных

Взрослые самцы и самки крыс Sprague-Dawley (возраст 6-8 недель, вес = 250 ± 35 г) были приобретены в Центре экспериментальных животных Университета Ланьчжоу (Ланьчжоу, Китайская Народная Республика). Самца с двумя крысами-самками помещали в пластиковую клетку (485 мм Д × 350 мм Ш × 225 мм В) для спаривания и содержали в автоматически контролируемой комнате в 12: 12-часовом цикле свет / темнота (свет на 8: 00–20: 00 ч, интенсивность освещения = 100 лк) при температуре окружающей среды (23 ± 1 ° C) и относительной влажности 50% при наличии пищи и воды ad libitum .Процедуру спаривания повторяли в последующие дни до спаривания и подтверждали на основании образования вагинальной пробки (мониторинг проводился каждое утро). Беременных крыс отдельно помещали в клетки и проверяли дважды в день до рождения. День рождения определялся как P0, и 10 детенышей из помета обычно содержались в их матке, и их поведение контролировалось инфракрасной видеокамерой. В этом исследовании было использовано 19 беременных крыс, а 89 потомков были успешно использованы для регистрации состояний сна и бодрствования.За всеми животными ухаживали, и эксперименты проводились в соответствии с Руководством по уходу и использованию лабораторных животных Национальных институтов здравоохранения (редакция 2011 г.). Протокол эксперимента был одобрен этическим комитетом Университета Ланьчжоу (номер разрешения: SCXK Gan 2018–0002, Ланьчжоу, Китайская Народная Республика). Были приложены все возможные усилия, чтобы уменьшить количество используемых животных и причинить им дискомфорт.

Электроды ЭЭГ и ЭМГ и их имплантация

Для того, чтобы эффективно регистрировать сигналы ЭЭГ и электромиограммы (ЭМГ), а также уменьшить вес электродов, которые носят детеныши, использовались два типа электродов ЭЭГ, соответственно, для детенышей ≤P16 и ≥P17.Для детенышей ≤P16 4 позолоченных штифта (верхняя часть штифта = 0,5 × 0,5 мм), служивших электродами ЭЭГ, были собраны на 6-контактном постаменте (весом = 0,3 г). Как показано на рисунке 1А, интервал между левым и правым штифтами и между передним и задним штифтами соответственно составляет 2,54 и 5,08 мм. Для щенков ≥P17 4 позолоченных винта (диаметр = 1 мм), служивших электродами ЭЭГ, были соединены с изолированными посеребренными медными проводами и припаяны к 6-контактному гнезду пьедестала (рис. 1E). Один конец пары серебряных проволок диаметром 25 мм (диаметр = 0.5 мм), изолированного фторированным этиленпропиленом, подвергали воздействию 5 мм, а затем закручивали в петлю и заполняли припоем оловом, служившим электродами ЭМГ, а другой конец был припаян к гнезду пьедестала (рис. 1A). Наконец, открытые места сварки были покрыты и изолированы термоплавким клеем для предотвращения возможной проводимости электричества от соседних проводов, вызванного операцией. Перед имплантацией электродов ЭЭГ и ЭМГ с помощью цифрового мультиметра проверялась электрическая непрерывность между электродами и выводами гнезда пьедестала.

Рисунок 1 . Схема, показывающая имплантацию двух типов электродов ЭЭГ и ЭМГ с или без катетера для кормления грудью, соответственно, детенышам ≤P16 (A – D) и ≥P17 (E – H) . Для детенышей ≤P16 4 позолоченных штифта (A) в качестве электродов ЭЭГ были имплантированы напрямую через череп для сокращения твердой мозговой оболочки ( B , места имплантации показаны красными точками на вставке) и 2 серебряные петли, заполненные оловом. поскольку электроды ЭМГ вводили в затылочные мышцы.Металлический катетер для кормления молока (C), , соединенный с полиэтиленовой трубкой (D) , был помещен вдоль левого угла диафрагмы в сторону ротовой полости. Для детенышей ≥P17 4 позолоченных винта в качестве электродов ЭЭГ (E) были вкручены через череп в твердую мозговую оболочку (F , места завинчивания показаны красными точками на вставке) и пара серебряных петель в качестве электродов ЭМГ была вставляется в затылочные мышцы. (G, H) Соответственно, показаны вид сбоку и сверху на пробку, хронически прикрепленную к черепу с помощью стоматологического цемента.Зеленая и синяя точки на вставке (B, F) соответственно показывают брегму и лямбду.

Под анестезией изофлураном (1%, скорость потока 0,4 л / мин; R510-22, RWD Life science Co. Ltd, Шэньчжэнь, Китай) детенышей подготовили к асептической операции и поместили в стереотаксическую рамку SR-6R ( Нарисиге, Токио, Япония) на теплогенераторе (37 ° C, ThermoStar, 69020, Life science Co. Ltd., Шэньчжэнь, КНР). Электроды ЭЭГ с четырьмя штифтами вводились непосредственно на твердую мозговую оболочку через две пары отверстий черепа, которые соответствуют промежутку между 4 штифтами и располагались, соответственно, во фронтальной (1.27 мм латеральнее и 1 мм кпереди от брегмы) и теменной (1,27 мм латеральнее средней линии и 4,08 мм кзади от брегмы) коры (рис. 1B). Четыре позолоченных винта. Электроды ЭЭГ были прикручены через одинаковые координаты черепа к твердой мозговой оболочке (рис. 1F). Электроды ЭМГ вводили с двух сторон в затылочные мышцы. Гнездо постамента было хронически прикреплено к черепу с помощью зубного цемента (Рисунки 1C, G).

Питающий катетер и его установка

На основании наших изученных экспериментов и предыдущего отчета (25), детеныши ≤P16 должны быть лактированы для получения адекватного питания.Катетер для питания был изготовлен из трубки из нержавеющей стали (внутренний диаметр = 0,5 мм, длина = 31 мм), один конец которой был тупым для введения в полость рта, а другой конец был соединен с гибкой трубкой из полиэтилена для накачки. молоко.

Под анестезией оральный конец питающего катетера одновременно вводили вдоль левого угла диафрагмы в ипсилатеральную полость рта возле слизистой оболочки щеки на 2 мм после имплантации электродов ЭЭГ и ЭМГ. Остальная часть питающего катетера была изогнута по кривизне черепа, а конец, соединенный с полиэтиленовой трубкой, был достигнут и зафиксирован зубным цементом к передней части гнезда пьедестала (рисунки 1C, D).

Уход за молодыми щенками после операции

После операции детенышей поодиночке поместили в инкубатор с регулируемой температурой и кормили молоком в звукопоглощающей, вентилируемой и электрически изолированной камере для записи сна, и давали им возможность восстановиться в течение 36 часов (Рисунки 2A, B). . Инкубатор (300 мм Д × 300 мм Ш × 400 мм В) изготовлен из акрила, а его базовая часть была погружена в водяную баню с регулируемой температурой. Во время восстановления и записи сна-бодрствования детенышей помещали на подгузник, закрывающий дно инкубатора.Температурная среда контролировалась датчиком температуры, который автоматически включал и выключал водонагреватель (рисунки 2A, C), и он был установлен возрастом P9-P20 (таблица 1) на основе наших исследовательских исследований и предыдущих отчетов (24, 26, 27).

Рисунок 2 . Экспериментальная установка. (A) Построение иллюстрации показывает состояния сна и бодрствования, а также настройки регистрации и анализа поведения для свободно движущихся детенышей крыс. Щенков содержали в инкубаторе с регулируемой температурой, в котором температура окружающей среды устанавливалась в соответствии с их возрастом и контролировалась датчиком температуры, который автоматически включал и выключал калорифер (B) , а также их поведением в 12:12 Темный цикл в камере записи сна отслеживался с помощью инфракрасной камеры и сохранялся с помощью видеомагнитофона (черная линия).Детенышей ≤P16 кормили один раз в час с помощью системы кормления молоком, которая состояла из программируемого инфузионного насоса и смежной ПЭ-трубки, соединенной с катетером для кормления (C) . Щенки ≥P17 свободно получали корм для крыс, молоко или воду. Сигналы ЭЭГ и ЭМГ передавались через гибкий кабель, соединенный контактным кольцом с усилителем, оцифровывались с помощью аналого-цифрового преобразователя, сохранялись и анализировались с помощью скриптов Spike 2 (CED, UK), установленных на ПК (синяя линия).

Таблица 1 .Параметры молочного настоя и температура окружающей среды устанавливаются для каждого возраста.