| / Сочинения / Гумилев Н.С. / Разное / Творчество поэта Серебряного века Николая Гумилева Одним из самых ярких поэтов “серебряного века” был Николай Гумилев. Он вошел в русскую литературу как ученик Валерия Брюсова, поэта-символиста. Однако подлинным его учителем в ранние годы был другой поэт — Иннокентий Анненский. Он был его учителем и в буквальном смысле слова — директором Царскосельской гимназии, в которой учился Гумилев. Много стихотворений Гумилев посвятил теме любви. Главная героиня его любовной лирики может принимать различные облики — и сказочной принцессы, и фантастической египетской царицы, и легендарной возлюбленной Данте — Беатриче, и Маргариты из “Фауста” Гете. Особенное место в его поэзии занимают стихотворения, посвященные Анне Ахматовой, с которой поэта связывали сложные, неровные отношения, сами по себе достойные романного сюжета (“Из логова змиева”, “Она”, “Укротитель зверей” и др.). Поздние стихотворения Гумилева отличает пристрастие поэта к философским темам. Он жил в то время в голодном и страшном Петрограде, занимался активнейшей работой по собиранию литературных сил, создавал студии для молодых поэтов, был их кумиром и наставником. И в это же время Гумилев создает свои лучшие стихи, наполненные раздумьями о человеческой жизни, о судьбе России, о предназначении поэта (“Память”, “Шестое чувство”, “Заблудившийся трамвай”, “Пьяный дервиш”, “Мои читатели”). Поэзия Гумилева более зрительная, чем слуховая, ей не свойственна, скажем, есенинская напевность, ей свойственны необычайная яркость, многоцветие, сила лирического напора. В оный день, когда над миром новым В этом стихотворении автор размышляет о природе слова. Он противопоставляет два пути познания мира: логический, необходимый для повседневной жизни, для практических целей, — выражением его является “умное число”, и высший, Божественный путь, воплощенный в слове. / Сочинения / Гумилев Н.С. / Разное / Творчество поэта Серебряного века Николая Гумилева | Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре. 100% гарантии от повторения! |

www.litra.ru

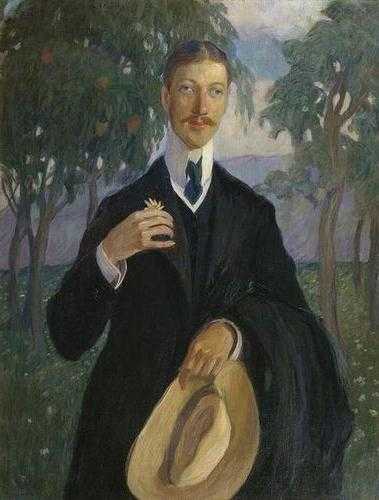

биография. Творчество, годы жизни, фото

Гумилев Николай Степанович родился в 1886 году в Кронштадте. Его отец был морским врачом. Все свое детство Николай Гумилев, фото которого будет представлено ниже, провел в Царском Селе. Образование он получил в гимназиях Тифлиса и Петербурга. Свои первые стихи поэт Гумилев Николай написал в двенадцать лет. Впервые его произведение было напечатано в издании «Тифлисский листок», когда мальчику было 16 лет.

Николай Гумилев. Биография

К осени 1903 года семья вернулась в Царское Село. Там будущий поэт заканчивает обучение в гимназии, директором которой был Анненский. Переломным моментом в жизни Коли стало знакомство с произведениями символистов и философией Ницше. В том же 1903 году будущий поэт знакомится с гимназисткой Горенко (впоследствии Ахматовой). После окончания гимназии, в 1906-м, Николай Гумилев, биография которого будет весьма наполнена событиями в последующие годы, уезжает в Париж. Во Франции он посещает лекции и знакомится с представителями литературно-художественной среды.

Жизнь после окончания гимназии

Сборник «Путь конквистадоров» стал первым печатным собранием, которое выпустил Гумилев Николай. Творчество поэта на ранних этапах представляло собой в некотором роде «сборник ранних опытов», в котором, тем не менее, была уже найдена своя собственная интонация, прослеживался образ мужественного, лирического героя, одинокого завоевателя. Находясь впоследствии во Франции, он предпринимает попытку издать журнал «Сириус». В номерах (первых трех) поэт печатается под псевдонимом Анатолий Грант и под своим именем – Николай Гумилев. Биография поэта в последующие годы представляет особый интерес. Следует сказать, что, будучи в Париже, он отправлял корреспонденции в разные издания: газеты «Русь», «Раннее утро», журнал «Весы».

Зрелый период

В 1908 году вышел его второй сборник, произведения в котором были посвящены Горенко («Романтические стихи»). С него и начался зрелый период в творчестве поэта. Брюсов, похваливший первую книгу автора, констатировал не без удовольствия, что не ошибся в прогнозах. «Романтические стихи» стали более интересны по своей форме, красивы и изящны. К весне 1908 года Гумилев вернулся на родину. В России он заводит знакомства с представителями литературного света Петербурга, начинает выступать постоянным критиком в газетном издании «Речь». Позднее в нем же Гумилев начинает печатать свои произведения.

После поездки на Восток

Первое путешествие в Египет состоялось осенью 1908 года. После этого Гумилев поступил на юридический факультет в столичном университете, а впоследствии перевелся на историко-филологический. С 1909-го он начинает активную деятельность в качестве одного из организаторов журнала «Аполлон». В этом издании до 1917 года поэт будет печатать переводы и стихи, а также вести одну из рубрик. Достаточно ярко Гумилев в своих рецензиях освещает литературный процесс первого десятилетия 20-го века. В конце 1909 года он уезжает на несколько месяцев в Абиссинию, а по возвращении оттуда издает книгу «Жемчуга».

Жизнь с 1911 года

Осенью 1911 года был сформирован «Цех поэтов», который манифестировал собственную автономию от символизма, создавая свою эстетическую программу. «Блудный сын» Гумилева считался первой акмеистической поэмой. Она была включена в сборник 1912 года «Чужое небо». К тому времени за литератором уже прочно утвердилась репутация «синдика», «мастера», одного из наиболее значительных из современных поэтов. В 1913 году Гумилев отправился на полгода в Африку. В начале Первой мировой поэт уходит добровольцем на фронт. В 1915 году были опубликованы «Записки кавалериста», сборник «Колчан». В этот же период издаются его печатные произведения «Гондла», «Дитя Аллаха». Однако его патриотические порывы вскоре проходят, и в одном из частных писем он признается в том, что для него искусство стоит выше и Африки, и войны. В 1918 году Гумилев добивается своей отправки в составе гусарского полка в экспедиционный корпус , но задерживается в Лондоне и Париже до весны. Вернувшись в том же году в Россию, литератор начинает работу в качестве переводчика, готовит эпос о Гильгамеше, стихи английских и французских поэтов для «Всемирной литературы». Книга «Огненный столп» стала последней, которую выпустил Николай Гумилев. Биография поэта завершилась арестом и расстрелом в 1921 году.

Краткая характеристика произведений

Гумилев вошел в отечественную литературу в качестве ученика поэта-символиста Валерия Брюсова. Однако следует отметить, что действительным его учителем стал Иннокентий Анненский. Этот поэт был, кроме всего прочего, директором одной из гимназий (в Царском Селе), в которой обучался Гумилев. Основной темой его произведений стала идея о мужественном преодолении. Герой Гумилева – сильный духом, отважный человек. С течением времени, однако, в его поэзии экзотики становится меньше. При этом пристрастие автора к необычной и сильной личности остается. Гумилев считает, что подобного рода люди не предназначены для повседневной, будничной жизни. И сам себя он считает таким же. Достаточно много и часто размышляя о собственной смерти, автор неизменно представляет ее в ореоле геройства:

И умру я не на постели

При нотариусе и враче,

А в какой-нибудь дикой щели,

Утонувшей в густом плюще.

Любовь и философия в поздних стихах

Достаточно много своих произведений Гумилев посвятил чувствам. Его героиня в любовной лирике принимает совершенно разные облики. Она может быть принцессой из сказки, легендарной возлюбленной известного Данте, фантастической египетской царицей. Отдельной линией проходят сквозь его творчество стихотворения к Ахматовой. С ней были связаны достаточно неровные, сложные отношения, достойные сами по себе романного сюжета («Она», «Из логова змиева», «Укротитель зверей» и проч.). Поздняя поэзия Гумилева отражает пристрастие автора к философским темам. В то время, проживая в страшном и голодном Петрограде, поэт вел активную деятельность по созданию студий для молодых авторов, являясь для них в некотором роде кумиром и учителем. В тот период из-под пера Гумилева вышли одни из лучших его произведений, пронизанные рассуждениями о судьбе России, человеческой жизни, предназначении («Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство», «Память», «Мои читатели» и прочие).

fb.ru

Николай Гумилев: краткая биография и творчество поэта / Гумилев Н.С.

Николай Степанович Гумилев — поэт (15.4.(3.4.) 1886 Кронштадт — 24.8.1921 Петроград). Родился в семье морского врача. Николай Степанович рос в Царском Селе, с 1895 года — в Санкт-Петербурге. Начал писать стихи в 12 лет, публиковался в 1902; в 1903 поступил в царскосельскую гимназию, директором которой был И. Анненский, оказавший на него влияние как поэт. В 1907-14 гг. Гумилев Николай изучал филологию в Париже и Санкт-Петербурге. В то же время он много путешествовал, побывал в том числе в Италии, в Африке и на Ближнем Востоке. С 1910 по 1918 гг. он был женат на Анне Ахматовой (дружба с 1903, разрыв — 1913), которая вместе с Осипом Мандельштамом входила в литературную группу «Цех поэтов», основанную Гумилевым в 1911 и объединявшую акмеистов.

В 1914 году Николай Гумилев отправился добровольцем на фронт и воевал до 1917 (получив награду — Георгиевский крест), после чего служил в Париже в штабе Русского экспедиционного корпуса. В начале 1918 году Николай Степанович через Лондон и Мурманск пробрался назад в Россию.

В Петрограде М. Горький привлек его к работе в редколлегию издательства «Всемирная литература». Гумилев читал доклады в различных организациях: Пролеткульте, Доме искусств, Институте живого слова и др. В 1918 году он издал в России свой шестой по счету сборник лирики «Африканская поэма» и тогда же стихотворные переводы с китайского. В 1919 году вышел из печати его перевод эпоса «Гильгамеш».

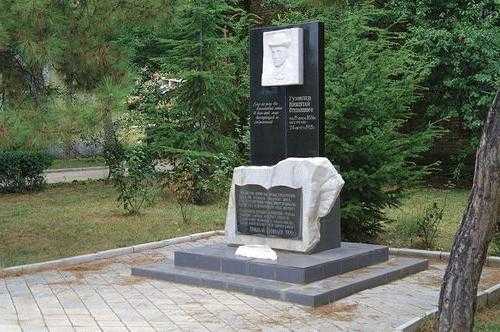

Гумилев, который не скрывал своего отрицательного отношения к большевистскому строю в России, был 3.8.1921 арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, за недоносительство и 24.8.1921 приговорен к смерти. До 1923 года еще выходили из печати отдельные сборники его стихотворений и прозы, с 1938 его имя вычеркнуто из советской литературы. Начиная с 60-х гг., имя Николая Гумилева иногда упоминается в СССР.

Только в 1986 году произошла его литературная реабилитация (см. журнал «Огонек», №17 и 36, 1986) и включение в признанную в СССР русскую литературу. С 1988 его произведения регулярно печатаются в Советском Союзе. 20.9.1991 он был юридически реабилитирован («Известия», 1991, 21.9.).

Николай Гумилев был казнен в первые же годы советской власти, поэтому основное его творчество относится к дореволюционному периоду, оно по преимуществу носит лирический характер. Ранний сборник этого поэта «Жемчуга» (1910) охватывает обширнейшую тематику: от американской экзотики и классической мифологии до христианства в Европе. Его более поздние сборники, например, « Костер» (1918), «Огненный столп» (1921) и «Шатер» (1921) свидетельствуют об обращении автора к проблемам духовного порядка: смерть, перевоплощение, включенность земного в трансцендентальное. Николай Гумилев писал также прозу и пьесы: 6 драм неоромантического характера; он завоевал репутацию самого значительного теоретика акмеизма и литературного критика. Творческая активность Гумилева, впечатления от путешествий — все это нашло отражение в широкой тематике его лирики, испытавшей влияние западноевропейской поэзии; здесь сочетаются географическая и временная перспектива, элементы легенды, религии, неоромантизма и трезвого реализма (особенно это относится к «Запискам кавалериста«, 1915-16), а также миф о сильном человеке. В поэзии Николай Гумилев ищет ясности и строгости, что типично для протеста акмеистов против чрезмерной образности языка у символистов; однако он во многом всегда оставался символистам близок. Николай Степанович смотрел на поэзию как на ремесло; это особенно ярко проявлялось в том, какое большое значение он придавал технике стихосложения. Поэзия Гумилева «… вся насыщена, иногда перенасыщена красками, образами, звуками» (Н. Оцуп).

Источник: В. Казак. Лексикон русской литературы XX века — М.: РИК «Культура», 1996

classlit.ru

Творчество Гумилева | Инфошкола

Николай ГУМИЛЕВ (1886—1921)

- Детство и юность Гумилева.

- Раннее творчество Гумилева.

- Путешествия в творчестве Гумилева.

- Гумилев и Ахматова.

- Любовная лирика Гумилева.

- Философская лирика Гумилева.

- Гумилев и Первая Мировая война.

- Война в творчестве Гумилева.

- Тема России в творчестве Гумилева.

- Драматургия Гумилева.

- Гумилев и революция.

- Библейские мотивы в лирике Гумилева.

- Арест и расстрел Гумилева.

Наследие Н. С. Гумилева, поэта редкой индивидуальности, лишь недавно, после долгих лет забвения, пришло к читателю. Его поэзия привлекает новизной и остротой чувств, взволнованной мыслью, графической четкостью и строгостью стихотворного рисунка.

- Детство и юность Гумилева.

Николай Степанович Гумилев родился 3(15) апреля 1886 года в Кронштадте в семье морского врача. Вскоре отец его вышел в отставку, и семья переехала в Царское Село. Здесь в 1903 году Гумилев поступает в 7-й класс гимназии, директором которой был замечательный поэт и педагог И. Ф. Анненский, оказавший огромное влияние на своего ученика. О роли И. Анненского в его судьбе Гумилев писал в стихотворений 1906 года «Памяти Анненского»:

К таким нежданным и певучим бредням,

Зовя с собой умы людей,

Был Иннокентий Анненский последним

Из царскосельских лебедей.

После окончания гимназии Гумилев уехал в Париж, где слушал лекции по французской литературе в Сорбоннском университете, изучал живопись. Возвратившись в мае 1908 года в Россию, Гумилев целиком отдается творческой работе, проявив себя как выдающийся поэт и критик, теоретик стиха, автор широко известной ныне книги художественной критики «Письма о русской поэзии».

2. Раннее творчество Гумилева.

Писать стихи Гумилев начал еще в гимназическом возрасте. В 1905 году 19-летний поэт выпускает свой первый сборник — «Путь конквистадоров». Вскоре, в 1908 году, последовал и второй — «Романтические цветы», а затем и третий — «Жемчуга» (1910), принесший ему широкую известность.

В самом начале творческого пути Н. Гумилев примыкал к младосимволистам. Однако достаточно рано разочаровался в этом течении и стал основателем акмеизма. При этом он продолжал относиться к символистам с должным почтением, как к достойным учителям и предшественникам, виртуозам художественной формы. В 1913 году в одной из своих программных статей «Наследие символизма и акмеизм» Гумилев, констатируя, что «символизм закончил свой круг развития и теперь падает», добавлял при этом: «Символизм был достойным отцом».

В ранних стихотворениях Гумилева господствует апология волевого начала, романтизированные представления о сильной личности, которая решительно утверждает себя в борьбе с врагами («Помпей у пиратов»), в тропических странах, в Африке и Южной Америке.

Герои этих произведений — властные, жестокие, но и мужественные, хотя и бездушные завоеватели, конквистадоры, открыватели новых земель, каждый из которых в минуту опасности, колебаний и сомнений

Или, бунт на боргу обнаружив,

Из-за пояса рвет пистолет,

Так, что сыпется золото с кружев,

С розоватых брабантских манжет.

Процитированные строки взяты из баллады «Капитаны», вошедшей в сборник «Жемчуга». Они очень ярко характеризуют поэтические симпатии Гумилева к людям подобного типа,

Чья не пылью затерянных хартий —

Солью моря пропитана грудь,

Кто иглой на разорванной карте

Отмечает свой дерзостный путь.

Свежий ветер настоящего искусства наполняет «паруса» подобных стихотворений, безусловно, связанных с романтической традицией Киплинга и Стивенсона.

3. Путешествия в творчестве Гумилева.

Гумилев много путешествовал. Добровольный скиталец и пилигрим, он исколесил и исходил тысячи верст, побывал в непроходимых джунглях Центральной Африки, изнывал от жажды в песках Сахары, увязал в болотах Северной Абиссинии, прикасался руками к развалинам Междуречья… И не случайно экзотика стала не только темой стихотворений Гумилева: ею пропитан сам стиль его произведений. Музой Дальних Странствий называл он свою поэзию, и верность ей сохранил до конца дней. При всем многообразии тематики и философской глубины позднего Гумилева, стихи о его путешествиях и странствиях бросают совершенно особый отсвет на все творчество.

Ведущее место в ранней поэзии Гумилева занимает африканская тема. Стихи об Африке, такой далекой и загадочной в представлении читателей начала века, придавали особое своеобразие творчеству Гумилева. Африканские стихи поэта — дань его глубокой любви к этому континенту и его людям. Африка в его поэзии овеяна романтикой и полна притягательной силы: «Сердце Африки пенья полно и пыланья» («Нигер»). Это колдовская страна, полная очарования и неожиданностей («Абиссиния», «Красное море», «Африканская ночь» и др.).

Оглушенная ревом и топотом,

Облаченная в пламя и дымы,

О тебе, моя Африка, шепотом

В небесах говорят серафимы.

Можно только восхищаться любовью русского поэта-путешественника к этому континенту. Он посещал Африку как настоящий друг и исследователь-этнограф. Не случайно в далекой Эфиопии до сих пор хранят добрую память о Н. Гумилеве.

Прославляя открывателей и завоевателей дальних земель, поэт не уходил от изображения судеб покоряемых ими народов. Таково, например, стихотворение «Невольничья» (1911), в котором рабы-невольники мечтают пронзить ножом тело угнетателя-европейца. В стихотворении «Египет» симпатию автора вызывают не властители страны — англичане, а ее истинные хозяева, те,

Кто с сохою или бороною Черных буйволов в поле ведет.

Произведения Гумилева об Африке характеризуются яркой образностью и поэтичностью. Нередко даже простое географическое название («Судан», «Замбези», «Абиссиния», «Нигер» и др.) влечет в них за собою целую цепь разнообразных картин и ассоциаций. Полный тайн и экзотики, знойного воздуха и неведомых растений, удивительных птиц и животных, африканский мир в стихотворениях Гумилева пленяет щедростью звуков и цветов, многокрасочной палитрой:

Целый день над водой, словно стая стрекоз,

Золотые летучие рыбы видны,

У песчаных, серпами изогнутых кос,

Мели, точно цветы, зелены и красны.

(«Красное море»).

Свидетельством глубокой и преданной любви поэта к далекому африканскому континенту явилась и первая поэма Гумилева «Мик», красочно повествующая о маленьком абиссинском пленнике по имени Мик, его дружбе со старым павианом и белым мальчиком Луи, их совместном побеге в город обезьян.

Как лидер акмеизма, Гумилев требовал от поэтов большого формального мастерства. В своем трактате «Жизнь стиха», он утверждал, что для того, чтобы жить в веках, стихотворение, помимо мысли и чувства, должно иметь «мягкость очертаний юного тела… и четкость статуи, освещенной солнцем; простоту — для нее одной открыто будущее, и — утонченность, как живое признание преемственности от всех радостей и печалей прошлых веков…». Для его собственной поэзии характерна чеканность стиха, стройность композиции, подчеркнутая строгость в отборе и сочетании слов.

В стихотворении «Поэту» (1908) Гумилев так выразил свое творческое кредо:

Пусть будет стих твой гибок и упруг,

Как тополь зеленеющей долины,

Как грудь земли, куда вонзился- плуг,

Как девушка, не знавшая мужчины.

Уверенную строгость береги,

Твой стих не должен ни порхать, ни биться.

Хотя у музы легкие шаги

Она богиня, а не танцовщица.

Здесь явно ощущается перекличка с Пушкиным, тоже считавшим искусство высочайшей сферой духовного бытия, святыней, храмом, куда следует входить с глубоким благоговением:

Служенье муз не терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво.

Уже первые стихотворения поэта изобилуют яркими сравнениями, оригинальными эпитетами и метафорами, подчеркивающими многообразие мира, его красоту и изменчивость:

И солнце пышное вдали

Мечтало снами изобилья,

И целовала лик земли

В истоме сладкого бессилья.

А вечерами в небесах

Горели алые одежды,

И обагренные, в слезах,

Рыдали Голуби Надежды

(«Осенняя песня»)

Гумилев — преимущественно поэт-эпик, его излюбленный жанр — баллада с ее энергичным ритмом. В то же время экзотическая, патетически приподнятая поэзия раннего Гумилева подчас несколько холодна.

4. Гумилев и Ахматова.

Изменения в его творчестве происходят в 1910-е годы. И связаны они во многом с личными обстоятельствами: со знакомством, а затем и женитьбой на А. Ахматовой (тогда еще Анной Горенко). Познакомился с ней Гумилев еще в 1903 году, на катке, влюбился, несколько раз делал предложения, но согласие на брак получил лишь весной 1910 года. Гумилев об этом напишет так: Из логова змиева, Из города Киева, Я взял не жену, а колдунью. А думал — забавницу, Гадал — своенравницу, Веселую птицу-певунью.

Покликаешь — морщится, Обнимешь — топорщится, А выйдет луна — затомится, И смотрит, и стонет, Как будто хоронит Кого-то,— и хочет топиться. («Из логова змиева»»)

После выхода сборника «Жемчуга» за Гумилевым прочно закрепился титул признанного мастера поэзии. По-прежнему от его многих произведений веет экзотикой, необычными и незнакомыми образами милой его сердцу Африки. Но теперь мечты и чувства лирического героя становятся более осязаемыми и земными. (В 1910-е годы в творчестве поэта начинает появляться любовная лирика, поэзия душевных движений, возникает стремление проникнуть в прежде задраенный жестким панцирем недоступности и властности внутренний мир своих персонажей и особенно в душу лирического героя. Не всегда это получалось удачно, ибо Гумилев прибегал в некоторых стихотворениях этой тематики к ложноромантическому антуражу, типа:

Я подошел, и вот мгновенный,

Как зверь, в меня вцепился страх:

Я встретил голову гиены

На стройных девичьих плечах.

Но в поэзии Гумилева немало стихотворений, которые по праву можно назвать шедеврами, настолько глубоко и пронзительно звучит в них тема любви. Таково, например, стихотворение «О тебе» (1916), пронизанное глубоким чувством, оно звучит как апофеоз любимой:

О тебе, о тебе, о тебе,

Ничего, ничего обо мне!

В человеческой темной судьбе

Ты — крылатый призыв к вышине.

Благородное сердце твое —

Словно герб отошедших времен.

Освещается им бытие

Всех земных, всех бескрылых племен.

Если звезды, ясны и горды,

Отвернутся от нашей земли,

У нее есть две лучших звезды:

Это — смелые очи твои.

Или вот стихотворение «Девушке» (1911), посвященное 20-летию Маши Кузьминой-Караваевой, двоюродной племяннице поэта по матери:

Мне не нравится томность

Ваших скрещенных рук,

И спокойная скромность,

И стыдливый испуг.

Героиня романов Тургенева,

Вы надменны, нежны и чисты,

В вас так много безбурно-осеннего

От аллеи, где кружат листы.

Во многих стихотворениях Гумилева отразилось его глубокое чувство к Анне Ахматовой: «Баллада», «Отравленный», «Укротитель зверей», «У камина», «Однажды вечером», «Она» и др. Таков, например, прекрасно созданный поэтом-мастером образ жены и поэта из стихотворения «Она»:

Я знаю женщину: молчанье,

Усталость горькая от слов

Живет в таинственном мерцанье

Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно

Лишь медной музыке стиха,

Пред жизнью дальней и отрадной

Высокомерна и глуха.

Она светла в часы томлений

И держит молнии в руке,

И четки сны ее, как тени

На райском огненном песке.

5. Любовная лирика Гумилева.

К лучшим произведениям гумилевской любовной лирики следует также отнести стихотворения «Когда я был влюблен», «Ты не могла иль не хотела», «Ты пожалела, ты простила», «Все чисто для чистого взора» и другие. Любовь у Гумилева предстает в самых различных проявлениях: то как «нежный друг» и одновременно «беспощадный враг» («Рассыпающая звезды»), то словно «крылатый призыв к вышине» («О тебе»). «Только любовь мне осталась…»,— делает поэт признание в стихотворениях «Канцона первая» и «Канцона вторая», где он приходит к выводу, что всего отрадней на свете «нам дрожание милых ресниц//И улыбка любимых губ».

В лирике Гумилева представлена богатая галерея женских характеров и типов: падшие, целомудренные, царственно-недоступные и зовущие к себе, смиренные и гордые. Среди них: страстная восточная царица («Варвары»), загадочная колдунья («Колдунья»), прекрасная Беатриче, покинувшая ради любимого рай («Беатриче») и другие.

Поэт любовно рисует благородный облик женщины, умеющей прощать обиды и щедро дарить радость, понимать бури и сомнения, теснящиеся в душе ее избранника, исполненного глубокой благодарности «за ослепительное счастье//Хоть иногда побыть с тобой». В поэтизации женщины также проявилось рыцарское начало личности Гумилева.

6. Философская лирика Гумилева.

В лучших стихотворениях сборника «Жемчуга» рисунок гумилевского стиха отчетлив и обдуманно прост. Поэт создает зримые картины:

Смотрю на тающую глыбу,

На отблеск розовых зарниц,

А умный кот мой ловит рыбу

И в сеть заманивает птиц.

Поэтическая картина мира в стихотворениях Гумилева привлекает своей конкретикой и осязаемостью образов. Поэт материализует даже музыку. Он видит, например, как

Звуки мчались и кричали Как виденье, как гиганты, И метались в гулкой зале, И роняли бриллианты.

«Бриллианты» слов и звуков лучших стихов Гумилева исключительно красочны и динамичны. Его поэтический мир на редкость живописен, полон экспрессии и жизнелюбия. Четкая и упругая ритмика, яркая, порою избыточная образность сочетаются в его поэзии с классической стройностью, выверенностью, продуманностью формы, адекватно воплощающей богатство содержания.

В своем поэтическом изображении жизни и человека Н. Гумилев был способен подниматься до глубин философских раздумий и обобщений, обнаруживая почти пушкинскую или тютчевскую силу. Он много размышлял о мире, о Боге, о назначении человека. И эти раздумья нашли разнообразное отражение в его творчестве. Поэт был убежден, что во всем и всегда «Господне слово лучше хлеба питает нас». Не случайно значительную часть его поэтического наследия составляют стихотворения и поэмы, навеянные евангельскими сюжетами и образами, проникнутые любовью к Иисусу Христу.

Христос был нравственно-этическим идеалом Гумилева, а Новый Завет — настольной книгой. Евангельскими сюжетами, притчами, наставлениями навеяны поэма Гумилева «Блудный сын», стихотворения «Христос», «Ворота рая», «Рай», «Рождество в Абиссинии», «Храм твой. Господи, в небесах…» и другие. Читая эти произведения, нельзя не заметить, какая напряженная борьба происходит в душе его лирического героя, как мечется он между противоположными чувствами: гордыней и смирением.

Основы православной веры были заложены в сознании будущего поэта еще в детстве. Он воспитывался в религиозной семье. Истинно верующей была его мать. Анна Гумилева, жена старшего брата поэта, вспоминает: «Дети воспитывались в строгих правилах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней — глубоко верующим христианином».

О посещениях Гумилевым церковных богослужений и его убежденной религиозности пишет в своей книге «На берегах Невы» и хорошо знавшая поэта, его ученица Ирина Одоевцева. Религиозность Николая Гумилева помогает многое понять в его характере и творчестве.

Размышления о.Боге неотделимы у Гумилева от раздумий о человеке, его месте в мире. Мировоззренческая концепция поэта получила предельно ясное выражение в заключительной строфе стихотворной новеллы «Фра Беато Анджелико»:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

А жизнь людей мгновенно и убога.

Но все в себя вмещает человек.

Который любит мир и верит в Бога.

Все творчество поэта и есть прославление человека, возможностей его духа и силы воли. Гумилев был страстно влюблен в жизнь, в ее многообразные проявления. И эту влюбленность он стремился донести до читателя, сделать из него «рыцаря счастья», ибо счастье зависит, убежден он, прежде всего от самого человека.

В стихотворении «Рыцарь счастья» он пишет:

Как в этом мире дышится легко!

Скажите мне, кто жизнью недоволен.

Скажите, кто вздыхает глубоко,

Я каждого счастливым сделать волен.

Пусть он придет, я расскажу ему

Про девушку с зелеными глазами.

Про голубую утреннюю тьму.

Пронзенную лучами и стихами.

Пусть он придет. Я должен рассказать,

Я должен рассказать опять и снова.

Как сладко жить, как сладко побеждать

Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет.

Мою прекрасную не примет веру

И будет жаловаться в свой черед

На мировую скорбь, на боль — к барьеру!

Это был символ веры. Пессимизма, уныния, недовольства жизнью, «мировой скорби» он категорически не принимал. Гумилева не зря называли поэтом-воином. Путешествия, испытание себя опасностью были его страстью. О себе он пророчески писал:

Я умру не на постели,

При нотариусе и враче,

А в какой-нибудь дикой щели.

Утонувшей в густом плюще («Я и вы).

7. Гумилев и Первая Мировая война.

Когда началась первая мировая война, Гумилев добровольцем пошел на фронт. Его храбрость и презрение к смерти стали легендой. Два солдатских Георгия — высшие для воина награды, служат лучшим подтверждением его храбрости. Об эпизодах своей боевой жизни Гумилев рассказал в «Записках кавалериста» 1915 г. и в ряде стихотворений сборника «Колчан». Как бы подводя итог своей военной судьбы, он писал в стихотворении «Память»:

Знал oнмуки холода и жажды.

Сон тревожный, бесконечный путь.

Но святой Георгий тронул дважды

Пулею нетронутую грудь.

Нельзя согласиться с теми, кто считает военные стихи Гумилева шовинистическими, воспевающими «священное дело войны». Поэт видел и осознавал трагедию войны. В одном из своих стихотворений’он писал;

И год второй к концу склоняется. Но также реют знамена. И также буйно издевается Над нашей мудростью война.

8. Война в творчестве Гумилева.

Гумилева влекла яркая романтизация подвига, ибо он был человеком рыцарского строя души. Война в его изображении предстает как явление, родственное бунтующей,, разрушительной, гибельной стихни. Поэтому столь часто встречаем мы в его стихотворениях уподобление боя грозе. Лирический герой этих произведений погружается в огневую стихию сражения без страха и уныния, хотя и понимает, что смерть подстерегает его на каждом шагу:

Она везде — и в зареве пожара,

И в темноте, нежданна и близка.

То на коне венгерского гусара,

А то с ружьем тирольского стрелка.

Мужественное преодоление физических трудностей и страданий, страха смерти, торжество духа над телом стали одной из основных тем произведений Н. Гумилева о войне. Победу духа над телом он считал основным условием творческого восприятия бытия. В «Записках кавалериста» Гумилев писал: «Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-либо в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые дремавшие прежде силы». Эти же мысли пронизывают и стихотворения поэта:

Расцветает дух, как роза мая.

Как огонь, он разрывает тьму.

Тело, ничего не понимая

Смело подчиняется ему.

Страх смерти, утверждает поэт, преодолевается в душе русских воинов осознанием необходимости защитить независимость Родины.

9. Тема России в творчестве Гумилева.

Тема России проходит красной нитью почти через все творчество Гумилева. Он имел полное право утверждать:

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей.

Но особенно интенсивно эта тема проявила себя в цикле стихотворений о войне, участие в которой для героев его произведений — дело праведное и святое. Поэтому

Серафимы, ясны и крылаты.

За плечами воинов видны.

На свои подвиги во имя Родины русские воины благославляемы высшими силами. Вот почему столь органично в произведениях Гумилева присутствие подобных христианских образов. В стихотворении «Пятистопные ямбы» он утверждает:

И счастием душа обожжена

С тех самых пор; веселием паяна

И ясностью, и мудростью; о Боге

Со звездами беседует она,

Глас Бога слышит в воинской тревоге

И Божьими зовет свои дороги.

Герои Гумилева воюют «ради жизни на земле». Эта мысль с особой настойчивостью утверждается в стихотворении «Новорожденному», проникнутом христианскими мотивами жертвенности во имя счастья будущих поколений. Автор убежден, что родившийся. под грохот орудий младенец —

…будет любимец Бога,

Он поймет свое торжество.

Он должен. Мы бились много

И страдали мы за него.

Гумилевеские стихи о войне — свидетельство дальнейшего роста его творческого дарования. Поэт по-прежнему любит «великолепье пышных слов», но в то же время он стал разборчивее в выборе лексики и соединяет былое стремление к эмоциональной напряженности и яркости с графической четкостью художественного образа и глубиной мысли. Вспомнив знаменитую картину боя из стихотворения «Война», поражающую необычным и удивительно точным метафорическим рядом, простотой и ясностью образного слова:

Как собака на цепи тяжелой,

Тявкает за лесом пулемет,

И жужжат шрапнели, словно пчелы,

Собирая ярко-красный мед.

Мы найдем в стихотворениях поэта немало точно подмеченных деталей, делающих мир его военных стихов одновременно осязаемо земным и неповторимо лирическим:

Здесь священник в рясе дырявой

Упоенно поет псалом.

Здесь играют напев величавый

Над едва заметным холмом.

В ряде случаев автор дает нам возможность с помощью умело используемых аллитераций не только, зримо представить, но к услышать гром «военной грозы»:

И поле, полное врагов могучих. Гудящих грозно бомб и пуль певучих, И небо в молнийных и грозных тучах.

Вышедший в годы первой мировой войны сборник «Колчан» включает в себя не только стихотворения, передающие состояние человека на войне. Не менее важно в эгой книге изображение внутреннего мира лирического героя, а также стремление запечатлеть самые различные жизненные ситуации и события. Во многих стихотворениях отражены важные этапы жизни самого поэта: прощание с гимназической юностью («Памяти Анненского»), поездка в Италию («Венеция», «Пиза»), воспоминания о былых путешествиях («Африканская ночь»), о доме и семье («Старые усадьбы») и др.

10. Драматургия Гумилева.

Пробовал себя Гумилев и в драматургии. В 1912— 1913 годах одна за другой появляются три его одноактные пьесы в стихах: «Дон Жуан в Египте», «Игра», «Актеон». В первой из них, воссоздавая классический образ Дон Жуана, автор переносит действие в условия новейшего времени. Дон Жуан предстает в изображении Гумилева духовно богатой личностью, на голову выше его антипода, ученого прагматика Лепорелло.

В пьесе «Игра» перед нами тоже ситуация острого противостояния: юный нищий романтик Граф, пытающийся вернуть себе владение предков, контрастно противопоставлен холодному и циничному старому роялисту. Произведение кончается трагически: крушение мечты и надежд приводит Графа к самоубийству. Симпатии автора всецело отданы здесь людям, подобным мечтателю Графу.

В «Актеоне» Гумилев переосмыслил древнегреческие и древнеримские мифы о богине охоты Диане, охотнике Актеоне и легендарном царе Кадме — воине, зодчем, труженике и творце, основателе города Фивы. Умелая контаминация древних мифов позволила автору ярко высветить положительных персонажей — Актеона и Кадма, воссоздать жизненные ситуации, полные драматизма и поэзии чувств.

В годы войны Гумилев пишет драматическую поэму в четырех действиях «Гондла», в которой с симпатией изображен физически слабый, но могучий духом средневековый ирландский скальд Гондла.

Перу Гумилева принадлежит и историческая пьеса «Отравленная туника» (1918) повествующая о жизни византийского императора Юстиниана I. Как и в предыдущих произведениях, основной пафос этой пьесы состоит в идее противостояния благородства и низости, добра и зла.

Последним драматическим опытом Гумилева явилась прозаическая драма «Охота на носорогов» (1920) о жизни первобытного племени. В ярких красках воссоздает автор экзотические образы дикарей-охотников, их полное опасностей существование, первые шаги по осознанию себя и окружающего мира.

11. Гумилев и революция.

Октябрьская революция застала Гумилева за границей, куда он был командирован в мае 1917 года военным ведомством. Он жил в Париже и Лондоне, занимался переводами восточных поэтов. В мае 1918 года он вернулся в революционный Петроград и, несмотря на семейные неурядицы (развод с А. Ахматовой), нужду и голод, работает вместе с Горьким, Блоком, К. Чуковским в издательстве «Всемирная литература», читает лекции в литературных студиях.

В эти годы (1918—1921) выходят три последних прижизненных сборника поэта: «Костер» (1918), «Шатер» (1920) и «Огненный столп» (1921). Они свидетельствовали о дальнейшей эволюции творчества Гумилева, его стремлении постигать жизнь в ее разнообразных проявлениях. Его волнует тема любви («О тебе», «Сон», «Эзбекие»), отечественная культура и история («Андрей Рублев»), родная природа («Ледоход», «Лес», «Осень»), быт («Русская усадьба»).

Гумилеву-поэту мила не новая «кричащая Россия», а прежняя, дореволюционная, где «человечья жизнь настоящая», а на базаре «проповедуют слово Божие» («Городок»), Лирическому герою этих стихотворений дорога тихая, размеренная жизнь людей, в которой нет войн и революций, где

Крест над церковью вознесен

Символ власти ясной, отеческой.

И гудит малиновый звон

Речью мудрою, человеческой.

(«Городов»).

Есть в этих строках с их невыразимой тоской по утраченной России что-то от Бунина, Шмелева, Рахманинова и Левитана. В «Костре» впервые у Гумилева появляется образ простого человека, русского мужика с его

Взглядом, улыбкою детской,

Речью такой озорной,—

И на груди молодецкой

Крест просиял золотой.

(«Мулов»).

12. Библейские мотивы в лирике Гумилева.

Название сборника «Огненный столп» взято из Ветхого Завета. Обратившись к основам бытия, поэт насытил многие свои произведения библейскими мотивами. Особенно много он пишет о смысле человеческого существования. Размышляя о земном пути человека, о вечных ценностях, о душе, о смерти и бессмертии, Гумилев много внимания уделяет проблемам художественного творчества. Творчество для него — это жертва, самоочищение, восхождение на Голгофу, божественный акт высшего проявления человеческого «я»:

Истинное творчество, утверждает Гумилев, следуя традициям святоотеческой литературы, всегда от Бога, результат взаимодействия божественной благодати и свободной воли человека, даже если сам автор не осознает этого. Дарованный свыше «как некий благостный завет» поэтический талант — это обязанность честного и жертвенного служения людям:

И символ горнего величья.

Как некий благостный завет

Высокое косноязычье

Тебе даруется, поэт.

Эта же мысль звучит и в сихотворении «Шестое чувство»:

Так, век за веком — скоро ль. Господь?

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогая плоть.

Рождая орган для шестого чувства.

В последних сборниках Гумилев вырос в большого и взыскательного художника. Работу над содержанием и формой произведений Гумилев считал первейшим делом каждого поэта. Недаром одна из его статей, посвященных проблемам художественного творчества, носит название «Анатомия стихотворения».

В стихотворении «Память» Гумилев следующим образом определяет смысл своей жизни и творческой деятельности:

Я угрюмый и упрямый зодчий

Храма, восстающего во мгле

Я возревновал о славе отчей,

Как на небесах и на земле.

Сердце будет пламенем томимо

Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,

Стены нового Иерусалима

На полях моей родной страны.

Не уставая напоминать своим читателям библейскую истину о том, что «вначале было Слово», Гумилев своими стихотворениями поет Слову величественный гимн. Были времена, утверждает поэт, когда «солнце останавливали словом//Словом разрушали города». Он возвышает Слово — Логос над «низкой жизнью», преклоняет перед ним колени как Мастер, всегда готовый к творческой учебе у классиков, к послушанию и подвигу.

Эстетический и духовный ориентир Гумилева — пушкинское творчество с его ясностью, точностью, глубиной и гармоничностью художественного образа. Это особенно заметно в его последних сборниках, с подлинно философской глубиной отражающих пеструю и сложную динамику бытия. В вошедшем в сборник «Огненный столп» стихотворении-завещании «Моим читателям» (1921) Гумилев полон желания спокойно и мудро:

…Сразу припомнить

Всю жестокую, милую жизнь,-

Всю родную, странную землю

И, предстоя перед ликом Бога

С простыми и мудрыми словами.

Ждать спокойно Его суда.

Вместе с тем в ряде стихотворений сборника «Огненный столп» радость приятия жизни, влюбленность в красоту Божьего мира перемежается с тревожными предчувствиями, связанными с общественной ситуацией в стране и с собственной судьбою.

Как и многие другие выдающиеся русские поэты, Гумилев был наделен даром предвидения своей судьбы. Глубоко потрясает его стихотворение «Рабочий», герой которого отливает пулю, что принесет поэту смерть:

Пуля, им отлитая, просвищет

Над седою, вспененной Двиной.

Пуля, им отлитая, отыщет

Грудь мою, она пришла за мной.

И Господь воздаст мне полной мерой

За недолгий мой и горький век.

Это сделал в блузе светло-серой,

Невысокий старый человек.

В последние месяцы жизни Гумилева не покидало ощущение близкой гибели. Об этом пишет в своих воспоминаниях И. Одоевцева, воспроизводя эпизоды посещения ими осенью 1920 года Знаменской церкви в Петрограде и последующей беседы на квартире поэта за чашкой чая: «Иногда мне кажется,— говорит он медленно,— что и я не избегну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру».

Этот разговор произошел 15 октября 1920 года. А в январе следующего года в первом номере журнала «Дом искусства» было опубликовано стихотворение Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», в котором он иносказательно изображает революционную Россию в виде трамвая, несущегося в безвестность и все сметающего на своем пути.

«Заблудившийся трамвай» — одно из самых загадочных стихотворений, до сих пор не получившее убедительного истолкования. По-своему глубоко и оригинально с позиции христианской эсхатологии поэт разрабатывает здесь вечную тему мирового искусства — тему смерти и бессмертия.

В стихотворении воссоздано то состояние, когда человек, согласно христианскому вероучению, находится между физической смертью и воскресением души. Смерть у Гумилева — конец земного пути и одновременно начало новой, загробной жизни. В стихотворении ее олицетворяет вагоновожатый, который увозит лирического героя из земной жизни на странном, фантастическом катафалке — трамвае, обладающем способностью передвигаться по земле и по воздуху, в пространстве и во времени. Образ трамвая романтизируется, обретает черты космического тела, с колоссальной скоростью несущегося в бесконечное пространство. Это символ судьбы поэта в ее земном и трансцедентальном измерениях.

Для изображения перемещения в загробный мир автор использует традиционный для религиозной литературы мотив путешествия. Время в стихотворении разомкнуто в вечность, соединяет в себе прошлое, настоящее и будущее.

В произведении запечатлено множество биографических подробностей жизни лирического героя, дан ретроспективный обзор важнейших событий его жизни, показаны трансфизические странствия его духа. Все они представлены в аллегорическом и ирреальном освещении. Так, мосты через Неву, Нил, Сену, через которые переносится трамвай, вызывают ассоциации с мостом, ведущим, согласно народным верованиям, в потусторонний мир, а сами реки можно рассматривать как аналог реки забвения, которую душе умершего необходимо преодолеть в загробном путешествии.

Путь в Царство Духа, куда стремится душа лирического героя, осложнен блужданиями и метаниями во временных измерениях. Посмертная судьба лирического героя как бы запрограммирована земною жизнью, и заблудившийся «в бездне времен» трамвай, на новом, метафизическом витке как бы повторяет прижизненные блуждания поэта. Совершая напряженную духовную работу по переоценке прожитой земной жизни, лирический герой надеется на жизнь вечную и бесконечную, на обретение царствия Божия, «Индии Духа». Православная панихида в Исаакиевском соборе — важный к тому шаг.

Верной твердынею православья

Врезан Исаакий в вышине.

Там отслужу молебен о здравьи

Машеньки и панихиду по мне.

13. Арест и расстрел Гумилева.

Панихида уже близилась. В этом же, 1921 году, по инициативе Зиновьева Петроградская ЧК инспирировала так называемое «дело Таганцева», названное по фамилии его организатора, профессора В. Н. Таганцева, который вместе со своими единомышленниками будто бы замышлял контрреволюционный переворот. Возглавивший дело следователь ВЧК Я. Агранов привлек к уголовной ответственности более 200 человек, среди которых были известные ученые, писатели, художники и общественные деятели.

Третьего августа был арестован и Н. Гумилев, незадолго до этого избранный председателем Петроградского союза поэтов. Гумилеву вменялось в вину то, Что когда один из его старых знакомых предложил ему вступить в эту организацию, он отказался, но не донес об этом предложении властям.

Сделать ему это не позволил кодекс чести, а также гражданская позиция: по свидетельству хорошо знавшего его писателя А. Амфитеатрова, Н. Гумилев «был монархист — крепкий. Не крикливый, но и нисколько не скрывающийся. В последней книжке своих стихов, вышедших уже под советским страхом, он не усомнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога «Махди» и —

Я ему подарил пистолет

И портрет моего Государя.

На этом, должно быть, и споткнулся он, уже будучи под арестом». 24 августа Петроградская ЧК приговорила к расстрелу 61 человека, в том числе и Н. Гумилева. Поэт был расстрелян 25 августа 1921 года на одной из станций Ириновской железной дороги под Ленинградом.

Как пишет в своих «Камешках на ладонях» В. Солоухин: «Художник Юрий Павлович Анненков свидетельствует, что Гумилев, офицер, дважды георгиевский кавалер, блестящий поэт, на расстреле улыбался.

Из других источников известно, что Зиновьев на расстреле ползал по полу и слюнявым ртом лизал сапоги чекистам. И эта тварь и мразь убила русского рыцаря Гумилева!».

Жизнь Николая Гумилева оборвалась в 35 лет, в самом расцвете его незаурядного таланта. Сколько прекрасных произведений могли бы еще выйти из-под его талантливого пера!

Н. С. Гумилева можно с полным на то основанием назвать одним из поэтов русского духовного и национального возрождения. Как исполненное оптимизма пророчество звучат строки его стихотворения «Солнце духа»:

Чувствую, что скоро осень будет.

Солнечные кончатся труды,

И от дрена духа снимут люди

Золотые, зрелые плоды.

Этой уверенностью дышит все творчество замечательного поэта, которое завоевывает все большую известность. По справедливому утверждению Г. Адамовича, «имя Гумилева стало славным. Стихи его читаются не одними литературными специалистами или поэтами; их читает «рядовой читатель» и приучается любить эти стихи — мужественные, умные, стройные, благородные — в лучшем смысле слова».

Творчество Гумилева

5 (100%) 2 votes Метки: Гумилевinfo-shkola.ru

Гумилев Николай Степанович: краткая биография, творчество

Жизнь и творчество Николая Гумилева

Гумилев Николай Степанович (1886-1921) — автор поэтических сборников, писатель, публицист, литературный критик, сотрудник бюро переводов, один из представителей литературы «серебряного века», основатель школы русского акмеизма. Его биография отличается особым шарфом, захватывающим стечением обстоятельств, невероятной наполненностью и роковыми ошибками, которые удивительным образом сделали его личность гармоничнее, а талант — ярче.

Детство литератора

Родился будущий поэт 15 апреля 1886 года в городе Кронштадт, в семье судового врача. Поскольку мальчик был очень хилым и болезненным – плохо реагировал на громкие звуки (шум) и быстро уставал, все свое детство он провел в Царском селе под присмотром бабушки с дедушкой. А после его направили в Тифлис для лечения, там же поэт написал свое самое первое стихотворение «Я в лес бежал из городов….».

По возвращении из Тифлиса, в 1903 году Гумилева направляют учиться в Царскосельский лицей. В этом же году он познакомиться со своей будущей женой – Анной Ахматовой. Под влиянием студенчества, первой любви и иных жизненных обстоятельств, появляется первый серьезный сборник стихов «Путь конквистадоров» (1905 год), который имел большой успех в светском обществе. Именно этот шаг – публичное представление собственных способностей стал отправной и решающей точкой всей дальнейшей жизни юного дарования.

Дальнейший творческий путь

В 1906 году после окончания лицея молодой и бесспорно талантливый Гумилев уезжает в Париж и поступает в университет Сорбонна. Там он занимается дальнейшим изучением литературы, познает азы изобразительного искусства. Его все больше увлекает творчество, красивые образы, словотворчество и символизм.

Между тем, длительное пребывание в Париже открывает для публициста и поэта новые горизонты – он издает изысканный и проникновенный (для той эпохи) журнал «Сириус» и печатает новый сборник стихов под названием «Романтические цветы», посвященный своей возлюбленной – Анне Ахматовой. После выхода этой книги творчество поэта стало осознанным и «взрослым». Он предстает перед читателями не просто как «одухотворенный юноша», а как человек знающий жизнь и познавший таинство любви.

Путешествия и возвращение в Россию

В конце 1908 года Гумилев решает вернуться на родину, но разочарованный внутренними порядками решает пожить еще один год для себя и пуститься в кругосветное путешествие. Это решение, по тем временам, было диким и непонятным. И, тем не менее, поэт успел увидеть Египет, Африку, Стамбул, Грецию и многие другие страны.

Под конец своего путешествия публицист начинает задумываться о будущем, родине и своем долге перед русскими людьми. Так в 1909 году он приезжает на ПМЖ в Санкт-Петербург и поступает в лучший ВУЗ на правоведение, но вскоре переводиться на историко-филологическое отделение. Именно в Санкт-Петербурге Гумилев создает множество великих произведений и наконец женится на Анне Ахматовой.

Вся будущая деятельность поэта будет направлена на создание уникальных журналов, работу в издательстве переводчиком, преподавании и выпуске сборников, посвященных в основном Анне и своей второй жене – тоже Анне (на которой он женился в 1919 году).

Однако, как и любой другой талант, Гумилев преследовался представителями власти. В 1921 году его обвинили в сговоре с антиправительственной группировкой, в участии в «таганцевском заговоре». Через три недели после этого его осудили и вынесли приговор – расстрелять. На следующий же день приговор был исполнен.

Труды Гумилева

Самыми яркими и выдающимися творческими проектами Н.С. Гумилева стали:

- 1910 год – журнал «Жемчуг»;

- «Капитаны» — тот же год;

- 1912 год «Гипербореи» журнал;

- «Чужое небо» сборник 1913 год;

- «К синей звезде» 1917 год;

- «Огненный столп» 1920 год.

Интересные факты

В жизни любого творческого человека случаются ситуации, которые влияют на его духовность и являются особыми отправными пунктами в развитии таланта. В истории Гумилева было множество курьезных случаев и волевых решений, например:

- В 1909 году он и еще один поэт решили стреляться из-за своей соратницы (тоже поэтессы) Елизаветы Дмитриевой. Однако дуэль закончилась смешно — Николай, не желавший стреляться, пальнул в воздух, а у его оппонента сработала осечка;

- В 1916 году постоянно болеющего и с детства слабого Гумилева приняли на военную службу. Он был приписан к гусарскому отряду, который вел самые жестокие бои;

- Анна Ахматова часто и очень жестко критиковала поэзию Гумилева. Это приводило к возникновению депрессии у писателя. В период очередного духовного кризиса он сжигал собственные труды;

- Долгое время поэзия Гумилева была под запретом. Его официально реабилитировали только в 1992 году.

Творческий путь поэта Гумилева был тернист и ухабист, однако его труды и выдающиеся литературные произведения стали настоящим откровением для его современников и всех будущих поколений.

zajmy-onlayn.ru

| / 23 октября 2006 года / Литература / Светлана Кабанова Жизнь и творчество известного русского поэта Николая Степановича Гумилева протекали в непростых исторических и социальных условиях. Будучи представителем литературного течения акмеизма, Гумилев выпустил несколько сборников стихотворений, самые известные из которых «Путь конквистадоров, «Романтическое цветы, «Жемчужина, «Чужое небо, «Колчан, «Костери «Огненный столпвошли в сокровищницу «серебряного века» К началу 1910–х годов в литературном процессе возникает новое течение, отразившее новые эстетические тенденции в искусстве «серебряного века» и получившее название «акмеизм» (от греч. akme — высшая степень чего–либо; расцвет; вершина; острие). Акмеизм возник в кружке молодых поэтов, поначалу близких символизму. Стимулом к их сближению была оппозиционность к символистской поэтической практике, стремление преодолеть умозрительность и утопизм символистских теорий. К наиболее видным представителям нового течения относились Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, С.М. Городецкий, М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут. В октябре 1911 года было основано новое литературное объединение — «Цех поэтов», руководителями которого стали Н.С. Гумилев и С.М. Городецкий. Название кружка указывало на отношение участников к поэзии как к чисто профессиональной сфере деятельности. «Цех» был школой формального мастерства, безразличного к особенностям мировоззрения участников. Творчество выдающегося поэта, одного из основателей «Цеха поэтов» стало примером преодоления эстетической доктрины акмеизма. Николай Степанович Гумилев родился 3 апреля 1886 года в Кронштадте в семье морского врача. Ранее детство будущий поэт провел в Царском Селе, куда родители переехали после увольнения отца с военной службы. Там он учился в царскосельской гимназии, директором которой был И.Ф. Анненский. В эту пору завязывается дружба Николая сначала с Андреем Горенко, а затем с его сестрой Анной, будущей поэтессой Ахматовой, которой он начинает посвящать свои лирические стихи. Гумилев начинает писать стихи с двенадцати лет и помещает в гимназическом рукописном журнале свой первый рассказ. Когда его семья в 1900 году переезжает на Кавказ, он увлеченно пишет стихи о Грузии и о ранней любви. Первое стихотворение Гумилева, напечатанное в тифлисской газете (1902), носит романтический характер и рисует устремившегося из «городов в пустыню» лирического героя, которого влекут к себе неуспокоенные «люди с пламенной душой» и с «жаждою добра» («Я в лес бежал из городов…»). Гумилев начал свой путь в литературе в момент расцвета символистской поэзии. Не удивительно, что в его ранней лирике весьма ощутима зависимость от символизма. Интересно, что будущий акмеист следовал в своем творчестве не за хронологически ближайшим себе поколением младосимволистов, но ориентировался на поэтическую практику старших символистов, прежде всего К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова. От первого в ранних стихах Гумилева — декоративность пейзажей и общая тяга к броским внешним эффектам, со вторым начинающего поэта сближала апология сильной личности, опора на твердые качества характера. Однако даже на фоне брюсовской лирической героики позиция раннего Гумилева отличалась особой энергией. Для его лирического героя нет пропасти между действительностью и мечтой: Гумилев утверждает приоритет дерзких грез, вольной фантазии. Его ранняя лирика лишена трагических нот, более того, Гумилеву присуща сдержанность в проявлении любых эмоций: сугубо личный, исповедальный тон он оценивал в это время как неврастению. Лирическое переживание в его поэтическом мире непременно объективируется, настроение передается зрительными образами, упорядоченными в стройную, «живописную» композицию. Гумилев и поэты его поколения гораздо больше доверяли чувственному восприятию, прежде всего зрительному. Эволюция раннего Гумилева — постепенное закрепление именно этого стилевого качества: использование визуальных свойств образа, реабилитация единичной вещи, важной не только в качестве знака душевных движений или метафизических прозрений, но и (а порой и в первую очередь) в качестве красочного компонента общей декорации. В 1905 году в Петербурге Гумилев опубликовал первый сборник стихов «Путь конквистадоров1». Этот юношеский сборник великолепно отражал романтическую настроенность и складывающийся героический характер автора: книга была посвящена отважным и сильным героям, весело идущим навстречу опасностям, «наклоняясь к пропастям и безднам». Поэт прославляет волевую личность, выражает сою мечту о подвиге и геройстве. Он находит для себя своеобразную поэтическую маску — конквистадора, смелого покорителя дальних земель («Сонет»). Это стихотворение автор считал программным. В нем он уподобляет самого себя древним завоевателям, осваивающим новые земные пространства: «Как конквистадор в панцире железном, / Я вышел в путь…». В стихотворении воспевается мужественный поединок со смертью и неустанное движение к намеченной цели. Написанное в форме сонета, оно интересно прославлением смелого риска, отваги, преодоления преград. При этом герой Гумилева лишен хмурой серьезности, грозной сосредоточенности: он шагает «весело», «смеясь» невзгодам, отдыхая «в радостном саду». Но в стихотворении обнаруживается и другая тема, в нем открывается его другой план. Гумилев относил к «конквистадорам» и завоевателей, «наполняющих сокровищницу поэзии золотыми слитками и алмазными диадемами». В стихотворении говорится, следовательно, об открытии новых поэтических материков, о мужестве в освоении новых тем, форм, эстетических принципов. Сборник был замечен виднейшим поэтом–символистом В. Брюсовым, который поместил в своем журнале «Весы» рецензию на первый опыт начинающего автора. Этот отзыв, окрыливший юношу, стал поводом для начавшейся активной переписки поэтов, и дальнейший рост Гумилева в значительной степени определился воздействием В. Брюсова, которого молодой автор называл своим учителем. В 1906 году Гумилев оканчивает гимназию и затем проводит около трех лет в Париже, где издает журнал «Сириус», пишет ряд новелл («Принцесса Зара», «Золотой рыцарь», «Скрипка Страдивариуса») и публикует сборник стихов «Романтические цветы» (1908). В сборнике было еще много поэтической пестроты, немало красивостей, искусственных цветов («сады души», «тайны мгновений»), но и было то, что заявлено в первом слове названия, — романтика. Вдохновительница поэта — Муза Дальних Странствий. Лирический герой стихов странствует «следом за Синдбадом–Мореходом», блуждаю по незнакомым водам, и ему видится орел с красным оперением, швыряющий путешественника на камень. Ему грезится «тайная пещера» Люцифера, где стоят высокие гробницы. Поэт противопоставляет современной серости красочный миро прошлого. Отсюда — обращение к далеким Ромулу и Рему, Помпею, окруженному пиратами, императору «с профилем орлиным». Здесь немало от «неоромантической сказки». Недаром именно так называется одно из стихотворений сборника. Красочность передается многочисленными определениями, обозначающими цвета. Однако среди этих образов, рожденных пылким воображением, встречаются картины, подсмотренные в самой действительности. Многие персонажи экзотического характера увидены поэтом во время его первого африканского путешествия. Так, в сборнике оказываются стихи, посвященные каирским матросам и детям, озеру Чад, носорогу, ягуару, жирафу. Но что особенно важно, поэт учится изображать этих героев своей лирики предметно, объемно, выпукло («Гиена», «Жираф»). В. Брюсов, высоко оценивая сборник, отметил эту готовность Гумилева «определенно вычерчивать свои образы», быть точным, объективным, внимательным к форме. По возвращении в Россию (1908) Гумилев поступил в Петербургский университет, активно сотрудничал в газетно–журнальной периодике, основал «Академию стиха» для молодых поэтов. В 1909–1913 годах совершил три путешествия в Африку. В 1910 году он женился на А.А. Горенко (разрыв с ней произошел в 1913 г., официальный развод — в 1918 г.). Свое поэтическое развитие Гумилев продолжил в следующем сборнике — «Жемчужина» (1910), — посвященном В. Брюсову. Это тоже книга романтических стихов. Автор подчеркнул преемственность с предыдущим сборником, введя в структуру новой книги стихи из предыдущего сборника. Вновь появляются излюбленные герои поэта. Это конквистадор, скитающийся без пищи в горах, ныне постаревший, ищущий прибежища в уютном жилище, но по–прежнему дерзкий и спокойный («Старый конквистадор»), другой покоритель пространств, бредущий по скалам («Рыцарь с цепью»), экзотические животные («Кенгуру», «Попугаи»). Усиливая живописность стихов, Гумилев нередко отталкивается от произведений изобразительного искусства («Портрет мужчины», «Беатриче»), побуждающих его к описательности. Другим источником образности становятся литературные сюжеты («Дон Жуан»), мотивы стихов символистов (Бальмонта, Брюсова). Нельзя не отметить в сборнике большей упругости стиха, отточенности поэтической мысли, которые потом будут чувствоваться в «Капитанах». Гумилев робко намечал пути, которые приведут его к сборникам «Чужое небо» и «Костер». В начале 1910–х гг. Гумилев стал основателем нового литературного течения — акмеизма. Принципы акмеизма во многом были результатом теоретического осмысления Гумилевым собственной поэтической практики. Ключевыми в акмеизме оказались категории автономии, равновесия, конкретности. «Место действия» лирических произведений акмеистов — земная жизнь, источник событийности — деятельность самого человека. Лирический герой акмеистического периода творчества Гумилева — не пассивный созерцатель жизненных мистерий, но устроитель и открыватель земной красоты. От пышной риторики и декоративной цветистости первых сборников Гумилев постепенно переходит к эпиграмматической строгости и четкости, к сбалансированности лиризма и эпической описательности. На 1911–1912 гг. пришелся период организационного сплочения и творческого расцвета акмеизма. Гумилев издал в это время свой самый «акмеистический» сборник стихов — «Чужое небо» (1912). Здесь чувствуется умеренность экспрессии, словесная дисциплина, равновесие чувства и образа, содержания и формы. В книгу вошли стихи поэта, публиковавшиеся в 1910–1911 годах в «Аполлоне». Надо сказать, что в сборнике по–прежнему ощутимы романтические мотивы. Поэт широко пользуется контрастами, противопоставляя возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, добро и зло, Запад и Восток. Мечта резко противостоит грубой реальности, исключительные характеры — обыденным, рядовым персонажам («У камина»). В другом стихотворении сборника — «На море» — ярко рисуется романтический пейзаж в устойчивых традициях русских поэтов–маринистов. К закатной поре морской простор постепенно меняет свой буйный облик, волны утрачивают «гневные гребешки». И все же упрямый воинственный бурун (волна, разбивающаяся о надводные или подводные препятствия в отдалении от берега) непокорно вздымается вверх, и поэт находит для его характеристики меткие определения: он «буйный», «сумасшедший». Но такой же непокорностью отличается и челнок, оснащенный парусом. Он так же «весел», как гумилевский конквистадор, он тоже завоевывает морские пространства. В книге в целом отчетливо сказались акмеистические черты поэзии Н. Гумилева: яркая изобразительность, повествовательность, тяготение к раскрытию объективного мира, ослабленность музыкального и эмоционального начал, подчеркнута бесстрастность, выразительность описаний, множественность ликов лирического героя, ясный взгляд на мир, адамистическое мироощущение, классическая строгость стиля, равновесие объемов, точность детали. Чтобы поддержать и усилить акмеистическую тенденцию своего сборника, Н. Гумилев включил в него переводы пяти стихотворений Теофиля Готье. В книгу вошел также цикл «Абиссинские песни», который показывает, как существенно изменился подход Гумилева к передаче экзотического мира. Особняком в сборнике стоят поэмы «Открытие Америки» и «Блудный сын», а также одноактная пьеса «Дон Жуан в Египте». В сборнике чувствуется очевидный уход автора от российской темы. Впрочем, один из разделов книги Гумилев посвятил своей соотечественнице Анне Ахматовой, которая в 1910 году стала женой поэта. К семнадцати стихотворениям этого раздела можно добавить еще одно — «Из логова змиева», которым завершается первая часть сборника. Это произведение весьма характерно для любовной лирики поэта того периода — оно создает весьма условный и иронически окрашенный образ женщины. Казалось бы, лирическому герою надо радоваться, что рядом с ним «веселая птица–певунья», но он горестно жалуется на свою злополучную судьбу. Сборник «Чужое небо» вызвал множество положительных откликов, сделав имя его автора широко известным и принеся ему репутацию мастера. Одной из главных характеристик творчества Гумилева можно назвать культ мужественного риска, который нашел свое воплощение в его произведениях многих жанров. Это очерки о путешествии в Африку (1913–1914), «Африканский дневник» (1913), рассказы «Африканская охота» (1916) и «лесной дьявол» (1917). С началом первой мировой войны поэт поступил добровольцем в уланский полк, за участие в боевых действиях был награжден двумя Георгиевскими крестами. О своем участии в боях поэт рассказал в «Записках кавалериста» (1915–1916). Жизнеутверждающий пафос живет в новом сборнике стихов «Колчан» (1916), вышедшем в разгар первой мировой войны. Здесь, как и у многих поэтов тех дет, звучат трубные зовы победоносной битвы, участие в которой автор воспринимает как высшее предназначение и благо (стихотворения «Война», «Наступление»). Но наряду с этим пафосом в сборнике Гумилева возникают страшные зарисовки военной мясорубки, человеческого месива, тления. При этом в «Колчане» были не только воинственные «стрелы». Здесь встречаются стихи, передающие жизнь души («Я не прожил, я протомился…»), близкие к интимному дневнику поэта; тут немало произведений, воссоздающих вехи мировой культуры, что было важным и значимым для акмеизма. В сборнике «Костер» (1918), куда вошли стихи, созданные в 1916–1917 годах, поэт продолжает исследовать пласты мировой культуры. На этот раз он обращается к античному искусству, создавая гимн Нике Самофракийской, находящейся в Лувре, представляя ее «с простертыми вперед руками». В этой же книге стихов Гумилев воссоздает в своем воображении Норвегию, соотнося ее людей и пейзажи с образами Ибсена и Грига; Швецию и ее «смятенный, нестройный Стокгольм». Но здесь же вызревает и русская тема. Многие особенности этого сборника можно обнаружить в стихотворении «Осень»: «Оранжево–красное небо… / Порывистый ветер качает / Кровавую гроздь рябины». Закономерно среди стихов о родных просторах, рябиновой осени, «медом пахнущих лугов» детства возникают строки об искусстве иноков и озарениях Андрея Рублева, его иконах и фресках. Революционные события в России застали Н. Гумилева во Франции. Оттуда он переезжает в Англию, в Лондон, где работает над повестью «Веселые братья». В этот период он по–новому подходит к вопросам литературы, считая, что русские писатели уже преодолели период риторической поэзии и ныне настала пора словесной экономии, простоты, ясности и достоверности. Возвратившись в 1918 году через Скандинавию в Петроград, Гумилев энергично включается в тогдашнюю бурную литературную жизнь, от которой уже длительное время был оторван войной. Он открыто говорил о своих монархический пристрастиях и словно не замечал разительных перемен в стране. Он тяжело пережил распад первой семьи, но напряженнейшая творческая работа помогла ему залечить душевную рану. Поэт печатает новую поэму — «Мик» — на африканскую тему, повторно издает ранние сборники стихов, увлеченно работает в издательстве «Всемирная литература», куда был привлечен Горьким и где заведует французским отделом; сам организовывает несколько издательств, воссоздает «Цех поэтов», руководит его филиалом — «Звучащей раковиной»; создает петроградское отделение «Союза Поэтов», став его председателем. Три последних года жизни поэта (1918–1921) были необычайно плодотворны в творческом отношении. Гумилев много переводит, выступает на вечерах с чтением своих стихов, теоретически осмысляет практику акмеизма, издает в Севастополе сборник «Шатер», вновь посвященный африканской теме (это была последняя книга, напечатанная при жизни автора), создает «Поэму Начала» (1919–1921), в которой обращается к философско–космогонической теме. Поэт подготавливает к печати и новый значительный сборник стихов — «Огненный столп». В него вошли произведения, созданные в течение трех последних лет жизни поэта, преимущественно философского характера («Память», «Душа и тело», «Шестое чувство» и др.). Название сборника, посвященного второй жене Гумилева Анне Николаевне Энгельгардт, восходит к библейской образности, ветхозаветной «Книге Неемии». Среди лучших стихотворений новой книги — «Заблудившийся трамвай», самое знаменитое и одновременно сложное и загадочное произведение. В этом стихотворении можно выделить три основных плана. Первый из них — рассказ о реальном трамвае, которые проделывает свой необычный путь. Безостановочно мчатся вагоны по рельсам и быстрый бег трамвая превращается в полет — реальность сменяется фантастикой. Необычно уже то, что трамвай «заблудился». Символика этого «блуждания» проясняется, когда мы постигаем второй план стихотворения. Это поэтическая исповедь лирического героя о самом себе. И лирический герой, и автор пророчат свою близкую смерть. Оба намеченных плана сближаются. В своих духовных исканиях и в своей семейной жизни поэт заблудился так же, как и его трамвай, на подножку которого он вскакивает. Третий план стихотворения носит философско–обобщенный характер. Жизнь предстает то в буднях, то в праздничном сиянии, то она выглядит прекрасной, то безобразной, то идет по прямым рельсам, то вращается по кругу и возвращается к своей исходной точке. Все три плана этого стихотворного шедевра удивительно переплетены в единое целое. Поразительно предсказание Гумилева «своей» необычной смерти: «И умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой–нибудь дикой щели, / Утонувшей в густом плюще…» подтвердилось. 3 августа 1921 года он был арестован органами ЧК, обвинен в участии в контрреволюционном таганцевском заговоре и 24 августа расстрелян вместе с еще шестьюдесятью привлеченными по этому делу. Однако документального подтверждения этого участия в сохранившихся материалах следствия не обнаружено. После гибели поэта вышли его лирический сборник «К синей звезде» (1923), книга гумилевской прозы «Тень от пальмы» (1922), а много позже — собрания его стихотворения, пьес и рассказов, книги о нем и его творчестве. Не будет преувеличением сказать, что Гумилев внес огромный вклад в развитие русской поэзии. Его традиции продолжили Н. Тихонов, Э. Багрицкий, В. Рождественский, В. Саянов, Б. Корнилов, А. Дементьев. 1Конквистадоры — участники испанских завоевательных походов в Южную и Центральную Америку. В статье использованы материалы книг «Литература. Справочник абитуриента» по общей редакцией В.Е. Красовского и «Русская литература XX века» Е.С. Роговера Есть что сказать? Выразите своё мнение к статье! Читайте также:

|

www.habit.ru

Гумилёв, Николай Степанович – краткая биография

Николай Степанович Гумилёв – крупнейший русский поэт. Он родился в 1886 г. в Царском Селе, учился в Париже и Петербурге. Первая книга Гумилёва была опубликована в Петербурге в 1905 г. Она была доброжелательно отрецензирована Брюсовым, чье влияние в ней отчетливо чувствуется, как и в последующих.

Николай Гумилёв. Документальный фильм

В 1910 г. Гумилёв женился на поэтессе Анне Ахматовой. Брак оказался непрочным и вскоре распался. В 1911 г. любивший дальние странствия и приключения Гумилёв путешествовал по Абиссинии и Британской Восточной Африке, куда опять отправился незадолго до войны 1914 г. К Экваториальной Африке поэт навсегда сохранил особую любовь.

Вместе с Ахматовой и Мандельштамом Гумилёв выступил основателем нового поэтического течения – акмеизма – и в 1912 г. основал его литературное объединение – Цех поэтов. Поначалу стихи участников Цеха особого успеха у публики не имели, однако потом отношение к ним изменилось.

Николай Степанович Гумилёв

В 1914 г. Гумилёв, единственный из русских писателей, пошел на фронт солдатом (в кавалерию). Он принимал участие в кампании августа 1914 г. в Восточной Пруссии, был дважды награжден Георгиевским крестом, а в 1915 г. – произведен в офицеры. В 1917 г. его откомандировали в русские части в Македонии.

Большевицкая революция застала Гумилёва в Париже. В 1918 г. вернулся в Россию, в немалой мере из авантюризма и любви к опасностям. «Я охотился на львов, – говорил он, – и не думаю, что большевики много опаснее». Три года Николай Степанович жил в Петербурге и его окрестностях, принимал участие в обширных переводческих предприятиях Горького, преподавал искусство версификации молодым поэтам и писал самые лучшие свои стихи.

3 августа 1921 г. он был арестован по дутому делу о заговоре против советской власти (Таганцевский заговор) и 26 августа расстрелян чекистами вместе с большинством других схваченных. Гумилёв был тогда в расцвете таланта; последняя его книга лучше всех предыдущих, и самая многообещающая.

Читайте также статью Творчество Гумилёва – кратко и подробное, глубокое исследование о поэзии Гумилёва прославленного литературоведа Ю. Айхенвальда.

rushist.com