Какую функцию выполняет клеточная мембрана

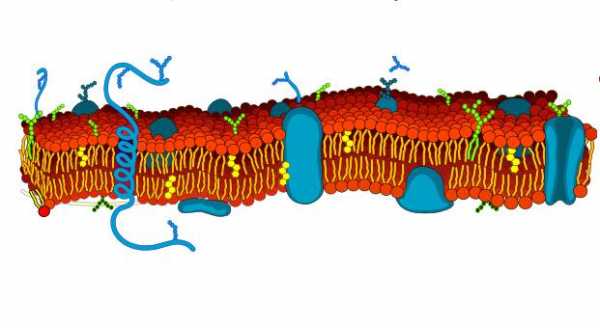

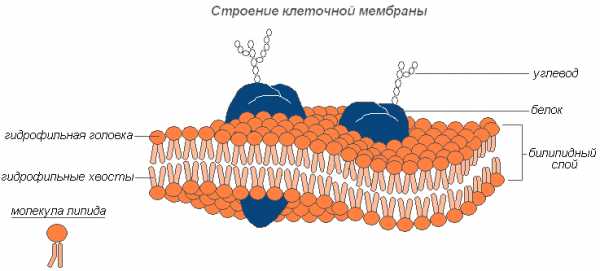

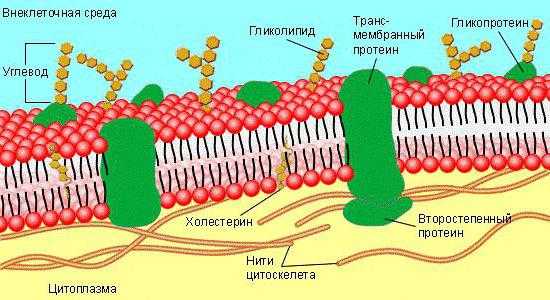

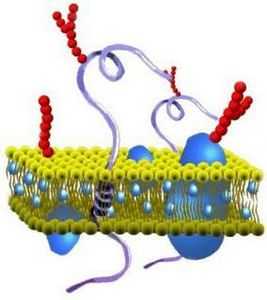

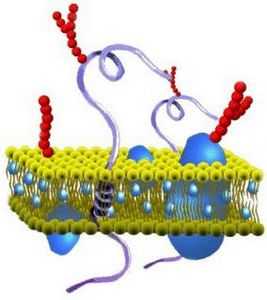

Клеточная мембрана — молекулярная структура, которая состоит из липидов и белков. Главные её свойства и функции:

- отделение содержимого любой клетки от внешней среды, гарантируя её целостность;

- управление и налаживание обменом между средой и клеткой;

- внутриклеточные мембраны разбивают клетку на специальные отсеки: органеллы или компартменты.

Слово «мембрана» на латыни означает «пленка». Если говорить о клеточной мембране, то это совокупность двух пленок, которые обладают различными свойствами.

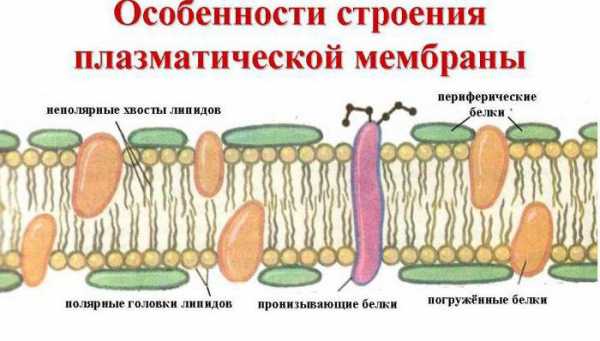

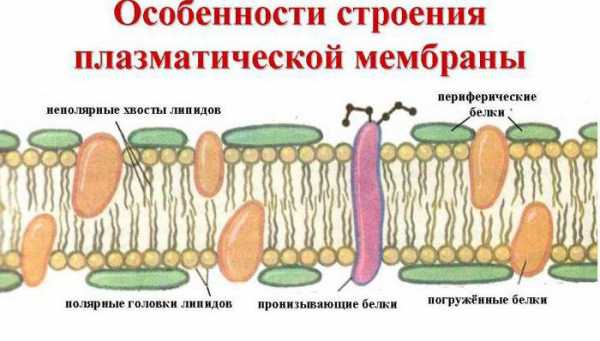

Биологическая мембрана включает в себя три вида белков:

- Периферические – расположены на поверхности пленки;

- Интегральные – целиком пронизывают мембрану;

- Полуинтегральные – одним концом проникают внутрь билипидного слоя.

Какие функции выполняет клеточная мембрана

1. Клеточная стенка — прочная оболочка клетки, которая находится снаружи от цитоплазматической мембраны. Она выполняет защитные, транспортные и структурные функции. Присутствует у многих растений, бактерий, грибов и архей.

2. Обеспечивает барьерную функцию, то есть избирательный, регулируемый, активный и пассивный обмен веществ с внешней средой.

3. Способна передавать и сохранять информации, а также принимает участие в процессе размножения.

4. Выполняет транспортную функцию, которая может через мембрану транспортировать вещества в клетку и из клетки.

5. Клеточная мембрана имеет одностороннюю проводимость. Благодаря этому, молекулы воды могут без задержек проходить через клеточную мембрану, а молекулы прочих веществ проникают выборочно.

6. С помощью клеточной мембраны происходит получение воды, кислорода и питательных веществ, а через неё удаляются продукты клеточного обмена.

7. Выполняет клеточный обмен через мембраны, и может исполнять их с помощью 3 главных типов реакций: пиноцитоз, фагоцитоз, экзоцитоз.

8. Мембрана обеспечивает специфику межклеточных контактов.

9. В мембране присутствуют многочисленные рецепторы, которые способны воспринимать химические сигналы — медиаторы, гормоны и множество других биологических активных веществ. Так она в силах изменить метаболическую активность клетки.

10. Основные свойства и функции клеточной мембраны:

- Матричная

- Барьерная

- Транспортная

- Энергетическая

- Механическая

- Ферментативная

- Рецепторная

- Защитная

- Маркировочная

- Биопотенциальная

Какую функцию выполняет в клетке плазматическая мембрана?

- Отграничивает содержимое клетки;

- Осуществляет поступление веществ в клетку;

- Обеспечивает удаление ряда веществ из клетки.

Структура мембраны клетки

Клеточные мембраны включают липиды 3 классов:

- Гликолипиды;

- Фосфолипиды;

- Холестерол.

В основном мембрана клетки состоит из белков и липидов, и имеет толщину не более 11 нм. От 40 до 90% всех липидов составляют фосфолипиды. Также важно отметить гликолипиды, которые являются одним из основных компонентов мембраны.

Структура клеточной мембраны трехслойна. В центре располагается однородный жидкий билипидный слой, а белки закрывают его с двух сторон (как мозаику), отчасти проникая в толщу. Также белки необходимы для мембраны, чтобы пропускать внутрь клеток и транспортировать из них наружу особые вещества, которые не могут проникнуть через жировой слой. Например, ионы натрия и калия.

Строение клетки — видео

pristor.ru

Какие функции выполняет наружная клеточная мембрана

Кле́точная мембра́на (или цитолемма, или плазмалемма, или плазматическая мембрана) отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.

Функции.

барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой. Избирательная проницаемость означает, что проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств. Обеспечивает отделение клетки и клеточных компартментов от окружающей среды и снабжение их необходимыми веществами.

транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. При этом происходят: доставка питательных веществ, удаление конечных продуктов обмена, секреция различных веществ, создание ионных градиентов, поддержание в клетке оптимального pH и концентрации ионов.

Частицы, по какой-либо причине неспособные пересечь фосфолипидный бислой, но необходимые для клетки, могут проникнуть сквозь мембрану через специальные белки-переносчики (транспортеры) и белки-каналы или путем эндоцитоза.

При пассивном транспорте вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии по градиенту концентрации путем диффузии. Вариантом этого механизма является облегчённая диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа.

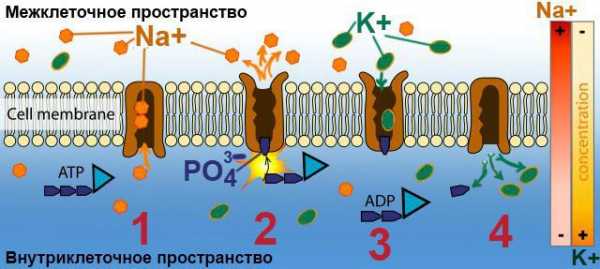

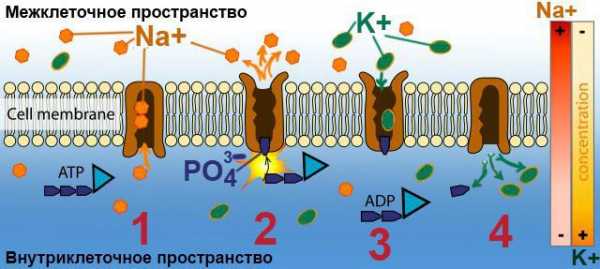

Активный транспорт требует затрат энергии, так как происходит против градиента концентрации. На мембране существуют специальные белки-насосы, в том числе АТФаза, которая активно вкачивает в клетку ионы калия (K+) и выкачивают из неё ионы натрия (Na+).

матричная — обеспечивает определенное взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие.

механическая — обеспечивает автономность клетки, ее внутренних структур, соединение с другими клетками (в тканях) . Роль в обеспечение этой функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки.

рецепторная — некоторые белки, находящиеся в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетка воспринимает те или иные сигналы) .

Например, гормоны и нейромедиаторы, циркулирующие в крови, действуют только на такие клетки-мишени, у которых есть соответствующие этим гормонам рецепторы.

ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты.

осуществление генерации и проведения биопотенциалов — в клетке поддерживается постоянная концентрация ионов: концентрация иона К+ внутри клетки значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ значительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного импульса.

маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки» , позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединенными к ним разветвленными олигосахаридными боковыми цепями) , играющие роль «антенн» . Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

Клеточная мембрана.

Удачи Вам!

otvet.mail.ru

какую функцию выполняет клеточная мембрана?

Клеточная мембрана обладает односторонней проводимостью. Так, молекулы воды могут беспрепятственно проходить через клеточную мембрану, а молекулы других веществ проникают избирательно. Через клеточную мембрану клетка по лучает воду, питательные вещества, кислород, через нее уда¬ляются продукты клеточного обмена. Пространство внутри клетки тоже разделено мембранами. Они образуют эндоплазматическую сеть — сеть канальцев, емкостей, полостей, где хранятся вещества, выработанные клеткой. Эндоплазматическая сеть — это своеобразная транспортная система, по которой вещества перемещаются внутри клетки. Благодаря ей поддерживается двусторонняя связь между ядром и цитоплазмой, а также между различными органоидами клетки.

Ветер Довай кратко

просто обычный ответОна защищает клетку снаружи, поддерживает связь с другими клетками и обладает избирательной способностью. Всё очень просто!

Кле́точная мембра́на (также цитолемма, плазмалемма, или плазматическая мембрана) — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы…

Кле́точная мембра́на (также цитолемма, плазмалемма, или плазматическая мембрана) — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы…Какие функции выполняет наружная клеточная мембрана? Строение наружной клеточной мембраны

Образование 12 апреля 2016Изучением строения клеток прокариотических организмов, а также растений животных и человека занимается раздел биологии, называемый цитологией. Ученые установили, что содержимое клетки, которое находится внутри нее, построено довольно сложно. Его окружает так называемый поверхностный аппарат, в состав которого входят наружная клеточная мембрана, надмембранные структуры: гликокаликс и клеточная стенка, а также микронити, пеликула и микротрубочки, образующие её подмембранный комплекс.

В данной статье мы изучим строение и функции наружной клеточной мембраны, входящей в поверхностный аппарат различных видов клеток.

Какие функции выполняет наружная клеточная мембрана

Как было описано ранее, наружная мембрана является частью поверхностного аппарата каждой клетки, который успешно отделяет ее внутреннее содержимое и защищает клеточные органеллы от неблагоприятных условий внешней среды. Еще одна функция — это обеспечение обмена веществ между клеточным содержимым и тканевой жидкостью, поэтому наружная клеточная мембрана осуществляет транспорт молекул и ионов, поступающих в цитоплазму, а также помогает удалять шлаки и избыток токсичных веществ из клетки.

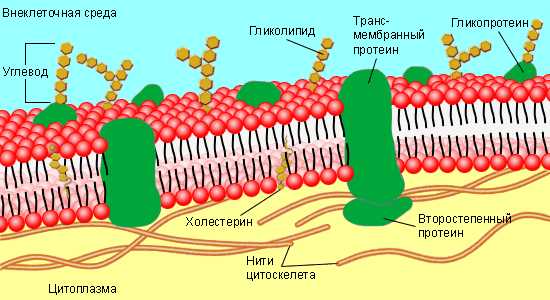

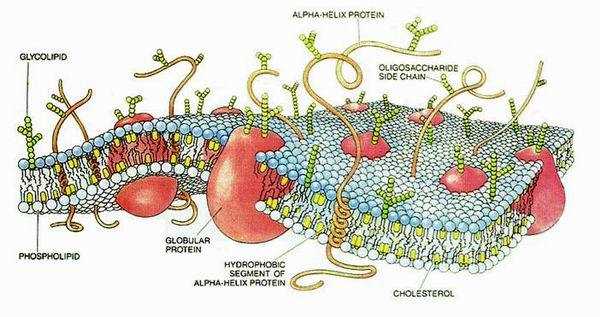

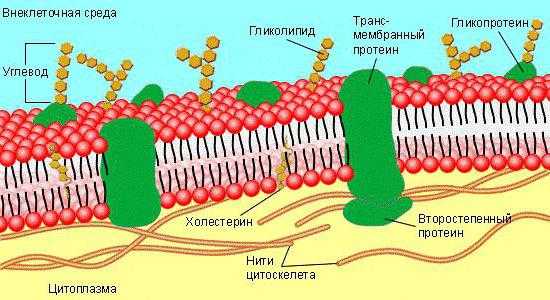

Строение клеточной мембраны

Мембраны, или плазмалеммы различных типов клеток сильно отличаются между собой. Главным образом, химическим строением, а также относительным содержанием в них липидов, гликопротеидов, белков и, соответственно, характером рецепторов, находящихся в них. Наружная клеточная мембрана, строение и функции которой определяются прежде всего индивидуальным составом гликопротеидов, берет участие в распознавании раздражителей внешней среды и в реакциях самой клетки на их действия. С белками и гликолипидами клеточных мембран могут взаимодействовать некоторые виды вирусов, вследствие чего они проникают в клетку. Вирусы герпеса и гриппа могут использовать плазмалемму клетки-хозяина для построения свой защитной оболочки.

А вирусы и бактерии, так называемые бактериофаги, прикрепляются к мембране клетки и в месте контакта растворяют ее с помощью особого фермента. Затем в образовавшееся отверстие проходит молекула вирусной ДНК.

Видео по теме

Особенности строения плазмалеммы эукариот

Напомним, что наружная клеточная мембрана выполняет функцию транспорта, то есть переноса веществ в цитоплазму клетки и из нее во внешнюю среду. Для осуществления такого процесса необходимо специальное строение. Действительно, плазмалемма представляет собой постоянную, универсальную для всех эукариотических клеток систему поверхностного аппарата. Это тоненькая (2-10 Нм), но достаточно плотная многослойная пленка, которая покрывает всю клетку. Её строение было изучено в 1972 году такими учеными, как Д. Сингер и Г. Николсон, ими же создана жидкостно-мозаичная модель клеточной мембраны.

Главные химические соединения, которые её образуют — это упорядоченно расположенные молекулы белков и определенных фосфолипидов, которые вкраплены в жидковатую липидную среду и напоминают мозаику. Таким образом, клеточная мембрана состоит из двух слоев липидов, неполярные гидрофобные «хвосты» которых находятся внутри мембраны, а полярные гидрофильные головки обращены к цитоплазме клетки и к межклеточной жидкости.

Слой липидов пронизывается крупными белковыми молекулами, образующими гидрофильные поры. Именно через них транспортируются водные растворы глюкозы и минеральных солей. Некоторые белковые молекулы находятся как на внешней, так и на внутренней поверхности плазмалеммы. Таким образом, на наружной клеточной мембране в клетках всех организмов, имеющих ядра, находятся молекулы углеводов, связанные ковалентными связями с гликолипидами и гликопротеидами. Содержание углеводов в клеточных мембранах колеблется от 2 до 10%.

Строение плазмалеммы прокариотических организмов

Наружная клеточная мембрана у прокариот выполняет сходные функции с плазмалеммами клеток ядерных организмов, а именно: восприятие и передача информации, поступающей из внешней среды, транспорт ионов и растворов в клетку и из нее, защита цитоплазмы от чужеродных реагентов извне. Она может образовывать мезосомы – структуры, возникающие при впячивании плазмалеммы внутрь клетки. На них могут находиться ферменты, участвующие в метаболических реакциях прокариот, например, в репликации ДНК, синтезе белков.

Мезосомы также содержат окислительно-восстановительные ферменты, а у фотосинтетиков находятся бактериохлорофилл (у бактерий) и фикобилин (у цианобактерий).

Роль наружных мембран в межклеточных контактах

Продолжая отвечать на вопрос, какие функции выполняет наружная клеточная мембрана, остановимся на ее роли в межклеточных контактах. У растительных клеток в стенках наружной клеточной мембраны образуются поры, переходящие в целлюлозный слой. Через них возможен выход цитоплазмы клетки наружу, такие тонкие каналы называют плазмодесмами.

Благодаря им связь между соседними растительными клетками очень прочная. У клеток человека и животных места контактов соседних клеточных мембран называются десмосомами. Они характерны для эндотелиальных и эпителиальных клеток, а также встречаются у кардиомиоцитов.

Вспомогательные образования плазмалеммы

Разобраться, чем отличаются растительные клетки от животных, помогает изучение особенностей строения их плазмалемм, которые зависят от того, какие функции выполняет наружная клеточная мембрана. Над ней у животных клеток находится слой гликокаликс. Он образован молекулами полисахаридов, связанных с белками и липидами наружной клеточной мембраны. Благодаря гликокаликсу между клетками возникает адгезия (слипание), приводящая к образованию тканей, поэтому он принимает участие в сигнальной функции плазмалеммы – распознавании раздражителей внешней среды.

Как осуществляется пассивный транспорт определенных веществ через клеточные мембраны

Как было уже сказано ранее, наружная клеточная мембрана участвует в процессе транспортировки веществ между клеткой и внешней средой. Существует два вида переноса через плазмалемму: пассивный (дифузионный) и активный транспорт. К первому относится диффузия, облегченная диффузия и осмос. Движение веществ по градиенту концентрации зависит, прежде всего, от массы и величины молекул, проходящих через клеточную мембрану. Например, мелкие неполярные молекулы легко растворяются в среднем липидном слое плазмалеммы, продвигаются через нее и оказываются в цитоплазме.

Крупные молекулы органических веществ проникают в цитоплазму с помощью специальных белков-переносчиков. Они имеют видовую специфичность и, соединяясь с частицей или ионом, без затрат энергии пассивно переносят их через мембрану по градиенту концентрации (пассивный транспорт). Этот процесс лежит в основе такого свойства плазмалеммы, как избирательная проницаемость. В процессе пассивного транспорта энергия молекул АТФ не используется, и клетка сберегает её на другие метаболические реакции.

Активный транспорт химических соединений через плазмалемму

Так как наружная клеточная мембрана обеспечивает перенос молекул и ионов из внешней среды внутрь клетки и обратно, становится возможным вывод продуктов диссимиляции, являющихся токсинами, наружу, то есть в межклеточную жидкость. Активный транспорт происходит против градиента концентрации и требует использования энергии в виде молекул АТФ. В нем также участвуют белки-переносчики, называемые АТФ-азами, являющиеся одновременно и ферментами.

Примером такого транспорта служит натрий-калиевый насос (ионы натрия переходят из цитоплазмы во внешнюю среду, а ионы калия закачиваются в цитоплазму). К нему способны эпителиальные клетки кишечника и почек. Разновидностями такого способа переноса служат процессы пиноцитоза и фагоцитоза. Таким образом, изучив, какие функции выполняет наружная клеточная мембрана, можно установить, что к процессам пино- и фагоцитоза способны гетеротрофные протисты, а также клетки высших животных организмов, например, лейкоциты.

Биоэлектрические процессы в клеточных мембранах

Установлено, что существует разность потенциалов между наружной поверхностью плазмалеммы (она заряжена положительно) и пристеночным слоем цитоплазмы, заряженным отрицательно. Ее назвали потенциалом покоя, и она присуща всем живым клеткам. А нервная ткань имеет не только потенциал покоя, но и способна к проведению слабых биотоков, которое называют процессом возбуждения. Наружные мембраны нервных клеток-нейронов, принимая раздражение от рецепторов, начинают менять заряды: ионы натрия массированно поступают внутрь клетки и поверхность плазмалеммы становится электроотрицательной. А пристеночный слой цитоплазмы вследствие избытка катионов получает положительный заряд. Это объясняет, по какой причине происходит перезарядка наружной клеточной мембраны нейрона, что вызывает проведение нервных импульсов, лежащих в основе процесса возбуждения.

Источник: fb.rumonateka.com

2QM.ru: Какие функции выполняет наружная клеточная мембрана? Строение наружной клеточной мембраны

Изучением строения клеток прокариотических организмов, а также растений животных и человека занимается раздел биологии, называемый цитологией. Ученые установили, что содержимое клетки, которое находится внутри нее, построено довольно сложно. Его окружает так называемый поверхностный аппарат, в состав которого входят наружная клеточная мембрана, надмембранные структуры: гликокаликс и клеточная стенка, а также микронити, пеликула и микротрубочки, образующие её подмембранный комплекс.

В данной статье мы изучим строение и функции наружной клеточной мембраны, входящей в поверхностный аппарат различных видов клеток.

Содержание статьи

Какие функции выполняет наружная клеточная мембрана

Как было описано ранее, наружная мембрана является частью поверхностного аппарата каждой клетки, который успешно отделяет ее внутреннее содержимое и защищает клеточные органеллы от неблагоприятных условий внешней среды. Еще одна функция — это обеспечение обмена веществ между клеточным содержимым и тканевой жидкостью, поэтому наружная клеточная мембрана осуществляет транспорт молекул и ионов, поступающих в цитоплазму, а также помогает удалять шлаки и избыток токсичных веществ из клетки.

Строение клеточной мембраны

Мембраны, или плазмалеммы различных типов клеток сильно отличаются между собой. Главным образом, химическим строением, а также относительным содержанием в них липидов, гликопротеидов, белков и, соответственно, характером рецепторов, находящихся в них. Наружная клеточная мембрана, строение и функции которой определяются прежде всего индивидуальным составом гликопротеидов, берет участие в распознавании раздражителей внешней среды и в реакциях самой клетки на их действия. С белками и гликолипидами клеточных мембран могут взаимодействовать некоторые виды вирусов, вследствие чего они проникают в клетку. Вирусы герпеса и гриппа могут использовать плазмалемму клетки-хозяина для построения свой защитной оболочки.

А вирусы и бактерии, так называемые бактериофаги, прикрепляются к мембране клетки и в месте контакта растворяют ее с помощью особого фермента. Затем в образовавшееся отверстие проходит молекула вирусной ДНК.

Особенности строения плазмалеммы эукариот

Напомним, что наружная клеточная мембрана выполняет функцию транспорта, то есть переноса веществ в цитоплазму клетки и из нее во внешнюю среду. Для осуществления такого процесса необходимо специальное строение. Действительно, плазмалемма представляет собой постоянную, универсальную для всех эукариотических клеток систему поверхностного аппарата. Это тоненькая (2-10 Нм), но достаточно плотная многослойная пленка, которая покрывает всю клетку. Её строение было изучено в 1972 году такими учеными, как Д. Сингер и Г. Николсон, ими же создана жидкостно-мозаичная модель клеточной мембраны.

Главные химические соединения, которые её образуют — это упорядоченно расположенные молекулы белков и определенных фосфолипидов, которые вкраплены в жидковатую липидную среду и напоминают мозаику. Таким образом, клеточная мембрана состоит из двух слоев липидов, неполярные гидрофобные «хвосты» которых находятся внутри мембраны, а полярные гидрофильные головки обращены к цитоплазме клетки и к межклеточной жидкости.

Слой липидов пронизывается крупными белковыми молекулами, образующими гидрофильные поры. Именно через них транспортируются водные растворы глюкозы и минеральных солей. Некоторые белковые молекулы находятся как на внешней, так и на внутренней поверхности плазмалеммы. Таким образом, на наружной клеточной мембране в клетках всех организмов, имеющих ядра, находятся молекулы углеводов, связанные ковалентными связями с гликолипидами и гликопротеидами. Содержание углеводов в клеточных мембранах колеблется от 2 до 10%.

Строение плазмалеммы прокариотических организмов

Наружная клеточная мембрана у прокариот выполняет сходные функции с плазмалеммами клеток ядерных организмов, а именно: восприятие и передача информации, поступающей из внешней среды, транспорт ионов и растворов в клетку и из нее, защита цитоплазмы от чужеродных реагентов извне. Она может образовывать мезосомы – структуры, возникающие при впячивании плазмалеммы внутрь клетки. На них могут находиться ферменты, участвующие в метаболических реакциях прокариот, например, в репликации ДНК, синтезе белков.

Мезосомы также содержат окислительно-восстановительные ферменты, а у фотосинтетиков находятся бактериохлорофилл (у бактерий) и фикобилин (у цианобактерий).

Роль наружных мембран в межклеточных контактах

Продолжая отвечать на вопрос, какие функции выполняет наружная клеточная мембрана, остановимся на ее роли в межклеточных контактах. У растительных клеток в стенках наружной клеточной мембраны образуются поры, переходящие в целлюлозный слой. Через них возможен выход цитоплазмы клетки наружу, такие тонкие каналы называют плазмодесмами.

Благодаря им связь между соседними растительными клетками очень прочная. У клеток человека и животных места контактов соседних клеточных мембран называются десмосомами. Они характерны для эндотелиальных и эпителиальных клеток, а также встречаются у кардиомиоцитов.

Вспомогательные образования плазмалеммы

Разобраться, чем отличаются растительные клетки от животных, помогает изучение особенностей строения их плазмалемм, которые зависят от того, какие функции выполняет наружная клеточная мембрана. Над ней у животных клеток находится слой гликокаликс. Он образован молекулами полисахаридов, связанных с белками и липидами наружной клеточной мембраны. Благодаря гликокаликсу между клетками возникает адгезия (слипание), приводящая к образованию тканей, поэтому он принимает участие в сигнальной функции плазмалеммы – распознавании раздражителей внешней среды.

Как осуществляется пассивный транспорт определенных веществ через клеточные мембраны

Как было уже сказано ранее, наружная клеточная мембрана участвует в процессе транспортировки веществ между клеткой и внешней средой. Существует два вида переноса через плазмалемму: пассивный (дифузионный) и активный транспорт. К первому относится диффузия, облегченная диффузия и осмос. Движение веществ по градиенту концентрации зависит, прежде всего, от массы и величины молекул, проходящих через клеточную мембрану. Например, мелкие неполярные молекулы легко растворяются в среднем липидном слое плазмалеммы, продвигаются через нее и оказываются в цитоплазме.

Крупные молекулы органических веществ проникают в цитоплазму с помощью специальных белков-переносчиков. Они имеют видовую специфичность и, соединяясь с частицей или ионом, без затрат энергии пассивно переносят их через мембрану по градиенту концентрации (пассивный транспорт). Этот процесс лежит в основе такого свойства плазмалеммы, как избирательная проницаемость. В процессе пассивного транспорта энергия молекул АТФ не используется, и клетка сберегает её на другие метаболические реакции.

Активный транспорт химических соединений через плазмалемму

Так как наружная клеточная мембрана обеспечивает перенос молекул и ионов из внешней среды внутрь клетки и обратно, становится возможным вывод продуктов диссимиляции, являющихся токсинами, наружу, то есть в межклеточную жидкость. Активный транспорт происходит против градиента концентрации и требует использования энергии в виде молекул АТФ. В нем также участвуют белки-переносчики, называемые АТФ-азами, являющиеся одновременно и ферментами.

Примером такого транспорта служит натрий-калиевый насос (ионы натрия переходят из цитоплазмы во внешнюю среду, а ионы калия закачиваются в цитоплазму). К нему способны эпителиальные клетки кишечника и почек. Разновидностями такого способа переноса служат процессы пиноцитоза и фагоцитоза. Таким образом, изучив, какие функции выполняет наружная клеточная мембрана, можно установить, что к процессам пино- и фагоцитоза способны гетеротрофные протисты, а также клетки высших животных организмов, например, лейкоциты.

Биоэлектрические процессы в клеточных мембранах

Установлено, что существует разность потенциалов между наружной поверхностью плазмалеммы (она заряжена положительно) и пристеночным слоем цитоплазмы, заряженным отрицательно. Ее назвали потенциалом покоя, и она присуща всем живым клеткам. А нервная ткань имеет не только потенциал покоя, но и способна к проведению слабых биотоков, которое называют процессом возбуждения. Наружные мембраны нервных клеток-нейронов, принимая раздражение от рецепторов, начинают менять заряды: ионы натрия массированно поступают внутрь клетки и поверхность плазмалеммы становится электроотрицательной. А пристеночный слой цитоплазмы вследствие избытка катионов получает положительный заряд. Это объясняет, по какой причине происходит перезарядка наружной клеточной мембраны нейрона, что вызывает проведение нервных импульсов, лежащих в основе процесса возбуждения.

2qm.ru

Какие функции выполняет наружная цитоплазматическая мембрана | Рекомендации специалистов

» Рекомендации специалистов

Цитоплазматическая мембрана;

Цитоплазматическая мембрана, плазмалемма — основная, универсальная для всех клеток составная часть поверхностного аппарата. Ее толщина составляет около 10 нм. Она ограничивает цитоплазму и защищает ее от внешних воздействий, принимает участие в процессах обмена веществ с окружающей средой.

Химическими компонентами мембраны являются липиды и белки. Липидысоставляют в среднем 40 % массы мембран. Среди них преобладают фосфолипиды.

Молекулы липидов располагаются в виде двойного слоя (билипидный слой). Каждая молекула липида образована полярной гидрофильной головкой и неполярными гидрофобными хвостами. В цитоплазматической мембране их гидрофильные головки обращены к наружной и внутренней поверхности мембраны, а гидрофобные хвосты — внутрь мембраны (рис. ).

Кроме основного билипидного слоя, в состав мембран входят белки двух разновидностей: периферические и интегральные. Периферические белки связаны с полярными головками липидных молекул электростатическими взаимодействиями. Они не образуют сплошного слоя. Периферические белки связывают плазмалемму с над- или субмембранными структурами поверхностного аппарата.

Интегральные белки более или менее глубоко погружены в мембрану, либо пронизывают ее насквозь (см. рис. ).

С некоторыми молекулами липидов и белков плазмалеммы животных клеток связаны ковалентными связями молекулы полисахаридов. Их короткие, сильно разветвленные молекулы образуют гликолипиды и гликопротеиды[VV63]. Полисахаридный слой покрывает всю поверхность клетки. Он называется гликокаликсом (от лат. гликис — сладкий и калюм — толстая кожа), и представляет собой надмембранный комплекс животной клетки.

Функции плазмалеммы. Плазмалемма выполняет барьерную, рецепторную и транспортную функции.

Барьерная функция. Окружая клетку со всех сторон, цитоплазматическая мембрана играет роль механического барьера – преграды между сложно организованным внутриклеточным содержимым и внешней средой. Барьерную функцию обеспечивает билипидный слой, не давая содержимому клетки растекаться и препятствуя проникновению в клетку чужеродных для нее веществ.

Рецепторная функция. Некоторые белки мембраны способны узнавать определенные вещества и связываться с ними. Таким образом рецепторные белки участвуют в отборе молекул, поступающих в клетки. К рецепторным белкам относятся, например, антигенраспознающие рецепторы В-лимфоцитов, рецепторы гормонов и т.д. К этому же типу можно отнести интегральные белки, выполняющие специфические ферментативные функции, осуществляющие процессы пристеночного пищеварения в кишечнике.

В плазматическую мембрану встроены также сигнальные белки, способные в ответ на действие различных факторов окружающей среды изменять свою пространственную структуру и таким образом передавать сигналы внутрь клетки. Следовательно, плазматическая мембрана обеспечивает раздражимость организмов[VV64] (способность воспринимать раздражители и определенным образом реагировать на них), осуществляя обмен информацией между клеткой и окружающей средой.

В осуществлении рецепторной функции, кроме мембранных белков, важную роль играют элементы гликокаликса.

Разнообразие и специфичность наборов рецепторов на поверхности клеток приводит к созданию очень сложной системы маркеров, позволяющих отличить «свои» клетки (той же особи или того же вида) от «чужих». Сходные клетки вступают друг с другом во взаимодействия, приводящие к слипанию поверхностей (коньюгация у бактерий, образование тканей у животных).

С цитоплазматической мембраной связана локализация[VV65] специфических рецепторов, реагирующих на физические факторы. Так, у фотосинтезирующих бактерий и цианобактерий на мембранах локализованы рецепторы[VV66] (хлорофиллы), взаимодействующие с квантами света. В плазмалемме светочувствительных клеток животных расположена специальная система фоторецепторов (родопсин). С помощью фоторецепторов световой сигнал превращается в химический, что в свою очередь приводит к возникновению нервного импульса.

Транспортная функция. Одной из основных функций мембраны является перенос веществ. Выделяют несколько основных способов транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану: диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт и транспорт в мембранной упаковке.

Диффузия — движение веществ через мембрану по градиенту концентрации (из области, где их концентрация выше, в область, где их концентрация ниже). Этот процесс происходит без затраты энергии вследствие хаотического движения молекул. Диффузный транспорт веществ осуществляется либо через билипидный слой (жирорастворимые вещества), либо при участии транспортных белков мембраны (рис. ). В этом случае транспортные белки образуют молекулярные комплексы — каналы, через которые проходит растворенные молекулы и ионы.

Облегченная диффузия— наблюдается тогда, когда специальные мембранные белки-переносчики избирательно связываются с тем или иным ионом или молекулой и переносят их через мембрану. При этом переносимые частицы перемещаются по градиенту концентрации, но быстрее, чем при обычной диффузии. Диффузия и облегченная диффузия являются пассивными видами транспорта.

Наконец, наиболее важный вид транспорта — активный мембранный транспорт. Его принципиальное отличие от пассивного транспорта состоит в возможности переноса вещества против градиента концентрации. Для этого в мембране имеются специальные насосы, работающие с использованием энергии (чаще всего АТФ).

Одним из наиболее распространенных мембранных насосов является так называемая[BЭ67] калиево-натриевая АТФаза (К\Na-АТФаза). Благодаря ее работе из клетки непрерывно удаляются ионы Na + и закачиваются ионы К +. Таким образом в клетке и вне ее поддерживается разность концентраций этих ионов, что лежит в основе многих биоэлектрических и транспортных процессов.

В результате активного транспорта с помощью мембранного насоса происходит также регуляция концентрации Mg 2+ и Са 2+ в клетке.

Наряду с ионами путем активного транспорта через цитоплазматическую мембрану в клетку поступают моносахариды, аминокислоты и другие вещества.

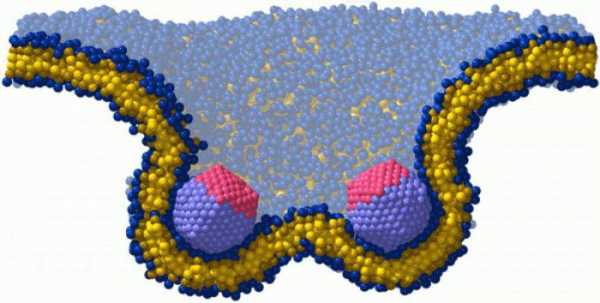

Своеобразной и относительно хорошо изученной разновидностью мембранного транспорта является транспорт в мембранной упаковке. Он особенно важен для клеток протистов, пищеварительных и секреторных клеток, фагоцитов и др. Различают эндоцитоз и экзоцитоз — в зависимости от того, в каком направлении переносятся вещества (в клетку или из нее).

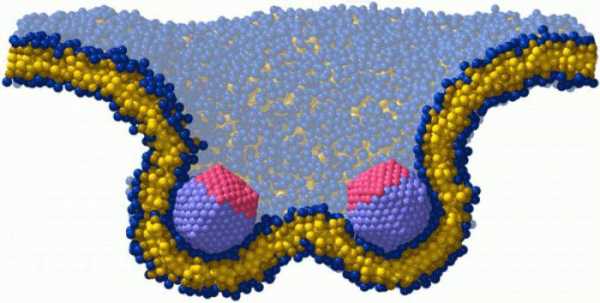

Эндоцитоз (от греч. эндон — внутри и китос — клетка) — поглощение клеткой пищевых частиц. При эндоцитозе определенный участок плазмалеммы захватывает, обволакивает внеклеточный материал, заключая его в мембранную упаковку, возникшую за счет впячивания мембраны (рис. ).

Эндоцитоз разделяют на фагоцитоз (захват и поглощение крупных твердых частиц) и пиноцитоз (поглощение жидкости). Путем эндоцитоза осуществляется питание гетеротрофных протистов, защитные реакции организма (поглощение лейкоцитами чужеродных частиц) и др. Он не характерен для растений и грибов (подумайте, почему).

Экзоцитоз — транспортировка веществ, заключенных в мембранную упаковку, из клетки во внешнюю среду. Вакуолярный[VV68] пузырек перемещается к цитоплазматической мембране, сливается с ней, а его содержимое выделяется в окружающую среду. Таким способом выделяются пищеварительные ферменты, секреторные гранулы, гормоны, гемицеллюлоза и др.

#61555;#61472;1. Что такое плазмалемма? Можно ли ее видеть в световой микроскоп? 2. Каковы химический состав и строение плазмалеммы? 3. Какие функции выполняет плазмалемма? 4. Какие вещества и как обеспечивают выполнение плазмалеммой сигнальной функции? 5. Как осуществляется перенос веществ через мембрану? 6. В чем состоит принципиальное отличие пассивного транспорта от активного? 7. Что общего и отличного между процессами фагоцитоза и пиноцитоза? Клетки каких организмов могут осуществлять эти процессы? Свой ответ обоснуйте.

http://studopedia.su/2_4352_tsitoplazmaticheskaya-membrana.html

Цитоплазматическая мембрана: функции, строение. наружная цитоплазматическая мембрана

Наружная цитоплазматическая мембрана представляет собой тончайшую пленку. Ее толщина — порядка 7-10 нм. Просматривается пленка только в электронный микроскоп. Далее рассмотрим, что собой представляет цитоплазматическая мембрана. Функции пленки также будут описаны в статье.

Какой состав имеет цитоплазматическая мембрана? Строение пленки достаточно разнообразно. В соответствии с химической организацией, она представляет собой комплекс белков и липидов. Цитоплазматическая мембрана клетки включает в себя бислой. Он выступает в качестве основы. Кроме этого, цитоплазматическая мембрана содержит холестерол и гликолипиды. Этим веществам свойственна амфипатричность. Другими словами, в них присутствуют гидрофобные ( боящиеся влаги ) и гидрофильные ( любящие воду ) концы. Последние (фосфатная группа) направлены наружу от мембраны, вторые (остатки от жирных кислот) ориентированы друг к другу. За счет этого и формируется липидный биполярный слой. Липидные молекулы обладают подвижностью. Они способны перемещаться в собственном монослое либо (что редко) из одного в другой.  Липидный слой может иметь состояние твердого или жидкого кристалла. Монослои отличаются асимметричностью. Это значит, что в них различен состав липидов. За счет этого свойства цитоплазматические мембраны обладают специфичностью даже в рамках одной клетки. Ко второму обязательному компоненту пленки относят белки. Многие из этих соединений могут перемещаться в мембранной плоскости либо совершать вращения вокруг собственной оси. При этом они не способны переходить из одной части бислоя в другую. Защита внутренней среды — основная задача, которую выполняет цитоплазматическая мембрана. Строение пленки, кроме этого, обеспечивает течение различных процессов. За выполнение тех или иных задач отвечают белки. Благодаря липидам обеспечиваются структурные особенности пленки.

Липидный слой может иметь состояние твердого или жидкого кристалла. Монослои отличаются асимметричностью. Это значит, что в них различен состав липидов. За счет этого свойства цитоплазматические мембраны обладают специфичностью даже в рамках одной клетки. Ко второму обязательному компоненту пленки относят белки. Многие из этих соединений могут перемещаться в мембранной плоскости либо совершать вращения вокруг собственной оси. При этом они не способны переходить из одной части бислоя в другую. Защита внутренней среды — основная задача, которую выполняет цитоплазматическая мембрана. Строение пленки, кроме этого, обеспечивает течение различных процессов. За выполнение тех или иных задач отвечают белки. Благодаря липидам обеспечиваются структурные особенности пленки.

Цитоплазматическая мембрана: функции

Основными задачами являются:

- Барьерная. Защитная пленка обеспечивает активный, пассивный, избирательный, регулируемый обмен соединений с внешней средой. За счет избирательной проницаемости осуществляется отделение клетки и ее компартментов и снабжение их нужными веществами.

- Транспортная. Сквозь пленку осуществляется переход соединений от клетки к клетке. Благодаря этому доставляются питательные соединения, удаляются конечные продукты обмена, происходит секреция разных веществ. Кроме этого, формируются ионные градиенты, на оптимальном уровне поддерживаются ионная концентрация и рН. Они необходимы для активной деятельности ферментов клетки.

Вспомогательные задачи

- Матричная. Эта функция обеспечивает определенную ориентацию и взаиморасположение белков мембраны, а также оптимальное их взаимодействие.

- Механическая. За счет нее обеспечивается автономность клетки, внутренних структур. Также осуществляется соединение элемента с прочими аналогичными.

- Энергетическая. На фоне фотосинтеза в хлоропластах и при осуществлении клеточного дыхания в мембранах активны системы энергетического переноса. В них также участвуют и белковые соединения.

- Рецепторная. Ряд белков, которые присутствуют в мембране, обеспечивает восприятие различных сигналов. К примеру, циркулирующие в крови стероиды оказывают воздействие только на те клетки-мишени, которые обладают соответствующими гормонам рецепторами. Химические соединения, обеспечивающие проведение импульсов (нейромедиаторы), также связываются с помощью особых белков клеток-мишеней.

Особые свойства

К специфическим функциям мембраны относят:

- Ферментативную. Зачастую белки, которые содержит цитоплазматическая мембрана, выступают в качестве ферментов.

- Генерацию и проведение биопотенциалов.

- Маркировку. Цитоплазматическая мембрана включает в свой состав особые антигены. Они действуют как маркеры; ярлыки . Благодаря им осуществляется распознание клеток. Маркеры представляют собой гликопротеины — белки, содержащие разветвленные олигосахаридные боковые цепи. Они выступают в качестве антенн . Благодаря огромному количеству вариантов боковых цепей для того или другого типа клеток может быть сформирован особый маркер. При их помощи распознанные друг другом элементы начинают действовать согласованно. К примеру, так происходит при образовании тканей и органов. Маркировка также позволяет иммунитету определить чужеродные антигены.

Дополнительные сведения

Если какие-то частицы по тем или другим причинам не способны пройти сквозь фосфолипидный бислой (к примеру, вследствие гидрофильных свойств, поскольку внутри цитоплазматическая мембрана гидрофобна и такие соединения не пропускает, либо из-за больших размеров самих частиц), но они необходимы, то пройти они могут с помощью специальных белков-переносчиков (транспортеров) и белков-каналов. Либо проникновение их осуществляется посредством эндоцитоза. В процессе пассивного транспорта пересечение веществами липидного слоя происходит путем диффузии. При этом энергия не затрачивается. В качестве одного из вариантов такого механизма может выступать облегченная диффузия. В ходе нее облегчает прохождение вещества какая-нибудь специфическая молекула. У нее может присутствовать канал, способный пропускать только однотипные частицы. При активном транспорте затрачивается энергия. Это связано с тем, что данный процесс осуществляется против концентрационного градиента. Цитоплазматическая мембрана содержит особые белки-насосы, АТФазу в том числе, которая способствует активному вхождению калиевых и выведению натриевых ионов.

Их существует несколько:

- Бутербродная модель . Идею о трехслойном строении всех мембран высказали ученые Даусон и Даниэли в 1935 году. По их мнению, структура пленки была следующей: белки-липиды-белки. Такое представление существовало достаточно долго.

- Жидкостно-мозаичная структура . Эта модель была описана Николсоном и Сингером в 1972 году. В соответствии с ней белковые молекулы не формируют сплошной слой, а погружаются в биполярный липидный в виде мозаики на различную глубину. Эта модель считается наиболее универсальной.

- Белково-кристаллическая структура . В соответствии с этой моделью мембраны формируются за счет переплетения белковых и липидных молекул, которые объединены на базе гидрофильно-гидрофобных связей.

http://yakginka.ru/zdorove/33279-citoplazmaticheskaja-membrana-funkcii-stroenie.html

Цитоплазматическая мембрана: функции, строение. Наружная цитоплазматическая мембрана

Автор Михаил February 23,

Наружная цитоплазматическая мембрана представляет собой тончайшую пленку. Ее толщина — порядка 7-10 нм. Просматривается пленка только в электронный микроскоп. Далее рассмотрим, что собой представляет цитоплазматическая мембрана. Функции пленки также будут описаны в статье.

Какой состав имеет цитоплазматическая мембрана? Строение пленки достаточно разнообразно. В соответствии с химической организацией, она представляет собой комплекс белков и липидов. Цитоплазматическая мембрана клетки включает в себя бислой. Он выступает в качестве основы. Кроме этого, цитоплазматическая мембрана содержит холестерол и гликолипиды. Этим веществам свойственна амфипатричность. Другими словами, в них присутствуют гидрофобные ( боящиеся влаги ) и гидрофильные ( любящие воду ) концы. Последние (фосфатная группа) направлены наружу от мембраны, вторые (остатки от жирных кислот) ориентированы друг к другу. За счет этого и формируется липидный биполярный слой. Липидные молекулы обладают подвижностью. Они способны перемещаться в собственном монослое либо (что редко) из одного в другой.  Липидный слой может иметь состояние твердого или жидкого кристалла. Монослои отличаются асимметричностью. Это значит, что в них различен состав липидов. За счет этого свойства цитоплазматические мембраны обладают специфичностью даже в рамках одной клетки. Ко второму обязательному компоненту пленки относят белки. Многие из этих соединений могут перемещаться в мембранной плоскости либо совершать вращения вокруг собственной оси. При этом они не способны переходить из одной части бислоя в другую. Защита внутренней среды – основная задача, которую выполняет цитоплазматическая мембрана. Строение пленки, кроме этого, обеспечивает течение различных процессов. За выполнение тех или иных задач отвечают белки. Благодаря липидам обеспечиваются структурные особенности пленки.

Липидный слой может иметь состояние твердого или жидкого кристалла. Монослои отличаются асимметричностью. Это значит, что в них различен состав липидов. За счет этого свойства цитоплазматические мембраны обладают специфичностью даже в рамках одной клетки. Ко второму обязательному компоненту пленки относят белки. Многие из этих соединений могут перемещаться в мембранной плоскости либо совершать вращения вокруг собственной оси. При этом они не способны переходить из одной части бислоя в другую. Защита внутренней среды – основная задача, которую выполняет цитоплазматическая мембрана. Строение пленки, кроме этого, обеспечивает течение различных процессов. За выполнение тех или иных задач отвечают белки. Благодаря липидам обеспечиваются структурные особенности пленки.

Цитоплазматическая мембрана: функции

Основными задачами являются:

- Барьерная. Защитная пленка обеспечивает активный, пассивный, избирательный, регулируемый обмен соединений с внешней средой. За счет избирательной проницаемости осуществляется отделение клетки и ее компартментов и снабжение их нужными веществами.

- Транспортная. Сквозь пленку осуществляется переход соединений от клетки к клетке. Благодаря этому доставляются питательные соединения, удаляются конечные продукты обмена, происходит секреция разных веществ. Кроме этого, формируются ионные градиенты, на оптимальном уровне поддерживаются ионная концентрация и рН. Они необходимы для активной деятельности ферментов клетки.

Вспомогательные задачи

- Матричная. Эта функция обеспечивает определенную ориентацию и взаиморасположение белков мембраны, а также оптимальное их взаимодействие.

- Механическая. За счет нее обеспечивается автономность клетки, внутренних структур. Также осуществляется соединение элемента с прочими аналогичными.

- Энергетическая. На фоне фотосинтеза в хлоропластах и при осуществлении клеточного дыхания в мембранах активны системы энергетического переноса. В них также участвуют и белковые соединения.

- Рецепторная. Ряд белков, которые присутствуют в мембране, обеспечивает восприятие различных сигналов. К примеру, циркулирующие в крови стероиды оказывают воздействие только на те клетки-мишени, которые обладают соответствующими гормонам рецепторами. Химические соединения, обеспечивающие проведение импульсов (нейромедиаторы), также связываются с помощью особых белков клеток-мишеней.

Особые свойства

К специфическим функциям мембраны относят:

- Ферментативную. Зачастую белки, которые содержит цитоплазматическая мембрана, выступают в качестве ферментов.

- Генерацию и проведение биопотенциалов.

- Маркировку. Цитоплазматическая мембрана включает в свой состав особые антигены. Они действуют как маркеры- ярлыки . Благодаря им осуществляется распознание клеток. Маркеры представляют собой гликопротеины – белки, содержащие разветвленные олигосахаридные боковые цепи. Они выступают в качестве антенн . Благодаря огромному количеству вариантов боковых цепей для того или другого типа клеток может быть сформирован особый маркер. При их помощи распознанные друг другом элементы начинают действовать согласованно. К примеру, так происходит при образовании тканей и органов. Маркировка также позволяет иммунитету определить чужеродные антигены.

Дополнительные сведения

Если какие-то частицы по тем или другим причинам не способны пройти сквозь фосфолипидный бислой (к примеру, вследствие гидрофильных свойств, поскольку внутри цитоплазматическая мембрана гидрофобна и такие соединения не пропускает, либо из-за больших размеров самих частиц), но они необходимы, то пройти они могут с помощью специальных белков-переносчиков (транспортеров) и белков-каналов. Либо проникновение их осуществляется посредством эндоцитоза. В процессе пассивного транспорта пересечение веществами липидного слоя происходит путем диффузии. При этом энергия не затрачивается. В качестве одного из вариантов такого механизма может выступать облегченная диффузия. В ходе нее облегчает прохождение вещества какая-нибудь специфическая молекула. У нее может присутствовать канал, способный пропускать только однотипные частицы. При активном транспорте затрачивается энергия. Это связано с тем, что данный процесс осуществляется против концентрационного градиента. Цитоплазматическая мембрана содержит особые белки-насосы, АТФазу в том числе, которая способствует активному вхождению калиевых и выведению натриевых ионов.

Их существует несколько:

- Бутербродная модель . Идею о трехслойном строении всех мембран высказали ученые Даусон и Даниэли в 1935 году. По их мнению, структура пленки была следующей: белки-липиды-белки. Такое представление существовало достаточно долго.

- Жидкостно-мозаичная структура . Эта модель была описана Николсоном и Сингером в 1972 году. В соответствии с ней белковые молекулы не формируют сплошной слой, а погружаются в биполярный липидный в виде мозаики на различную глубину. Эта модель считается наиболее универсальной.

- Белково-кристаллическая структура . В соответствии с этой моделью мембраны формируются за счет переплетения белковых и липидных молекул, которые объединены на базе гидрофильно-гидрофобных связей.

Похожие статьи

http://www.syl.ru/article/170708/new_tsitoplazmaticheskaya-membrana-funktsii-stroenie-narujnaya-tsitoplazmaticheskaya-membrana

Комментариев пока нет!

www.formula-zdorovja.ru

какие функции выполняет наружная цитоплазматическая мембрана

Ограничивают содержимое клетки от внешней среды. Транспорт веществ в клетку и из нее. Избирательная пронициаемость. Рецепторная (получение и преобразование сигналов из окружающей среды, узнавание веществ клеток) .

Кле́точная мембра́на (или цитолемма, или плазмалемма, или плазматическая мембрана) отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая ее целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды.

Защитную, транспортную.

барьерная, механическая…

touch.otvet.mail.ru