вспоминаем школу. Что такое звуковой анализ слова? Печатная консультация для родителей

Звуки относятся к разделу фонетики. Изучение звуков включено в любую школьную программу по русскому языку. Ознакомление со звуками и их основными характеристиками происходит в младших классах. Более детальное изучение звуков со сложными примерами и нюансами проходит в средних и старших классах. На этой странице даются только основные знания по звукам русского языка в сжатом виде. Если вам нужно изучить устройство речевого аппарата, тональность звуков, артикуляцию, акустические составляющие и другие аспекты, выходящие за рамки современной школьной программы, обратитесь к специализированным пособиям и учебникам по фонетике.

Что такое звук?

Звук, как слово и предложение, является основной единицей языка. Однако звук не выражает какого-либо значения, но отражает звучание слова. Благодаря этому мы отличаем слова друг от друга. Слова различаются количеством звуков (порт — спорт, ворона — воронка)

, набором звуков (лимон — лиман, кошка — мышка)

, последовательностью звуков (нос — сон, куст — стук)

вплоть до полного несовпадения звуков (лодка — катер, лес — парк)

.

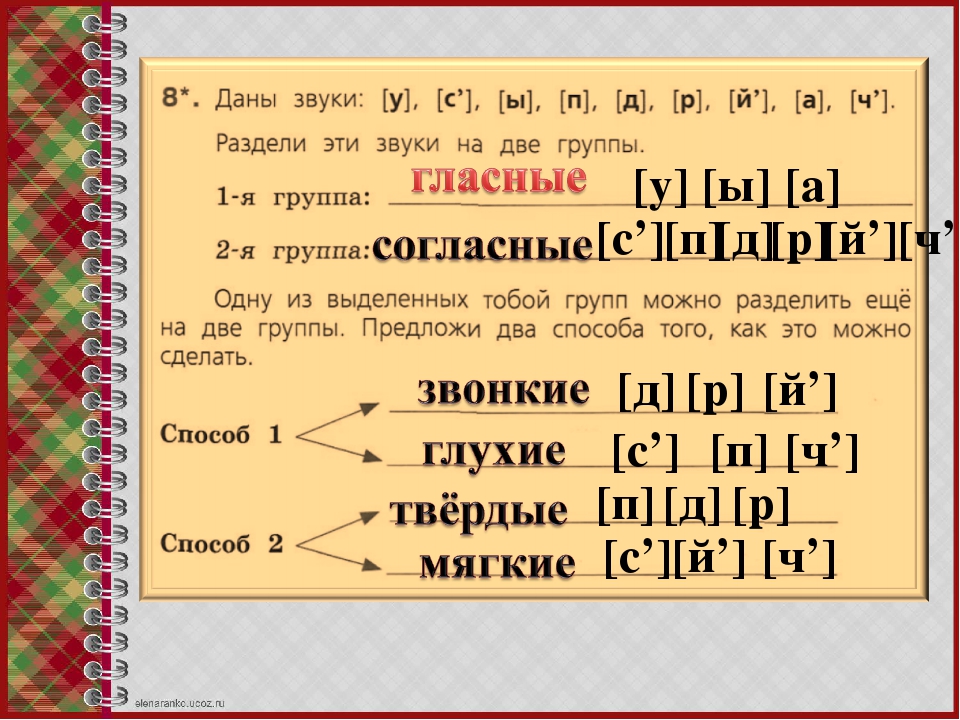

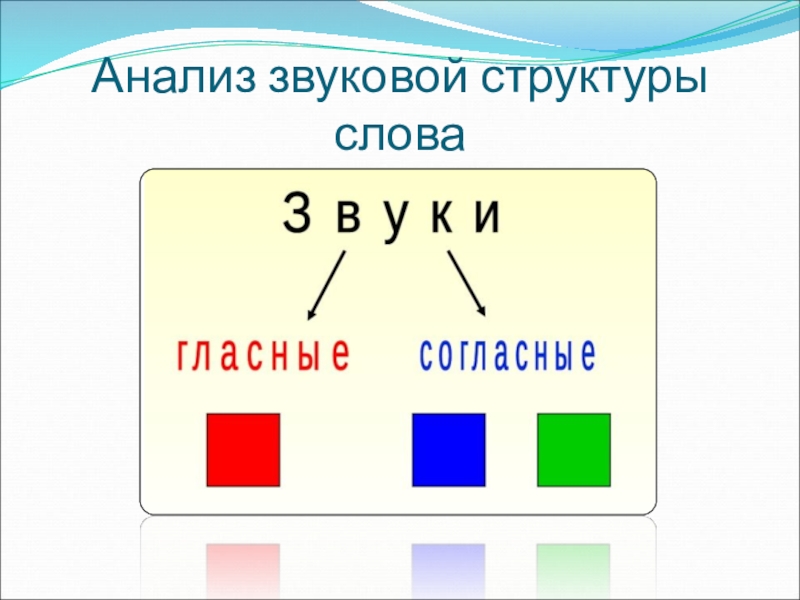

Какие звуки бывают?

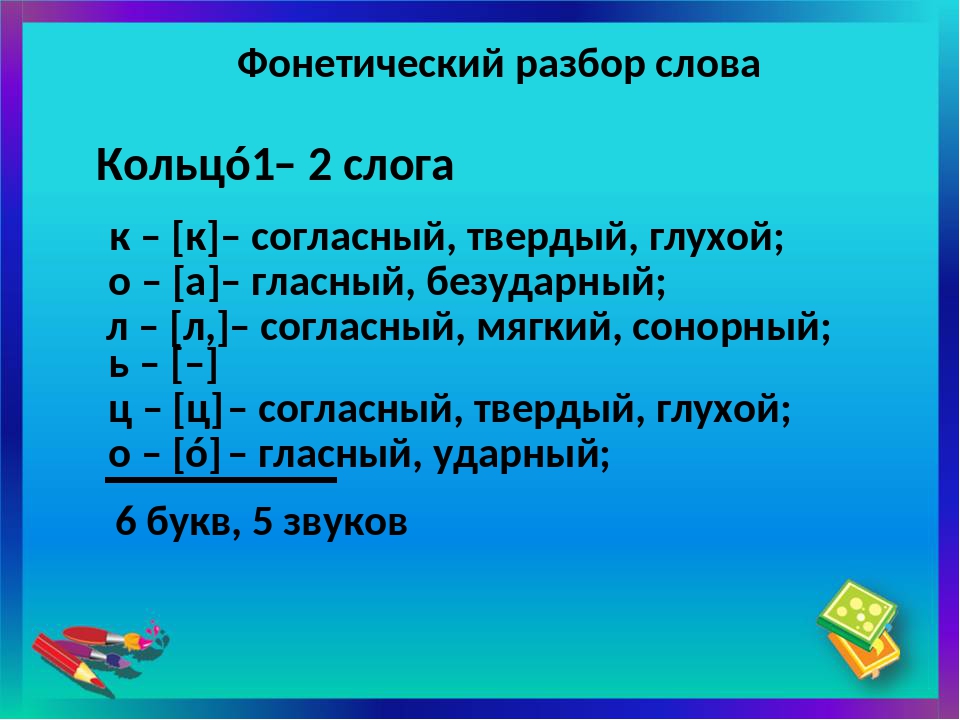

В русском языке звуки делятся на гласные и согласные . В русском языке 33 буквы и 42 звука: 6 гласных звуков, 36 согласных звуков, 2 буквы (ь, ъ) не обозначают звука. Несоответствие в количестве букв и звуков (не считая Ь и Ъ) вызвано тем, что на 10 гласных букв приходится 6 звуков, на 21 согласную букву — 36 звуков (если учитывать все комбинации согласных звуков глухие/звонкие, мягкие/твёрдые). На письме звук указывается в квадратных скобках.

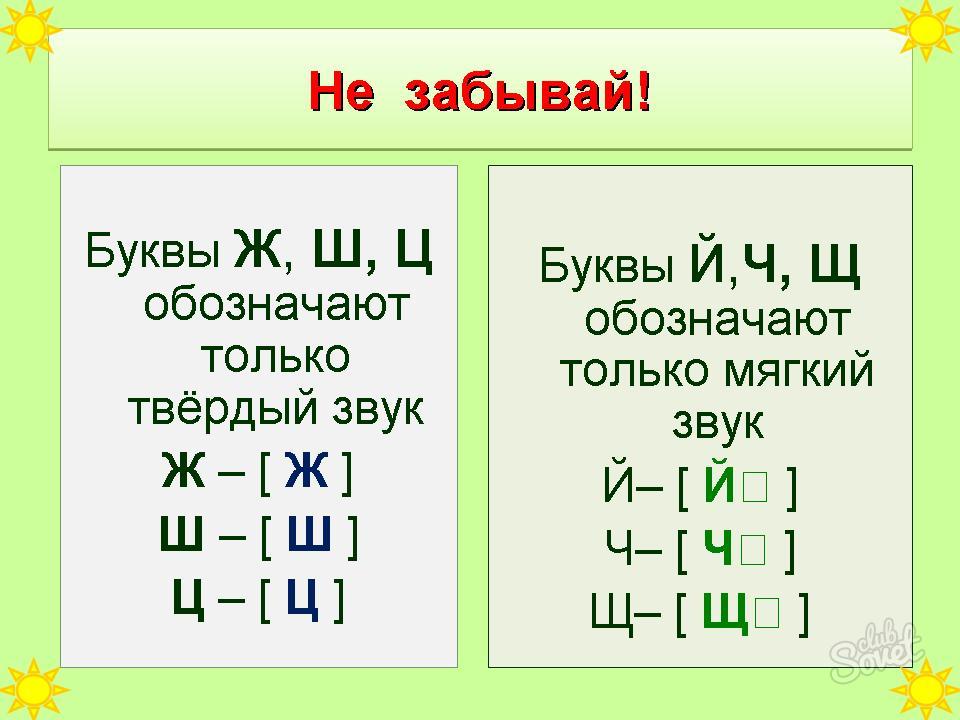

Не бывает звуков: [е], [ё], [ю], [я], [ь], [ъ], [ж’], [ш’], [ц’], [й], [ч], [щ].

Схема 1. Буквы и звуки русского языка.

Как произносятся звуки?

Звуки мы произносим при выдыхании (только в случае междометия «а-а-а», выражающем страх, звук произносится при вдыхании.). Разделение звуков на гласные и согласные связано с тем, как человек произносит их. Гласные звуки произносятся голосом за счет выдыхаемого воздуха, проходящего через напряженные голосовые связки и свободно выходящего через рот.

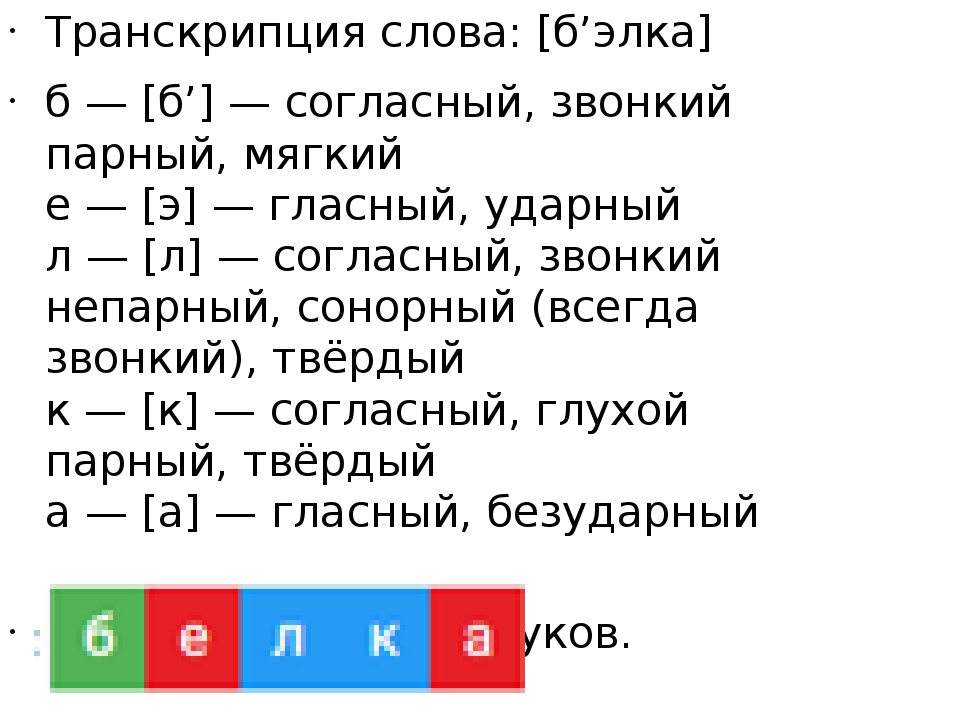

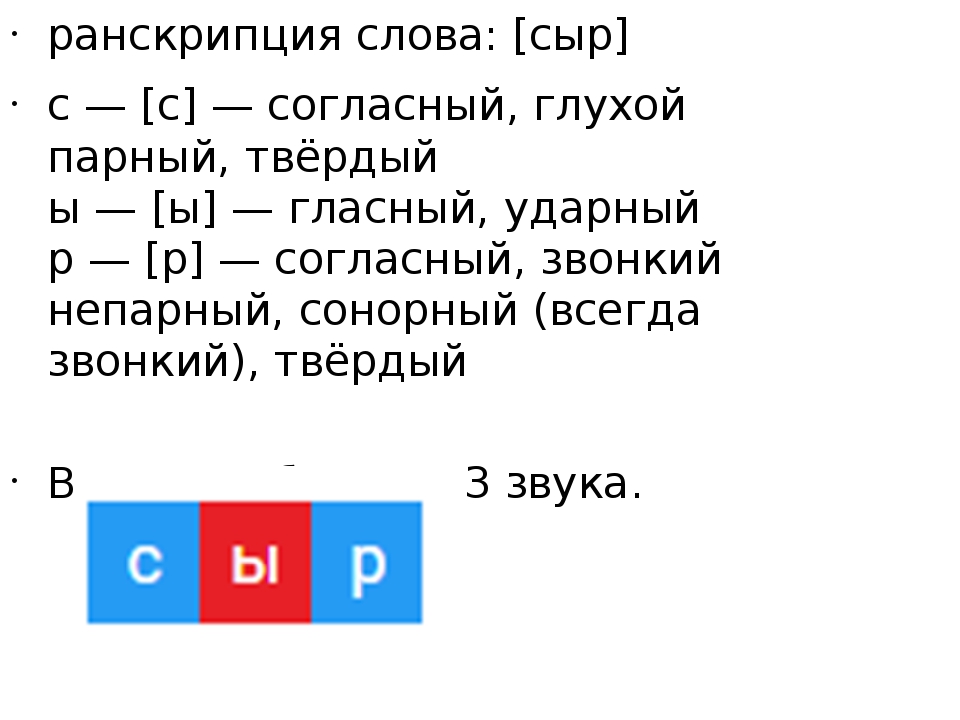

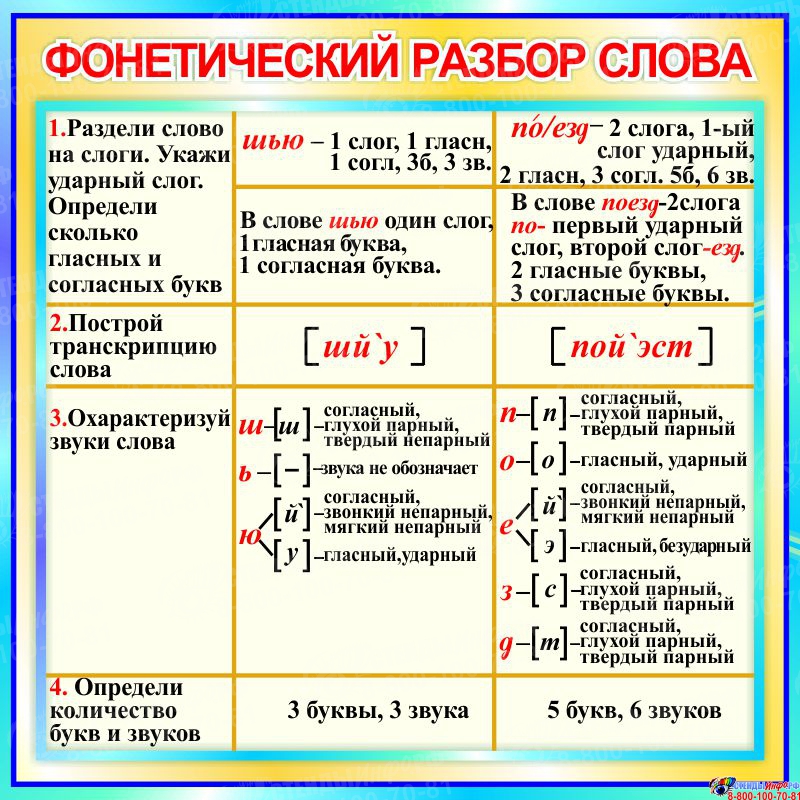

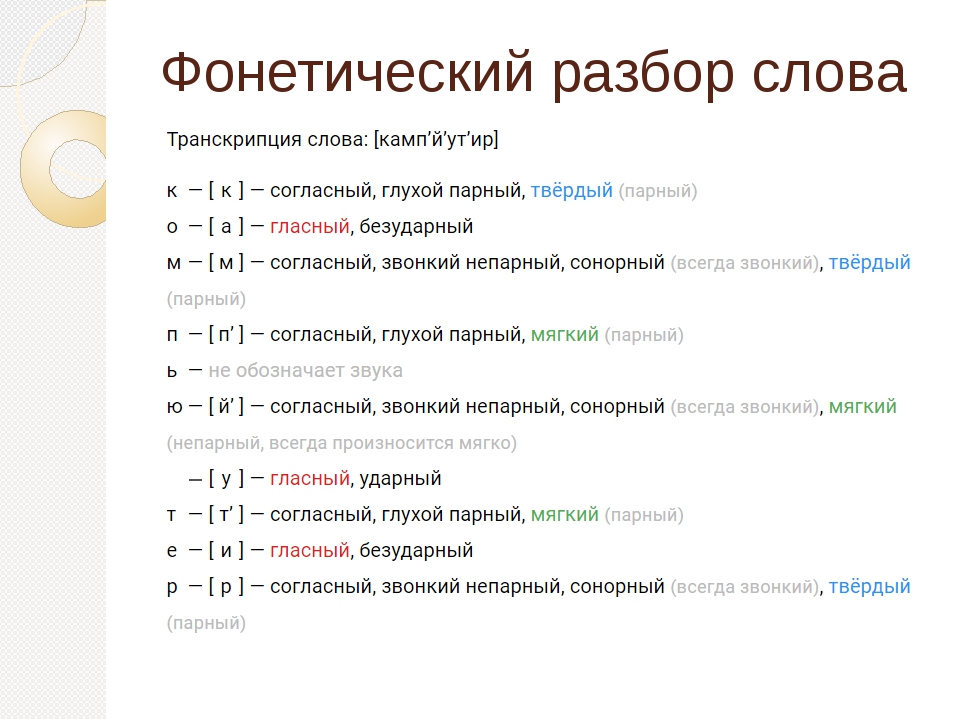

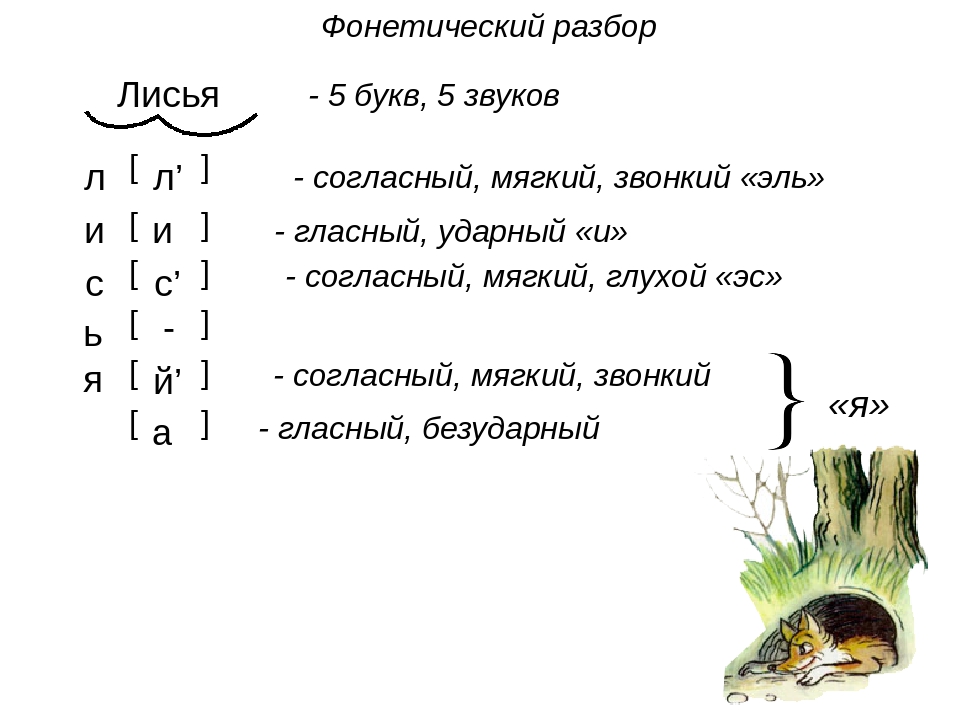

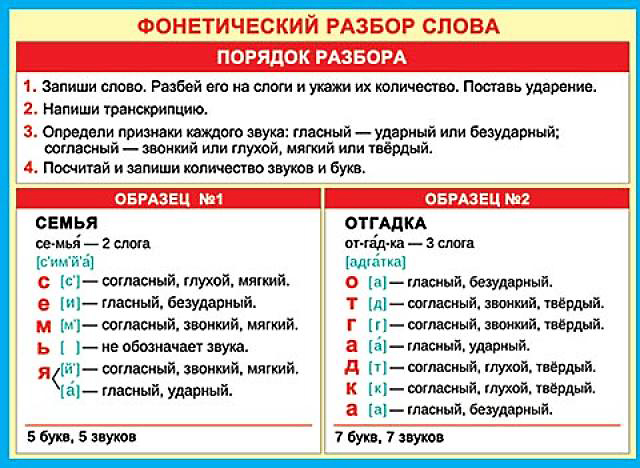

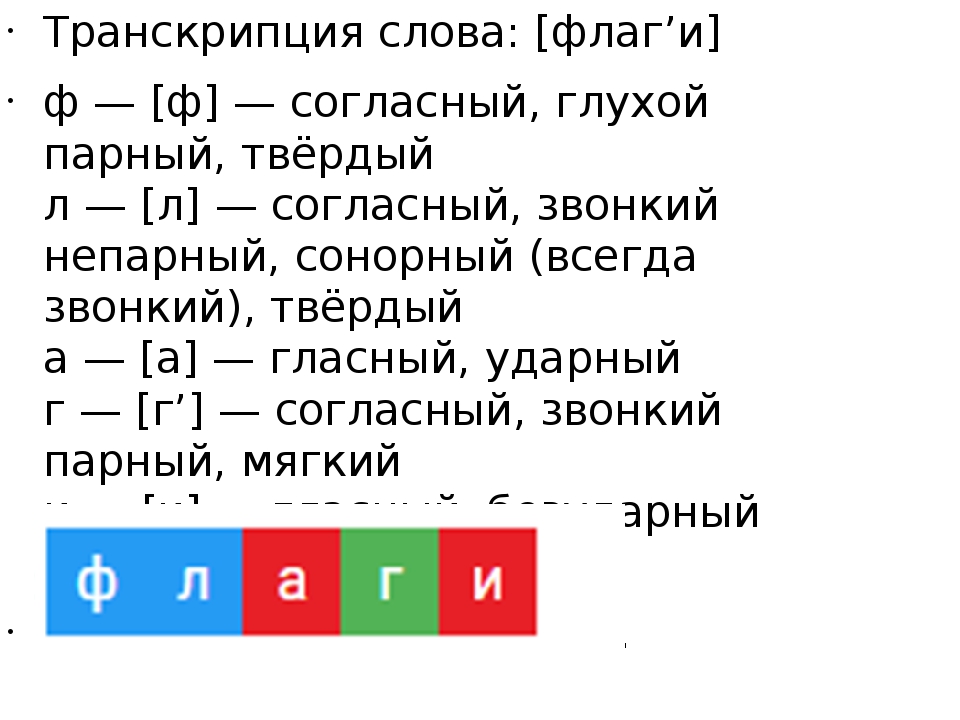

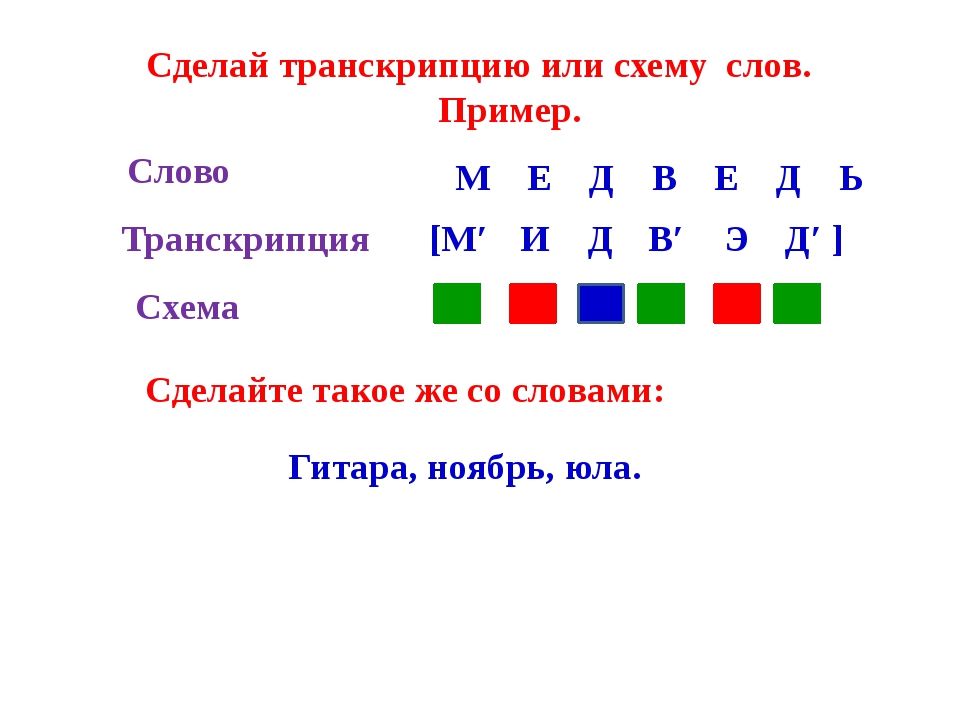

Транскрипция слова

Транскрипция слова — запись звуков в слове, то есть фактически запись того, как слово правильно произносится. Звуки заключаются в квадратные скобки. Сравните: а — буква, [а] — звук. Мягкость согласных обозначается апострофом: п — буква, [п] — твёрдый звук, [п’] — мягкий звук. Звонкие и глухие согласные на письме никак не обозначаются. Транскрипция слова записывается в квадратных скобках.

Нет чёткого сопоставления букв и звуков. В русском языке много случаев подмены гласных звуков в зависимости от места ударения слова, подмены согласных или выпадения согласных звуков в определённых сочетаниях. При составлении транскрипции слова учитывают правила фонетики .

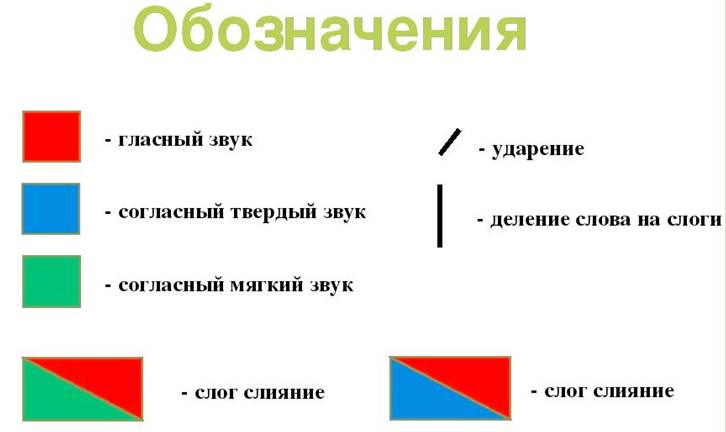

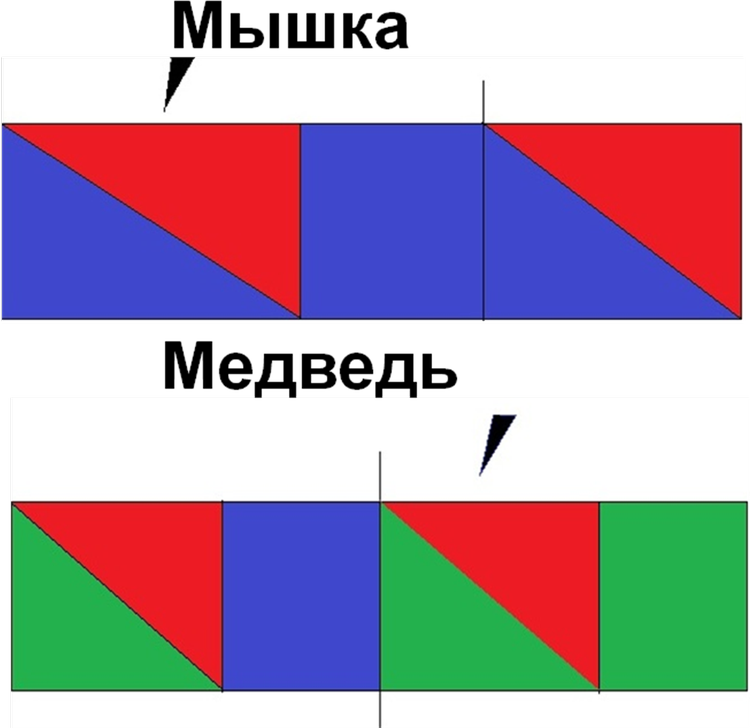

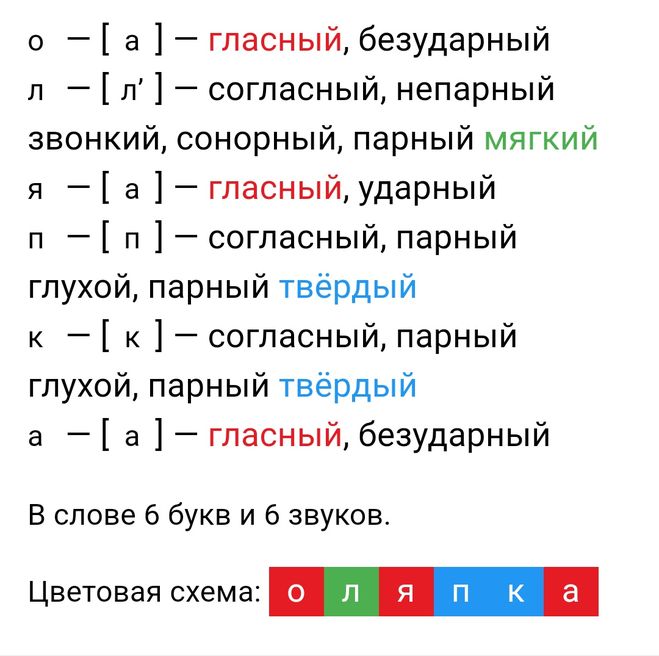

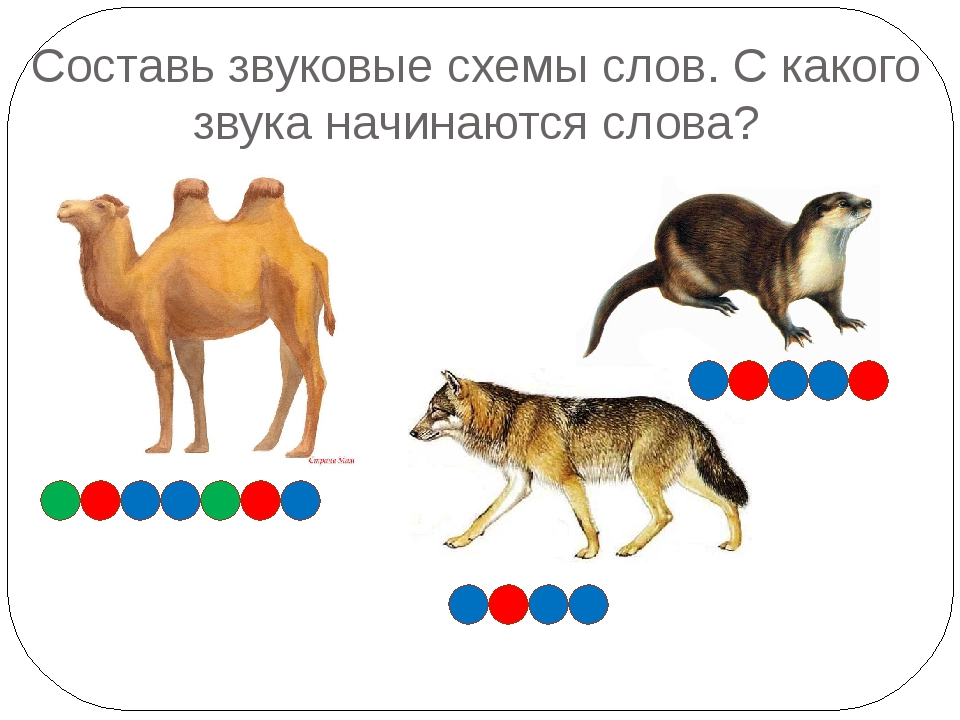

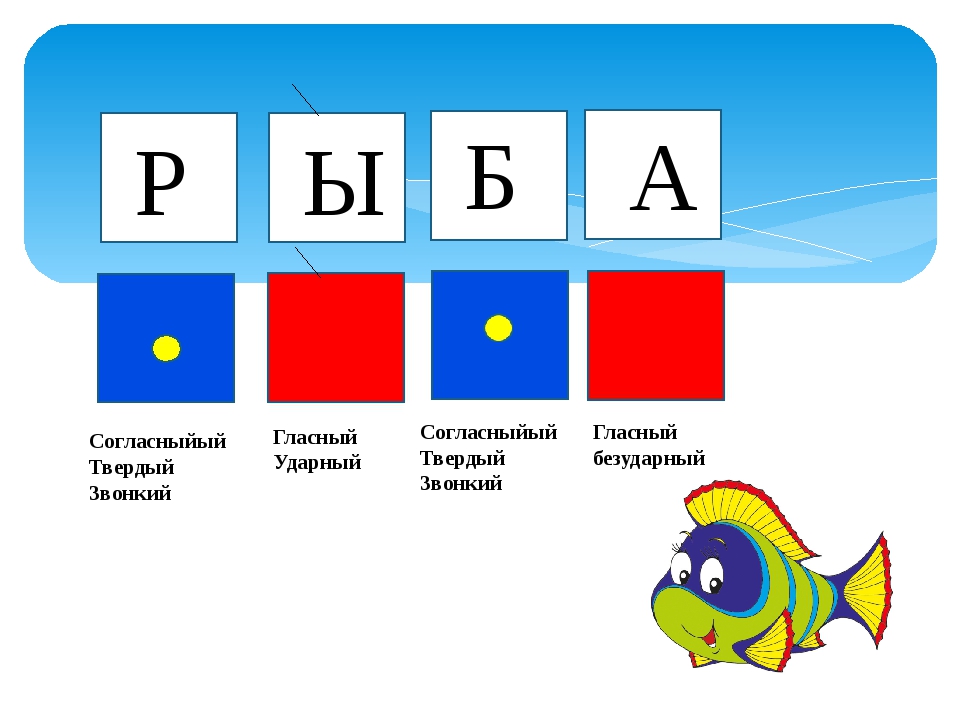

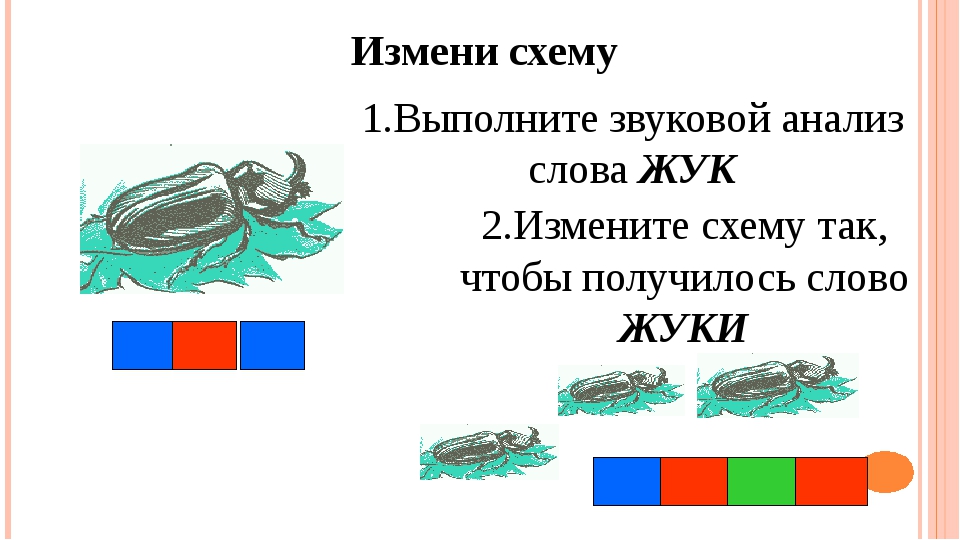

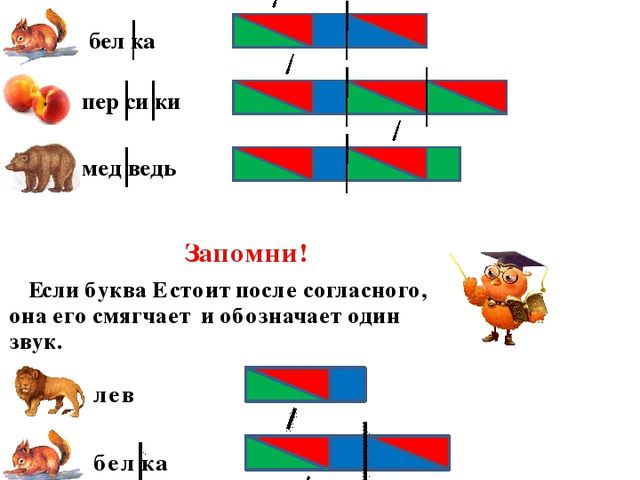

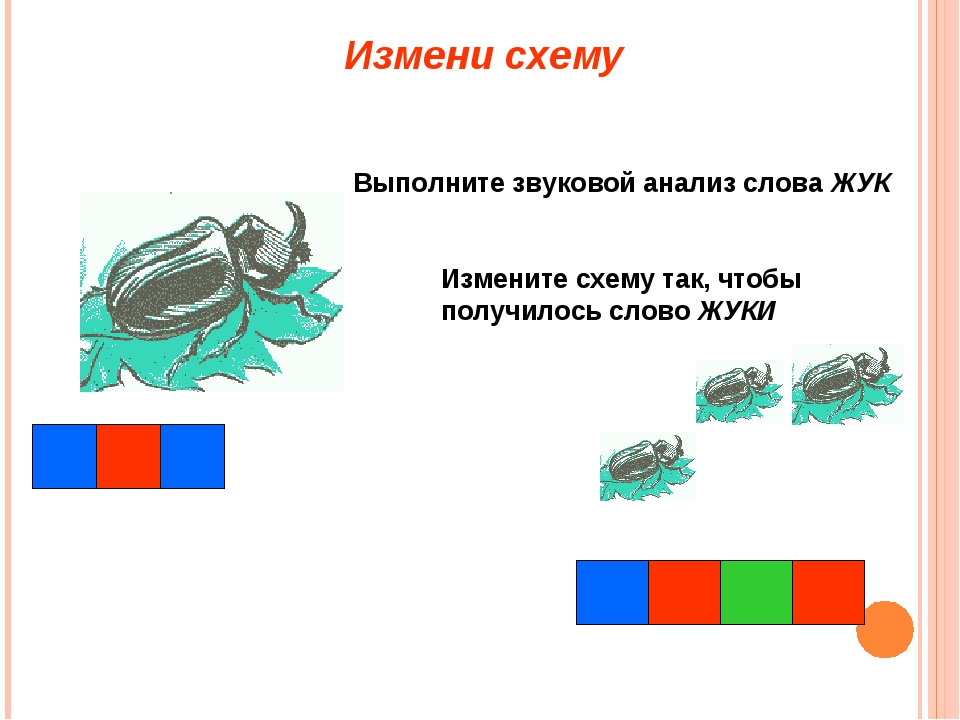

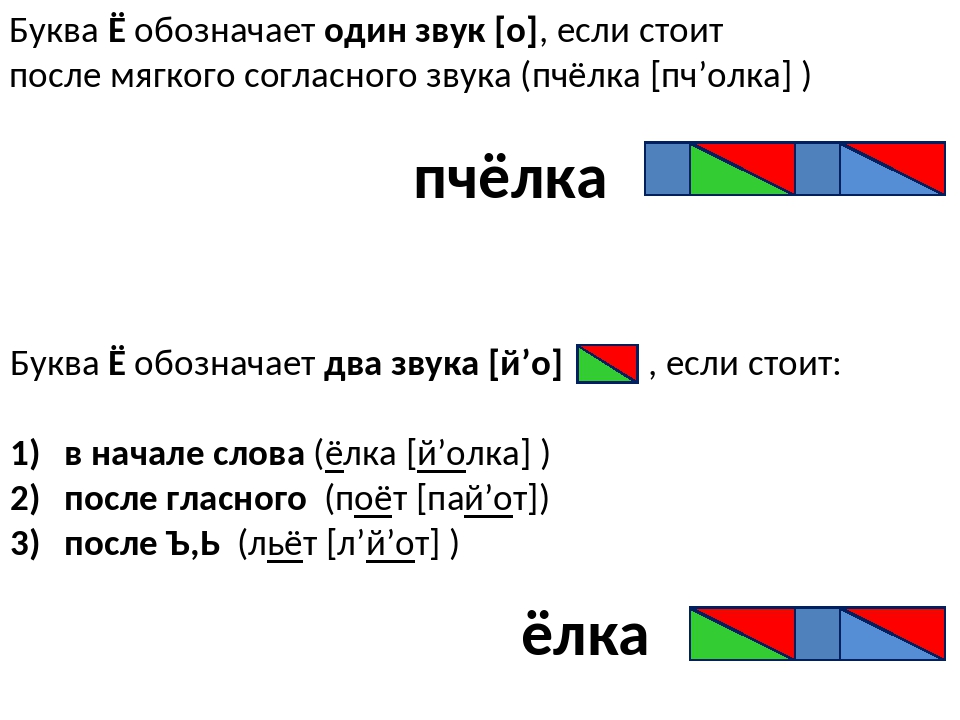

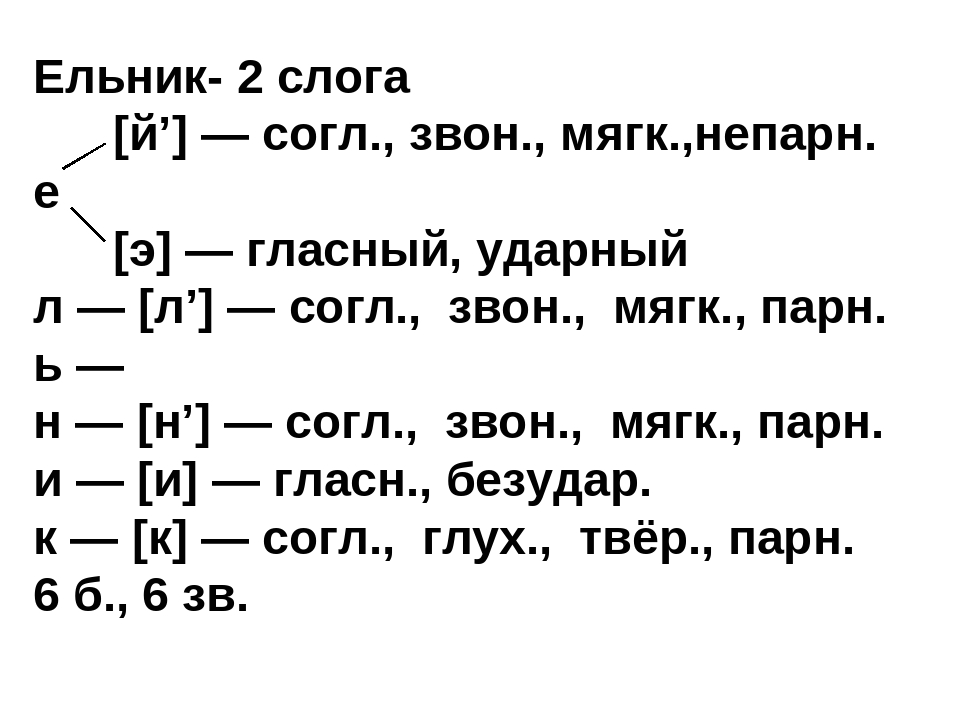

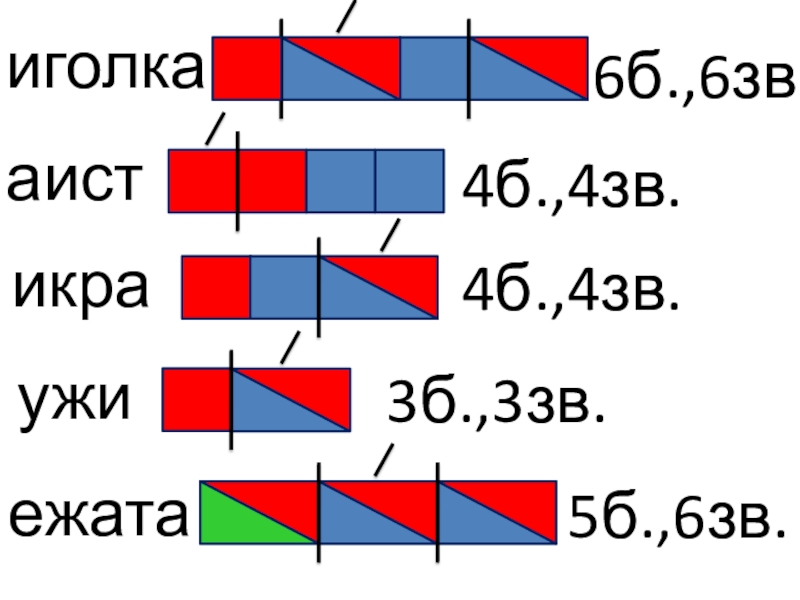

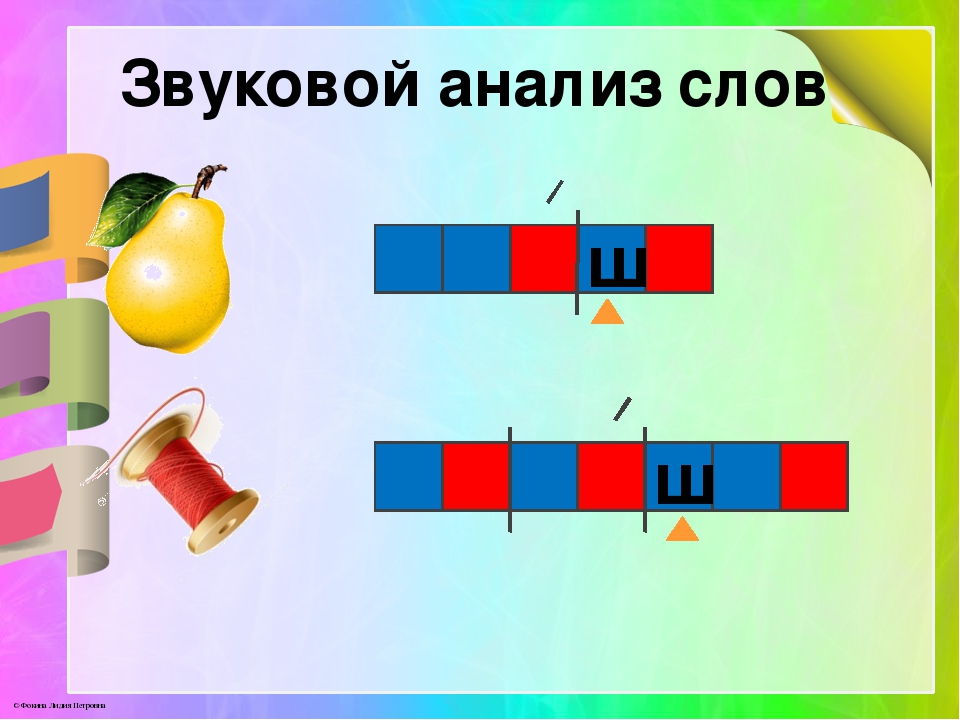

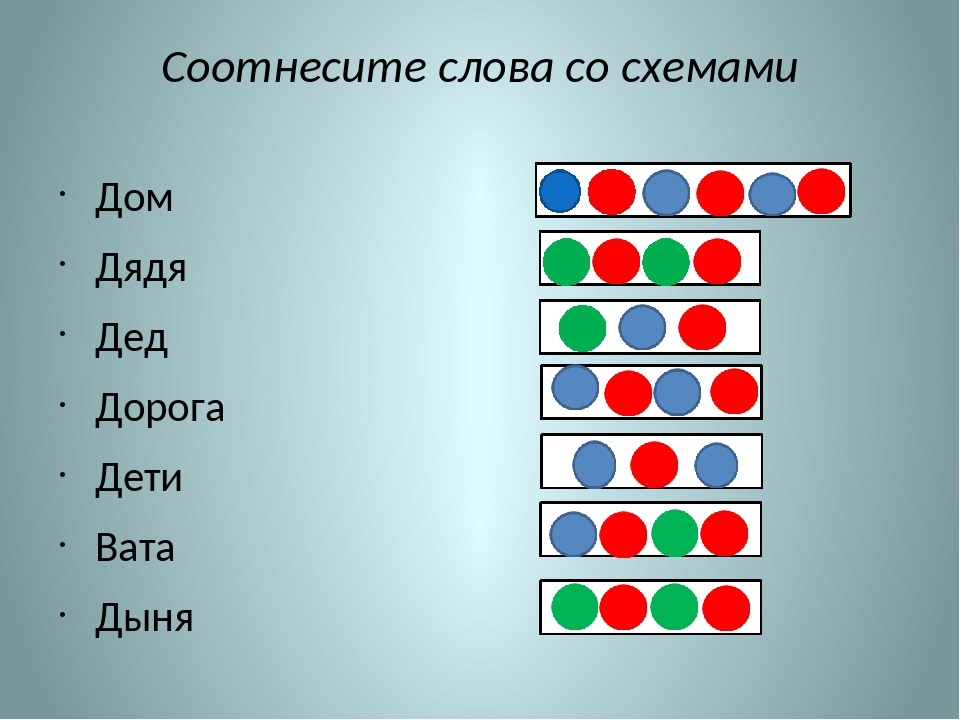

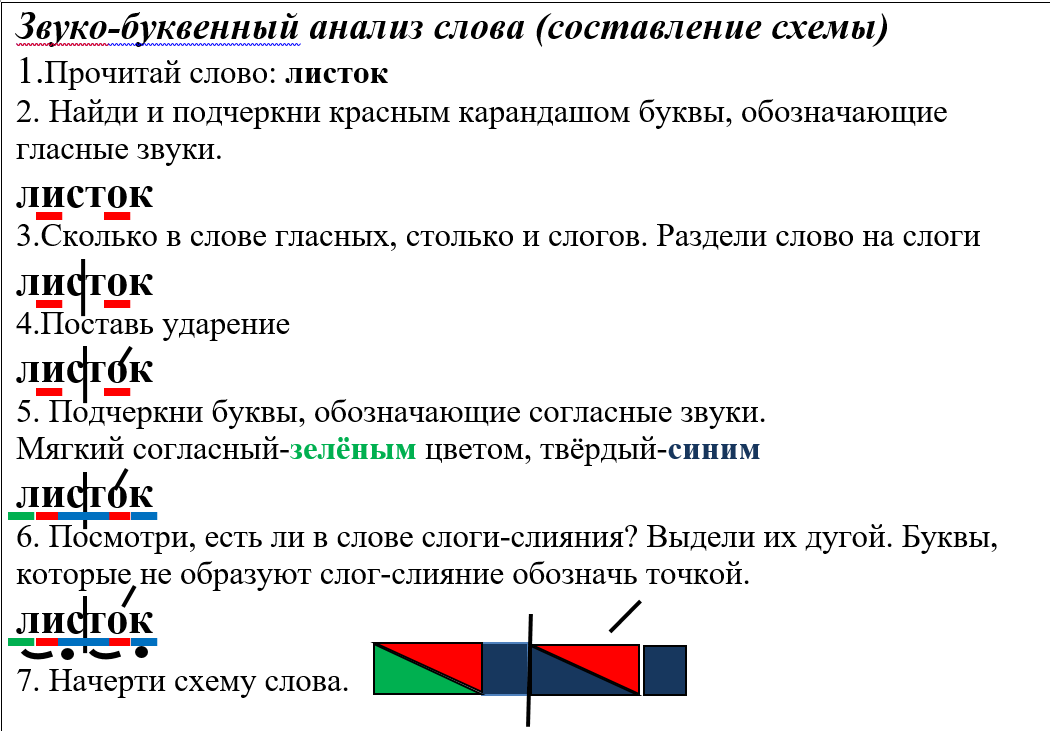

Цветовая схема

В фонетическом разборе слова иногда рисуют цветовые схемы: буквы разрисовывают разными цветами в зависимости от того, какой звук они означают. Цвета отражают фонетические характеристики звуков и помогают наглядно увидеть, как слово произносится и из каких звуков оно состоит.

Красным фоном помечаются все гласные буквы (ударные и безударные). Зелёно-красным помечаются йотированные гласные: зелёный цвет означает мягкий согласный звук [й‘], красный цвет означает следующий за ним гласный. Согласные буквы, имеющие твёрдые звуки, окрашиваются синим цветом. Согласные буквы, имеющие мягкие звуки, окрашиваются зелёным цветом. Мягкий и твёрдый знаки окрашивают серым цветом или не окрашивают вовсе.

Согласные буквы, имеющие мягкие звуки, окрашиваются зелёным цветом. Мягкий и твёрдый знаки окрашивают серым цветом или не окрашивают вовсе.

Обозначения:

— гласная, — йотированная, — твёрдая согласная, — мягкая согласная, — мягкая или твёрдая согласная.

Примечание. Сине-зелёный цвет в схемах при фонетических разборах не используется, так как согласный звук не может быть одновременно мягким и твёрдым. Сине-зелёный цвет в таблице выше использован лишь для демонстрации того, что звук может быть либо мягким, либо твёрдым.

Как только родители начинают задумываться о том, как обучить свое чадо навыкам чтения, кроме букв и слогов появляется понятие «звуковой анализ слова». Однако не каждый понимает, зачем необходимо обучать ребенка, не умеющего читать, его делать, ведь это может только вызвать путаницу. Но, как оказывается, от умения правильно разбираться слова на звуки зависит в будущем умение правильно писать.

Звуковой анализ слова: что это

Прежде всего, стоит дать определение. Итак, звуковым анализом слова называют определение по порядку их размещения звуков в конкретном слове и характеристика их особенностей.

Итак, звуковым анализом слова называют определение по порядку их размещения звуков в конкретном слове и характеристика их особенностей.

Зачем же детям нужно учиться выполнять звуковой анализ слова? Для разработки фонематического слуха, то есть умения четко различать звучащие звуки и не путать слова, например: Тима — Дима. Ведь если ребенок не научен четко различать на слух слова, он не сможет их правильно записывать. А данное умение может пригодиться не только при изучении грамматики родного языка, но и при изучении языков других стран.

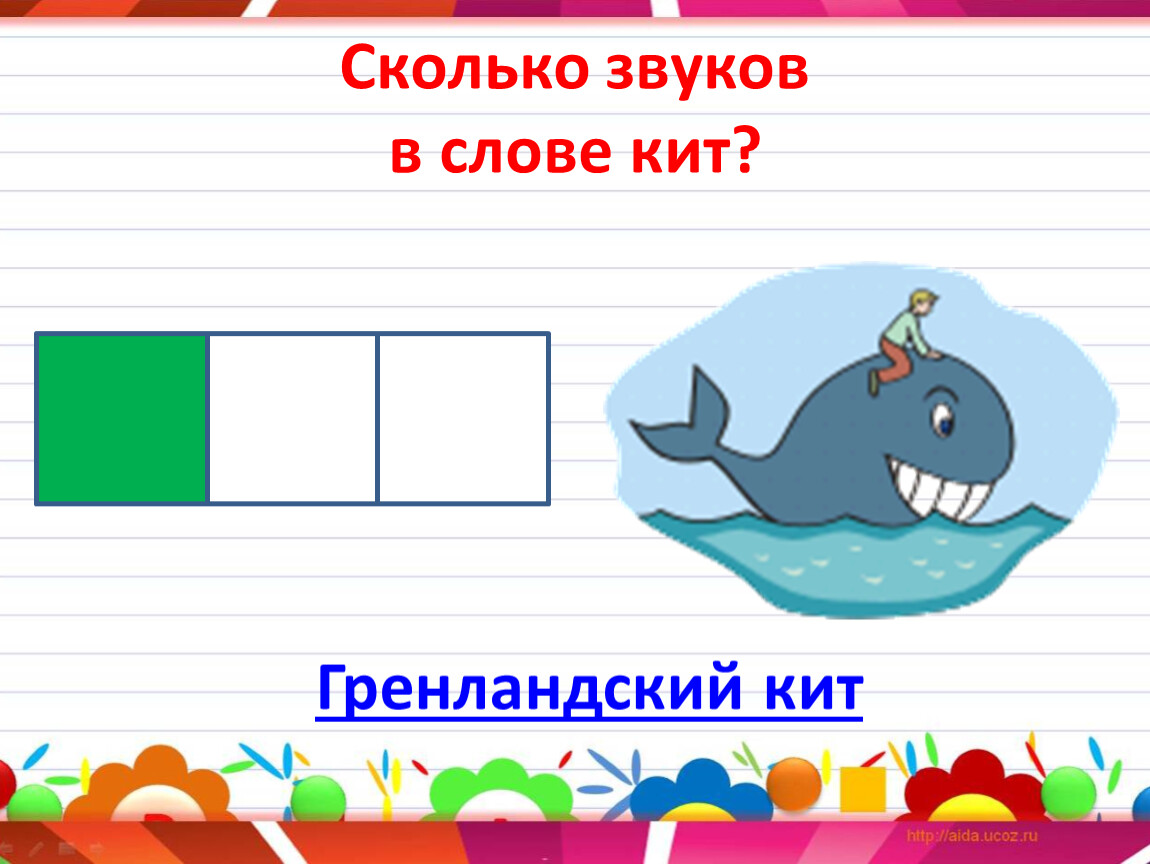

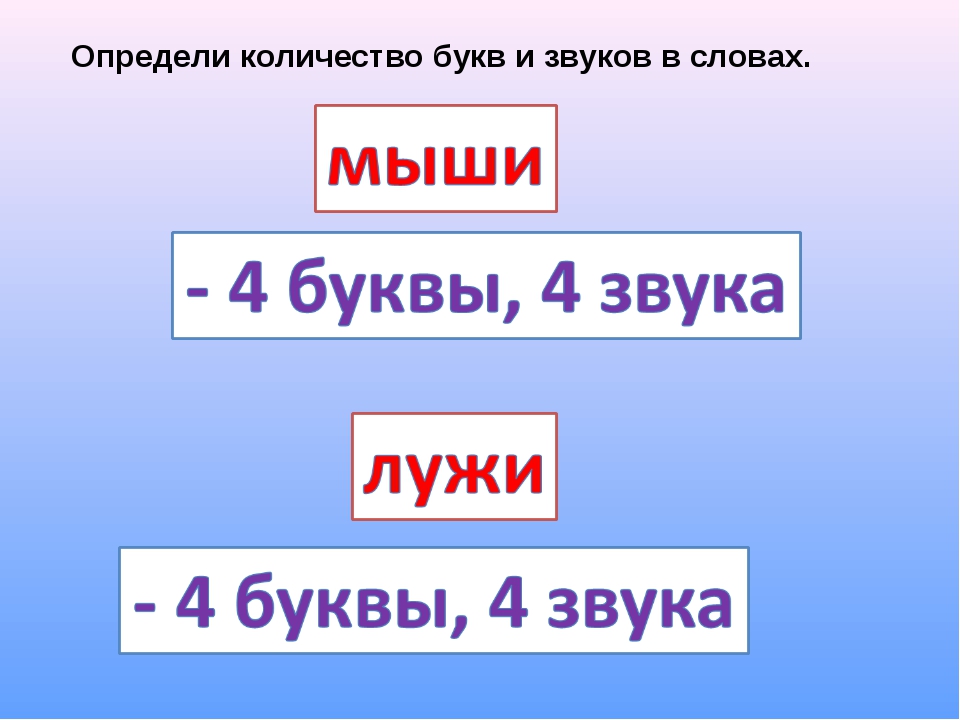

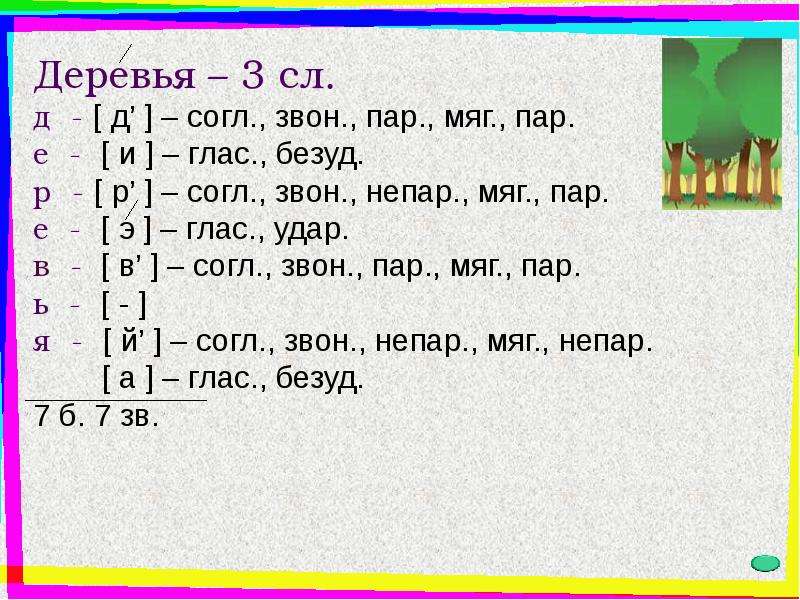

Порядок разбора слова по звукам

При выполнении звукового анализа любого слова необходимо в первую очередь поставить ударение, далее разделить его на слоги. Потом выяснить, сколько букв в слове и сколько звуков. Следующим шагом будет постепенный анализ каждого звука. После этого подсчитывается, сколько в анализируемом слове гласных и сколько согласных. Поначалу детям лучше давать для анализа простые односложные или двухсложные слова, например их имена: Ваня, Катя, Аня и другие.

Когда ребенок понемногу разобрался с тем, как правильно проводить анализ на простых примерах, стоит усложнять разбираемые примеры слов.

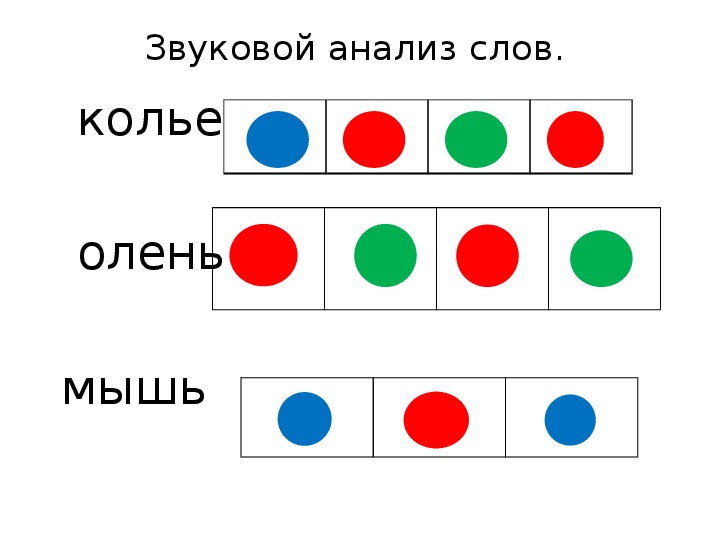

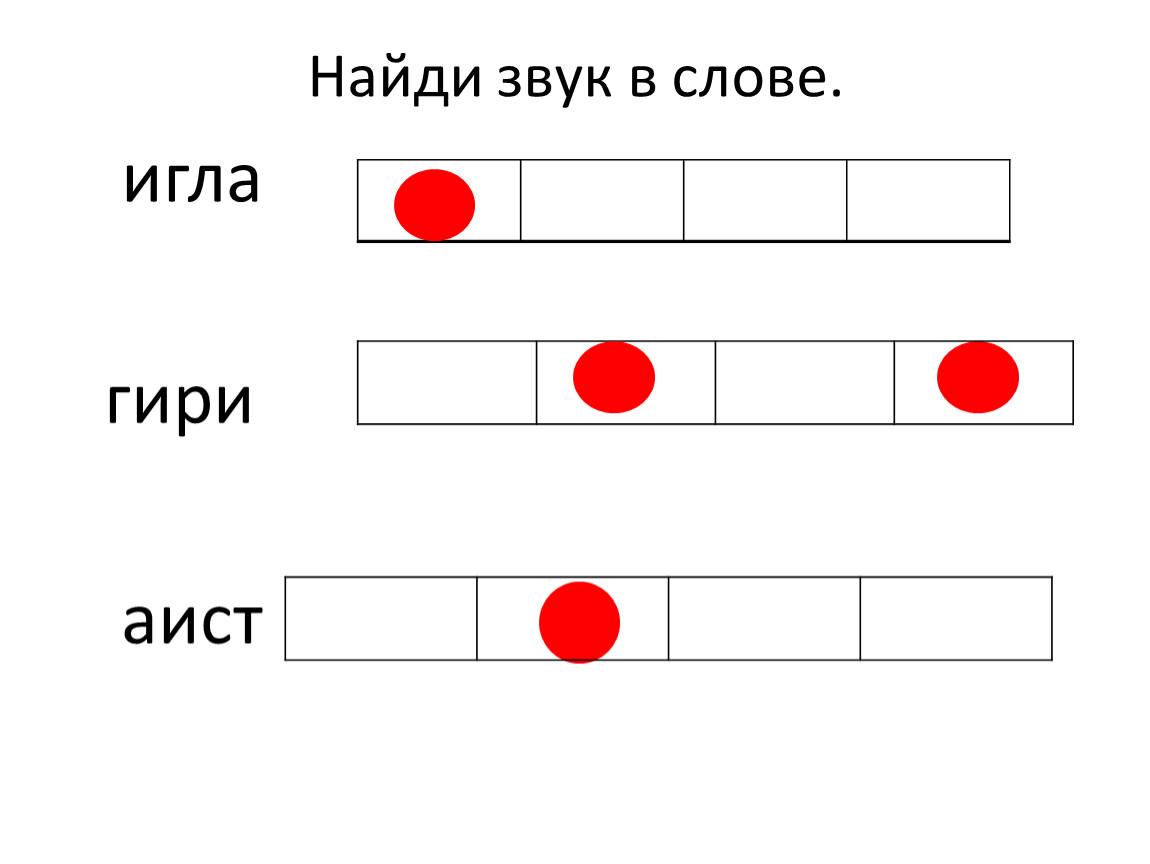

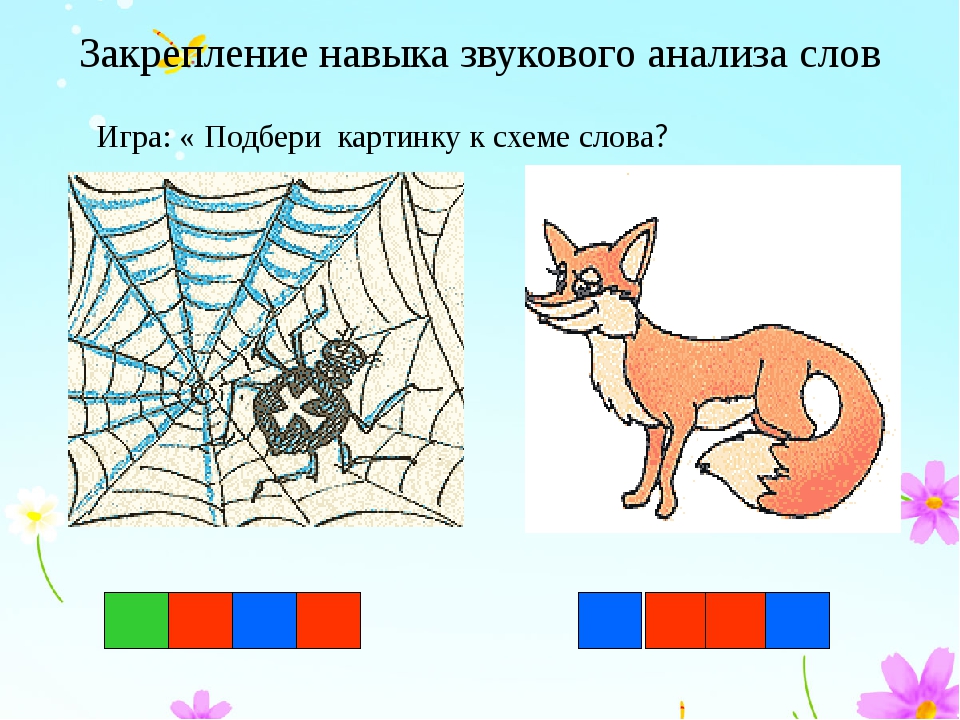

Звуковой анализ слова: схема

При работе с самыми маленькими детьми для лучшего усвоения информации используются специальные цветные карточки.

С их помощью дети учатся создавать схему звукового анализа.

Карточка алого цвета используется для обозначения гласных звуков. Синяя — твердых согласных, зеленая — мягких. Для обозначения слогов используют двухцветные карточки в той же цветовой гамме. С их помощью можно учить ребенка характеризовать звуки и целые слоги. Также необходимы карточка для обозначения ударения и карточка, показывающая разделение слова на слоги. Все эти обозначения, помогающие учить ребенка делать звуковой анализ слова (схема играет вэтом не последнюю роль), утверждены официальной школьной учебной программой России.

Гласные звуки их краткая характеристика. Дифтонги

Прежде чем начать анализировать слово, важно знать, какими особенностями обладают все фонетические звуки (гласные/согласные). При обучении детей на ранних этапах необходимо давать информацию только о самым простых свойствах, все остальное ребенок будет изучать в старших классах.

При обучении детей на ранних этапах необходимо давать информацию только о самым простых свойствах, все остальное ребенок будет изучать в старших классах.

Гласные звуки (их шесть: [о], [а], [э], [ы], [у], [и]) бывают ударными/безударными.

Также в русском в наличии есть буквы, которые в определенной позиции могут давать пару звуков — ё [йо], ю [йу], я [йа], е [йэ].

Если они следуют за согласными — звучат как один звук и придают мягкости предшествующему звуку. В других позициях (начало слова, после гласных и «ъ» и «ь») звучат как 2 звука.

Краткая характеристика согласных

Согласных звуков в нашем языке тридцать шесть, но графически их обозначает всего двадцать один знак. Согласные быват твердыми и мягкими, а также звонкими и глухими. Также они могут/не могут образовывать пары.

В таблице ниже перечислены звонкие и глухие звуки, способные образовывать пары, и те, которые не обладают такой способностью.

Стоит помнить: согласные звуки [й`], [ч`], [щ`] при любом положении — мягкие, а согласные [ж], [ц], [ш] — всегда твердые. Звуки [ц], [х], [ч`], [щ`] — абсолютно всегда являются глухими, [м], [н], [л], [р], [й`] — (сонорыми) или звонкими.

Звуки [ц], [х], [ч`], [щ`] — абсолютно всегда являются глухими, [м], [н], [л], [р], [й`] — (сонорыми) или звонкими.

Мягкий и твердый знаки не дают звуков. Мягкий знак делает предыдущий согласный мягким, а твердый знак играет роль разделителя звуков (к примеру, в украинском подобную роль играет апостроф).

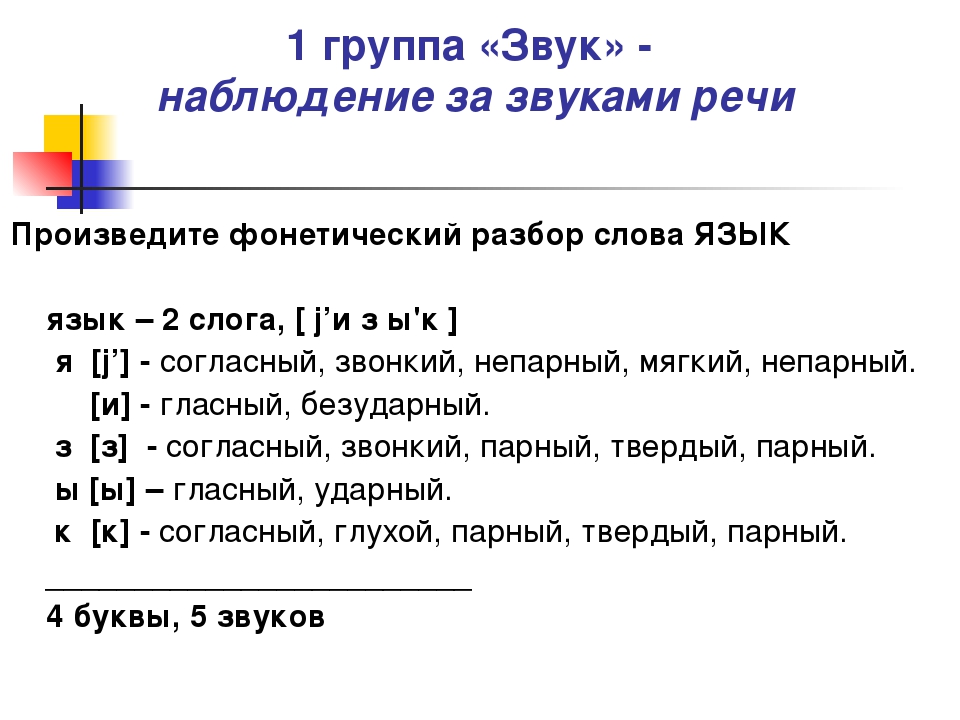

Примеры звукового анализа слов: «язык» и «группа»

Разобравшись с теорией, стоит попробовать попрактиковаться.

Например, можно провести звуковой анализ слова «язык». Данное слово довольно простое, и даже начинающий сможет его разобрать.

1) В данном примере два слога «я-зык». 2 слог является ударным

2) Первый слог образован с помощью дифтонга «я», который стоит в начале слова, а следовательно, состоит из 2 звуков [й`а]. Звук [й`] — это согласный (согл.), мягкий (мягк.) (карточка зеленого цвета), второй звук [а] — гласный, безударный (алая карточка). Для обозначения этого слога в схеме можно взять также двухцветную зелено-красную карточку.

4) Слог 2 «зык». Он состоит из трех звуков [з], [ы], [к]. Согласный [з] — тверд., звонкий (карточка синего цвета). Звук [ы] — гласн., ударный (карточка красного цвета). Звук [к] — согл., тверд., глух. (карточка синего цвета).

Он состоит из трех звуков [з], [ы], [к]. Согласный [з] — тверд., звонкий (карточка синего цвета). Звук [ы] — гласн., ударный (карточка красного цвета). Звук [к] — согл., тверд., глух. (карточка синего цвета).

5) Ставится ударение и проверяется путем изменения анализируемого слова.

6) Итак в слове «язык» два слога, четыре буквы и пять звуков.

Стоит учитывать один момент: в данном примере слово «язык» разбиралось как для учеников первого класса, которым еще не известно, что некоторые гласные в безударной позиции могут давать другие звуки. В старших классах, когда ученики будут углублять свои познания в фонетике, они узнают что в слове «язык» безударная [а] произносится как [и] — [йизык].

Звуковой анализ слова «группа».

1) В анализируемом примере 2 слога: «гру-ппа». 1 слог является ударным.

2) Слог «гру» составляют три звука [гру]. Первый [г] — согл., тверд., звонк. (карточка синего цвета). Звук [р] — согл., тверд., звонк. (карточка синего цвета). Звук [у] — гласн.

3) В схеме ставится карточка, обозначающая разделение слогов.

4) Во втором слоге «ппа» три буквы, но они производят всего 2 звука [п:а]. Звук [п:] — согл., тверд., глух. (карточка синего цвета). Также он является парным и произносится длинно (синяя карточка). Звук [а] — гласн., безударный (алая карточка).

5) Ставится ударение в схеме.

6) Итак, слово «группа» состоит из 2 слогов, шести букв и пяти звуков.

Умение делать простейший звуковой анализ слова не является чем-то сложным, на самом деле это довольно простой процесс, но от него зависит многое, особенно если у ребенка проблемы с дикцией. Если разобраться, как правильно его делать, это поможет произносить слова на родном языке без ошибок и будет способствовать развитию умения грамотно их записывать.

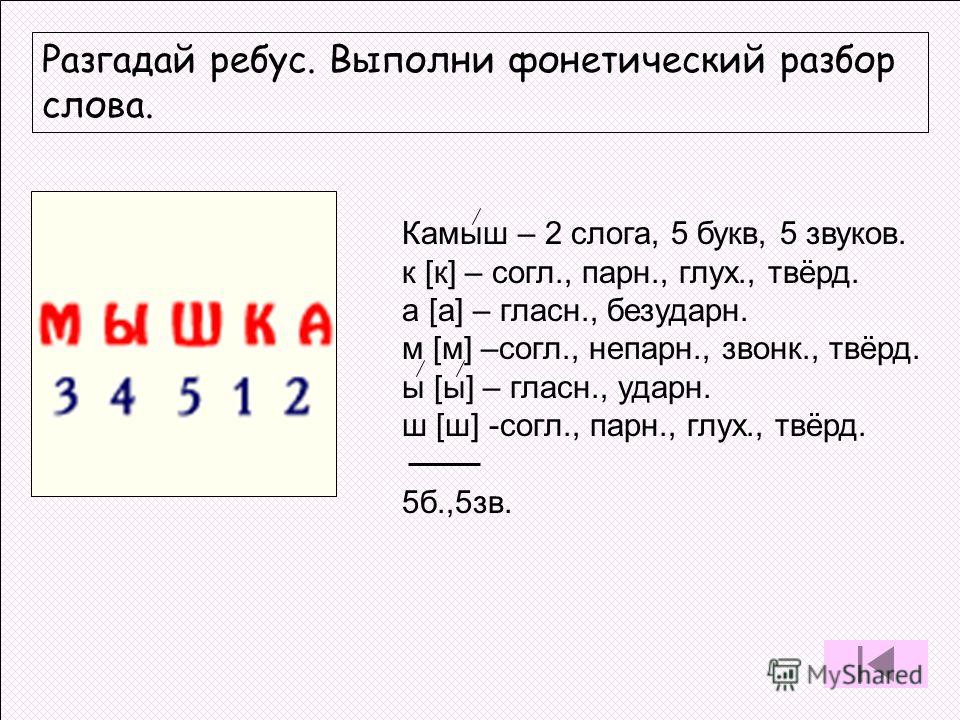

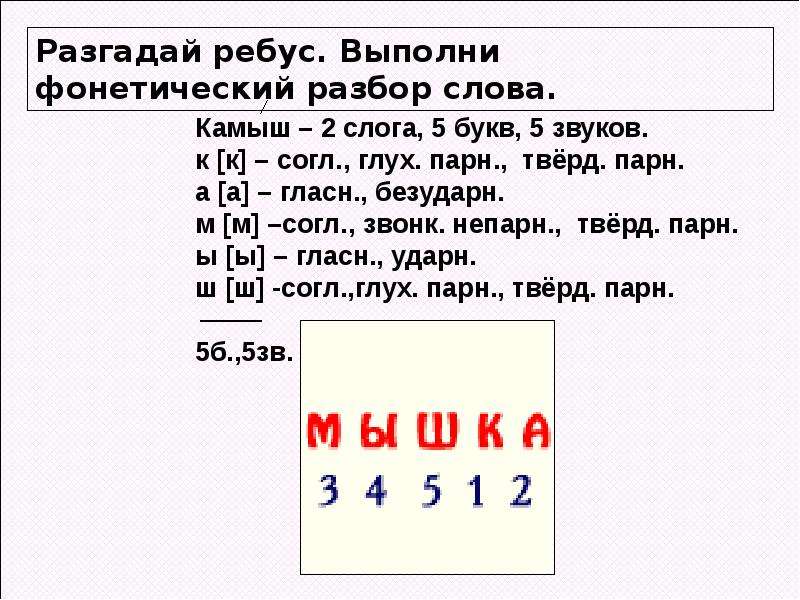

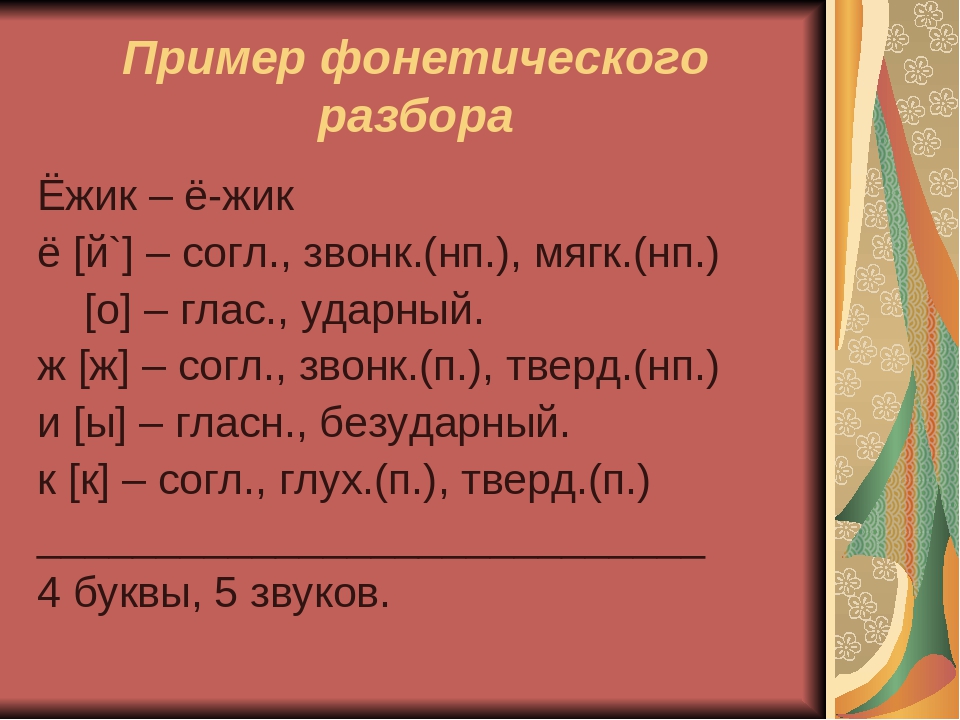

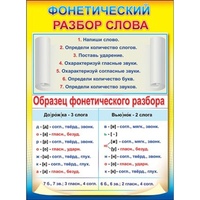

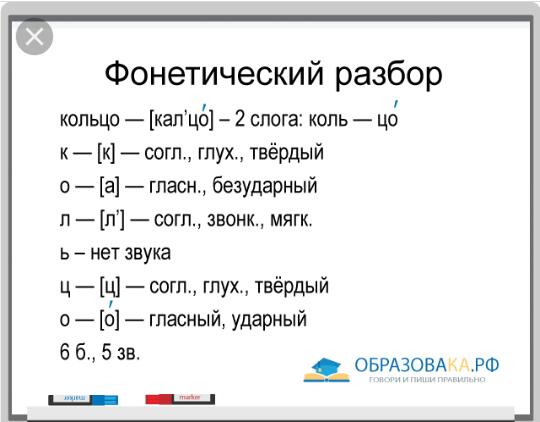

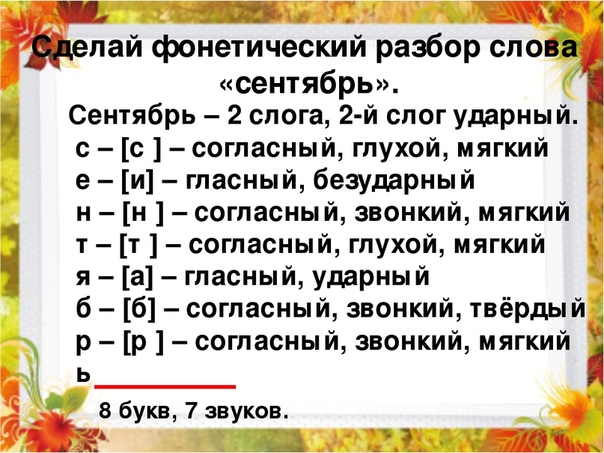

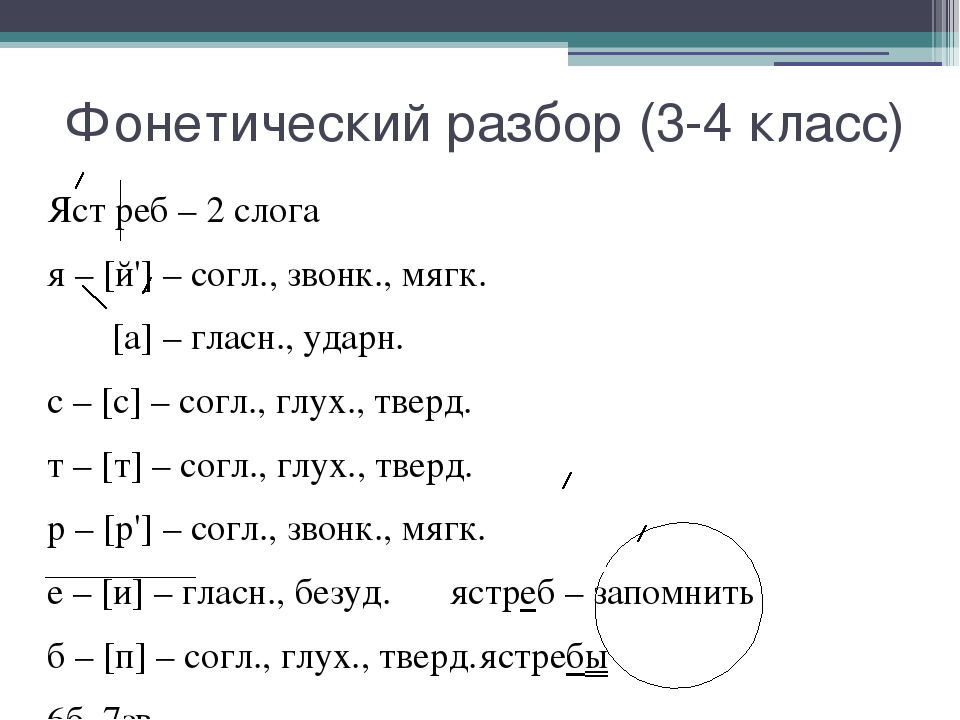

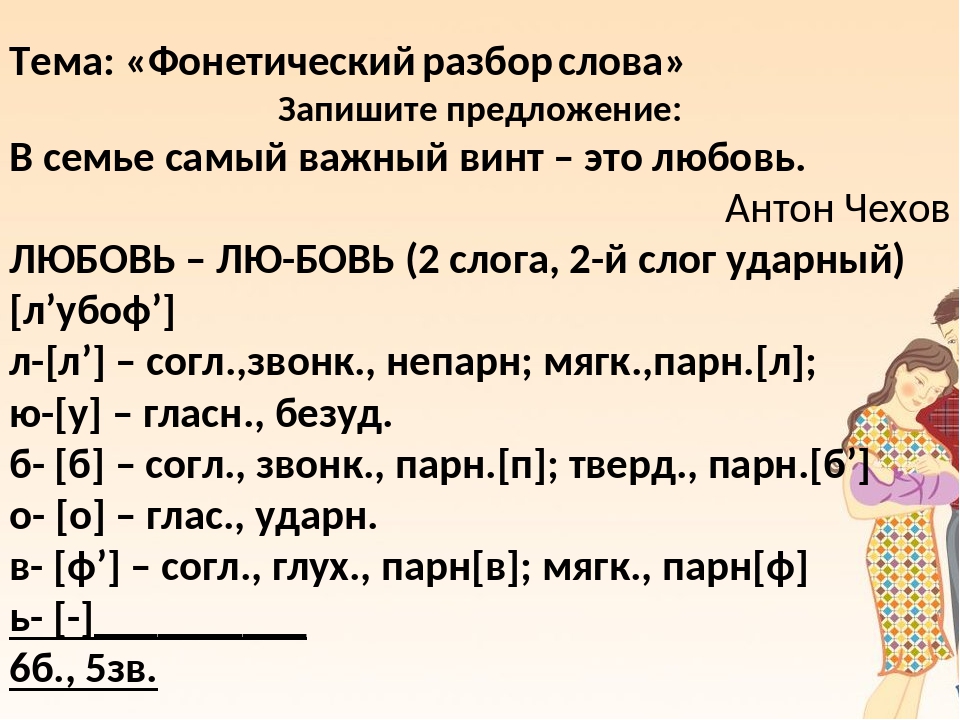

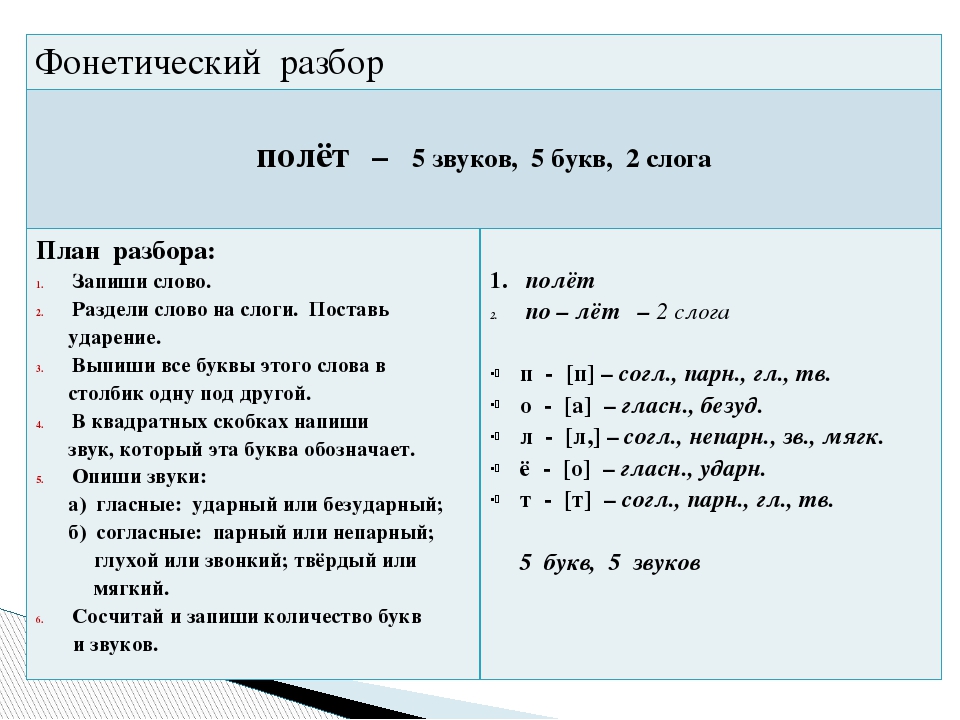

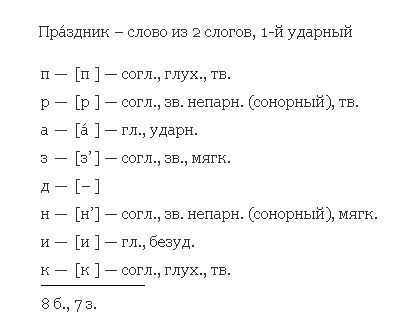

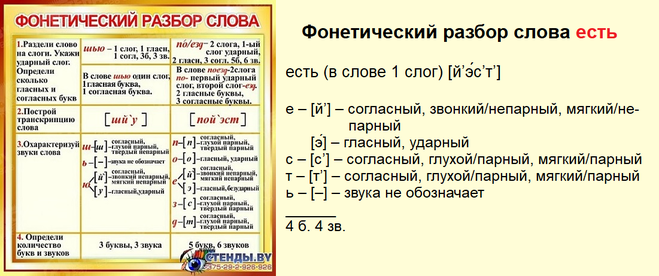

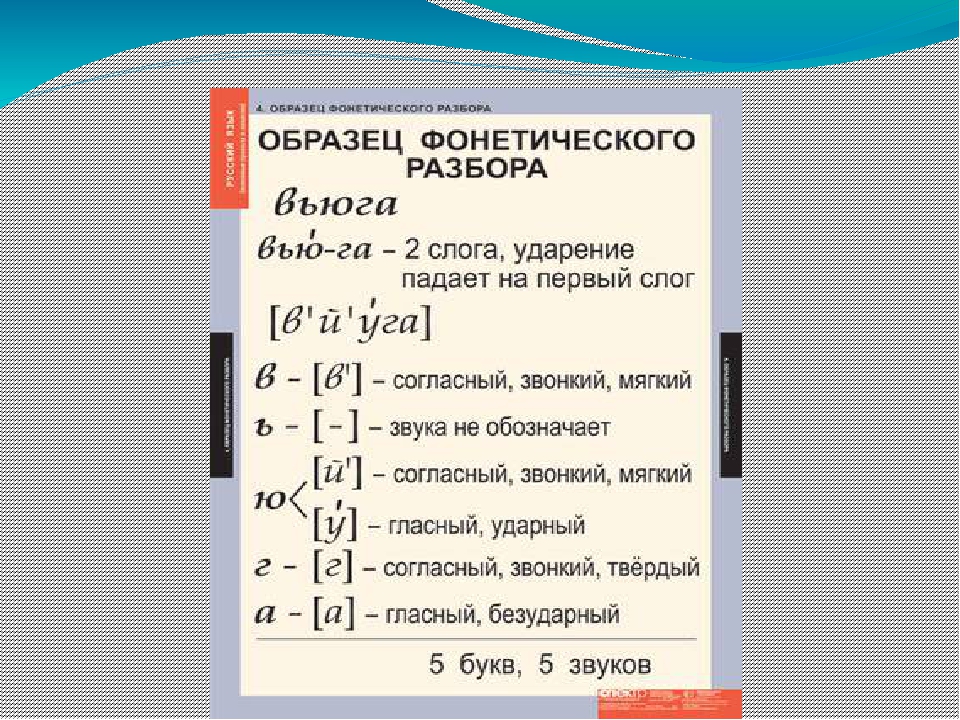

Как правильно сделать фонетический разбор слова?

– это характеристика структуры слогов и состава слова из звуков.

Памятка

План фонетического разбора

- Записать слово орфографически правильно.

- Разделить слово на слоги и найти место ударения.

- Отметить возможности переноса слова по слогам.

- Фонетическая транскрипция слова.

- По порядку характеризовать все звуки: а. согласный – звонкий – глухой (парный или непарный), твёрдый или мягкий, какой буквой он обозначен; б. гласный: ударный или безударный.

- Подсчитать количество букв и звуков.

- Отметить случаи, если звук не соответствует букве.

Образцы фонетического разбора слов :

Я очень люблю есть морковь.

Фонетический разбор слова люблю:

- люблю

- люб – лЮ (на второй слог падает ударение, 2 слога)

- люб-лю

- [л»убл»у]

- Л – [л»] согласный, мягкий, звонкий и непарный;

Ю – [у] – гласный и безударный;

Б – [б] – согласный, твердый, звонкий и парный

Л – [л»] – согласный, мягкий, звонкий и непарный;

Ю – [у] – гласный и ударный - В слове 5 букв и 5 звуков.

Фонетический разбор слова морковь:

- морковь

- мор-кОвь (на второй слог падает ударение, 2 слога).

- Перенос: мор-ковь

- [маркоф»]

- М – [м] – согласный, твердый, звонкий и непарный.

О – [а] – гласный и безударный.

Р – [р] – согласный, твердый, звонкий и непарный.

К – [к] – согласный, твердый, глухой и парный.

О – [о] – гласный и ударный.

В – [ф»] – согласный, мягкий, глухой и парный.

Ь —————————– - В слове 7 букв и 6 звуков.

- о – а, в – глухой звук ф, ь смягчает в.

Видео про фонетическую транскрипцию

Полезные советы:

- Делая фонетический разбор, нужно произнести слово вслух.

- Важно всегда проверять транскрипцию.

- Обязательно обращать внимание на орфограммы при фонетическом анализе.

- Также обращать внимание на звуки, которые произносятся в слабых позициях, таких как: стечение согласных или стечение гласных, согласные шипящие, непарные согласные по твёрдости и мягкости или звонкости и глухости.

Возможно, вам также понадобится

Консультация для родителей по подготовке детей к обучению грамоте

«Звуковой анализ слова».

Здравствуйте, уважаемые родители ! Предлагаю поговорить о подготовке детей к обучению грамоте , а именно о проведении звукового анализа слов .

Письменная речь формируется на базе устной. И первыми шагами к обучению грамоте должно быть не знакомство с буквами, а усвоение звуковой системы языка

Каждый из нас улыбнется, вспомнив «народное» правило русского языка: «как слышится, так и пишется» . Действительно, если ребенок не произносит звук правильно , вряд ли стоит рассчитывать на то, что он правильно напишет его в тетрадке в недалеком будущем.

Необходимо обращать внимание не только на правильную артикуляцию звука, но и на умение ребенка выделять, т. е. слышать звуки в слове .

Это навык вырабатывается в ходе систематической работы как педагогов в детском саду, так и родителей дома в таких играх , как: «Назови первый звук в слове » , «Подбери словечко » , «Поймай звук » , «Определи позицию звука в слове » , «Найди место картинке» и др.

Уважаемые родители, помните:

1. Звук – мы слышим и произносим.

2. Буквы мы пишем и читаем.

3. Звуки бывают гласными и согласными.

Гласных звуков шесть: А, У, О, И, Э, Ы

Гласных букв десять: А, У, О, И, Э, Ы — соответствуют звукам и четыре йотированные, которые обозначают два звука: Я-йа, Ю-йу, Е-йэ, Ё-йо.

Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом.

Согласные звуки бывают мягкими и твёрдыми.

Всегда твёрдые согласные: Ж, Ш, Ц.

Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ.

Твёрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие – зелёным.

Обучение детей звуковому анализу слов начинается с определения последовательности звуков в слове : выделять данную последовательность нужно при помощи неоднократного произнесения слова с интонационным выделением каждого звука . Так, при анализе слова «ЖУК» ребёнок должен произнести его три раза: «ЖЖук» , «жУУк» , «жуК» .

Для того чтобы ребенок мог анализировать какое-то явление , оно должно быть понятно, материально представлено.

Давайте нарисуем схему звукового состава слова : в слове «дом» три звука — нарисуем три клеточки. И дадим ребенку эту карточку: на ней нарисован дом, чтобы ясно было, какое слово будем разбирать , а под домом — схема этого слова : ребёнок уже знает, что слова состоят из звуков .

Мы показываем ему, что клеточки под картинкой подсказывают, сколько звуков в слове . «Сколько клеточек?» — «Три». — «А сколько звуков в слове ?» — «Тоже три». — «Давай будем эти звуки искать . Произнеси слово дом так , чтобы я услышала в нем первый звук «. Это наш ребенок уже умеет — научился на первом этапе обучения . «д-дом», -старательно произносит малыш. — «Какой первый звук ?» — «Д». — «Очень хорошо! Давай закроем первую клеточку фишкой, это будет какой звук ?» — «Д».

В качестве фишек можно использовать любой материал: нарежьте из белого картона квадратики или возьмите старую мозаику и выберите из нее белые или желтые элементы. Не берите красные, синие, зеленые — они еще понадобятся.

Итак, перед ребенком схема звукового состава слова «дом» , в которой первая клеточка уже закрыта. Можно двигаться дальше.

«Давай теперь произнесем слово «дом» так, чтобы услышать в нем второй звук , первый д — мы уже знаем». Помогите ребенку для первого раза, скажите вместе с ним «до-о-ом» .

Здесь нам очень поможет схема звукового состава слова : нужно произносить слово и одновременно вести пальцем по схеме и надолго остановить его на второй клеточке. Палец держим на второй клеточке схемы, а вы вместе с ребенком долго тянете «до-о-ом» . «Какой же второй звук в этом слове ?» — «О!» — «Отлично! Давай обозначим и этот звук фишкой !» Ребенок берет точно такую же, как первая, фишку и ставит ее на вторую клеточку.

«Видишь, — продолжаете вы, — мы уже знаем два звука в слове «дом» . Давай найдем последний звук в этом слове . Произнеси слово «дом» так, чтобы слышался последний звук «.

И снова вы ведете пальцем по уже почти заполненной схеме слова и произносите : «дом-м-м». «Какой последний звук в слове дом-м-м ?» — «М-м», — отвечает ребенок и ставит на схему последнюю, третью фишку.

Вот и проведен впервые звуковой анализ слова .

Хорошо бы повторить его еще раз. Но как? Снять фишки и начать все сначала? Это неинтересно малышу! Нет, лучше поиграть в игру «Кто внимательный». «А теперь, — говорите вы, — я буду называть звук , а ты будешь снимать его обозначение со схемы. Посмотрим, какой ты внимательный. Убери, пожалуйста, обозначение звука «д » (фишка синего цвета)

Для данного вида анализа ребёнку предлагаются слова из трех звуков : мак, дом, сыр, кот, кит, шар, жук, лук, лес, рак.

Занимаясь с ребенком, нужно все время помнить: мы учим его звуковому анализу слов , учим его вслушиваться в слово , слышать звуки , его составляющие. Поэтому ребенок должен называть звуки так , как они слышатся в слове .

Особенно важным этот вид работы со звуками является для детей с нарушениями речи. Если вы видите, что со звуковым анализом слова ребёнок не справляется, то возвращайтесь к играм по развитию фонематического слуха.

В процессе анализа з-х звуковых слов напомните ребёнку о наличии в языке гласных и согласных звуков . Сначала предложите ему найти в слове гласный звук и заменить нейтральную фишку на красную.

Затем вспомните о том, что согласные звуки бывают мягкие и твёрдые: твёрдые звуки обозначаем синими фишками, а мягкие – зелёными. Таким образом, теперь при составлении схем слов ребёнок будет пользоваться фишками трёх цветов.

Все характеристики звуков даются УСТНО (записывать не надо) . Если ребёнок захочет, модель слова оформите в виде аппликации, чтобы потом показать ее еще кому-то (попросить бабушку или дедушку «отгадать» , что это за «таинственные квадраты» ).

Если ребёнок захочет, модель слова оформите в виде аппликации, чтобы потом показать ее еще кому-то (попросить бабушку или дедушку «отгадать» , что это за «таинственные квадраты» ).

Привет двоечники. Бродил недавно по просторам интернета и наткнулся на учебник по русскому языку. Вспомнил эту школу, в которую приходилось ходить каждый день и просиживать штаны. Несмотря на то, что я всегда учился ну…. скажем неплохо, повторить этот опыт я бы не хотел. В учебнике нашёл урок про то, как правильно составляется структура предложений. И решил написать про это статью, чтобы вы, застигнутые ностальгией по школьным временам, или, вдруг, необходимостью, не бродили в поисках учебниках по русскому языку, а пришли ко мне в блог. И вот вам стразу проверка:

Лимит времени: 0

Навигация (только номера заданий)

0 из 10 заданий окончено

Информация

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Время вышло

Вы набрали 0 из 0 баллов (0 )

- С ответом

- С отметкой о просмотре

Задание 1 из 10

1 .

Найдите среди представленных предложений структуру [ __ и __ ====== ]

Задание 2 из 10

2 .

Найдите среди представленных предложений структуру [│О│,…]

Задание 3 из 10

3 .

Найдите среди представленных предложений структуру [│ВВ│,…].

Задание 4 из 10

4 .

Найдите среди представленных предложений структуру [│ДО│, Х …].

Задание 5 из 10

5 .

Найдите среди представленных предложений структуру [ Х,│ ПО│,…].

Задание 6 из 10

6 .

Найдите среди представленных предложений структуру «[П!]»- [а].

Задание 7 из 10

7 .

Найдите среди представленных предложений структуру «[П..,│О│!] — [а]. — [│ВВ│,…П..]».

Задание 8 из 10

8 .

Найдите среди представленных предложений структуру […..], и […..].

Задание 9 из 10

9 .

Найдите среди представленных предложений структуру […..], (что ….).

Задание 10 из 10

10 .

Найдите среди представленных предложений структуру […..], (который ….).

Кто-то возразит: «Школа давно закончилась, напишем без схем». Такая точка зрения вполне справедлива. Для тех, кто общается с помощью СМС и игровых чатов. Итак, сегодня тема нашего занятия звучит так: «Как составить схему предложения?» Тем более если вы копирайтер или хотите им стать и зарабатывать больше чем ваша училка, знание схем предложений, к сожалению, необходимо.

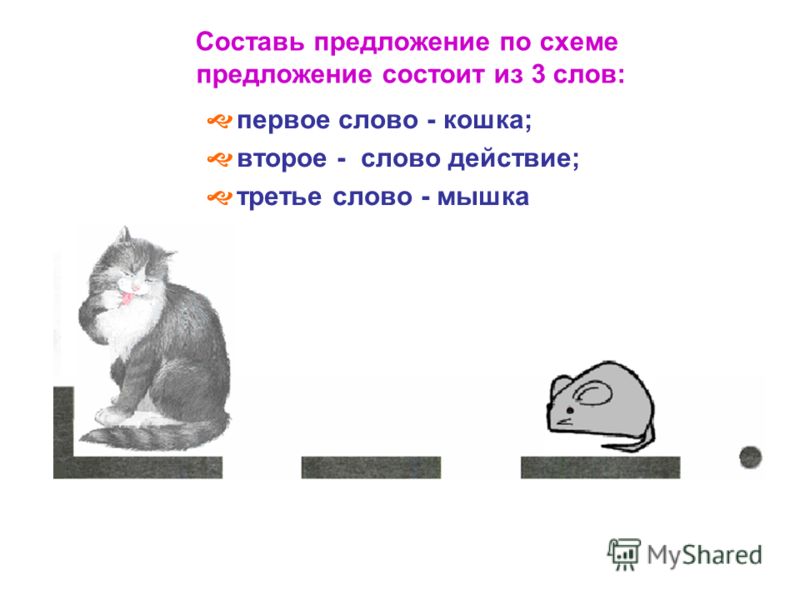

Порядок составления схемы предложения

Для составления схемы понадобятся графические обозначения. Равноправные предложения в составе сложного предложения обозначим квадратными скобками. Подчиненное вместе с союзом – круглыми скобками. Главное слово, от которого задается вопрос, — крестиком.

Подчиненное вместе с союзом – круглыми скобками. Главное слово, от которого задается вопрос, — крестиком.

Схема простого предложения

Рассмотрим сразу пример. Начнем с самого легкого задания для начальной школы.

Это простое двухсоставное предложение. Различают также односоставное, когда главные члены предложения выражены одним подлежащим или одним сказуемым. Простые предложения бывают распространенными, как в нашем случае, или нераспространенными, к примеру:

Обращаем внимание на сказуемое. Оно может быть простым или сложным:

- Простым: «Михаил сочинял ».

- Составным глагольным: «Миша хотел писать на диване ».

- Составным именным: «Миша был другом для меня ».

В простом предложении может быть обращение:

Иван, сядь в левый ряд . Схема предложения следующая

[│О│,…..].

Важно выделить обращение запятыми так же, как и вводные слова.

К несчастью, такое случалось довольно часто

[│ВВ│,…..].

Не забываем найти и выделить деепричастный или причастный обороты.

Не отрывая глаз, смотрел на нее пес

[│ДО│, Х …].

Вид, открывшийся перед ним, был похож на зачарованное царство холода.

[ Х,│ ПО│, …..].

В литературных текстах, в текстах-рассуждениях часто встречается прямая речь.

«Не заходи во двор!»- громко крикнул незнакомец.

«[П!]»- [а].

«Ура, братцы!- закричал он. – Кажется, наше дело начинает идти на лад».

«[П..,│О│!] — [а]. — [│ВВ│,…П..]».

Итак, училка по английскому. Представьте у меня все пятерки (80 процентов), я иду на красный диплом техникума, олимпиады, конференции – меня знают все. И эта…… ну…. женщина ставит мне тряк. Я ей говорю: вы что не нормальная, посмотрите на мои оценки, вы что творите? И нифига – якобы принцип. Хотя какой на хер принцип, когда она ставила четверки спортсменам, которые не приходили вообще на пары и за банку кофе ставила пятерки. И ей все это говорили, Паше надо поставить хотя бы четверку. Короче жесть. Уже на защите диплома вмешался сам директор и она поставила мне 4 уже после защиты, но красный диплом был потерян.

Хотя какой на хер принцип, когда она ставила четверки спортсменам, которые не приходили вообще на пары и за банку кофе ставила пятерки. И ей все это говорили, Паше надо поставить хотя бы четверку. Короче жесть. Уже на защите диплома вмешался сам директор и она поставила мне 4 уже после защиты, но красный диплом был потерян.

Схема сложного предложения.

Различают несколько видов сложных предложений. Рассмотрим их по порядку.

Сложносочиненное — это два простых равноправных предложения, соединенные сочинительным союзом.

Стены тоннеля раздвинулись, и путешественники очутились в огромном подлунном гроте.

Схема здесь несложная […..], и […..].

В сложноподчиненном предложении одна часть главная, вторая подчиняется, сопутствует первой.

Отдельные колонны были так огромны, что доставали своими вершинами до самого свода.

[…..], (что ….).

Окружающий воздух был намного чище того, который он вдыхал дома.

[…..], (которым ….).

Подчинение в таких предложениях происходит с помощью подчинительных союзов.

Бессоюзное предложение аналогично сложносочиненному, но не имеет союза.

Телевизионная студия предлагала смехотворно малую сумму – Мига рассердился.

[…..] — […..].

В нашем примере недовольство Миги вызвано действиями, произведенными в первой части сложного предложения. Но союза нет, его заменяет знак тире.

Не запутайтесь, составляя схему с разными типами связи. Разбить такие предложения, при этом не потеряв главную мысль, бывает очень сложно.

Дно тоннеля уходило вниз, поэтому идти было легко и просто: казалось, кто-то толкает в спину, и впереди скоро зажжется свет.

[…..], (поэтому ….): [│ВВ│,…], и [….].

Сложное предложение может иметь несколько придаточных частей, вытекающих одно из другого. Это последовательное подчинение.

Ребятам сообщили, что завтра будет праздник, который закончится карнавальным шествием.

(который ….).

Различают также параллельное подчинение. От главного предложения задаются разные вопросы к придаточным частям. Придаточные части в данном случае могут практически без изменения сделаться отдельными простыми предложениями.

Когда пришел фотограф, Серенький завернул акцию в платочек, чтобы спрятать ее за пазуху.

↓ когда? ↓ зачем?

(когда ….), (чтобы ….).

В русском языке выделяют однородное подчинение. Это перечисление простых предложений. К ним задается одинаковый вопрос от главной части, и соединяются они одинаковым союзом.

Наблюдая весной за природой, можно заметить, как прилетают птицы, как появляются нежные листочки, как зацветают первые цветы.

↓ что? ↓ что? ↓ что?

(как ….), (как ….), (как ….).

Основные виды предложений рассмотрены. Читая и анализируя текст, внимательно просматривайте большие по конструкции предложения. Выделяйте главную информацию. Мысленно задавайте вопросы от главного слова или главной части к придаточной или подчиненной. Это поможет уловить суть и правильно расставить знаки препинания.

Мысленно задавайте вопросы от главного слова или главной части к придаточной или подчиненной. Это поможет уловить суть и правильно расставить знаки препинания.

Всем творческих успехов. Ну и найдите 10 отличий на этих картинках и напишите за сколько у вас это получилось сделать.

Найди 10 отличий

Опубликованные материалы на сайте СМИ «Солнечный свет». Статья Для заботливых пап и мам. Первые шаги в грамоте. Формирование фонематических процессов у детей. . Автор: Зайнулина Инна Васильевна.

Автор: Зайнулина Инна Васильевна

Формирование фонематических процессов у детей дошкольного возраста.

Автор: Зайнулина Инна Васильевна

Для заботливых пап и мам

Первые шаги в грамоте.

Формирование фонематических процессов у детей

Выполнил:

учитель-логопед

Зайнулина И.В.

Можно ли учить ребенка читать до его поступления в школу? Этот вопрос интересует многих родителей. Педагоги и психологи отвечают на него вполне определенно: да, можно. И лучше это делать грамотно. Но прежде чем приступить к обучению, надо подготовить к нему ребенка.

И лучше это делать грамотно. Но прежде чем приступить к обучению, надо подготовить к нему ребенка.

Специалисты рекомендуют начинать подготовку к обучению чтению с пяти лет. Эта подготовка включает знакомство ребенка со звуковой стороной речи родного языка. Предполагается научить детей выделять в слове определенные звуки; устанавливать порядок их следования друг за другом; различать гласные и согласные звуки, а среди согласных — твердые и мягкие; находить сходство и различие в звучании разных слов. Цель этой работы — добиться, чтобы ребенок свободно ориентировался в звуковой структуре слов. Ведь от этого зависит овладение родным языком. Кроме того, предлагаемый способ обучения чтению* направлен на развитие умственных способностей ребенка, так как связан с осознанием обобщенных представлений о языковых явлениях: звуковом анализе, дифференциации звуков, некоторых грамматических правилах и самом чтении.

Частота и длительность занятий с ребенком могут быть различными, но не менее одного раза в неделю, длительностью до 30 минут.

Детям четырех-пяти лет свойственно играть звуками, словами — перебирать звуки, составлять всевозможные сочетания, порой бессмысленные и смешные. Поэтому и начинать мы рекомендуем с выделения отдельных звуков в слове. При этом гласные звуки легче выделять, так как их можно спеть (аааа, ииии… и т. д.) или долго потянуть. Труднее научить выделять согласные звуки. Правда, некоторые из них тоже по длительному произ- несению (ж, ш, р, з, с и др.). Лучше начать учить ребенка выделению согласных звуков именно с них. Нужно произнести слово слитно, протянув при этом согласный звук:

мммак, жжжук и т. д. Другие согласные звуки (к, д. п, т, б и др.) долго тянуть нельзя. Чтобы ребенок начал выделять такие звуки в словах, учите его произносить их громко и отчетливо: Дом, Кот и т. д. Такое выделение звуков на фоне слитного произнесения слова называется интонационным.

Взрослые и сами должны овладеть умением интонационно выделять звук, чтобы учить этому ребенка. Ребенку надо научиться управлять своей артикуляцией, что порой не каждому и не сразу удается. Поэтому взрослому всегда следует проявлять терпение, когда ребенок, подражая вам, приобретает это умение.

Поэтому взрослому всегда следует проявлять терпение, когда ребенок, подражая вам, приобретает это умение.

Дети учатся интонационно подчеркивать, выделять звуки в слове, когда вы вместе с ними разучиваете потешку, скороговорку, стихотворение; играете, действуя с игрушками, предметными картинками. Например, вы разучиваете с ребенком такой стишок:

Спит спокойно старый слон,

Стоя спать умеет он.

Когда ребенок запомнил слова, вы предлагаете послушать, как по-другому можно прочесть его, выделяя интонационно (длительно) звук с.

Затем спрашиваете, как читалось стихотворение, какой звук чаще других повто-рялся и т. д. Ребенок говорит, что он слышал звук с или что-то свистело и т. д. После этого попросите его прочесть так же, помогите ему. Можно повторить два-три раза. Потом

вспоминаете слова, в которых есть звук с, просите среди окружающих предметов найти те, в названии которых есть звук с (в начале, середине, конце слова). Не нужно требовать от ребенка, чтобы он сказал, где звук находится. Если же ваш ребенок к этому стремится, то лучше пользоваться

Если же ваш ребенок к этому стремится, то лучше пользоваться

_______________________________________________________________________________

*В статье предлагается способ обучения чтению, разработанный д. Б. Элькониным и Л. Е. Журовой.

доступными понятиями: первый звук в слове, в середине, последний. За каждое правильно названное слово ребенок получает награду — маленькую фишку, игрушку. Чтобы заинтересовать малыша, называйте сами слова с заданным звуком, вовлекайте других детей (если они есть), взрослых или кукол, игрушки,

которые тоже называют слова. Кто больше назовет слов? Это стимулирует ребенка, побуждает к активности в игре.

Самое главное правило: учите выделять звуки в словах так, как они слышатся на фоне слитного произнесения всего слова. Так, в слове рррак — первый звук звучит твердо (р), а в слове рьрьрьепка звучит мягко (рь), в слове лллук — л, а в слове льльльес — ль и т. п. Произнося согласные звуки, не подменяйте их названиями букв (не рэ, не эр, а р или рь; не кэ, не ка, а к, кь и т. д.). При выделении какого-нибудь звука слово не разрываем, а произносим целиком. Звук не отрывается от всего слова, только подчеркивается голосом интонационно. Например: шшшум, мышшшь, мышшшеловка, мышшшонок, шшшуршшшат или Кот, маКароны, маК и др.

д.). При выделении какого-нибудь звука слово не разрываем, а произносим целиком. Звук не отрывается от всего слова, только подчеркивается голосом интонационно. Например: шшшум, мышшшь, мышшшеловка, мышшшонок, шшшуршшшат или Кот, маКароны, маК и др.

Важно подбирать для анализа слова, в которых все звуки ребенку доступны для произнесения.

Работа с предметными картинками (где изображены различные предметы, игрушки, животные и др.) позволяет выделять отдельные звуки в словах, первый звук в слове, сравнивать пары звуков по их звучанию: р—рь, л—ль, с—сь, к—кь, з— зь и т. д. Например, песенка большого мотора — р, а маленького — рь, большого насоса — с, а маленького — сь, большого звонка — з, а маленького — зь и т. п. При этом, чтобы различать звуки, можно предложить такие понятия, как старший братец (р, л, м, н, г, к и др.) и младший братец (соответственно рь, ль, мь, нь, гь, кь и др.).

Предложите ребенку игровую ситуацию. Например, пойти в магазин и купить вкусные вещи со звуками к и кь или с и сь, положить их (маленькие листочки бумаги) в корзинку, сумку. Потом посчитать, кто больше набрал продуктов. Или предложить такую игру: пойти в лес и называть животных, птиц со звуками р и рь, л и ль; поехать в Детский мир за игрушками и т. д. Вот еще одна игра: взрослый строит дом: рисует схематично на листе бумаги (или мелом на доске, асфальте) крышу, трубу, дверцу, раму, крючок, крыльцо, кровать, кресло, портрет, телевизор, радио, забор, деревья, розы, реку, рыб и др. после того, как ребенок назовет эти слова со звуками р и рь.

Потом посчитать, кто больше набрал продуктов. Или предложить такую игру: пойти в лес и называть животных, птиц со звуками р и рь, л и ль; поехать в Детский мир за игрушками и т. д. Вот еще одна игра: взрослый строит дом: рисует схематично на листе бумаги (или мелом на доске, асфальте) крышу, трубу, дверцу, раму, крючок, крыльцо, кровать, кресло, портрет, телевизор, радио, забор, деревья, розы, реку, рыб и др. после того, как ребенок назовет эти слова со звуками р и рь.

Этим вы вместе с ребенком и сделали первый шаг к началам грамоты: переключили его внимание с привычной ему смысловой стороны речи на звуковую, стали ее изучать.

Дальше учим устанавливать последовательность звуков в слове, выделять их по порядку. Это предупреждает в будущем пропуски букв при письме. Традиционной ошибкой начинающих писать является съедание гласных после согласных или согласных при их стечении: дрга (вместо дорога), Мрна (вместо Марина), кыша (вместо крыша), ран (вместо кран), могал (вместо моргал), лывет (вместо плывет) и т. п.

п.

Для анализа слов существует специально разработанный наглядный дидактиче ский материал. Его можно изготовить самостоятельно. Он включает картинки-схемы (изображение предмета, название которого будет разбираться по звукам), последовательный ряд клеточек, соответствующих количеству звуков данного слова, и фишки, обозначающие звуки.

С первых же занятий учите ребенка вести указкой под клеточками схемы в таком же темпе и ритме, как говорите, произносите разбираемое слово. Это не легко дается детям, поэтому лучше объяснить правило на доступном им языке: В каждом домике (клеточке) живет свой звук. У каждого звука есть свой домик (клеточка).

Помнить надо следующее: если согласные звуки можно тянуть голосом, то указкой нужно двигать постепенно, в соответствии с произнесением звука. Если согласные звуки поддаются только интонационному подчеркиванию голосом (громкому, четкому их выделению), то указку нужно передвигать быстрее. Детям это можно объяснить так: Звук произносим быстро, не тянем, мы не можем задерживаться в этом домике, переходим в другой. Взрослый активно помогает ребенку. В таких случаях хорошо взять руку малыша (с указкой) и, придерживая и направляя, двигать ее вместе с ним.

Взрослый активно помогает ребенку. В таких случаях хорошо взять руку малыша (с указкой) и, придерживая и направляя, двигать ее вместе с ним.

Начинается работа с трехзвуковых слов, (мак, дом, дым, лук, лес, кит). С вашей помощью дети устанавливают порядок звуков в словах. Все звуки (гласные и согласные) в начале работы можно обозначить фишками одного нейтрального цвета (например, серого).

Например: разбираем слово мак. Первый звук в слове — м, обозначается фишкой в первой клеточке схемы (под картинкой, изображающей мак). Второй звук — а — обозначается фишкой во второй клеточке. Третий звук в слове мак — к — обозначается фишкой в третьей клеточке схемы.

Обычно дети допускают два типа ошибок, если движение указки не совпадает с произнесением слова. Выделяя звук в слове, ребенок, не задерживая указку под нужной клеточкой, быстро передвигает ее дальше, но продолжает при этом произносить тот звук, который выделял. Или, выделив звук, и задержав указку под его домиком быстро переходит к произнесению следующих звуков. Нужно помочь ребенку согласовывать движения указки и произнесение слова (В каждом домике живет один звук).

Нужно помочь ребенку согласовывать движения указки и произнесение слова (В каждом домике живет один звук).

Следующий шаг в работе — познакомить ребенка с гласными и согласными звуками, твердыми и мягкими согласными, научить различать их.

Переходить к этому этапу можно только после того, как вы научите ребенка разбирать по звукам трехзвуковые слова. При этом можно ограничиться указанными выше шестью словами, где есть все гласные звуки (а, о, у, ы, и, э; не путайте их с гласными буквами, которых десять). А можно, если в этом нуждается ваш ребенок, продолжить их перечень, добавив и другие слова, например: шар, кот, тир, мел, сук, сыр и т. п. Важно подбирать слова с доступными для произнесения ребенком звуками. Продолжайте занятия, пока ребенок не научится легко разбирать слова. Не работайте без картинки: опора на нее очень нужна дошкольнику.

Дошкольник узнает секрет о гласных звуках — они особенные, волшебные, их можно громко крикнуть, спеть. Дайте возможность ребенку самому отгадать в словах мак, дам, дым, лук, лес, кит и др. волшебные звуки (а, о, у, ы, э, и). Объясните, что эти звуки произносятся с голосом и называются гласными. Обозначьте их красными фишками (гласные — красные). Остальные (согласные) звуки по-прежнему обозначаются серыми фишками. Можно потренироваться — разобрать несколько трехзвуковых слов, обозначая гласный звук красной фишкой, а согласные — серыми.

волшебные звуки (а, о, у, ы, э, и). Объясните, что эти звуки произносятся с голосом и называются гласными. Обозначьте их красными фишками (гласные — красные). Остальные (согласные) звуки по-прежнему обозначаются серыми фишками. Можно потренироваться — разобрать несколько трехзвуковых слов, обозначая гласный звук красной фишкой, а согласные — серыми.

Когда ребенок научится определять гласные звуки, можно задавать ему провокационные вопросы, требующие, чтобы он отстаивал свое мнение (знание). Например, вы говорите, что в слове шар гласный звук — ш. Ребенок должен доказать, что это не так, что гласный звук — а.

О согласных звуках дети узнают после того, как познакомятся с гласными и разберут три-четыре четырехзвуковых слова, например ваза, бусы, кино, кони и др.

Правильнее знакомить сразу с твердыми и мягкими согласными, сопоставляя пары звуков (м —мь, л—ль, б—бь и т. д.). Предложите ребенку слова для анализа:

луна и лиса. Он легко выделяет первые звуки в этих словах — л и ль, называя их так, как они звучат (вот почему так важно с самого начала правильно учить называть звуки в словах). Напомните, что это звуки — братцы: один звучит твердо — л, он старший братец,, твердый согласный и будет обозначаться синей фишкой; другой звучит мягко — ль, он младший братец, мягкий согласный и будет обозначаться зеленой фишкой. Нужно внимательно следить за правильным употреблением ребенком терминов: твердый согласный звук, мягкий согласный звук.

Напомните, что это звуки — братцы: один звучит твердо — л, он старший братец,, твердый согласный и будет обозначаться синей фишкой; другой звучит мягко — ль, он младший братец, мягкий согласный и будет обозначаться зеленой фишкой. Нужно внимательно следить за правильным употреблением ребенком терминов: твердый согласный звук, мягкий согласный звук.

Как же будут выглядеть наши слова? Поиграем дальше с фишками. Например, слово луна будет выглядеть так: синяя, красная, синяя, красная фишки; лиса — зеленая, красная, синяя, красная; слово аист — красная, красная, синяя, синяя; слон — синяя, синяя, красная, синяя; утки — красная, синяя, зеленая, красная и т. д.

Затем можно переходить к пятизвуковым словам, например: мышка, мишка, замок, труба и др.

При разборе четырехзвуковых и пятизвуковых слов можно использовать схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок.Когда ребенок уже немного научится анализировать слова, отсутствие картинки не создает трудностей.

Так постепенно ребенок приобретает ориентировку в звуковой стороне речи. Делается это с помощью игровых и развлекательных моментов, поддерживающих интерес к занятиям.

Делается это с помощью игровых и развлекательных моментов, поддерживающих интерес к занятиям.

Игра подразумевает наличие партнеров. Хорошо, если в занятиях участвуют два- четыре ребенка или взрослый сам включается в игру. Можно использовать игрушки:

куклу, мишку или других зверюшек. На пример, мама берет куклу и от ее имени задает ребенку вопросы. Потом ребенок задает вопросы мишке и сам за него отвечает, т. е. берет на себя определенную роль и разыгрывает ситуацию. Так можно организовывать любую игру в слова, в школу и др.

В какие игры можно играть с детьми?

Игра на повторение и закрепление звукового анализа слова. Например, разобра ли слово лист по звукам: первый звук — ль, мягкий согласный; второй звук — и, гласный; третий — с, твердый согласный, четвертый — т, твердый согласный. Обозначили их соответствующими фишками: зеленая, красная, синяя, синяя. Предлагаете ребенку и его партнерам (или его игрушкам) стать звуками: одному даете зеленую фишку и говорите, что он будет звуком ль; другому — красную, он — звук и; третьему — синюю, он — звук с; четвертому — синюю, он — звук т. Каждому дают по одной фишке. После этого нужно построить слово, т. е. всем фишкам встать слева направо, чтобы можно было прочитать слово лист. Дети (взрослые или игрушки) садятся (или встают) слева направо в ряд, друг за другом. Теперь дайте задания ребенку, игрушкам: Пусть гласный звук назовет себя громко. Ребенок выполняет за себя (или за игрушку). Мягкий согласный звук, назови своего старшего братца (л). Первый твердый согласный, назови слово со своим звуком (самолет, собака и др.). Второй твердый согласный, покружись Позже в игре ведущим может быть и сам ребенок, а взрослый — на втором плане, подсказывает, помогает.

Каждому дают по одной фишке. После этого нужно построить слово, т. е. всем фишкам встать слева направо, чтобы можно было прочитать слово лист. Дети (взрослые или игрушки) садятся (или встают) слева направо в ряд, друг за другом. Теперь дайте задания ребенку, игрушкам: Пусть гласный звук назовет себя громко. Ребенок выполняет за себя (или за игрушку). Мягкий согласный звук, назови своего старшего братца (л). Первый твердый согласный, назови слово со своим звуком (самолет, собака и др.). Второй твердый согласный, покружись Позже в игре ведущим может быть и сам ребенок, а взрослый — на втором плане, подсказывает, помогает.

Игра Назови слова закрепляет способ интонационного выделения звука в слове, помогает различать звуки. Вы предлагаете ребенку назвать слова, в которых есть, например, звук р (при условии, что ребенок его произносит), и даете примеры: ррак, коррка, шарр, рракета, парр, карр и т. д. Ребенок называет свои слова, например: коррова, ррама, моторр и др. Игру можно усложнить: предложить назвать слова, в которых заданный звук обязательно первый, последний или в середине слова. Если ребенок ошибся, помогите ему разобраться.

Если ребенок ошибся, помогите ему разобраться.

Возможные ошибки взрослого. Например, ребенок подбирает слова со звуком ш и говорит: нож. Вы не даете ему фишку — награду, (твердо уверенные в том, что он ошибся, так как в конце слова нож буква ж. В таком случае прав ребенок: в русском языке написание слов расходится с произношением, и слово нож произносится со звуком ш в конце. Дошкольник ориентируется в звуковой стороне речи и не знает закономерностей языковой действительности.

Подобных примеров, где согласные оглушаются в конце или в середине слова, много: дуБ, глаЗ, ряд, лоБ и т. д. То же с безударными гласными: Окно, лЕдок, нО ра, гОра и т. д. Нужно быть внимательным и не путать произношение с написанием, ориентироваться сначала в звуковой стороне речи.

Хотим обратить внимание взрослых, Занимающихся с ребенком, на следующий

момент. С самого начала обучения ребенок имеет дело со звуками речи. Возможно, при этом он уже знает несколько букв. Дети часто путают названия букв (дэ, ша, вэ и т. д.) со звуками. Эта путаница будет мешать им при обучении в школе. Чтобы подобного не случилось, взрослый должен в первую очередь сам твердо усвоить, в каком случае речь идет о звуках, а в каком — о буквах.

д.) со звуками. Эта путаница будет мешать им при обучении в школе. Чтобы подобного не случилось, взрослый должен в первую очередь сам твердо усвоить, в каком случае речь идет о звуках, а в каком — о буквах.

Звуки мы слышим и произносим, ощущаем их на слух и нашими речевыми органами (губами, языком и т. д.).

Буквы видим, пишем, раскрашиваем, вырезаем.

Надо напоминать об этом ребенку, если он ошибается.

Итак, для полноценного овладения чтением и письмом необходимо, чтобы ребенок сохранял в своей памяти устойчивое представление о каждом звуке, то есть мог мысленно представить себе звучание любого звука. Это важно потому, что во время самостоятельного чтения и письма он может соотнести каждый звук с соответствующей ему буквой только на основе таких мысленных представлений о звуках.

Навыком звукового анализа слов ребенок должен овладеть до начала его обучения грамоте или на самых начальных этапах такого обучения. В школе для этой цели специально отведен так называемый добукварный период. Однако этот период очень короткий. Поэтому, если ребенок придет в школу совершенно не подготовленным к сложному процессу звукового анализа слов, то он неизбежно встретится на этом пути с большими трудностями, которые в конечном итоге не позволят ему полноценно овладеть письмом.

Однако этот период очень короткий. Поэтому, если ребенок придет в школу совершенно не подготовленным к сложному процессу звукового анализа слов, то он неизбежно встретится на этом пути с большими трудностями, которые в конечном итоге не позволят ему полноценно овладеть письмом.

Ребенок с речевыми недостатками без дополнительных специальных занятий, как правило, не может овладеть навыками звукового анализа, поэтому ему необходима помощь взрослого.

Лишние темы в начальной школе. Звуко-буквенный разбор слов. Ёжики и молоко | Просто училка

Только что от меня ушёл счастливый третьеклассник. А пришёл зарёванный, потому что ему двойку поставили за диктант. К сожалению, учителя не выдают на руки диктанты и контрольные, по крайней мере, в нашей школе. Но я и так знаю, что было в этой работе:

«Йожык пйот малако»

И этих ёжиков всегда полно в тетрадках второго и даже третьего классов, когда в начальной школе зачем-то проходят тему «Звуко-буквенный разбор слова».

Лично я не помню её в своём втором классе. Но это было в 1982 году, могла и забыть. Читатели-ровесники, вы разбирали слово по звукам, делали фонетический разбор слов в начальной школе?

Вот в лингвистическом институте – да, очень хорошо помню. С преподавательницей повезло: было крайне интересно, как мы все эти звуки произносим, где конкретно они рождаются. Характеристик у них было целое море, но мы понимали что к чему, потому что к двадцати годам мозг человека способен проводить комплексные аналитические действия.

На что сегодня способен мозг ученика начальной школы?

Один читатель в сообщении выдал глубокую, как мне показалось, мысль. Современные дети моложе своего биологического возраста. Я сразу же проконсультировалась с племянницей, выпускницей первого меда, а она подтвердила, что так и есть.

Высокий уровень жизни и неограниченный доступ к благам технологического прогресса негативно сказываются на развитии интеллекта подрастающего поколения. Всё закономерно: выживать не надо, поэтому и думать не надо.

Всё закономерно: выживать не надо, поэтому и думать не надо.

Получается, что по документам человеку девять лет, а на самом деле и семи не наберётся.

А мы, зловредные учителя, пытаемся отобрать у детки гаджет и подсунуть вот это:

Звуко-буквенный разбор слова. Учебник, авторы Канакина, Горецкий.Звуко-буквенный разбор слова. Учебник, авторы Канакина, Горецкий.

Только это всё пространственные рассуждения, школьникам-то надо выкручиваться здесь и сейчас! А точнее, им действительно мало что надо, но вот родители переживают за учёбу, каждый день сталкиваясь с заданиями, которых могло бы и не быть, на мой личный взгляд.

Ребята ещё толком читать-писать не научились, а им уже надо анализировать звуки! Вредная и несъедобная чушь, товарищи! Как я, учитель, могу такое заявлять, не стыдно ли мне? Ни капельки. Знаете какой сейчас темп по прохождению тем, при условии, что учителя то увольняются, то болеют? Замещающие коллеги пролетают эти темы целыми разделами, зажмурившись! А школьники не успевают ни понять, ни отработать, ни закрепить их! Уж лучше никак, чем так! Нет, не стыдно.

К тому же, учебники сейчас разные, нет единой трактовки, нет одной схемы разбора, нет общего для всех образца.

В нашей школе сражаться с фонетическим разбором начал учитель физкультуры. Тут же по тетрадкам забегали «йожыки». А потом ребята приходят ко мне (к репетитору), а я терпеливо объясняю, что это не совсем «йожыки», да и не они это вовсе!

– Елена Владимировна! Я запутался! Как писать-то?!

…и давай рыдать! Ладно, разобрались. Прописали правильных ёжиков. Закрепили, проработали. Обошлось.

У меня есть вопрос к коллегам, которые иногда заходят в гости на канал. Дорогие учителя! Не считаете ли вы, что фонетический разбор слова – тема совершенно лишняя в программе начальной школы? На неокрепшие умы она плохо действует. Неужели не лучше словарные слова наизусть поучить?

Точнее так: тема интересная и полезная, но не в начальной школе. Не согласны? Тогда жду вас в комментариях.

Не согласны? Тогда жду вас в комментариях.

Как разложить слово на звуки?

Очень популярный вопрос. Дети только буквы узнали, а со звуками пока не познакомились, чтобы вот так запросто их выделять. Поэтому и не понимают, как разложить слово не на буквы, а на звуки. Для родителей сейчас расскажу.

Вы знаете, как поставить песню на медленное проигрывание? Именно так и надо произнести слово, как будто вас поставили на замедленное воспроизведение.

Попробуйте дома так потренироваться, ребятам очень нравится, потому что весело.

Друзья читатели! Как думаете, нужен такой разбор в начальной школе? У кого с ним нет проблем? Делитесь приёмами, как слово разобрать на звуки. Какая оценка у ваших ребят по этой теме? Какие ещё темы кажутся вам несвоевременными в начальной школе?

Кто сомневается, как нужно делать, держите видео:

Чем отличаются буквы от звуков. Чем отличаются звуки от букв

При изучении языка могут возникнуть разные сложности, что бы их избежать следует различать устную и письменную речь. Что бы это сделать следует определить, что же мы называем звуком и что мы подразумеваем под буквой, в чем их отличия.

Звуки представляют собой волновые колебания, которые мы воспринимаем слухом. Среди всех звуков мы улавливаем и звуки, относящиеся к речи. Их мы называем звуками речи. Отличаются такие звуки тем, что они могут образовывать слова.

Звуком мы называем наименьшую основную единицу звучащей речи. Языковые единицы, такие как фонема и слово имею смысловое значение, звук же не несет какого либо значения. Другими словами, звук – это минимальная нечленимая единица речевого потока. Звуки различаются:

Звуки различаются:

- По способу образования — на гласные и согласные,

- звонкости / глухости,

- мягкости / твердости.

Звуки делятся (в зависимости от соотношения в них голоса и шума):

- гласные [а], [о], [у], [и], [ы], [э]- в таких звуках при образовании участвует только голос

- согласные:

- сонорные – [м], [м»], [н], [н»], [л], [л»], [р], [р»], [й»]. Эти звуки всегда звонкие, непарные. Голоса при их образовании больше, чем шума

- шумные — [б], [б»], [в], [в»], [г], [г»], [д], [д»], [з], [з»], [ж] . В отличие от сонорных, в этих звуках больше шума, чем голоса. Это парные звуки.

- шумные — [п], [п»], [ф], [ф»], [к], [к»], [т], [т»], [с], [с»], [ш], [щ»], [х], [х»], [ц], [ч»] . Такие звуки могут образовываться только при помощи шума.

Что бы как-то обозначить звуки на письме были придуманы буквы.

Буква – символ любого алфавита. Это графический знак, с помощью которого звуки речи обозначаться на письме. Звуки и буквы могут соответствовать в определенных словах, в других же – такого совпадения может и не наблюдаться. В нашем алфавите 33 буквы:

Звуки и буквы могут соответствовать в определенных словах, в других же – такого совпадения может и не наблюдаться. В нашем алфавите 33 буквы:

- 10 обозначают гласных звуков — а, у, о, ы, э, я, ю, ё, и, е.

- 21 буква обозначает согласный звук — б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

- Ъ, Ь — 2 буквы в алфавите, которые не обозначают звук.

Нельзя путать эти два понятия, «звук» и «буква». Слова различаются звуками, а не буквами. Букву нельзя проговорить, а так же и услышать. Все эти характеристики мы относим к звукам, именно они являются звуковыми единицами, буквы относятся к алфавиту. Звуки есть во всех существующих языках, и в тех, что не имеют письменность. Именно качеством звука определяется выбор буквы.

Соотношение букв и звуков.

Буквы мы называем гласными или согласными, т.к. они обозначают гласный или согласный звук.

- В некоторых словах все звуки могут соответствовать буквам: стул [стул ]

- Одна буква может в разных словах обозначать разный звук: плод [плот ] и плоды [плады ].

В этих словах пишется буква д, но слышаться два разных звука — [д][т]

В этих словах пишется буква д, но слышаться два разных звука — [д][т] - В языке существуют две буквы — Ъ,Ь, которые не обозначают звуки, но пишутся для того, что бы правильно произносить слова.

- В некоторых словах, когда происходит стечение гласных, некоторые звуки не произносятся, но буквы мы пишем. К этим звукам относим: [в],[д],[т], [л] Например, счастливый [щасливый], радостный [радасный],

- Один звук может передаваться разными буквами. Например: слова циркуль и улыбаться, звук [ц]будет передаваться буквами ц и тьс [циркул»][улыбаца]

- Одна буква на письме так же может обозначать два звука. В русском языке не существует таких звуков: е,ё, ю, я. Поэтому, когда в начале слова есть мягкий или твёрдый знак такие буквы будут обозначаться двумя звуками: [й»э][й»о][й»у][й»а]

Основные различия звуков от букв:

- Звук мы можем услышать и произнести, букву нет.

- Буква – это графическое изображение звука.

- Русский язык насчитывает такое количество звуков и букв: звуков – 44, букв – 33

При изучении языка одновременно решается несколько задач: необходимо освоить правильное произношение слов, приобрести речевые навыки, благодаря которым можно свободно выражать свои мысли, и научиться писать.

Чтобы избежать сложностей, связанных с правописанием, следует разграничить устную и письменную речь. А для этого надо понять, чем звуки отличаются от букв.

Звуки представляют собой волновое колебание, в определенном диапазоне воспринимаемое человеческим слухом. Из огромного многообразия звуков есть лишь небольшая часть, которую мы можем воспроизводить в форме речи.

Именно эта часть составляет фонетический строй языка. Он состоит из звуков, которые делят на гласные и согласные, различают по способу образования, звонкости и глухости, твердости и мягкости. Чтобы записать звуки в форме слов, необходима специальная знаковая система. Графическим изображением звуков являются буквы . Они воспринимаются зрительно и звучать не могут.

Они воспринимаются зрительно и звучать не могут.

Буквенный состав языка называют алфавитом. Русский алфавит состоит из 33 букв. Десять из них обозначают гласные звуки, 21 буква служит для графического изображения согласных, буквы Ь Ъ не имеют самостоятельного звукового выражения.

TheDifference.ru определил, что отличие букв от звуков заключается в следующем:

Волновая природа звуков позволяет слышать и воспроизводить минимальные нечленимые звуковые единицы, из которых состоит речевой поток. В отличие от звуков, произнести или услышать букву невозможно.

Буквы являются графическим изображением звуков. Зафиксированные в знаковой системе, звуки приобретают форму письменной речи.

Фонетический облик слова может полностью соответствовать его графическому изображению, например: стол — [стол]. Однако в русском языке такое соответствие встречается довольно редко из-за того, что его звуковой строй состоит из 44 единиц, а алфавит – из 33 букв.

Порой очень сложно почувствовать, где грань между звуком и буквой. И чем отличаются звуки от букв в русском языке? Но, скорее всего, очень многие замечали, что то, что мы произносим, иногда немного отличается от того, что написано. Например, иногда в слове не читается какая-то буква. Почему это происходит? Особенно важно познакомиться с этой темой и разобраться в ней школьникам, поскольку она пролегает красной нитью через курс русского языка. Разница между звуком и буквой есть, причем очень большая. И давайте в ней разберемся.

И чем отличаются звуки от букв в русском языке? Но, скорее всего, очень многие замечали, что то, что мы произносим, иногда немного отличается от того, что написано. Например, иногда в слове не читается какая-то буква. Почему это происходит? Особенно важно познакомиться с этой темой и разобраться в ней школьникам, поскольку она пролегает красной нитью через курс русского языка. Разница между звуком и буквой есть, причем очень большая. И давайте в ней разберемся.

Для начала узнаем, что же является буквой. Буква — это то, что мы пишем. Графические символы на листке бумаги. Русский алфавит состоит из тридцати трех букв. И буквы не имеют никакого значения и их нельзя произнести. То, что мы произносим, называется звуком. Кто-то может поспорить. А как же все учат алфавит? Что мы произносим? Ребенок, знакомясь с алфавитом, учит названия букв, но никак не звуки. Например, буква Б в алфавите называется «бэ», буква Г в алфавите называется «гэ» и т. д. Это название этих условных символов, которые мы переносим на бумагу. При чтении слова мы произносим звуки. Основное отличие звуков от букв — звуки нельзя записать, их можно только произнести. И звуков несколько больше, чем букв.

При чтении слова мы произносим звуки. Основное отличие звуков от букв — звуки нельзя записать, их можно только произнести. И звуков несколько больше, чем букв.

Звуки имеют определенные характеристики. Они могут быть глухими, звонкими и т. д. Но эти характеристики не имеют никакого отношения к буквам. Детям очень важно усвоить эту разницу еще на начальных этапах, ведь когда в школе они столкнутся с этой темой, очень сложно будет учить заново правильный вариант и избавляться от неправильного. Звук может соответствовать написанной букве. На письме буква, обозначающая звук, заключается в б-[б], в-[в]. Иногда одна буква может объединять в себе несколько звуков. Но об этом подробнее дальше.

Что такое гласные?

Чтобы понять, чем отличаются звуки от букв, нужно их сравнить. В речи мы используем лишь шесть гласных звуков: [а], [о], [у], [и], [э], [ы]. Гласных букв, в свою очередь, 10. Как это получается, что букв больше, чем звуков? Некоторые буквы обозначаются сразу несколькими звуками. Гласным буквам а, о, у, и, э, ы соответствуют звуки [а], [о], [у], [и], [э], [ы]. Гласные я, е, е, ю состоят из нескольких звуков: я — [й’а], е -[й’э], е — [й’о], ю — [й’у].

Гласным буквам а, о, у, и, э, ы соответствуют звуки [а], [о], [у], [и], [э], [ы]. Гласные я, е, е, ю состоят из нескольких звуков: я — [й’а], е -[й’э], е — [й’о], ю — [й’у].

Гласные звуки бывают ударными и безударными. Если звук находится под ударением, т. е. выделяется голосом при произношении, то он пишется так же, как и слышится. Если звук находится в безударной позиции, то иногда на письме он может обозначаться другой буквой. Пример в слове «весы» после «в» мы произносим звук [и], хотя на письме в этом месте стоит буква «е».

Что такое согласные?

Также необходимо разобрать, чем отличаются звуки от букв на примере согласных. Кроме десяти гласных букв и двух, не обозначающих никаких звуков, все остальные буквы алфавита — согласные.

Согласные звуки бывают звонкими и глухими. Это зависит от того, как они произносятся. Звонкие состоят из шума и голоса. Чтобы это понять, лучше произнести их: [б], [в], [г], [д], [з], [ж], [л], [м], [н], [р], [й]. Глухие звуки состоят лишь из шума: [п], [ф], [с], [ш], [х], [ч], [щ]. Для того чтобы лучше почувствовать разницу, можно произнести по очереди сначала звонкие, а потом глухие звуки.

Для того чтобы лучше почувствовать разницу, можно произнести по очереди сначала звонкие, а потом глухие звуки.

Кроме того, согласные звуки могут быть твердыми и мягкими. Твердыми они бывают тогда, когда в слове за ними следует либо согласный звук, либо [а], [о], [у], [ы], [э], либо твердый знак. Мягкими они становятся, когда стоят перед мягким знаком либо буквами я, е, е, ю, и. На письме мягкость звука обозначается следующим образом: [м’]. Для сравнения можно произнести два слова: «мягкий» и «мыло». В первом слове за «м» следует «я», и звук [м’] мягкий, во втором за «м» следует «ы», звук [м] получился твердым.

Фонетический разбор слова

При изучении того, чем отличаются звуки от букв, школьники всегда сталкиваются с Что это такое? В общих чертах, это определение того, из каких звуков состоит слово т. е. как оно произносится. Фонетика — это раздел науки в языкознании, который изучает звуки языка, ударение в словах и деление на слоги. Также иногда фонетический разбор называют разбором на звуки и буквы.

Как происходит фонетический разбор? Проведем его на примере слова «вода».

Для начала нужно выписать необходимое слово — вода.

Затем необходимо составить транскрипцию слова — [в а д а]. Стоит отметить, что поскольку гласная в первом слоге не находится под ударением, то, когда мы произносим слово, на этом месте слышим звук [а].

Также нужно охарактеризовать отдельно каждый звук разбираемого слова: [в] согласный, звонкий, твердый, обозначен буквой в, [а] гласный, безударный, обозначен буквой о, [д] согласный, твердый, звонкий, обозначен буквой д, [а] — гласный, ударный, обозначен буквой а.

И, наконец, нужно обозначить количество звуков и букв в слове и сравнить их: 4 буквы и 4 звука. Порой встречается несоответствие, и количество звуков может быть больше, чем количество букв, и наоборот. Это также нужно отмечать и анализировать. Такое явление может встретиться в словах, где есть непроизносимая согласная. В таком случае звук, соответствующий определенной букве в слове, не произносится. Буква как бы пропускается при чтении слова. Получается, что буква есть, а звука нет. Как пример, можно рассмотреть слово «солнце». Обычно при произнесении этого слова вслух, буква л пропускается. Поэтому в этом случае звуков окажется меньше, чем букв. Похожая ситуация может возникнуть, когда в слове есть твердый или мягкий знак. Получается, что звуков меньше, чем букв.

Буква как бы пропускается при чтении слова. Получается, что буква есть, а звука нет. Как пример, можно рассмотреть слово «солнце». Обычно при произнесении этого слова вслух, буква л пропускается. Поэтому в этом случае звуков окажется меньше, чем букв. Похожая ситуация может возникнуть, когда в слове есть твердый или мягкий знак. Получается, что звуков меньше, чем букв.

Разбирать слово по звукам довольно просто, когда усвоено, чем отличаются звуки от букв, и какими характеристиками обладают и те, и другие. Необходимо лишь произнести слово и прислушаться к нему.

Эти знания значительно облегчают работу по разбору слова и помогают в процессе избегать различных ошибок.

Звук или буква?

Ваш малыш уже подрос, ходит в детский сад, не за горами и школа. И Вас что-то тревожит, что-то «не так». Ну конечно! Ведь Ваш малыш не «рычит», а, может и не «свистит» как Вася, Света…, да и вообще у него какая-то «каша» во рту, иногда и не поймешь ничего. И куда Вы идете за советом? Ну, конечно же, к логопеду! И говорите: «Мой ребенок не выговаривает, к примеру, букву Ш. так давайте же выясним, букву он не выговаривает или звук?

так давайте же выясним, букву он не выговаривает или звук?

Что такое буква, а что такое звук?

Звук | Звуки мы слышим |

и произносим |

Буква | Буквы мы видим |

и пишем |

Поэтому Ваш ребенок не правильно произносит не букву, а звук .

Какие бывают звуки?

Звуки бывают речевые и неречевые.

Неречевые звуки – это, например, шум ветра, тиканье часов, пение птиц, скрип двери и т.п.

А речевые звуки – это то, что мы произносим и слышим от других людей.

Попробуйте сначала узнать, слышит ли Ваш ребенок неречевые звуки. А для этого попросите его закрыть глаза и послушать разные звуки. Обязательно спросите его, что он услышал. Для этого можно открыть кран, чтобы послушать, как течет вода; можно открыть форточку, чтобы услышать пение птиц; можно разрезать ножницами бумагу и т.д.

А для этого попросите его закрыть глаза и послушать разные звуки. Обязательно спросите его, что он услышал. Для этого можно открыть кран, чтобы послушать, как течет вода; можно открыть форточку, чтобы услышать пение птиц; можно разрезать ножницами бумагу и т.д.

А потом можно попробовать дать разные игры Вашему ребенку, которые позволят понять, как Ваш малыш слышит речевые звуки, и может ли он их различать на слух.

Примеры игр:

«Хлопни, когда услышишь звук …»

«Отбери картинки, в названиях которых есть звук …»

«Покажи картинку» (лук-люк, дуб-зуб, мышка-мишка и т.д.)

Звук

является минимальной единицей языка наряду со словом, словосочетанием и предложением. Но звук, в отличие от них, не имеет смыслового значения. Но именно звуки позволяют нам произносить и слышать слова, которые несут за собой то или иное семантическое значение. Звуки позволяют нам различать слова, которые отличаются одним звуком: дом – ком, каска-кашка, лук-люк, плюс-плющь. Звуки помогают отличать слова друг от друга, т. е. выполняют смыслоразличительную функцию. С помощью звуков речи можно превратить одно слово в другое: сук – лук – тук – ток – рок – рот – ром – том – ком -… (при изменении одного звука меняется целое слово).

е. выполняют смыслоразличительную функцию. С помощью звуков речи можно превратить одно слово в другое: сук – лук – тук – ток – рок – рот – ром – том – ком -… (при изменении одного звука меняется целое слово).

Звуки бывают

Гласные | |

В их образовании участвует только голос | [а], [о], [у], [и], [ы], [э] |

Согласные | |

Звонкие | |

Сонорные согласные | [м], [м»], [н], [н»], [л], [л»], [р], [р»], [й»] |

Шумные звонкие согласные | [б], [б»], [в], [в»], [г], [г»], [д], [д»], [з], [з»], [ж] |

Глухие | |

Шумные глухие согласные (состоят только из шума) | [п], [п»], [ф], [ф»], [к], [к»], [т], [т»], [с], [с»], [ш], [щ»], [х], [х»], [ц], [ч»] |

Обратите внимание, что гласные и согласные звуки различаются степенью участия голоса и шума, по способу образования (встречаются или не встречаются препятствия в ротовой полости при выдыхании воздуха). При гласных звуках воздушная струя свободно проходит через ротовую полость, не встречая препятствий на своем пути (при их образовании участвует только голос, шума нет). При произнесении согласных звуков выдыхаемый воздух встречает на своем пути препятствия (губы, зубы, язык) – в их произношении в той или иной степени присутствует шум.

При гласных звуках воздушная струя свободно проходит через ротовую полость, не встречая препятствий на своем пути (при их образовании участвует только голос, шума нет). При произнесении согласных звуков выдыхаемый воздух встречает на своем пути препятствия (губы, зубы, язык) – в их произношении в той или иной степени присутствует шум.

А как же быть с сонорными звуками ([м], [м»], [н], [н»], [л], [л»], [р], [р»], [й»])? При их произношении шума почти нет, хотя воздух также, как и при шумных согласных, на своем пути встречает преграду.

Согласные звуки делятся на твердые и мягкие . При произнесении мягких звуков всегда происходит дополнительный подъем средней части спинки языка (поэтому они и звучат мягко), при твердых звуках такого подъема нет.

В русском языке 42 звука:

- 6 гласных звуков: [а], [о], [у], [и], [ы], [э] ,

- 36 согласных звуков:

[б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж], [з], [з’], [й’], [к], [к’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [р], [р’], [с], [с’], [т], [т’], [ф], [ф’], [х], [х’], [ц], [ч’], [ш], [щ’]

.

Буквы

Буквы – это графические знаки, с помощью которых звуки речи обозначаются при письме. Полного соответствия между буквами и звуками нет.

Всего у нас 33 буквы :

- 10 гласных букв: а, у, о, ы, и, э, я, ю, ё, е

Буквы Я, Ё, Ю, Е могут иметь по два звука:

- в начале слова, например, Я МА [й»ама],

- после гласной буквы, например, МА Я К [май»ак],

- после Ъ или Ь знака, например, ПЬ Ё Т [п»й»от].

- 21 согласная буквы: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ;

- Ь и Ъ знаки, которые не обозначают отдельных звуков .

Звуки обозначаются буквами, но произношение и написание слова при этом могут не совпадать. Т.е. в слове может не совпадать количество букв и звуков (в слове «лось» – 4 буквы, но 3 звука, в слове «яма» — 3 буквы, но 4 звука), их звучание и написание. Между буквами и звуками нет однозначного соответствия. Необходимо различать

звуковой

и

буквенный состав слова

.

Каждая буква в нашем алфавите имеет свое название. Вот здесь и начинается путаница. В начале статьи я уже говорила о том, что буквы мы пишем. Можно написать букву А, букву (Б) Бэ, букву (М) Эм. Но нужно точно понимать, что произносим мы звук А, звук Б и звук М. Что очень важно при обучении чтению. Ребенок не будет путаться с буквами и звуками, когда будет знать, как фонетически звучит каждая буква.

В мире очень много разных голосов, практически все, может, кроме вакуума, можно услышать. Человечество создало в процессе систему условных сигналов, сочетание которых может восприниматься сознанием каждого из индивидуумов как некий образ, подразумевающий конкретное смысловое значение.

Вконтакте

Итак, что такое звуки в русском языке? Это бессмысленные по своей сути, наиболее маленькие элементы слов или , которые помогают донести мысль от одного человека к другому. Например, сочетание согласных «д» и «м» и одной гласной «о» может создать слово «дом», которое в свою очередь имеет вполне конкретное значение. Такие «кирпичики» русского языка бывают гласными и согласными, твердыми и мягкими, шипящими и звонкими.

Такие «кирпичики» русского языка бывают гласными и согласными, твердыми и мягкими, шипящими и звонкими.

В чем же различие?

Задумываясь, как различить звуки и буквы, стоит знать, что второе – это конкретные символы, с помощью которых графически записывают то, что мы слышим , например, существует «а», которую мы можем произносить вслух, мысленно, шептать или кричать, однако, пока она не будет записана на бумагу в нужной форме, буквой она не станет. Из этого понятно, что различить эти два понятия очень просто – то, что есть на бумаге, написанный символ – это буква, то, что мы слышим или говорим, – это звук.

Внимание! Чем отличаются звуки от своих письменных символов? В русском существует 33 графических элемента, однако состоят они из 43 голосовых сигналов, причем гласных букв – 10, а звуков 6, и наоборот, согласных 21 и 37 соответственно. Из этого можно сделать простой вывод – не все буквы и звуки совпадают друг с другом и слышатся так, как пишутся.

Что такое гласные?

Так называются такие элементы языка, которые можно пропеть. Чем отличаются от своей противоположности – согласных? Они состоят только из голоса , воздух при их произношении легко втягивается в легкие и пропускается через рот. Что такое гласные буквы? Это записанные на бумаге графические символы или их сочетание.

Чем отличаются от своей противоположности – согласных? Они состоят только из голоса , воздух при их произношении легко втягивается в легкие и пропускается через рот. Что такое гласные буквы? Это записанные на бумаге графические символы или их сочетание.

Таблица соответствия

| Голосовые | Графические |

| а | а |

| о | о |

| у | у |

| и | и |

| ы | ы |

| э | э |

| й’а | я |

| й’у | ю |

| й’э | е |

| й’о | ё |

Какие буквы дают два звука? Некоторые образуются двумя элементами – согласным {й} и соответствующим звучанию гласным. Это йотированные элементы алфавита, которые нужны для выполнения следующих функций:

- Если нужно гласную поставить после гласной, например, слово «моя».

- После разделительного знака – «объятие».

- В случаях, когда гласная должна стоять в начале фонетического слова – «яма».

- Если нужно смягчить стоящий впереди согласный – «мёл».

- Если нужно воспроизвести иностранное слово.

Если такой йотированный символ стоит после непарного по твердости или мягкости, то он обозначает обычный, например, «шёлк» читается как «шолк».

Йотированные гласные

Что такое согласные?

Согласные – это мельчайшие языковые единицы, которые нельзя пропеть, при их произношении воздух, выдыхаемый из легких, натыкается на препятствие , например, на язык. Они делятся на пары , шипящих, а также твердых и мягких. Разберемся со всеми по порядку.

Звонкие, глухие и шипящие

Какие бывают согласные? Таблица поможет увидеть наглядно:

Апострофом обозначаются смягченные элементы. Это касается всех перечисленных пар, кроме «ж», так как она не может быть мягкой. Кроме этого, существуют согласные, которые не были определены в пары. Это:

Кроме перечисленных глухих и звонких, в существуют еще и шипящие. К ним можно отнести «ж», «ш», «щ» и «ч». Они обязательно относятся к глухим, при их произношении язык разными способами прижимается к нёбу . На слух они немного похожи на шипение змеи, если немного их протянуть.

К ним можно отнести «ж», «ш», «щ» и «ч». Они обязательно относятся к глухим, при их произношении язык разными способами прижимается к нёбу . На слух они немного похожи на шипение змеи, если немного их протянуть.

Согласные звуки

Твердые и мягкие

Мягкие отличаются от твердых способом произношения. Когда человек их выговаривает, он прижимает язык к небу, отчего они получаются не таким грубыми. Как и в предыдущем случае, их делят по парам, за некоторым исключением. Почти все элементы русского алфавита могут быть и твердыми, и мягкими. Сколько из них не имеют такой пары?

| Мягкие |

| ч’ |

| j’ |

| щ’ |

Получается, что пары не составляют все шипящие, «ш» и Й, присутствующая в том числе и в составе нескольких гласных. Все остальные могут смягчаться в определенных условиях.

Такая разница между количеством согласных звуков в русском языке оправдана именно последним делением по мягкости. Дело в том, что такая смягченная форма никак не отражается графически на письме – о мягкости мы узнаем по стоящей следом за ней смягчающей гласной. Это и увеличивает количество звучащих единиц почти в два раза по сравнению с буквами.

Дело в том, что такая смягченная форма никак не отражается графически на письме – о мягкости мы узнаем по стоящей следом за ней смягчающей гласной. Это и увеличивает количество звучащих единиц почти в два раза по сравнению с буквами.

Твердые и мягкие согласные звуки

Чем отличаются гласные от согласных?

Деление на два типа звуков происходит в зависимости от техники их произношения . Певучие и «легкие» гласные, в отличие от согласных, легко произносить, тянуть, петь. Если послушать какую-либо мелодичную песню можно услышать, что они растягиваются, как пастила.

Согласные в свою очередь подразумевают какое-либо препятствие, то есть поток воздуха выходит изо рта не легко и плавно, а натыкаясь на язык, губы, зубы и так далее. Такие элементы сложно тянуть, они как будто имеют резкое окончание, причем вне зависимости от того, звонкие они или глухие, твердые или мягкие.

Интересно! С графическими символами все происходит точно также, ведь несмотря на то, что они записываются на бумаге, принадлежность к той или другой группе определяется именно по звучанию.

В русском алфавите есть два символа, под которыми не подразумеваются никакие слышимые сигналы . Это твердый знак «Ъ» и мягкий знак «Ь». Они нужны:

- Для того чтобы разделять. Наличие одного из этих знаков в слове сообщает о том, что идущая следом за ним гласная должна быть йотированной.

- Неразделительный мягкий знак может сообщать читателю о том, что предшествующая ему согласная мягкая, или выполнять грамматическую функцию, например, указывать род слова – «печь».

Уроки русского Звуки и буквы

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами

Вывод

Знание правильного взаимодействия этих базовых элементов помогает правильно писать многие русские слова. Звучание и написание дает ключ к мелодике речи и письма, его красоте и благозвучию.

Читать «Слепая Вера (СИ)» — Шёпот Светлана Богдановна — Страница 69

Проанализировав всю ситуацию, Хэрольд решил, что Вальтегор не станет убивать короля. Смерть его величества принесла бы алхимику больше проблем, чем пользы. Оставалось только одно – Ястер постарается избавиться от правителя лишь на время. Кроме того, у Вальтегора просто не хватит духа на убийство. И Хэрольд отлично это знал, поэтому не волновался о здоровье своего отца.