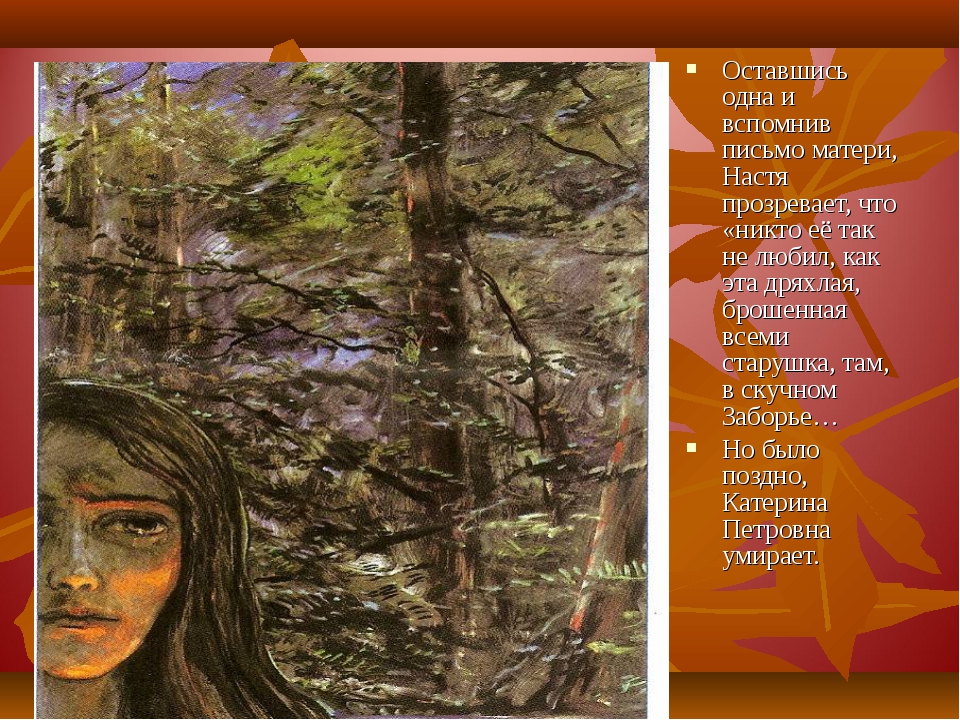

| / Сочинения / Паустовский К.Г. / Телеграмма / Сочинение » Мои размышления по произведению «Телеграмма» Константина Георгиевича Паустовского .» Начиная читать рассказ «Телеграмма» Константина Георгиевича Паустовского, я предположила, что речь пойдёт о какой-нибудь истории на войне, так как произведение было написано в послевоенное время, в 1946 году. Но я ошиблась, на самом деле Паустовский поднимает вечную тему отношения родителей и детей. А Настю тем временем поглотила обыденность. Настя помогает другим, например Тимофееву, но упускает самое главное, самое дорогое, маму. Эту девушку сам писатель показывает как добрую, отзывчивую, красивую и чувствительную. Я даже сказала бы, что он её не осуждает, если бы не одна деталь — строгий взгляд Николая Васильевича Гоголя. Этот взгляд видит все насквозь, он словно сама совесть героини: «А письмо-то в сумочке нераспечатанное,- казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх ты, сорока!» или «Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на неё, усмехаясь. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!»» В конце концов Катерина Петровна прекращает верить в лучшее, прекращает верить в то, что увидит перед смертью свою дочь.  Она не поверила и словам Тихона, который по доброте души своей написал выдуманное письмо от Настасии Семёновны. Мама Насти умирает не дождавшись: «- Не дождалась, — пробормотал Тихон. — Эх, горе её горькое, страданье неписаное!» Смерть этой одинокой старушки послужила уроком для Манюшки и молодой учительницы, у которой в областном городе такая же маленькая и совершенно седая мать. Она не поверила и словам Тихона, который по доброте души своей написал выдуманное письмо от Настасии Семёновны. Мама Насти умирает не дождавшись: «- Не дождалась, — пробормотал Тихон. — Эх, горе её горькое, страданье неписаное!» Смерть этой одинокой старушки послужила уроком для Манюшки и молодой учительницы, у которой в областном городе такая же маленькая и совершенно седая мать. В Заборье Настя приехала на второй день после похорон матери. Тем и кончается рассказ. После прочтения рассказа « Телеграмма» мне захотелось уделить больше внимания родным и близким людям. Просто так взять их обнять и сказать им, как я их сильно люблю, захотелось их беречь и никогда не бросать. Не оттого, что раньше я любила своих родных меньше, а оттого, что я задумалась над тем, что они вложили в меня свою душу, свои силы, свою любовь и я просто обязана отблагодарить их тем же. «Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто её так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье».  Советую всем прочитать это сильное и трагичное произведение! Жаль, что мы переосмысливаем свои принципы, поступки, слова, когда уже поздно. Мы понимаем самое главное слишком поздно, но у нас с вами ещё есть надежда. А если у вас нет мамы или вы уже упустили свой шанс и не были рядом с ней, когда ей так это было необходимо, то подарите свою любовь и вниманание тем, кто вас воспитывал или тем, кто с вами рядом сейчас! Добавил: 20202020

/ Сочинения / Паустовский К.Г. / Телеграмма / Сочинение » Мои размышления по произведению «Телеграмма» Константина Георгиевича Паустовского .» | Смотрите также по произведению «Телеграмма»: |

Истории одного города — LiveJournal

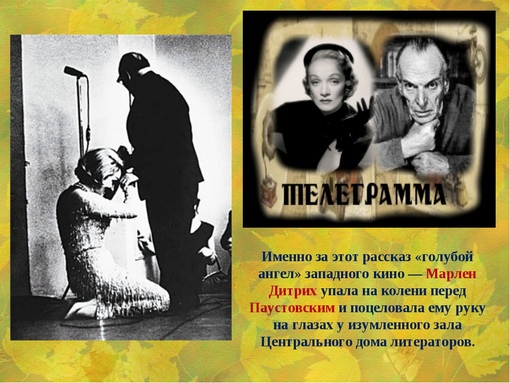

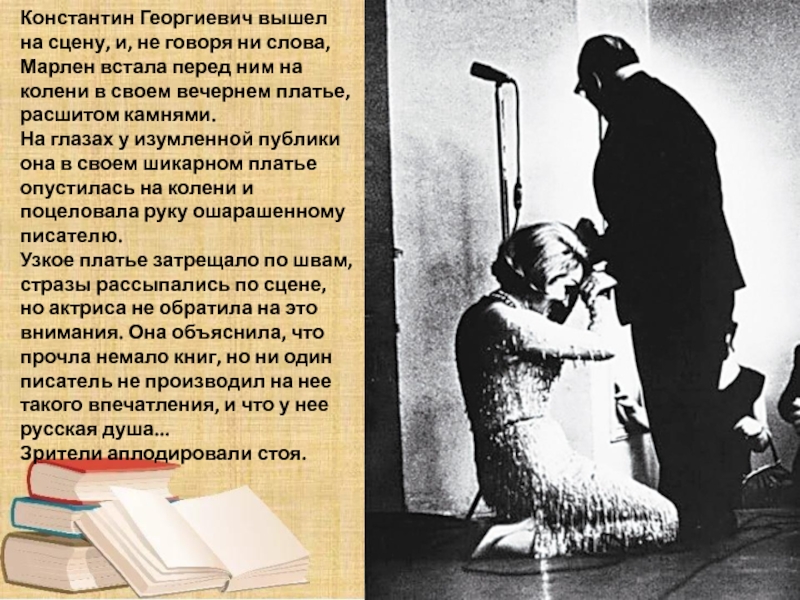

Эта удивительная история описана в воспоминаниях Олега Осетинского. Поначалу подумалось, что это фейк, но затем нашлись и другие свидетельства.

Поначалу подумалось, что это фейк, но затем нашлись и другие свидетельства.

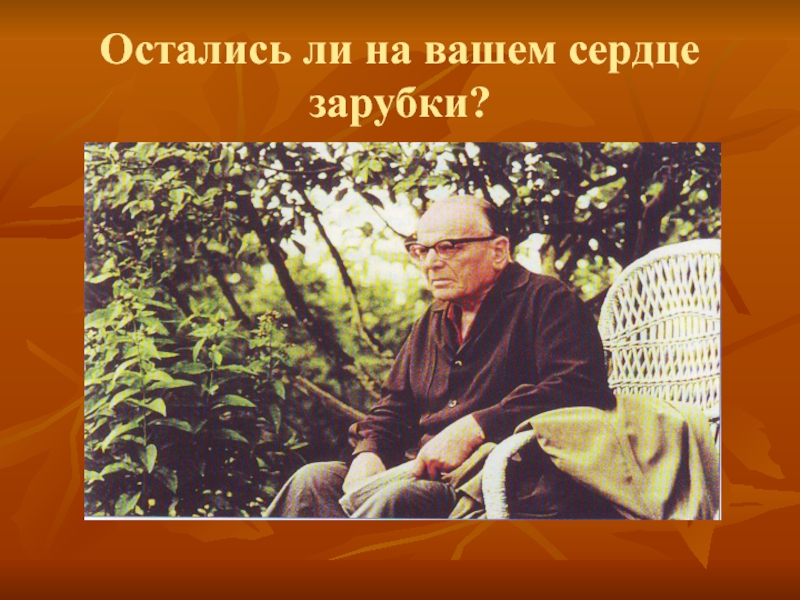

Олег Осетинский. Писатель. Родился 9 июля 1937 г. В сентябре 1953 г. был исключен из 9 класса школы за выпуск антисоветской стенной газеты «Одесские новости». В 1961 году окончил Высшие сценарно-режиссерские курсы. Автор сценариев 12-ти художественных фильмов, самые известные из которых сериал «Михайло Ломоносов» и «Звезда пленительного счастья» (в соавторстве). В 1993 г. самостоятельно снял любительской камерой знаменитую ленту о Венедикте Ерофееве «Веня, или Как пьют и умирают в России».

Из воспоминания Олега Осетинского, опубликованных в сентябре 2007 года.

«Был я когда-то московским советским мальчиком, любил, как почти все дети того времени, читать сентиментальные рассказы писателя Константина Паустовского. Потом поехал в Сибирь, прошёл там суровейшую школу выживания. Вернувшись в Москву, стал пробиваться в кино. Все мы тогда бредили Западом, русской культуры как бы стеснялись. Было время хрущёвской оттепели, первая духовная «перестройка». .. Однажды раздался звонок Андрона Кончаловского: «Марлен Дитрих приехала! Она в Доме кино!»

.. Однажды раздался звонок Андрона Кончаловского: «Марлен Дитрих приехала! Она в Доме кино!»

Вечером у Дома кино на Воровского было не пробиться. Но Андрон достал места в партер. И вот выходит она: узкое белое платье, потрясающая фигура. Колье из сияющих бриллиантов. Запела! Чуть хрипловато, бесстрастно, как бы сверху… чудовищно эротично. «Лили Марлен»… Мы лопались от священного восторга: вот оно, вот он, волшебный Запад! Зал ревел.

Напились мы тогда у Андрона по-страшному. Орали, визжали: «К чёрту Россию лапотную — только Запад! Там изощрённость, раскрепощённость, свобода!» Проснулись днём, продолжили восторги, и вечером сил пойти на второй концерт Марлен Дитрих уже не было.

Прошло много лет и сбылись наши оттепельные мечты. Пришла Перестройка. Дюжина олигархов и двадцать тысяч обкомовцев-вээлкаэсэмовцев скупили за гроши всю Россию. Страной правили новые русские мошенники, блатные и горсть новых бюрократов. Я от этой грязи сбежал на Запад, с ужасом слушал новости о Жириновском, об «авторитетах», правящих целыми областями, о путанах, ставших главными звёздами медиа, о Березовских и Потаниных, о батальонах киллеров и прочей пене нашего лже-капитализма. Прошло 15 лет.

Прошло 15 лет.

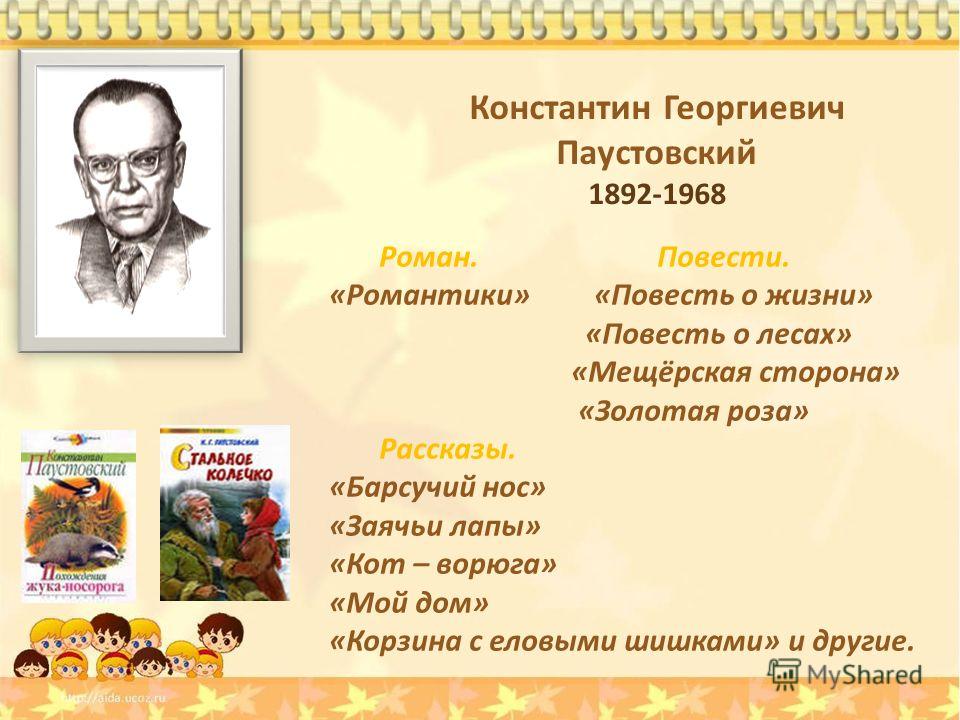

Я вернулся в Москву, башенную и «безбашенную». Съездил в Крым, страну нашего юного диссидентства. С ужасом бежал из шалманистого, грохочущего Коктебеля. Заехал в Старый Крым и случайно попал в маленький, только что открытый музейчик советского писателя, кумира моего детства Константина Паустовского. Осмотрел простенькую экспозицию и со снисходительной полуусмешкой умудрённого путешествиями по земному шару небожителя заметил вдруг на стене странную фотографию: Константин Паустовский, а перед ним на коленях какая-то странная женщина. Наклонился, щурясь, и, не веря своим глазам, обернулся к девушке-заведующей. Она кивнула мне с улыбкой понимания: «Да, это Марлен Дитрих».

Признаюсь, я испытал лёгкий шок, а когда девушка рассказала мне историю этой фотографии, то испытал шок настоящий. Оказалось, что 35 лет назад, на втором вечере Марлен в ЦДЛ, куда мы с Андроном не дошли, случилось нечто фантастическое.

В конце концерта на сцену ЦДЛ вышел с поздравлениями и комплиментами большой начальник и любезно спросил Дитрих: «Что бы вы хотели еще увидеть в Москве? Кремль, Большой театр, Хрущёва, казино?». И эта богиня в бриллиантах вдруг тихо сказала: «Я бы хотела увидеть советского, русского писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет».

И эта богиня в бриллиантах вдруг тихо сказала: «Я бы хотела увидеть советского, русского писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет».

Присутствующие были ошарашены. Мировая звезда — и какой-то Паустовский! Что за бред? Все зашептались — что-то тут не то… Начальник, тоже обалдевший поначалу, опомнился первым. Он понял: звезда с жиру бесится, но ничего, и не такие причуды полоумных звёзд выполняли. Натурально — всех на ноги! К вечеру Паустовского — полуживого, умирающего в дешёвой больнице, разыскали. Объяснили суть. Но он отказался. Потребовали. Не вышло. Пришлось умолять! Умолили…

При огромном скоплении народа, в конце второго концерта немецко-американской дивы и звезды Голливуда на сцену ЦДЛ с букетом вышел, чуть пошатываясь, высокий, худой старик. Вдруг легендарная звезда, гордая валькирия, подруга Ремарка и Хемингуэя, не сказав ни единого слова, молча грохнулась перед ним на колени. А потом, схватив его руку, начала её целовать, и долго прижимала к своему лицу, залитому слезами. Большой зал ахнул и замер, как в параличе. Потом медленно, неуверенно, оглядываясь, как бы стыдясь чего-то, начал вставать. Встали все. Прозвучал чей-то потрясенный женский крик и зал вдруг взорвался бешеным водопадом рукоплесканий.

Большой зал ахнул и замер, как в параличе. Потом медленно, неуверенно, оглядываясь, как бы стыдясь чего-то, начал вставать. Встали все. Прозвучал чей-то потрясенный женский крик и зал вдруг взорвался бешеным водопадом рукоплесканий.

Потом, когда замершего от неожиданности Паустовского усадили в старое кресло, и зал, отбив ладони, затих, Марлен Дитрих тихо объяснила, что прочла немало книг, но самым большим литературным событием в своей жизни считает рассказ Константина Паустовского «Телеграмма», который случайно прочитала в переводе на немецкий в каком-то сборнике, рекомендованном для чтения немецкому юношеству.

Утерев бриллиантовую слезу, Марлен сказала очень просто: «С тех пор я чувствовала некий долг — поцеловать руку писателя, который это написал. И вот — сбылось! Я счастлива, что успела это сделать. Спасибо вам всем — и спасибо России».

Когда я прочел эту историю в переложении Олега Осетинского, то подумал, а вдруг это легенда? Слишком уж фантастически она выглядит. Пришлось обратиться к мемуарам свидетелей и, прежде всего, самой Марлен Дитрих. Оказалось, нет, не выдумка. И хотя в изложении Марлен и других очевидцев, она выглядит несколько по-иному, но кардинально в ней ничего не меняется. Лишь добавилось несколько штрихов.

Пришлось обратиться к мемуарам свидетелей и, прежде всего, самой Марлен Дитрих. Оказалось, нет, не выдумка. И хотя в изложении Марлен и других очевидцев, она выглядит несколько по-иному, но кардинально в ней ничего не меняется. Лишь добавилось несколько штрихов.

Из воспоминаний Галины Арбузовой, дочери Алексей Арбузова и падчерицы Константина Паустовского:

Константин Георгиевич очень хотел пойти на концерт Марлен Дитрих в Дом литераторов, но врачи его не пускали (у него было несколько инфарктов и тяжелая астма). Кроме того, он только что выписался из больницы. Но его любимый домашний врач, Виктор Абрамович Коневский, сказал: «Ну хорошо, я пойду с вами».

После концерта Марлен Дитрих задали несколько вопросов: «Знаете ли вы русскую литературу?», «Есть ли у вас любимый русский писатель?» Она сказала: «Я люблю Паустовского, и особенно его рассказ «Телеграмма». Когда она это сказала, то по залу пошел шумок: «Паустовский здесь, Паустовский здесь…» Переводчик ей это перевел, и она стала смотреть в зал, думая, что писатель сейчас поднимется. А Паустовский (он был застенчивым человеком) не вставал. Тогда зал стал аплодировать, как бы вызывая его на сцену… В конце концов, Константин Георгиевич вышел, и тут Марлен, не говоря ни слова, встала перед ним на колени в своем вечернем платье, расшитом камнями. Платье было таким узким, что нитки стали лопаться и камни посыпались по сцене. Люди, думая, что это драгоценные камни, бросились их собирать, чтобы отдать ей. А Марлен в своем узком платье стояла на коленях и сама не могла подняться. Доктор Коневский подбежал к сцене и сказал Паустовскому: «Ни в коем случае не поднимайте!»

А Паустовский (он был застенчивым человеком) не вставал. Тогда зал стал аплодировать, как бы вызывая его на сцену… В конце концов, Константин Георгиевич вышел, и тут Марлен, не говоря ни слова, встала перед ним на колени в своем вечернем платье, расшитом камнями. Платье было таким узким, что нитки стали лопаться и камни посыпались по сцене. Люди, думая, что это драгоценные камни, бросились их собирать, чтобы отдать ей. А Марлен в своем узком платье стояла на коленях и сама не могла подняться. Доктор Коневский подбежал к сцене и сказал Паустовскому: «Ни в коем случае не поднимайте!»

Паустовский несколько мгновений стоял в растерянности. Наконец, Марлен помогли подняться, Паустовский поцеловал ей руку, и неловкость исчезла. Потом Дитрих прислала ему три свои фотографии на память. Одна из них висит у нас в Тарусе».

Ну и, наконец, предоставим слово Марлен Дитрих.

Марлен Дитрих. Паустовский (глава из книги воспоминаний):

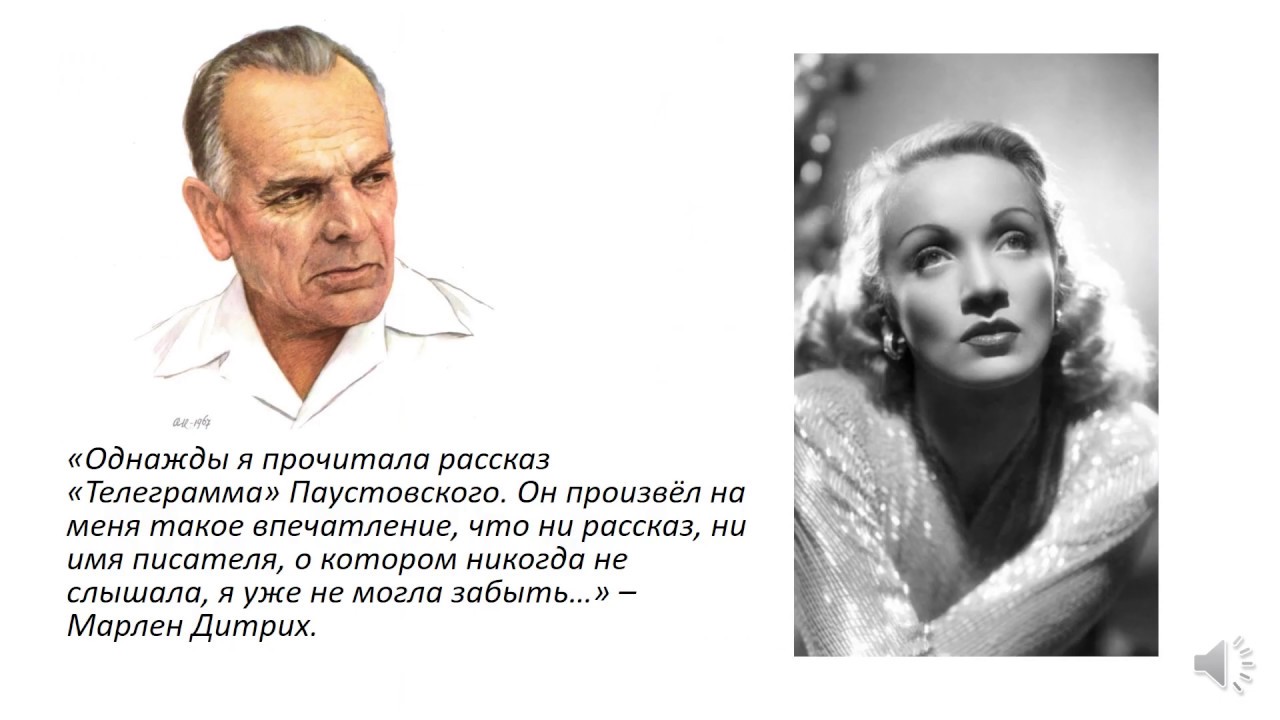

Однажды я прочитала рассказ «Телеграмма» Паустовского (в книге рядом с русским текстом шел английский перевод). Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть. Мне не удавалось разыскать другие книги этого удивительного писателя.

Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть. Мне не удавалось разыскать другие книги этого удивительного писателя.

Когда я приехала на гастроли в Россию, то в московском аэропорту спросила о Паустовском. Тут собрались сотни журналистов, они не задавали глупых вопросов, которыми мне обычно досаждали в других странах. Их вопросы были очень интересными. Наша беседа продолжалась больше часа. Когда мы подъезжали к моему отелю, я уже все знала о Паустовском. Он в то время был болен, лежал в больнице. Позже я прочитала оба тома «Повести о жизни» и была опьянена его прозой.

Мы выступали для писателей, художников, артистов, часто бывало даже по четыре представления в день. И вот в один из таких дней, готовясь к выступлению, Берт Бакарак и я находились за кулисами. К нам пришла моя очаровательная переводчица Нора и сказала, что Паустовский в зале. Но этого не могло быть, мне ведь известно, что он в больнице с сердечным приступом, так мне сказали в аэропорту в тот день, когда я прилетела. Я возразила: «Это невозможно!» Нора уверяла: «Да, он здесь вместе со своей женой».

Я возразила: «Это невозможно!» Нора уверяла: «Да, он здесь вместе со своей женой».

Представление прошло хорошо. По окончании шоу меня попросили остаться на сцене. И вдруг по ступенькам поднялся Паустовский. Я была так потрясена его присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить ни слова, не нашла иного способа высказать ему свое восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени.

Волнуясь о его здоровье, я хотела, чтобы он тотчас же вернулся в больницу. Но его жена успокоила меня: «Так будет лучше для него». Больших усилий стоило ему прийти, чтобы увидеть меня. Он вскоре умер. У меня остались его книги и воспоминания о нем. Он писал романтично, но просто, без прикрас. Я не уверена, что он известен в Америке, но однажды его «откроют». В своих описаниях он напоминает Гамсуна. Он — лучший из тех русских писателей, кого я знаю. Я встретила его слишком поздно».

пс. Ну и последнее. Если кто-то захочет прочесть рассказ, так поразивший Дитрих, то это можно сделать здесь: http://smartfiction. ru/prose/telegram/ Лишь одно предупреждение — рассказ весьма сентиментальный и действует прежде всего на женщин. Впрочем, это не отменяет того факта, что написан он мастерски, прекрасным языком и действительно производит мощное впечатление на читателя.

ru/prose/telegram/ Лишь одно предупреждение — рассказ весьма сентиментальный и действует прежде всего на женщин. Впрочем, это не отменяет того факта, что написан он мастерски, прекрасным языком и действительно производит мощное впечатление на читателя.

Смысл названия рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма»

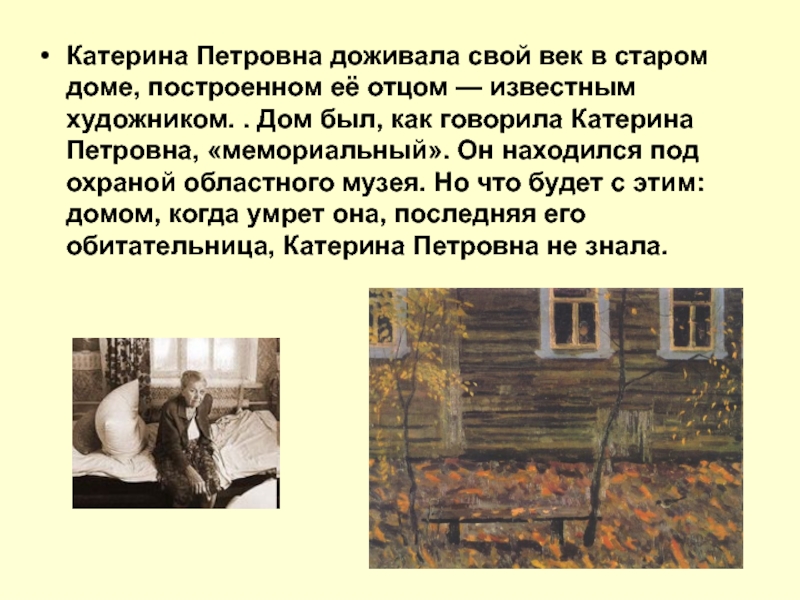

Рассказ К.Г. Паустовского «Телеграмма», написанный в 1946 году, поразил меня до глубины души, наверное, потому, что затрагивает важную для любого человека проблему—взаимоотношения родителей и детей. По-своему решают ее главные героини рассказа — Катерина Петровна и ее дочь Настя. Катерина Петровна доживала свой век «в старом доме, построенном ее отцом — известным художником». Ее дочь, Настя, живущая в далеком большом городе, очень редко писала ей и почти не приезжала. Свои дела, непонятные матери интересы, свое счастье увлекают ее больше, чем родная мать. Катерина Петровна же из скромности боится напомнить о себе. «Лучше не мешать», — решает она.

Ей одиноко в пустом холодном доме, где «застоялся горький запах нетопленных печей, ей все труднее вставать по утрам», ощущать полную ненужность и свою, и своего «мемориального» дома, находящегося под охраной областного музея.

Внутреннее состояние Катерины Петровны автор передает и с помощью пейзажа. Осеннее холодное ненастье, высохшая в саду трава, облетевшие ветлы, почерневшие тесовые крыши, ночи долгие и тяжелые, как бессонница, помогают понять внутреннее состояние героини, ее грусть, одиночество, ненужность и бесприютность.

Композиционно рассказ можно разделить натри части. Первая часть посвящена жизни Катерины Петровны, вторая — ее дочери Насте, в третьей — история о телеграмме, но именно она является кульминационным центром всего произведения.

Говоря о Катерине Петровне, автор вспоминает ее длинную жизнь, за которую успела она не так уж и мало. Она была воспитана в артистической семье, была достаточно образована, интеллигентна, знакома со многими интересными людьми, «жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго». Постаревшая, сгорбившаяся, плохо видящая, Катерина Петровна хорошо помнит свою молодость. Она хранит милые сердцу вещи: сморщенные перчатки, страусиные перья, какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле.

Неторопливое повествование от лица одинокой старости автор прерывает рассказом о суетливой, наполненной работой и другими заботами жизни Насти. Занятая организацией выставки молодого скульптора, Тимофеева, Настя не сразу читает письмо от матери, успокаивая себя словами: «Раз мать пишет — значит, жива». А когда вспоминает «о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней», спокойно кладет письмо в ящик письменного стола.

Телеграмма изменила жизнь Насти, заставила ее задуматься об ответственности человека за свои поступки, о том, что даже в суете забот нельзя забывать, что тебя ждут, любят близкие и родные тебе люди. Именно поэтому К.Г. Паустовский выбрал такое название.

Константин Паустовский и Марлен Дитрих

1964-й год. На гастроли в СССР прилетает Марлен Дитрих – звезда мирового масштаба, икона стиля, американская актриса немецкого происхождения.

На гастроли в СССР прилетает Марлен Дитрих – звезда мирового масштаба, икона стиля, американская актриса немецкого происхождения.

В 1949 году ей попадает сборник произведений советских авторов, среди которых небольшой рассказ Паустовского «Телеграмма». Этот рассказ её поражает, она запоминает имя автора. Марлен Дитрих, ярая антифашистка, мечтала попасть в Россию, страну, победившую фашизм. И вот, в 1964 году это происходит.

Дитрих приглашают в Центральный Дом Литераторов в Москве на встречу с писателями. Во время выступления к Дитрих подошла помощница-переводчица и сказала, что в зале находится Паустовский и хотел бы подарить ей свои книги. Узнав о том, что Марлен Дитрих хотела с ним встретиться, Константин Паустовский, в сопровождении лечащего врача и своей жены, приехал на её выступление в ЦДЛ.

Марлен Дитрих уговорила Константина Паустовского подняться на сцену. И вот женщина, на коленях перед которой, в буквальном смысле этого слова, стояли такие люди, как Ремарк, Хемингуэй, встала на колени перед русским писателем – Константином Георгиевичем Паустовским. Вы можете увидеть этот момент на копии фотографии, находящейся над витриной № 4.

Она скажет ему три слова, которые выучила по-русски: «Большое Вам спасибо», – за один рассказ «Телеграмма»! Все, кто находился в это время в зале, встали, рукоплескали стоя, видна часть публики в правом нижнем углу фотографии. Паустовский подарит Дитрих свою книгу «Потерянные романы с автографом: «Марлен Дитрих, если я напишу рассказ подобный «Телеграмме», то я позволю себе посвятить его Вам».

Но, к сожалению, этого не произошло – Паустовский не успел, он умер через четыре года в 1968 году. Умер в Москве 14 июля, похоронен, по его завещанию, 17 июля в Тарусе – это место, где он проводил все свое время, где написал свои самые известные и сильные произведения, такие как: «Золотая роза», «Повесть о жизни» и многие другие.

Марлен Дитрих, вернувшись в Америку, найдет собрание сочинений Константина Паустовского, изданное там в 1961 году, прочтёт всё и напишет: «Паустовский – лучший из тех русских писателей, кого я знаю. Я встретила его слишком поздно…»

Казалось бы, этот неординарный случай из жизни Паустовского, никак не связан с Крымом, а тем более, со Старым Крымом. Но нам очень хотелось бы, чтобы посетители оценили то, что человек с мировой известностью, каковым являлся Константин Паустовский и перед которым преклонялись другие, не менее, знаменитые люди, любил такие места, как наши, писал о них, постоянно возвращался к ним не только в своих произведениях, но и лично.

А закончить экскурсию хотелось бы словами Бориса Чичибабина. Он не был современником Паустовского, но оставил большое количество поэтических и прозаических строк о нём. Наиболее точно, правдиво и чутко отображает всю суть произведений Константина Паустовского следующее высказывание Бориса Чичибабина: «Стало нечем дышать в обществе… Но откройте томик Паустовского – и на вас пахнет свежестью первозданной».

Телеграмма — Паустовский К.Г. — Художественная литература

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы»[1], пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода[2], или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме — подарок Крамского[3], эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.

Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме — подарок Крамского[3], эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе — называлось оно Заборье — никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, — девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную[4] черную шляпу.

— На что это мне? — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. — Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая, — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. — Ты продай.

— Сдам в утиль, — решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

— Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая, — и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну что ж, — говорил он, не дождавшись ответа. — Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша, — шептала Катерина Петровна. — Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

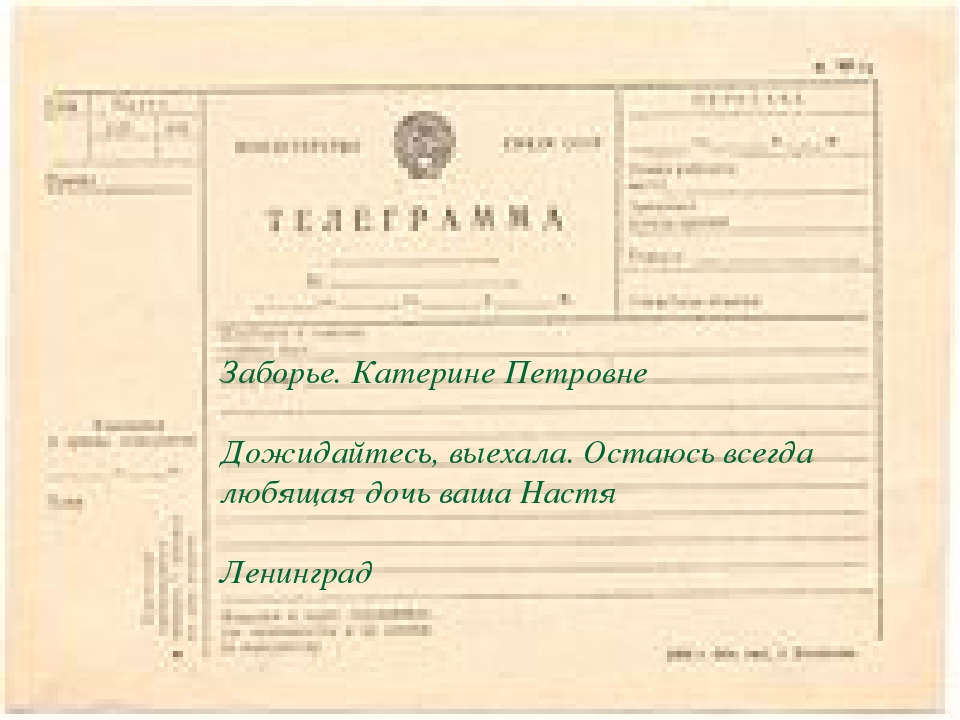

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп[5], впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

— Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

— Должно быть, почудилось, — сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

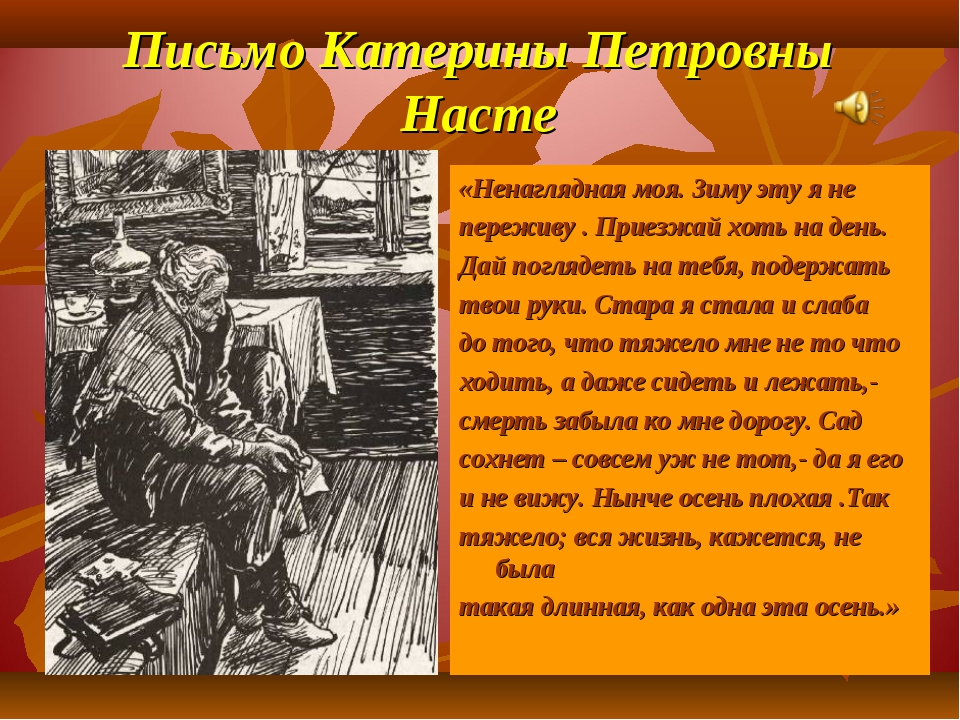

«Ненаглядная моя, — писала Катерина Петровна. — Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, — смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не тот, — да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, — что там? Но внутри ничего не было видно — одна жестяная пустота.

Поговорим о человечности. По произведению К.Г. Паустовского «Телеграмма»

Оформление: портрет К.Г.Паустовского, выставка книг с рассказами писателя, рисунки к произведениям.

Цели урока:

- показать мастерство писателя в раскрытии психологического состояния героев,

- силу душевных переживаний, дать понятие о милосердии истинном и ложном,

- вовлечь учащихся в разговор о вечных ценностях, в ходе беседы помочь учащимся понять и оценить поведение героев, совершенствовать навыки анализа текста,

- воспитание истинного милосердия и человеческой

чуткости.

Предварительное домашнее задание:

1. Прочитать рассказ “Телеграмма” и отметить отрывки, в которых автор рассказывает о жизни Катерины Петровны в ту осень.

2. Творческие задания по группам:

1-я группа: проанализировать, каким настроением проникнуто начало произведения, обратить внимание на роль пейзажа, интерьера.

2-я группа: найти материалы, где рисуется поведение соседей, их настроение и поступки по отношению к Катерине Петровне.

3-я группа: рассказать о жизни дочери Катерины Петровны в Ленинграде, о её заботах и хлопотах, обратить особое внимание на её отношение к матери.

4-я группа: подготовить рассказ о молоденькой учительнице, прибывшей в село, и её отношение к умершей героине.

5 –я группа: проанализировать сцену получения дочерью телеграммы.

6-я группа: проанализировать сцену в

мастерской у скульптора (встреча с Гоголем).

«Пуская во всем, что совершаешь ты,

проступит след душевной чистоты.

Ведь сила не во внешности твоей,

А только в человечности твоей»

М.Джалиль.

«Воспитание — великое дело, им решается участь человека»

К.Ушинский

I. Слово учителя (на фоне музыки)

а) Литературу не случайно называют учебником жизни. «Всем лучшим во мне я обязан книгам», - писал Горький М. Да, каждая мысль писателя, пропущенная через призму собственного сердца, заставляет нас быть неравнодушными: открывать вместе с героями те или иные неизведанные дали, покорять вершины, преодолевать расстояния, шагать трудными тропами, быть романтиком, героем, который способен совершать чудеса. Книга учит ненавидеть зло и предательство, человеческую несправедливость. Именно таким мастером слова был Константин Георгиевич Паустовский.

Его произведения делали людей крылатыми, те,

кто читал его мудрые книги, мечтал быть моряком и

совершить открытие. Герои его книг были

мужественные, человечные, скромные.

Герои его книг были

мужественные, человечные, скромные.

До слез трогают его рассказы о природе. Писатель призывает сделать планету людей лучше, добрее, солнечнее.

Сегодня мы откроем еще несколько страниц великого мастера слова.

«Телеграмма» ….. Короткое название, но мысли, высказанные в произведении, столь глубоки, что не могут оставить читателя равнодушным.

— Что же вас потрясло в этом рассказе? О чем думали после его прочтения?

Да, мы сегодня будем говорить о душевных качествах людей и прежде всего о человечности.

б) Работа с эпиграфом.

Словарь: человечность, человеколюбие, альтруизм, доброжелательность, гуманность

— Что такое счастье в вашем понимании?

II. Анализ произведения.

а) Рассказы ребят о прошлой жизни Екатерины Петровны. А как она себя чувствует этой осенью?

— Какие художественные средства помогают автору раскрыть глубину переживаний и страданий одинокой женщины (Пейзаж, описание дома, особый нежилой запах дома;

ДЕТАЛЬ: даже мышь и та не воспринимала, что в доме кто-то живет!)

— Какие слова усиливают тоску и одиночество? (стылое, холодное, одинокое, нечищенное, тусклое, надоедливое)

— О чем тоска одинокой женщины?

Не с кем поговорить о прошлом, никто её не понимает, её нужен был человек искусства, который смог бы по достоинству оценить тот клад, которым владела Катерина Петровна

— Как соседи относились к Катерине Петровне:

а) Манюшка

б) Тихон

То, что ей было дорого, для Мани было лишь

хламом, рухлядью. Тихон поступал иначе. Возраст у

него был другой, старше: «Тихон научился ценить

и щадить больное сердце соседки».

Тихон поступал иначе. Возраст у

него был другой, старше: «Тихон научился ценить

и щадить больное сердце соседки».

— Зачем он появлялся в доме?

Не для выполнения той или иной работы, а хотел проявить своё участие в судьбе почти брошенной женщины. Мучило Тихона то, что Катерина Петровна страдает от одиночества, но помочь ей ничем, кроме слов сострадания, уже ничем не мог.

— Что усиливало отчаяние Катерины Петровны? Как автору удалось это передать?

Роль пейзажа: осенние ночи, ветер, заброшенность, одинокий ночник и слова: »Умирает от тоски Катерина Петровна, сад, дом».

— Что же заставляет жить эту женщину? (ожидание появления дочери или хотя бы писем от неё, желание увидеть дочь)

— Какая сцена, на ваш взгляд, наиболее яркая?

Да, еле живая, она идет ночью открывать калитку сада, так как ей показалось, что кто-то стучит в неё. Ветер, холод, боль — ничто не пугает: дочь ждёт!

Деталь: до этого события больная женщина

несколько дней не вставала.

Возвращаясь, сталкивается с клёном (прочесть описание его).

— Какие чувства пробудила в её душе встреча с ним? (Он тоже бесприютен и одинок)

Тоже одинокий, холодный, которому тоже некуда уйти от этой «бесприютной ночи».

— Какова её реакция? (Она его пожалела, потрогала, погладила)

Боль своей души она выразила в письме, написанном ночью.

Читаем письмо.

— Какие чувства Катерины Петровны нашли в нем отражение? (отчаяние, боль, тоска, одиночество, желание ласки, дочернего понимания).

— Какое самое важное слово в письме? Ненаглядная.

Работа по лексике: как понимаете прямой, переносный смысл этого слова?

Итак, Катерина Петровна — это….. (словесное рисование )

б) А какой вам видится её дочь Настя?

— Для чего писатель показал нам страницы жизни Насти в Ленинграде? Каково её положение? Отношение к работе и людям?

— Как Настя отнеслась к полученному письму, почему? (совестливость, беспокойство, упор ей доставило ) За что?

— Для чего она после работы пошла к скульптору Тимофееву?

Напомню, её все звали Сольвейг — солнечный луч

или путь. Но была ли она им для матери? Для чужих

людей?

Но была ли она им для матери? Для чужих

людей?

— Что её поразило в мастерской Тимофеева, молодого, сильного скульптора? Для чего автор почти дословно описывает теми же словами обстановку в доме матери и в доме Тимофеева? (холод, чад, дымящая печь)

Одно НО, какое?

Молодой полный сил человек, который сам мог бы все заделать, обустроить свой быт, но совершенно беспомощен, а её мать — больная, старая, бесприютная женщина.

Замечу, такой художественный прием называется параллелизм.

Он лишь критикует, хотя, конечно, талант, мастерство у него есть.

Какой факт подтверждает это? «Его Гоголь поразил Настю: «Эх, ты сорока!» Она даже задохнулась от его гневного взгляда.»

— А что за смысл вы почувствовали в слове СО — РО - КА?

— Сумела ли Настя помочь Тимофееву и почему?

— Почему во время праздника она смутилась, срочно спрятала письмо в сумочку и прочла его дома, вдали от всех?

Работа по лексике: двуличие. Как вы понимаете

значение этого слова?

Как вы понимаете

значение этого слова?

— Почему решила, несмотря ни на что, не ехать? (стр.316)

Дилемма: мать или выставка? — Что выбрала дочь?

«Выставка состоялась!!!» Как поступок — не ехать — показывает внутренний мир героини?

— Каково отношение к ней на выставке?

— Почему автор ввел сцену вручения телеграммы, страшной по содержанию, именно во время праздника? (Её отсутствие на выставке в разгар веселья не заметили бы, но ей нравится быть у все на виду, нравится быть хорошей;

а её отсутствие возле матери — смерть. А теперь разберем фразу и почувствуем глубокий смысл, вложенный Паустовским в каждое слово: «ВРУЧИЛА ЕЁ ДАША, УХМЫЛЯЯСЬ». Зачем введено это слово?

— Какова реакция дочери, почему боялась поднять голову?

Боялась, что об её бесчеловечности, черствости, жестокости по отношению к матери узнают все.

— Кто же её осуждает и судит больше всех? (Гоголь смеётся, осуждает, его гнев, рвущийся сквозь зубы »ЭХ, ты!»

— Почему она плакала и что осознала?

Мать — самое дорогое (стр. 319)

319)

— Поняла ли Настя свою вину? Осудила ли себя?

в) Тихон

— Как Тихон, зная о близящейся смерти Катерины Петровны, решил скрасить последние дни её жизни?

— Почему не взяла телеграмму эта женщина?

По каким деталям старушка догадалась, что телеграмма не от дочери. Какой наказ даёт Тихон Манюшке?

«ЗА ДОБРО ПЛАТИ ДОБРОМ, НЕ БУДЬ ПУСТЕЛЬГОЙ»

Как вы поняли смысл этой фразы? Кого называют пустельгой?

Как люди отнеслись к смерти чужого человека? Почему так поступили? (все помогли сделали, так как сами были обречены на одиночество при живых людях)

г) учительница

Как и почему эта девушка вела себя эта девушка во время похорон?

Как вы думаете, приживётся ли она в Заборье, где столько озорных ребят? Чему она может научить их? Как к ней будут относиться жители села.

Почему Настя приезжает и уезжает, крадучись? Испытывает ли она облегчение?

III. Какой важную тему поднял

Паустовский в рассказе? Если у вас примеры

людской человечности и факты, свидетельствующие

об обратном? За что вы бы осудили Настю? А вы сами

всегда ли в должной мере проявляете свои лучшие

человеческие качества?

Какой важную тему поднял

Паустовский в рассказе? Если у вас примеры

людской человечности и факты, свидетельствующие

об обратном? За что вы бы осудили Настю? А вы сами

всегда ли в должной мере проявляете свои лучшие

человеческие качества?

Есть замечательные слова о чудесах, сказанные Александром Грином: «Какое великое чудо вовремя сказанное доброе слово, человеческое участие, простое человеческое сочувствие».

Работа с эпиграфом: Как вы поняли совет Мусы Джалиля? В чем смысл истинного и ложного милосердия?

ВЫВОД: Да, мы, действительно, не всегда чутки, добры, давайте же в своей жизни всегда будем помнить библейскую истину: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились»

Домашнее задание: написать отзыв о рассказе.

IV. Оценки за урок.

«Телеграмма», Паустовский. Краткое изложение глав

«Никогда больше». Страшные звуки? Но есть слово, которое может звучать еще отчаяннее: «поздно». Именно этим печальным смыслом буквально пропитано произведение «Телеграмма». Краткое содержание этой книги, написанной великим советским писателем Константином Георгиевичем Паустовским, мы рассмотрим сегодня в нашей статье.

Именно этим печальным смыслом буквально пропитано произведение «Телеграмма». Краткое содержание этой книги, написанной великим советским писателем Константином Георгиевичем Паустовским, мы рассмотрим сегодня в нашей статье.

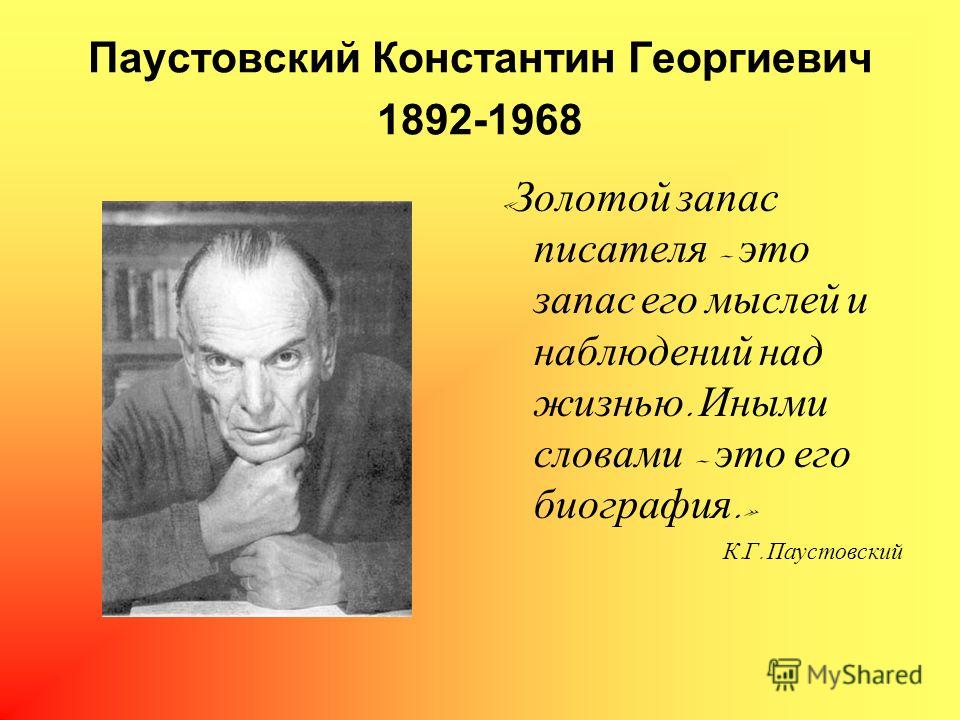

об авторе

Константин Паустовский, родившийся в 1892 году в Москве, хорошо известен как в стране, так и за рубежом.Романтизм и сентиментализм – основные жанры, в которых пишет автор. Особенно широкую известность Паустовский получил благодаря многочисленным рассказам и рассказам о природе для детей. В своих произведениях писатель умело использует силу и богатство русского языка, он легко и изящно доносит до читателя свой взгляд на прекрасную и благородную природу любимой родины.

Паустовскому пришлось жить в тяжелые времена. Он пережил две мировые войны и две гражданские революции в стране. Они его не прошли, пришлось активно участвовать.Это не могло не отложить серьезный отпечаток в его душе. И в то же время ничто не могло сломить его талант и стремление к прекрасному. Он продолжал писать и создавать великие вещи. Мировая слава пришла к писателю вскоре после окончания Великой Отечественной войны, что дало ему возможность черпать новые впечатления и вдохновение в путешествиях по миру.

Он продолжал писать и создавать великие вещи. Мировая слава пришла к писателю вскоре после окончания Великой Отечественной войны, что дало ему возможность черпать новые впечатления и вдохновение в путешествиях по миру.«Телеграмма» Паустовского: краткое содержание

Это небольшое произведение, в эмоциональном плане очень емкое и затрагивающее глубокие человеческие чувства.Тема взаимоотношений родителей и детей близка и знакома большинству людей, поэтому мало кто может остаться равнодушным после прочтения книги «Телеграмма». Его можно изложить всего в нескольких предложениях.

В далекой и глухой деревне последние дни одинокая пожилая женщина. Старушка так одинока, что ей некогда ни с кем поговорить, а только бессонные долгие ночи и вообще непонятно, как вытерпеть, как дожить до утра… От старости она стала очень слабой и немощной, ее зрение ослаблено.Они присматривают за незнакомцами, соседями и односельчанами. А тем временем в Ленинграде спокойно живет родная дочь этой одинокой женщины. Она не часто утруждает себя воспоминаниями о родной матери, изредка присылает деньги, но никогда не пишет писем, которым мать была бы так рада.

Она не часто утруждает себя воспоминаниями о родной матери, изредка присылает деньги, но никогда не пишет писем, которым мать была бы так рада.

И вот, в одну холодную, дождливую осень старушка, чувствуя, что зимы она не переживет, а век ее подходит к концу, пишет письмо дочери, прося его приехать наконец к ней в гости .Но она, занятая своими делами, никуда не торопится. В это время она активно помогает совершенно незнакомым людям. А с матерью в это время сочувствуют ей люди, пытаясь утолить тоску по дочери.

Один из этих людей (охранник Тихон) в Ленинград прислал телеграмму — короткое сообщение со словами, что мать умирает. Но уже поздно, дочь не успевает, и женщина умирает, не дождавшись крови любимого.

Казалось бы, это уместилось в нескольких строчках рассказа «Телеграмма».Краткое содержание, конечно, тоже может поразить сентиментального читателя и тронуть его живьем, но только прочитав всю книгу, человек сможет прочувствовать весь трагизм этого произведения. Ведь дочь, которая кажется такой бесчувственной, тоже умеет сочувствовать. И она полностью осознает свою вину и ошибку впоследствии. Только уже поздно… И с этим тяжелым бременем ей придется жить дальше.

Ведь дочь, которая кажется такой бесчувственной, тоже умеет сочувствовать. И она полностью осознает свою вину и ошибку впоследствии. Только уже поздно… И с этим тяжелым бременем ей придется жить дальше.

Сюжет рассказа

Несомненно, великим был автор Константин Паустовский! «Телеграмма», краткое содержание которой мы рассмотрим в нашей статье, поразила умы и сердца многих людей.Одним из таких людей был советский режиссер Юрий Щербаков. В 1957 году он снял короткометражный фильм по одноименной книге.

Продолжительность фильма чуть более получаса, это чуть больше, чем требуется времени на прочтение самого рассказа. Однако этот фильм в черно-белой экранизации способен глубоко затронуть душу. По значимости и эмоциональности его можно поставить на один уровень с рассказом, они ничем не уступают друг другу.

Марлен Дитрих и Паустовский «Телеграмма»

Содержание этой книги, как оказалось, поразило сердца не только соотечественников.Роман был переведен на другие языки. Так, великая американская кинозвезда и певица Марлен Дитрих прочитала и буквально влюбилась в нее. Настолько, что в ее голове засела мечта познакомиться с автором и поблагодарить его за этот шедевр.

Так, великая американская кинозвезда и певица Марлен Дитрих прочитала и буквально влюбилась в нее. Настолько, что в ее голове засела мечта познакомиться с автором и поблагодарить его за этот шедевр.

О книге

Свой рассказ «Телеграмма» Паустовского (краткое содержание которого мы рассмотрим) написан в 1946 году. Несколько позже автор расскажет о том, что послужило толчком к написанию этого произведения. В 1956 году в своей книге «Золотая роза» (глава «Разбитое сердце») Константин Георгиевич признался, что когда-то занимал комнату в одном доме с одной несчастной брошенной старухой — Катериной Ивановной. У нее была дочь Настя, уехавшая в Ленинград и четыре года не бывавшая у матери. Единственной опорой пожилой женщины была соседская девушка Нюрка и добрый старик Иван Дмитриевич, который ежедневно навещал ее и помогал по хозяйству.

У нее была дочь Настя, уехавшая в Ленинград и четыре года не бывавшая у матери. Единственной опорой пожилой женщины была соседская девушка Нюрка и добрый старик Иван Дмитриевич, который ежедневно навещал ее и помогал по хозяйству.

А когда Катерина Ивановна заболела, Паустовский лично послал ее дочери в Ленинград телеграмму. Но дочь не успела и приехала только после похорон.

Как видите, писатель мало изменился в этой истории жизни.Он даже сохранил имена некоторых персонажей. Очевидно, это происшествие оставило в его сердце глубокий отпечаток, так называемую засечку.

Структура рассказа

«Телеграмма» (Паустовский) — короткое произведение. В распечатке уходит буквально 6 листов, то есть 12 страниц. И в среднем на прочтение всей этой книги уйдет не более 20 минут — К.Г. «Телеграмма» Паустовского. Краткое содержание глав, которые мы сейчас рассмотрим. Хотя формально повесть не имеет такого деления, однако при чтении мы можем условно выделить несколько смысловых частей:

часть первая — «Мать»;

часть вторая — «Дочь»;

часть третья — «Телеграмма.

Под хмурым небом»;

Под хмурым небом»;часть четвертая — «Не дождалась»;

часть пятая — «Эпилог. Похороны».

«Телеграмма» Паустовского. Краткое содержание: » Мать»

Крайне ненастная и холодная осень. Из-за реки тащатся рыхлые тучи, из которых льет надоедливый дождь.Катерине Петровне с каждым днем все тяжелее – слабеют глаза и тело, все труднее вставать по утрам, а забота о себе и доме оказывается совершенно непосильной задачей. И даже голос у нее такой слабый, что она говорит шепотом. А беспричинное одиночество только усугубляет ее положение, ведь ей даже не с кем было поговорить по душам. Описание окружающей природы и дома, в котором живет женщина, показывают, что ее жизнь давно прошла.

Но есть люди, которые искренне сочувствуют старушке и помогают ей. Это соседская девушка Манюшка и немолодой сторож Тихон. Манюшка каждый день навещает бабушку, приносит ей воду из колодца, подметает дом, помогает на кухне. Тихон из сочувствия, как мог, тоже старался помочь: рубил мертвые деревья в саду, рубил дрова для печи.

Манюшка каждый день навещает бабушку, приносит ей воду из колодца, подметает дом, помогает на кухне. Тихон из сочувствия, как мог, тоже старался помочь: рубил мертвые деревья в саду, рубил дрова для печи.

Однажды ночью Катерина Петровна услышала, что кто-то стучится в ее ворота. Она собирается долго и с большим трудом подходит к забору. Тогда она понимает, что с ней произошло, и в ту же ночь пишет дочери письмо с просьбой приехать и навестить ее перед смертью.»Любимая моя. Я не переживу эту зиму. Приходи хотя бы на день». Вот отрывок из ее трогательного и грустного письма. Манюшка переносит свое сообщение на почту.

«Телеграмма» Паустовского. Краткое содержание: «Дочь»

А Настя, родная дочь, работала секретарем в Союзе художников. В ее обязанности входила организация выставок и конкурсов.

В ее обязанности входила организация выставок и конкурсов.

Она получила письмо от матери на работу, но не прочитала. Эти письма вызвали у нее смешанные чувства.С одной стороны, облегчение: мать пишет, значит, жива. Но с другой — каждый из них был как немой упрек.

После работы Настя идет в мастерскую к молодому скульптору Тимофееву. Он работает в довольно плохих условиях, в помещении холодно и сыро. Скульптор жалуется Насте, что все его старания остаются незамеченными, а его самого не узнают.

Глядя на скульптуру Гоголя, Настя на мгновение чувствует угрызения совести: письмо от матери лежит в ее сумочке нераспечатанным.

Увидев в скульпторе Тимофееве талант, она решает, что он во что бы то ни стало вытащит этого человека в свет, и идет к председателю устроить ему выставку Ей удалось договориться и следующие две недели Настя занята подготовкой. Письмо отложено в «длинный ящик». Мысли о поездке, воспоминания о матери и ее неизбежных слезах вызывали только досаду.

И посреди выставки курьер Даша вручает ей телеграмму, в которой было написано всего три слова: «Катя умирает. Тихон». Настя настолько увлечена происходящим в зале, что не сразу понимает, о ком идет речь, и решает, что должно быть послание, адресованное не ей. Однако читая адрес понимает, что ошибки нет. Новость приходит в настолько неподходящий для нее момент, что она комкает телеграмму, хмурится и продолжает слушать ораторов.

В это время с кафедры звучит хвала. Человеком, который был известен и уважаем в кругах артистов, было лицо Первого лица, передавшее слова благодарности Насте. Он благодарит ее за заботу и внимание к незаслуженно забытому автору Тимофееву. В конце речи оратор кланяется Насте, называя ее Анастасией Семеновной, и весь зал долго аплодирует ей, путая до слез.

В этот момент один из артистов спрашивает Настю о скомканной в руке телеграмме: «Ничего неприятного?» На что она отвечает, что это так. .. от друга.

.. от друга.

«Телеграмма» Паустовского. Краткое содержание: «Телеграмма. Под хмурым небом»

Все смотрят на говорящего Першина. Но Настя уже давно почувствовала на себе чей-то тяжелый и пронизывающий взгляд. Она боится поднять голову, ей кажется, что кто-то догадался. Подняв глаза, она видит смотрящего на нее Гоголя — статую работы скульптора Тимофеева. Фигура словно говорит сквозь зубы: «Эх, ты!»

В этот же момент на героиню снизошло озарение.Она торопливо одевается, выбегает из зала на улицу, где падает мокрый снег, а хмурое небо опускается и давит на город и Настю. Она вспоминает прошлое письмо, добрые слова в адрес ее матери: «Любимый мой!» К Насте приходит позднее озарение, она понимает, что никто не любил ее так сильно, как эта брошенная старуха, и что она больше никогда не увидит свою мать.

Девушка мчится на вокзал в надежде скорее добраться до мамы. Все ее мысли только об одном: лишь бы успеть, чтобы мать ее увидела и простила.Ветер хлещет снегом в лицо. Она опаздывает, все билеты проданы. Настя с трудом сдерживает слезы. Но каким-то чудом в тот же вечер она уезжала поездом в деревню.

Она опаздывает, все билеты проданы. Настя с трудом сдерживает слезы. Но каким-то чудом в тот же вечер она уезжала поездом в деревню.

«Телеграмма» Паустовского. Краткое содержание: «Не дождусь»

Пока Настя возилась с выставкой, спустилась ее мама. Вот уже 10 дней она не вставала с постели, а с ней были посторонние люди. Манюшка дни и ночи проводила возле Катерины Петровны. Днём она топила печку, делая комнату уютнее, а потом бабушка мысленно возвращалась к тем временам, когда дочь ещё была рядом.Эти воспоминания вызывают у нее одинокую слезу.

Тем временем добрый сторож Тихон в надежде облегчить ожидание пожилой женщины решается на небольшой обман. Он договаривается с местным почтальоном, берет телеграфный бланк и корявым почерком пишет в нем сообщение. Придя к Катерине Петровне, он долго кашляет, сморкается и выдает свое волнение. Веселым голосом говорит, что хорошо, что скоро пойдет снег и мороз, что дорога станет лучше и Настасье Семеновне легче будет ездить. После этих слов он протягивает телеграмму бабушке. Телеграмма, краткое содержание которой таково: «Подожди, уехал».

После этих слов он протягивает телеграмму бабушке. Телеграмма, краткое содержание которой таково: «Подожди, уехал».

Но женщина сразу распознает его обман, благодарит за добрые слова и заботу, с трудом отворачивается к стенке и словно засыпает. Тихон сидит в коридоре, опустив голову, курит и вздыхает. Через некоторое время выходит Манюшка и зовет в комнату старухи.

Паустовский, «Телеграмма». Краткое содержание: «Последний план. Похороны»

На следующий день Катерину Петровну похоронили в одномметре, который находился за деревней, над рекой.Мороз и снег падали. Собрались парни и старухи, чтобы провести ее в последний путь. Гроб несли Тихон, почтальон Василий и еще двое стариков. Манюшка с братом несли крышку гроба.

Важным моментом является появление молодой девушки-преподавателя. Когда она видит похороны, то вспоминает, что у нее все та же старая мать в другом городе. Она не может пройти мимо и присоединяется к процессии. Воспитатель провожает гроб до могилы. Там селяне прощаются с усопшим, кланяются гробу.Учитель тоже подходит к телу, наклоняется и целует высохшую руку Катерины Петровны, а затем отступает к кирпичной стене. После этого она еще долго находится на кладбище, слушая разговоры стариков и стук земли о крышку гроба.

Там селяне прощаются с усопшим, кланяются гробу.Учитель тоже подходит к телу, наклоняется и целует высохшую руку Катерины Петровны, а затем отступает к кирпичной стене. После этого она еще долго находится на кладбище, слушая разговоры стариков и стук земли о крышку гроба.

Настя приезжает в Заборье на следующий день после похорон. Она нашла только свежий холмик на кладбище и остывшую комнату матери. Настя всю ночь проплакала в этой комнате, а утром поспешила уйти из Заборья незамеченной, чтобы ее никто не встретил и не задал неудобных вопросов.Она понимала, что никто, кроме матери, не смог бы снять с нее тяжкую и неизгладимую вину.

Заключение

Вот мы и разобрали всю историю «Телеграмм». Краткое содержание глав освещало читателям повествование книги почти полностью и, пожалуй, даже многое заставляло задуматься. Но чтобы не упустить важные детали, которые автор вложил буквально в каждую часть книги, конечно же, стоит прочитать все произведение целиком, тем более, что это не займет много времени. Возможно, эта новелла «Телеграмма» напомнит читателю о том, что в быту и заботах ни в коем случае нельзя забывать о том, что в нашей жизни есть самые главные люди — наши родные и близкие люди. Чтобы не было слишком поздно.

Возможно, эта новелла «Телеграмма» напомнит читателю о том, что в быту и заботах ни в коем случае нельзя забывать о том, что в нашей жизни есть самые главные люди — наши родные и близкие люди. Чтобы не было слишком поздно.

Аргумент из рассказа Паустовского «Телеграмма». Равнодушие к близким

В повести Константина Георгиевича Паустовского «Телеграмма» рассказывается об одинокой пожилой женщине и ее невнимательной и неблагодарной дочери. Тем не менее автор специально показывает нам, что Настя (а именно так зовут «невнимательную» дочь) вовсе не злой человек.Наоборот, она помогает другим — например, Тимофееву организовать выставку. Несмотря на это, она по-прежнему была ужасно невнимательна к собственной матери. Насте было гораздо проще отдавать всю себя работе, стремиться к карьерным вершинам, успешно и ответственно выполнять поставленные перед ней задачи, чем помнить о том, что рядом есть близкие люди, нуждающиеся в ее помощи и поддержке.

Тем не менее внимательный читатель все же сможет найти отрицательные стороны в характере главного героя повести Паустовского «Телеграмма». Например, Настя эгоистка. И даже организует для Тимофеева выставку не просто так, а из собственных корыстных соображений. Но главный недостаток Насти в том, что она не могла найти золотую середину между помощью чужим, не своим людям и заботой о самом близком человеке — родной маме. И после смерти матери, я уверен, Настя никогда себе этого не простит, всю жизнь ее будут мучить угрызения совести, осознание собственной вины.

Например, Настя эгоистка. И даже организует для Тимофеева выставку не просто так, а из собственных корыстных соображений. Но главный недостаток Насти в том, что она не могла найти золотую середину между помощью чужим, не своим людям и заботой о самом близком человеке — родной маме. И после смерти матери, я уверен, Настя никогда себе этого не простит, всю жизнь ее будут мучить угрызения совести, осознание собственной вины.

Однако Паустовский в финале повести «Телеграмма» вселяет в читателей надежду, помогает понять, что смерть забытой дочери женщины не напрасна.Что кто-то обязательно подумает об этом и не совершит такой же ошибки, как Настя.

Классик русской литературы К. Г. Паустовский известен не только у себя на родине, но и во всем мире как прекрасный мастер слова. Его проза поражает красочностью и точностью слов. В каждом произведении писатель проявляет любовь и внимание к красоте природы, к людям, чувствующим и понимающим музыку окружающего мира.

Избегая житейских впечатлений и слов, Паустовский замечает трогательное и необычное в окружающем пейзаже. И точно так же писатель, не касаясь биографии героев, обращается к жизни чувств, изображает диалектику их души, отбирая те мелочи, которые помогут читателю увидеть человека, прочувствовать и уловить его суть. источник его переживаний.

И точно так же писатель, не касаясь биографии героев, обращается к жизни чувств, изображает диалектику их души, отбирая те мелочи, которые помогут читателю увидеть человека, прочувствовать и уловить его суть. источник его переживаний.

Искусство видеть мир

Неутомимый романтик, чуткий к окружающему миру, Паустовский с воодушевлением и поэзией пишет живописные картины природы — волнующие, роскошные, полные величия и блеска.Человек, который слышит музыку дождя, шепот морского прибоя, чувствует нежные брызги воды и дыхание цветущей земли, также чутко слышит малейшие колебания человеческой души.

Любовь, с которой Паустовский относился к окружающему миру и окружающим его людям, пронизывала его произведения. Теплота и красота языка писателя, глубина и образность повествования прошли от сердца писателя к сердцу читателя и затронули те струны души, о существовании которых читатель даже не подозревал до знакомства с Константином Георгиевичем Паустовским.

История одной фотографии

С «Телеграммой» Константина Паустовского связана реальная история, произошедшая в 1964 году. Популярная певица и актриса приехала в Москву на гастроли. Она написала, что в московском аэропорту сразу спросила у встречавших ее журналистов о Паустовском. Когда Марлен подъезжала к отелю, она уже знала, что писатель находится в больнице. Г. Арбузова, падчерица Константина Георгиевича, рассказала в одном из своих интервью, что Паустовский хотел попасть на концерт Марлен Дитрих, но в то время сильно болел.И вот в сопровождении своего врача В.А.Коневского писатель отправился туда, где выступала.

Популярная певица и актриса приехала в Москву на гастроли. Она написала, что в московском аэропорту сразу спросила у встречавших ее журналистов о Паустовском. Когда Марлен подъезжала к отелю, она уже знала, что писатель находится в больнице. Г. Арбузова, падчерица Константина Георгиевича, рассказала в одном из своих интервью, что Паустовский хотел попасть на концерт Марлен Дитрих, но в то время сильно болел.И вот в сопровождении своего врача В.А.Коневского писатель отправился туда, где выступала.

После концерта легенда кино ответил на вопросы. А когда Марлен спросили, какой ее любимый писатель, она ответила, что любит Паустовского. К ней подошла переводчица Нора и сказала, что писатель в холле. Марлен встала и заглянула в зал, ожидая, что он поднимется на сцену. Но, будучи очень застенчивым человеком, Константин Георгиевич не поднялся. И когда публика начала аплодировать, подбадривая его, Паустовский вышел на сцену.Марлен, не говоря ни слова, встала на колени перед писателем и прижала его руку к своему залитому слезами лицу.

Вечернее платье актрисы, расшитое камнями, было настолько узким, что нити начали рваться, и камни падали на сцену. Все на мгновение замерли. Недоступная богиня становится на колени и целует руки советскому писателю. Потом огромный зал медленно и неуверенно поднялся, в тишине послышались робкие одинокие аплодисменты, а потом началась настоящая буря — шквал аплодисментов.Когда Марлен помогли подняться с колен, она тихо сказала, что потрясена рассказом Паустовского «Телеграмма». И с тех пор она считала своим долгом целовать руку писателю, написавшему это.

Герои повести «Телеграмма»

Константин Георгиевич вспоминал, что в области он создал многое, в том числе повесть «Телеграмма». Паустовский не указал дату написания, но впервые рассказ был опубликован в восьмом номере журнала «Огонек» в 1946 году.Сюжет повести прост: не дождавшись приезда дочери, умирает старуха. Дочь, получившая телеграмму о болезни матери, попадает в далекую рязанскую деревню только на следующий день после похорон.

Героями этой истории являются две группы: жители деревни Заборья и окружение Насти. Катерина Петровна, дочь известного художника, живет после его смерти в селе Заборье в построенном им доме. В первую группу входят ее односельчане: дочь соседа Манюшка, почтальон Василий, сторож Тихон и старики, похоронившие Катерину Петровну.

Вторая группа лиц сосредоточена вокруг Насти, дочери Катерины Петровны, много лет назад уехавшей в Ленинград. В эту группу персонажей «Телеграммы» Паустовского входят и скульптор Тимофеев, выставкой которого занимается Настя, и его более успешный коллега по мастерской Першин, и старый мастер, встревоженный телеграммой, которую получила Настя.

Говоря о творчестве Паустовского, надо иметь в виду, что его произведения несут особую смысловую нагрузку.Точно так же и персонажи, о которых писатель как бы вскользь упомянул, на самом деле выполняют важную роль — раскрывают волновавшие автора нравственные проблемы. Краткое содержание рассказа Паустовского «Телеграмма» и представленный ниже анализ помогут отчасти разобраться в них. Параллельно мы рассмотрим как детали, подчеркивающие тему, так и проблемы, поднятые автором.

Параллельно мы рассмотрим как детали, подчеркивающие тему, так и проблемы, поднятые автором.

Катерина Петровна

Был голубоватый пасмурный день в октябре, в этом году был очень дождливый.Катерине Петровне становилось все труднее вставать по утрам. Она доживала свои дни в старом мемориальном доме, построенном ее отцом. После его смерти дом охранял краеведческий музей. На стенах висели картины, на которых ничего нельзя было разобрать: то ли они потускнели от времени, то ли глаза Катерины Петровны стали плохо видеть.

Рассказ Паустовского «Телеграмма» начинается с описания хмурой осенней погоды, и на ее фоне выделяется маленькая деталь — подсолнух у забора.Осенний пейзаж словно передает состояние Катерины Петровны, а подсолнух подчеркивает одинокую старость.

Последний житель дома посмотрел на «Вестник Европы», пылящийся на полках, и подумал, что в Заборье не с кем поговорить о картинах, о Париже. Не говорить об этом Манюше, соседской дочери. Каждый день она бегала за водой, потом подметала полы. Катерина Петровна дала девушке страусовые перья, старые перчатки и шляпку, на что Манюша ответила, что сдаст их на металлолом.

Катерина Петровна дала девушке страусовые перья, старые перчатки и шляпку, на что Манюша ответила, что сдаст их на металлолом.

Еще одна важная деталь, на которую обращает внимание К.Г. Паустовский в «Телеграмме» — памятные вещи, которые подарила старушка. Она не отдавала за ненадобностью, а отдавала дорогие ей вещи, ставшие частью жизни Катерины Петровны, которые, как оказалось, были никому, кроме нее, не нужны.

И один жестокий

Иногда заходил старый сторож, который еще помнил отца Катерины Петровны. Он чистил мертвые деревья в саду, пилил и рубил дрова.И всегда спрашивал, пишет ли Настя. Не дожидаясь ответа, он ушел, а Катерина Петровна заплакала. И только керосиновый ночник казался единственным живым существом в старом доме.

Эта маленькая деталь подчеркивает одиночество героини «Телеграммы». Паустовский подкрепляет проблему, показывая необъятность ее одиночества, словами «без слабого огня». Старушка была так одинока, что даже свет ночника помогал ей, а то Катерина Петровна не знала, как дожить до утра.

Мать писем от Насти не получала, но почтальон Василий приносил денежные переводы от дочери, в которых сообщалось, что Настя очень занята, нет времени даже на письмо. Однажды ночью кто-то постучал в ворота, которые несколько лет были заколочены. Старуха вышла посмотреть, кто стучит, но там никого не было.

И Паустовский вновь подчеркивает в «Телеграмме» тему одиночества — ворот, которые не открываются уже несколько лет.

Катерина Петровна на обратном пути остановилась возле клена, который посадила еще девчонкой.Он стоял пожелтевший и продрогший, и клену некуда было деться от ветреной, бездомной ночи. Она сжалилась над ним и побрела домой.

Той же ночью я написал письмо любимой дочери и попросил ее приехать хотя бы на денек. Она сказала, что очень больна и хотела бы увидеть ее перед смертью. Манюша отнесла письмо на почту и долго засовывала его в ящик, как бы заглядывая внутрь. Но есть только жестяная пустота.

Что необычного в том, что почтовый ящик пуст? Но К. Г. Паустовский в своей «Телеграмме» в каждую деталь вкладывает смысл: пустота — бездушие дочери.

Г. Паустовский в своей «Телеграмме» в каждую деталь вкладывает смысл: пустота — бездушие дочери.

Дочь Настя

Еще одна героиня рассказа Паустовского «Телеграмма» — Настя. Она уехала из Заборья много лет назад. Жила в Ленинграде, работала в Союзе художников. Она занималась организацией конкурсов и выставок, что занимало много времени. Даже письмо от мамы некогда читать. «Пишет, значит, жива», — подумала Настя. Она спрятала письмо в сумочку, не читая, и пошла в мастерскую скульптора Тимофеева.

Анализ «Телеграммы» Паустовского показывает, что автор поднимает серьезные нравственные проблемы: разобщенность близких людей, их отдаленность и нежелание проявлять чувства. Три года Настя не видела маму, которая никогда не надоедала упреками и жалобами. И, получив известие от самого близкого и близкого человека, спрятала письмо, не прочитав его. Этими словами писатель подчеркнул равнодушие и черствость героини.

Прохладный осенний ветер забрался и в мастерскую Тимофеева, рассказавшего о том, как тепло в мастерской коллеги Першина. Тимофеев жаловался на насморк, ревматизм. Настя пообещала ему помочь и попросила художника показать ей Гоголя. Тимофеев подошел к скульптуре великого писателя и сдернул с нее ткань. Настя вздрогнула. Сутулый мужчина насмешливо посмотрел на нее, и она увидела, как у его виска бьется склеротическая вена.

Тимофеев жаловался на насморк, ревматизм. Настя пообещала ему помочь и попросила художника показать ей Гоголя. Тимофеев подошел к скульптуре великого писателя и сдернул с нее ткань. Настя вздрогнула. Сутулый мужчина насмешливо посмотрел на нее, и она увидела, как у его виска бьется склеротическая вена.

Почему Паустовский выбрал именно скульптуру Гоголя? Как известно, великий сатирик обладал удивительной способностью угадывать человека. Что имел в виду Паустовский? Анализ «Телеграммы» показывает, что в рассказе автор также поднимает тему воздействия искусства на человека.Насте показалось, что Гоголь смотрит на нее насмешливо, словно разглядел в ней показную доброту и черствую душу. Настя тут же корит себя за то, что письмо лежит у нее в сумочке нераспечатанным.

Telegram

Настя две недели занималась организацией выставки. В день открытия собрались известные художники и скульпторы, чтобы обсудить и похвалить работы Тимофеева. Вошла курьер Даша и вручила телеграмму, смысл которой дошел до Насти не сразу. Сначала она подумала, что это не для нее, но обратный адрес, где было написано слово «Заборье», развеял сомнения.Настя нахмурилась, скомкала телеграмму и выслушала речь Першина, который рассыпал ей благодарность, отметив, что в лице Анастасии Семеновны забота о человеке стала явью.

Сначала она подумала, что это не для нее, но обратный адрес, где было написано слово «Заборье», развеял сомнения.Настя нахмурилась, скомкала телеграмму и выслушала речь Першина, который рассыпал ей благодарность, отметив, что в лице Анастасии Семеновны забота о человеке стала явью.

В рассказе Паустовского «Телеграмма» равнодушие Насти и отзывчивость соседствуют. Отзывчивая к незнакомым людям, она была равнодушна к письму матери. И казалось бы, получив телеграмму о том, что умирает самый близкий и родной человек, она должна была бежать к маме со всех ног, чтобы успеть, увидеть, услышать и обнять ее хотя бы раз.Но Настя скомкала телеграмму. Одним словом, пока с кафедры лилась забота, автор выразил жестокость, лицемерие и равнодушие своей дочери.

Старая художница, озабоченная задумчивым видом Насти, подошла, коснулась ее руки и спросила, так ли ее встревожила телеграмма. Настя сказала, что телеграмма от подруги, ничего страшного не произошло, но весь вечер чувствовала пронзительный и тяжелый взгляд. Кто бы это мог быть? Настя подняла глаза: Гоголь смотрел на нее, ухмыляясь.

Кто бы это мог быть? Настя подняла глаза: Гоголь смотрел на нее, ухмыляясь.

Произведение «Телеграмма» Паустовского продолжает словами из письма Катерине Петровне: «Милая моя», — обратилась мать к Насте. Настя села на скамейку и заплакала. Она поняла, что никто никогда не любил ее так сильно, как ее мать. В тот же вечер Настя уехала в Заборье.

Забор

Тихон пошел на почту, о чем-то пошептался с Василием, что-то тщательно нацарапал в телеграфном бланке и поплелся к Катерине Петровне.Она не вставала десять дней. Манюша не отходила от нее шесть дней и успокоилась только тогда, когда Катерина Петровна зашевелилась под одеялом. Тихон вошел, сказал, что на улице холодно, дорога будет избита морозом, и теперь Насте будет удобнее добираться, и неуверенным голосом прочитал телеграмму, которую сам принес.

Катерина Петровна отвернулась к стене. Тихон сидел и вздыхал в прихожей, пока Манюша не позвала его в старухину комнату.Она лежала бледная и маленькая. — Не дождался, — вздохнул Тихон и ушел. На другой день старики и мальчики хоронили Катерину Петровну.

— Не дождался, — вздохнул Тихон и ушел. На другой день старики и мальчики хоронили Катерину Петровну.

Здесь в Телеграмме Паустовского появляется героиня, молодая учительница, которой он посвятил всего несколько строк. В них совершенно незнакомый человек отдает дань уважения женщине-матери.

У молодой учительницы такая же старая седая мать осталась в уездном городке. Учитель вздохнул и медленно пошел за гроб, спрашивая людей, одинок ли покойный? На что ей сказали, что у Катерины Петровны есть дочь в Ленинграде.Но, видимо, она взлетела так высоко, что не смогла выбраться на похороны матери. Учитель подошел к гробу, поцеловал Катерине Петровне руку и долго слушал, как за ее спиной говорили старики.

Настя приехала в деревню после похорон и нашла только могильный холмик. Я оглядел мамину комнату, из которой жизнь, казалось, давно ушла, и, украдкой, чтобы никто ее не видел, вышел из Заборья. И никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с ее души невыносимую ношу.

Между строк

В рассказе Константина Паустовского «Телеграмма» между строк можно прочитать много о семье, живущей в старом доме. Катерина Петровна живет среди картин отца и его друзей. Сам Крамской был его другом; эскиз к его картине занимает в доме почетное место. И Катерина Петровна, и ее отец читали журнал «Вестник Европы». В нем публиковались произведения русских писателей Соловьева, Островского, Тургенева, Гончарова. Жители дома выросли на этом классике литературы.

Катерина Петровна живет среди картин отца и его друзей. Сам Крамской был его другом; эскиз к его картине занимает в доме почетное место. И Катерина Петровна, и ее отец читали журнал «Вестник Европы». В нем публиковались произведения русских писателей Соловьева, Островского, Тургенева, Гончарова. Жители дома выросли на этом классике литературы.

Катерина Петровна летом 1885 года была с отцом в Париже, именно тогда умер Виктор Гюго, на похоронах которого она была. Ее не похоронили рядом с отцом. Никто из присутствующих не вспомнил, что она дочь известного художника. Не потому ли, что селяне, оказывавшие Катерине Петровне посильную помощь, не понимали значения и ценности картин, висящих на стенах ее дома?

Так, мимолетно, Паустовский показал огромную духовную пропасть между интеллигенцией и крестьянством России.Очевидно, вклад художника в русское искусство был велик, так как дом был мемориальным. Почему Паустовский написал это слово в кавычках в «Телеграмме»? Равнодушие и отзывчивость здесь тоже соседствуют. С одной стороны, равнодушие государства, под защитой которого находился дом, а значит, и картины, выцветшие и забытые. С другой стороны отзывчивость простого сторожа. Тихон из жалости помогал Катерине Петровне по хозяйству. И только он один помнил художника и, наверное, не осознавал истинной ценности картин, а смотрел на них с благоговением и вздыхал: «Натуральная работа!»

С одной стороны, равнодушие государства, под защитой которого находился дом, а значит, и картины, выцветшие и забытые. С другой стороны отзывчивость простого сторожа. Тихон из жалости помогал Катерине Петровне по хозяйству. И только он один помнил художника и, наверное, не осознавал истинной ценности картин, а смотрел на них с благоговением и вздыхал: «Натуральная работа!»

Ники в сердце

В «Золотой розе» автор написал историю создания Телеграм истории.Паустовский не уточнил дату написания, но рассказал трогательную историю, на основе которой создал свой шедевр. Глава «Зарубки в сердце» знакомит с прототипами этой истории. Одно время Паустовский жил под Рязанью, в имении некогда известного гравера Пожалостина. Единственная дочь хозяйки дома забыла о матери и присылала только переводы из Ленинграда.

По вечерам писатель ходил пить чай к Катерине Ивановне. Хозяйка имения плохо видела, и два-три раза в день к ней подбегала соседская девица Нюрка.Катерина Ивановна когда-то жила в Париже, знала Тургенева и присутствовала на похоронах Гюго. Она дала Паустовскому прочитать кучу желтых писем, оставшихся от отца.

Она дала Паустовскому прочитать кучу желтых писем, оставшихся от отца.

Паустовский пишет, что отправил Насте телеграмму, извещая о смерти ее матери. Нюрка дала писателю конверт, в котором Катерина Ивановна написала, в чем ее похоронить. Паустовский увидел хозяйку имения уже прибранной — она лежала в золотом бальном платье со шлейфом, в черных замшевых туфлях. Настя приехала через три дня после похорон.

В своей автобиографии Паустовский сказал, что на войне погибли два брата. У писателя осталась только полуслепая сестра. Не ее ли беспомощный вид лег в основу характеристики главной героини повести? Кажется, не только образ дочери Пожалостина отразился в героине романа. Но есть и другие, дорогие сердцу автора образы близких, которых он изображал с такой любовью, тоской и искренним сожалением.

Пока не поздно

Какого жанра телеграммы Паустовского? на нескольких страницах которой автор поднимает важные проблемы: одиночества, материнской любви, проблемы отцов и детей. Композиционно повесть делится на три части, одна из которых рассказывает о матери, вторая о дочери, а в третьей происходит трагическая развязка.

Композиционно повесть делится на три части, одна из которых рассказывает о матери, вторая о дочери, а в третьей происходит трагическая развязка.

Полуслепая старуха, она живет среди своих воспоминаний. Только с ней и остались, даже родная дочь Катерина Петровна не нужна.

Настя, молодая женщина, занята своей карьерой — с энтузиазмом помогает молодым художникам, устраивает выставки. У нее нет времени заниматься проблемами матери.Вы написали письмо? Так она жива. Зачем куда-то идти? Потерять драгоценное время? Посмотрите на фотографии, покрытые мухами? Слушать истории, услышанные не раз? Скучный. Удастся. Позже.

Произведение Паустовского «Телеграмма» в жанре рассказа напоминает о том, что все нужно делать вовремя. Берегите близких и родных, говорите им слова любви, проводите с ними больше времени. Всегда ли мы знаем цену нашего спокойствия и счастья, оплаченного самоотверженностью матери? Старинное слово, практически вышедшее из обихода, как нельзя лучше характеризует настоящую материнскую любовь. Самозабвение — забыть себя ради ребенка.

Самозабвение — забыть себя ради ребенка.

Всегда ли мы помним о маме? Из-за суеты жизни, нехватки времени, погони за карьерой можно опоздать. Как это случилось с героиней рассказа Настей. Как показал анализ «Телеграммы» Паустовского, дочь Катерины Петровны не была совершенно бездушным человеком. Она заботилась о своих коллегах, но на единственного человека, самого близкого и близкого, который ничего от нее не требовал, не выражал недовольства, а просто хотел немного тепла и внимания, времени не находила.

Название рассказа

Почему рассказ Паустовского «Телеграмма» назван так? Отзывы читателей, глубоко тронутых этой историей, сходятся в одном – это телеграмма нам, читателям, извещающая о том, что жизнь быстротечна, и мы должны дорожить и ценить своих близких.

В рассказе две телеграммы. Настоящую отправила сторож Настенька в Ленинград. Еще одну телеграмму придумал тот же Тихон. Он придумал его для того, чтобы вселить надежду в сердце умирающей матери.Катерина Петровна догадалась, но поблагодарила сторожа за ласку и ласку.

Но ошибочно полагать, что заголовок является отражением двух телеграмм. Слово мастер Паустовский взвешивал каждое слово. И, в свете строительства социалистического государства, призывающего думать сначала о Родине, а потом о семье, своей «Телеграммой» писатель напоминает — не забывайте своих близких.

Проблема одиночества (одинокая старость)

В рассказе Паустовского «Телеграмма» Катерина Петровна тяжело переживает свое одиночество.У нее есть дочь Настя, но их разделяет расстояние. Катерина Петровна живет в деревне Заборье в мемориальном доме своего отца, известного художника, а Настя работает секретарем Союза художников в Ленинграде (события происходят в 1946 году). Девушка, похожая на Сольвейг, слишком увлечена своей работой, организацией выставок. Ее пугает утомительная дорога, скучная деревенская жизнь, поэтому вот уже три года она не приезжает к матери, не пишет писем, а только раз в два-три месяца присылает денежные переводы.Причина одиночества Катерины Петровны — эгоизм, равнодушие и черствость души дочери. Три человека посещают Катерину Петровну в Заборье.

Три человека посещают Катерину Петровну в Заборье.

Это молодой и веселый почтальон Василий, который приносит денежные переводы, старик — пожарный сторож Тихон и соседская девушка Манюшка, которые помогают одинокой старушке по хозяйству. Но Катерина Петровна не может говорить с ними на близкие ей темы. Она женщина образованная, культурная, в молодости была в Париже, отец был знаком с Крамским, а селяне простые, искренние, но не такие образованные, и личные воспоминания их не интересуют.Несомненно, Катерине Петровне не хватает общения с любимым человеком, чужие люди не могут заменить дочери.